轎車制動系統匹配與虛擬樣機實現

裴新利

(江鈴重型汽車有限公司,山西 太原030000)

汽車制動系統是汽車底盤的重要組成系統,它更是整個汽車的重要組成部件。在車輛的減速、下坡、駐車等過程中,汽車制動系統都發揮著極其重要的作用。因此要求制動系統必須具有良好的制動性。而汽車制動系統制動性的評價指標主要有:制動效能、制動效能的恒定性、制動時汽車的方向穩定性。通過制動系統的匹配設計及虛擬裝配來發現設計、研究中存在的問題,提出更加合理的方案,從而可以縮短研發周期,降低設計的成本。

1 制動系參數的選擇及匹配計算

1.1 制動系統主要參數的選擇

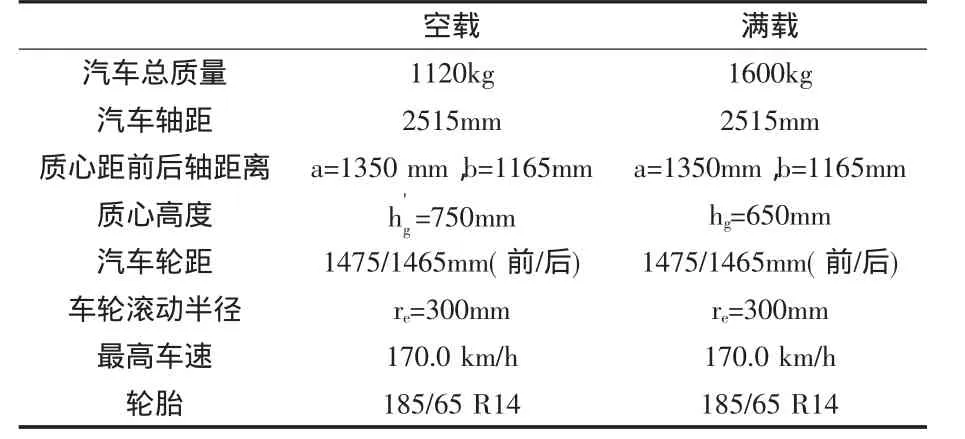

1.1.1 相關的整車參數(如表1所示)

表1 某轎車整車參數

1.1.2 制動力與制動力分配系數

汽車制動時,若忽略路面對車輪的滾動阻力矩和汽車回轉質量的慣性力矩,則對任一角度w>0的車輪,其力矩平衡方程為:

其中:

Tf為制動器對車輪作用的制動力矩,其方向與車輪旋轉方向相反,N·m;

FB為地面作用于車輪上的制動力,其方向與汽車行駛方向相反,N;

re為車輪有效半徑,m.

令

稱之為制動器制動力,它與地面制動力FB反向,當加大踏板力以加大Tf時,Ff和FB均增大,但地面制動力FB受附著條件的限制,其值不大于附著力FΦ,即:

式中:

Φ為輪胎與地面間的附著系數;

Z為地面對車輪的法向反力。

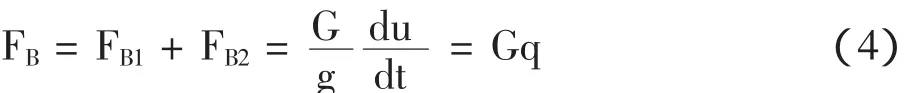

汽車總的地面制動力為:

故制動力分配系數

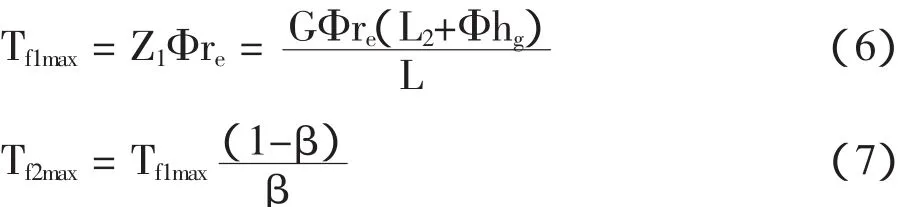

1.1.3 制動器最大制動力矩

為保證汽車有良好的制動效能和穩定性,應合理地確定前、后輪制動器的制動力矩。選取同步附著系數Φ0值的汽車,為了保證在Φ>Φ0的良好路面上能夠制動到后軸車輪和前軸車輪先后抱死滑移,前、后軸的車輪制動器所能產生的最大制動力矩為:

式中:

Φ為該車所能遇到的最大附著系數;

re為車輪有效半徑;

β為制動力分配系數;

L為軸距;

Tf1max為前軸最大制動力矩;

Tf2max為后軸最大制動力矩。

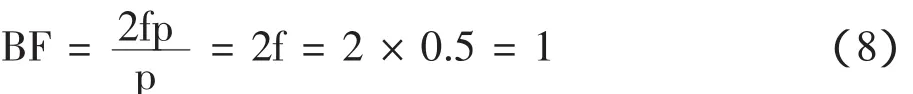

1.2 制動器因數和制動蹄因數的分析計算

對鉗盤式制動器,假設兩側制動塊對制動盤的壓緊力均為P,則制動盤在其兩側工作面的作用半徑上所受的摩擦力為2fP,其中f為盤與知制動襯塊間的摩擦系數,取f=0.5,因此,鉗盤式制動器的制動器因數為

2 液壓制動驅動機構的匹配計算

2.1 制動輪缸的設計計算

制動輪缸對制動塊的作用力P與輪缸直徑dw及制動輪缸中的液壓p之間有如下關系式:

式中:

p為考慮到制動力調節裝置作用下的輪缸或灌錄液壓,p=8MPa~12 MPa.

一個輪缸的工作容積

式中:

dw為個輪缸活塞的直徑;

n為輪缸活塞的數目;

δ為一個輪缸活塞在完全制動時的行程:

取δ=2mm.

因此全部輪缸的工作容積為

式中:

m為輪缸的數目;

2.2 制動主缸的設計計算

主缸活塞直徑dm和sm活塞行程可由下式確定:

故取sm=dm

2.3 制動踏板力與踏板行程

2.3.1 制動踏板力

制動踏板力Fp可用下式驗算:

式中:

dm為制動主缸活塞直徑;

p為制動管路的液壓;

ip為制動踏板機構傳動比,;

η為制動踏板機構及制動主缸的機械效率,可取η =0.85~0.95.

2.3.2 踏板行程

制動踏板工作行程xp可由下述公式得到:

式中:

δm1為主缸中推桿與活塞間的間隙,一般取1.5 mm~2mm;

δm2為主缸活塞空行程,即主缸活塞由不工作的極限位置到使其皮碗完全封堵主缸上的旁通孔所經過的行程。

3 制動性能的評價指標

3.1 制動效能

制動效能是指在良好路面上,汽車以一定初速度制動到停車的制動距離或制動時汽車的減速度。制動效能是制動性能中最基本的評價指標。制動距離越小,制動減速度越大,汽車的制動效能就越好。

3.1.1 制動減速度

制動減速度是制動時車速對時間的導數,即。它反映了地面制動力的大小,因此與制動器制動力及附著力有關。

式中:

u0為汽車起始制動車速(km/h);

ub為 0.8u0時的車速(km/h);

ue為 0.1u0時的車速(km/h);

sb為u0到ub車輛所經過的距離(m);

se為u0到ue車輛所經過的距離(m)。

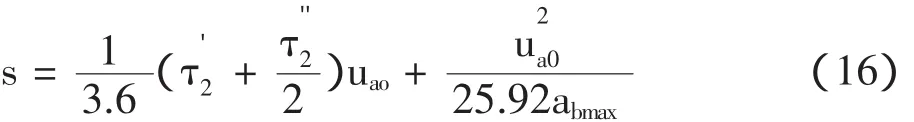

3.1.2 制動距離

從制動的全過程來看,總共包括駕駛員見到信號后作出行動反應、制動器起作用、持續制動和放松制動器四個階段。一般來說,制動距離是開始踩著制動踏板到完全停車的距離。由制動距離的計算公式

式中:

uao為起始制動車速;

abmax為最大制動減速度。

3.2 制動效能的恒定性

制動效能的恒定性主要指的是抗熱衰性能,它是指汽車在高速行駛或下長坡連續制動時制動效能保持的程度。抗熱衰退性能與制動器摩擦副材料及制動器結構有關。一般盤式制動器,其制動效能沒有鼓式制動器大,但其穩定性比鼓式制動器的好。

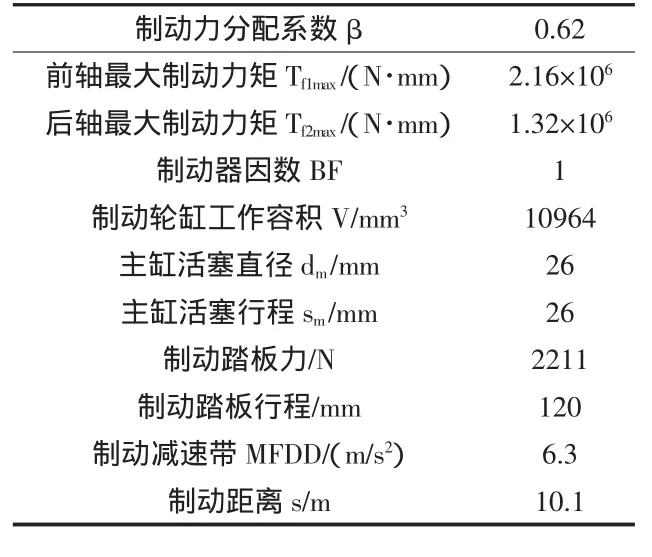

3.3 制動時汽車的方向穩定性

制動時汽車的方向穩定性,常用制動時汽車按給定路徑行駛的能力來評價。通常影響制動時汽車方向穩定性的因素包括制動跑偏、后軸側滑或前輪失去轉向能力三種情況。制動時發生上述三種情況時,汽車將偏離給定的行駛路徑(如表2所示)。

表2 制動系統匹配計算值

4 虛擬裝配

4.1 制動器的裝配(如圖1所示)

圖1 制動器的裝配

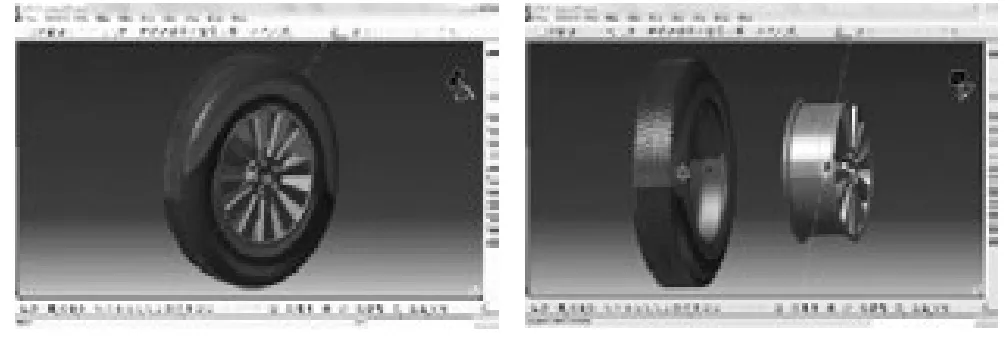

4.2 輪胎的裝配(如圖2所示)

圖2 輪胎的裝配

5 結束語

通過這種設計思路和工作流程,計算并設計出的汽車制動系統經過驗算后符合汽車制動系統設計的一般要求,能夠滿足汽車對制動性能的需求。從而提高了工作效率,節省了成本和時間。

[1]陳家瑞.汽車構造[M].北京:人民交通出版社,2010.

[2]劉惟信.汽車制動系的結構分析與設計計算[M].清華大學出版社,2004.

[3]王望予.汽車設計[M].北京:機械工業出版社,2006.