輻射井技術在青海西久公路地質災害治理中的應用

張 碩,鄭 暢

(北京市地質工程勘察院,北京 100048)

0 前言

隨著青海省經濟建設的不斷發展,越來越多的公路也在持續的建設當中,隨之而來的就是公路沿線產生地質災害等問題。青海省省道S101線西寧—久治段公路于2009年全部建成通車,該路段位于青海南部青藏高原山區,穿越地處阿尼瑪卿山東部黃河斷陷盆地,地形地貌復雜多變、地層巖性不良、地質構造復雜,褶皺和斷裂破碎帶較為發育,沿線地質災害頻發。該路段是果洛藏族自治州通往省會西寧的唯一通道,滑坡治理工期應盡可能的加快,同時還應確保治理的效果達到技術要求。如何運用成熟的工程技術治理頻發的地質災害,成為需要研究的課題。本文借助青海省道西久公路滑坡治理項目,提出了采用輻射井結合水平井方式治理滑坡的方案,明確了具體的治理方案和要求,為本工程治理提供了相關依據。

1 概述

青海省省道S101線是青海省南部的一條重要省道公路,北起青海省省會西寧市,向南經海南州貴德縣、貴南縣、同德縣等地區連通四川阿壩藏族自治州與國道213線連接。該路線是青海省果洛藏族自治州通往省會西寧的唯一通道,也是青海省通往四川省的重要通道。

滑坡體位于軍功鎮附近,該滑坡影響路線里程號為K359+200~+650,.為軍功大型老滑坡的一部分,該滑坡為切層巖石老滑坡,滑坡主要由第三系漸新統貴德系強風化泥巖及第四系殘坡積層構成,滑動方向為NW80o,在空間形態上主要分淺層、深層兩層滑動面。前級滑坡長300m,寬550m,滑坡體積約為420萬m3;后級滑坡長250m,寬400m,滑坡體積約為220萬m3。S101線西久公路總體走向近南北向,路基多以半填半挖的形式通過,穿過滑坡體。滑坡體與公路呈斜交關系(圖1)。

2 工程地質水文地質條件

滑坡區上覆為第四系殘坡積層、滑坡堆積層及人工填土,下部為第三系漸新統貴德群泥巖和粉砂質泥巖。滑坡堆積層以黃土質粘土為主:黃土狀,松散,潮濕,物質成分均一。

殘坡積層以塊石土為主,紫紅色、灰色等,物質成分不均一,稍濕—潮濕。

第三系漸新統貴德群以紫紅色、紅褐色泥巖、粉砂質泥巖為主,強—微風化,泥質結構,層理、節理較發育,該地層在滑坡范圍內廣泛分布,為滑坡坡體、滑床的主要組成部分。

圖1 西久公路K359+200處軍功鎮滑坡

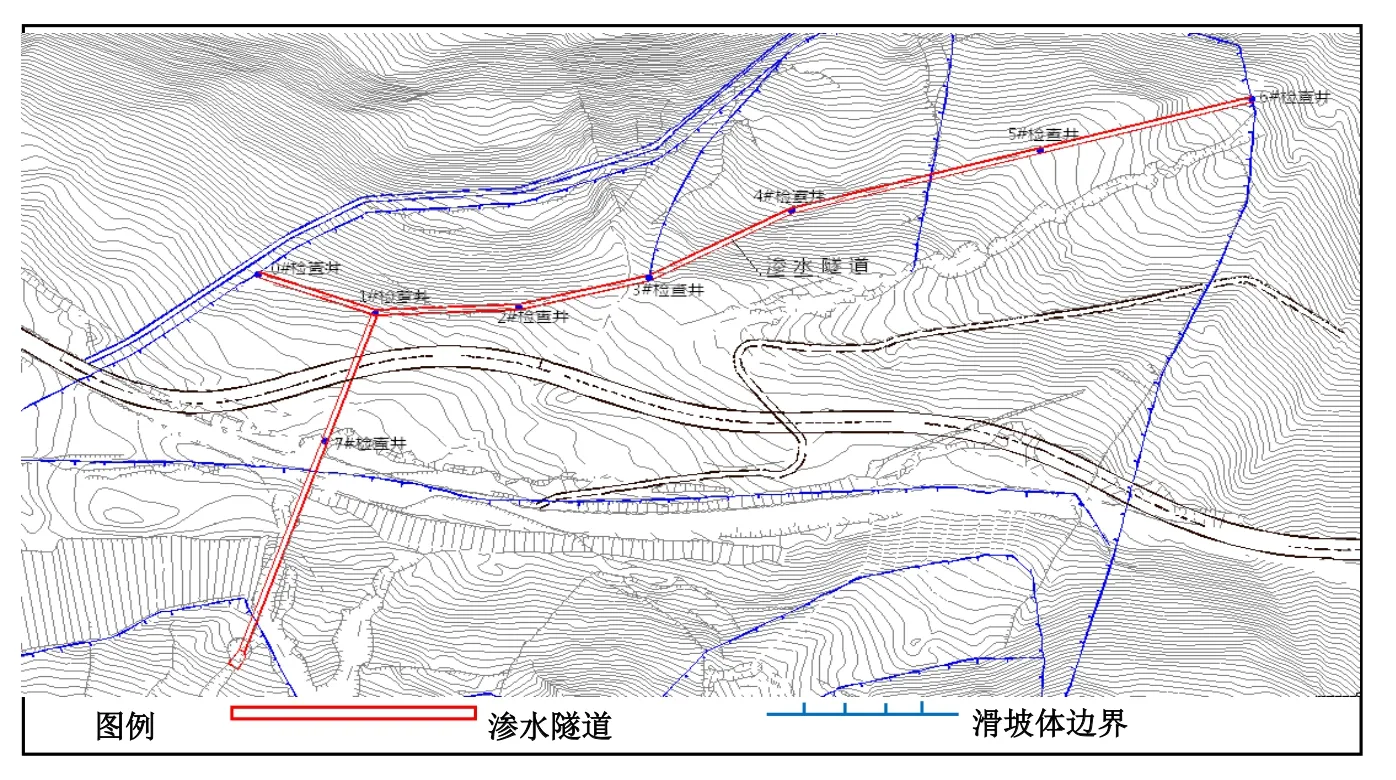

圖2 滲水隧道及檢查井平面布置圖

該地區內地下水類型有:松散堆積層孔隙水、第三系風化裂隙水。

孔隙水主要賦存于沖積層、洪積層、殘坡積等土體中,含水層以沖積層、洪積層最為豐富。第三系風化裂隙水主要分布在泥巖、泥質砂巖等,巖石固結程度相對較低,成巖性較差,孔隙度較高,裂隙較發育,在其間碎屑巖可形成相對富水層。

3 公路邊坡不穩定原因分析

滑坡區屬高原丘陵區,海拔高程在3080~3550m之間,地貌單元屬高原“V”形溝谷谷坡地貌,構造作用以剝蝕切割為主,黃河河谷以及“V”形溝谷下切侵蝕強烈,溝兩側有多條沖溝橫向切割。本地區屬黃河水系,地表水及地下水資源豐富,地下水對巖體的作用是滑坡形成的主要原因。由于路基邊坡大面積裸露,長期受自然因素的強風化作用,常發生物理力學性質的變化,浸水后濕度增大,強度降低;巖性差的巖體,在水溫變化條件下,加劇風化。路基邊坡表面在溫差作用下形成脹縮循環,經過地表水的不斷沖刷及地下水侵入,使巖土表面失穩,極易加劇邊坡的病害,最終出現滑坡導致現狀路基邊坡塌陷。

4 原滑坡治理方案

降排滑坡區域內地下水是治理本滑坡的關鍵。根據區域地質條件及地下水分布情況以及場地特點,采用施工滲水隧道+滲水孔的方案排出滑坡體中的地下水。根據滑坡體的分布情況及地下水的整體流向,在山體中設計兩條鋼筋混凝土滲水隧道,以截排滑坡體中的地下水,將地下水引出滑坡體。

為加速地下水匯集入滲水隧道,從地面每間隔50~80m向下垂直設置1個檢查井穿透隧洞,在施工中承擔出渣、通風、進料的任務,為疏排滑體中各層地下水,在各檢查井之間間隔6m從地表向下打滲水孔,穿越隧洞,滲水孔直徑130mm,內置Ф60pvc管,孔口1.0m范圍內進行封孔處理。

隧道長590m,坡度5%左右,隧洞凈寬1.5m,高1.8m,洞身及底板均采用C20鋼筋砼澆筑而成,墻后及拱頂設泄水孔,泄水孔后設置反濾層(圖2)。

在隧道施工的過程中,出現了以下幾點問題:第一,整個隧道長590m,穿越兩層滑動面,圍巖為強風化泥巖,隧洞采用爆破方式開挖,易坍塌,安全等級低。第二,隧洞圍巖破碎,需邊開挖邊及時做初支、二襯,而隧道尺寸較小,只能允許一輛出土車通行,開挖一定距離后,車輛需倒車行駛出洞口,導致開挖進度緩慢。第三、根據施工順序,需要先掘進隧道,后期施工滲水孔,導致整個方案實施過程中排水條件很差,滑坡體中的裂隙水不能迅速排出(圖3)。

5 輻射井技術治理方案

由于公路是該地區通往西寧的唯一通道,公路滑坡治理的任務刻不容緩,而開挖隧道工期緩慢又成為了治理滑坡的阻礙。輻射井降水技術較滲水隧道方案相比具有以下特點:

圖3 隧道開挖掌子面地層狀況

(1)施工周期短:根據隧道開挖進度,如果完全采用開挖隧道方式截排地下水,需要工期1年。而采用輻射井方案施工進度會顯著提高。

(2)施工安全程度高:輻射井施工需要控制好護壁澆筑質量以及每板護壁搭接質量,并保持井內通風順暢。而開挖隧道,需要及時的做好破碎圍巖的初支和二襯,并做好隧道內通風、照明。兩者通過對比,施工30~45m深的輻射井相對于施工590m長的滲水隧道在安全上更為可控。

(3)輻射井排水系統效果明顯:輻射井技術可在短時間內匯集滑坡區域地下水,排水周期較單獨采用滲水隧道方案更短。

經過方案比選,決定采用輻射井+已開挖的滲水隧道相結合的方案治理滑坡。具體施工方案如下:

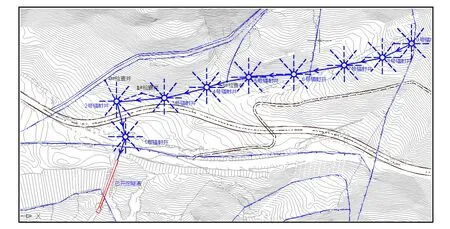

在滑坡體中沿地下水流動方向布置9眼集水井,間隔50m,深度30~45m,穿越兩層滑動面。每眼集水井內共施工3排水平孔,每排共計8個,通過水平井連接。前期0#、1#、3#檢查井已經開挖到底,與集水井之間通過水平井連接,每眼集水井深度不同,地層中的孔隙水、風化裂隙水由高處向低處流動,統一匯集到1號輻射井中,將1號輻射井與已開挖的70m長的滲水隧道通過水平井連接,地下水統一通過滲水隧洞排入河流(圖4)。

整個施工過程從輻射井開挖,到最終水平井施工完畢,順利截排滑坡體中地下水,共3個月時間。每眼輻射井的影響范圍為周邊20m,每小時可排出10m3地下水,排水量較采用隧道加滲井的方式提高了3倍,排水效果有了顯著的提升(圖5)。

圖4 輻射井技術方案平面布置圖

圖5 施工完成后的輻射井、水平井集水情況

6 輻射井及水平井施工的重點難點

輻射井采用人工開挖方式施工,井外徑4.4m,內徑4.0m。護壁厚度0.4m,每節開挖深度一般為1.0m,開挖一節,做好該節護壁,護壁各節縱向鋼筋必須焊接連接,禁止簡單綁扎。護壁厚度應滿足設計要求,并力求均勻,與圍巖接觸良好。出現易塌、浸水地層時應針對性的采取有效措施進行護壁,如軟弱的粘性土或松散的、易跨塌的碎石層中可調節一次護壁,高度為0.5~0.6m。護壁采用雙層Ф16@150鋼筋網片,內置Ф16mm加勁筋,間隔0.33m一根。開挖堅硬巖石,采用爆破法施工(圖6)。

圖6 輻射井、水平井結構大樣圖

集水井施工完畢后,需要在側壁施工水平井,由于地層復雜,巖層松散破碎,并且本工程中水平井長度均在30m以上,施鉆過程中上側孔壁破碎巖塊在重力作用下受震動和鉆具碰撞,勢必坍塌,若不采取措施,就會造成卡鉆事故,影響進度。水平孔鉆成后,如沒有套管保護,在下PVC排水管的過程中仍然會坍塌掉塊,排水管下不到底造成事故,甚至使鉆孔報廢。因此,根據施工具體情況,采取套管跟進技術,確保鉆孔順利進行。

為此,我們采用先進的大功率MD-80型雙管同步液壓水平鉆機打水平孔。該鉆機是針對破碎松散地層,引進國外先進技術而研制成功的新型國產專用鉆機。采用高頻輕型潛孔錘沖擊、套管同步跟進鉆進成孔,可保證鉆孔順直、水平孔成孔質量和成孔速度。鉆孔采用高風壓沖擊和旋轉相結合方式成孔,采用干鉆方式,以沖擊為主,較軟地層用牙輪鉆頭旋轉鉆進,高壓風出渣。因為水平孔孔徑大,上述鉆機鉆進效率高,單位時間內孔內錘擊和切削出的巖渣多,只有將孔底巖渣及時排出,才能保證鉆進速度,避免巖渣滯留孔內,致使扭矩增大,甚至包鉆,造成事故,影響施工進度。施工水平孔時配備阿特拉斯836型空壓機,輸送壓力為13.8kPa,風量為25m3/min,保證給予水平井足夠大的動力支持。

7 輻射井技術效果評價

經過治理后的西久公路K359+200處滑坡得到了有效的控制,本次治理工程已于2013年9月通過青海省公路建設管理局的驗收,公路恢復了通車,路基路面狀況良好。

實踐證明,在本工程中,采用輻射井技術很有效的對滑坡體中的地下水進行了控制,施工技術安全可控,并且節約了工期,同時也確保了滑坡體的安全、減少了公路存在的隱患。

8 結語

青海省省道西久公路第四期滑坡治理工程K359+200處軍功鎮滑坡,應用輻射井及水平井施工工藝治理后,大量山體中的孔隙水、裂隙水通過輻射井排入河流,滑坡治理取得了很好的效果。做好本工程邊坡防護治理工作,應靈活采用防護型式,要從時間、經濟、環保等多角度出發,與邊坡防護治理工程合理配置,運用更好的邊坡防護新技術、新工藝、新方法,取得新成果。.

[1]方國慶.山區公路邊坡病害的防護[J].山西建筑,2009,32(5):277~278.

[2]中鐵西北科學研究院有限公司.青海省省道西久公路第四期滑坡治理工程施工圖設計[R]2012.

[3]趙大軍,計勝利,曲世東,等.潛孔錘沖擊靜壓跟管鉆進施工工藝的研究[J].吉林大學學報(地球科學版),2003,33(1):115~118.