從格雷馬斯的“符號學方陣”試論小說人物關系分析模型的建立

張 怡

作為符號學“巴黎學派”的創建者,“行動元模型”(modèle actantiel)和“符號學方陣”(carré sémiotique)的提出可謂是格雷馬斯在學術上的兩大重要貢獻。前者從普羅普關于民間故事的形態學理論中得到啟發,為敘事分析提供了一種全新的共時性模型,極大地方便了文學作品(尤其是戲劇作品)的敘事結構分析。而后者則探討了意義生成的問題,在《意義論》(Du Sens, 1970)一書的 “受符號學制約的游戲”(Les jeux des contraintes sémiotiques) 中,格雷馬斯主要闡述了“符號學方陣”的理論框架和具體應用情況。通過對有限材料的邏輯演繹,格雷馬斯試圖在有意義的現象下,找到構成意義的最小單位并指出其作用,以便于最終發現意義的基本結構。格雷馬斯認為,人類精神從最簡單的元素出發到最終完成某些文化產品(文學作品、神話、繪畫等)的過程,其實也就是一個人類精神從內在(immanence)走向外顯(manifestation)的歷程。而這個歷程則可以分為三個階段:即,深層結構(structure profonde)、表層結構(structure superficielle)、外顯結構(structure de manifestation)。其中決定社會或個人的本質的存在方式的就是深層結構。所以換言之,深層結構也就是所有符號產品的生存條件。同時,由于該結構的基本組成成分還具有可被定義的邏輯性,所以格雷馬斯在研究中通過對有限材料的演繹,最后得到了意義在深層結構上生成的模型:即他的“符號學方陣”。

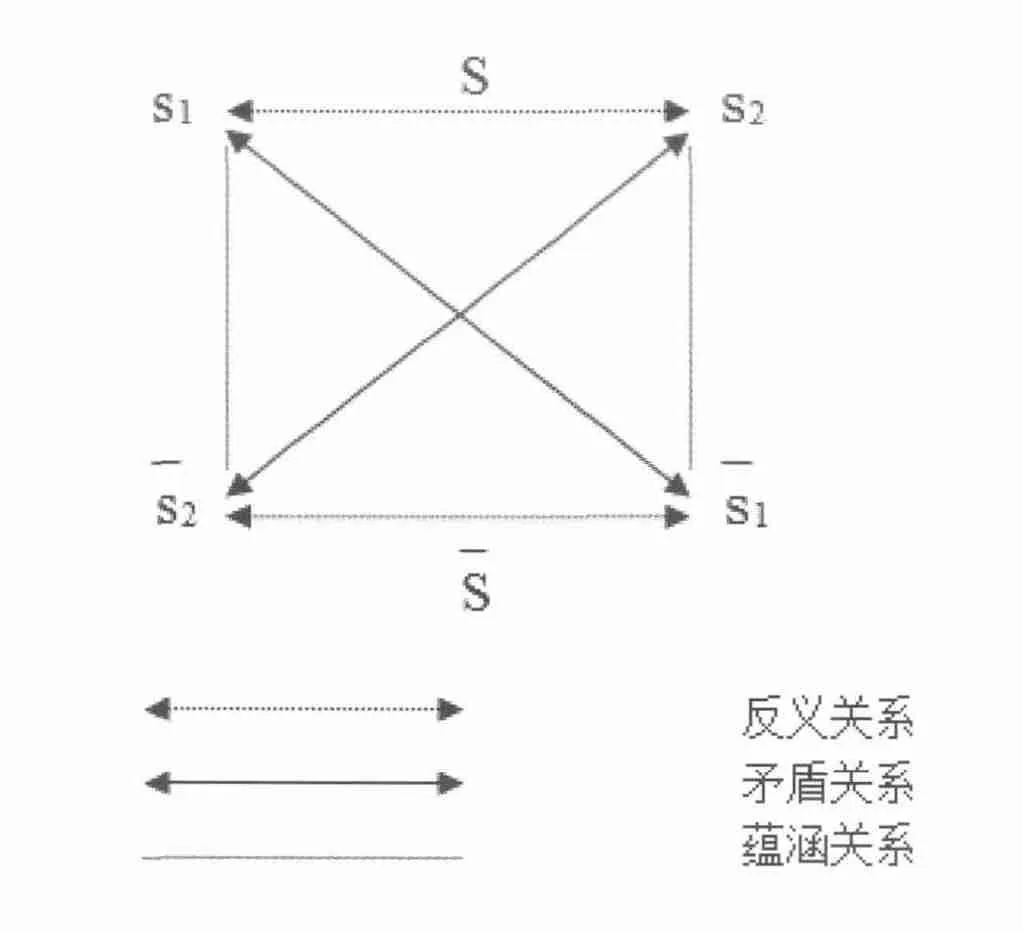

格雷馬斯在《論意義》中指出,如果一個意義S是以語義軸的形式顯現的話,那么就必然存在著一個與它相對立的S的補集 ,以代表意義的真空。同時又鑒于語義軸S在符意形式(substance du contenu)的層面上串聯著兩個相反的義素(sème)s1和s2,所以這兩個義素就又必然有著和它們分別相矛盾的對立項和。于是,一個意義的基本結構便能如下表述:

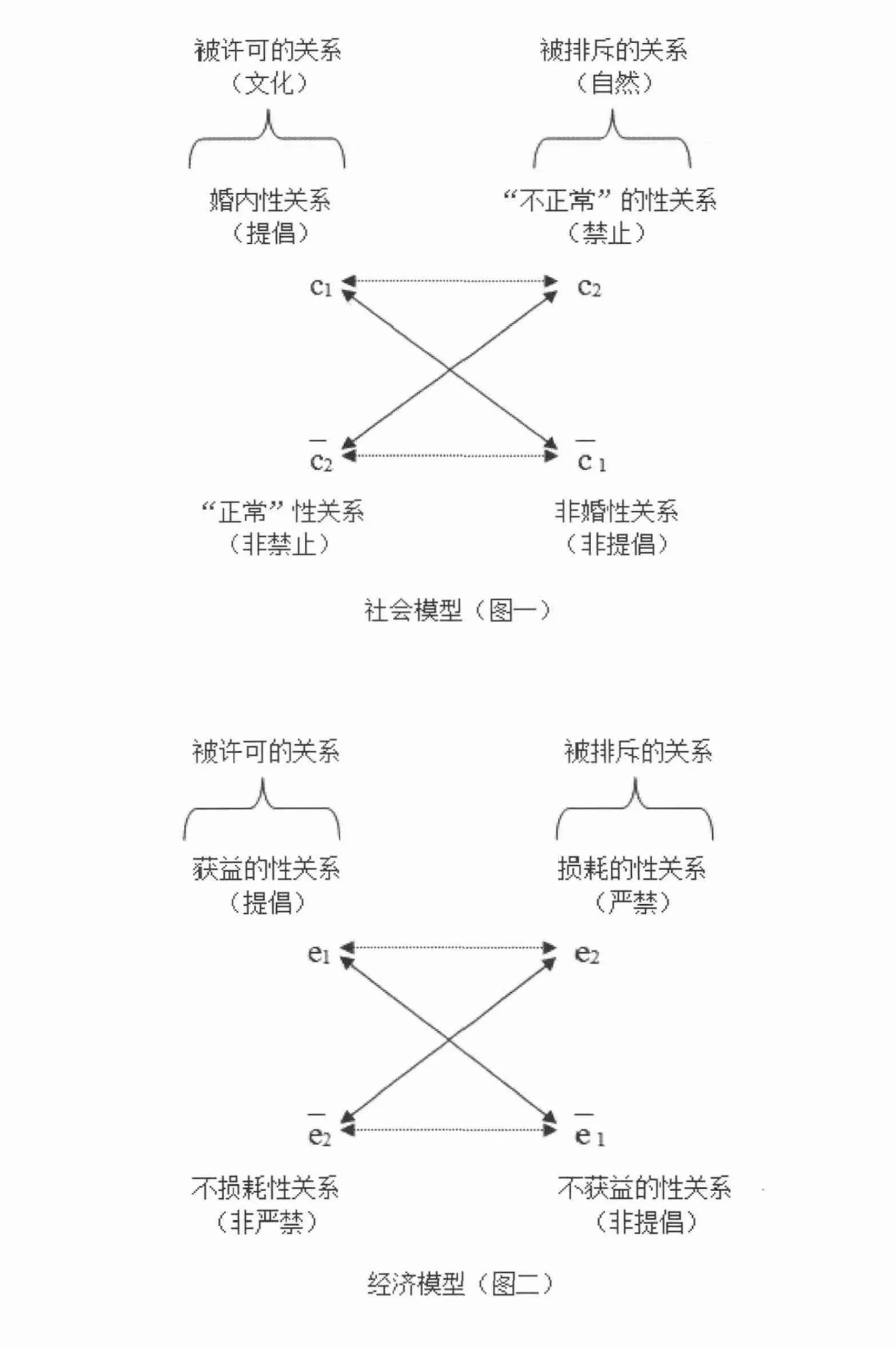

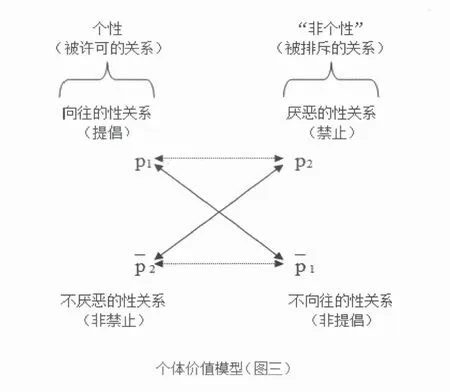

之后格雷馬斯將這個方陣進行了符意的賦值研究。他利用該方陣四項三維度的結構及其規則分類,從符號學的角度出發,對人類群體的兩性關系進行研究。在列維-斯特勞斯將人類社會的語義域一分為二的觀點的基礎上,格雷馬斯得到關于兩性關系的三個不同模型:即兩性關系的社會模型、經濟模型和個體價值模型(圖一、圖二、圖三)。而這三個模型的不同組合形式和相互作用最后其實就構成我們社會中可能出現的各類兩性關系。

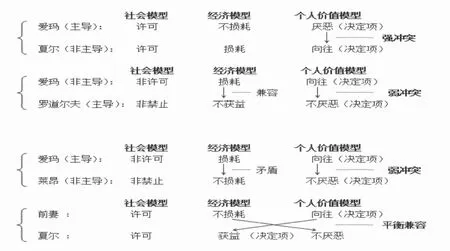

有意思的是,格雷馬斯在文中還提出,“這種組合方式大概可以給小說人物之間關系的描寫提供一個很合適的分析模型”①A.J.格雷馬斯:《符號學規則及實用》,吳泓緲譯。《國外文學》,1998年第1期,第9頁。。而在研究中格雷馬斯也曾以巴爾扎克的小說《農民》(Les Paysans)為例進行說明。他認為“利古老爹(le père Rigou)和女仆的兩性關系是非禁止的、向往的、不損耗的”,而“女仆和他的關系則是非許可的、厭惡的、不獲益的”,所以由此可見兩人的關系是不對稱的,這樣“無論他們的關系在小說中如何表現,沖突一開始就存在了。”

一、 建立小說人物關系分析模型的必要性及可能性

設想利用“符號學方陣”來建立小說人物間關系的分析模型,無疑是一個很有意義的想法。然而可惜的是,格雷馬斯在這個方向上并沒有繼續下去。他只是籠統地總結說,“符號狀態的不對稱性顯然可以用來定義‘羅曼史的不美滿’,美滿的愛情顯現在組(1)或組(3)的關系中。”②A.J.格雷馬斯:《符號學規則及實用》,同上。這樣的舉例和歸納顯然是準確并且引人深思的。而且我們甚至可以想象,如果格雷馬斯試圖將文學作品中的人物關系通過數理模型來簡化清晰化的這個設想,最后在他的研究中具體成型的話,那么這很可能就又是一個像“行動元模型”那樣有益的分析工具了。

不過在實際的分析過程中,我們遇到的情況往往要比格雷馬斯在這里所舉的利古老爹和女仆的例子復雜得多。利古老爹和女仆由于兩性關系在三個體系上的不對稱性——非禁止|非許可、向往|厭惡、不損耗|不獲益——最后就注定了會出現沖突。但是需要指出的是,兩性關系的不對稱性并不一定會導向沖突,因為在其它文學作品中,我們很容易就可以找到與之相反的例子。例如,在洛蒂(Loti)的《菊子夫人》(Madame Chrysanthème)一書中,男主人公和菊子的關系是非禁止的、向往的、損耗的①當出現“A和B的關系”這樣的表達時,即表示當A與B發生兩性關系時A對此的態度。,而菊子和男主人公的關系則是非許可的、不厭惡的、獲益的。很顯然,與利古老爹和女仆的關系一樣,菊子與男主人公之間的關系也存在著一種明顯的不對稱性。但是,在小說中,兩人至始至終并沒有產生過明顯的沖突,甚至連最后的分手(即兩人兩性關系的終結)也是因為男主人公被派往其它國家而不得不離開日本這樣外在的客觀原因而導致的。再例如在福樓拜的《包法利夫人》中,愛瑪(Emma)和夏爾(Charles)的關系是許可的、厭惡的、不損耗的,夏爾和愛瑪的關系是許可的、向往的、損耗的;愛瑪和羅道爾夫(Rodolphe)的關系是非許可的、向往的、損耗的,而羅道爾夫和愛瑪的關系是非禁止的、不厭惡的、不獲益的;愛瑪和萊昂(Léon)的關系是非許可的、向往的、損耗的,萊昂和愛瑪的關系是非禁止的、不厭惡的、不損耗的;夏爾和他的前妻的關系是許可的、不向往的、獲益的,而反之則是許可的、向往的、不損耗的。不難發現在這樣的分析下,我們很容易就陷入一團迷霧之中,似乎四對主要人物間的兩性關系都是不對稱的(或者應該說文學作品中幾乎就不存在完全“對稱”的關系)。如果要我們進一步將這四對關系形容得更詳細一些時,我們也許會說愛瑪和羅道爾夫之間雖然有沖突,但應該沒有愛瑪和夏爾之間的沖突強烈;而如果拿愛瑪和萊昂間的關系與愛瑪和羅道爾夫間的關系相比,那么似乎愛瑪和萊昂間的關系又要比后者更不對稱一些。然而,以上只是我們模糊的感覺,它對我們所要進行的人物間關系的分析很難提供有效的幫助,有時甚至還會讓我們更加迷惑。所以,由此可見,在文學作品分析中建立一套有效且合理的分析程序是很有必要的。

不過,在正式開始我們的分析討論之前,首先需要對格雷馬斯關于兩性關系的社會模型進行細化。這一模型雖然提出了“婚內性關系”、“不正常的性關系”、“正常的性關系”、“非婚性關系”四個項,但是在實際的分析使用中我們發現這四項的概念和范圍仍是十分的模糊和難把握的。所幸的是,格雷馬斯在他接下來的分析中其實已經替我們解決了這一問題,即在舉例分析利古老爹和女仆的關系時,格雷馬斯已經使用“非禁止的”和“非許可的”來代替“正常的性關系”、“非婚性關系”這兩項。而有了這兩項,我們也就同樣可以推出“禁止的”和“許可的”這兩項,并用它們來代替“不正常的性關系”和“婚內性關系”。同時鑒于符號學方陣兩個情態軸上存在著蘊含關系,所以出于方便研究分析的考慮,我們可以得到下圖:

這就是說,如果我們將這四項放在一根一頭表示高許可度、一頭表示高禁止度的軸上,“許可”、“非禁止”、“非許可”和“禁止”四項便會如上圖這樣排列。此時再回顧一下格雷馬斯在提出兩性關系的社會模型時所提到的關于法國傳統社會價值判斷的例子:即在這種情況下,我們將“夫妻之愛”、“亂倫、同性戀”、“男性通奸”和“女性通奸”分別代入c1、c2、、 ,那么這種歸類則完全與我們在上文所給出的軸圖相符合。即社會對于“夫妻之愛”、 “男性通奸”、“女性通奸”和“亂倫、同性戀”這四類兩性關系的許可度是逐漸遞減,最后直至因其違反了人類社會的自然規律而被禁止。此外,社會(尤其是在傳統社會中)對于男性的通奸行為的確也要比對女性的通奸行為更為寬容。而究其原因,恐怕還是因為女性通奸的結果很可能是將別人的孩子帶入自己的家庭(當然這種推測是建立在以男權利益為中心的基礎上的),而男性通奸則是將自己的孩子放入別人的家庭;故而前者在經濟上呈現的是一種家族利益可能損耗的狀態,而后者則代表了獲益的可能性。

二、 小說人物關系分析模型的建立及應用

解決了以上問題之后,便可以正式進入對小說人物關系分析模型的探討。首先根據格雷馬斯在其論述“走向意義的外顯”那一部分所提出的觀點,可以發現每一次意義的實現是同時受制于數個體系的,它是這幾個不同的體系互動的結果。而在這種互動中,各體系間的等級關系將決定最后哪個體系能對實現的結果起到主導性的作用。所以,具體到我們關于小說人物關系的研究分析,也就是說當A面對他(她)將與B開展的一段兩性關系①需要指出的是,這里所涉及的兩性關系并不只局限于真正發生了的性關系,因為我們在這里所探討的“A和B的關系”其實指的是當A面對這段關系的可能性時的一種態度。所以,在這里我們同樣也會涉及到主人公想象中的某段兩性關系,因為這種可能性的想象同樣也是會影響到他和他人的關系的。時,其態度就是社會模型、經濟模型和個體價值模型三個體系②當然,在有的情況下也可能只是兩個模型作用的結果。在他身上共同作用的結果。而其作用的結果,正如格雷馬斯所歸納的關系式,不外乎平衡關系、兼容關系和沖突關系三類。

在平衡關系和兼容關系③其中平衡關系和兼容關系都不會帶來沖突和矛盾,所以在這里我們將它們放在一起進行分析。的分析中,如果只有兩個體系參與作用,結果自然很清楚。它們只可能是格雷馬斯所定義的同類項關系或是屬于同類情態的異類項關系:

(1)pr.(A)+pr.(B) ; i.(A)+i.(B)

例如在拉法葉特夫人(Madame de La Fayette)的《克萊芙王妃》(La Princesse de Clèves)一書中克萊芙親王和王妃的關系就是許可且向往的。而如果是三個體系相互作用,那情況就會稍稍復雜一些,首先如果三個體系都是同類項關系的話,那么毫無疑問這就代表著一段兩性關系之于一個人物是毫無懸念也毫無沖突性的,只是組(1)的結果要比組(2)的更為強烈罷了。例如《悲慘世界》中柯賽特(Cosette)和馬利尤斯(Marius)的關系,法朗士(Anatole France)的小說《波納爾之罪》(Le Crime de Sylvestre Bonnard)中讓娜(Jeanne)和熱利(Gélis)的關系,都是許可的、獲益的①在這類“受到祝福”的關系中,一般女方和男方的結合必定伴隨著嫁妝的獲得,故而是獲益的。和向往的。這類關系一般都無可挑剔,但同時也由于它的無沖突性,故而一般多出現于小說的結尾處(即矛盾沖突解決之時),或是配角身上,當然它也可以代表某一人物在某段關系上的一廂情愿。如果三項中有兩項是同類項,有一項是它們同類情態的異類項的話,那么最后的結果還是兼容關系。例如《高龍巴》(Colomba)中麗蒂亞小姐(Miss Lydia)和奧爾索(Orso)的關系就是許可的、向往的和不損耗的。而如果三項中有兩項是同類項,另一項則是它們異類情態的異類項的話,那么這種情況下,最后將產生什么結果,則完全取決于這三個體系中哪一個體系可以占主導地位并最終得以外顯。如果是兩個同類項中的一項占主導,那么仍將不會改變兼容的結果;但如果是那個異類情態的異類項占主導的話,那么這就進入了沖突的關系中。例如,在《瑪儂·列斯戈》(Manon Lescaut)中,瑪儂和G. M.先生的關系就是非許可、不向往和獲益的。但由于經濟模式在瑪儂個人的知識形態(épistémé)中占主導地位,所以經過瑪儂的一番計算之后,“不許可”和“不向往”這兩個同類項并沒有對她起到決定作用,相反的而是“獲益”這一個異類情態的異類項促使瑪儂決定成為G. M.先生所包養的情婦。

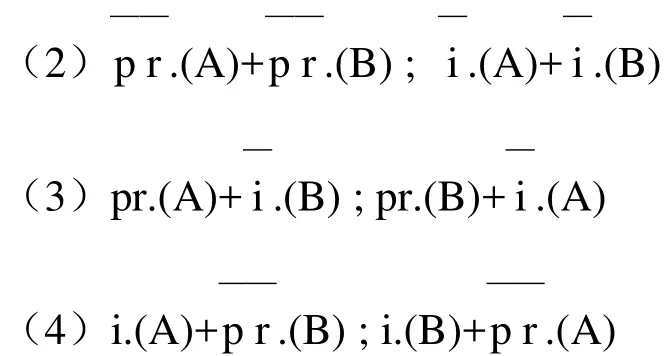

同樣在沖突關系中,也存在著兩個體系或是三個體系共同參與作用的問題。如果只有兩個體系,那么這兩個分屬異類情態的異類項所構成的關系就是格雷馬斯所說的組(5)(6)(7)(8):

(5)pr.(A)+i.(B) ; pr.(B)+i.(A) (強沖突)

例如在《克萊芙王妃》中的克萊芙王妃和內穆爾親王(M. Nemours)的關系就是非許可的、向往的。這種關系就屬于組(7):pr.(A)+.(B) 。而《田園交響曲》(La Symphonie pastorale)中牧師和盲女瑞特麗德(Gertrude)的關系則屬于組(5):即禁止的、向往的。

如果參與作用的是三個系統,那么這里又再一次涉及到哪一個體系能起決定作用的問題。除了我們在上面談到過的兩個同類項和一個占主導的異類情態異類項的情況之外,剩下的可能性便是三個項全部都是異類項的情況。例如在莫泊桑的《一生》(Une Vie)中讓娜(Jeanne)和子爵在婚后的關系是許可的、非損耗的、厭惡的。雖然三項都互為異類項,雖然“許可”和“厭惡”、“厭惡”和“非損耗”間都存在著沖突矛盾的關系,但是由于在讓娜的個人知識形態中兩性關系的社會模型一直占有絕對的優勢,所以最終她還是決定忍受并且維持這種兩性關系,直到子爵死去,由非人力的因素介入來終結這段關系。當然在某些情況下,也有可能出現三個體系一般重要、難分高下的情況,那么此時主人公一般都會陷入內心煎熬、舉棋不定的境地。而這一般也就是心理小說的絕佳素材。例如在莫里亞克的《愛的荒漠》(Le Désert de l’amour)中父親庫萊熱大夫(Paul Courrèges)和瑪利亞(Maria Cross)的關系開始是非禁止的、不獲益的、向往的,三個體系中的三個異類項相互作用,父親一時間無法決定,只能飽受內心的折磨。這種狀態一直持續到后來他發現自己的兒子雷蒙(Raymond)和瑪利亞有戀愛關系為止,這樣一來他和瑪利亞的關系就成了禁止的、不獲益的和向往的(否則就有亂倫的嫌疑)。最終社會模型占了上風,父親不得不決定放棄這段關系。當然,在許多情況下,除了剛剛提到的某個體系的一項會在敘事的推進中發生變化外(例如,在上面那個例子中社會模型中的“非禁止”項變成了“禁止”項),占主導地位的體系隨著時間的推移,也可能會發生變化。例如在《皮埃爾和讓》(Pierre et Jean)中,兩人的母親羅朗太太在婚后雖然不愛自己的丈夫但一直都仍以社會模型為主導體系。直到遇到馬雷夏爾先生后,母親的個人意識才開始覺醒并壓倒了社會模型,最終促使她成為馬雷夏爾先生的情婦,并生下兩人的孩子讓。不難發現,小說中可能出現的某個人物對一段關系態度的相關變化,一般也就是這兩種體系變化推動的結果。

由此可見,以上我們所分析的數個體系在某個小說人物身上相互作用的情況,最終就決定了該人物對待某段兩性關系的態度,對他是否有意向開展這段關系有著決定性的作用。當然在這一過程中如果異類項越多,那么自然該人物的抉擇也就越發困難,內心沖突也就越發激烈,并且他也因此有更大的可能性會在接下來的進程中推翻他本人此前的決定。但是,構成小說人物間關系的因素還不只僅限于此。要決定兩個人物間的關系,我們還必須考慮他們兩人對某段關系不同態度的綜合結果。而在這種情況下,我們自然也可以將這種情況分為平衡兼容關系和沖突關系兩大類。

在第一類關系中,最典型的就是雙方對于一段兩性關系的三個體系的項都分別吻合。例如在吉奧諾(Giono)的《再生草》(Regain)中龐圖爾(Panturle)和阿蘇爾(Arsule)的關系是許可的、獲益的和向往的,阿蘇爾和龐圖爾的關系也是許可的、獲益的和向往的。每個體系的項都是提倡項,再加上兩人的六項又都完全吻合。在小說中能夠如此美滿的關系的確不多見,可能也只有因為吉奧諾在本書中要著重表現的是人與潘神所象征的自然間的較量,才會給出如此圓滿的一對人物關系。或者像《保爾和維吉妮》(Paul et Virginie)中兩位主人公,保爾和青梅竹馬的維吉妮是許可、向往、損耗①婚姻之于保爾而言,就意味著會增加人口、入不敷出,而對于維吉妮而言則是放棄繼承權失去一大筆財富,所以對于兩人而言都是損耗的。的關系,而反之則亦然。在這種情況下,雖然三個體系存在提倡項也存在禁止項,但是由于兩個人的知識形態完全一致,所以個人價值模式在他們這里同時蓋過了經濟模式,占據主導地位。可以說,這兩位經典愛情故事的主人公始終同心同德,步調一致,雖然他們各自的三個體系中都出現了異類項,但由于該異類項都在同一體系中,所以他們之間仍是幾乎不存在任何沖突的。當然,除了以上這兩種情況外,剩下還有一種可能,即雖然三個體系的項在兩人身上都不盡相同,但是兩人之間有一個人占主導地位,而同時他對該段關系的態度與另一人對該段關系的態度相兼容。例如,《魔沼》(La Mare au diable)中熱爾曼(Germain)和瑪麗(Marie)的關系是許可的、損耗的(因放棄和有錢寡婦卡特琳娜結婚)、向往的,瑪麗和熱爾曼的關系則是許可的、獲益的、向往的。熱爾曼以個人價值模式為主,社會模式為輔助,決定要和瑪麗結婚。對此瑪麗持猶豫態度,但由于熱爾曼一力堅持,最終成功地在兩人的關系中占據主導地位,促使瑪麗接受求婚,實現自己向往的關系。

因此,接下來我們要分析的就是沖突關系的情況,但此時我們所面對的情況變得相當復雜。因為這里涉及到兩個人的四項(或者是更麻煩的六項)沖突問題,在這種情況下,為了避免再次陷入混亂,我們最好仍采用與此前一致的步驟,首先找出兩個人物中占主導地位的那一位,然后再通過找到決定他(她)態度的那個決定項,來確定他(她)對于這段關系的態度,接著用相同的方法處理另一個人物,最后通過分析兩人決定項之間的關系,來判斷后者的態度能否被前者平衡兼容。

當然,在實際操作中,我們也很有可能發現在一對關系中兩個人物是同樣的強勢(或者也有可能是同樣的弱勢……),總之就是兩人處于一種僵持不下的狀態里,沒有一人能改變局勢,就像我們前面提到的三個體系在某個人物身上搖擺不定的情況那樣。這一時刻卻也正是人物之間沖突生成的時候。如果說以上方式決定了人物間的沖突關系的話,那么某一人物身上主導項的變化(例如,從“向往”變為“厭惡”)、主導體系的變化以及兩個人物間主導地位的變化則就決定了小說人物間關系的流變。

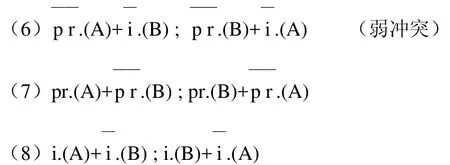

至此,我們關于小說人物間關系模型的分析基本完成。如果用圖示表示的話,那就可以得到如下圖(1)和圖(2)所示的兩種圖型。小說作品兩個人物間的關系情況一般就存在于以下這兩種情況中:

或是如圖(1)所示,兩個人物各自的三個(或者也可能是兩個)體系中的決定項都處于同一體系中;又或是如圖(2)所示,A、B兩個人物各自的決定項不出現在同一體系中。

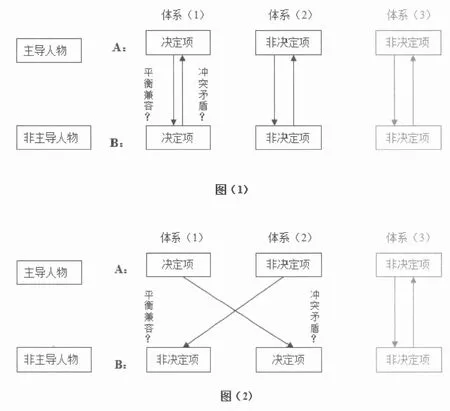

現在讓我們再回到本文開頭所提到的關于《包法利夫人》一書的例子上。根據原有的分析:愛瑪和夏爾的關系是許可的、厭惡的、不損耗的,夏爾和愛瑪的關系是許可的、向往的、損耗的;愛瑪和羅道爾夫的關系是非許可的、向往的、損耗的,而羅道爾夫和愛瑪的關系是非禁止的、不厭惡的、不獲益的;愛瑪和萊昂的關系是非許可的、向往的、損耗的,萊昂和愛瑪的關系是非禁止的、不厭惡的、不損耗的;夏爾和他的前妻的關系是許可的、不向往的、獲益的,而反之則是許可的、向往的、不損耗的。

那么這四對關系如果用圖示表示,就可以表現為:(因為排版關系見下頁)

毫無疑問現在這四組圖示已極清楚地標明了本書中四對主要人物間的關系,解決了本文在開始時提出的疑惑,甚至可以說以上圖示足以說明問題,現在任何描述性的話語在這里都會顯得有些多余繁冗。另外通過以上關于法國文學史上一眾小說的梳理分析,還可以順帶發現自18世紀起,經濟模型開始介入小說人物間的關系;而到了19世紀之時經濟模型在人物關系中已占有極為重要的地位,在許多情況下甚至都是決定性的①究其原因,這種趨勢無疑是與法國社會歷史的發展相吻合的;無獨有偶,在中國小說史的發展歷程中,像《金瓶梅》這樣擁有同時具備三個體系的復雜人物關系的成熟小說作品也是在出現了商品經濟和資本主義萌芽的明代后期才出現的。。

綜上所述,從格雷馬斯的“符號學方陣”中所推出的人物關系分析模型在小說作品的分析應用中應該是一類十分有益的工具,尤其是當被分析的對象具有較強的現實主義風格時。雖然在應用中該模型必定會有某些的缺陷,但是我們仍然有理由相信這將會是一個適用性很強的人物關系分析模型,它將會有助于我們關于相關作品的研究分析。最后在這里我們還想探討的一個重要的相關問題:即各類分析工具之于文學和文學批評的存在意義。眾所周知,不論是熱內特的敘事學理論,還是格雷馬斯的“行動元模型”,它們在實際的分析操作中都存在著某一片無法覆蓋的區域(或者說它們在分析某一類作品時會顯得特別的有效,例如熱內特的理論之于普魯斯特的《追憶似水年華》)。雖然后人也曾作出對它們不斷修正的種種努力,并試圖使之可以適用于更廣范圍的文學作品(例如,有研究者就認為為了讓模型顯得更為緊湊,完全可以去掉“行動元模型”中的主體和客體這兩項),但是就目前的研究情況來看,要真正找到一個具有絕對普適性的分析工具幾乎是不可能的。那么這樣是否就意味著,自實證主義以來文學批評試圖將文學分析科學化的努力都是緣木求魚呢?筆者認為也不盡然,因為與其說文學批評的科學化努力是徒勞無功,倒不如說其實文學批評無法找到普范標準的這一缺陷正是文學批評符合文學特性的一個明證。正是因為文學本身就具有抗同一性抗標準化的特性,所以文學批評自然也就無法找到一個標準化的公式。反之如果真有某一作品就是為了量化分析而生成的,那么與此同時它也就失去了作為文學作品的價值。如果說文學作品是一個開放的領域的話,那么不斷的闡釋就構成了作品的意義,只不過這種意義不是固定的,它只存在于不斷地延宕之中。而文學的意義也就在于它的可被不斷闡釋性,所以與之相應的,各種分析工具的出現正是應這種文學闡釋和再闡釋的需求而生的產物。可以說正是它們的出現方才幫助文學完成了使命,最終實現了自己。