中國管理實踐研究如何做到“以人為本”——迪里巴爾納學術思想之借鑒

段明明 魏農建

引言

經過近三十多年①如果以復旦大學蘇東水等從20 世紀70 年代中期開始著手東方管理文化的探索算起,東方管理學已經走過30 余年的歷程。這也通常被認為是中國學界對中國管理實踐的開展系統研究的起點。的努力,以東方管理學派為代表的一批中國管理學者對中國管理實踐進行了有益探索,相關研究取得了很大的進展。東方管理研究影響不斷擴大的同時,也引發了許多爭論、質疑甚至是全面的批判與否定。東方管理學因缺乏經驗研究被一些學者認為是“建立在‘善意’的空中樓閣里的‘理論體系’”①韓巍. 從批判性和建設性的視角看“管理學在中國”[J]. 管理學報,2008(2)。

如果說在企業管理實踐中,東方管理學提出的一些理念,如“三為”、“四治”、“和諧”等很難像西方管理工具那樣實現制度層面的應用,而多少帶有“一種‘理想國’的期望”②韓巍. 從批判性和建設性的視角看“管理學在中國”[J]. 管理學報, 2008(2)的色彩,那么,作為東方管理學“三為”之首的“以人為本”思想對中國管理實踐研究本身的確有著認識論與方法論的指導意義。如果能夠得到切實貫徹,則有助于中國管理實踐的研究擺脫所面臨的理論脫離實踐的困境,走上一個知識體系正常發展的軌道。

一、東方管理學中的“以人為本”思想的局限

如果說“三為”(“以人為本、以德為先、人為為人”)是東方管理學的精髓,那么“以人為本”則是精髓中的精髓被置于首位,因為它體現了東方管理學高度重視人在管理系統中的作用的人本取向。而東方管理文化區別于西方管理文化的突出特征正是其人本取向。③彭賀,蘇東水. 論東方管理的研究邊界[J]. 學術月刊,2007,39(2)東方管理學的創立者蘇東水早在1979年就倡導開展中國式人為科學和“以人為本”管理的研究,在國內率先提出企業要樹立以人為中心和以人為本的管理理念。④彭賀,蘇東水. 論東方管理的研究邊界[J]. 學術月刊,2007,39(2)

東方管理學的“以人為本”思想發源于作為中國傳統道德基礎的“仁”,其根本涵義即是“人”。“仁者人也”(《禮記-中庸》)。從《周易》中質樸而豐富的人本思想到《管子·霸言》中工具論的層面上的“人本”思想,再到之后孟子的“民貴”論等,“以人為本”經過不斷的歷史演化,最終成為現代人本管理哲學的思想。東方管理學認為,“以人為本”包含著兩層含義:

1)將人視為管理的首要因素,一切管理工作都圍繞著如何調動人的積極性、主動性

和創造性來展開,這是它的淺表內涵;

2)通過給人們提供充分施展才華的空間,不斷地運用挑戰來鍛煉人的智力、體力乃至意志品質,并在此全面發展的基礎上,努力實現擺脫自然束縛的自由發展,提高人的生命存在質量。⑤蘇東水. 東方管理學[M]. 上海:復旦大學出版社,2005.

這兩層含義卻沒有就“人”的概念給出一個明確的解釋。“以人為本”中的“人”到底指的是什么樣的人?在較早的文獻中,蘇東水認為“人”等同于東方傳統文化中的“民”。⑥蘇東水. 東方管理[M]. 太原:山西經濟出版社,2002.之后,他又進一步指出,“‘以人為本’是以現實人為本,不是以個人為本,而是以社會為本位的‘以人為本’,是以廣大的人民群眾根本利益為本。”①蘇東水. 東方管理學[M]. 上海:復旦大學出版社,2005.很顯然,在蘇東水看來,“以人為本”中的“人”是一個集體概念,是人的集合。就企業管理而言,“以人為本”就是要以企業全體員工為本,而不是以員工個體為本。這與其反對西方“個人主義”的立場是一致的,也符合中國傳統政治哲學對社會的認識。

然而,在關于人性假設的問題上,東方管理學對“人”的解釋又似乎背離了“集體人”的立場。東方管理學提出的“主體人”假設認為,“簡單的善與惡不是評判人性的合理標準,人不僅是其自身的生命主體、道德主體、精神主體,也是管理主體,組織中每個人的個性和人格是獨立、完整和平等的,人在組織中有分工的差別和職位的差別,但在管理中都一律平等地處于主體地位,不存在誰依附誰、誰掌控誰的關系。”②蘇東水. 東方管理學[M]. 上海:復旦大學出版社,2005.在這種認識下,企業不再是充斥著“管理和被管理的關系”的組織,而是一些為了實現共同目標的個體進行“平等的互相協同、互相支持、互相服務、互相配合”的場所。不難看出,這里的“主體人”所指的是個體的人。

由此可見,東方管理學在“以人為本”“人”的問題上的說明并不十分清晰。這里可能有很多解釋,一個最為可能的原因是,東方管理學不僅探討管理企業,而且也囊括了管理國家,因此,也就繼承了中國傳統政治哲學對“人”的觀點,同時也符合主流意識形態的要求(“主體人”假設多少會使人聯想起“主人翁”精神;而“人的全面發展”似乎取材于對共產主義世界的描述)。同時,東方管理學反對“管理者與被管理者的對立”,反對夸大階級斗爭,因而需要強調個體獨立和自主,以凸顯個體之間的平等關系。

然而,如果把東方管理學作為管理學理論,尤其是企業管理理論,而不是純粹的政治哲學,我們更希望從“民”到“人”是東方管理學對“以人為本”認識不斷深化的體現。因為,只有把個體的人,而不是集體的人作為主體,才真正符合東方管理強調“以人為本”是把人作為管理活動的目的而非工具的本質③蘇東水. 東方管理學[M]. 上海:復旦大學出版社,2005.,也才能引導研究去關注普通人的真實實踐,從而擺脫因缺乏經驗研究而造成的各種困境。

二、迪里巴爾納學術思想中的“以人為本”

從上個世紀八十年代中期以來,法國企業社會學者菲利普·迪里巴爾納(以下簡稱迪氏)在企業管理實踐研究領域開創了一個全新的研究范式。這個范式建立在對不同國家企業的個案研究的基礎上,力求細膩地展現一種管理實踐的特有的文化邏輯。④《榮譽的邏輯》是這一范式研究成果的集中體現。該書1989年在法國出版,后被翻譯成英、德、意、西、日等多種文字,在國際上產生了廣泛影響。2005年中譯本由商務印書館出版。這一范式繼承了法國人文主義傳統,無論是在認識論還是在方法論方面都為中國管理實踐研究踐行“以人為本”提供了借鑒。

1、作為“文化人”的管理參與者

從認識論角度來看,迪氏研究的最根本的思想就是承認人的文化屬性,并將揭示管理參與者的文化屬性作為所有研究工作的唯一目標。這顯然與一直致力于把管理學構建成為與物理學或數學一樣的“硬科學”的主流思想背道而馳。而“文化與管理的關系是怎樣的”這個問題恰恰是東方管理學以及中國管理實踐研究首先要面對的認識論問題。“東方”“中國”這樣的限定語意味著研究的對象是東方文化或者說是中國文化背景下的企業管理實踐。這一點無論是對東方管理學者而言,還是持反對立場的學者來說都是明確的。接下來導致根本立場分歧的問題就是:管理實踐到底有沒有文化性?許多學者把它看作是一個哲學問題,因而有了發散性與收斂性、普遍主義與特殊主義之爭。①李萍. 論東方管理思想研究的可行性[J]. 北京行政學院學報,2008(3)迪氏指出,大量鮮活的事實一再證明,對管理實踐的收斂性與普遍主義認識沒有任何可靠的依據。②D’IRIBARNE, P. The usefulness of an ethnographic approach to the international comparison of organizations. International Studies of Management and Organizations, 26/4: 30-47, 1997.因此,圍繞管理實踐的文化性之爭不是,也不應當成為一個純粹的形而上思辨。那么,問題的根源何在?

收斂性必須有一個“收斂方向”,普遍主義必須有一個“普遍標準”。在管理學一個多世紀的發展進程中,眾多的因素致使把美國的管理實踐作為“最佳實踐”而成為人類管理實踐的“普遍標準”和“收斂方向”。因此,美國管理實踐也就在事實上被賦予了一種超文化的普世性。換句話說,美國人的行為已經獨立于其民族文化(如果我們還承認存在美國文化的話),擁有了自然規律意義上的科學性與合法性。可見,不破除美國管理的“科學性”與“普世性”,還原其文化性,就無法對文化與管理的關系有一個準確的認識。③D’IRIBARNE, P. The usefulness of an ethnographic approach to the international comparison of organizations. International Studies of Management and Organizations, 26/4: 30-47, 1997.

迪氏在《榮譽的邏輯》中對美國管理實踐的文化屬性進行了這樣的總結:

“在美國,企業依照契約的邏輯運作。這一邏輯為美國社會的兩個根本要求提供保障:自由和公正。美國的共同工作方式主要出于兩種要求,即人人都有行動自由,但必須尊重合同,承擔合同規定的責任;忠于公正這一道德準則,正確評價個人的成績,尊重每個人。”④[法]迪里巴爾納. 榮譽的邏輯[M]. 北京:商務印書館, 2005.

迪氏對于發源于美國、流行于全球的管理工具——諸如績效管理、全面質量管理——進行了有針對性的特征分析:

“控制對美國企業的運作至關重要,它確保了對契約規則的嚴格遵守,而這無論是對管理者還是普通員工都是一樣的。具體來說,這就意味著,一旦目標和任務被明確界定,就必須嚴格予以遵守;同時,依據量化指標對完成情況進行評估。這樣一來,每個人都能在公正和誠實的精神下履行自己的契約。對這一規則的違犯將受到嚴厲的懲罰,直至被解雇。里根時期,一次性解雇11000名民航空管人員的事件足以說明這個原則的力量。”

這些論述明確地指出了美國管理的文化屬性,即契約邏輯并不是無條件的、普適性的行動規則,而是美國文化的特征(換句話說其他文化背景的人不會如此對待契約)。關于美國管理的文化性,東方管理學的立場是十分明確的:“以美國為代表的企業管理文化,是美國人民長期積累下來的傳統和習慣。”①蘇東水. 東方管理[M]. 太原:山西經濟出版社,2002.然而,對美國管理實踐去“科學化”的工作完全為東方管理學所忽略,成為其研究策略的重大失誤。②段明明. 中國企業管理實踐研究對策—回歸原始經驗的必要性[J]. 北京理工大學學報(社會科學版), 2010, (5)去“科學化”必須通過正面的、嚴謹的和系統的研究去完成,而不僅僅是哲學層面上的思辨。而這要求摒棄占主導地位的實體論文化觀,樹立體現“以人為本”的認識論的文化觀。

這是一種把文化看作是形式存在的實體論觀點,它把人封閉在文化本質當中,人只能被動地去服從外部強加的行為規范。由于這種文化觀嚴重抹殺了人的主觀能動性,使人成為無力主宰自己命運的文化受動者,因而遭到強調個體主觀意志和行動在社會構建基礎性作用的后現代主義學派的批評。

作為主流管理學理論基礎的“理性人”假設正是后現代主義文化觀的體現。在這種認識下,企業被完全看作是一個純粹的利益博弈的場所, 每個行動者都為了個體利益的最大化而利用一切物質和非物質的資源與他人進行競爭。③[法]克羅齊耶, 費埃德伯格. 行動者與系統——集體行動的政治學[M]. 上海: 上海人民出版社,2007.當然, 這種觀點并不否認個體的行為仍然受到“游戲規則”的制約。然而, 一切“游戲規則”只不過是行動者之間討價還價的結果。換句話說, 博弈規則是由博弈者自行制定的, 完全反映了其自己的意志,而不是文化的作用,亦或者說每個人都是現時的“文化”創造者。

在研究人的行為時,兼顧社會約束與個人意志一直是一些社會學者和人類學者追求的目標。為此,吉登斯提出了著名的“結構化理論(Structuration theory) ”,在承認個體行為受制于歷史繼承的“結構”的同時, 也承認個體利用其所處“結構”進行創造的能力④[英] 吉登斯. 社會的構成: 結構化論理大綱[M]. 北京: 三聯書店, 1998.。格爾茨則將文化看作是意義的系統,通過這一系統,一個社會的成員賦予其行為特定的含義,并解讀他人行為的特定含義。他形象地將文化比喻成一張網,認為文化意義組成了一個無形的網,人類則是生存其中的動物,而且仍然在不停編織著這個網⑤[美] 克利福德·格爾茨. 文化的解釋[M]. 南京:譯林出版社,1999.。結合這兩種分別來自社會學與人類學的認識,可以把文化定義為具有相對穩定性的賦予和解釋社會成員特定行為意義結構系統。個體以所屬文化的意義系統提供的參考為依據,結合自己特定的行為動機與所處的特定情境賦予自己行為以意義和解讀他人行為的意義。這樣一來就能很好地兼顧了民族文化對社會行為的制約作用和行動者個體的主觀能動性。

2.揭示管理實踐文化屬性的民族志研究

既然管理參與者最重要的屬性是文化屬性,那么“以人為本”的指導思想就順理成章地規定了中國管理實踐研究目標是揭示這種文化屬性。建構主義的文化觀決定了“文化分析不是尋求規律的實驗科學,而是探求意義的解釋科學”①[美] 克利福德·格爾茨. 文化的解釋[M]. 南京:譯林出版社,1999.。這實際上已經明確,中國管理實踐研究應該采用建構主義(解釋主義)的方法論。雖然,建構主義的方法論會受到篤信實證主義、追求管理學自然科學化的學者對其客觀性的質疑,但它卻不僅是中國管理實踐研究的內在要求,也體現了“以人為本”的思想。

迪氏對管理實踐的文化屬性的解釋性探索運用人類學民族志式的個案研究方法,注重對企業管理實踐原始經驗的考察。在《榮譽的邏輯》中,迪氏對一家法國跨國公司分別位于法國、美國與荷蘭的分支機構(工廠)進行了深入的觀察和走訪,對相關人員進行了訪談。這種對一家跨國公司旗下的分支組織進行的比較研究注重保持研究對象在非民族文化因素方面嚴格的同質:同樣的生產工藝、同樣的技術裝備、同樣的(官方認可的)管理理念等等,從而確保了調研數據的可靠性。

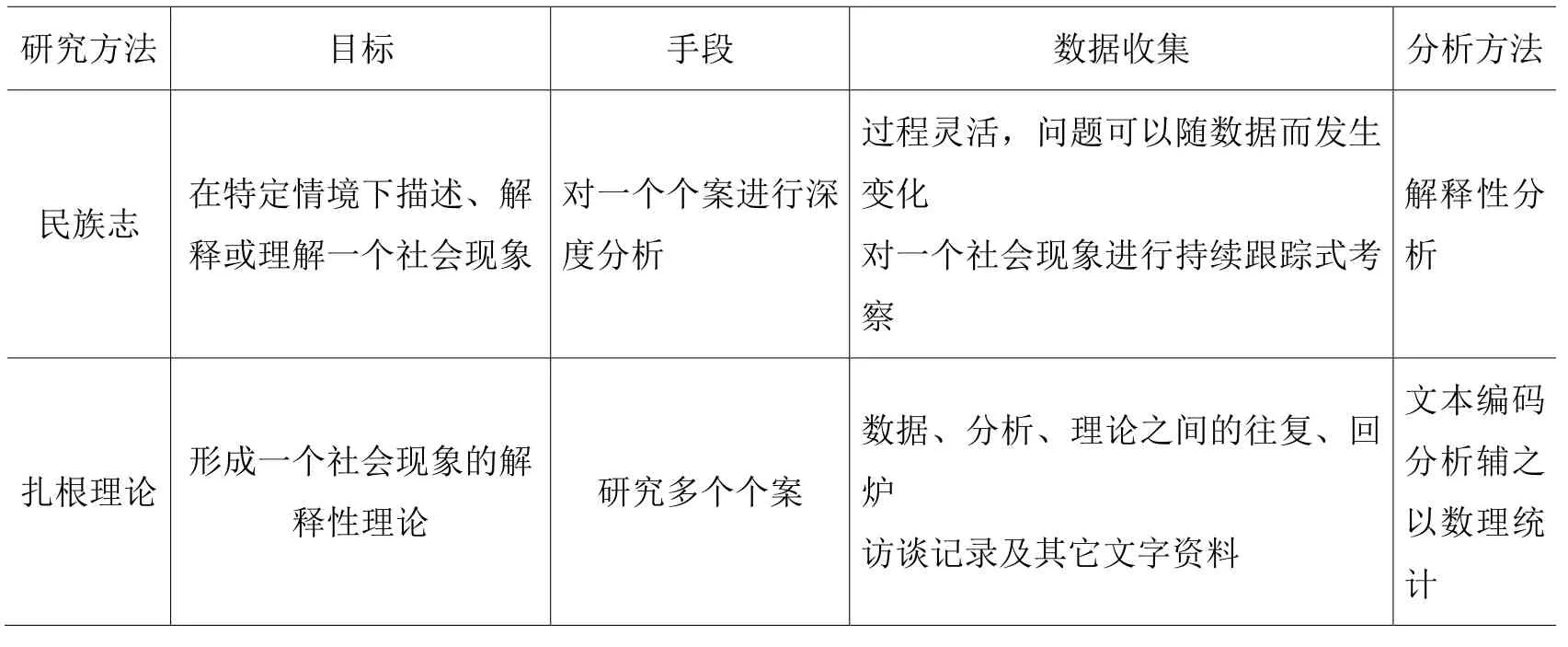

民族志式個案研究要求企業管理實踐的研究者像人類學家那樣,深入到所研究的組織的社會中去熟悉和理解本土人對歷史和現實內容的自我解釋和他們的自我批評。然而,對企業管理實踐的研究與對一個社會整體的考察存在差異。出于對企業組織發展較小的時間跨度及其局部性與代表性的考量,對企業管理實踐的研究應遵循比較研究的原則:既有不同個案之間的比較,也有不同文化之間的比較。因此,迪氏主張采用一種民族志和扎根理論相混合的研究方法,從而在發揮兩種方法各自優勢的同時避免各自的局限。(見表1)具體做法為:一方面,對多個個案進行深度分析,但并不考察其演變發展;另一方面,用解釋性分析去形成理論。

表1 民族志和扎根理論比較

需要特別強調的是,迪氏強調“解釋”不是建立在研究者自己的認識的基礎之上,而是完全以被觀察者的解讀為依據的。②D’IRIBARNE, P. The usefulness of an ethnographic approach to the international comparison of organizations. International Studies of Management and Organizations, 26/4: 30-47, 1997.這也就意味著,研究者所做的工作不是用記錄的素材來論證自己的解釋,而是記錄被觀察者解釋行為本身并進行解讀。正如楊美惠指出的那樣,“它吸納或引申自本土的抽象論釋框架、本土自我定位、在特定世界歷史范圍內對自己文化的本土自我批評”①[美]楊美惠. 禮物、關系學與國家[M]. 南京:江蘇人民出版社,2009.,研究者的工作可以總結為解釋他人的解釋。

這種解釋同時也是歷史性的。迪氏在《榮譽的邏輯》中聚焦采用同一種管理模式的三家工廠中出現的管理方式差異,通過對田野調查所獲得的數據進行歷史性的解釋,發現一些帶有濃重中世紀烙印的行為,雖然經典組織理論難以解釋,卻在一個國家文化的歷史視角下顯現出其鮮活的意義,三種不同的文化邏輯也浮出水面。表2概括了因文化邏輯不同而造成的企業管理實踐的重要差異,包括責任的含義、層級關系、對控制的認識、對職責的界定以及合作的質量等。

表2 民族文化與管理的文化邏輯

從一個國家、社會歷史的角度來理解文化,梳理企業生活背后的文化邏輯。迪氏在觀察企業時,始終保持與企業所在社會整體發展緊密的聯系,力求在最平凡的人的最平凡的話語中發現歷史變遷的折射。為此,迪氏對法、美、荷三國的歷史,特別是與我們距離較近、與今天的社會行為關系較密,因而,影響也較大的近現代史進行了系統而細致的分析。通過考察法國社會在法國大革命——被中國史學界認為是最為徹底的資產階級革命——前后的變化,迪氏發現等級社會的組織原則仍然主導著當今的法國社會生活;對美國誕生初期社會生活的考察揭示了契約法則在這個國家的神圣地位;而荷蘭的建國過程已經孕育出荷蘭社會組織的獨特方式。人的行為(表象)是復雜、多變和矛盾的,只有放在歷經各種社會變革而保留下來的歷史遺產(文化)中才能夠得到合理的解讀。例如,法國人尊重等級的同時抵制上級的監控,美國人強調個性的同時接受群體的監督等只有在各自社會生活的基本原則下才能被理解。

迪氏的文化解釋歷史性的思想也體現在其對常被忽略的管理“瑣事”的專注上。迪氏認為,文化是一個社會長期歷史積淀的結果,具有相對的穩定性與持久性,其對行為的作用與影響也是穩定與持久的。只有在企業日常管理的“瑣事”中才能發現某種特定的行為方式。①D’IRIBARNE, P. The usefulness of an ethnographic approach to the international comparison of organizations. International Studies of Management and Organizations, 26/4: 30-47, 1997.事實上,也只有這樣才能體現研究者對“平常”、“平凡”的尊重,也就是對現實的尊重,從而做到“以人為本”。相反,在重大變革或變動的非常時期,人們的反應和行為會與自然狀態發生較大偏差,具有偶然性,成為文化失真的表象。以這些現象為依據研究民族文化對管理實踐的影響,只能得出以偏概全的結論。在社會學和人類學領域,關注中國社會日常生活的研究幾乎都成為在國際學術界產生重大影響的經典之作。②例如,Yang, M. M. 1994. Gifts, Favors, Banquets: The Art of Social Relationships in China. Ithaca:Cornell Univ. Press. (中文版《禮物、關系學與國家》已由江蘇人民出版社于2009年出版)這應當引起中國管理學界的深思。

三、結論

按照東方管理學者自己的話說,“東方管理文化區別于西方管理文化的突出特征是其人本取向。這種社會文化歷史視角的管理研究勢必采取人文主義路線的研究方式,即以研究問題為導向,以解決具體的實際問題為目標。”〈3〉對西方管理文化是否具有人本取向的特征暫且不論,如何在中國管理實踐的研究中體現人本取向,如何真正開展采取人文主義路線的研究,卻是包括東方管理學者在內的有志于考察民族文化對中國管理實踐影響的研究者應該認真思考的問題。

首先,“以人為本”的文化觀要求把文化看作是意義的結構系統,這樣既承認了文化對個人行為的約束作用,又不會導致“文化決定論”;既尊重了個體的主觀能動性,又不會陷入后現代主義的社會觀,忠實地還原了人作為社會性動物的真實面目,真正體現了“以人為本”的思想真諦。其次,“以人為本”的方法論要求重視企業的日常管理活動,用民族志的方法去忠實的記錄組織普通成員在社會交往與合作中的行為與感受,傾聽他們的心聲,了解他們對所處組織的管理理念、管理制度及管理工具的反應,發現他們對自己行為和他人行為意義的解釋,還原出其共同生活、共同工作方式所依賴的特有的文化意義結構系統。最后,“以人為本”的方法論特別強調文化比較研究與歷史分析。開展多種文化、多個個案的同時比較是認識文化意義結構系統的必由之路。對在企業管理實踐中總結出來的管理文化還要與一個社會的歷史發展參照進行分析,以評估解釋的可靠性與穩定性,最終提取出能夠最大限度解讀各種管理實踐的文化意義結構系統。

與“直面中國管理實踐”有著相同訴求與相似背景的迪氏跨文化管理研究范式成功地對法國管理模式的文化特征進行了分析,并且從社會歷史的視角闡釋了民族文化與管理實踐的關系,在管理學界產生了較大影響。無論是從認識論還是方法論層面來看,這種注重文化比較研究的范式都是“以人為本”的典范,為中國管理實踐研究提供了操作性很強的借鑒。只要能夠切實地踐行“以人為本”的思想,就一定會實現中國管理實踐研究的實質性進展。而研究者踐行“以人為本”的思想的舉動也會對管理實踐中踐行“以人為本”的理念起到積極的示范作用。