讀懂教材本質,靈活用好教材

宋根珍

摘 要:“用教材教”是新課程的理念。但“用教材教”的前提是讀懂教材。只有讀懂教材,才能用好教材。從讀懂教材概念呈現方式、起點的適應性、編寫意圖和編排體系等方面,闡述“讀懂教材本質,靈活用好教材”之觀點。

關鍵詞:讀懂;方式;起點;體系;意圖

數學教材為學生的數學學習活動提供了學習主題、基本線索和知識結構,是實現數學課程目標、實施數學教學的重要資源。新課程實施以來,誕生了許多版本的小學數學課標教材。下面以北師大版小學數學教材為例,談一些讀懂教材的體會,敬盼同行們研教。

一、讀懂教材的邏輯起點,提高銜接程度

(一)起點過高——鋪路搭橋

例如,四年級下冊的“三角形分類”。教材呈現一條船圖案中的三角形讓學生進行分類(見右圖),其用意是通過分類讓學生認識直角三角形、銳角三角和鈍角三角形的本質特征;引導學生認識等腰三角形、等邊三角形。可在大多農村學校的實際教學中,讓學生分類,學生只會得出按角分的結果。學生為什么得不出按邊分的現象呢?是因為前面的教材中從沒出現三角形的基本特點:三個頂點、三個角和三條邊,所以,面對三角形的分類,學生很難從邊的角度去思考。學生能想到按角分,應歸功于在二年級下冊和四年級上冊中學習過直角、銳角和鈍角。也就是說,按角分教材的編排體系與學生的學習起點是銜接的,而按邊分教材的編排體系與學生的學習起點是相隔離的。從教材編排體系上分析,“四邊形分類”也是如此。像這樣的內容,在教學新課之前,筆者建議為學生提供探索新知的“階梯”,如“四邊形分類”的教學之前,應增加四邊形的基本特點:有四個角、四條邊和四個頂點,以及對邊、對角等,使學生在上新課時能自然地想到“四邊形分類”可以按角分,也可以按邊分。按邊分又可以從有幾組對邊平行或有幾組對邊相等等方面思考。進而讓學生感覺到按有幾組對邊相等的分類標準進行分類比較復雜,這樣就可順理成章地讓學生進行按有幾組對邊平行的分類標準進行分類。

(二)起點過低——刪繁就簡

新教材提供的素材密切聯系生活實際,讓學生體會到數學在生活中的作用,這是可喜的。但過多地關注生活實際,往往會造成所呈現的素材低于學生的學習起點的現象。

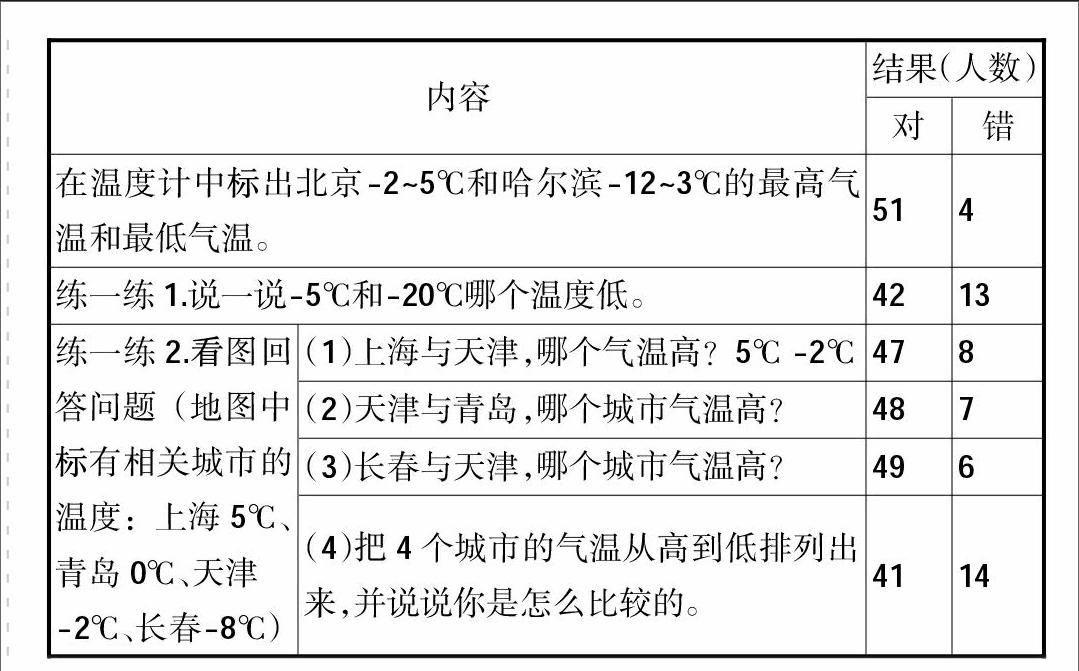

例如,“溫度”是“生活中的負數”的起始課,其主要內容有:用正負溫度表示溫度,在溫度計上表示溫度,在溫度背景下比較零度、正負溫度的大小。此課,筆者曾聽過10節有余,可沒有一節令人滿意。究其原因在于,教材內容低于學生的學習起點,教了學生沒有多大的長進,不教怕別人說不尊重教材。筆者曾對農村學校的一個班作過前測,55人筆試的情況如下表:

■

說明:①在溫度計中標出溫度,錯的主要是把“~”看成負號;②練一練的第1題,有6人空白也統計在錯的13人當中;③練一練第2題的第4小題,比較的理由中,32人用了正負數和零的大小排列方法,4人認為有一個“-”減的符號,表示0℃以下,且數字越大,天氣越冷。

前測的結果表明,學生對溫度的生活經驗有相當高的認識,究其原因在于,學生在科學課中學過溫度計,在電視中看過天氣預報。筆者認為,像這樣的低于學生學習起點的素材就應刪繁就簡,可以把“溫度”和下一節的內容“正負數”合并上。“溫度”中主題圖的內容,可以在學生認識負數后,通過找天氣預報中的負數和利用溫度計理解類似負五攝氏度、正五攝氏度的意思來代替。練一練的內容可以用下面一道題來代替。

在( )里填冷或熱;在○里填“>”“<”或“=”。

氣溫20℃比0℃( ) 氣溫-20℃比0℃( ) 氣溫-2℃比 -30℃( )

20 ○ 0 -20○0 -2○-30

通過這樣的鋪路搭橋或刪繁就簡的處理,不僅能提高課堂效率,還能提高學習材料與學生學習起點的吻合度,從而激發學生的學習興趣。

二、讀懂教材的編寫意圖,發揮素材功能

(一)讀懂多種算法的關系

在計算教學中,教材常常會出現多種算法,我們要讀懂這些方法間的關系,即并列關系,還是促進關系。如果把促進關系的幾種算法作為并列關系來教學,則會影響主要方法的構建。

北師大版三年級上冊《數學教師教學用書》中明確指出:“利用學生的生活經驗,先分整籃的,每只猴子分到2籃,再分外面的8個,每只猴子又分到了4個。便于學生理解,先除十位上的數,再除個位上的數。這道題十位上的數能被2整除,這個內容在第一單元口算除法中學過,在這里主要介紹除法豎式的寫法,及豎式中每一步表示的意思。”可見,教材中所呈現的三種方法并非并列關系,而是“促進”關系,也就是說,操作法和口算法是舊知,是為豎式方法的建構服務的。根據編者的編寫意圖,在使用教材時,筆者建議做到三個結合:(1)口算與動手操作相結合,培養直觀形象能力。(2)口算、擺小棒與探索筆算方法相結合,培養抽象思維能力。(3)筆算算理與語言內化相結合,培養本質抽象能力。即師生得出筆算的方法后,教師要引導學生通過語言的表達對算理實現內化,從而鞏固筆算的操作要領。

(二)讀懂教材的學習要求

現在有些教師錯誤地認為,數學課堂上得越深越好,非要把第二學段、第三學段的知識提前讓學生學習,造成了教材要求學生學習的“四基”沒有掌握,這樣的“提升”實際上是拔苗助長。

例如,“搭配中的學問”教師A教學的大致情況:

1.提出任務

教師無序地出示:兩件上衣和三條褲子。上衣分短衣和長衣,褲子分短褲、中褲和長褲,問:“一件上衣和一條褲子作為一種搭配法,你認為搭配的方法有幾種?請把你的想法表示在白紙上。”

2.自主探索

學生的方法大致有:草圖連線法、符號(圖形、編號)連線法、文字法、乘法。

3.交流提升

教師要求學生一邊匯報,一邊說思路。接著是讓學生比較優化,從而得出乘法最簡單的結論。

4.鞏固相乘法

師:3件上衣,3條褲子,搭配的方法有幾種?

生:3×3=9。

師:2件上衣,4條褲子,搭配的方法有幾種?

生:2×4=8。

師:5件上衣,7條褲子,搭配的方法有幾種?

生:5×7=35。

由于這一環節的優化與鞏固,學生在練習菜的搭配、線路的搭配時,都采用了乘法。

這樣就比較順利地完成了教學用書所建議的教學目標:

(1)培養數學學習的興趣和利用數學方法解決問題的意識。

(2)培養有序思考問題的能力。

(3)培養小組合作交流的能力。

筆者認為,本節課的“數學方法”主要指列表法、連線法。這兩種方法是北師大版教材經常要用到的解決問題策略。而“乘法”是初、高中常用的方法,如果教師倡導此法,學生就會馬上生搬硬套,很快地“只知其然,而不知其所以然”地說出結果,從而淡化了有序思考問題能力的培養。教學時,適當的拓展是值得提倡的,但要把握好度,切不可“種了他人田,荒了自家園。”

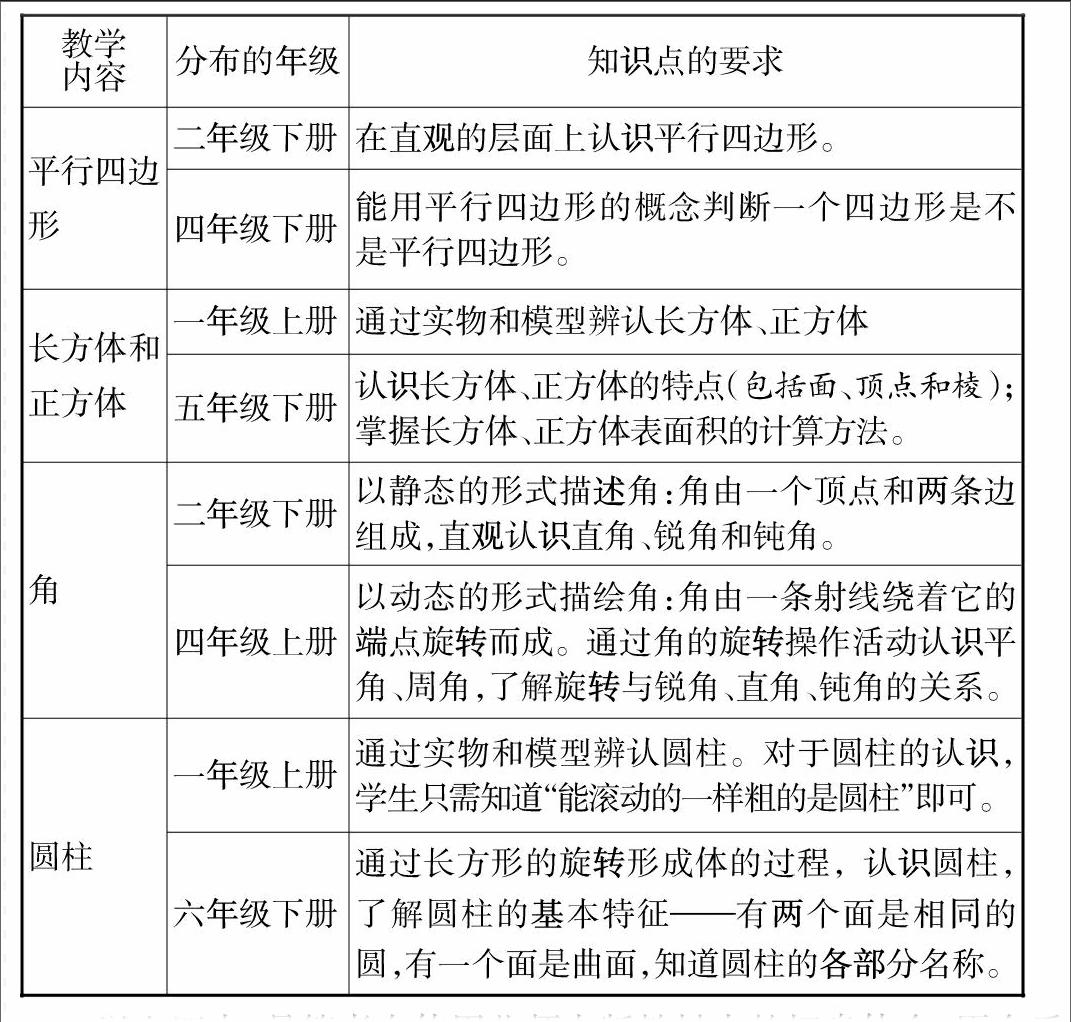

三、讀懂教材的編排體系,留足學習空間

數學教材的編排既要考慮學科的系統性、邏輯性,又要考慮學生的承受能力,所以,同一內容往往編排在不同的階段。教師要通過研讀教材去了解知識之間的孕伏與延伸,準確把握同一內容在不同階段的教學目標。

在“空間與圖形”領域中,類似上述的例子還有許多,下面再以表格的形式列舉幾個。

以上四點,是筆者在使用北師大版教材中的切身體會,愿今后與同行們再探討。

編輯 謝尾合