水污染是中華民族心腹大患

李尚勇

(作者為雅安行政學院經濟學副教授)

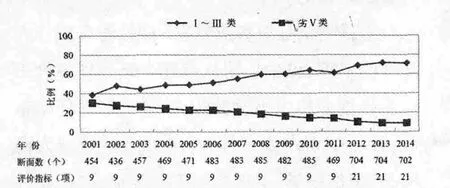

2015年6月,國家環保部公布《2014年中國環境狀況公報》(以下簡稱《公報》)。《公報》給出了“2001—2014年七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河總體水質年際變化曲線圖”(見圖1)。

圖1 2001—2014年中國主要河流總體水質年際變化曲線圖(資料來源:國家環保部《2014年中國環境狀況公報》)

《公報》對該曲線圖的解讀是:“2001—2014年,長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河總體水質明顯好轉,Ⅰ~Ⅲ類水質斷面比例上升32.7 個百分點,劣Ⅴ類水質斷面比例下降21.2 個百分點。”

筆者在寫作《人口困局》一書時,全面、系統地研究過我國最近30年水污染狀況(包括地表水、地下水和近海)及其發展趨勢。結果顯示,最近20年是水污染形勢迅速惡化并逼近爆發大規模水危機邊緣時期。因此,筆者對《公報》關于我國最近14年水污染形勢“明顯好轉”的研判不敢茍同。水污染形勢研判涉及我國水污染長期趨勢,有可能誤導公眾,誤導管理層和決策層,并帶來決策失誤和治理失當失效的嚴重后果。

評價總河長增加“稀釋”了水污染嚴峻形勢

假定《公報》所依據的基礎數據真實(該假定要打折)。這些基礎數據可以歷年《中國環境統計年鑒》相關數據為依據。在此條件下,圖1的研判數據及其結論至少存在兩個問題。

一是評價總河長的增加稀釋了劣Ⅴ類水質所占比例。2001 至2014年的14年間,我國主要流域評價總河長增加了55%,而劣Ⅴ類水質絕對數量及其指數變化并不大。2008年以前,劣Ⅴ類水質增加值甚至超過評價總河長增加值。2009年以后,劣Ⅴ類水質絕對量和指數變動都非常小。但同一時期,評價總河長大大增加,從而大大降低了劣Ⅴ類水質所占比重。

二是Ⅰ~Ⅲ類水質比例的增加并不表示最近14年水污染形勢“明顯好轉”。14年來,Ⅳ類、Ⅴ類和劣Ⅴ類水質絕對量呈現“穩中有升,降幅較小”的狀態。也就是說,這些年來雖然政府花了很大力氣治理水污染,在局部取得了一定成效,但局部好轉、整體惡化的趨勢尚未改變。圖1 的Ⅰ~Ⅲ類水質比例為什么會“上升32.7 個百分點”?這是因為,這些年來各流域增加的評價河長主要是Ⅰ~Ⅲ類水質河段。之所以如此,是因為環保部門最先監測的往往是人口密集、水污染較重的中下游河段,后來逐漸擴大監測范圍。一方面擴大了污染河段的監測,另一方面,越往后就有越多的上游河段納入監測范圍。一般地說,上游河段人口相對稀少,重化工業比重較低,水污染相對輕些。

因此,簡單依據圖1 數據就得出我國主要流域“總體水質明顯好轉”的結論,恐怕過于輕率。

2002版水質標準掩蓋了水污染嚴峻形勢

為了盡可能還原真實數據,需要先說明我國地表水水質分類標準的變動情況。

1983年,我國首次頒布地表(面)水水質分類標準,此后分別于1988、1999、2002年進行了修訂。

按照國家《地表水環境質量標準》,地表水水質按功能高低依次劃分為五類:Ⅰ類水,屬于潔凈的源頭水,主要適用于國家自然保護區;Ⅱ類水,主要適用于集中式生活飲用水水源地一級保護區、珍貴魚類保護區、魚蝦產卵場等;Ⅲ類水,主要適用于集中式生活飲用水水源地二級保護區、一般魚類保護區及游泳區;Ⅳ類水,主要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區;Ⅴ類水,主要適用于農業用水,也可作一般景觀用水。(國家環保總局:《地表水環境質量標準(GHZB1-1999)》,2000年1月1日起實施;國家環保總局、國家質檢總局:《地表水環境質量標準(GB 3838-2002)》,2002年4月26日。)

有關專家解釋說,Ⅰ類水就是未污染的源頭水;Ⅱ、Ⅲ類水雖有污染,但經處理后可以用作居民生活飲用水(即Ⅲ類水是居民生活飲用水的最低標準);Ⅳ類水污染嚴重,人體直接接觸有害,只能作為工業和農業用水;Ⅴ類水只能用于農業灌溉。劣Ⅴ類水,已經完全喪失水功能,用于任何目的都不安全。

鮮為人知的是,現行2002 版地表水水質國家標準與之前標準相比“放寬”很多。北京保護健康協會健康飲用水專業委員會負責人評價說,“2002年,中國地表水標準修訂后,現在的Ⅰ類水標準只及當年的Ⅲ類”。如果將GB3838-2002 標準與之前的水質標準仔細對比便可以看到出現這種情況的原因。

首先,GHZB1-1999 標準“基本項目”的監測指標有31 項,而GB3838-2002 只有24 項。在缺少的7 項中,有5 項被單列為專門針對集中式生活飲用水的“補充項目標準”,這意味著,“非集中式生活飲用水”不需要監測這5 項指標。

更重要的是,GHZB1-1999 標準在“基本項目”之外,還專門針對Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水域設立了40 項“有機化學物質特定項目標準”。這樣,要確認Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水質達標,共需要監測71項指標。但在GB3838-2002 標準中,僅需要監測24 項“基本項目”指標。

雖然,在GB3838-2002 標準中,另外設立了專門針對集中式生活飲用水的5 項“補充項目標準”和80 項“特定項目標準”,但對于“非集中式生活飲用水”則不需要監測這85 項指標。這就是上面那位水專家所說“現在的Ⅰ類水標準只及當年Ⅲ類水”的最重要原因,同時也是近幾年各地紛紛“涌現”Ⅰ~Ⅱ類水的根本原因。(圖1 的評價指標僅有9 項或21 項)

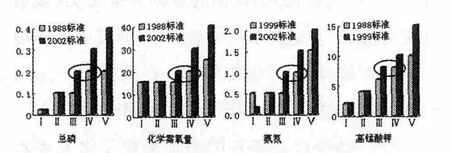

再有,在GB3838-2002 標準的24 項“基本項目”中,Ⅲ~Ⅴ類水的總磷指標上限值(即具體數值)分別比之前水質標準放寬了100%、50%、100%,化學需氧量COD 指標分別放寬了33%、50%、60%,氨氮指標分別放寬了100%、50%、33%;而高錳酸鹽指標早在GHZB1-1999標準中就分別比之前標準放寬了33%、25%、50%。(見圖2)

圖2 國家2002 版水質標準四指標與之前標準比較(單位:毫克/升)(資料來源:國家環保總局、國家質檢總局:《地面水環境質量標準(GB3838 -88)》,《地 表 水 環 境 質 量 標 準(GHZB1-1999)》,《地 表 水 環 境 質 量 標 準(GB3838-2002)》。)

可見,若粗略地依總磷、化學需氧量和氨氮這三項指標(許多場合有關部門就發布這三項指標確定水質類別,足見其重要性)確認水質類別,則2002 版的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類水依次只相當于之前水質標準的Ⅳ、Ⅴ、劣Ⅴ類水質,即依次降低了一類(圖2 顯示,2002 版Ⅲ類值與之前標準Ⅳ類值相等)。若再按GHZB1-1999 標準監測共71 項指標,則2002 版的Ⅲ類水的確不如1999年標準的Ⅳ類水。

另外,在GB3838-2002 的80 項“特定項目標準”中,一些項目指標的限值也比GHZB1-1999 標準提高(放寬)了許多,例如,前者的苯、甲苯和乙苯指標限值,分別是后者的2 倍、7 倍和30 倍。

因為歷史原因(當年水污染還不成氣候),20多年前的GB3838-88 標準缺失了一些重要監測項目,如缺少氨氮和硫化物指標,缺少GHZB1-1999 標準專門針對Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水域的40 項“有機化學物質特定項目標準”,因此,對于如今“大鍋湯”式的地表水來說,GHZB1-1999 標準比GB3838-88 標準更適用。

盡管如此,GHZB1-1999 標準還是有缺陷。因為該標準的有些指標,如高錳酸鹽、化學需氧量、凱氏氮和揮發酚等,均分別比1988年標準放寬了。

我的同事馬小浩將我國《生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)》與世界衛生組織(WHO)的《飲用水水質準則(第4 版)》進行比較后,得到如下基本結論:根據我國飲用水標準與WHO 標準比較,并與我國地表水GB3838-2002 標準對比后發現,按2002 版地表水標準,并考慮我國目前飲用水處理工藝,只有Ⅰ~Ⅱ類水可以作為居民生活飲用水水源。2006 版國家飲用水標準,大部分采用WHO 現行標準,并且我國2006 版飲用水標準中的一些農藥、致癌有機物指標是WHO 飲用水標準中沒有的,或他們認為在飲用水中不太可能出現,或存在的濃度遠低于可影響健康水平,其中有很多是WHO 禁用的高毒農藥,這說明我國濫用農藥導致水中農藥殘留對人體構成威脅,所以才需要增加這些項目的檢測。其實,現在的Ⅲ類水不能飲用是一個公開秘密,地方官員都知道這一點。

地下水資源銳減,污染面積大

地下水資源的兩個問題關乎生存。

第一,地下水資源銳減。2003年普查數據顯示,全國地下水每年每平方公里可開采量比1980年代銳減60%。這是大自然對人類相當嚴重的警告,而人類的非理性活動是這一嚴重后果的主要原因。10 多年過去了,地下水資源趨于減少的趨勢并沒有改變。

第二,地下水大面積嚴重污染超乎想象。越是水資源稀少的地區,地下水污染越嚴重;越是地面和地表水污染嚴重的地區,地下水污染就越嚴重。

數據顯示,2010年,全國地下水嚴重污染比例從2000年的37%增加到60%。連續監測數據顯示,在重點監測的約200 個城市中,地下水嚴重污染(包括較差和極差)呈現增長趨勢,2014年這一比例高達61.5%。

對于缺水地區來說,如果疊加上城市以外地區的地下水污染,那形勢往往很嚴峻。例如,幾年前的調查數據顯示,在華北平原(包括京津冀及豫魯的黃河以北平原)地下水資源中,Ⅰ~Ⅲ類水占24.24%,Ⅳ類水占25.05%,Ⅴ類水占50.71%。

地下水“一旦受到污染,所造成的環境與生態破壞往往難以逆轉”。淺層地下水與地表水系有一定水體交換,其水質會隨著地表水水質波動而有所波動,但越往深處,地下水污染減輕的可能性就越小。對于深層地下水來說,一旦污染就只會持續惡化,而絕無逆轉的可能。(目前,我國已經有20 多個省區市在不同程度地開采深層地下水。)

有些水專家認為,按現在的污染速度,用不了多少年,全國主要(缺水)地區的地下水就將全部受到嚴重污染,屆時不僅當代,甚至子孫后代都將失去生存的基礎。

根據正在實施的全國地下水治污規劃目標,到2015年,需要“逐步整治影響地下水環境安全的土壤,初步控制地下水污染源”,“城鎮集中式地下水飲用水水源水質狀況有所改善,初步遏制地下水水質惡化趨勢”;到2020年,“全面監控典型地下水污染源,有效控制影響地下水環境安全的土壤”,“重要地下水飲用水水源水質安全得到基本保障”,“重點地區地下水水質明顯改善”。

現在時間已過半,但統計數據顯示其任務和目標很難實現。

水污染治理規劃應當務實

其實,治理水污染并不像人們想象的那樣簡單,比如控制住排污企業。

水污染本質上是一個河流水系的污染,它不僅意味著江河湖泊水庫的水體污染,也包括流域污染、河岸及附近水域地域污染、江河湖泊水庫的底泥污染等。流域污染不僅有工業、城市的點源污染,而且還包括更難治理的農業、鄉村的面源污染,而所有這些污染都意味著土地、土壤污染。流域土壤污染、河岸地域污染和水體底泥污染往往難以治理,甚至不可逆。對于那些已經深度污染的土地來說,即使停用化肥、殺蟲劑、除草劑和激素,在很長時間內,土壤毒素仍然會被農作物吸收,例如茶葉有可能20年內仍不達標。對于廣大流域來說,面源污染是長期持續并且停不下來的(如今非綠色生態的種植模式,靠激素抗生素維持的養殖業、漁業等難以大規模轉型),它會累積、加深土壤污染,惡化整個流域的水系環境。這里的嚴酷現實是,在“人口高位運行”(即我國人口在10 億至14 億之間運行)條件下,即使控制住工業、城市點源污染,但整個環境惡化也會持續加深。如果工業、城市的點源污染不能有效控制,那整個流域水系的水環境就會加速惡化。因此,在水污染治理方面,輕言“好轉”“改善”,風險很大,更不用說以“明顯改善”或“總體改善”為目標了。

這方面,有必要借鑒歷史,而這些歷史離我們很近。1994年,淮河流域大規模嚴重水污染第一次大爆發,震驚中外。淮河水污染事件引起決策層高度重視。兩年后,國務院批準《淮河流域水污染防治規劃及“九五”計劃》。當年,有關方面的注意力主要放在淮河流域點源污染,即大大小小的企業排污和城鎮集中排污,而忽視了污染物范圍更大的城鎮、農村和農業面源污染,同時大大高估了行政手段治污能力,嚴重低估了企業排污對于企業成本和利潤的巨大影響,因而大大低估了淮河流域水污染治理難度。因此,竟然輕率地提出“1997年實現全流域工業污染源達標排放,2000年實現淮河水體變清”的目標。

然而,花費巨資10年集中治污以后,淮河流域嚴重水污染依舊,2004年7月甚至又爆發一次更大規模的“特大污染事故”。據說,淮河里“有史以來最大”的污染團,“如同巨大的黑蘑菇,從上游奔騰而下,橫掃千里淮河,充斥河面的黑色污染水團全長133 公里,總量超過5億噸,一路浩浩蕩蕩殺奔洪澤湖”,最后注入近海,“洪澤湖上氨氮超過平時的60 倍,水質全為劣五類。”10年后再次爆發的這次“特大污染事故”實際上宣告了“淮河水體變清”目標的失敗。

鮮為人知的是,為了完成2000年“淮河變清”的目標,有關部門甚至提前修改水質標準(即頒布了GHZB1-1999 標準),例如,Ⅲ~Ⅴ類水的化學需氧量COD 指標分別比之前標準放寬33%、50%、60%,高錳酸鹽指標分別放寬33%、25%、50%。(參見圖2)

盡管如此,今天淮河流域水污染數據仍然很難看。畢竟,三四十年的嚴重污染已經讓那塊大地水系污染“定型”,土壤和水體底泥已經浸潤了太多污染物,沒有人口壓力指數大幅度減少,沒有真正的治本措施并長期堅持,淮河流域嚴重水污染不可能真正好轉。更何況,有些污染根本就是不可逆的,比如,深層地下水污染、土壤深度污染、重金屬污染等。

與“2000年實現淮河水體變清”目標相似的還有2001年實施的“渤海碧海行動計劃”。因為接納來自大陸的絕大部分污水及其污染物,我國近海,尤其是近岸海域,早已成為一個巨大的“污水桶”,而渤海的污染程度和面積一直高居四大海域之首。“渤海碧海行動計劃”的實施并沒有遏制住海域荒漠化趨勢,渤海最終淪為漁業資源幾近枯竭的荒漠化海域。

其實,早在2006年8月,國務院召集的渤海環境保護工作會議便坦承,渤海污染物入海總量居高不下,污染面積擴大,赤潮頻繁出現,重大污染事故時有發生。事實上宣布了“碧海行動計劃”的失敗,“以后沒人喊停,也沒人說繼續實施,這個計劃反正就是不了了之了”。

無須更多的筆墨,筆者已經將“水污染治理規劃”脫離現實的典型情形勾勒清晰。

前面已經談過,在現有污染強度下,依靠現有治污體制和機制,完全不可能取得立桿見影的治污效果。事實上,由于我們已經喪失了先污染后治理的歷史時機和必要條件(這主要包括人口、經濟和社會條件,其中,人口數量決定了環境的后備容量和環境治理的戰略縱深),因此目前最好的治污效果也只能做到減緩環境惡化速度。環境的“局部好轉、整體惡化”早已成為常態。

筆者《人口困局》一書對我國資源環境與人口的緊張關系進行了全面、系統、深入研究,其基本結論是:在人口高位運行條件下,我國的資源早已嚴重超載,環境污染觸目驚心且已經臨近觸發大范圍環境危機的邊緣(嚴重霧霾“突然”大面積爆發僅僅是開始);未來十年、十幾年,這種緊張關系的發展方向將決定中華民族的未來。本書對上述嚴峻形勢的演變有如下推測:如果不能在盡可能短的時期內緩解資源環境與人口的緊張關系,那我國資源和環境系統的崩潰就可能成為現實,而最終引發系統性崩潰的,很可能不是溫室效應,不是能源枯竭,不是嚴重霧霾,甚至也不是糧食短缺,而極有可能是嚴重水污染的全面失控。

筆者不希望上述情形真的在我們這片國土上發生,這就是筆者秉筆直書的本意。