江上西藏

文/周 一 編輯/羅婧奇

江上西藏

文/周 一 編輯/羅婧奇

一輛單車,追隨著雅魯藏布江水,從山南到林芝,八百公里塵與土,拜訪西藏最古老的寺廟和最古老的宮殿,感受西藏最神秘的圣湖和最桀驁的雪山,在拉加里觸摸被遺忘的王國,在布丹拉領教傳說中的天險……江上西藏,別樣的西藏。

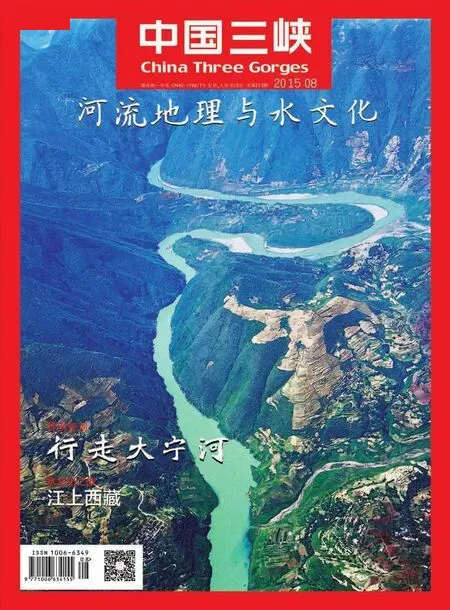

作者考察線路圖。 制圖/Yutianna Graphics

八月,國內大多數城市仍被酷暑煎熬著,拉薩卻漸有秋天的意味。雨季尚未結束,天空已經被沖刷得湛藍,將偷偷爬上白楊樹梢的淺黃色襯托得格外惹眼。望果節過后,降雨明顯減少了,在租住的公寓宅了兩個多月,我再也按捺不住想上路的心情,騎上車傍著拉薩河水、沿318國道直奔雅魯藏布江。大約60公里后,拉薩河在曲水縣城附近匯入雅魯藏布江,我則繼續前行至曲水大橋過江,來到雅魯藏布江南岸。接下來的十幾天,這條江便是旅行的主線。我順江而下、一路向東,經貢嘎、扎囊、澤當、桑日、曲松、加查、朗縣至米林,最終止步于雅魯藏布大峽谷入口處的派鎮。西藏旅游正炙手可熱,這條橫跨山南和林芝的路線卻相對冷清,曲松到朗縣一段更是游人寥寥,但這江上西藏別有精彩,它薈萃了千里雅江的半壁風光,也濃縮了雪域高原的半部歷史。

“超乎想象”的桑耶寺

通向山南地區首府澤當鎮的101省道蜿蜒于江畔,點綴著灌木叢的寬闊河床里一幅“大江東去浪淘盡”的景象,發源于杰馬央宗冰川,奔波了上千公里的雅魯藏布江正波瀾不驚地緩緩流淌著。公路邊的村莊和田野都平平淡淡,反倒是一水之隔的雅魯藏布江北岸連綿起伏的沙丘更引人矚目——在西藏,戈壁荒原比比皆是,沙漠地貌卻不常見,它們大多出現在雅魯藏布江沿岸,從上游馬泉河起就和這條西藏第一大江形影相隨。當金色的沙丘炫耀著它優美動人的曲線時,我離貢嘎縣城也不遠了。算起來,這天的行程即將過百,我卻絲毫都不覺得疲憊,反而有一種小鳥出籠的快意:飛不高,也飛不遠,但至少在飛。

到了山南,也就翻開了西藏史書最厚重的篇章,它記載著西藏歷史上的許多個“第一”。離開貢嘎縣城繼續東行,前往目的地桑耶寺,它是西藏第一座真正意義上的寺廟。公元8世紀中葉,吐蕃贊普赤松德贊繼承先王遺志弘揚佛法,從印度迎請了高僧寂護,又從烏杖那國迎請了密宗祖師蓮花生大士,使佛教從此在雪域扎下深根。公元779年,由寂護設計、蓮花生選址并主持建設的桑耶寺在雅魯藏布江北岸的海布日山下建成,赤松德贊隨即挑選了七名貴族子弟,由寂護親自剃度后在桑耶寺出家。這七位先行者對藏傳佛教的發展有著深遠影響,史稱“桑耶七覺士”,桑耶寺由此成為西藏第一座“佛法僧”三寶俱全的寺廟。因為,著名的大、小昭寺建成年代雖早于桑耶寺,但當時并沒有駐寺的僧人,還不能算作寺廟。

去桑耶寺需要坐渡船,不巧松嘎渡口當天的最后一班渡船剛剛開出,我只好在渡口的小旅館住一宿,等待明日。遠遠地眺望斜對岸的桑耶寺,傍晚的雅魯藏布江“秋水共長天一色”,渡船隨著蕩漾的水波輕輕搖擺著。千百年來,不計其數的僧侶和信徒從這里渡過雅魯藏布江朝拜桑耶寺,至今依然,只不過,古代的牛皮革囊換作舊時的木舟,又變成了現在的機動船,而船上的旅人不僅有來自藏區各地的朝圣者,還有來自五湖四海的觀光客。

到了渡江時刻。雅魯藏布江在此處酷似黃河中下游,江面開闊而水流和緩、水色渾濁,江風裹著泥沙味撲面而來,使我回想起少年時第一次乘船過黃河的情景。渡船在江上劃出一道弧線,足足花了半個多小時才抵達彼岸。碼頭距桑耶寺還有幾公里,幾輛“面的”正等著載客。到了桑耶寺已經快11點了,烏孜大殿前桑煙裊裊、法音繚繞,朝圣者紛紛以等身長頭頂禮,而在烏孜大殿上方,藍得發暗的天空中竟然掛著一輪大大的月亮,它被晌午的太陽奪走了光芒,像是畫在天上。用佛教徒的話來說,眼前這一幕該叫“殊勝”才對,或許也可以說,真有點“桑耶”呢。“桑耶”這兩個字朗朗上口,意指“超乎想象”,它最初的確是脫口而出的。相傳寺廟尚未建成時,赤松德贊問蓮花生:“您打算建一座怎樣的寺廟呢?”蓮花生在手心顯現寺廟的幻影,赤松德贊看了直呼:“桑耶!”

的確,藏區有成千上萬的寺廟,桑耶寺卻獨一無二,它真正做到了“一切工程合律藏,一切壁畫合經藏,一切雕塑合密咒”,整個寺廟按照佛經中的“大千世界”布局和設計,依照密宗的“曼陀羅”建造。烏孜大殿代表世界中心須彌山,大殿前后的太陽、月亮兩殿代表宇宙中的日月雙輪,大殿周圍的四大殿、八小殿分別代表四咸海中的四大部洲和八小洲,呈對角分布的紅、白、綠、黑四座塔則代表四大天王,這些建筑都被一堵圓形的圍墻所環繞,象征著世界邊緣的鐵圍山。主體建筑烏孜大殿顯得格外與眾不同,底層為藏式結構,中層為漢式結構,頂層則是濃郁的印度風格,桑耶寺因此又有“三樣寺”之稱。

雅礱河畔的雍布拉康

回到松嘎渡口時,天色已經不早了,勉強夠在天黑前趕到35公里外的澤當。進入不失繁華的澤當城區時正值華燈初上,一條小河穿城而過,河畔的燈火格外璀璨,直到第二天早上我才意識到,這條更像是水渠的小河就是大名鼎鼎的雅礱河。在雅魯藏布江的眾多支流中,全長僅68公里的雅礱河毫不起眼,但追溯歷史會讓人覺得,雅魯藏布江千里迢迢、風塵仆仆而來,就是為了擁抱雅礱河。

雅魯藏布江古藏文稱“央卻布藏布”,意為“從上部高坡流下來的水”,其曲水以下河段因古時為雅礱部落領地而稱“雅礱臧布”,而“礱”在曲水等地讀作“魯”,“雅魯藏布”由此而來,久而久之,西藏境內的河段都統稱為“雅魯藏布”了。這要歸結于雅礱河在西藏歷史上的特殊地位:公元前4世紀,西藏文明在雅礱河谷拉開了序幕;公元前2世紀出現了西藏歷史上的第一代贊普;公元7世紀,第三十二代贊普、西藏歷史上最偉大的領袖松贊干布率領雅礱部落統一西藏各部,建立吐蕃王朝并遷都拉薩,雅礱河因此被視為藏民族的發祥地,河源雅拉香波大雪山也被奉為神山,在藏區聲望僅次于“萬山之神”岡仁波齊。

出澤當城,沿著雅礱河逆流而上,過了與大昭寺同時代的昌珠寺,距離西藏第一座建筑雍布拉康也就不遠了。西藏的大部分地區,亦即人們慣常印象中的西藏,不是“風吹草低見牛羊”就是“千里冰封萬里雪飄”,海拔較低、氣候溫暖的雅礱河谷卻阡陌縱橫、沃野連綿,自古就有“西藏糧倉”的美譽。八月下旬正值秋收時節,空氣里都是青稞熟透了的味道,田間地頭到處是忙碌的身影,馬車、卡車和手扶拖拉機來來去去,在藏區難得一見的聯合收割機也此起彼伏地轟鳴著。雅礱河在熱火朝天的田野里靜靜地流淌。望著河水,遙想當年,西藏第一批農夫在這里開墾了第一塊農田、撒下第一把青稞種子,不禁感嘆這塊土地的厚重,耕作了2000多年仍豐饒如故。它是上天賜予西藏的禮物。

史書記載“村莊莫早于雅礱索卡,國王莫早于聶赤贊普,宮殿莫早于雍布拉康,經書莫早于邦公恰加”,時至今日,雍布拉康不僅代表著雅礱河畔曾經的輝煌,也象征著西藏古老的文明。親眼所見的雍布拉康遠不及想象中的高大,比起氣勢恢宏的布達拉宮來說簡直就是積木玩具,但它雄踞扎西次日山頂,俯視著雅礱河谷,昔日的王者之尊仍依稀可見。雅礱部落在形似鹿腿的險峻石山上建造宮殿并取名“雍布拉康”,“雍布”意為“母鹿的后腿”,而“拉康”意為“神殿”。此后的數百年里,雍布拉康一直是歷代贊普居住的宮殿,松贊干布遷都拉薩后仍將其作為夏宮。后來,雍布拉康被改作格魯派寺院,在原有的碉樓式建筑上加修了四角攢尖式金頂。現存的雍布拉康是于上世紀80年代初照原樣修復的,看上去既像城堡又像廟宇,從側面看還有點像海島上的燈塔,它屹立于塵世的汪洋,任潮起潮落,春去春來。

被遺忘的王國

順江東行,快到桑日縣城時,連接山南地區首府澤當鎮和林芝地區首府八一鎮的306省道突然撇開雅魯藏布江折向南行。我繞行曲松到加查,去看拉加里,一個有著800年歷史,卻幾乎被遺忘的古老王國的遺址。經松贊干布、赤松德贊和赤祖德贊“祖孫三法王”前赴后繼的不懈努力,藏傳佛教登上前弘期的頂峰。但吐蕃王朝覆滅后,王室分崩離析,其中一支西遷阿里,在象泉河畔建立赫赫有名的古格王國。到了12世紀,以埃尊贊布為首的一支吐蕃嫡系從阿里返回,在曲松建立了史稱“雅隆覺臥”的拉加里王國,從薩迦王朝、帕竹王朝到后來的噶廈政府都對這個偏安一隅的地方政權予以寬容和默許,拉加里王國因此一直延續到1950年代。

相傳拉加里之所以“落戶”曲松,是因為當地的自然環境頗似古格,令人倍感親切。到了曲松,就知道這種說法完全有理:曲松河谷儼然是縮小了的象泉河谷,拉加里遺址也和古格遺址一樣位于高臺上,四周都是土林,只不過這里的土林無論規模還是發育程度都和聞名遐邇的扎達土林相去甚遠。遠遠望去,高高在上的拉加里遺址挺壯觀,黑壓壓的一大片建筑物使人不禁浮想聯翩,漫步其中卻不免有點失望:到處是相差無幾的殘破的廢墟,環繞著臺地東頭的拉加里王宮和西頭的拉加日寺,正在修繕的王宮“甘丹拉孜”搭滿了腳手架,唯一鮮活的拉加日寺也是冷廟孤僧形影相吊。看起來,這個歷史悠久的王國留下的印記并不多,事實上也大抵如此。知名考古學者、四川大學教授李永憲對拉加里遺址做過深入考察和研究,他評價說:“拉加里最大的特點其實就是沒有特點,雖然和古格淵源很深,但并沒有像古格那樣創造出獨特的文化。”

黃昏時分,烏云從西北方向乘風而來,滾滾雷聲由遠而近,我不慌不忙地離開拉加里遺址,到高臺下的縣城找地方住。出乎意料的是,城里僅有的兩家招待所都客房爆滿,“熱烈祝賀全縣畜牧工作會議勝利召開”的橫幅在空曠的街頭迎風招展。匆忙吃了晚飯,我騎著車,頂著紛飛的雨絲直奔拉加里遺址對面的高臺——印象中,那上面散落著幾塊平坦的草地,應該是不錯的營地。剛扎好帳篷,雨瞬間下大了。一片漆黑的雨夜,不遠處的拉加里遺址化作一大團模糊的黑影,它是如此沉默,如此沉重,仿佛800年的往事此刻全都壓在心頭。

左:澤當城郊的雅魯藏布江。 攝影/周一右:拉加里遺址。 攝影/周一

天險莫過布丹拉

離開曲松前往加查,途中有83公里,需翻越海拔4910米的布丹拉山。事實證明,我對糟糕的路況估計嚴重不足,306省道在曲松城外的下江鄉由柏油路變為砂石路,一路爬坡至布丹拉山下又變成松垮的土路,與其說是路,不如說是擰在一起的車轍,拐來拐去呈S形爬上布丹拉山。

山口斜陽殘照,冷風如刀,飛揚的經幡獵獵作響,幾個開車路過的藏族人高呼著“拉加啰”將手中的風馬拋向天空。天空中堆著厚厚的烏云,大自然揮動著“光影魔術手”,將穿過云層的光柱和迅疾的閃電編織在一起。再次就地扎營休息,但天黑以后,雨并沒有如期而至,風也漸漸停了,布丹拉山口靜得出奇。這是怎么回事,方才黑云壓頂的景象難道是海市蜃樓?到了深夜,我正要迷迷糊糊地睡去,山口突然狂風大作,沉悶而密集的雨點緊跟著落下,仔細聽,并不是雨,而是個頭不小的冰雹!

一覺醒來艷陽高照,布丹拉山口霧氣彌漫,我踩著厚厚的冰雹爬到高處。四面八方都是涌動著的云海,腳下的山谷和遠近的山巒被遮得嚴嚴實實,唯有正北方向,一座雪山的峰頂蓬萊仙山般聳立在云海深處,那就是“雪山之父”沃德貢杰。太陽漸漸升起,云海也漸漸散開,這才看清,山頂都是白盔白甲,山谷里卻格外蒼翠。

透過繚繞的云霧,似乎瞅見山口下方有條波光粼粼的水溝,定睛細看,竟是填滿了泥漿的公路,盤旋于遍布碎石、顯然是滑坡帶的陡坡上。我不由得倒吸一口涼氣,驀然想起曾和一個常跟旅行社合作、跑遍了西藏山山水水的藏族司機聊天,他說:“西藏爛路多、險路多,而布丹拉的路是最爛、最險的。”“那地方平時還行,一旦下雨、下雪就不得了,連我們藏族的司機都怕呢!”

的確,翻越布丹拉山的路坡陡、彎急、路況奇差,走過一遭就再難忘記。下山途中,我小心翼翼地連推帶騎,費盡九牛二虎之力才通過山口下方三四公里的爛泥路,狼狽不堪地上了砂石路,總算長出了一口氣,興沖沖地騎車下山,很快就在過一道急彎時險些因剎車晚了半拍而摔下去,當即驚出了一身冷汗,因睡眠不足而昏昏沉沉的腦袋也猛然醒了。

上:神湖拉姆拉措。 攝影/周一下:曲松河谷。 攝影/周一

下山后徑直北上,出了山谷,又回到了雅魯藏布江畔,它在穿過桑日和加查交界處的達古峽谷后驟然緊縮,和幾天前所見截然不同。順江而下7公里進入加查縣城,加查既不是交通要津,也不是旅游勝地,卻是藏南最重要的蟲草產地,產量雖遠不及藏北的那曲,但個大又飽滿,屬蟲草中難得的上品,每年初夏鮮草上市,各路客商會像潮水般涌入這座濱江小城。加查街頭細水長流的朝圣者和旅行者則是沖著另一個目標而來,它遠比“冬蟲夏草”更神秘、更神奇,那就是神湖拉姆拉措。

神湖拉姆拉措

多年以前,我第一次聽說拉姆拉措時,幾乎不敢相信自己的耳朵:拉姆拉措是一面神鏡,能夠照出人的前世甚至來生。如果此事當真,幾可證明佛教所說的輪回是存在的,可原理又是什么呢?傳說,形如頭蓋骨的拉姆拉措為女護法神班丹拉姆的顱骨所化,也是她的“魂湖”,在藏傳佛教高階活佛轉世體系中占有舉足輕重的地位,歷代達賴、班禪和呼圖克圖轉世靈童的尋訪,都要到拉姆拉措觀湖以尋求啟示,湖中顯現的幻影將成為確認靈童的重要依據;普通人朝拜拉姆拉措,也可能得到關于前世或來生的啟示。簡直不可思議!我當時就決定要親眼看看,或遲或早。

現在,我來了。出了加查縣城,一路向北,過雅魯藏布江,翻過江邊光禿禿的山包來到色布龍曲旁,高原牧歌就一路相伴,清澈的小河邊綠草如茵,成群的牛馬悠閑地踱步,肥嘟嘟的旱獺鉆進鉆出。太陽火辣辣地,清新的空氣里卻漸生寒意,過了崔久鄉,一路緩上的簡易公路急轉直上,路面也變得坑坑洼洼。

最后幾公里實在騎不動,只能下車推行,停停走走地往前挪。一群野生巖羊在路邊的山溝里吃草,一點都不怕人,等我靠近了才若無其事地趟過溪水轉移到山坡上。一輛系著哈達的大卡車拖著桑煙從對面咣里咣當地駛來,擠在車廂里的藏族人都歡快極了,他們有說有笑或唱著歌,見到我,把“扎西德勒”、“你好”、“加油”和“辛苦嘍”一股腦全拋了過來。與拉姆拉措一山之隔的停車場,偌大的空地上只有一輛三菱越野車,一家藏族人正圍坐在一旁野餐,一個少年送來一瓶礦泉水和幾塊傳統油炸食品“卡賽”。很顯然,他們已經朝拜過神湖,很快也要下山去了。

穿過山坡上密密麻麻的瑪尼堆,爬上同樣遍布瑪尼堆,并且掛滿了經幡的山頂,終于見到了傳說中的拉姆拉措,它靜靜地躺在橢圓形山谷的底部,好似被群山捧在巨大手掌心的一面小鏡子。我坐下來迫不及待地盯著湖面看,然而十幾分鐘過去了,拉姆拉措無動于衷、平靜如初。是不是需要類似“芝麻開門”的咒語呢?我心里嘀咕,向山脊的最高處爬去。站得高看得遠,只見拉姆拉措被雪山層層包圍著,白雪皚皚的山頭望也望不到頭,怪不得一路上頭頂烈日,卻總感覺像哪里開著空調。這時,湖水突然有了動靜,泛起波瀾的湖面好像真的顯出了幻影,我屏住呼吸、目不轉睛地看著,一朵云、兩朵云……原來是天上云朵的倒影,它們正引領著一大片烏云遮天蔽日而來。又要下雨了!沒準又是冰雹!我依俗在山頂上壘了一座瑪尼堆,又看了看拉姆拉措,轉身匆匆下山去。雖說本也不信什么幻境預言,卻還是有點悵然若失之感:人是孤獨的,如同無邊深海里裝著小紙條的漂流瓶而已,誰不渴望遇見完全能讀懂的人,也就是另一個自己呢?如果他存在的話。

天空之城南迦巴瓦

到了朗縣,也就從山南地區進入了林芝地區。往“西藏江南”米林方向走,氣候越來越濕潤,植被也越來越茂密,一直追隨著雅魯藏布江的沙丘仍時隱時現,有時山頂蓋著冰雪,半山腰圍著森林,山腳下卻鋪著沙丘,“三級跳”的奇特風光讓人嘆為觀止。

作為雅魯藏布江中游和下游的分界點,派鎮似乎天生既是終點,又是起點,它是公路的終點,也仿佛是人間繁華的終點,又是徒步墨脫的起點和雅魯藏布大峽谷的起點。行至尼洋河與雅魯藏布江交匯處,目光越過沙洲點點的江面,仔細地打量對岸云霧繚繞的苯日山。古稱“工布”的林芝地區曾盛行西藏原始的苯教,相傳佛苯相爭時,蓮花生大士在這里與苯教高僧阿窮杰博斗法而不分勝負,苯日山因此幸存下來。

中午過后,斷斷續續地下起了蒙蒙細雨,濕漉漉的空氣里飄蕩著泥土的芬芳和草木的清香,沿途的藏族、門巴族和珞巴族村莊都是小橋流水、木樓人家,到處撒歡的藏香豬惹來陣陣雞鳴狗吠,若非不時出現在公路邊的經幡和瑪尼堆,一切都恍如南方的鄉村,而自己不過是在郊游罷了。幾乎是不知不覺就到了派鎮,總共兩條街的彈丸小鎮上,載著旅行團的大巴進進出出,三五成群的驢友來來往往。我走進商店買水,正好撞見一位腰間別著砍刀的門巴族漢子,買了一條煙、兩瓶酒,又向店主要了一張舊報紙,將藤簍里一坨毛茸茸的東西小心地包起來。漢子走后,店主告訴我,那東西是麝香,而那位漢子是獵人,家在50公里外大峽谷里的加拉村——這里也有大峽谷的氣息。

派鎮的夜并不寧靜,朗瑪廳的舞曲在窗外回響,幾個打算走墨脫的驢友在隔壁神侃。我用手機上網查了天氣預報,心頭猛然一沉:林芝地區未來幾天都將陰有小雨。這意味著,就算我在這兒耗上幾天也肯定見不到南迦巴瓦了。無論將“南迦巴瓦”解釋為“雷電如火燃燒”還是“直刺天空的長矛”,這座海拔7782米的東喜馬拉雅山最高峰都代表了桀驁不馴,還意味著難得一見,大晴天也絕少露出真面目,何況陰雨天呢。

南迦巴瓦峰。 攝影/顏閩航/CFP

第二天并沒有下雨,但天空陰沉沉地,將南迦巴瓦整個兒裹在云里。我心有不甘地向雪山腳下騎去,在直白村村口目送雅魯藏布江遠去。它將圍繞南迦巴瓦兜一個馬蹄形的大圈,在墨脫境內折向南流,流出國境后改名布拉馬普特拉河,在孟加拉國與恒河匯合,最后注入印度洋。它真是一條了不起的“天河”,以天下之至柔馳騁天下之至堅,源于冰雪,始于荒野,卻哺育了西藏最富庶的農區,孕育了西藏最古老的文明。它在西藏的最后一段旅程仍跌宕起伏,在崇山峻嶺間切割出世界上最深、最長、很可能也最狂野的雅魯藏布大峽谷。這些年,隨著原住民的不斷遷出,大峽谷事實上更原始、更與世隔絕了。我出神地望著江水,江水翻滾著,低聲咆哮著遁入青山夾峙的峽谷。

起風了,我騎車返程。在一段陡坡前下車推行,下意識地回頭望了一眼,但見風起云涌的天空中,南迦巴瓦圓錐形的主峰傲立于云端,或者說,一座銀灰色的城堡在云中穿行。它并不是聳峙在高處,而是懸浮在陰云密布的高空,轉眼間消失得無影無蹤。看來,這就是我的南迦巴瓦了,全然不似他人攝影作品中雄赳赳、氣昂昂、披著金光的南迦巴瓦,但這就是我的南迦巴瓦,一座稍縱即逝的天空之城。江上西藏之旅帶著滿足和些許遺憾,但在天空之城消失的那刻,下游的雅魯藏布大峽谷已在對我不停召喚,心頭總覺得熱熱的。