重慶市工業拆遷場地環境風險評估經驗及存在的問題

高先萍(重慶市固體廢物管理服務中心,重慶 401121)

0 引言

隨著重慶城市化進程的加快以及“退二進三”、“出城進園”舊城改造政策的實施,城市擴容、功能區規劃和布局調整,諸多化工廠、農藥廠、鋼鐵廠、金屬冶煉、電鍍和機械加工廠等遷出主城區。在中心城區土地資源短缺的背景下,工業企業污染場地的開發再利用,已成為城市土地可持續利用的重要手段。若這些污染場地不經充分調查及處置就變更為商業用地或者住宅用地,勢必存在著較大的環境安全隱患。重慶市自2006年起啟動了城區土壤環境管理工作,將搬遷企業原址場地污染防治作為構建“宜居重慶、健康重慶”的重要部分,將工作任務納入“綠地行動”,切實保證城市新增城市建設用地環境安全,實現“凈土”流轉與開發。

1 重慶工業場地污染特征及修復現狀

1.1 項目背景

自2002年開始,重慶市政府共下達了6批企業搬遷計劃,共計搬遷企業205戶。為切實解決重慶市工業企業原址的污染問題,摸清家底,降低工業原址場地再利用過程中對人體健康的風險,重慶市自2007年開始累計投入財政專項資金1700余萬元,對140家企業原址場地進行了環境風險定性評估工作,另有55家企業自行出資評估,共計對195家搬遷工業企業原址場地進行了摸底調查,基本掌握了上述企業原址場地的土地污染狀況。

重慶市已開展的場地環境風險評估統計結果顯示,195家搬遷企業中場地未受到污染或是基本未受污染企業有125戶,另有70戶企業受到不同程度的污染,污染比例占到了評估企業總數的35.90%。污染類型以重金屬,有機物混合污染為主,占到污染場地的50%,另外單純重金屬污染所占比例為39.7%,單純有機物污染為10.3%。

1.2 污染特征

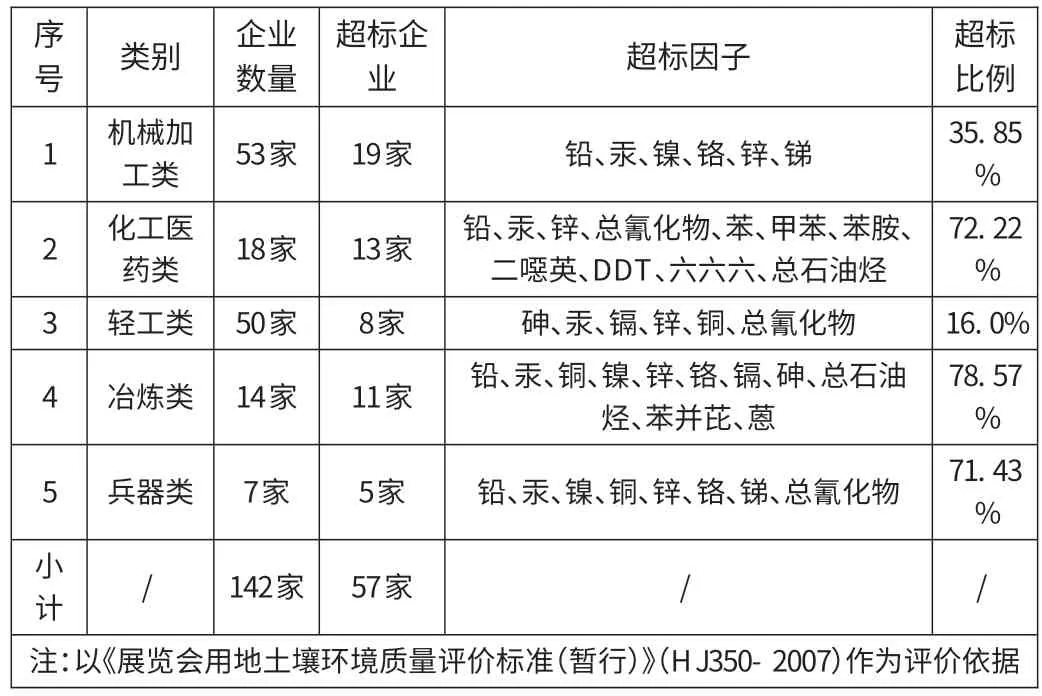

通過對重慶市2008年1月至2011年6月期間對142家搬遷企業原址土壤環境風險評估結果進行統計,其中機械加工類企業53家,化工醫藥類企業18家,輕工類企業50家,冶煉類14家、兵器類企業7家。

以《展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行)》(HJ350-2007)作為評價依據,根據場地規劃性質的不同,采用該標準中的A級標準或B級標準作為篩選標準,超過篩選值就強制進入詳細調查階段,確定土壤污染范圍與需修復的土壤方量。調查范圍內各類別企業超標狀況及主要超標因子如下表1所示:

表1 調查范圍內各類別企業超標狀況

對調查范圍內各類別企業場地污染情況進行系統分析,有以下三個特點:

1.2.1 冶煉類、醫藥化工類和兵器類企業需要重點關注

兵器類企業生產過程中存在電鍍、表面處理、噴涂等可能對環境造成嚴重污染的生產工序,調查范圍內的7家兵器類企業中5家企業需要進入污染范圍確認工作,涉及的污染因子包括鉛、汞、鎳、鉻、鋅、銻等。冶煉類企業由于存在煉焦、燒結等重污染生產工序,調查范圍內14家冶煉企業11家場地土壤受到了污染;污染類型表現為重金屬與有機物復合污染。歷史上醫藥化工類企業其生產方式較為粗放,產生的廢氣、廢水和廢渣并未得到有效的治理,且大多化工企業產生危險廢物,防護不當容易造成場地土壤污染,調查結果顯示68.42%的化工醫藥類企業原址場地多為有機物污染或有機物、重金屬復合污染。

1.2.2 輕工行業、機械加工行業土壤質量狀況良好

不包括電鍍工序的輕工行業、機械加工行業生產工藝簡單,對廠區土壤環境影響較小,在已進行的103家輕工行業、機械加工行業原址土壤風險評估中,76家企業場地土壤樣品監測結果均基本滿足《展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行)》(HJ350-2007)A級標準要求,場地可直接進行開發利用。出現超標的場地多涉及電鍍工序,電鍍廢水及電鍍污泥的不規范處置極易造成場地土壤污染;污染因子包括鉛、汞、鎳、鉻、鋅等。

1.2.3 對歷史沿革復雜的企業要進行詳細調查

部分企業由于歷史沿革復雜,歷史上曾涉及電鍍工序或場地內進行過危險廢物的暫存等,對此類場地上曾進行的生產情況必須進行詳細調查,不能依據現階段生產方式制定監測計劃。另外,部分企業搬遷時缺乏環保意識及有效管理,對原場地內危險廢物未進行清理、或者對生產廢水亂排亂放,生產藥劑隨意灑落等容易對場地土壤造成污染;對拆遷后的場地進行風險評估需制定全面穩妥的評估計劃。

2 重慶市污染場地風險評估及修復存在的問題

土壤污染的隱蔽性、累積性、決定了土壤污染治理成本高、周期長、難度大,在過去的5年內,北京、上海、杭州、寧波、重慶、南京、沈陽、廣州、蘭州等地方政府陸續開展了土壤修復技術研究與場地修復工程應用案例工作,發展了焚燒、填埋、固化/穩定化、熱吸附、生物降解等修復工程技術,為更多更復雜污染場地的修復和管理提供了技術支撐和借鑒經驗[1]。目前重慶市在污染場地風險評估及修復方面存在的問題主要包括:

2.1 何時介入場地風險評估

由于企業搬遷后場地難以監管,容易受到人為擾動的影響,增加取樣監測的難度與評估結論的不確定性。目前重慶市要求在搬遷企業停產前進行場地風險評估,評估之后企業還要繼續生產一段時間,這期間可能因生產或惡意偷排導致污染繼續擴大或新增場地污染問題,可能導致原本清潔的場地受到污染;如何建立針對這類企業的場地環境管理的工作方法是當前迫切需要解決的問題之一。

2.2 如何制定污染場地篩選標準

土壤篩選值作為判斷是否啟動潛在污染場地生態與健康風險評估或確定修復目標的參考值,已頒布的HJ25.1-2014和HJ25.3-2014未明確篩選值的選取問題。目前,重慶市采用《展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行)》(HJ350-2007)作為土壤篩選值,該標準是根據美國和荷蘭等相關標準取其低值制定的,過于保守的篩選值將使過多場地進入下一步的調查工作,導致調查成本的不必要增加。重慶已開展了十余年的場地評估,工作基礎較好,應該展開本地土壤理化性質等參數的研究,以確定本地區的污染場地風險評估啟動值[1、4]。

2.3 修復技術單一

目前重慶市對污染場地修復技術比較單一,而且場地修復技術的選擇主要是以客戶需求為導向,偏向于短期快速、修復成本低的修復方式,如焚燒、固化/穩定化后填埋等物理化學修復方法。杭州已率先開展采用熱脫附處置、填埋場覆土、氣相抽提、化學氧化、強化生物技術等在污染場地的實際應用,植物修復技術正逐漸走向商業化、電動修復技術已處于中試規模試驗,化學穩定技術處理重金屬污染土壤已取得突破性進展[1-3];目前迫切需要解決的問題是如何對已有的研究成果進行篩選、提煉、優化后應用于污染場地的實際修復。因此,積極開展技術篩選,探索符合重慶市污染場地特征的修復技術,加快科研成果到實際場地修復工程的應用轉化成為了重中之重。

2.4 缺乏適合本土化的參數

目前導則給出的風險評估方法導致VOCs和個別重金屬風險評估過于保守,會直接導致修復范圍的擴大及修復成本的增加,缺乏適合本土化的參數成為實際風險評估中的一大障礙。開展本土化參數的研究,并結合地方經濟發展水平以確定適合的修復目標值,使風險評估更加科學、客觀[5]。

3 結語

面對日益增多且復雜的工業搬遷場地,如何對其實施有效的環境管理和安全合理開發是一項繁雜且艱巨的工作任務。和發達國家相比,我國在污染區土壤修復治理技術及場地管理體系建立方面還存在相當大的差距,如何在借鑒國外成功經驗的基礎上形成合適的、有效的技術及管理體系。加快科研成果到工程應用的轉化,扶持污染場地修復環保產業發展,為中國污染場地的環境管理和可持續利用提供技術和管理支撐。

[1]Acar,Y.B.and Alshawabkeh,A.N,.Principles of Electro?kinetic Remediation[J].Environ Sci Technl,1993(2)7,2638-2647.

[2]薛生國,陳英旭,等.中國首次發現的錳超累積植物—商陸[J].生態學報,2003,23(5):935-937.

[3]宋靜,鐘繼承,等.EDTA與EDDS螯合誘導印度薺菜吸取修復重金屬復合污染突然研究[J].土壤,2006,38(5):619-625.

[4]廖曉勇,崇忠義,等.城市工業污染場地:中國環境修復領域的新課題[J].環境科學,2011,32(3):788-792.

[5]姜林,鐘茂生,張麗娜,等.基于風險的中國污染場地管理體系研究[J].環境污染與防治,2014,36(8):5-9.