中國扶貧開發的意義與當前的形勢

冉健橋

“文化大革命”結束的時候,我國的國民經濟處在崩潰的邊緣,按照當時國際上通行的每人每天收入1美元以下為貧困人口的標準,我國的老百姓尤其是農民大多數都屬于貧困人口,國家沒有條件來組織大規模的扶貧開發。

中國扶貧之路

到1978年的時候,據統計全國連基本溫飽都沒解決的絕對貧困人口有2.5億。自1980年代我國進入改革開放以后,國家經濟社會快速發展,到80年代中期,黨中央、國務院決定在全國開展有計劃、有組織、大規模的扶貧開發,從中央到地方設立了政府扶貧開發工作機構,確定了貧困人口的標準,明確了592個縣為國家貧困縣,中央財政每年安排專項資金用于扶貧開發,正式吹響了中國扶貧開發的進軍號。

中國的扶貧開發起點很低,1986年第一次確定的絕對貧困人口標準僅為人均純收入206元,按此標準計算,當時全國有絕對貧困人口1.25億。隨著經濟的高速發展,我國曾經想在新世紀到來之前消除貧困,并向世界宣布不把貧困人口帶入21世紀。因此1994年國務院頒布了《國家八七扶貧攻堅計劃》,決定用7年時間讓當時的8000萬貧困人口脫貧,由此發起了中國扶貧開發第一次攻堅戰。在“八七扶貧攻堅”期間,除中央財政不斷加大扶貧投入外,還廣泛組織黨政機關和動員社會各界參與扶貧開發,如把中央國家機關272個單位組織起來,長期定點幫扶國家貧困縣;把東部發達地區全部組織起來,長期結對幫扶西部貧困地區。《國家八七扶貧攻堅計劃》的實施,雖然沒有徹底解決全國絕對貧困人口脫貧的問題,但給新世紀的扶貧開發打下了堅實的基礎。

進入新世紀之后,中央直面我國農村仍然存在的突出貧困問題,從實際出發部署全國的扶貧開發工作。2001年國務院頒發了《中國農村扶貧開發綱要(2001-2010年)》,對扶貧開發不但沒有放松,而是在不斷發展變化的新形勢下進一步加強。2011年,國務院又頒發了第二個中國農村扶貧開發十年《綱要》,重新定義了中國扶貧開發的理念,重新調整了扶貧開發的戰略,重新制訂了扶貧開發的政策措施。

簡要地概括來說,中國從上世紀80年代中期啟動了有計劃、有組織、大規模的扶貧開發,主要任務是解決貧困人口的基本溫飽問題。到2011年國家出臺新的扶貧開發《綱要》之時,貧困人口的標準已提高到人均純收入2300元,此時還有貧困人口1.28億,但不再是基本溫飽問題都沒解決的絕對貧困人口,而是已經解決了溫飽但處于相對貧困狀態的低收入人口,扶貧開發的主要任務已經由解決絕對貧困人口的溫飽轉變到鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態環境、縮小發展差距。

說到我國扶貧開發的總方針,概括起來就是:政府主導,社會參與,以人為本,自力更生,開發扶貧。

政府主導,就是整個扶貧開發工作由政府安排部署和組織開展,政府設立專門的扶貧工作機構具體來抓,主要由政府安排專項財政扶貧資金來實施扶貧項目,并實行省負總責、縣抓落實、黨政一把手為第一責任人的責任制。

社會參與,就是廣泛動員和組織社會各界參與扶貧,主要形式有中央國家機關對國家貧困縣的定點扶貧、東部各省區市對西部地區的東西扶貧協作、地方各級組織的機關對貧困縣鄉村的定點扶貧、各級扶貧社團組織的扶貧、其余社會各界的扶貧、世界銀行等國際組織在我國開展的扶貧合作。

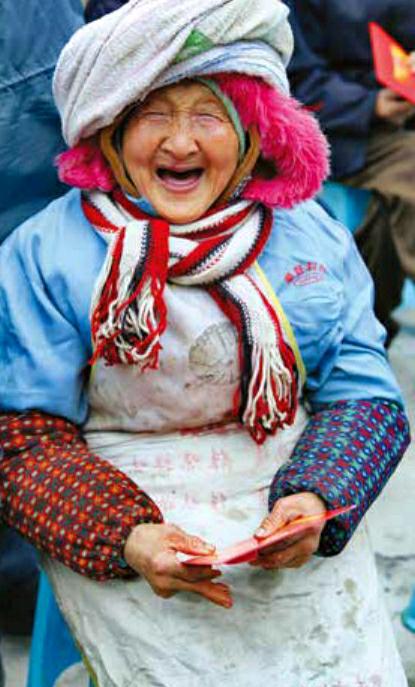

以人為本和自力更生,就是特別重視貧困群眾的生存權和發展權,把他們擺在平等和尊重的位置,以服務的態度對他們給予關心、幫助和扶持。并堅持以群眾為主體,激發、調動和依靠他們自力更生、艱苦奮斗脫貧致富。

開發扶貧,就是開發式扶貧,這是扶貧開發與救濟的區別。就是對貧困地區和有一定勞動能力的貧困人口,開發當地資源,增強自我積累、自我發展的能力,主要依靠自身力量脫貧致富。

從2011年第二個中國扶貧開發《綱要》出臺起,我國的扶貧開發又進入了一個新的階段。中央對新階段扶貧開發的主要政策措施是:提高扶貧標準、增加扶貧投入、以連片特困地區為主戰場。

提高扶貧標準,就是把貧困人口的標準從2009年的人均純收入1196元提高到2300元。

增加扶貧投入,就是大幅度增加財政專項扶貧資金。2014年,中央財政專項扶貧資金就從2010年的222.68億增加到433億。

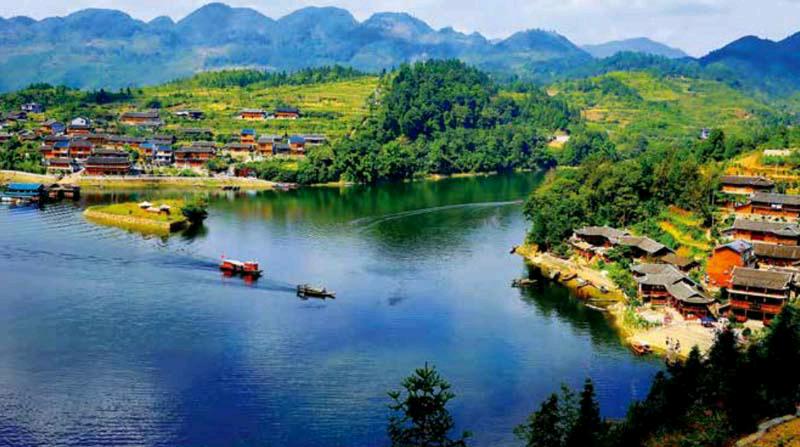

以連片特困地區為主戰場,就是國家將11個集中連片特殊困難地區和已明確實施特殊政策的西藏、四川藏區、新疆南疆三地州,作為扶貧攻堅主戰場。

《綱要》提出的扶貧開發總目標是“兩不愁、三保障”,即實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

中國扶貧的意義

自改革開放以來,我國的扶貧開發取得了舉世公認的成就,按照世界銀行統計,我國已減少6.6億貧困人口,國際社會公認這是人類減貧史上的“中國奇跡”。這一成就的取得,具有極其重大的意義。

(一)經濟意義

1、扶貧開發促進了欠發達地區的發展,在一定程度上緩解了區域發展的嚴重不平衡性。

2、扶貧開發加快了貧困地區群眾增加收入的步伐,為縮小我國居民收入差距發揮了重要作用。

3、扶貧開發促進了內需的增長,為減弱金融危機的沖擊和促進經濟發展方式的轉變發揮了積極的作用。

4、扶貧開發為確保全面實現小康發揮了重要作用。

因此,為了進一步促進區域協調發展、加快縮小收入差距、有力推動內需增長、如期實現全面小康,必須進一步加大扶貧開發的力度。

(二)政治意義

1、大力抓好扶貧開發,是共產黨根本宗旨的具體體現。

2、大力抓好扶貧開發,是社會主義本質特征的具體體現。

3、大力抓好扶貧開發,是社會主義優越性的具體體現。

自改革開放以來,我們黨的領導人都把扶貧開發、消除貧困作為重大的政治問題來強調。

鄧小平:“貧窮不是社會主義,社會主義要消滅貧窮。”

江澤民:“加快貧困地區的發展,不僅是一個重大的經濟問題,而且是一個重大的政治問題,就是因為它直接關系國家的安定團結和長治久安。”

胡錦濤:“消除貧困、改善民生、實現共同富裕,是社會主義的本質要求。”

習近平:“如果貧困地區長期貧困,面貌長期得不到改變,群眾生活長期得不到明顯提高,那就沒有體現我國社會主義制度的優越性,那也不是社會主義。”

扶貧開發是最大的民生工程、最大的民心工程、最大的德政工程,從一定意義來說,扶貧開發的政治意義大于經濟意義。正是因為黨和政府一直堅持大力抓好扶貧開發,密切了人民群眾與黨和政府的聯系,使貧困地區群眾成為黨和政府最堅定的擁護者和稱頌者。

(三)社會意義

1、扶貧開發促進了社會公平。

2、扶貧開發促進了社會和諧。

3、扶貧開發促進了社會穩定。

一個時期以來,社會最大的不公體現在收入分配的不公,貧困地區群眾享受到的改革成果相對較少,是扶貧開發在一定程度上緩解了這種不公平。扶貧開發廣泛地把社會各界組織起來參與,不僅密切了黨群、干群的關系,而且在較大范圍融洽了社群關系。隨著經濟發展向中等收入邁進,各種社會矛盾日益凸顯,扶貧開發在維護貧困地區的社會穩定上發揮了重要作用。

(四)國際意義

1、中國的扶貧開發為全球減貧事業做出了重大貢獻。

2、中國的扶貧成就成為舉世公認、最有說服力的“中國道路”的實證。

3、中國的扶貧開發為我國樹立良好的國際形象、提升國家影響力發揮了重要作用。

進入新世紀以來,中國的扶貧開發完成了全球減貧任務的80%以上,并為世界的減貧事業提供了寶貴的經驗。這種成就、經驗和影響力是毋庸置疑和無可辯駁的。

當前扶貧開發面臨的形勢

(一)任務十分艱巨

可簡單概括為:人口眾、范圍廣、程度深、要求高、時間緊、難度大。

(二)困難問題不少

1、扶貧資金投入不足。

2、扶貧項目效益欠佳。

3、扶貧事業的社會參與度不夠。

4、貧困地區群眾自主性發揮不夠,自力更生精神有所減弱。

(三)局面非常可喜

1、黨中央國務院、市委市政府和貧困地區各級黨委政府極端重視,抓扶貧開發的力度前所未有。

2、長期卓有成效的扶貧開發工作,為扶貧攻堅打下了堅實的基礎,提供了豐富的經驗。

3、國家經濟的快速發展,為扶貧攻堅提供了充分的物質條件。

4、社會各界對扶貧開發的關注度越來越高,企業、社團、個人支持參與扶貧開發方式越來越多,力度越來越大。

最后的攻堅戰

根據實現“中國夢”的“兩個一百年”奮斗目標,我國將在中國共產黨成立100周年時全面建成小康社會。這個目標的實現并不是唾手可得的事情,最大的一塊硬骨頭就是解決目前尚有的7000多萬貧困人口脫貧,并一起實現小康的問題。所以習總書記指出:“全面建成小康社會最艱巨最繁重的任務在農村,特別是在貧困地區。”“沒有農村的小康,特別是沒有貧困地區的小康,就沒有全面建成小康社會。”針對扶貧開發,他特別指出:“扶貧開發工作依然面臨十分艱巨而繁重的任務,已進入啃硬骨頭、攻堅拔寨的沖刺期。形勢逼人,形勢不等人。”所以,中央下了極大的決心,習總書記親自作專題調研和安排部署,下達了最后的扶貧攻堅戰動員令。以2015年6月18日習總書記在貴州調研期間專門主持召開的涉及武陵山、烏蒙山、滇桂黔集中連片特困地區、有7個省區市委書記參加的扶貧攻堅座談會為標志,全國扶貧攻堅的總攻正式發起。

扶貧攻堅總的指導方針,就是習總書記提出的“四個切實”:

切實落實領導責任。中央統籌、省負總責、市(地)縣抓落實的管理體制,片為重點、工作到村、扶貧到戶的工作機制,黨政一把手負總責的扶貧開發工作責任制。

切實做到精準扶貧。扶持對象精準、項目安排精準、資金使用精準、措施到戶精準、因村派人(第一書記)精準、脫貧成效精準。實施“四個一批”的扶貧攻堅行動計劃,即通過扶持生產和就業發展一批,通過移民搬遷安置一批,通過低保政策兜底一批,通過醫療救助扶持一批,實現貧困人口精準脫貧。

切實強化社會合力。堅持專項扶貧、行業扶貧、社會扶貧等多方力量、多種舉措有機結合和互為支撐的“三位一體”大扶貧格局,健全東西部協作、黨政機關定點扶貧機制,廣泛調動社會各界參與扶貧開發的積極性。

切實加強基層組織。抓好以村黨組織為核心的村級組織配套建設,并做到每個貧困村都有駐村工作隊、每個貧困戶都有幫扶責任人。工作隊和駐村干部要一心撲在扶貧開發工作上,有效發揮作用。

以重慶為例,其扶貧攻堅的目標是:2017年底,實現18個重點區縣全部“摘帽”、1919個貧困村整村脫貧、165.9萬貧困人口全部越過扶貧標準線;2018年打掃戰場,鞏固成果。

具體計劃是:2015年底,涪陵、潼南脫貧摘帽,15個非重點區縣全面完成脫貧任務;2016年底,萬州、黔江、南川、豐都、武隆、忠縣、秀山7個重點區縣脫貧摘帽;2017年底,其余全部9個重點縣脫貧摘帽。

重慶主要采取的政策措施是:

加快路、水、電、通信、環境整治等基礎設施建設。如將貧困村通村通暢工程建設標準提高至55萬元/公里,確保2017年貧困區縣行政村通暢率達100%;2017年實現有線電視網絡、光纖入村、數字電視信號覆蓋均達到100%。

加大醫療扶貧力度。如優先推進貧困村衛生室標準化建設,標準化率達100%;全面推進鄉村醫生簽約服務,建立完善針對貧困人口的醫療保險和醫療救助制度,3年內投入3.37億元,將符合條件的20萬因病致貧群眾納入醫療救助范圍,資助其參加合作醫療保險,并逐步提高參保繳費資助標準。

實施低保救助兜底政策。通過農村低保標準與扶貧標準“兩線合一”,統一調整為230元/人/月;將貧困人口中沒有勞動能力、需由社會保障兜底的,全部納入農村低保范圍。

大力深化教育扶貧。對貧困戶子女每生每年的教育資助為:學前教育階段2160元、小學階段1000元、初中階段1250元;就讀中職和公辦普通高中免學費,并資助助學金2000元;進入高等教育階段,除提高助學貸款額度和延長還款期限外,資助助學金3000元。

積極推進金融扶貧。將在貧困地區建立多層次金融機制、增設金融機構網點、擴大農村產權抵押融資規模、進一步推進農業保險和扶貧小額貸款等方面加大力度。

大力促進就業創業。如規定涉農培訓資金65%以上用于貧困區縣轉移就業和新型農民培訓,讓更多貧困人口轉移就業或實現創業;每年提供300個鄉鎮事業單位崗位招聘貧困高校畢業生;市屬國有企業每年面向貧困家庭大學生提供就業崗位5000個。

大力推動產業扶貧。如市里每年投入特色效益農業資金10億元,支持貧困地區發展特色產業;支持貧困區縣發展鄉村旅游、高山旅游地產和休閑觀光農莊等,打造休閑農業精品線路40條,創建休閑農業示范鎮村(點)100個;在貧困區縣發展市級以上農業龍頭企業350家、農民合作社1.7萬家、家庭農場1.2萬個;加快培育發展農村電子商務等新興業態。

繼續推進高山生態扶貧搬遷。市里決定3年內累計搬遷貧困人口30萬,并切實加大搬遷后續產業扶持力度。

精準建立結對幫扶機制。主要是確定市屬國有企業和銀行重點幫扶城口、巫溪、酉陽、彭水4個重度貧困縣。

最后,再回到全國的脫貧攻堅,總結了以下兩點建議:

第一,要把扶貧當成長期任務來抓。

必須清醒認識到扶貧攻堅的完成不等于扶貧開發的結束。貧困是相對的,我們的貧困標準較低,相對貧困還很突出,且基尼系數仍然很高(2014年為0.469),離黨的十八屆三中全會提出的“形成橄欖型分配格局”的目標還相差甚遠。我們正處在“中等收入”階段,面臨著“中等收入陷阱”。如果我們不堅持長期抓扶貧,不堅持不懈地幫助相對貧困群眾增加收入、走向致富,我們的社會就可能因為貧富差距太大而出現許多預想不到的問題。

必須充分認識到幫助貧困群眾脫貧致富是黨和政府義不容辭的重大責任。用歷史的觀點來看,貧困地區群眾的貧困,在很大程度上不是他們自身的原因;目前社會存在的不公平,可能最大的問題是收入分配的不公平,是貧困群眾的收入太低。因此,我們必須以高度的責任感長期堅持抓好扶貧工作。

第二,要把扶貧當成慈善事業來抓。

1、農村貧困人口是最大的弱勢群體,扶貧應當成為最大的慈善事業。

2、建設和諧社會,積極參與慈善事業應蔚然成風。

3、扶貧濟困、參與慈善是修身積德的必然選項。