抗震設計的實際應用分析

趙海杰

(南京城鎮建筑設計咨詢有限公司,江蘇 南京210000)

高層建筑的抗震設計既要根據工程實際進行定量控制進行概念設計,又要在可靠的技術下進行相關的抗震計算。

1 概念設計

概念設計,也就是要求工程師把地震的不確定性和規律性結合起來,根據結構破壞機制,對結構設計的本質問題進行分析,確保結構的總體反應以及一些薄弱環節能夠得到保證。

(1)建筑場地的選擇,其地質條件和地形地貌對建筑物震害有著重要的影響。

(2)建筑總體布置,為了確保建筑物的抗震效果,建筑總體布局和結構布置應遵循“合理簡單”的規則。

(3)結構體系。高層建筑結構體系的設定要綜合考慮抗震設防類別、建筑高度、地基以及施工等方面因素。

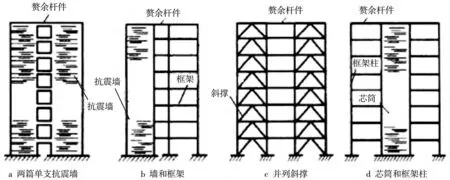

(4)多道抗震防線。多道抗震防線指的是一個抗震體系由多個延性較好的分體系構成。對高層建筑采用的框架——抗震墻、框架——支撐、芯筒——框架、內墻筒——外框筒等雙重抗側力體系,可以在位于同一軸線上的兩片單肢抗震墻(圖1a)、抗震墻與框架(圖1b)、兩列豎向支撐(圖1c)或在芯筒與外框架之間(圖1d)。在每層樓蓋處設置一根延性好、兩端剛接的抗彎梁,當結構遭遇地震時,抗彎梁可以撐到地震的沖擊,以保護主體機構。

圖1 帶贅余桿件的耗能結構

(5)延性要求。檢測結構抗震能力的標準是結構對地震能量的吸收和耗散能力,在結構抗震設計中,延性具有四層含義:材料的延性、桿件的延性、構件的延性、結構的延性。

(6)結構的整體性。結構的整體性的作用是在地震的情況下,結構各部分能夠協調工作,避免結構轉變倒塌。

(7)非結構構件的處理。非結構構件主要有非結構的墻體、附屬結構構件以及裝飾物三類。雖然非結構構件對結構沒有直接的影響,但是會對安全和使用功能造成損壞,所以一定要進行抗震設計。

2 抗震計算

抗震計算時抗震設計的前提條件。抗震計算主要是將地震作用和結構的抗震效應以及荷載效應進行匹配,使建筑物做到“小震不壞,中震可修,大震不倒”。

(1)地震作用計算。地震作用有水平和豎向兩種,其作用點在結構的質量中心,并且地震作用是動態的,其大小與地震強弱、建筑物與震源的距離有關。水平地震作用在結構中起到主要作用,所以在驗算結構的抗震承載力時,只考慮水平地震作用。

(2)抗震驗算。結構在設防烈度下的抗震驗算是彈塑性變形驗算,在驗算過程中,可以對大部分結構的變形驗算轉變為構件承載力驗算的形式。目前在抗震驗算中,主要是進行截面看診驗算,為了方便計算,一般都會采用將地震作用效應值乘以看診調整系數的方法。

3 抗震措施

抗震措施指的是不包含抗力計算和地震作用計算的抗震設計,主要有地震內力計算和調整、抗震構造措施兩個方面。下面主要是介紹了抗震措施中的地震內力計算和調整。

3.1 水平地震力(剪力)整體調整

在選用振型分解反應譜法計算結構效應的情況下,因為地震影響系數在長周期段下降的較快,所以如果結構的基本周期超過了3.5 確s,其值可能太小。當不滿足時,要改變結構布局或調整結構總水平地震剪力和各層水平地震剪力,使條件滿足最小值要求。

3.2 豎向地震力整體調整

豎向地震力整體調整可以根據豎向地震作用效應計算進行設置,即:各構件承受的重力荷載代表值比例分配,并乘以增大系數1.5。

3.3 局部調整和構件調整

地震內力局部調整包括平面及豎向不規則、水平轉換構件、框架—剪力墻結構中的框架、框支柱等部位。

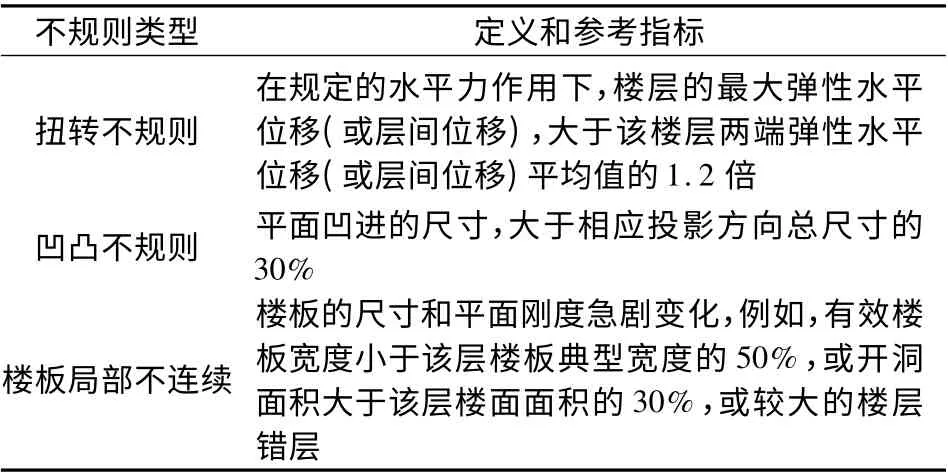

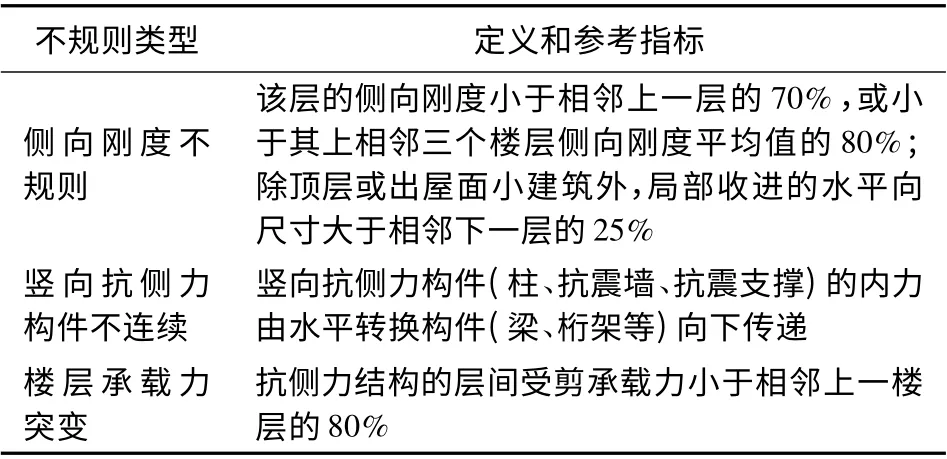

(1)平面及豎向不規則建筑。其主要類型見表1 和表2。

表1 平面不規則的主要類型

表2 豎向不規則的主要類型

表2 中所表述的平面規則而豎向不規則的建筑,可使用空間結構計算模型,剛度小的樓層的地震剪力乘以大于或等于1.15 的增大系數,而其薄弱層要根據相關規定進行彈塑性變形分析。

(2)水平轉換構件。平面規則而豎向抗側力構件不連續時,該構件水平轉換構件的地震內力要根據烈度高低和水平轉換構件的類型、受力情況以及幾何尺寸等,乘以1.25 ~2.0 的增大系數。

(3)框架—剪力墻結構中的框架。在水平地震作用下,框架—剪力墻結構中的框架部分的剪力較小,為了確保第二道防線的框架能夠具有足夠的抗側能力,所以要對框架的剪力進行調整。

(4)框支柱。在實際工程中,由于各種原因導致框支柱剪力增加,所以根據轉換層的位置和框支柱的數量,要對框支柱剪力進行相應的調整,其次還要調整框支柱調的彎矩及柱端框架梁的剪力和彎矩。

(5)構件調整。構件調整時要遵循“強柱弱梁、強剪弱彎、強節點弱構件”的原則。

4 總 結

高層建筑結構的抗震設計要在概念設計的基礎上,根據工程的實際情況進行抗震計算和驗算,以確保工程項目能夠達到預期的抗震效果。

[1]劉建鑫.高層建筑結構抗震設計分析的主要內容[J].呼倫貝爾學院學報,2014,(4).

[2](JGJ3-2010),高層建筑混凝土結構技術規程[S].

[3]中國建筑科學研究院. 混凝土結構設計規范宣貫教材[M].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[4]朱丙寅. 高層建筑混凝土結構技術規程應用與分析[M].北京:中國建筑工業出版社,2013.