魯甸MS 6.5地震區域水平形變應變場演化特征*

陳阜超,陳聚忠,郭良遷,張風霜

(中國地震局第一監測中心,天津300180)

0 引言

自20世紀90年代以來,我國引進并且開展大規模GPS空間大地測量,隨著資料增多,GPS結果在地學研究中得到廣泛應用,在地震監測預報中也得到重視,研究不斷深入,既用于研究地殼淺部運動的連續場變化,也探討與地殼塊體運動相當深部的變化,并從不同的角度提取地震孕育發生的信息 (王琪等,2001;李延興等,2003,2004;江在森等,2003,2006;郭良遷等,2009,2010,2011;張培震等,2004)。使用GPS資料總結研究已發生地震的地殼變化過程和應變應力狀態,對于了解地震形成機理和進行地震預測有重要意義。

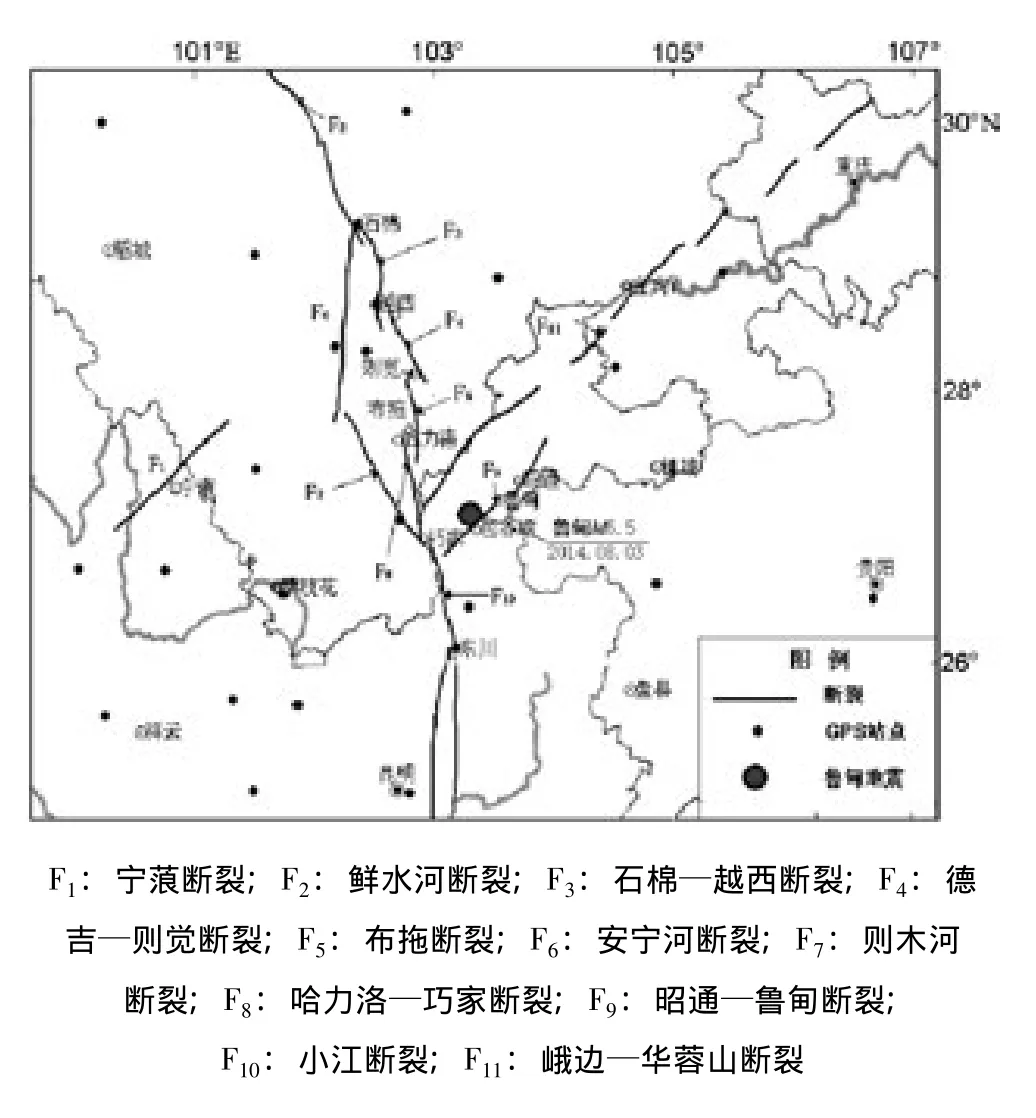

2014年8月3日云南魯甸發生了MS6.5地震(27.1°N,103.3°E),震源深度 11 km。震源應力顯示地震形成于水平作用力。魯甸MS6.5地震發生在北東向昭通—魯甸斷裂帶的次級斷裂——包谷垴—小河北西向斷裂上。昭通—魯甸斷裂帶控制了地震的孕育和形成。該次地震緊鄰南北地震帶的南段安寧河—則木河—小江斷裂帶,位于其東側。這里GPS站點相對較多,它們的觀測資料為研究地震孕育發生過程中的地殼活動和應變應力狀態奠定了基礎。

本文以2011~2014年魯甸地震區GPS連續觀測站點資料計算得到的站速度和應變場為基礎,對魯甸MS6.5地震前和震時的地殼變化進行研究,探討地震形成及發生的應變應力演化特征。

1 計算模型

為研究與本次地震相關的水平位移場和應變應力場,選用 (24°~30°N,100°~106.5°E)范圍內的GPS連續觀測站點速率,使用剛性-線彈性運動方程 (王琪等,2001)進行擬合求解區域運動參數,計算水平位移場、應變率和斷裂帶的活動參量。

式 (1) 中的 ωx、ωy、ωz、A0、B0、C0、ξ1、ξ2、ξ3、ζ1、ζ2、ζ3是未知變量,其中前 3 個是地塊旋轉參數,后9個是應變參數。方程右邊第1項為地塊整體旋轉運動,第2~4項為地塊內部連續變形。

筆者計算魯甸地區 (25.03°~30.07°N,100.03°~106.67°E)的GPS連續觀測站觀測資料不同時間段的運動場和應變率 (圖1)。

圖1 魯甸地區的主要斷裂和GPS站點分布Fig.1 Distribution of the main faults and GPSsites in the Ludian area

2 區域運動場

根據GPS連續觀測站的年速率使用剛性-線彈性運動方程分別擬合計算得到2011年、2012年、2013年和2013-08~2014-08年震前魯甸地震區的區域運動場。根據運動圖像特征,可將4個時間段的運動場分為2011~2013年和2014年兩個演化時段 (圖2)。

2011~2013年的運動場顯示出在26°N以北地區以北北西向分布的石棉—越西斷裂、德吉—則覺斷裂、布拖斷裂和哈力洛—巧家斷裂為界分為東區和西區兩部分。西區總體上向南東方向位移,東區向北位移,顯示出位移場分區的邊界斷裂帶呈左旋走滑活動。26°N以南的南區總體上向西位移。南區中的近南北向小江斷裂帶沒有成為位移場分區界線,斷層兩側位移速率無明顯差異,連續性好。

在26°N以北地區的西區,2011年運動速率為5.94 mm/a,運動方向為NE136.8°;2012年運動速率為3.12 mm/a,運動方向為 NE167.9°;2013年運動速率為3.50 mm/a,運動方向為NE165.7°。前期運動速率相對較大,后兩期運動速率小于前期。后兩期運動方向向南偏轉。

在26°N以北地區的東區2011年運動速率為5.07 mm/a,運動方向為NW350.1°;2012年運動速率為5.02 mm/a,運動方向為NW338.1°;2013年運動速率為3.82 mm/a,運動方向為NW328.7°。前兩期運動速率相對較大,后期減小。2011~2013年運動方向依次向西偏轉。

運動場在26°N以北地區的東區和西區分界帶寬約100 km。

在26°N以南地區的南區2011年運動速率為6.06 mm/a,運動方向為SW258.3°;2012年運動速率為5.27 mm/a,運動方向為SW253.9°;2013年運動速率為5.33 mm/a,運動方向為SW264.1°。前期運動速率較大,后兩期速率有所減小。后期的運動方向有向西偏轉的趨勢。

2013-08~2014-08的位移場和前期相比,南區不復存在,運動區分為東西兩區。東西兩個位移區分界帶的北段大致和安寧河—則木河斷裂帶位置吻合,南段在小江斷裂帶以東。西區位移矢量圍繞研究區西邊緣中段呈半圓形順時針旋轉,東區總體上向北運動,分界帶仍然為左旋走滑,其中北段為擠壓—走滑,南段為拉張—走滑 (圖2 d)。分界帶寬約近100 km。西區運動速率為1.50 mm/a,東區運動速率為3.92 mm/a,運動方向為NW351.2°。東區速率大于西區。

3 區域應變場

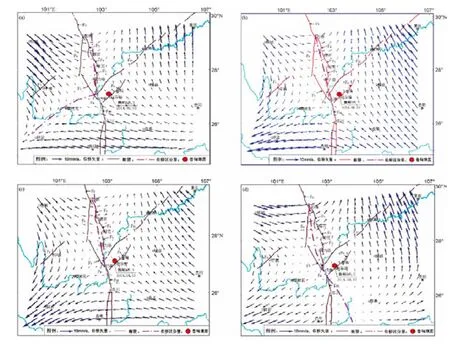

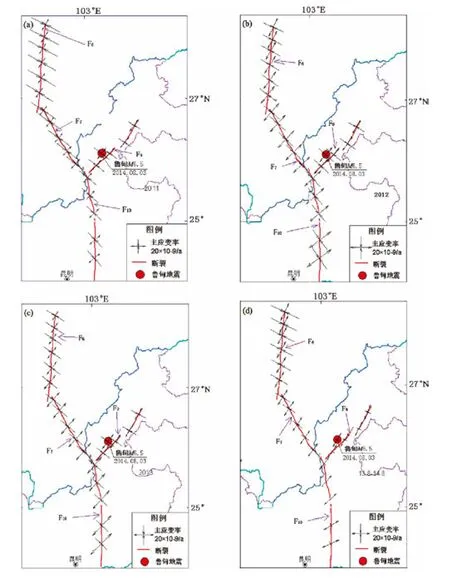

在平面二維應變應力場分析中,最小主應變軸與最小應力 (一般為壓應力)主軸對應一致,最大主應變軸與最大應力 (一般為張應力)主軸對應一致,應變大小與應力對應成比例。所以主應變大小反映了應力作用強弱。研究區域主應變可以了解區域應力狀態及其變化。2011年、2012年、2013年和2013-08~2014-08各時段魯甸地區的主應變場張壓性質和應變率大小呈現出一定的差別。在圖3中可看出,兩個水平主應變軸是互相垂直的,一個應變軸的兩個箭頭向內 (→←)表示擠壓,箭頭向外 (←→)表示拉張,箭桿的長短表示應變率大小。箭的展布方向表示應力作用方向 (圖3)。

圖2 魯甸地區地殼運動速度場(a)2011年;(b)2012年;(c)2013年;(d)2013-08~2014-08Fig.2 Crustal motion velocity field of Ludian area

2011年的魯甸地區主應變場大致以小江斷裂帶為界分為東西兩部分 (圖3a)。西區的最小主應變軸呈北西向展布,平均為NW309°,西區的最小主應變率西側較大,向東逐漸減小,平均為-51.86×10-9/a。西區的最大主應變軸為北東向,平均為NE39°,最大主應變率相對較小,平均為15.01×10-9/a。西區的最小主應變率 (即絕對值)大于最大主應變率,反映出壓應力作用較強。分界斷裂帶以東區域的最大主應變率相對較顯著,平均為24.32×10-9/a,最大主應變軸在東區的北部呈北北東向展布,南部呈北東—北東東向展布,平均方向為NE34°。東區的最小主應變軸呈北西—北北西向展布,平均為NW304°,最小主應變率較小,平均為-4.55×10-9/a。東區的最大主應變率大于最小主應變率,表明東區的北東—北東東向張應力作用較強。

2012年的主應變與前期的分區相似 (圖3b),亦可分為東西兩個應變區,分界帶亦在安寧河—則木河—小江斷裂帶附近。西區最小主應變軸仍然呈北西向展布,平均為NW317°,最小主應變率平均為-23.45×10-9/a,最大主應變軸呈北東向展布,平均為NE46°,最大主應變率平均為27.65×10-9/a,二者量值相差較小,最大主應變率比前期有所增加。東區的北部最小主應變軸呈近東西向展布,南部呈北西—北西西向展布。東區最小主應變率平均為-19.97×10-9/a,最大主應變率為13.50×10-9/a,最小主應變率大于最大主應變率。它們反映出東區的壓應力作用相對較強。與2011年的主應變率相比,東區的壓應力作用亦明顯增強。

2013年應變場與前期相似,分為東西兩個區域 (圖3c)。西區的最小主應變軸繼續保持著北西向,最大主應變軸為北東向。西區的最小主應變率平均為-21.96×10-9/a,最大主應變率南部相對較大,北部相對較小,平均為27.45×10-9/a。東區北部的最小主應變軸為近東西向,最小主應變率平均為-20.81×10-9/a,最大主應變軸呈南北向,最大主應變率平均為8.52×10-9/a,最小主應變率大于最大主應變率。東區南部的最小主應變軸變為北西向,最大主應變軸為北東向,最大主應變率平均為17.39×10-9/a,最小主應變率平均為-13.31×10-9/a,最大主應變率大于最小主應變率。

2013-08~2014-08主應變場是臨近魯甸地震前的變化,分為兩部分,分界帶呈北東東向延伸 (圖3d)。西北部應變區最小主應變軸呈北西向展布,最小主應變率為-24.39×10-9/a,最大主應變軸呈北東向展布,最大主應變率為19.98×10-9/a。東南部應變區的最小主應變率較小,為-0.87×10-9/a,最小主應變軸方向距應變區分界帶較近地帶呈北西—東西向,最小主應變率為負值,在遠處的東南部最小主應變軸呈北東向展布,而且最小主應變率變為正值。東南部應變區的最大主應變率相對較大,為19.73×10-9/a,總體上最大主應變軸也從分界帶向外由北東—南北向變為北西向。2013-08~2014-08主應變場的西北區最小主應變率較大,且為壓性,東南區的最大主應變率較大,并且為張性。它們反映出西北區壓應力作用相對較明顯,應力主軸展布方向穩定,東南區張應力作用相對明顯,應力主軸展布方向變化較大。

上述研究表明,魯甸地區的主應變率變化可以分為2011~2013年和2014年兩個大的階段,前期呈現東西分區,后期呈現西北東南分區。西區最小主應變軸呈北西向,不同時段變化較小,相對穩定,東區變化相對較大。主應變率在不同時段不同區域差別明顯。

圖3 魯甸地區主應變率場(a)2011年;(b)2012年;(c)2013年;(d)2013-08~2014-08Fig.3 Principal strain rate field of Ludian area

4 區域整體應變率

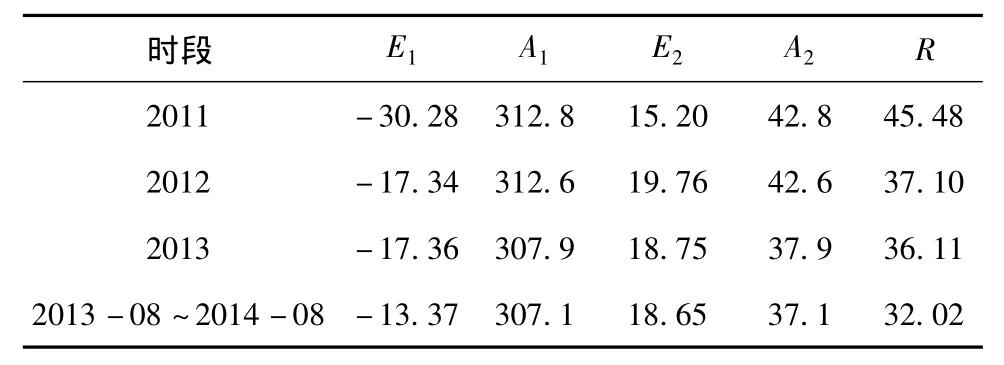

魯甸地區整體主應變率 (表1)各時段變化表明,最小主應變率 (E1)均為負值,屬壓性,最大主應變率 (E2)均為正值,屬張性。研究區最小主應變軸 (A1)為北西—南東向,最大主應變軸 (A2)為北東—南西向,最小主應變率和最大主應變率接近,最大剪應變率 (R)相對較大。它們反映出本區域總體同時受北西—南東向壓應力作用和北東—南西向張應力作用,區域剪切活動較強。

表1 魯甸地區主應變率Tab.1 Principal strain rate in Ludian area

5 斷裂帶應變率

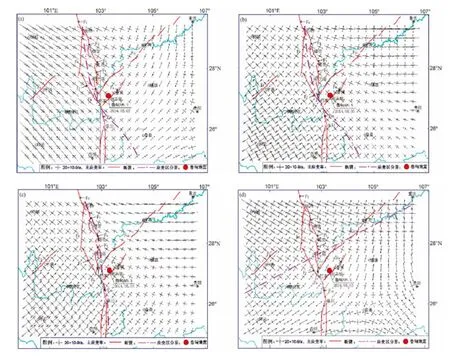

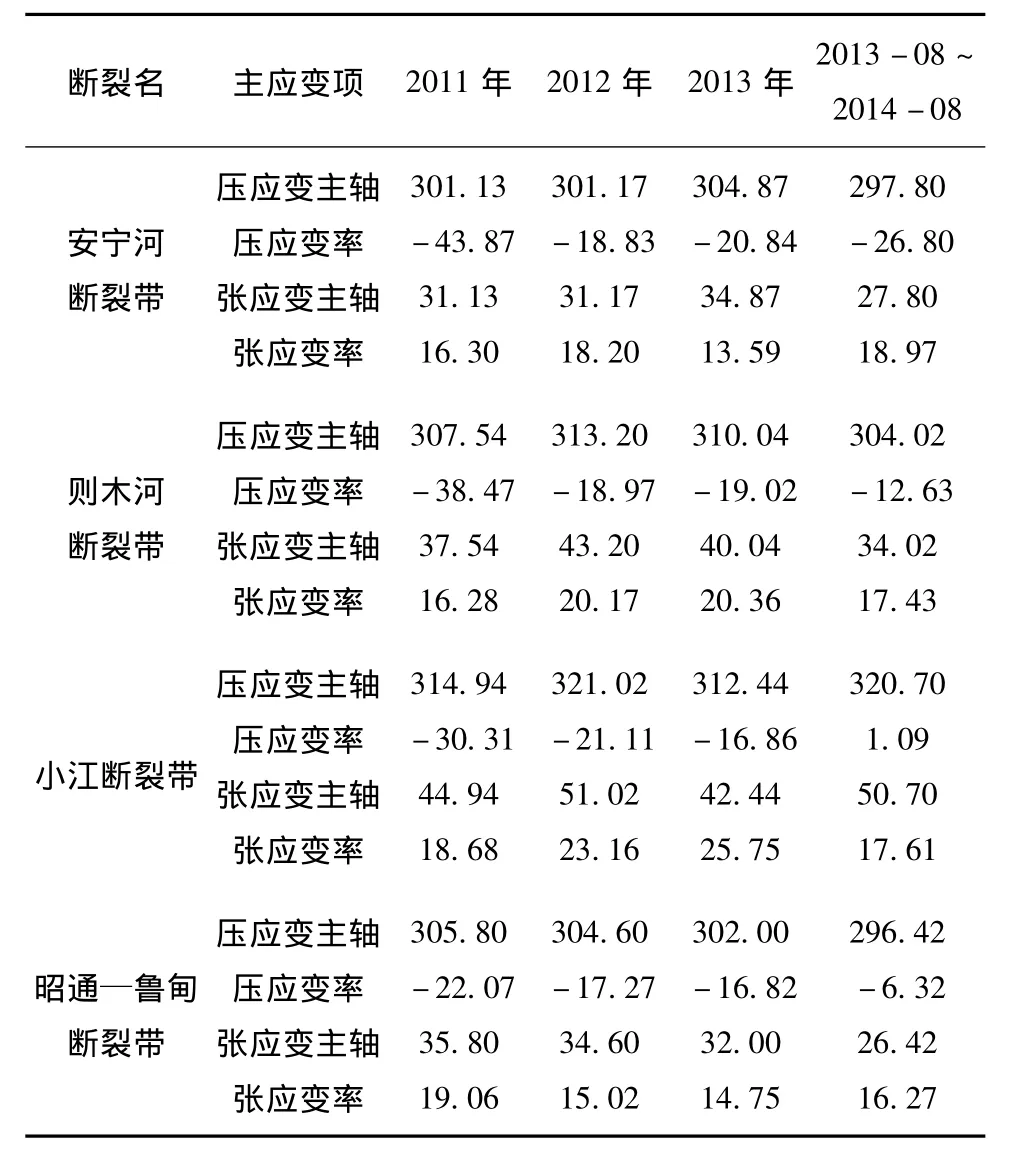

圖4和表2是不同時間段安寧河斷裂帶、則木河斷裂帶、小江斷裂帶、昭通—魯甸斷裂帶的主應變率。

2011年以來安寧河斷裂帶的壓應變主軸均為北西西向,張應變主軸均為北北東向,反映出安寧河斷裂帶主要受北西向壓應力和北東向張應力作用。安寧河斷裂帶近南北走向,壓應力主軸與斷裂帶走向交角較大,張應力主軸與斷裂帶交角較小,而且多數時間段壓應變率大于張應變率,斷裂帶主要為左旋壓扭性活動。

則木河斷裂帶北西走向,各個時段的壓應變主軸亦呈北西西向,張應變主軸為北北東向,說明則木河斷裂帶也主要受北西向壓應力和北東向張應力作用。壓應變主軸與斷裂帶交角較小,張應力主軸與斷裂帶交角較大,壓應變率在多數時間段小于張應變率,表明斷裂帶以左旋張扭性活動為主。

小江斷裂帶南北走向,各個時段的壓應變主軸跟安寧河斷裂帶與則木河斷裂帶的大致相同,為北西向,張應變主軸為北東向,它們均與斷裂走向斜交,而且兩個主應變軸與斷裂走向的夾角大致相等。因此在兩個主應變軸對應的應力作用下,斷裂帶表現為走滑活動。2011~2013年壓應變率逐漸減小,張應變率在2012~2013年相對較大,在2011年和2013-08~2014-08時間段略小,但是在2011年和2013-08~2014-08的差別不大。同時段的壓應變率和張應變率比較,則2012的量值差別較小,2013-08~2014-08的量值差別明顯,張應變率相對較大。總體說明該斷裂帶以張扭活動為主。

昭通—魯甸斷裂帶北東走向,它對魯甸MS6.5地震起了控制作用。其上2011~2014-08的壓應變主軸均為北西向,與斷裂走向近于垂直,反映出斷裂主要受壓應力作用。斷裂的壓應變率與張應變率相比,2011~2013年壓應變率相對較大,2013-08~2014-08壓應變率較小,張應變率相對較大。對于魯甸地震來說,2011~2013年壓應變率對地震孕育起了主要作用,2013-08~2014-08壓應變率較小,張應變率增加,對于地震起觸發作用。

表2 斷裂帶的主應變率Tab.2 Principal strain rate of fault zone

圖4 2011年 (a)、2012年 (b)、2013年 (c)、2013-08-2014-08(d)研究區斷層主應變率Fig.4 Principal strain rate field of Ludian area in 2011(a),2012(b),2013(c),2013-08~2014-08(d)

6 震中區應變

2014年魯甸MS6.5地震的震源應力P軸為299°/∠2°,T 軸 為 30°/∠6°, 節 面 Ⅰ 產 狀:NE74°/∠84°/∠177°(走向/傾角/滑動角),節面Ⅱ產狀:NE165°/∠87°/∠6°,地震為走滑型。震中區2011年主壓應變率為 -27.39×10-9/a,2012年和 2013年分別為 -17.63×10-9/a、-17.03×10-9/a。2011~2013年的主壓應變軸為NW306.8°~310.9°。震中區2011~2013年的張應變主軸為 NE36.8°~40.9°,主張應變率17.02~18.05×10-9/a。2013-08~2014-08主壓應變率為-5.93×10-9/a,主壓應變軸為NW301.3°,主張應變率為 16.19×10-9/a,張應變主軸為NE31.3°。它們說明震中區前期的壓應力相對較大,臨近地震時張應力相對明顯。震源應力P軸與主壓應變軸方向接近,地震斷層節面與主壓應變軸和主張應變軸對應的主應力作用下產生的最大剪切方向相近。

7 結論與討論

(1)2011~2013年魯甸地震區運動場的位移矢量基本相同,均可分為西區、東區和南區。南區向西運動,西區向南東運動,東區向北運動。東西兩區分界帶與石棉—德吉—布拖斷裂—巧家斷裂帶的位置大體一致,顯示左旋走滑。東區和西區與南區的分界帶不與構造復合。2014年的運動場分為東西兩個運動區,西區仍然向南運動,東區向北運動,分界帶北段與前期的重合,南段是北段的延伸,它亦呈左旋走滑。位移場分界帶是形變異常帶,與地應力變化和地震孕育有關。

2011~2013年南區對北部東西兩區分界帶斷裂運動起了阻礙作用,這對魯甸地震的能量積累起了一定的作用。2014年東西兩區分區帶貫穿南北,突破前期南部的阻礙,對魯甸地震發生可能有觸發作用。

(2)2011~2013年魯甸地震區的主應變軸反映出西區的壓應力主方向為北西—南東向,張應力主方向為北東—南西向,主壓應力和主張應力都相對較大;同時期東區的北部壓應力主方向為東西向,中南部為北西—南東向,張應力主方向北部為南北向,中南部為北東—南西向。2014年西北區的壓應力主方向為北西—南東向,東南區為東西向至北西—南東向,而且有向震中收斂的趨勢。2014年西北區的主壓應力和主張應力相差較小,東南區以主張應力為主導。魯甸震中偏于東區,東區前期的主壓應力相對較大,對地震孕育有利,后期主張應力增加,對地震發生有利。

(3)斷裂帶的主應變軸和主應變率揭示出,安寧河—則木河—小江斷裂帶主要受北西—南東向主壓應力和北東—南西向主張應力作用,其活動性為左旋走滑。昭通—魯甸斷裂帶受垂直于斷裂的主壓應力作用和平行于斷裂的主張應力作用,斷裂主要表現為擠壓活動。

(4)魯甸MS6.5地震震中的主應變揭示出,2011~2014年壓應力主軸為301°~310.9°,張應力主軸為31°~40.9°。地震斷層節面與最大剪應力作用方向基本一致。控制地震孕育的北東向昭通—魯甸斷裂帶2011~2013年壓性活動明顯,有利于地震形成,2014年壓性減弱,張性增加,有利于地震發生 (李延興等,2007;張培震等,2008)。

郭良遷,薄萬舉,楊國華,等.2011.玉樹MS7.1級地震前的形變應變場變化特征[J].地球物理學報,54(8):1990-1996.

郭良遷,李延興,胡新康,等.2009.中國大陸地殼運動與汶川MS8.0級地震孕育的關系[J].地球物理學報,52(2):531-537.

郭良遷,占偉,楊國華,等.2010.山西斷陷帶的近期位移和應變率特征[J].大地測量與地球動力學,30(4):36-42.

江在森,馬宗晉,張希,等.2003.GPS初步結果揭示的中國大陸水平應變場與構造變形[J].地球物理學報,46(3):352-358.

江在森,楊國華,王敏,等.2006.中國大陸地殼運動與強震關系研究[J].大地測量與地球動力學,26(3):1-9.

李延興,李智,張靜華,等.2004.中國大陸及周邊地區的水平應變場[J].地球物理學報,47(2):222-231.

李延興,張靜華,何建坤,等.2007.由空間大地測量得到的太平洋板塊現今構造運動與板內形變應變場[J].地球物理學報,50(2):437-447.

李延興,張靜華,周偉,等.2003.汶川MS8.0地震孕育發生的機制與動力學問題[J].地球物理學報,46(3):519-530.

王琪,張培震,牛之俊,等.2001.中國大陸現今地殼運動和構造變形[J].中國科學(D 輯),31(7):529-536.

張培震,沈正康,王敏,等.2004.青藏高原及周邊現今構造形變的運動學[J].地震地質,26(3):367-377.

張培震,徐錫偉,聞學澤,等.2008.2008年汶川8.0級地震發震斷裂的滑動速率、復發周期和構造成因[J].地球物理學報,51(4):1066-1073.