廣州市谷圍新村失地農民媒介使用調查*

■佘世紅

廣州市谷圍新村失地農民媒介使用調查*

■佘世紅

本文選擇廣州市谷圍新村的失地農民作為調查對象,對失地農民媒介接觸的類型、媒介接觸頻度和時間、媒介接觸的內容偏好、媒介使用的動機、媒介信任度和滿意度進行了量化調查,并深入分析了人口統計學背景的差異對失地農民媒介使用產生的影響。

谷圍新村;失地農民;媒介使用

在我國高速發展的城市化進程中,傳統農民的身份正逐步向農民工和失地農民轉型。農民工是主動融入城市化的農民,而失地農民是被動融入城市化的農民。中國社科院《2011年中國城市發展報告藍皮書》數據顯示,近些年我國失地農民的數量仍以每年約300萬人的速度遞增,預估到2030年時將增至1.1億人左右。但是我國傳播學者對失地農民群體的關注度遠遠沒有對農民工群體關注多,只有5篇論文從個案的角度探討了失地農民媒介認知和基本使用情況,①沒有將人口學統計背景資料與失地農民媒介使用進行深入的影響研究。著名社會學者費孝通先生認為從個別出發是可以接近整體的,②因而本文選擇廣州市谷圍新村的失地農民作為研究案例。本論文研究的核心問題包括兩個層面:其一,廣州市谷圍新村失地農民對電視、報紙、網絡、手機、廣播、雜志媒體的使用情況、接觸動機及其使用的滿意度和信任度。其二,人口統計學背景的差異對失地農民的媒介使用產生怎樣的影響?

一、研究假設與研究變量

(一)研究假設

本文將人口學變量作為自變量,失地農民的媒介使用作為因變量。本文的研究假設如下:

H1 失地農民接觸媒介的時間存在性別差異

H1a 女性失地農民接觸電視的時間要多于男性失地農民

H1b 女性失地農民接觸雜志的時間要多于男性失地農民

H2 失地農民接觸媒介的時間存在年齡差異

H2a 年齡較輕的失地農民使用網絡的時間多于年齡較大的失地農民

H2b 年齡較輕的失地農民使用手機網絡的時間多于年齡較大的失地農民

H3 失地農民接觸媒介的時間存在文化程度的差異

H3a 文化程度較高的失地農民看報紙的時間多于文化程度較低者

H3b 文化程度較高的失地農民接觸網絡的時間多于文化程度較低者

H3c 文化程度較高的失地農民使用手機通話的時間多于文化程度較低者

H3d 文化程度較高的失地農民接觸雜志的時間多于文化程度較低者

H4 失地農民接觸媒介的時間存在個人月收入的差異

H4a 個人月收入較高的失地農民使用網絡時間多于個人月收入較低者

H4b 個人月收入較高的失地農民使用手機時間多于個人月收入較低者

H4c 個人月收入較高的失地農民接觸雜志時間多于個人月收入較低者

H5 失地農民接觸媒介的內容存在年齡差異

H5a 年齡較輕的失地農民比年齡較長者更關注“教育科技新聞”

H5b 年齡較輕的失地農民比年齡較長者更關注“娛樂體育新聞”

H6 失地農民接觸媒介的內容存在文化程度差異

H6a 文化程度較高的失地農民比文化程度較低者更關注“國際新聞”

H6b 文化程度較高的失地農民比文化程度較低者更關注“教育科技新聞”

H6c 文化程度較高的失地農民比文化程度較低者更關注“娛樂體育新聞”

H7 年齡較輕的失地農民比年齡較長者對媒介信任度更高

H8 文化程度較高的失地農民比文化程度較低者對媒介信任度更高

H9 年齡較輕的失地農民比年齡較長者對媒介滿意度更高

(二)研究變量

1.人口統計學變量

本次調查的人口學統計變量主要包括性別、年齡、文化程度、個人月收入和收入來源。本次調查失地農民受訪者的年齡是17歲—65歲之間,文化程度設置了6個選項,分別是:“未上過學”“小學”“初中”“高中/中專”“大專”“本科及以上”。③失地農民“個人月收入”設置了6個選項,分別是“1000元以下”“1000—2000元”“2001—3000元”“3001—4000元”“4001元—5000元”“5000元”以上。本次調查設置的失地農民的“收入來源”的變量包括:“打工”“自己做小生意”“靠房屋出租”“沒有穩定收入”和“其他”。

2.媒介使用變量

本論文關于失地農民媒介使用的量表包括媒介接觸類型偏好、媒介接觸的頻度和時間、媒介接觸的內容偏好、媒介使用動機、媒介滿意度和媒介信任度。本文的媒介使用變量中涉及的媒介類型有電視、報紙、廣播、網絡、手機和雜志。在編制媒介使用量表時參考了喻國明老師的《中國大眾媒介的傳播效果與公信力研究》媒介接觸使用的量表,并對其進行了修改。④另外,考慮到受訪者失地農民的特殊身份,本調查在媒介接觸內容偏好的量表中增加了“農村/農業新聞”和“城市化(拆遷)新聞”。在媒介信任度的量表設計中,喻國明老師采用的是10級量表制,而本次問卷中媒介信任度和滿意度的調查都設置的是5分制,5分表示非常相信/非常滿意,1分表示非常不相信/非常不滿意。

二、研究發現

本次問卷調查采取配額隨機抽樣,共發放300份問卷,回收有效樣本274份,有效問卷率達到91.3%。本次問卷調查的數據統計分析后的樣本構成如下:受訪者的性別構成中男性的數量是126人,占受訪者總數的46.0%;女性是146人,占受訪者人數的53.3%。⑤本次調查廣州市谷圍新村失地農民媒介使用的具體特點如下。

(一)受訪者媒介信息獲取情況

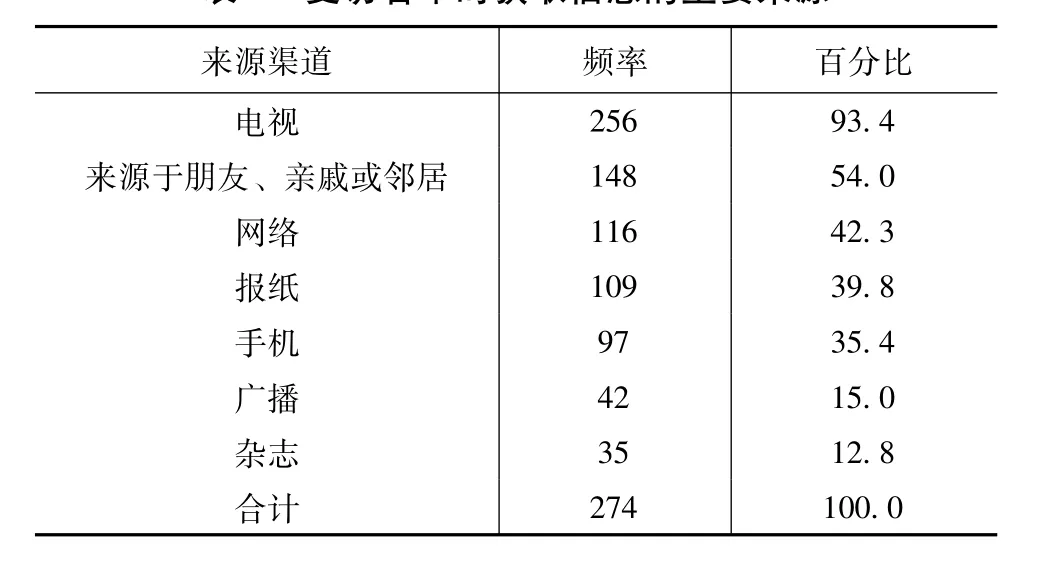

就受訪者“平時獲取信息的主要來源”來看,有256位受訪者選擇電視為其獲取信息的主要來源,占總樣本的93.4%;有148位受訪者的平時獲取信息“來源于朋友、親戚或鄰居”,占總樣本的54%,排在第二位;信息“來源于網絡”的受訪者達116人,占總樣本的42.3%;平時獲取信息“來源于報紙”的受訪者有109人,占總樣本的39.8%;平時獲取信息“來源于手機”的受訪者有97人,占總樣本的35.4%;平時獲取信息“來源于廣播”的受訪者有42人,占總樣本的15%;平時獲取信息“來源于雜志”的受訪者有35人,占總樣本的12.8%(見表1)。通過相關分析,年齡越大的失地農民受訪者與“信息來源朋友、親戚或鄰居”呈正相關。皮爾森相關系數是0.196,在0.01水平(雙側)上顯著相關,也就是說年齡越大的失地農民,其信息更多來源于朋友、親戚或鄰居。

表1 受訪者平時獲取信息的主要來源

(二)受訪者媒介接觸的頻度和時間

1.受訪者媒介接觸的頻度

“過去一周之內”對電視媒體接觸5天以上失地農民受訪者有221人,占總樣本的80.6%。對手機媒體接觸5天以上的受訪者有144人,占總樣本的52.5%。對網絡媒體接觸5天以上的受訪者有95人,占總樣本的34.7%。但是,失地農民受訪者對報紙、廣播、雜志接觸的頻度都比較低,過去一周“幾乎未接觸”報紙的失地農民受訪者為146人,占總樣本的53.3%;過去一周“幾乎未接觸”廣播的失地農民受訪者為215人,占總樣本的78.5%;過去一周“幾乎未接觸”雜志的失地農民受訪者為216人,占總樣本的78.8%。

另外,不同年齡段的失地農民對網絡和手機的接觸頻度存在一定的差異,“17—25歲”的失地農民對網絡的接觸頻度最高,其次是“26—35歲”的失地農民;而“26—35歲”的失地農民對手機的接觸頻度最高,其次是“17—25歲”的失地農民,這一點正好與網絡的接觸頻度相反。從這個數據來看,接觸網絡頻度較高的失地農民的年齡比接觸手機頻度較高的失地農民年齡要年輕。文化程度與失地農民的媒介接觸頻度交叉分析顯示,不同文化程度的失地農民接觸電視媒體的頻度都比較高,而對報紙、廣播和雜志的接觸頻度整體都比較低。“初中”文化程度的失地農民受訪者對電視、報紙和手機的接觸頻度最高,“大專”文化程度的失地農民對網絡接觸頻度最高。

2.受訪者媒介接觸的時間

本次調查的統計數據顯示:每天接觸電視時間為“1—3小時之間”的受訪者有127人,占總樣本的46.3%;“1小時以內”的受訪者有86人,占總樣本的31.4%;“3小時以上”的受訪者有61人,占總樣本的22.3%。每天接觸網絡時間為“1小時以上”的受訪者有140人,占總樣本的51.1%;“1小時以內”的受訪者有39人,占總樣本的14.2%。每天看報紙在“1小時以內”的受訪者有102人,占總樣本的37.3%;看報紙在“1小時以上”的受訪者只有32人,占總樣本的11.6%。每天收聽廣播的時間在“1小時以內”的有56人,占總樣本的20.4%;“1小時以上”的受訪者只有13人,占總樣本的4.7%。每天看雜志的時間在“1小時以內”的受訪者為56人,占總樣本的20.4%,“1小時以上”的受訪者只有16人,占總樣本的5.9%。每天使用手機通話時間在“1小時以內”的受訪者為95人,占總樣本的34.6%;“1—3小時”的受訪者27人,占總樣本的9.8%;“3個小時以上”的受訪者36人,占總樣本的13.1%。每天使用手機上網的時間“1小時以內”的受訪者50人,占總樣本的18.2%;“1—3小時”的受訪者32人,占總樣本的11.7%;“3個小時及以上”的受訪者31人,占總樣本的11.3%。

通過獨立樣本均值檢驗分析,女性失地農民平均每天看電視的時間均值是3.35,高于男性失地農民平均每天看電視的時間均值2.99,這種差異在0.05水平下顯著,驗證了H1a。同時,女性失地農民平均每天看雜志的時間均值也略高于男性失地農民,這種差異在0.05水平下顯著,驗證了H1b。

通過獨立樣本均值檢驗分析,年齡較輕的受訪者平均每天看報紙的時間的均值是1.16,年齡較長的受訪者平均每天看報紙的時間均值是0.59,這種差異在0.001水平下顯著。年齡較輕的受訪者平均每天上網的時間的均值是2.54,年齡較長的受訪者平均每天上網的時間均值是0.32,Sig.(雙側)檢驗值為0.000,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H2a。年齡較輕的受訪者平均每天使用手機上網的時間的均值是1.88,年齡較長的受訪者平均每天使用手機上網的時間均值是0.08,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H2b。年齡較輕的受訪者平均每天看雜志的時間的均值是0.70,年齡較長的受訪者平均每天看雜志的時間均值是0.08,這種差異在0.001水平下顯著。

通過獨立樣本均值檢驗分析,文化程度較低的受訪者平均每天看報紙的時間的均值是0.68,文化程度較高的受訪者平均每天看報紙的時間均值是1.38,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H3a。文化程度較低的受訪者平均每天上網的時間的均值是0.64,文化程度較高的受訪者平均每天上網的時間均值是3.48,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H3b。文化程度較低的受訪者平均每天使用手機通話的時間的均值是0.88,文化程度較高的受訪者平均使用手機通話的時間均值是2.38,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H3c。文化程度較低的受訪者平均每天看雜志的時間的均值是0.17,文化程度較高的受訪者平均每天看雜志的時間均值是0.95,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H3d。

通過獨立樣本均值檢驗分析,個人月收入較低的受訪者平均每天上網的時間的均值是1.59,個人月收入較高的受訪者平均每天上網的時間均值是3.75,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H4a。個人月收入較低的受訪者平均每天使用手機通話的時間的均值是1.40,個人月收入較高的受訪者平均使用手機通話的時間均值是2.30,這種差異在0.05水平下顯著;個人月收入較低的受訪者平均每天使用手機上網的時間的均值是1.09,個人月收入較高的受訪者平均每天使用手機上網的時間均值是3.15,這種差異在0.001水平下顯著,驗證了H4b。個人月收入較低的受訪者平均每天看雜志的時間的均值是.44,個人月收入較高的受訪者平均每天看雜志的時間均值是0.95,這種差異在0.05水平下顯著,驗證了H4c。另外,個人月收入較高的受訪者接觸電視和廣播的平均時間均值均高于個人月收入較低的受訪者,且這種差異在0.01水平下均顯著。

(三)受訪者媒介使用的內容偏好

本次調查的失地農民受訪者對不同類型的新聞和信息的關注度不同。失地農民受訪者“對本地城市新聞的關注度”最高(M=3.85,SD=1.073),對“國內新聞的關注度”次之(M=3.36,SD=1.118),“對城市化拆遷的新聞關注度”排在第三(M=3.31,SD=1.252);排在第四的是“對農村新聞的關注度”(M=2.93,SD=1.182);失地農民對娛樂/體育新聞關注度(M=2.76,SD=1.361)、其他城市新聞關注度(M=2.74,SD=1.097)、國際新聞的關注度(M=2.57,SD=1.239)和教育/科技新聞關注度(M=2.47,SD=1.304)整體程度都不太高。通過獨立樣本T檢驗分析,失地農民對不同類型的新聞和信息的關注度在性別上不存在顯著差異。通過獨立樣本T檢驗分析發現,年齡較輕失地農民對教育科技新聞關注度(M=2.84)和娛樂體育新聞關注度(M=3.15)比年齡較長者對教育科技新聞關注度(M=1.81)和娛樂體育新聞關注度(M=2.04)更高,T檢驗雙側概值均為0.000,這種差異在α=0.001的錯誤水平下顯著,驗證了H5a和H5b。

文化程度較高的受訪者對“國際新聞”的關注度(M=2.87)比文化程度較低的受訪者對國際新聞的關注度高(M=2.37),T檢驗雙側概值為0.001,這種差異在α=0.01的錯誤水平下顯著,驗證了H6a。文化程度較高的受訪者對教育科技新聞關注度(M=3.05)和娛樂體育新聞關注度(M=3.35)比文化程度較低的受訪者對教育科技新聞關注度(M=2.10)和娛樂體育新聞關注度(M=2.38)更高,T檢驗雙側概值均為0.000,這種差異在α=0.001的錯誤水平下顯著,分別驗證了H6b和H6c。

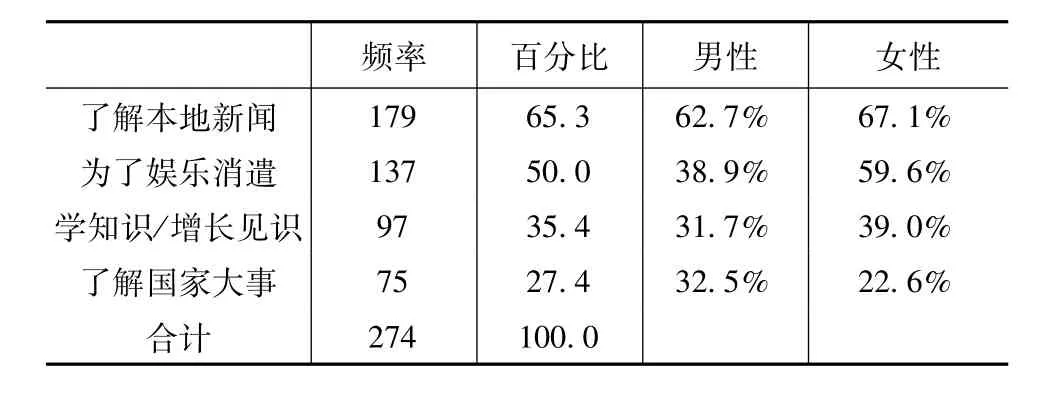

(四)受訪者媒介使用的動機

本次調查的統計數據顯示,媒介使用動機為“了解本地新聞”的受訪者為179人,占總樣本的65.3%;媒介使用動機為“為了娛樂消遣”的受訪者為137人,占總樣本的50.0%;媒介使用動機為“學知識/增長見識”的受訪者為97人,占總樣本的35.4%;媒介使用動機為“了解國家大事”的受訪者為75,占總樣本的27.4%。媒介使用動機與性別進行交叉分析發現,在“了解國家大事”的媒介使用動機方面,男性失地農民(32.5%)高于女性失地農民(22.6%)。經過獨立樣本T檢驗,在“為了娛樂消遣”的媒介使用動機方面,女性失地農民與男性失地農民的差異是顯著的。然而,失地農民媒介使用的其他方面的動機在性別上的差異都不太顯著。

(五)受訪者媒介使用的信任度與滿意度

1.受訪者媒介使用的信任度

本次調查發現失地農民對媒介的信任度總體均值是3.22,標準差是0.65。其中受訪者對報紙新聞信息的信任度最高,均值達3.50;受訪者對電視新聞信息的信任度也較高,均值是3.46;受訪者對來源于雜志、網絡、手機和廣的播信息的信任度均值分別是3.23、3.06、2.96、和2.96。同時,經過相關分析發現,失地農民的媒介接觸時間與媒介的信任度呈正相關,Pearson相關系數是0.457,顯著性(雙側)檢驗值是0.000,在0.01水平(雙側)上顯著相關。也就是說,失地農民接觸的媒介越多,他們對媒介的信任度也就越高。

表2 失地農民受訪者媒介使用動機

經過獨立樣本T檢驗分析,失地農民對媒介的信任度無性別上的明顯差異。但是,在年齡上存在明顯的差異,年齡較輕的失地農民對媒介的信任度(M=3.36)高于年齡較長的失地農民(M=2.77),顯著性(雙側)檢驗值是0.000,在0.01水平(雙側)上差異顯著,驗證了H7。同時,在文化程度上也存在差異,文化程度較高的失地農民對媒介的的信任度(M=3.36)高于文化程度較低的失地農民(M=3.05),顯著性(雙側)檢驗值是0.01,在0.05水平下差異顯著,驗證了H8。

2.受訪者媒介使用的滿意度

本次調查發現失地農民對媒介的滿意度總體均值是3.37,標準差是.563。其中受訪者對電視傳播內容的滿意度最高,均值是3.49,標準差是0.822;受訪者對網絡傳播內容的滿意度的均值是3.43,標準差是0.962;受訪者對報紙傳播內容的滿意度的均值是3.40,標準差是0.730;受訪者對手機的滿意度的均值是3.30,標準差是0.804;受訪者對廣播傳播內容的滿意度最低,均值都是3.07,標準差是0.818。同時,經過相關分析發現,失地農民的媒介接觸時間與媒介的滿意度也呈正相關,Pearson相關系數是0.540,顯著性(雙側)檢驗值是0.000,在0.01水平(雙側)上顯著相關。也就是說,失地農民接觸的媒介越多,他們對媒介的滿意度相對也就越高。

經過獨立樣本T檢驗分析,女性失地農民對媒介的滿意度(M=3.48)高于男性失地農民對媒介的滿意度(M=3.25),顯著性(雙側)檢驗值是0.026,在0.05水平(雙側)上差異顯著。同時,年齡較輕的失地農民對媒介的滿意度(M=3.46)高于年齡較長的失地農民對媒介的滿意度(M=3.08),顯著性(雙側)檢驗值是0.002,在0.01水平(雙側)上差異顯著,驗證了H9。盡管文化程度較高的失地農民對媒介的滿意度的均值(M=3.45)高于文化程度較低的失地農民對媒介的滿意度的均值(M=3.26),但顯著性檢驗表明在0.05水平下差異不顯著,也就是說不同文化程度的失地農民對媒介滿意度并無明顯差異。

三、研究結論和討論

本次調查發現,盡管人際傳播依然是失地農民平時獲取信息的主要渠道之一,但電視媒體是失地農民獲取信息的第一來源,失地農民每天對電視媒體接觸的時間最多。不過,除了電視媒介之外,失地農民對其他的傳統媒體(如報紙、廣播和雜志)接觸頻度都比較低,盡管還有近一半的失地農民受訪者表示上周接觸過報紙媒體,但近80%的失地農民受訪者幾乎從不接觸雜志和廣播媒體。與之相反,失地農民對電腦網絡和手機的接觸頻度不斷上升。電腦網絡成為繼電視之后失地農民獲取信息來源的第二大媒介,這與近些年網絡覆蓋率的增長密不可分。不過需要指出的是,電腦網絡在失地農民群體的普及率依然不太高,有近50%的失地農民每天幾乎不使用電腦網絡。失地農民對手機使用率較高,依賴性也較強,不過目前失地農民群體使用手機主要用于通訊,而不是把手機作為獲取信息的媒介。失地農民對本地新聞的關注度最高,對“農村新聞”與“城市拆遷新聞”也保持一定敏感性,這與他們特殊的經歷和身份緊密相關。同樣,在媒介使用動機方面,失地農民接觸媒介的首要動機也是“了解本地新聞”,這印證了媒介在失地農民群體中承擔著信息傳播和環境監測的作用。失地農民對報紙媒介的新聞信息的信任度最高,但對電視媒介使用的滿意度最高,這可能與失地農民最多接觸電視媒介有關。相對于紙媒,電視媒介內容更加豐富、生動,同時電視使用的成本也較低,而失地農民使用報紙媒介依然存在一定的文化障礙。

失地農民的人口統計學背景對其媒介使用產生了不同程度的影響。性別對失地農民媒介使用影響主要表現在女性失地農民接觸電視和雜志的時間要多于男性失地農民;同時,與男性失地農民相比,女性失地農民使用媒介的動機更多是“為了娛樂消遣”,并且對媒介的信任度要高于男性。個人月收入方面主要表現在收入較高的失地農民接觸電視、廣播、電腦網絡、手機和雜志的時間均多于個人月收入較低的失地農民。年齡和文化程度的差異對失地農民媒介使用的影響較大。在媒介接觸頻度和時間上,年齡較輕的失地農民接觸網絡、手機、報紙和雜志的時間均要多于年齡較大的失地農民。一般來說,年齡較輕的普通城市居民比年齡較大者更少閱讀報紙與雜志,這種差異的存在主要是因為年齡較大的失地農民文化程度較低,有些失地農民沒有基本的閱讀能力,故其對報紙和雜志的接觸要低于年齡較輕的失地農民。同時,文化程度較高的失地農民接觸電腦網絡、手機、報紙和雜志的時間均多于文化程度較低的失地農民。在媒介接觸內容偏好上,年齡較輕的失地農民比年齡較長者更關注“教育科技新聞”和“娛樂體育新聞”。文化程度較高的失地農民比文化程度較低的失地農民更關注“國際新聞”“教育科技新聞”和“娛樂體育新聞”。另外,年齡較輕和文化程度較高的失地農民對媒介的信任度高于年齡較大和文化程度較低的失地農民,同時年齡較輕的失地農民對媒介的滿意度高于年齡較高的失地農民,而文化程度高的失地農民對媒介滿意度與文化程度低者無明顯差異。總體來說,年齡較輕與文化程度較高的失地農民心態更開放,融入城市社會的態度也更加積極,其媒介使用時間也更多,且更多接觸的是以網絡為主的新媒介,對媒介的信任度也更強。

注釋:

① 筆者于2015年4月29日在中國知網學術期刊總庫中查閱“失地農民”與“媒介”相關的研究文獻,目前僅有5篇相關論文。

② 費孝通:《江村經濟—中國農民的生活》,商務印書館2002年版,第2頁。

③ 由于低于17歲的受訪者大多數是學生,高于65歲以上的失地農民對調查問題的理解能力有限,故本次對失地農民的年齡設置在17-65歲之間。另外,由于大多數失地農民的文化程度相對城市居民可能較低,因而在文化程度選項的設置上沒有研究生學歷,統一將其歸為“本科及以上”,對于較低學歷的設置也更為細分。

④ 喻國明:《中國大眾媒介的傳播效果與公信力研究》,經濟科學出版社2009年版,第399頁。

⑤ 本次調查有2個受訪者的性別存在缺失,受訪者的男性和女性所占比例的差異不大,適合進行性別的比較分析。

(作者系華南理工大學新聞與傳播學院副教授)

【責任編輯:張毓強】

*本文系廣東省新媒體與品牌傳播創新應用重點實驗室基金項目“媒介使用與失地農民的城市化轉型研究”(項目編號:2013WSYS0002)、中央高校基本科研業務費專項資金資助項目“城市化背景下我國失地農民的媒介形象研究”(項目編號:X2XCD2143270)的研究成果。