計算機文化通識課程建設

摘要:通過對“上海大學計算機文化通識課程建設問卷調查——網絡輿論”的部分數據進行分析,了解當前學生對于網絡輿論的基本認識和態度以及對網絡技術應用倫理的認知程度,為增進網絡輿論部分文化通識課程的建設提供依據。

關鍵詞:網絡輿論;通識課;高校;計算機文化教育;改革

1 調查背景

以“生存”為導向的計算機文化教育關注學生在日常生活中使用計算機技術的實踐問題,特別是在以互聯網為中心的信息技術所構建生存環境中的實踐問題。計算機文化教育不僅要解決學生對于計算機軟件的使用問題,而且旨在提高學學在信息社會中的生存能力,后者是計算機文化教育的重點,也是區別于其他教學理念的特點。

信息社會對于人類的生活方式產生了諸多影響,人們的觀念在網絡大潮的沖擊下也不同程度地發生了改變。各種網絡現象層出不窮,挑戰我們已有的價值觀,網絡輿論日益顯出其影響力,而網絡輿論與我們傳統意義上的輿論有著明顯的差異。計算機文化教育中增加網絡輿論內容,正足為學生正確認識網絡社會提供向導。由此,從2014年9月10日-12月10日,筆者對上海大學2014年本科招收的新生進行了關于網絡輿論的抽樣調查。上海大學2014年實際招收各大類新乍總數為4983人,實際回收有效問卷570份,占新生總人數的11.4%。21項調查問題包括學生的個人基本信息、學生獲取信息及交流的渠道和方式、對網絡輿論的認知和評價、參與網絡輿論的態度以及對于計算機文化課程的興趣

2 數據統計

2.1 學生的基本信息

這次調查問卷發放對象是計算機基礎課程的選課學生,其中,由于教學安排關系,經管類學生選課較少;未分類學生是強化班的學生,尚未確定專業;人文類學生較多,因此女生占比較高。學生基本情況見表1。

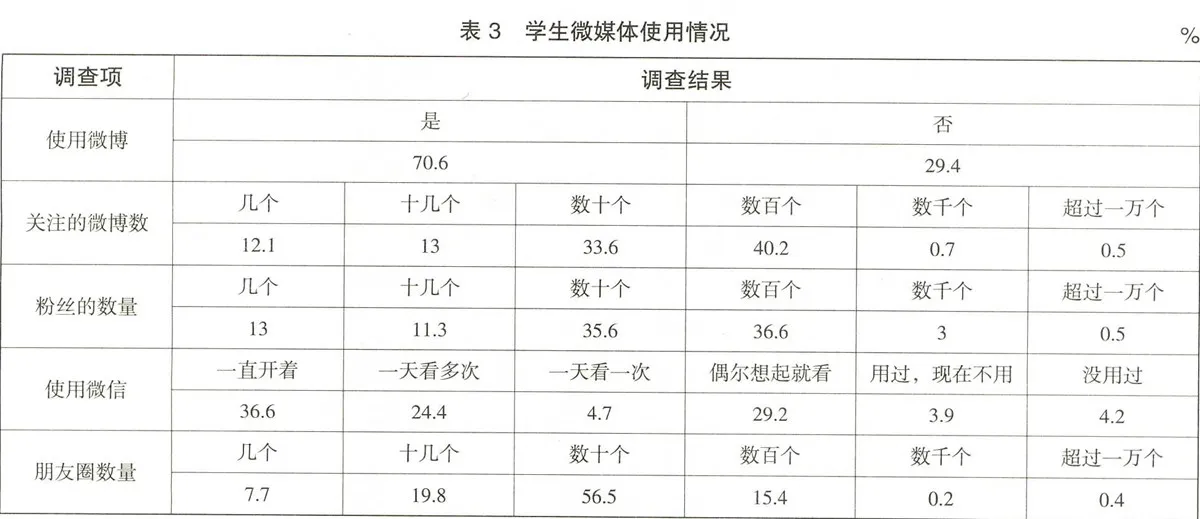

調查結果顯示學生溝通方式主要依賴移動設備和互聯網,超過一半學生選擇的溝通方式依次是QQ、短信、電話、微信、面談,見表2。

2.2 微媒體的使用

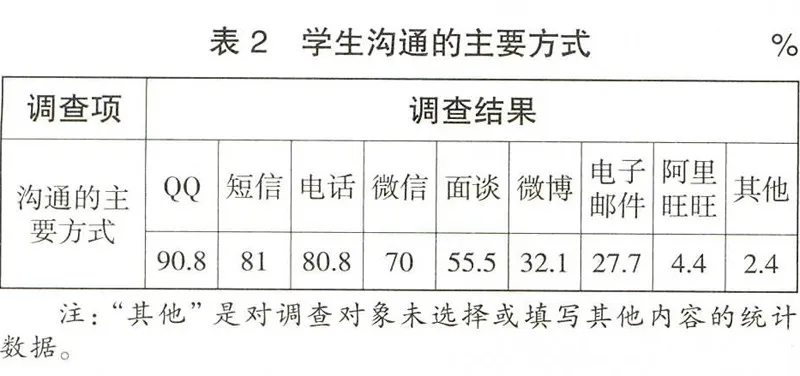

學生是微博使用的主要群體之一,超過7成的學生使用微博,每名學生關注的微博數量平均約為220個,學生的粉絲(關注學生微博的人)數量相對略高,人均粉絲數平均為300個左右;而微信的使用率更高,超過9成學生使用,而且超過1/3的學生一直保持微信在線,朋友圈里人均約有150個朋友。學生微媒體使用情況見表3。

2.3 信息渠道的選擇和評價

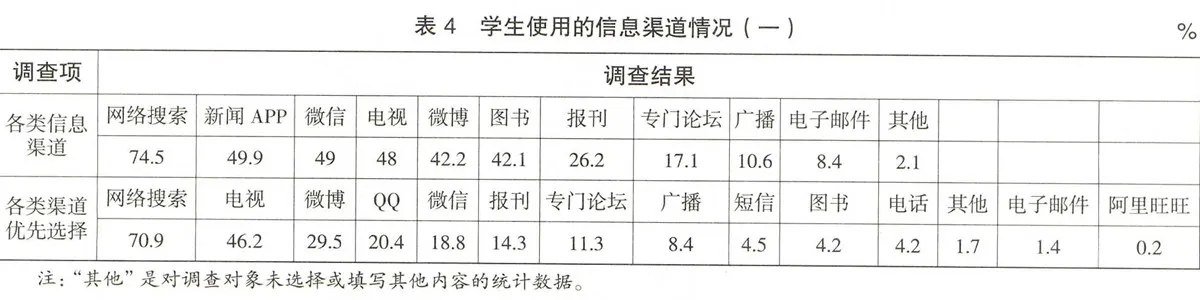

超過7成的學生獲取各類信息的主要渠道是使用網絡搜索,約5成的學生使用手機新聞APP和微信(包括騰訊新聞和朋友圈轉發和共享),傳統媒體只有電視是接近5成的學生在使用,而網絡媒體與傳統媒體的使用率比例約為2:1。對于各類信息渠道,76.9%的學生認為網絡搜索是最快、最全面的,其次是傳統的媒體電視,占46.2%,其余的渠道都不超過30%。學生使用的信息渠道情況(一)見表4。

學生對于各類信息發布渠道的信任度都不高或者說不盲目相信某單一的信息渠道,前3位中央電視臺占37.5%,政府部門占32.8%,當事人的表述占22.5%,都未超過半數;其中62.7%的學生認為需要綜合各種信息然后再分析判斷。對于使用推(Push)形式的新聞APP,超過7成的學生表示樂意接受,17.8%的學生不愿意使用,7.6%的學生沒有用過。學生使用的信息渠道情況(二)見表5。

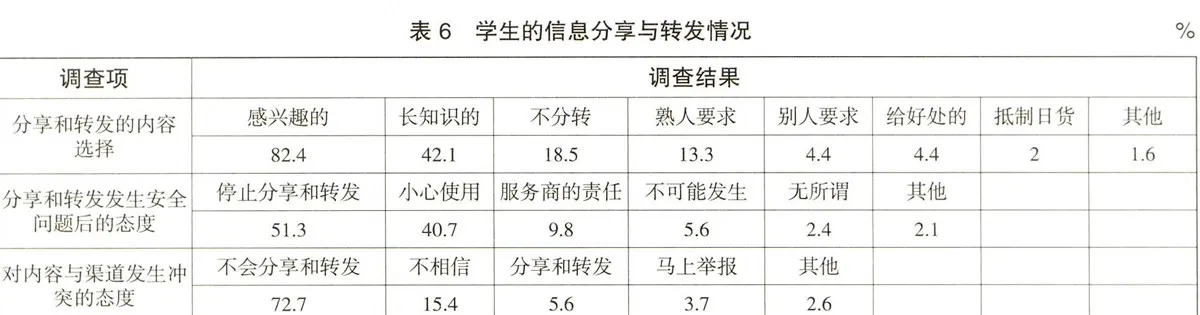

2.4 信息分享與轉發

學生對于分享和轉發以自己的興趣(82.4%)和長知識(42.1%)為主要判斷標準,其他的條件占少數,也有18.5%的學生不分享和轉發。對于分亭和轉發中可能產生的安全問題如傳播病毒等,51.3%的學生選擇不再轉發和分享,還有40.7%的學生還會繼續使用,但有安全防范的意識。

類似“地震專家利用微博發布地震預報”這類通過非常規途徑以個人名義發布的特定信息,絕大部分學生能夠保持理智,72.7%的學生明確不會轉發,15.4%的學生完全不相信,3.7%的學生采取了積極的措施馬上舉報,5.6%的學生州信并轉發和分享,沒有考慮其他后果。學生的信息分享與轉發情況見表6。

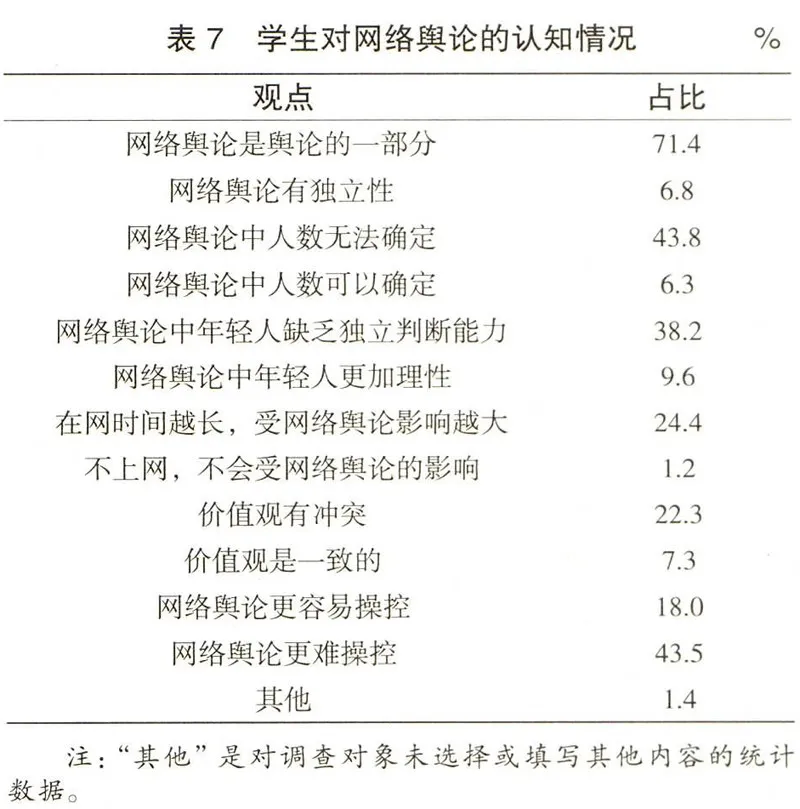

2.5 對網絡輿論的認知

對于網絡輿論,超過7成的學生認為是輿論的一部分,6.8%的學生認為有獨立性;對于網絡輿論中的人數,43.8%的學生認為無法確定,6.3%的學生認為可以確定;對于網絡輿論中年輕人的作用,38.2%的學生認為缺乏獨立判斷力且人云亦云,9.6%的學生認為學生在網絡上沉浸時間長且看得多,因此對網絡輿論更趨理性;對于網絡輿論的影響力,24.4%的學生認為在網上時間與受影響程度成正比,1.2%的學生認為不上網就不受網絡輿論影響;對于網絡輿論中的價值觀,22.3%的學生認為與傳統輿論的價值觀一致,7.3%的學生認為價值觀是有沖突的;對于網絡輿論的操控性,43.5%的學生認為網絡輿論相對傳統輿論更難操控,l8.0%的學生認為更容易操控。總體來說,學生認為網絡輿論與傳統輿論有差異。學生對網絡輿論的認知情況見表7

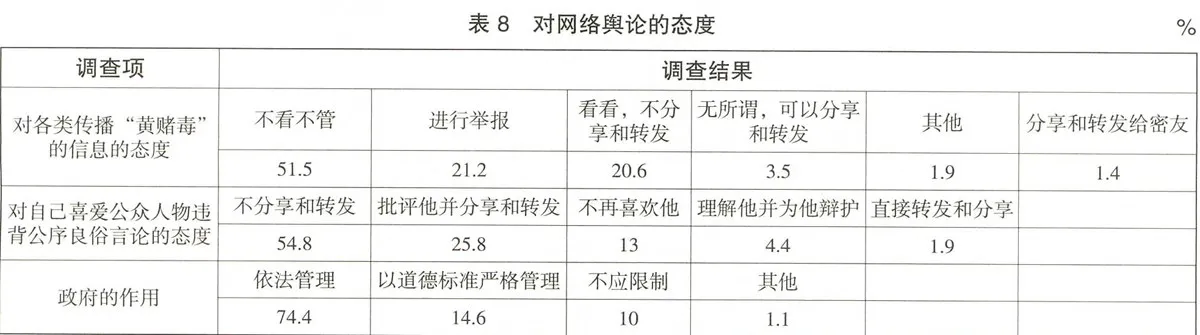

2.6 對網絡輿論的態度

對于網絡中經常出現的各類“黃賭毒”信息,51.5%的學生采取不看不管、潔身自好的態度;21.2%的學生采取正面積極的態度,進行網絡舉報;20.6%的學生抱有好奇的態度,但還是保持底線;也有近5%的學生采取放任的態度。

對自己喜歡公眾人物所發表的違反公序良俗言論,51.5%的學生采取抵制態度;21.2%的學生依自己的喜好轉發和分享,對內容沒有篩選;20.6%的學生持保留態度,不參與;3.5%的學生選擇“其他”項,表示不再喜歡此公眾人物;只有1.4%的學生無條件選擇自己喜愛的一方并為此主動參與到輿論中。

對于網絡輿論中政府的作用,74.4%的學生認為需要依法適當管理;14.6%的學生認為需要以道德標準進行嚴格管理;l0.0%的學生認為不該限制網絡輿論,見表8。

2.7 對計算機文化課程的興趣

隨著對計算機教學的改革深入,學校需要開設一系列適應時代發展和提高學生信息素養的通識課程,因此我們針對學生對此類課程的興趣進行調查,以掌握課程建設的重點。

在計算機文化通識課程中,學生最感興趣的是網絡社會心理學,有63.5%的學生選擇;其次為網絡安全(49.9%)、網絡游戲(28.4%)、信息社會概論(23.2%)、計算思維(22.5%)、網絡生存(19.7%)、網絡調查(10.8%),其中計算思維課程已經開設。對計算機文化課程的選課意向見表9。

選擇“其他”的學生提出開設的課程有新媒體傳播、網絡輿論背后的經濟利益及其造勢過程、網絡交流、電子競賽、網站構建、多媒體處理和程序設計,最后3個屬于計算機基礎課程,不屬于計算機文化課程系列。

3 結果分析

輿論的定義本身存在爭議,要給網絡輿論一個完美的定義就更為困難,我們暫時可以認為網絡輿論是“在互聯網上傳播的公眾對某一焦點所表現出的有一定影響力的、帶傾向性的意見或言論”,這里的“公眾”是具有一定數量的人群。

3.1 微媒體的使用

2009年,新浪微博開始興起,任何人都可以實時地發布消息,微博成為網絡輿論的主戰場,政府部門也逐漸開始重視微博的作用,加強這方面的建設,各類政府微博紛紛登場,加強與民眾的交流。調查結果顯示,超過7成的學生使用微博,學生關注的微博約為220個,擁有的關注者約為300個,微博對于學生的滲透和影響力十分明顯。

智能移動通訊設備的迅速發展更加推動了微博的應用浪潮,同時也誕生了一個新的媒體——微信,微信在很多方面繼承了QQ的特性并利用移動設備的定位功能創造新的應用,如搜索周圍的商店、車站以及特定的人群(搖一搖功能),移動支付功能(與打車軟件配合)等,十分吸引人。調查結果顯示,超過9成的學生使用微信,其中朋友圈的人數平均約為150個,3成多的學生一直保持微信在線。微信中獲得的學生大數據可以使得嵌入在微信的騰訊新聞APP及其他應用在“推”信息時有的放矢,“網絡推手”可以借助微媒體平臺對學生產生強大的輿論影響力。

3.2 信息渠道的選擇

從學生獲取信息的主要渠道比例可以看出網絡信息占據很大的比例,電視因其及時性和高占有率還是占據較大的比例。由于通過網絡搜索能及時和全面地獲取信息,因此為學生首選信息渠道,傳統的電視媒體屈居第2位。

由于網絡媒體的形式日益多樣化,媒體的數量增加,學生對于某一媒體的依賴度和信任度都不高。學生對于各個渠道來源的信息大多持審慎態度,超過6成學牛都認為不急于判斷,應綜合分析后再判斷;發布信息相對可信度較高的依次為央視、政府部門、當事人、較大規模的網站。對于以“推”的形式發布新聞的手機新聞APP,超過7成學生樂于接受,17.8%的學生不愿意使川,7.6%的學牛沒有使用過。“推”技術有很大的針對性,通過對用戶大數據的分析可以確定用戶的職業、年齡、生活習慣、消費能力等信息,從而過濾掉“不適合的”信息,從而“有的放矢”地發送信息,這種有針對性的方式可以明顯加強信息對用戶的影響力,提高信息發布效率。

個人在網絡媒體中主要是分享和轉發,學生分享和轉發的大部分是自己感興趣(82.4%)和長知識的(42.1%)內容,因此分享和轉發的信息經過學生的“過濾”,具有明顯的傾向性;也有l8.5%的學生不分享和轉發。對于分享和轉發可能引起的安全問題,51.3%學生會采取停止分享和轉發,40.7%的學生會在分享和轉發中考慮其安全性,但判斷是否安全需要有一定的技術支持,靠學生本身無法解決這個問題,而提高學生的防范意識很重要。對于異常信息如特定的信息需要特定的發布渠道,對此,大部分學生還能夠保持理智,不盲目擴散,只有5.6%的學生缺乏這種意識,直接分享和轉發。

3.3 對網絡輿論的認知

對于網絡輿論與傳統輿論間的界限,超過7成的學生認為網絡輿論是輿論的一部分,只有6.8%的學生認為有獨立性。網絡輿論是整個社會輿論的一部分,但是其所依賴的互聯網的特殊網絡拓撲結構決定了網絡輿論在產牛、傳播、發展和影響各個方面都有自己獨特的形式人們對于輿論本身的討論尚存爭議,因此針對網絡輿論這種新的輿論形式必然也有不同的見解

首先,對于網絡輿論中人數如何確定的問題,雖然在某些特定領域實行實名制,如支付寶的使用和微博大V的實名認證等,但是所有參與網絡輿論的人都實名制顯然不現實,即使都實名認證,也不能說這個實名賬號所發布的內容就是實名對應的這個人的態度,只能說言論由這個申請實名的人負責。實際原因就是實名賬號與人的實體是可分離的,我們知道賬號可以被盜、被輕易借用和被管理等,因此43.8%的學牛認為無法確定,只有6.3%的學生認為可以確定,這種結果也在情理之中。

其次,從20世紀90年代互聯網在我國逐漸普及以來,最早接受和使用的都是年輕人,因此網絡輿論中年輕人占主導由來已久。20多年來隨著時間推移,原來的年輕人更加成熟,現在的年輕人又是隨著互聯網一起成長起來的,而且隨著網絡的普及和接入設備的廣泛使用,其他年齡層的人上網數量占比也不斷擴大,但是就在網時間、參與力度及活躍程度而言還是年輕人占主導,因此網絡輿論中年輕人的主導因素還是沒有質的改變,年輕人的特點也就在網絡輿論中體現出來。以微博為例,根據現有的調查可以發現真正發布原創信息和觀點并主動推廣的人僅限于極少數人,而絕大多數人僅是轉發或評論,其中又以年輕人居多。調查結果顯示,38.2%的學生認為自己所在群體存在的缺乏獨立判斷力、人云亦云現象頗為嚴重,只有9.6%的學生認為在網絡上沉浸時間長和看得多,因此對網絡輿論更趨理性。

第三,網絡輿論影響力并不局限于網絡世界,電視中也經常可以看到主持人報道“某網友說”或“網絡中有觀點認為”這類語言。不僅如此,日常生活中也會經常出現“網上有人說……”左右我們對人或事物評價的情況,只是這種影響程度有多大,需要我們進一步研究。調查結果也顯示了這一特點,24.4%的學生認為在網時間與受影響程度成正比,只有極少數的學生認為不上網就不受網絡輿論影響。

最后,對于網絡輿論中的價值觀問題,22.3%的學生認為與我們傳統意義上輿論的價值觀是一致的,7.3%的學生認為價值觀是有沖突的。對于價值觀的沖突而言,我們現實生活中也存在,網絡輿論中年輕人是主導,與其說網絡輿論與傳統意義上輿論的價值觀有沖突,不如說是年輕人和社會中其他人群的價值觀有沖突,但這種沖突通過網絡輿論與一般輿論的沖突形式表現出來。

對于網絡輿論的操控性,43.5%的學生認為網絡輿論相對傳統輿論來說更難操控,18.0%的學生認為更容易操控。對于網絡輿論操控性的討論,關鍵在于誰要操控,誰被操控,網絡“水軍”的出現就說明有人試圖通過“水軍”操控輿論,顯然這比我們網下操控輿論容易得多,這些水軍以及那些組織水軍的人往往受利益驅使,而一旦其圖謀被識破,往往會得到相反的效果,而且這種情況多次出現后,網絡上的參與者自然會警惕這種現象,以后更難被這樣的輿論所左右,因此說網絡更難操控也有依據,于是就會出現那些網絡新手容易被網絡輿論所影響,而使用網絡時間較長的人往往不太會受其影響的情況。從調查的結果可以看出,多數參與問卷調查的學生網絡經驗相對比較豐富。

3.4 對網絡輿論的態度

絕大多數學生對網絡上的“黃賭毒”信息采取相對積極的態度,能夠保持不擴散有害信息的底線;少數學生采取放任態度,主動參與該類信息的擴散。當自己的喜好和公序良俗發生沖突時,超過7成的學生采取克制的態度,對不良言論進行抵制,極少數的學生放棄底線,參與其中。對于網絡輿論規范中政府的作用,大多數學生認為政府需要發揮作用進行依法適當管理,14.6%的學生認為需要以道德標準GrRRMPpu07EsnXgfD1ikUA==嚴格管理,10.0%的學生認為不該限制網絡輿論。

總體來說,大多數學生在網上能夠保持與網下一樣的道德和法律意識,只有少數學生認識有偏差,由于對網絡上匿名的誤解導致行為失當。

3.5 對計算機文化通識課程的興趣

對于將開設的計算機文化通識課,63.5%的學生最感興趣的是網絡社會心理學,其次為網絡安全49.g%,網絡游戲28.4%,信息社會的形成、發展和展望23.2%,計算思維(已開設)22.5%,但部分學生對于通識課作用的認識還存在問題,需要加強課程信息建設和學習規劃指導。

4 結語

網絡輿淪課程建設目標是通過對網絡技術的實現方式說明網絡輿論產生、傳播、發展和影響的特殊性,使得學生能夠認識到網絡輿論的本質。網絡輿論是通過信息技術呈現的輿論,參與其中的人一樣也需要有道德和法律責任,互聯網起初給人們一種誤解——網絡技術實現的虛擬性能成為逃避這種責任的手段。不管是理論還是現實,技術構建的社會依然是人的社會,因而就會有社會的準則,只是這些準則由于不同環境實施的形式會有差異。網絡輿論課程就是破除網絡迷思的醒神湯,使學生能認真對待網絡輿論,認識到網上和網下言行一致是應有的信息素養。