論我國服刑人員未成年子女法律保護的不足與完善

馬澎英

(中央財經大學,北京 100081)

論我國服刑人員未成年子女法律保護的不足與完善

馬澎英

(中央財經大學,北京 100081)

“南京餓死女童事件”引發人們對我國服刑人員未成年子女權利保護法律制度的反思。服刑人員未成年子女作為特殊的弱勢群體,不僅需要物質層面的救助,更需要法律制度給予的人權保障。服刑人員未成年子女權利保護法律制度應以“兒童利益最大原則”作為理論基礎,架構國家監護機制,并借助于PPP模式來探尋應然的保護路徑,以期使我國服刑人員未成年子女的權利得到有效保護。

服刑人員;未成年子女;法律保護;制度不足與完善

服刑人員未成年子女是法律上不容忽視的特殊群體。我國《民法通則》第16條規定了父母是未成年人的監護人,而對于應當履行監護義務的服刑人員,卻又因我國《監獄法》第19條“罪犯不得攜帶子女在監內服刑”的規定,致使其父母因在監獄里服刑而無法履行監護義務。另外,親朋好友因為他們是罪犯的孩子而嫌棄他們,孤兒院因為他們是有父母的孩子而拒絕接收,政府在這方面也始終袖手旁觀。如此種種因素的疊加,導致服刑人員未成年子女陷入“法律孤兒”的困境,以至生活極其艱難窘迫。例如,2013年9月“南京餓死女童事件”中,父親入獄,母親有吸毒史,兩個幼小的孩子活活餓死在屋里,讓出獄的父親痛苦萬分,[1]再一次給世人敲響了警鐘!因此,加強對服刑人員未成年子女的法律保護刻不容緩。

一、我國服刑人員未成年子女的生存困境

(一)服刑人員未成年子女的生存狀況

父母鋃鐺入獄,必定給家庭帶來沉重打擊,面對這種家庭結構的突變,未成年子女的承受能力最為羸弱。世人的冷漠無情,又像一把無形的殺人刀,給他們扣上了 “有罪的光環”。這些孩子在受打擊、歧視、不公正、教育缺失及經濟狀況不佳等種種問題的困擾下,容易出現生理、心理畸形發展,甚至易走上人生歧途。[2]比如被拐賣、販賣、強奸或被迫賣淫等,或者由于缺乏抵御外界不良誘惑的能力,逐步走向違法犯罪的深淵。這很可能形成惡性循環,出現罪二代、罪三代,增加社會的不安定因素。這個時候,政府、學校、社區、親屬和老師對他們的積極幫助和特別保護就顯得格外需要和迫切。[3]為了減輕這些孩子的身心壓力和社會對他們的歧視,使他們正常地成長,必須對他們進行必要的保護,[4]以減少孩子們生活上的壓力、教育上的偏差,降低犯罪的概率。

(二)服刑人員未成年子女實踐保護現狀

實踐中,我國政府始終沒有重視服刑人員未成年子女的保護,未曾設立專門的救助服務機構。但公益人士張淑琴在1996年創辦了陜西省回歸兒童村——全國第一個專門替服刑人員照顧教育孩子的慈善機構。此前,無論政府還是民間都未曾有過類似機構。該兒童村是一所專門無償代養代教服刑人員未成年子女的民辦公益慈善機構,為無人照料、陷入困境的服刑人員的未成年子女提供家庭式的救助服務。目前,其他地區也陸續創辦了代養代教服刑人員未成年子女的非政府組織(NGO),如北京順義太陽村,河南新鄉太陽村、大連陽光溢鴻兒童村、福建善恩園等,使服刑人員的未成年子女的生活、教育、發展有了一定的保障。但在實踐中,非政府組織保護服刑人員未成年子女的工作仍然面臨種種障礙。

第一,服刑人員未成年子女的保護渠道不暢通。由于沒有與法院、監獄等建立聯動機制,只有部分服刑人員未成年子女納入了非政府組織的保護中。仍然有很多服刑人員未成年子女未能得到非政府組織的保護,生活窘迫。

第二,服刑人員未成年子女的上學難問題。類似兒童村這樣的非政府組織大多地理位置偏僻,周圍學校較少,加之服刑人員未成年子女的身份特殊,老師向學校反應這類孩子缺乏管教,家長也反應不愿意讓自己的孩子和罪犯的孩子同班。學校迫于各種壓力,拒絕接受服刑人員未成年子女入學。

第三,服刑人員未成年子女醫療保障缺失。由于沒有醫療保障,非政府組織又存在資金困難,孩子生病很容易被耽誤,非常不利于服刑人員未成年子女的身體健康。

第四,缺乏專業的心理輔導人員。服刑人員未成年子女大多存在一定的心理問題,而由于工作待遇低,非政府組織的工作人員嚴重不足,尤其缺乏專業的心理輔導人員,不利于其心理健康。

如此種種障礙,充分暴露出我國對服刑人員未成年子女生存、教育、醫療等方面的嚴重忽視,其根源就在于法律保護的不足。救助服刑人員的未成年子女是一份不可推卸的社會責任。只有保障今天的青少年均有平等發展的機會,才能在未來社會中實現每個公民都能平等發展與競爭。[5]因此,我國有必要保護和尊重服刑人員未成年子女的合法權益。

二、我國服刑人員未成年子女法律保護的現狀

(一)服刑人員未成年子女法律保護現狀的梳理

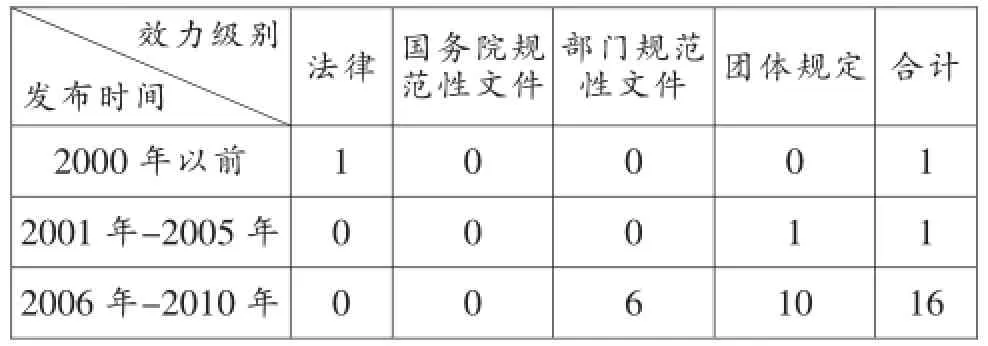

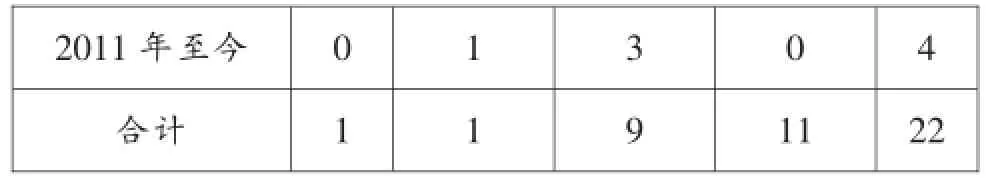

筆者對我國歷年出臺的涉及服刑人員未成年子女保護的法律法規等進行了搜索統計,涉及到服刑人員未成年子女保護的規定屈指可數(見表1)。需要說明的是筆者獲取數據使用的是北大法寶——中國法律檢索系統,以其中國法律法規規章司法解釋全庫中央級數據庫為數據來源。

表1:歷年出臺的涉及服刑人員未成年子女保護的法律法規等的情況(單位:部)

2011年至今 0 1 3 0 4合計 1 1 9 11 22

從表1可以看出來,在2000年以前,我國對服刑人員未成年子女的法律保護是屬于空白狀態,僅在《監獄法》第19條明確“罪犯不得攜帶子女在監內服刑”。這一規定雖然有助于防止父母蹲監獄而連累未成年子女一起失去自由,卻并沒有妥善安置這類未成年子女,也沒有對指定或者變更這類未成年子女的監護人等做出明確的規定,而我國兒童福利院的主要救助對象是孤殘兒童、棄嬰,對服刑人員未成年子女的保護與救助沒有納入其職責范圍,[6]無疑置其于法律孤兒的困境中。

在2001年至2005年期間,我國也幾乎沒有出臺保護服刑人員未成年子女的法律法規,僅有一個團體性規定——2003年8月13日發布實施的 《共青團中央、教育部關于在全國教育系統開展創建優秀“青少年維權崗”活動的通知》,該通知的第(六)項規定首次提出了加強對流浪兒童、服刑人員子女的關心教育。

直到2006年,我國才第一次出臺了專門針對服刑人員未成年子女救助的文件——由中央6部委等共同制定頒布的《關于開展“為了明天——全國服刑人員未成年子女關愛行動”的通知》。該《通知》相對較為具體地涉及了對服刑人員未成年子女的生活、學習等幫扶工作的落實,要求有關單位高度重視、精心組織、分工協作、總結經驗、加強宣傳,使“為了明天--全國服刑人員未成年子女關愛行動”家喻戶曉,深入人心,取得實效;并鼓勵、支持社會組織幫扶服刑人員未成年子女,引導公益基金支持多種形式的關愛活動,同時要加強對相關工作的指導、監督以及檢查。這也是至今為止,唯一一部專門針對服刑人員未成年子女保護的部門規章。

從表1中還可看出,2011年7月30日國務院發布實施的《中國兒童發展綱要》是涉及服刑人員未成年子女保護的僅有的一部 “國務院規范性文件”。該《綱要》提出,保障服刑人員未滿18周歲子女的生活、教育、醫療、公平就業等權利;建立服刑人員未成年子女的替代養護制度,為服刑人員未成年子女的生活、教育、就業、醫療、公平就業等各個方面提供制度保障。盡管此《綱要》還只是一個籠統的規定,沒有涉及具體的保障制度,但與國務院此前 (2001年5月22日)發布實施的 《中國兒童發展綱要》(2001-2010)相比,還是有一些進步。如,前一份《綱要》未曾涉及服刑人員未成年子女保護問題,其中只有諸如“關注女童和處于特殊困境的兒童,保證其獲得健康成長和平等發展的機會”等泛泛的規定。

(二)服刑人員未成年子女法律保護現狀的分析

1.相關法律規范效力層級較低

我國雖有涉及對服刑人員未成年子女保護的法律規范,但效力級別普遍較低,多為部門規范性文件(41%)和團體規定(49%),唯一涉及服刑人員未成年子女的“法律”只有《監獄法》,但也僅是禁止攜帶子女服刑,尚未有任何一部“法律”中真正涉及到服刑人員未成年子女的權利保障。

作為保護兒童人權大憲章的《未成年人保護法》中,沒有涉及服刑人員未成年子女的權利保護,只有一些原則性的規定。《教育法》中,未提及保障服刑人員未成年子女的受教育權及學費的減免,沒有關注對服刑人員未成年子女的心理教育。《預防未成年人犯罪法》中,也未就加強對服刑人員未成年子女的犯罪預防提出切實可行的治理措施。目前現有立法的效力級別普遍較低,對服刑人員未成年子女的保護沒有上升到“法律”的層面,保護力度明顯不足。效力級別低又直接導致在實際生活中被執行、適用和遵守的狀況不佳,很難具體落實,缺乏實質有效性。

2.保護內容上缺乏可操作性

我國雖然構建了以《未成年人保護法》為主體的兒童保護基本制度框架,但尚未出臺具體涉及服刑人員未成年子女的生活、監護、教育、醫療、公平就業等權利保障的實施細則。僅有的規定中,往往原則性的規定較多,缺乏可操作性,形成有法難依的困境,不能充分發揮作用。最為關鍵的是監護的責任主體不明確,導致這些規定在執行過程中被架空,不能實現保護兒童的目的。

筆者專門查閱了我國現行法律對未成年子女監護問題的規定。《未成年人保護法》第53條規定,“父母或者其他監護人不履行監護職責或者侵害被監護的未成年人的合法權益,經教育不改的,人民法院可以根據有關人員或者有關單位的申請,撤銷其監護人的資格,依法另行指定監護人。被撤銷監護資格的父母應當依法繼續負擔撫養費用。”按照目前的規定,在剝奪不合格父母的監護人資格之后,是需要另行指定監護人來監護的,如果沒有其他人愿意承擔監護責任,或者被撤銷監護人資格的父母拒不承擔撫養費用,這一問題就變得無解。[7]《民法通則》第16條規定 “未成年人的父母已經死亡或者沒有監護能力的,由下列人員中有監護能力的人擔任監護人:(一)祖父母、外祖父母;(二)兄、姐;(三)關系密切的其他親屬、朋友愿意承擔監護責任,經未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會同意的……沒有第一款、第二款規定的監護人的,由未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門擔任監護人。”該條款看似規制了未成年的監護問題,實則存在較大的缺陷,甚至沒有具體說明何為有監護能力。對于服刑人員未成年子女而言,首先,其父母承擔犯罪責任,在監獄服刑期間,無疑沒有了監護能力,而民政部門等因為服刑人員未成年子女并非沒有父母,拒絕承擔監護責任;其次,其祖父母、外祖父母大多年事已高,自己都需要別人贍養,更何談監護能力;再者,由于國家計劃生育,未成年人又大多是獨生子女,沒有兄弟姐妹,即使有可能也是未成年人;最后,由于服刑人員未成年子女的身份特殊,難免遭人歧視,大多沒有人愿意承擔監護責任,即使承擔,未成年子女也多數屬于寄人籬下,遭人白眼。因而該(一)、(二)、(三)項條款形同虛設,對服刑人員未成年子女沒有實質的保護意義。

3.監督不到位

《未成年保護法》中明確未成年人保護是國家和社會的共同責任。齊抓共管的工作機制,存在職權的交叉,一旦出現問題,這種“泛社會化”的責任要求在實踐中又往往成為相互推諉、逃避責任的最好借口。[8]而現有的規定中僅僅強調了要加強對相關工作的指導、監督以及檢查,由于缺乏明確的監督體系,沒有相應的懲罰機制,使得對服刑人員未成年子女保護的監督工作不到位。此外,我國并沒有獨立的監護監督機關,現有的監護監督機關是居民 (村民)委員會和法院,與監護權力機關合二為一。由于這些單位或機關本身有著更為重要的職能工作,監護監督工作只是形同虛設,[9]有監督之名而無監督之實,根本無法落實監護責任的適當履行,使服刑人員未成年子女陷入“法律孤兒”的困境,無法得到及時的救濟。

綜上,我國法律在救助服刑人員未成年子女方面處于缺位狀態是顯而易見的。如果我國未能將服刑人員未成年子女理應享有的合法權益上升到法律層面,規范并落實相應的保護,必然會導致這一群體淪落為法律孤兒,甚至成為“罪二代”,類似兒童村一樣的社會組織欲保護服刑人員未成年子女的合法權益也將無章可循、無法可依,更會造成這一群體權益保護的責任主體不明確等一系列問題。[10]

三、服刑人員未成年子女法律保護的國外借鑒

1959年《兒童權利宣言》首次將“兒童最大利益原則”確認為保護兒童權利的一項國際性指導原則。此時,兒童最大利益原則還不具備法律上的拘束力。1989年《兒童權利公約》(以下簡稱“公約”)的制定和頒行是確立兒童最大利益原則的里程碑。[11]公約的生效使該原則成為了國際上的“法律概念”,對各締約國具有一定的約束力。公約第3條第1款明確規定“關于兒童的一切行動,不論是由公私社會福利機構、法院、行政當局或立法機構執行,均應以兒童的最大利益為一種首要考慮”。各締約國應當在國內立法、司法及執法中,貫徹適用 “兒童最大利益原則”,并制定相應的程序,采取一定的措施,確保兒童權利得以實現。

(一)國外針對兒童最大利益原則的立法

如果沒有可靠的立法作為基礎,權利的主張就失去了根據。公約對各締約國都具有約束力,但只有轉化為國內法才具有可操作性。目前,世界上許多國家對于 “兒童最大利益原則”在立法中予以明確規定,尤其是英美法系國家中的英國、美國及澳大利亞等,都在立法中明確了該原則,大陸法系國家多以制度的設計體現該原則。我國于1992年正式加入了《兒童權利公約》,但始終沒有在《未成年人保護法》中確立該原則,僅在 《中國兒童發展綱要》(2001-2010)中提出了兒童優先原則。直到2011年,才首次于《中國兒童發展綱要》(2011-2020年)中提出了兒童最大利益原則,要求從兒童身心發展特點和利益出發處理與兒童相關的具體事務,保障兒童利益最大化。這說明我國已逐漸重視未成年人的權利保護,不僅要求優先考慮,還要求升華到更高的層次,考慮如何才能使未成年人的利益最大化。但是,由于沒有將原則上升到“法律”的層面,且沒有細化,導致這一原則并未很好的貫徹實施,侵害未成年人權益的事件層出不窮。因此,我國有必要結合我國國情,探索國外的立法經驗,通過具體的制度設計貫徹兒童最大利益原則,充分保護未成年人的利益。

1.英國

英國1989年《兒童法》第1條明確規定,法官在處理涉及子女問題時,應以兒童最大利益為首要的考慮,同時規定了法官在裁定兒童最大利益時必須考慮的6個相關因素,[12]即(1)子女可得知之意愿及情感(應考慮其年齡與認知能力);(2)子女的物質、精神以及教育所需環境;(3)改變所可能造成的影響;(4)年齡、性別、背景以及法官認為相關的其他特質;(5)父母一方以及法官認為與此相關的其他人滿足子女需要的能力;(6)法官在訴訟中維護兒童最大利益的職權范圍。可以說,英國對需要考慮的相關因素進行列舉,使法律更為統一和清晰,更系統地貫徹了兒童最大利益。

2.美國

美國大多數州都采用了子女最佳利益原則,并以法律的形式加以確立。鑒于該原則過于原則性,不便于司法實踐上的操作,美國在20世紀70年代初,開始了細化監護法規的運動,[13]規定了舉報、調查、兒童保護措施、家庭外照料安置措施以及訴諸司法等一系列程序。1973年《美國統一結婚離婚法》以列舉的方式為法院設定了一些在決定子女最大利益時應當審酌的具體因素。這種列舉式的規定更有利于法官的實際操作,減少了主觀隨意性。1997年《收養和家庭保障條例》中也確立了該原則。另外,在相關判例中也作了進一步闡述,為該原則的實踐提供了法律依據,[14]這些都細化了原則,使其更具可操作性。

3.澳大利亞

澳大利亞1995年《家庭法改革法案》確立了“兒童最大利益原則”。為了增強法律的可操作性,避免當事人對 “子女最大利益”理解上的偏差,該法第68F條第2款明確規定,法院認定“子女最大利益”應當考慮的12個因素;較之英國的立法,更加具體化,增加了諸如子女與父母接觸的現實困難或花費、父母各自的能力或其他撫養人的能力能否滿足子女感情和智力上的需要、盡可能減少子女將來可能會提起的訴訟等因素。與此相適應,其在關于子女的諸多具體制度規定中都直接規定了要以子女最大利益為考慮,[15]從整體上較為全面地貫徹了兒童最大利益原則。

(二)兒童最大利益原則應用于服刑人員未成年子女保護的國外具體實踐

兒童最大利益原則具有一定的不確定性,在具體應用原則時,需要理解公約第3條中的關鍵性詞語。所謂“關于”應該是指涉及到兒童利益的一切行為,不管是直接行為還是間接行為。也就是說,不論如何間接,只要對兒童產生了影響,也不論這種影響是即時的還是未來性質的,均應視為公約條文中的應有之意。“一切行動”應當作廣泛的理解,包括作為行為和不作為行為。而“首要”說明這并非是絕對的、唯一的考慮因素,可能還會有“其次”因素相競爭,比如社會公共利益,從而產生權利的沖突。此時就需要全面平衡各方利益的基礎上,盡量降低對未成年子女的負面影響,將損害最小化。具體到服刑人員未成年子女事件中,“首要考慮”,并非簡單的指行為人需要承擔刑罰責任,但是考慮到其有未成年子女,就免除刑罰。必須注意的是,兒童最大利益原則強調的是兒童個體權利的最大利益,而非其他有關機構或者父母和其他監護人的最大利益。[16]畢竟,免除父母的刑罰未必就有利于其未成年子女的利益,況且這也有悖于罪責刑相適應原則。

目前,國家主義是各個國家未成年人監護的立法改革的趨勢,主要表現在未成年人監護的社會化與公法化。英國較早就產生了“國家是兒童最高監護人”的平衡法理論,其中蘊含的意義是不言自明的,國際、家庭和社會對于兒童來說,更多的是責任和義務。[17]美國1997年《收養和安全家庭法案》要求兒童福利局必須提起終止父母監護資格的訴訟,并將兒童送養,幫助兒童找到長久安置的住所。[18]從該法案可以看出,國家在適當的時候進行了司法干預,賦予兒童權利以可訴性,從源頭上控制了服刑人員未成年子女流離失所,保障了基本的生存權。美國2001年《俄勒岡州服刑人員子女保護計劃》中,國家承擔了監護的責任,從逮捕階段、審判階段到監獄階段等,都專門設置了保護工作組,充分詳盡的考慮了未成年子女的根本利益。可以說,該計劃從各個階段落實了對服刑人員未成年子女的保護,減輕了父母犯罪被監禁對其子女的創傷,對我國具有一定的參考意義。另外,《法國民法典》明示,“如無人監護,在監護涉及未成年人時,監護法官得將其交由國家負擔,或者在涉及未成年人時,交由社會援助兒童部門”(第433條)。[19]《德國民法典》第1791b條規定:“沒有適合于做監護人的,也可以選任青少年局作監護人。”就青少年局來說,是國家監護的實體性主體,代表國家承擔著監護的實體責任。“監護人的報酬從被監護人的財產中支付,被監護人沒有財產的,由國家支付。[20]該法典第1792條還規定了監護監督人,以輔助監護法院處理監護事務,補救個體監護之不足。法國和德國在民法典中將未成年人監護設定為強制性社會公職,使得監護制度兼具公法和私法的雙重色彩,加強了對未成年人的保護。

國家是“終極父母”,當父母因客觀原因不能或者不適宜履行這一責任時,國家通過其公權機構或社會組織擔負起實際責任。[21]英國、美國、法國、德國都較好地貫徹了兒童最大利益的本位原則,將家庭監護上升到了國家監護的層次,由國家對未成年人行使終極保護,填補了父母監護的不足和無親屬監護的空缺。實踐中,父母的無能、失職及缺位是客觀存在的,必須以法律形式,實現國家監護監督責任的承擔。當出現監護空白的時候,從未成年子女的最大利益出發,國家應當直接替代傳統的家庭責任,完成未成年子女的兜底監護責任。這種強制轉移監護權的實質是國家為保護被監護人而對原監護人監護資格的剝奪,其法律效果是導致原監護人監護資格的喪失。[22]服刑人員在服刑期間,不具備監護的能力,繼續保留其監護資格,會導致其未成年子女陷入“法律孤兒”的困境。為了使未成年子女擺脫困境,國家應當終止服刑人員的監護資格,重新確定監護人。由于服刑人員未成年子女身份的特殊,只有由國家承擔起“兜底”的保護責任,才能從源頭上防止未成年子女的流離失所,消滅“法律孤兒”,填補監護空白。因而,建立國家監護機制,刻不容緩。

四、我國服刑人員未成年子女法律保護的完善

(一)在《未成年人保護法》中確立兒童最大利益原則

英國、美國及澳大利亞有一個共同的特點:不僅在國內立法上確立了“兒童最大利益原則”,而且進行了有益的探索,以列舉的方式使原則更具備可操作性。因此,我國有必要借鑒英國、美國及澳大利亞的立法經驗,在《未成年人保護法》中確立兒童最大利益原則,并明確在判定“兒童最大利益”時應考慮的相關因素,增強其可操作性。如綜合考慮服刑人員未成年子女的年齡、性別、精神狀況、教育程度、有無可以履行監護責任的監護人、探視費用等因素,使兒童最大利益原則更具操作性。

(二)采用嵌入式立法模式完善相關具體制度

以《未成年人保護法》確立的兒童最大利益原則為指導,從實際情況出發,完善相關立法,使服刑人員未成年子女的保護有法可依,有章可循。具體到相關制度設計上,鑒于我國需要關注的弱勢未成年人還有很多,如農村留守未成年人、流浪未成年人、父母離異的未成年人等都需要法律的保護。專門出臺一部保護服刑人員未成年子女的法律不切合實際。較為可取方式是針對效力級別低、缺乏可操作性及監督不到位等問題,將服刑人員未成年子女的法律保護相應地嵌入現有相關法律法規中。如在《未成年人保護法》中增加對服刑人員未成年子女監護、隱私權、醫療保障等方面的保護并明確監督主體;在《教育法》中增加服刑人員未成年子女有平等的受教育權、學校不得因適齡兒童是服刑人員的孩子而拒絕接收的相關法條;在《預防未成年犯罪法》中增加預防服刑人員未成年子女犯罪的相關規定等。

(三)建立國家監護機制

國家的監護責任,主要是通過對父母等監護人的監督來實現,但是在必要的時候,應當進行國家干預,實現對未成年子女的保護,即建立國家監護機制。目前,我國沒有專門救助服刑人員未成年子女的福利機構。《民法通則》確認了民政部門作為最后順位監護人。但現實中,服刑人員未成年子女是一群特殊的群體,由于沒有剝奪父母的監護資格,監護權并沒有轉移給民政部門,親屬也不愿意監護,使服刑人員未成年子女處于“法律孤兒”的境地。因此,筆者認為,我國應當賦予民政部門監護監督的義務,當生存條件明顯對未成年子女不利時,由民政部門起訴終止父母監護權,并安置未成年子女。對于服刑人員未成年子女的安置,要考慮到其最大利益,民政部門首先應盡力修復被破壞的監護關系,將監護權轉移給近親屬,并對其予以監督,確保近親屬能夠履行監護職責。只有當近親屬不適宜或者無法繼續履行監護職責時,才將未成年子女安置在福利機構或者民間組織中。即為了未成年子女的最大利益,將“陌生人”的監護作為最后的手段。

民政部門可以選擇專門建立一個福利機構或者納入現有福利機構,如美國。考慮到我國國情,專門建立福利機構并不切合實際,畢竟需要關注的弱勢未成年人還有很多,如農村留守未成年人、流浪未成年人等,不可能一一專門建立福利機構去保護。而納入現有福利機構雖然較為切合實際,但容易忽視服刑人員未成年子女的特殊心理。從我國保護現狀的實際出發,筆者認為恰當地引入PPP模式的應用,政府與非政府組織合作提供代養服務,不失為一個可取的選擇。

[1]中國廣播網.南京餓死女童事件——女童父親出獄見尸體號啕大哭[EB/OL].[2014-10-11]http://finance.stockstar.com/ FB2013090500002254.shtml.

[2]張旭.喚醒責任倫理的自覺——服刑人員未成年子女教育的倫理思考[J].哈爾濱學院學報,2008(11):11-12.

[3]姜志榮.服刑人員未成年子女社會幫扶對策的研究[J].經濟研究導刊,2011(9):138.

[4]彭佳.淺析服刑人員未成年子女保護的必要性及途徑[J].山西青年管理干部學院學報,2010(1):73.

[5]周濤.談服刑人員子女的社會保護[J].遼寧警專學報,2005(4):68.

[6]夏禹波、姜志榮.青島市服刑人員未成年子女教育現狀調查及對策研究[J].青島大學師范學院學報,2010(9):118.

[7]鳳凰網資訊.剝奪失責父母監護權須有國家監護制度[EB/OL]. [2014-11-14]http://news.ifeng.com/gundong/detail_2014_01/ 22/33226689_0.shtml.

[8]曹詩權.未成年人監護制度研究[M].北京:中國政法大學出版社,2004:292.

[9]聶陽陽.未成年人監護制度之反思與重構[J].北京社會科學,2008(6):82.

[10]郭欣.淺談服刑人員未成年子女社會保護問題[J].湖南公安高等專科學校學報,2006(4):91.

[11]王雪梅.兒童權利保護的“最大利益原則”研究(上)[J].環球法律評論,2002(冬季號):494.

[12]陳葦,王鹍.澳大利亞兒童權益保護立法評介及其對我國立法的啟示——以家庭法和子女撫養(評估)法為研究對象[J].甘肅政法學院學報,2007(5):37.

[13]劉穎.論子女最佳利益原則[D].廈門大學,2007:11.

[14]王蓓蓓.國際兒童保護中的兒童最大利益原則研究[D].安徽大學,2012:19.

[15]談婷.澳大利亞兒童權利保護的立法與司法研究[D].西南政法大學,2006:21.

[16]王勇民.兒童權利保護的國際法研究[D].華東政法大學,2009:94.

[17]王雪梅.兒童權利論——一個初步的比較[M].北京:社會科學文獻出版社,2005:33.

[18]龐丹,劉珍,邸文一.大連兒童村救助項目發展模式研究[J].經濟研究導刊,2010(26):69.

[19]李超,畢榮博.從未成年人保護看國家監護制度的構建[J].青少年犯罪問題,2004(4):14.

[20]楊軍生,李玉華.論我國未成年人監護制度的改革與完善[J].人權,2005(3):38.

[21]范平.論我國留守兒童國家監護制度構建的理論基礎與現實路徑[J].中南財經政法大學研究生學報,2013(6):122.

[22]張步峰.公法視野下流浪兒童監護權的轉移[J].河南省政法管理干部學院學報,2007(6):77.

On Insufficiency and Perfection of Legal Protection for Prisoners’Minor Children

Ma Pengying

(Central University of Finance and Economics,Beijing 100081)

The event of"Nanjing girl starving to death"led to reflection on legal protection for the right of the prisoners’minor children.As a special disadvantaged groups,the prisoners’minor children need not only material help,but more human rights protection.In order to effectively protect their legal rights,it is expected to take the legal system“Children Benefit Maximum Principle”as the theoretical basis,establish national monitoring mechanism,and explore the protection path with the aid of the PPP model.

prisoners;minor children;legal protection;systematic insufficiency and perfection

D922.183

A

1671-5101(2015)02-0078-07

(責任編輯:唐世業)

2014-12-05

馬澎英(1988-),女,新疆昌吉人,中央財經大學2012級經濟法專業碩士研究生。