中?西方音樂對情緒的誘發效應*

白學軍 馬 諧 陶 云

(1天津師范大學心理與行為研究院,天津 300387) (2云南師范大學教育科學與管理學院,昆明 650000)(3云南師范大學民族教育信息化教育部重點實驗室,昆明 650000)

1 引言

音樂的價值在于對情緒的誘發(Juslin,2011;Koelsch,2014),例如:當我們聽到《二泉映月》時,悲傷的情緒會油然而生;當我們聽到《喜洋洋》時,快樂的情緒會洋溢心頭。音樂有自身的結構規則,探討音樂結構與情緒反應之間的關系是認識音樂誘發情緒機制的重要途徑(Gabrielsson &Lindstr?m,2010)。

音樂調性(tonality)的概念來源于西方七聲調式音樂體系,它涉及到調式類型和依據主音建立和聲功能組織,其規則是調性音樂中重要的句法結構規則 (Bigand,Delbé,Poulin-Charronnat,Leman,&Tillmann,2014;Koelsch,2011)。調式(mode)是指圍繞主音形成的音程排列方式,根據中心音及音程排列方式的不同,西方音樂可形成大調式(Major mode)和小調式(Minor mode)兩種基本類型;調性(tonality)在調式基礎上,明確了主音的具體位置,并進一步確定了音符之間的和聲功能關系。音級及以其為根音建立的和聲音程(幾個音結合成為和音)之間存在嚴格的層級性,即圍繞主和聲音程,其他的和聲音程將形成重要程度和穩定程度上的層級區別,而每一個和聲音程結構都將具有自己的功能。具體來說,主和聲音程(在單旋律情況僅此只有一個音)處于最高層級,成為樂曲發展的中心點和建立聽覺背景的參照點,被譽為和聲穩定性最高的和聲音程,屬和聲音程和下屬和聲音程位于第二層級,重要程度和穩定層級相對較低,與主和聲音程共同成為支撐樂曲發展的主干,剩余的4個和聲音程位于第三層級,在樂曲發展中只能是處于較不重要的地位,承擔配合、修飾和扶持主干音程的功能(杜波夫斯基,葉甫謝耶夫,斯波索賓,索科洛夫,2008;Koelsch,2011)。

調性規則是西方音樂表達情緒的重要元素,以歐洲人群為被試的多項研究發現,普遍歐洲群體能夠認知和理解調性規則所傳遞的情緒內涵,并在基礎上,喚起較為一致的情緒反應。調式類型通常與情緒色彩相關,大調音樂在聽覺效果上明亮開闊,容易喚起高興和抒情(溫情)等正性情緒體驗,小調音樂則聽起來曲折蜿蜒,容易喚起悲傷、恐懼、憤怒等負性情緒體驗(Huron &Davis,2012;Juslin &Lindstr?m,2010;Straehley &Loebach,2014)。和聲功能通常與情緒喚醒度相關,Krumhansl等人的一系列研究發現,穩定層級低的和聲音程相比穩定層級高的和聲音程,容易喚起與“不和諧”“驚奇”和“警覺”等相關的“緊張”體驗,激活情緒的高漲;而穩定層級高的和聲音程與穩定層級低的和聲音程相比,容易喚起與“和諧”相關的“放松”體驗,帶來情緒的平靜。“不穩定”與“穩定”的交替使用,創造出“緊張”與“放松”的對比,形成音樂獨有的情緒張力,也帶給了聽眾特殊的美學感受(Krumhansl,1996;Koelsch,Kilches,Steinbeis,&Schelinski,2008;Lerdahl &Krumhansl,2007;Lehne,Rohrmeier,&Koelsch,2013)。

調性規則與情緒關系的研究一直建立在西方音樂和西方人群之上,存在的重要爭議是:從西方音樂文化體系中演化而來的規則,其對情緒的誘發是基于文化內法則,還是基于自然法則?為此形成了文化特異觀(culture specificity)與文化普遍觀(culture generality) (Laukka,Eerola,Thingujam,Yamasaki,&Beller,2013;Swaminathan &Schellenberg,2015;Thompson &Balkwill,2010)。文化特異觀認為調性規則是西方音樂文化中逐漸演變形成的符號理論,它的發展類似于語言的句法,反映著聲音與意義間的抽象認知結構關系,它對情緒的誘發需要借助西方調性音樂思維的圖式驅動(Huron &Davis,2012;Swaminathan &Schellenberg,2015)。文化普遍觀則認為調性規則對情緒的誘發更多只需借助知覺驅動,而以“物理主義”為代表的觀點提出,調性蘊涵著基本的聲學物理特性,它對情緒的誘發是聲音心理聲學特性的自然結果(Bigand,Poulin,Tillmann,Madurell,&D’Adamo,2003;Bigand et al.,2014;Collins,Tillmann,Barrett,Delbé,&Janata,2014;Patel,2008)。解決文化特異觀與文化普遍觀爭議的重要方法是開展跨文化研究。文化特異觀認為聽眾若能被西方調性規則誘發起相應的情緒,需要習得西方音樂的聽覺模式,而普通的非西方人群由于欠缺音樂文化環境,可能對西方調性的情緒表達規則并不敏感。文化普遍觀則強調調性規則背后的聲學特征,認為非西方群體能夠借助知覺機制產生相應的情緒(Bigand et al.,2003,2014;Collins et al.,2014)。已有跨文化研究多從調式類型的角度,考察了一些非西方人群在大調和小調音樂下的情緒感受,研究結果對兩種觀點各有支持,如:印第安被試和日本被試在聆聽大調和小調音樂時,具有與歐洲被試類似的情緒體驗,大調喚起了正性情緒,小調喚起了負性情緒(Thompson &Balkwill,2010)。以中國被試、亞馬遜土著居民和玻利維亞被試的研究中,卻沒有發現大小調式與情緒體驗的穩定對應關系(蔡岳建,潘孝富,莊鐘春曉,2007;黃衛平,2011;Huron &Davis,2012),這些研究在實驗范式、實驗材料及測量指標方面存在較大的不一致,結果難以做出比較,需要更多實驗做出佐證。與此同時,和聲功能對非西方人群的情緒誘發效應,卻較難查到直接研究資料。只有一項研究具有較大關聯,Wong,Roy和Margulis (2009)考察了印度土著居民(不熟悉西方音樂的人群)在聆聽西方旋律音樂中,采用主音、調內非主音及調外音三種條件作為結束音時,所產生的“緊張”體驗。在這其中,三種條件的穩定性層級為主音>調內音>調外音。研究發現,與主音相比,印度土著居民能夠在其他兩種情況下,產生更強烈的“緊張”體驗,但總體上,比西方群體傾向于做出“更緊張”的判斷,研究結果為異文化人群能夠在一定程度上理解西方和聲功能的情緒表達提供了例證。但這項研究的實驗范式涉及到終止句法違例,在這樣的范式下,所產生的“緊張感”中,不僅僅是音的穩定性層級差異導致的作用,還可能混淆了違反終止感所帶來的效應,近年的研究已轉向在非句尾部分進行操控(Tillmann &Marmel,2013)。此外,這項研究只用了“緊張度”一項指標,而情緒是一個多維的概念,涉及到效價、喚醒度和緊張度等多個維度的體驗,以及在基礎上的生理反應,單一的 “緊張度”測評,對于全面和深入地認識調性規則誘發下的情緒反應,顯然是不夠的(Koelsch et al.,2008)。再者,這項研究所采用的實驗材料是旋律音樂,而非和聲音樂。雖然在旋律音樂中,每個單音也有一定的和聲功能,但是與和聲音樂相比,單音的和聲功能帶有模糊性(Koelsch &Jentschke,2009),用于考察非西方人群對和聲功能的敏感性,并不十分適合。

要澄清文化特異觀和文化普遍觀的爭論,除調式類型外,應該更多關注和聲功能帶來的情緒誘發效應,因為和聲音程組織的層級原則以及通過不同穩定性的對比實現情緒的誘發是西方音樂的典型標志。在其他一些非西方音樂文化體系中,雖然其也規定了旋律需要圍繞主音或主音程而組織,但非主音程的層級組織規則并不是必須的,如:典型的中國傳統五聲調式音樂,也規定了旋律需要圍繞主音而組織,但在這種線條型音樂中,音級之間并不存在非常嚴格的和聲“穩定性”功能層級,也不存在非常嚴格的“和聲”行進規則(樊祖蔭,2003),通過和聲“穩定”與“非穩定”的相對關系來實現情緒誘發,體現著西方調性音樂的文化特色,也更體現著西方音樂文化與非西方音樂文化的思維區別(Patel,2008)。此外,雖然和聲功能與調式類型都屬于調性音樂中的結構規則,但兩者在誘發的情緒反應特征及誘發機制方面可能都并不相同。如:在以失樂癥(Amusia)為被試的研究中發現,失樂癥病人能夠感受到大調和小調在情緒上的差異(Paquette,Gosselin,&Peretz,2011,June),卻在感受和聲音程的穩定性功能上存在一定缺陷,他們不能夠完成外顯化任務,而雖然能夠進行內隱化加工,但與控制組具有差異(Tillmann,Peretz,Bigand,&Gosselin,2007;Tillmann,Gosselin,Bigand,&Peretz,2012),這些研究結果說明調式類型與和聲功能在誘發情緒機制方面可能具有分離關系,在理解文化效應時,應該分別進行討論。本研究在實驗1中,將同時關注調式類型與和聲功能,以中國人群作為被試,考察西方大調和小調在分別采用高穩定和聲音程結構(主和聲音程)和采用低穩定和聲音程結構(屬和聲音程)情況下,對情緒的誘發效應。本研究假設,如果西方調性音樂中的調性規則對情緒的誘發效應更多地表現出文化普遍性,那么中國被試將與西方被試具有較為相似的情緒誘發特征,即大調能誘發起正性情緒,小調能誘發起負性情緒,并且和聲音程穩定性的差異會帶來情緒誘發效應的差異。本研究將依據前人研究方法(Juslin &Lindstr?m,2010),對現有音樂材料進行改編和標準化,盡可能保持材料之間除自變量外,在其他音樂線索上的一致性,以增加實驗的效度。

在實驗1基礎上,實驗2將探討與大小調具有共性特征的中國宮調與羽調對情緒的誘發效應,從另一角度論證文化特異觀與文化普遍觀的爭論。文化特異觀強調大小調對情緒的誘發是建立在西方七聲音階文化內,通過音程結構的相互對比和支撐而實現,脫離了西方七聲音階范疇,可能也就失去了結構與意義的抽象基礎。文化普遍觀更為強調調性規則所蘊涵的物理聲學特征,認為只要保持了相關的聲學屬性,就能產生出類似的情緒體驗(Bigand et al.,2003,2014;Collins et al.,2014;Huron&Davis,2012;Trehub,Becker,&Morley,2015)。中國五聲調式音樂與西方七聲調式音樂劃分的基礎都是八度關系音高,宮調與大調,羽調與小調具有同主音(或同主和聲音程結構)關系,兩者保持了構建大小調情緒色彩的基本聲學屬性。但五聲調式音樂與七聲調式音樂存在諸多區別,如:在五聲調式音樂中,基本音列只包括5個音,不存在Fa、Si兩個音級(或者說僅此視為偏音),再者,音級功能性并不十分明確(樊祖蔭,1999,2003)。那么,在音程關系和音級相對功能關系都已區別于七聲調式情況下,宮調能否仍然誘發出與大調相一致的正性色彩?羽調能否仍然誘發出與小調一致的負性色彩呢?此外,在西方和聲思維的影響下,近現代五聲調式音樂已引入和聲功能的應用(樊祖蔭,2003;黎英海,2001),但由于五聲調式與七聲調式音樂的固有差異,那么,移植于西方調式音樂中和聲音程“穩定”與“不穩定”的相對關系,能否在五聲調式中產生作用,帶來聽眾情緒上的差異呢?迄今為止,國內外尚沒有實驗研究對以上問題進行討論,都是依據西方音樂理論做出的推測。本研究將基于宮調和大調,小調和羽調的共性,考察宮調和羽調在采用高穩定和聲音程結構(主和聲音程)和采用低穩定和聲音程結構(屬和聲音程)情況下,對情緒的誘發效應,探討西方調性規則的情緒誘發效應能否遷移到中國音樂體系中?進一步揭示音樂情緒與文化的關系。

本研究將同時采用主觀報告(效價、喚醒度、緊張度)和生理指標(皮電、指脈率、指溫)來監測調式誘發下的主觀體驗和自主神經變化特征,其目的是觀察音樂情緒的成分(Hill &Palmer,2014;Juslin,2011;馬諧,白學軍,陶云,2013)。一些音樂美學研究者認為:音樂情緒的產生源于美學體驗,它并不具有一般化情緒所攜帶的適應功能,因此,音樂結構激活的更多只是純認知體驗,不存在具身性的“生理喚醒”,而即使有生理變化,也是領域特殊的,并不等同于其他情緒刺激物(如:圖片)誘發的生理模式(Juslin,2011)。另外一些研究者認為,個體對聲音特質的敏感是與進化相關的適應功能,因此,音樂結構對情緒的激活與其他情緒刺激物下的生理反應模式相似(Flaig &Large,2014;Hill &Palmer;2014;Lundqvist,Carlsson,Hilmersson,&Juslin,2009)。早期探討調性規則與情緒的關系時,多采用單一的主觀報告方式進行,無法考證調性規則作用下的生理成分(Eerola &Vuoskoski,2013)。近期研究開始采用皮電、指脈率和皮溫等指標進行檢測,但結果存在較大分歧,如:在其他情緒刺激物(如:圖片)研究中,指溫一直都與情緒效價具有較好的正向對應關系,情緒體驗的效價越高,指溫也越高。而在調式類型誘發情緒的研究中,雖然大調下的情緒效價高于小調,大調指溫卻有時高于小調(van der Zwaag,Westerink,&van den Broek,2011),有時低于小調(Lundqvist et al.,2009)。此外,在其他情緒刺激物(如:圖片)的研究中,皮電和指脈率(心率)的變化通常與情緒喚醒度和緊張度具有正向對應關系(Kreibig,2010;Levenson,2014),而在此領域研究中,并沒有發現這些對應關系的穩定存在(Lundqvist et al.,2009;van der Zwaag et al.,2011)。本研究將通過生理指標的監測,觀察調性規則誘發下的情緒反應中,是否一定具有生理反應成分呢?如果有,生理指標與主觀評價指標之間是否會呈現出某種關聯?

總之,本研究將采用主觀指標(效價、喚醒度、緊張度)和生理指標(皮電、指脈率、指溫),考察中國被試在西方調式音樂(實驗 1)和中國調式音樂(實驗 2)條件下的情緒反應特征。通過關注情緒體驗成分,揭示調性規則對情緒的誘發是文化特異性現象,或是文化普遍性現象?而通過關注情緒體驗與生理反應之間的關系,進一步揭示調性規則誘發的情緒成分符合領域一般化特征,還是領域特殊性特征?

2 實驗1 西方大調和小調在不同穩定性和聲結構下的情緒誘發效應

2.1 實驗目的

探討西方大調和小調音樂,在采用不同穩定性的和聲音程結構(以下簡稱和聲結構)下,對中國被試的情緒誘發效應,考察被試在聆聽音樂過程中的情緒體驗(效價、喚醒度、緊張度)和生理變化(皮電、指脈率、指溫)特征。

2.2 方法

2.2.1 被試

選取天津師范大學被試24人(平均年齡=20±0.5歲),其中,男性10人,女性14人,被試經學校醫療檔案管理處確認,沒有聽力、視力及認知方面的臨床疾病史,被試經個人匯報,未接觸過音樂專業學習,沒有日常聆聽西方音樂的偏好及習慣,尤其是沒有聆聽西方古典音樂的偏好及習慣,被試出生和生長的環境在中國區域行政級別劃分上屬于鄉級。

2.2.2 實驗設備和儀器

實驗采用 Superlab系統呈現刺激并記錄被試的反應,該系統刺激呈現與計時精度均為1 ms。刺激通過 Dell 17寸顯示器呈現,被試距屏幕 60cm處。顯示器的分辨率為1024×768,屏幕的背景為白色。使用BIOPAC公司生產的MP150型16導生理記錄儀系統,記錄被試在實驗階段的皮電、指脈率和指溫。

2.2.3 實驗材料

從《拜爾鋼琴基本教程》選取旋律結構相似的大調和小調簡單旋律各6段,每段音樂包括8小節,對其中的兩個小節進行改編,分別對應修改為屬和聲功能版本(d)和主和聲功能版本(t),采用屬和聲功能的屬于低穩定和聲結構,采用主和聲功能的屬于高穩定和聲結構(杜波夫斯基等,2008),參照前人研究,對材料進行標準化處理(Juslin &Lindstr?m,2010),移調使每一段音樂的調高統一為中央 C,節拍均改編為 4/4拍,低音伴奏部分均改編為全音符和弦(音高為和聲功能和弦) (材料如圖1所示),速度統一設為88拍/min (Modera,中板),音樂平均響度為65~75 dB之間。為排除其他因素的干擾作用,對材料還進行了如下評定:(1)熟悉性評定,23名大學生對所選材料的熟悉性進行由低至高 1~5級評分,最終所選材料評分低于 2.5分,均為熟悉性中等水平以下的材料。(2)流暢性評定,為避免由于改編材料流暢性過差帶來的影響,請兩名音樂學院作曲專業教師對材料的流暢性進行由低至高 1~5級評定,最終選取材料流暢性評分高于2.5分,均為流暢性中等以上水平的材料。從圖1可以看到,研究在大調和小調下,分別創設了兩種條件,一種條件是“屬和聲音程——主和聲音程”的回歸,另一種條件是“主和聲音程——主和聲音程”的回歸,兩種條件都是符合句法規則的終止式,唯一的區別在于向主和聲音程回歸過程中,前一小節和聲音程結構在穩定性上的差異。它們之間結果的差異正好能夠體現出,屬和聲音程相對于主和聲音程而言的“低穩定”性所誘發的情緒差異。

2.2.4 實驗范式及程序

本研究采用主觀報告及生理測量,全部實驗包括6個步驟:(1)被試進入實驗室填寫個人信息表;(2)主試介紹實驗任務和進行示范;(3)主試幫助被試連接生理反應的傳感器,佩戴耳機,調整坐姿;(4)被試進行兩次練習;(5)進入正式實驗階段,隨機播放音樂選段,音樂播放結束時完成對本段音樂的效價、喚醒度和緊張度的主觀評定,并完成兩道數學題作為實驗干擾任務,隨后休息 1分鐘,進入下一段音樂的評定,每段音樂平均時長22 s,共完成24段音樂評定;(6)實驗結束,贈送禮物。

圖1 實驗1材料示例

2.2.5 實驗設計

采用2(調式類型:大調、小調)× 2(和聲結構:低穩定、高穩定)被試內實驗設計。

2.2.6 實驗測量工具

第一:主觀指標采集。

愉悅度、喚醒度采用 SAM 自評量表(Self-Assessment Manikin,SAM),程度由低至高(1~9)包括9個等級(Bradley &Lang,1994)。緊張度采用自評由低至高(1~9級)打分,參照前人研究,緊張度具體釋義為不穩定、不放松、不和諧和驚奇等感受(Krumhansl,1996;Koelsch et al.,2008;Lerdahl &Krumhansl,2007)。

第二,生理指標采集。

皮電:皮膚電反應放大器(GSR100C),用皮膚電阻傳感器(TSD203)連接于被試的左手的中指腹部和無名指處,記錄被試在實驗過程中皮電數據,單位是μs。指脈率:光電容描記放大器(PPG),用光敏傳感器(TSD)連接于被試的左手拇指,記錄被試在實驗過程中指脈率數據,單位是bpm。指溫:皮膚溫度放大器(SKT100C),用熱敏電阻傳感器(TSD102)連接于被試的左手食指,記錄被試在實驗過程中指溫數據,單位是℉。

2.2.7 實驗數據及處理

采集的生理數據用 Acqknowledge 4.0軟件進行編輯處理。參照以往研究(白學軍,朱昭紅,沈德立,劉楠,2009;Gomez &Danuser,2004),以各實驗條件下音樂播放前 15 s均值作為被試的“基線”水平,分別采集被試在不同實驗條件下的皮電、指脈率及指溫基線,計算刺激呈現過程中的皮電反應、指脈率及指溫的均值,使用刺激呈現過程中的均值減去該實驗條件“基線”后的值,作為衡量實驗效應的指標,其中,需要進一步對皮電指標做 Ln線性轉化,后期數據均采用SPSS 16.0統計分析。

2.3 數據結果與分析

2.3.1 西方大調和小調在不同穩定性和聲結構下的情緒體驗誘發效應

大調小調在采用不同穩定性的和聲結構下,被試評定的情緒體驗如表1所示,本研究在以下部分主要報告了具有顯著效應的變量結果。

表1 大調和小調在不同穩定性和聲結構下的情緒體驗誘發效應(n=24)

以5作為情緒效價9級評定的中間水平,比較不同條件下的效價與5是否存在顯著差異,單樣本t檢驗顯示:t

(23)=2.19,p

<0.05;t

(23)=4.37,p

<0.001;t

(23)=–4.63,p

<0.001,t

(23)=–2.48,p

<0.05,表明大調條件下的情緒感受為正性,小調條件下的情緒感受為負性。以效價為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應顯著,F

(1,23)=35.36,p

<0.001,η=0.60,大調高于小調;和聲結構主效應顯著,F

(1,23)=8.66,p

<0.01,η=0.27,低穩定低于高穩定;調式類型與和聲結構的交互作用不顯著。以喚醒度為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應顯著,F

(1,23)=7.51,p

<0.05,η=0.25,大調高于小調;和聲結構主效應顯著,F

(1,23)=6.95,p

<0.05,η=0.23,低穩定高于高穩定;調式類型與和聲結構的交互作用不顯著。以緊張度為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應不顯著;和聲結構主效應顯著,F

(1,23)=6.15,p

<0.05,η=0.21;調式類型與和聲結構的交互作用顯著,F

(1,23)=6.83,p

<0.05,η=0.23,大調條件下,低穩定高于高穩定(p

<0.05),小調條件下不顯著。2.3.2 西方大調和小調在不同穩定性和聲結構下的生理反應誘發效應

大調和小調在采用不同穩定性的和聲結構下,被試的生理反應變化如表2所示。

表2 大調和小調在不同穩定性和聲結構下的生理反應誘發效應(n=24)

對比不同條件下的皮電變化值與0是否存在顯著差異,單樣本 t檢驗顯示:t

(23)=24.71,p

<0.001;t

(23)=9.39,p

<0.001;t

(23)=18.02,p

<0.001;t

(23)=11.74,p

<0.001,表明與基線相比,在4種條件下,皮電值均顯著上升。以 Ln皮電變化值為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應不顯著;和聲結構主效應顯著,F

(1,23)=17.16,p

<0.001,η=0.43,低穩定高于高穩定;調式類型與和聲結構的交互作用不顯著。對比不同條件下的指脈率變化值與0是否存在顯著差異,單樣本 t檢驗顯示:t

(23)=7.13,p

<0.001;t

(23)=4.52,p

<0.001;t

(23)=6.66,p

<0.001;t

(23)=1.72,p

>0.05,表明與基線相比,大調/低穩定、大調/高穩定、小調/低穩定三種條件下的指脈率均發生了顯著上升。以指脈率變化值為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應顯著,F

(1,23)=4.37,p

<0.05,η=0.16,大調高于小調;和聲結構主效應顯著,F

(1,23)=12.18,p

<0.01,η=0.35,低穩定高于高穩定;調式類型與和聲結構的交互作用不顯著。對比不同條件下的指溫變化值與0是否存在顯著差異,單樣本t檢驗顯示:t

(23)=2.74,p

<0.05;t

=1.72,p >

0.05;t

(23)=–3.21,p

<0.01;t

(23)=–2.83,p

<0.01,表明與基線相比,大調/低穩定下的指溫顯著上升,小調/低穩定和小調/高穩定下的指溫顯著下降。以指溫為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應顯著,F

(1,23)=18.44,p

<0.001,η=0.45,大調高于小調;和聲結構主效應不顯著;調式類型與和聲結構的交互作用不顯著。實驗1考察了大調和小調在采用不同穩定性的和聲結構下,對中國被試的情緒誘發效應,從跨文化人群的角度,探討了西方調性音樂中,調性規則對西方人群的情緒誘發效應能否遷移到異西方音樂文化人群。在實驗2中,本研究將進一步從異音樂文化體系的角度,探討西方音樂調性規則的情緒誘發效應能否遷移到中國音樂體系中,與大調具有相似結構特征的中國宮調,與小調具有相似結構特征的中國羽調,能否誘發出與大調和小調相似的情緒反應?不同穩定性的和聲結構在情緒誘發效應中是否存在差異?

3 實驗2 中國宮調和羽調在不同穩定性和聲結構下的情緒誘發效應

3.1 實驗目的

探討中國宮調和羽調音樂在采用不同穩定性和聲結構下,對中國被試的情緒誘發效應,探測被試在聆聽音樂過程中的情緒體驗(效價、喚醒度、緊張度)和生理變化(皮電、指脈率、指溫)特征。

3.2 方法

3.2.1 被試

選取天津師范大學被試26人(平均年齡=19.6±0.33歲),其中,男性12人,女性14人,被試經學校醫療檔案管理處確認,沒有聽力、視力及認知方面的臨床疾病史,被試經個人匯報,未接觸過音樂專業學習,沒有日常聆聽西方音樂的偏好及習慣,尤其是沒有聆聽西方古典音樂的偏好及習慣,被試出生和生長的環境在中國區域行政級別劃分上屬于鄉級。

3.2.2 實驗設備和儀器

同實驗1。

3.2.3 實驗材料

從中國調式音樂相關教材中選取宮調和羽調簡單旋律材料各6段,每段旋律包括8小節,對其中的兩個小節進行改編,分別對應修改為屬和聲功能版本(d)和主和聲功能版本(t),采用屬和聲功能的屬于低穩定和聲音程結構版本,采用主和聲功能的屬于高穩定和聲音程結構版本,由于五聲調式主音中缺乏Shi音,屬功能結構以替代性和聲功能(變宮)進行,(樊祖蔭,1999,2003;劉學嚴,1995),材料處理方法及評價方法同實驗1 (材料如圖2所示)。

從圖2可以看到,研究在宮調和羽調下,分別創設了兩種條件,一種條件是“屬和聲音程——主和聲音程”的回歸,另一種條件是“主和聲音程——主和聲音程”的回歸,兩種條件都是符合句法規則的終止式,唯一的區別在于向主和聲音程回歸過程中,前一小節和聲音程結構在穩定性上的差異。它們之間結果的差異正好能夠體現出,屬和聲音程相對于主和聲音程而言的“低穩定”性所誘發的情緒差異。

圖2 實驗2材料示例

3.2.4 實驗范式及程序

同實驗1。

3.2.5 實驗設計

采用2(調式類型:宮調、羽調)× 2(和聲結構:低穩定、高穩定)被試內實驗設計。

3.2.6 實驗測量工具

同實驗1。

3.3 結果與分析

3.3.1 中國宮調和羽調在不同穩定性和聲結構下的情緒體驗誘發效應

宮調和羽調在采用不同穩定性的和聲結構下,被試評定的情緒體驗如表3所示。

以5作為情緒效價9級評定的中間水平,比較不同條件下的效價與5是否存在顯著差異,單樣本t檢驗顯示:t

(25)=2.51,p

<0.05;t

(25)=4.83,p

<0.001;t

(25)=–3.12,p

<0.01;t

(25)=–2.22,p

<0.05,表明宮調音樂下情緒感受為正性,羽調音樂的情緒感受為負性。以效價為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應顯著,F

(1,25)=40.36,p

<0.001,η=0.62,宮調高于羽調;和聲結構主效應顯著,F

(1,25)=4.93,p

<0.05,η=0.16,低穩定低于高穩定;調式類型與和聲結構交互作用不顯著。以喚醒度為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應不顯著;和聲結構主效應顯著,F

(1,25)=4.56,p

<0.05,η=0.16,低穩定高于高穩定,調式類型與和聲結構交互作用不顯著。以緊張度為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型及和聲結構主效應均不顯著,兩者交互作用也不顯著。3.3.2 中國宮調和羽調在不同穩定性和聲結構下的生理反應誘發效應

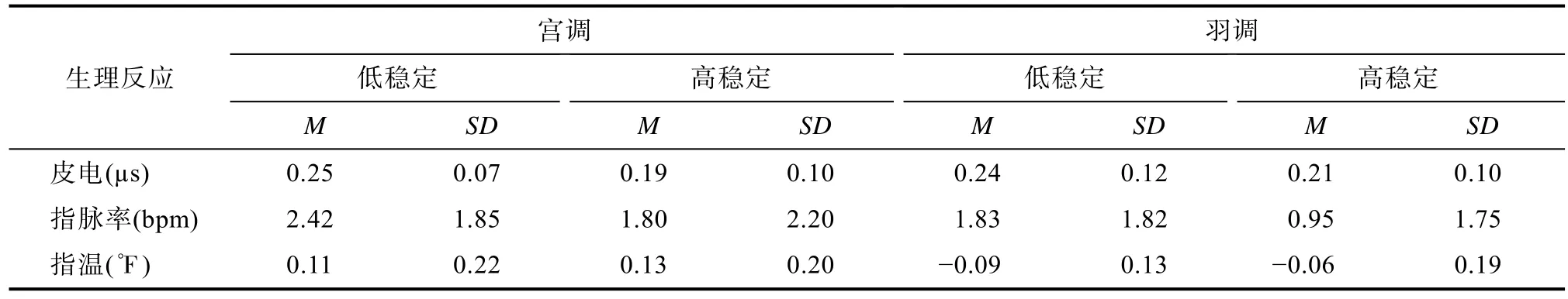

宮調和羽調在采用不同穩定性的和聲結構下,被試的生理反應變化如表4所示。

表3 宮調和羽調在不同穩定性和聲結構下的情緒體驗誘發效應(n=26)

表4 宮調和羽調在不同穩定性和聲結構下的生理反應誘發效應(n=26)

對比不同條件下的皮電變化值與0是否存在顯著差異,單樣本 t檢驗顯示:t

(25)=17.80,p

<0.001;t

(25)=9.48,p

<0.001;t

(25)=10.37,p

<0.001;t

(25)=10.84,p

<0.001,表明與基線相比,4種條件下的皮電值均顯著上升。以Ln皮電變化值為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應不顯著;和聲結構主效應顯著,F

(1,25)=9.06,p

<0.01,η=0.27,低穩定高于高穩定;調式類型與和聲結構交互作用不顯著。對比不同條件下的指脈率變化值與0是否存在顯著差異,單樣本 t 檢驗顯示:t

(25)=6.67,p

<0.001;t

(25)=4.18,p

<0.001;t

(25)=5.11,p

<0.001;t

(25)=2.78,p

<0.05,表明與基線相比,4種條件下的指脈率均顯著上升。以指脈率變化值為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應不顯著;和聲結構主效應顯著,F

(1,25)=5.76,p

<0.05,η=0.19,低穩定高于高穩定;調式類型與和聲結構交互作用不顯著。對比不同條件下的指溫變化值與 0是否存在顯著差異,單樣本 t檢驗顯示:t

(25)=2.55,p

<0.05;t

(25)=4.18,p

<0.01;t

(25)=–3.46,p

<0.01;t

(25)=–1.61,p >

0.05,表明與基線相比,宮調/低穩定和宮調/高穩定條件下的指溫顯著上升,羽調/低穩定條件下的指溫顯著下降。以指溫變化值為因變量,兩因素重復測量方差分析顯示:調式類型主效應顯著,F

(1,25)=24.22,p

<0.001,η=0.49,宮調高于羽調;和聲結構主效應不顯著;調式類型與和聲結構交互作用不顯著。4 討論

4.1 調式類型對情緒的誘發效應

從行為指標來看,研究首先發現,不同調式類型下的情緒效價存在顯著差異,實驗 1中,大調效價高于小調,并且,大調的情緒體驗為正性,小調的情緒體驗為負性。此結果能夠得到較多西方研究的支持(Juslin,2010;Straehley &Loebach,2014;van der Zwaag et al.,2011),例如:Juslin 和Lindstr?m(2010)發現,歐洲被試在聆聽大調和小調音樂時,會產生區別性的情緒體驗,大調通常能夠喚起高興、抒情(溫情)等正性情緒體驗,小調則通常能夠喚起恐懼、憤怒、悲傷等負性情緒體驗。再如:van der Zwaag等人(2011)研究發現,大調誘發的情緒效價高于小調等。說明中國被試對大調和小調情緒效價的體驗與西方被試較為一致。實驗2中,研究進一步考察了與大調具有相似中心音的中國宮調,與小調具有相似中心音的中國羽調對情緒效價的誘發效應。宮調效價高于羽調,并且,宮調的情緒體驗為正性,羽調的情緒體驗均負性,說明盡管中國五聲調式與西方七聲調式存在諸多區別(樊祖蔭,1999;2003),但兩者在主音程結構上的相似,仍然使得宮調和大調,羽調和小調,在情緒色彩上保持了一致。

其次,研究發現調式類型對情緒喚醒度也存在一定影響,但這種影響僅體現在西方音樂條件下,實驗1中,大調的喚醒度高于小調。以往研究認為調式類型對情緒的誘發效應更多只表現在效價維度上,并非能對喚醒度產生影響(Gabrielsson &Lindstr?m,2010;van der Zwaag et al.,2011),本實驗發現調式類型能夠對喚醒都產生影響,且大調喚醒度高于小調。實驗2中,宮調與羽調的情緒喚醒度沒有顯著差異,推測原因可能由于五聲調式音樂中,音階體系、創作風格、旋法及和聲結構上的固有屬性,使得總體調式風格平和、寧靜,調式特征容易模糊,調式類型之間的聽覺差異容易縮小(羅小平,黃虹,2008),從而可能進一步縮小了情緒喚醒度的差異。

此外,在實驗1和實驗2中,研究都沒有發現不同調式類型下的情緒緊張度存在顯著差異,說明調式類型并不是誘發情緒緊張度的主要因素。

從生理指標來看,研究發現不同調式類型下的皮電值并不存在顯著差異,雖然在實驗 1中,大調和小調下的皮電值與基線相比均有顯著上升,實驗 2中,宮調和羽調下的皮電值與基線相比也有顯著上升,但是,都沒有體現出調式類型之間的差異。此結果與國外研究不太相符,例如,Nater,Abbruzzese,Krebs和Ehlert (2006)發現小調比大調具有更高的皮電增加率,Lundqvist等人(2009)發現大調比小調具有更高的皮電增加率,本實驗在更嚴格地平衡了其他音樂元素結構后(音高、節奏、速度等),并沒有發現調式類型能對皮電變化產生影響。

在指脈率變化上,研究發現不同調式類型存在一定差異,但這種差異僅出現在西方調式下,實驗 1中,指脈率在不同調式類型下,均發生了上升,并且,調式類型主效應顯著,大調上升的指脈率高于小調,此結果能夠得到國外研究的支持(Lundqvist et al.,2009)。在實驗2中,指脈率也發生了顯著的上升,但并沒有體現出宮調與羽調之間的差異,這可能與上文分析的五聲調式音樂的特殊性相關。

在指溫變化上,研究發現不同調式類型存在顯著差異,實驗 1中,大調指溫高于小調,并且大調指溫高于基線,小調指溫低于基線,以往有研究發現大調指溫低于小調,也有研究發現大調指溫高于小調指溫(Lundqvist et al.,2009),本研究支持后者。在實驗 2中,宮調指溫高于羽調,并且宮調指溫高于基線,羽調指溫低于基線,宮調與大調,小調與羽調表現出了相同的趨勢。可以看出,與皮電及指脈率相比,調式類型對指溫變化產生了更顯著的影響。以往研究認為,指溫是情緒效價的體現(Kreibig,2010;Levenson,2014),在正性情緒下,交感神經興奮度下降,而副交感神經神經的興奮度增強,手指血管平滑肌舒張,手指血流增大,手指皮膚溫度升高,在負性情緒下,交感神經的興奮度上升,而副交感神經神經的興奮度減弱,手指血管平滑肌收縮,手指血流減弱,手指皮膚溫度降低。本研究中,調式類型、情緒效價與指溫三者之間的變化關聯,總體上體現出了這種關系,即調式類型誘發的情緒效價越高時,指溫值也越高。

4.2 和聲功能對情緒的誘發效應

從行為指標上來看,和聲結構穩定性對情緒效價具有顯著影響,實驗1中,在大調和小調情況下,均表現出低穩定下的情緒效價低于高穩定,說明低穩定和聲結構的使用,會減弱情緒的愉悅水平,Koelsch等人(2008)研究發現和聲結構穩定層級越低,其喚起的情緒效價越低,盡管 Koelsch等人考察的是調外和聲音程與主和聲音程的對比,本研究考察的是屬和聲音程與主和聲音程的對比,在穩定層級上高于調外和聲音程,但屬和聲音程相比主和聲音程的低穩定特征還是降低了情緒效價。此外,Lehne等人(Lehne et al.,2013;Lehne &Koelsch,2015)通過FMRI發現,低穩定比高穩定和聲結構顯著激活右側杏仁核,右側杏仁核與負性情緒具有重要關聯(Kukolja et al.,2008),這也側面支持了本研究的結果。實驗2中,同樣表現出低穩定結構的情緒效價低于高穩定結構,但這種差異在羽調情況下并不明顯。推測原因可能由于五聲調式中不存在Si音(或者說僅此視為偏音),在小調中的屬和聲音程功能,在羽調音樂中,只能以不完全形式(替代功能)進行(不存在尖銳的小二度),其和聲功能性將被削弱(羅小平,黃虹,2008),從而降低了情緒效價差異。

此外,研究發現和聲結構對情緒喚醒度具有非常重要的影響,這與我們的預期較為一致。實驗 1中,低穩定結構的喚醒度高于高穩定結構。Gebauer,Kringelbach和Vuust (2012)通過生化指標發現在西方音樂中,低穩定比高穩定和聲結構,能夠顯著誘發多巴胺的分泌,多巴胺是生理喚醒水平提高的重要生理基礎,這有利支持了本研究的結果。實驗 2中,同樣是低穩定結構下的喚醒度高于高穩定結構。雖然在五聲調式音樂中,和聲功能作用并不是十分明確,和聲的行進規則也不是十分嚴格,甚至由于其缺少偏音,低穩定和聲結構(屬功能)只能以替代形式進行(樊祖蔭,1999;黎英海,2001),但從實驗結果來說,采用低穩定與采用高穩定結構相比,仍然體現出了喚醒水平上的優勢,這說明,在中國五聲調式中,被試對于和聲結構穩定層級的差異,還是表現出了較強的敏感性。

在情緒緊張度上,實驗 1發現,調式類型與和聲結構的交互作用顯著,在大調條件下,低穩定結構的情緒緊張度高于高穩定結構,在小調條件下,兩者差異不顯著。Krumhansl等人以西方人為被試的研究發現,“不穩定”和聲音程與”穩定”和聲音程相比,通常喚起與“不和諧”“驚奇”和“警覺”等相關的“緊張”體驗(Lerdahl &Krumhansl,2007;Koelsch et al.,2008;Lehne et al.,2013)。本研究僅此在大調條件下,發現和聲結構穩定性不同會導致緊張度產生差異(Lerdahl &Krumhansl,2007;Koelsch et al.,2008)。這可能與不同的調式類型背景相關,Vuvan&Schmuckler (2011)在以歐洲被試的研究發現,聽眾對小調音樂中穩定性層級的敏感度弱于大調音樂,產生緊張度的能力相對較弱,本研究的中國被試在小調條件下表現出了相似甚至更弱的緊張度反應特點。在實驗2中,雖然低穩定結構下的情緒緊張度高于高穩定結構,但并未達到顯著水平。從兩個實驗的結果來看,和聲結構穩定性對于緊張度的影響并沒有如我們預期,分析原因:一方面可能如前文所述,小調、宮調和羽調音樂本身不利于聽眾構建穩定性層級表征,另一方面可能與本研究的測評任務相關,以往研究采用的多是即時性測量方式(如:物理探測法),本研究采用的是回溯型測試,即在整段音樂聆聽結束后再評價,回溯型任務中間既包含了不穩定和聲結構喚起的“緊張”,也包含了向穩定性和聲結構過渡后的緊張消融(Krumhansl,1996;Lerdahl &Krumhansl,2007;Lehne et al.,2013),對于“緊張度”的測量可能就不足夠敏感,所以,采用不同穩定性和聲結構喚起的“緊張度”差異就不十分明顯。

在皮電變化上,實驗1和實驗2獲得了比較統一的結果,即低穩定結構下的皮電值高于高穩定結構。皮電是測量情緒生理反應中最具有代表性的指標,其他材料(如:圖片)誘發情緒的研究普遍認為,皮電指標與主觀情緒喚醒水平具有直接對應關系,當情緒喚醒水平增加時,會帶來交感神經的活性增強,皮膚電阻降低,皮電值升高(Kreibig,2010;Levenson,2014)。和聲結構、喚醒度和皮電值三者之間的變化關聯體現出了這種對應關系,采用低穩定和聲結構比采用高穩定和聲結構,具有更高的情緒喚醒度,也具有更高的皮電水平。

在指脈率變化上,實驗1和實驗2也獲得了比較統一的結果,即低穩定結構下的指脈率高于高穩定性結構。在測量其他材料(如:圖片)誘發情緒的實驗中,一般來說,指脈率(心率)與情緒喚醒強度相關(Levenson,2014),指脈率(心率)的變化取決于自主神經系統兩個分支系統的相互作用,體現著神經系統的平衡效率和能力,當在情緒喚醒強度越高時,神經系統活躍性要求相應提高,指脈率(心率)變化也更為劇烈。本研究中,和聲結構、喚醒度和指脈率三者之間的變化特點都體現出了這種對應關系,采用低穩定和聲結構比采用高穩定和聲結構,具有更高的情緒喚醒度,也具有更高的指脈率。

此外,在指溫變化上,無論是在西方調式音樂還是中國調式音樂條件下,和聲結構主效應均不顯著,說明和聲結構并非是影響指溫變化的重要變量。

本研究通過主觀體驗和生理反應成分的同時性監測,證實了個體對調性規則的反應,不僅能夠體現在情緒主觀成分上,還能夠體現在生理成分上(Koelsch,2014)。而關于這樣的反應模式是否等同于其他材料(如:圖片)下的一般化情緒反應模式?從本研究總體結果來看,皮電、指脈率和指溫三項指標與主觀評定之間對應的變化關系,與其他情緒材料下(圖片)的反應模式具有較多共性特點,如:皮電和指脈率的變化與情緒喚醒度具有正向關聯,指溫變化與情緒效價具有正向關聯(Kreibig,2010;Levenson,2014)。但這樣的關聯也不是十分穩定,如:大調的情緒喚醒度高于小調音樂,大調的皮電反應值卻沒有一致地高于小調音樂;低穩定和聲結構的情緒效價低于高穩定和聲結構的情緒效價,指溫指標卻沒有體現出兩者的差異。此外,指脈率的變化也出現了與其他情緒材料下(圖片)的反應模式相違背的特征,如:Bradley,Codispoti,Cuthbert和Lang (2001)以圖片作為情緒誘發刺激的多項研究發現:相比起中性刺激,在負性情緒體驗下,指脈率會下降,原因是負性刺激會帶來注意的占用和轉移,而本研究中,卻仍然表現為負性刺激下的指脈率高于基線水平的情況。對于以上與傳統情緒刺激材料反應不一致的地方,本研究認為存在兩種可能:其一、可能與情緒強度(intensity)相關,本研究中的實驗材料誘發的情緒強度較低,在不同的強度水平上,各指標間的反應模式可能并不相同(Levenson,2014);其二、調性誘發的音樂情緒的確具有一些領域特殊性,無法誘發出與一般化情緒完全相同的反應模式。總之,基于本研究目前的實驗條件,能夠確定調性規則作用下的情緒具有生理反應成分,生理反應與主觀指標的關系總體支持一般化情緒反應模式,但究竟在多大程度上相符于一般化情緒反應模式,還需要更多實驗做出論證。

結合實驗1和實驗2的結果,中國被試在西方調性規則下的情緒主觀評定與以往西方研究具有較多共性特征,同時,西方七聲音樂中,調性規則的情緒誘發效應能夠一定程度遷移到中國五聲調式音樂中,產生出較多共性的情緒誘發特征,表明調性規則對情緒的誘發效應具有一定文化普遍性,體現為在一定范圍內,能夠跨越中西音樂文化人群,同時,還能夠跨越中西音樂文化體系,支持調性規則對情緒的誘發效應可能更多基于知覺驅動機制(Bigand et al.,2014;Collins et al.,2014;Koelsch,2015)。此外,調性規則誘發的情緒生理反應與主觀指標之間的關聯變化趨勢,與以往其他情緒材料(如:圖片)誘發的生理反應模式具有較多共性特征,總體呈現出領域一般化特點(Flaig &Large,2014;Hill &Palmer,2014;Lundqvist et al.,2009)。

5 結論

在本實驗條件下可得出如下結論:(1)大調和宮調誘發了正性情緒,小調和羽調誘發了負性情緒,低穩定和聲結構誘發的效價低于高穩定和聲結構;(2)低穩定和聲結構誘發的喚醒度高于高穩定和聲結構;(3)大調條件下,低穩定和聲結構誘發的緊張度高于高穩定和聲結構;(4)低穩定和聲結構誘發的皮電高于高穩定和聲結構;(5)低穩定和聲結構誘發的指脈率高于高穩定和聲結構;(6)大調誘發的指溫高于小調,宮調誘發的指溫高于羽調。

Bai,X.J.,Zhu,Z.H.,Shen,D.L.,&Liu,N.(2009).Autonomic nervous arousal and behavioral response of punishment and reward in extroverts and introverts.Acta

Psychologica Sinica,41

(6),492–500.[白學軍,朱昭紅,沈德立,劉楠.(2009).獎懲線索條件下內外傾個體的自主喚醒和行為反應.心理學報, 41

(6),492–500.]Bigand,E.,Poulin,B.,Tillmann,B.,Madurell,F.,&D’Adamo,D.A.(2003).Sensory versus cognitive components in harmonic priming.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,29

,159–171.Bigand,E.,Delbé,C.,Poulin-Charronnat,B.,Leman,M.,&Tillmann,B.(2014).Empirical evidence for musical syntax processing? Computer simulations reveal the contribution of auditory short-term Memory.Frontiers in Systematic Neuroscience, 8

,94.Bradley,M.M.,&Lang,P.J.(1994).Measuring emotion:The self-assessment manikin and the semantic differential.Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry,25

,49–59.Bradley,M.M.,Codispoti,M.,Cuthbert,B.N.,&Lang,P.J.(2001).Emotion and motivation I:Defensive and appetitive reactions in picture processing.Emotion,1

,276–298.Cai,Y.J.,Pan,X.F.,&Zhuangzhong,C.X.(2007).An experimental research on how to music excerpts' tempo and melody influenced undergraduates emotion.Psychological Science,30

,196–198.[蔡岳建,潘孝富,莊鐘春曉.(2007).音樂的速度與調式對大學生情緒影響的實證研究.心理科學,30

,196–198.]Collins,T.,Tillmann,B.,Barrett,F.S.,Delbé,C.,&Janata,P.(2014).A combined model of sensory and cognitive representations underlying tonal expectations in music:From audio signals to behavior.Psychological Review,121

,33–65.Dubofsky,I.,Evseyev,J.,Sposobin,I.,&Sokolov,V.(2008).Harmony course

(M.Chen,Trans.).Beijing,China:People's Music Publishing House.[伊·杜波夫斯基,斯·葉甫謝耶夫,伊·斯波索賓,符·索科洛夫.(2008).和聲學教程

(陳敏 譯).北京:人民音樂出版社.]Eerola,T.,&Vuoskoski,J.K.(2013).A review of music and emotion studies:Approaches,emotion models,and stimuli.Music Perception,30

,307–340.Fan,Z.Y.(1999).The writing tutorial of traditional majorminor and Chinese pentatonic harmony

.Beijing,China:Renmin University of China Publishing House.[樊祖蔭.(1999).傳統大小調五聲性調式和聲寫作教程

.北京:中國人民大學出版社.]Fan,Z.Y.(2003).The theory and method of Chinese pentatonic harmony

.Shanghai,China:Shanghai Music Publishing House.[樊祖蔭.(2003).中國五聲性調式和聲的理論與方法

.上海:上海音樂出版社.]Flaig,N.K.,&Large,E.W.(2014).Dynamic musical communication of core affect.Frontiers in Psychology,5

,72.Gabrielsson,A.,&Lindstr?m,E.(2010).The role of structure in the musical expression of emotions.In P.N.Juslin &J.A.Sloboda (Eds.),Handbook of music and emotion:Theory,research,and applications

(pp.367–400).Oxford:Oxford University Press.Gebauer,L.,Kringelbach,M.,&Vuust,P.(2012).Ever-changing cycles of musical pleasure:The role of dopamine and anticipation.Psychomusicology:Music,Mind,and Brain,22

,152–167.Gomez,P.,&Danuser,B.(2004).Affective and physiological responses to environmental noises and music.International Journal of Psychophysiology,53

,91–103.Hill,W.T.,&Palmer,J.A.(2014).Affective responses to music without recognition:Beyond the cognitivist hypothesis.The New School Psychology Bulletin,11

,42–49.Huang,W.P.(2011).The music rhythm,speed of the impact on college students' emotional.Journal of Higher Education,

(3),83–85.[黃衛平.(2011).樂曲節拍、速度和調式對大學生情緒影響的實證分析.高等教育研究,

(3),83–85.]Huron,D.,&Davis,M.J.(2012).The harmonic minor scale provides an optimum way of reducing average melodic interval size consistent with sad affect cues.Empirical Music Review,7

,103–117.Juslin,P.N.(2011).Music and emotion:Seven questions,seven answers.In I.Deliège,J.Davidson,&J.A.Sloboda(Eds.),Music and the mind:Essays in honour of John Sloboda

(pp.113–135).New York:Oxford University Press.Juslin,P.N.,&Lindstr?m,E.(2010).Musical expression of emotions:Modelling listeners' judgements of composed and performed features.Music Analysis,29

,334–364.Koelsch,S.,Kilches,S.,Steinbeis,N.,&Schelinski,S.(2008).Effects of unexpected chords and of performer’s expression on brain responses and electrodermal activity.PLoS ONE,3

,e2631.Koelsch,S.&Jentschke,S (2009).Differences in electric brain responses to melodies and chords.Journal of Cognitive Neuroscience,22

,2251–2262.Koelsch,S.(2011).Toward a neural basis of music perception-A review and updated model.Frontiers in Psychology, 2

,110.Koelsch.S.(2014).Brain correlates of music-evoked emotions.Nature Reviews Neuroscience,15

,170–180.Koelsch,S.(2015).Music-evoked emotions:Principles,brain correlates,and implications for therapy.Annals of the New York Academy of Sciences,1337

,193–201.Kreibig,S.D.(2010).Autonomic nervous system activity in emotion:A review.Biological Psychology,84

,394–421.Krumhansl,C.L.(1996).A perceptual analysis of Mozart’s Piano Sonata K.282:Segmentation,tension,and musical ideas.Music Perception,13

,401–432.Kukolja,J.,Schl?pfer,T.E.,Keysers,C.,Klingmüller.D.,Maier,W.,Fink,G.R.,&Hurlemann,R.(2008).Modeling a negative response bias in the human amygdala by noradrenergic-glucocorticoid interactions.The Journal of Neuroscience,28

,12868–12876.Laukka,P.,Eerola,T.,Thingujam,N.S.,Yamasaki,T.,&Beller,G.(2013).Universal and culture-specific factors in the recognition and performance of musical affect expressions.Emotion,13

,434–449.Lehne,M.,Rohrmeier,M.,&Koelsch,S.(2013).Tensionrelated activity in the orbitofrontal cortex and amygdala:An fMRI study with music.Social Cognitive and Affective Neuroscience,9

,1515–1523.Lehne,M.,&Koelsch,S.(2015).Toward a general psychological model of tension and suspense.Frontiers in Psychology, 6

,79.Lerdahl,F.,&Krumhansl,C.L.(2007).Modeling tonal tension.Music Perception,24

,329–366.Levenson,R.W.(2014).The autonomic nervous system and emotion.Emotion Review,6

,100–112.Li,Y.H.(2001).Han Chinese mode and harmony

.Shanghai,China:Shanghai Music Publishing House.[黎英海.(2001).漢族調式及其和聲

.上海:上海音樂出版社.]Liu,X.Y.(1995).The harmony and style methods of Chinese pentatonic

.Changchun,China:Era of Literature and Art Publishing House.[劉學嚴.(1995).中國五聲性調式和聲及風格手法

.長春:時代文藝出版社.]Lundqvist,L.O.,Carlsson,F.,Hilmersson,P.,&Juslin,P.N.(2009).Emotional responses to music:Experience,expression,and physiology.Psychology of Music,37

,61–90.Luo,X.P.,&Huang,H.(2008).Music psychology

.Shanghai,China:Shanghai Conservatory of Music Press.[羅小平,黃虹.(2008).音樂心理學

.上海:上海音樂學院出版社.]Ma,X.,Bai,X.J.,&Tao,Y.(2013).Music and emotional induced model.Advances in Psychological Science,21

,643–665.[馬諧,白學軍,陶云.(2013).音樂與情緒誘發的機制模型.心理科學進展,21

,643–665.]Nater,U.M.,Abbruzzese,E.,Krebs,M.,&Ehlert,U.(2006).Sex differences in emotional and psychophysiological responses to musical stimuli.International Journal of Psychophysiology,62

,300–308.Paquette,S.,Gosselin,N.,Peretz,I.(2011,June).Normal use of mode and tempo in emotional judgments by amusic adults.In Proceedings of the Neurosciences and Music-IV Learning and Memory Meeting,Edinburgh,UK.

Patel,A.D.(2008).Music,language,and the brain

.Oxford:Oxford University Press.Straehley,I.C.,&Loebach,J.L.(2014).The influence of mode and musical experience on the attribution of emotions to melodic sequences.Psychomusicology:Music,Mind,and Brain,24

,21–34.Swaminathan,S.,&Schellenberg,E.G.(2015).Current emotion research in music psychology.Emotion Review,7

,189–197.Thompson,W.F.,&Balkwill,L.L.(2010).Cross-cultural similarities and differences.In P.N.Juslin &J.A.Sloboda(Eds.),Music and emotion

(2nd ed.,pp.755–788).Oxford:Oxford University Press.Tillmann,B.,Gosselin,N.,Bigand,E.,&Peretz,I.(2012).Priming paradigm reveals harmonic structure processing in congenital amusia.Cortex,48

,1073–1078.Tillmann,B.,&Marmel,F.(2013).Musical expectations within chord sequences:Facilitation due to tonal stability without closure effects.Psychomusicology:Music,Mind,and Brain,23

,1–5.Tillmann,B.,Peretz,I.,Bigand,E.,&Gosselin,N.(2007).Harmonic priming in an amusic patient:The power of implicit tasks.Cognitive Neuropsychology,24

,603–622.Trehub,S.E.,Becker,J.,&Morley,I.(2015).Cross-cultural perspectives on music and musicality.Philosophical Transactions of the Royal Society B,370

,20140096.van der Zwaag,M.D.,Westerink,J.H.D.M.,&van den Broek,E.L.(2011).Emotional and psychophysiological responses to tempo,mode,and percussiveness.Musicae Scientiae,15

,250–269.Vuvan,D.T.,&Schmuckler,M.A.(2011).Tonal hierarchy representations in auditory imagery.Memory and Cognition,39

,477–490.Wong,P.C.M.,Roy,A.K.,&Margulis,E.H.(2009).Bimusicalism:The implicit dual enculturation of cognitive and affective systems.Music Perception,27

,81–88.