組織學習對開放式創新“導向—能力”關系影響研究

高良謀++于也丁?おお?

摘要:本文從開放式創新和動態能力背后的學習機制和知識利用過程出發,將開放式創新視為一種企業經營導向,同時構造了一種符合動態能力要求的開放式創新能力,并引入了組織學習理論,構建基于組織學習的開放式創新和動態能力的關系模型,探索組織學習對開放式創新導向和開放式創新能力關系的影響機理。研究發現,組織學習通過影響開放度進而影響開放式創新導向,而開放式創新導向對開放式創新能力有積極影響,并在這一過程中網絡能力發揮著重要的正向調節作用。

關鍵詞:組織學習;開放式創新導向;開放式創新能力;網絡能力

中圖分類號:F204文獻標識碼:A

文章編號:1000176X(2015)12009509

一、引言

由于知識擴散、知識員工流動、風險投資盛行以及產品周期縮短等侵蝕性因素正在發生變化,Chesbrough提出了“開放式創新(Open Innovation)”的概念,強調企業邊界是可滲透的,最好的研發組織也必須把識別、獲取和利用外部資源,并進一步整合內外部資源作為創新的核心過程。在開放式創新模式下,創新不再是一個簡單的線性過程,而是一個基于開放環境的復雜反饋機制,開放式創新從組織內外部帶來了大量的新知識,動態能力隨著知識的變化而變化,其演化過程就是追求新知識的過程。知識的變化會帶來功能性能力的變化,從而導致企業能力已不局限于技術層面,而是一種組織創新,這種開放的技術機制將會滲透到企業經營模式中并使發展組織更具動態性。開放式創新在管理方面更貼近動態能力的概念。

雖然很多學者也看到了開放式創新和動態能力的理論聯系,但對于開放式創新和動態能力的關系建構仍停留在構想和歸納階段,深入系統的分析和實證研究還十分匱乏。究其原因,開放式創新如何影響動態能力是一個復雜的知識過程,并且,開放式創新難以和動態能力直接構建關系,這是因為開放式創新導向以及各種導向的開放程度(即開放度),并不能直接提升企業快速適應環境的能力,這一點Lichtenthaler也有所提及,開放度和動態能力并不是直接的因果關系,只有通過開放形成了相應的創新能力才實質地對動態能力產生影響。因此,找到打開二者關系的理論橋梁十分關鍵。很多學者指出,不能忽視開放式創新和動態能力背后的學習機制和知識利用過程。首先,組織學習的本質是一種以知識活動為基礎,而開放式創新的“導向—能力”模型就內含知識的變化過程。在開放式創新環境下,來自外部的經驗和思想(顧問、客戶、培訓公司等)成為組織學習的重要工具,知識的廣泛積累將提升開放式創新能力。其次,組織能通過學習新的知識、把新知識傳遞到組織層面并將其制度化,使企業對環境保持警覺性,并通過改變現有技術和組織結構以適應環境變化。

基于此,本文引入組織學習理論,在深入剖析和理解開放式創新導向和開放式創新能力的作用機理基礎上,明晰概念內涵和維度,探究開放式創新影響動態能力以提升組織績效的路徑和機制,構建基于組織學習的開放式創新和動態能力的關系模型,以回答組織學習對開放式創新導向和開放式創新能力關系的影響機理。

一、文獻回顧和研究假設

(一)組織學習與開放式創新導向

導向是一種價值觀,是企業經營管理活動的指導思想,體現著企業如何看待自己、顧客、競爭者和交換活動。開放式創新導向是指企業在技術創新過程中,對綜合利用企業內部和外部的創新資源實現技術創新的重視程度。

對于開放式創新導向的劃分,Laursen和Salter用兩個維度來劃分,包括開放式創新廣度導向和開放式創新深度導向,這是被最認可、最常使用的劃分方法。開放式創新廣度導向是指企業在實施開放式創新中對所涉及的外部知識、資源、創意的種類數目和內部創新過程、生產和市場化過程等開放數目的重視程度。開放式創新深度導向是指企業在實施開放式創新中對外部知識、資源、創意利用的重視程度。

許慶瑞在對國內外典型公司如通用電氣、華為和海爾的案例研究中發現,創新活動依賴創新性學習,而組織學習則是創新性學習的基礎,組織學習對技術、市場和戰略等方位的創新有全方面的重要影響。經典的組織學習理論認為,學習承諾、分享愿景和開放心智是組織學習的三大維度,這三大維度直接作用于針對客戶需求滿足、客戶關系維護、環境變化應對機制和推出創新產品與服務等創新行為。

1開放式創新深度導向與學習承諾的關系

開放式創新深度導向鼓勵突破原有框架的行動從而有利于形成學習承諾。企業一方面在頻繁同用戶交流與充分聽取意見的過程中,將用戶嵌入到創新過程中來,另一方面又通過創新網絡將意見傳導至供應商、銷售終端、科研機構以及技術中介機構等,與上述機構建立長期戰略合作伙伴關系使企業持續地獲取市場信息、技術資源和制造能力,進而企業的組織學習系統性越強,員工的學習心態就更加積極和強烈,企業從這樣的組織學習中獲取的知識和信息更全、價值也更高。企業需要在合作中不斷學習,組織學習成為適應環境和主動創新的必要條件。

2開放式創新深度導向與分享愿景的關系

通過與供應商、科研機構、技術中介等組織建立長期的戰略合作伙伴關系,企業能夠持續地獲取市場信息、技術資源和制造能力以彌補內部資源、知識、能力的不足,而且還能夠有效地縮短研發周期,節省研發時間和成本,使產品開發效率大大提高。企業有選擇性的與外部合作者共享知識、資源,能提高雙方對創新、研發效率等方面的共同愿景。

3開放式創新廣度導向與學習承諾的關系

企業在開放式創新的過程中,使自身邊界和創新過程不斷開放,通過與用戶、供應商、競爭對手、院校、科研機構和技術中介組織等合作,能使企業外部資源、知識、創意變得豐富多樣,從而激發合作者之間密切的相互學習和廣泛的相互借鑒,以實現合作效益最大化。

4開放式創新廣度導向與開放心智的關系

Garriga等發現豐富的外部資源能夠提高企業員工視野,有利于開放心智。外部異質性的資源、知識能夠與內部資源、知識有效互補,協同推進開放心智。企業在創新活動中,有選擇的讓外部組織或機構參與企業形成創意過程、研發過程、試驗過程、生產過程和市場化過程,外來優勢能給企業注入新的力量,通過與外部伙伴的合作,不僅能夠降低研發風險和成本,還能夠開放心智。綜上所述,提出以下假設:

假設1:開放式創新深度導向對學習承諾有積極影響。

假設2:開放式創新深度導向對分享愿景有積極影響。

假設3:開放式創新廣度導向對學習承諾有積極影響。

假設4:開放式創新廣度導向對開放心智有積極影響。

(二)組織學習與開放式創新能力的關系

1學習承諾與開放式創新內部能力

當企業認識到學習能力對建立競爭優勢非常重要時,企業更愿意從外部獲取知識以增加其自身知識儲量,進而提升企業開放式創新內部能力。將學習視為改進的主要方法作為企業的價值觀,可以提高企業搜尋和識別知識的能力,搜尋和識別知識的能力越強,就會更多融入不同性質的知識以提供開放式創新內部能力所需的技術,進而提高開放式創新內部能力。

2學習承諾與開放式創新外部能力

學習承諾強調知識的獲取,旨在賦予企業新的想法,受企業學習氛圍的影響,企業學習機制的建立,還能提升企業開放式創新外部能力。開放式創新外部能力包括吸收能力、連接能力和解析能力。吸收能力是與其他組織或機構的交流、對外部信息的篩選和價值判斷、對外部技術適用性和價值的判斷、對外部知識消化吸收的能力。連接能力涉及在外部保留知識的活動,體現在企業間的關系管理方面。解析能力主要涉及在外部開發知識的活動。學習承諾主要指企業以學習為核心的企業文化,這種文化可以增進全員的學習意識,因而能夠促進企業的吸收能力、連接能力和解析能力。

3分享愿景與開放式創新內部能力

分享愿景說明企業與員工對企業發展目標達成共識,員工認為公司發展是自己的責任,這說明企業與員工有共同的目標并愿意為之付諸努力,由于創新和變革是企業發展的重要途徑,因此,分享愿景有利于企業提升創新能力和進行變革,不同層次的員工均采用分享愿景的思考方式有利于提升發明能力,即開展探索知識的活動。

4開放心智與開放式創新外部能力

開放心智的具體表現為鼓勵員工對企業運營過程中的不足提出質疑、提倡包容不同意見、鼓勵員工的建議和意見、提倡持續創新,這些做法有利于企業打破既有的思維模式,形成創新氛圍,產生創新行為,進而提升開放式創新外部能力。在互聯網背景下,市場變化快,競爭激烈,知識資源大量來源于企業外部,只有開放心智,打破既有的思維模式,才能將新知識應用于生產與實踐,完成組織學習的過程。綜上所述,提出以下假設:

假設5:學習承諾對開放式創新內部能力有積極影響。

假設6:學習承諾對開放式創新外部能力有積極影響。

假設7:分享愿景對開放式創新內部能力有積極影響。

假設8:開放心智對開放式創新外部能力有積極影響。

(三)開放式創新導向與開放式創新能力關系

1開放式創新深度導向與開放式創新內部能力

企業在實施開放式創新中對外部知識、資源、創意利用的重視程度越高,企業在創新的過程中,越頻繁地與用戶交流,把用戶嵌入到企業的創新過程中,能夠有效地完善企業的產品,提高產品研發和市場化效率。通過與供應商、科研機構和技術中介等組織建立長期的戰略合作伙伴關系,能夠使企業持續地獲取市場信息、技術資源和制造能力等,從而彌補內部資源、知識和能力的不足,還能夠有效地縮短研發周期,節省研發時間和成本,提高開放式創新內部能力。

2開放式創新深度導向與開放式創新外部能力

為了提升創新水平,突破制度邊界障礙是必要的。開放式創新深度導向強調應用資源的靈活性和與第三方合作創新過程的非固定性,它能通過開放式的合作增強企業的開放式創新外部能力。在開放式創新深度導向的指導下,企業開始分享或者銷售它們的內部資源為第三方來創造價值,同時企業也能整合外部資源進入自己的內部創新活動。

3開放式創新廣度導向與開放式創新內部能力

Faems等認為與外部伙伴合作程度越高,總收入中新產品銷售所占比例就越高。通過整合與企業相關的供應商,對新產品的開發能力有重要的促進作用。在開放式創新廣度導向的指導下,企業選擇性地與外部合作者共享知識、資源,能提高開放式創新內部能力。開放式創新廣度導向有助于通過整合資源提升開放式創新外部能力。

4開放式創新廣度導向與開放式創新外部能力

開放式創新廣度導向有利于促進企業尋求外部資源來實現自己的創新項目,這比企業只通過自身力量創新更有優勢。另外,由于各個行業知識工人數量增加,流動性增強,進行開放式創新活動的企業不能僅僅將創新產品商業化,還需要將知識產權和創意商業化,這種做法能增加潛在利潤,有利于增強開放式創新外部能力。具體而言,開放式創新廣度導向越強,開放式創新活動越要求與第三方進行合作,這種合作活動的過程提高了企業發現創新點的機會,有利于提升開放式創新外部能力。另外,開放式創新外部導向能幫助企業整合企業所需的外部資源。綜上所述,提出以下假設:

假設9:開放式創新深度導向與開放式創新內部能力具有正向關系。

假設10:開放式創新深度導向與開放式創新外部能力具有正向關系。

假設11:開放式創新廣度導向與開放式創新內部能力具有正向關系。

假設12:開放式創新廣度導向與開放式創新外部能力具有正向關系。

(四)網絡能力的調節作用

1對開放式創新深度導向與開放式創新內部能力的調節作用

在網絡創新情境下,網絡能力既可以看作是一種網絡結點的企業能力,也可以看作企業所在創新網絡的整體創新環境,也就是說其他企業的網絡能力形成了對本企業產生作用的網絡環境。尤其在開放式創新深度導向與開放式創新內部能力關系方面,較強的網絡能力環境有助于企業處理因深度開放式創新帶來的機會主義行為、明確產權和協調關系等問題,在這些問題上處理能力的增強就會提升開放式創新的內部能力。

2對開放式創新深度導向與開放式創新外部能力的調節作用

網絡能力同時也是應對網絡環境的一種關系管理能力,對于實現企業在網絡中的定位、在合作對象的選擇、資源利用和關系調節方面發揮重要作用,由網絡能力提升帶來的信息共享機制,有助于獲得更多的創新機會和資源。Ritter認為,網絡能力在幫助企業分辨和評估不同外部關系的重要性、蘊含的機會、其他網絡成員資源和能力的利用程度,以及實現協同創新效果等方面都具有提高開放式創新外部能力的作用。

3對開放式創新廣度導向與開放式創新內部能力的調節作用

在市場變動劇烈和競爭激烈的環境中,網絡能力能夠減少外部環境的沖擊,有利于技術創新。本文將網絡能力歸納為網絡過程能力和網絡關系能力。其中,網絡過程能力是指在開放式創新由外向內流動過程、由內向外流動過程以及內外雙向流動過程中網絡能力發揮的重要作用。網絡關系能力則指企業在處理與其他網絡成員之間在合作創新中可能出現的機會主義、產權和協調等問題的網絡能力。網絡關系能力越強,說明協調網絡成員之間問題的能力越強,開放式創新廣度導向是指重視企業合作伙伴進行開放式創新的程度,網路能力越強,有利于發揮創新廣度導向對內部能力的作用。

4對開放式創新廣度導向與開放式創新外部能力的調節作用

開放式創新導向廣度對開放式創新外部能力的作用受到情境因素的影響,明晰這種影響能夠為企業提高開放式創新外部能力水平提供指導。Garriga等提出,不考慮情境因素的研究結論缺少普適性,應該特別關注開放式創新研究的情景因素。Laursen和Salter在研究中發現,網絡能力對開放式創新廣度導向與開放式創新外部能力之間有重要的作用。綜上所述,本文提出以下假設:

假設13:網絡能力正向調節開放式創新深度導向對開放式創新內部能力的關系。

假設14:網絡能力正向調節開放式創新深度導向對開放式創新外部能力的關系。

假設15:網絡能力正向調節開放式創新廣度導向對開放式創新內部能力的關系。

假設16:網絡能力正向調節開放式創新廣度導向對開放式創新外部能力的關系。

一、文獻回顧和研究假設

(一)組織學習與開放式創新導向

開放式創新導向是指企業在技術創新過程中,對綜合利用企業內部和外部的創新資源實現技術創新的重視程度。對于開放式創新導向的劃分,Laursen和Salter[1]用兩個維度來劃分,包括開放式創新廣度導向和開放式創新深度導向,開放式創新廣度導向是指企業在實施開放式創新中對所涉及的外部知識、資源、創意的種類數目和內部創新過程、生產和市場化過程等開放數目的重視程度[2]。而開放式創新深度導向則是指企業在實施開放式創新中對外部知識、資源、創意利用的重視程度。

許慶瑞[3]在對國內外典型公司如通用電氣、華為和海爾的案例研究中發現,上述企業都是開放式創新較為成功的企業,企業的創新活動依賴創新性學習,而組織學習則是創新性學習的基礎,組織學習對技術、市場和戰略等方面的創新有全面的重要影響。經典的組織學習理論認為,學習承諾、分享愿景和開放心智是組織學習的三大維度,這三大維度直接作用于針對客戶需求滿足、客戶關系維護、環境變化應對機制和推出創新產品與服務等創新行為。

企業一方面在頻繁同用戶交流與充分聽取意見的過程中,將用戶嵌入到創新過程中來,另一方面又通過創新網絡將意見傳導至供應商、銷售終端、科研機構以及技術中介機構等,與上述機構建立長期戰略合作伙伴關系使企業持續地獲取市場信息、技術資源和制造能力,進而企業的組織學習系統性越強,員工的學習心態更加積極和強烈,企業從這樣的組織學習中獲取的知識和信息更全、價值也更高。通過與供應商、科研機構、技術中介等組織建立長期的戰略合作伙伴關系,企業能夠持續地獲取市場信息、技術資源和制造能力以彌補內部資源、知識、能力的不足,而且還能夠有效地縮短研發周期,節省研發時間和成本,使產品開發效率大大提高。

企業在開放式創新的過程中,使自身邊界和創新過程不斷開放,通過與用戶、供應商、競爭對手、院校、科研機構和技術中介組織等合作,能使企業外部資源、知識、創意變得豐富多樣,從而激發合作者之間的密切的相互學習和廣泛的相互借鑒,以實現合作效益最大化。Garriga等[4]發現,豐富的外部資源能夠提高企業員工視野,開放的心智模式有助于識別外部異質性的資源、推動知識能夠與內部資源和知識有效互補。企業在創新活動中,有選擇的讓外部組織或機構參與企業形成創意過程、研發過程、試驗過程、生產過程和市場化過程,外來優勢能給企業注入新的力量,從而擴大企業對外合作創新的范圍,進而降低研發風險和成本。綜上所述,本文提出以下假設:

假設1:學習承諾對開放式創新深度導向有積極影響。

假設2:分享愿景對開放式創新深度導向有積極影響。

假設3:學習承諾對開放式創新廣度導向有積極影響。

假設4:開放心智對開放式創新廣度導向有積極影響。

(二)組織學習與開放式創新能力的關系

當企業認識到學習能力對建立競爭優勢非常重要時,企業更愿意從外部獲取知識以增加其自身知識儲量,進而提升企業開放式創新內部能力。將學習視為改進的主要方法作為企業的價值觀,可以提高企業搜尋和識別知識的能力,搜尋和識別知識的能力越強,就會更多融入不同性質的知識以提供開放式創新內部能力所需的技術,進而提高開放式創新內部能力。學習承諾強調知識的獲取,旨在賦予企業新的想法,受企業學習氛圍的影響,企業學習機制的建立,還能提升企業開放式創新外部能力。開放式創新外部能力包括吸收能力、連接能力和解析能力。吸收能力是與其他組織或機構的交流、對外部信息的篩選和價值判斷、對外部技術適用性和價值的判斷、對外部知識消化吸收的能力。連接能力涉及在外部保留知識的活動,體現在企業間的關系管理方面。解析能力主要涉及在外部開發知識的活動。學習承諾主要指企業以學習為核心的企業文化,這種文化為可以增進全員的學習意識,因而能夠促進企業的吸收能力、連接能力和解析能力。分享愿景說明企業與員工對企業發展目標達成共識,員工認為公司發展是自己的責任,這說明員工與企業有共同的目標并愿意為之付諸努力,由于創新和變革是企業發展的重要途徑,因此,分享愿景有利于企業提升創新能力和進行變革,不同層次的員工均采用分享愿景的思考方式有利于提升發明能力,即開展探索知識的活動。此外,開放心智的具體表現為鼓勵員工對企業運營過程中的不足提出質疑、提倡包容不同意見、鼓勵員工的建議和意見、提倡持續創新,這些做法有利于企業打破既有的思維模式,形成創新氛圍,產生創新行為,進而提升開放式創新外部能力。在互聯網背景下,市場變化快,競爭激烈,知識資源大量來源于企業外部,只有開放心智,打破既有的思維模式,才能將新知識應用于生產與實踐,完成組織學習的過程。綜上所述,提出以下假設:

假設5:學習承諾對開放式創新內部能力有積極影響。

假設6:學習承諾對開放式創新外部能力有積極影響。

假設7:分享愿景對開放式創新內部能力有積極影響。

假設8:開放心智對開放式創新外部能力有積極影響。

(三)開放式創新導向與開放式創新能力關系

企業在實施開放式創新中對外部知識、資源、創意利用的重視程度越高,企業在創新的過程中,越頻繁地與用戶交流,把用戶嵌入到企業的創新過程中,能夠有效地完善企業的產品,提高產品研發和市場化效率。通過與供應商、科研機構和技術中介等組織建立長期的戰略合作伙伴關系,能夠使企業持續地獲取市場信息、技術資源和制造能力,從而彌補內部資源、知識和能力的不足,還能夠有效地縮短研發周期,節省研發時間和成本,提高開放式創新內部能力。為了提升創新水平,突破制度邊界障礙是必要的。開放式創新深度導向強調應用資源的靈活性和與第三方合作創新過程的非固定性,它能通過開放式的合作增強企業的開放式創新外部能力。在開放式創新深度導向的指導下,企業開始分享或者銷售它們的內部資源為第三方來創造價值,同時企業也能整合外部資源進入自己的內部創新活動。

Faems等[5]認為與外部伙伴合作程度越高,總收入中新產品銷售所占比例就越高。通過整合與企業相關的供應商,對新產品的開發能力有重要的促進作用。在開放式創新廣度導向的指導下,企業選擇性地與外部合作者共享知識、資源,能提高開放式創新內部能力。開放式創新廣度導向有助于通過整合資源提升開放式創新外部能力。開放式創新廣度導向有利于促進企業尋求外部資源來實現自己的創新項目,這比企業只通過自身力量創新更有優勢。另外,由于各個行業知識工人數量增加,流動性增強,進行開放式創新活動的企業不能僅僅將創新產品商業化,還需要將知識產權和創意商業化,這種做法能增加潛在利潤,有利于增強開放式創新外部能力。具體而言,開放式創新廣度導向越強,開放式創新活動越要求與第三方進行合作,這種合作活動的過程提高了企業發現創新點的機會,有利于提升開放式創新外部能力。另外,開放式創新外部導向能幫助企業整合企業所需的外部資源。綜上所述,本文提出以下假設:

假設9:開放式創新深度導向與開放式創新內部能力具有正向關系。

假設10:開放式創新深度導向與開放式創新外部能力具有正向關系。

假設11:開放式創新廣度導向與開放式創新內部能力具有正向關系。

假設12:開放式創新廣度導向與開放式創新外部能力具有正向關系。

(四)網絡能力的調節作用

在網絡創新情境下,網絡能力既可以看作是一種網絡結點的企業能力,也可以看作企業所在創新網絡的整體創新環境,也就是說其他企業的網絡能力形成了對本企業產生作用的網絡環境。尤其在開放式創新深度導向與開放式創新內部能力關系方面,較強的網絡能力環境有助于企業處理因深度開放式創新帶來的機會主義行為、明確產權和協調關系等問題,在這些問題上處理能力的增強就會提升開放式創新的內部能力。網絡能力同時也是應對網絡環境的一種關系管理能力,對于實現企業在網絡中的定位、在合作對象的選擇、資源利用和關系調節方面發揮重要作用,由網絡能力提升帶來的信息共享機制,有助于獲得更多的創新機會和資源。Ritter[6]認為,網絡能力在幫助企業分辨和評估不同外部關系的重要性、蘊含的機會、其他網絡成員資源和能力的利用程度,以及實現協同創新效果等方面都具有提高開放式創新外部能力的作用。

在市場變動劇烈和競爭激烈的環境中,網絡能力能夠減少外部環境的沖擊,有利于技術創新。本文將網絡能力歸納為網絡過程能力和網絡關系能力。其中,網絡過程能力是指在開放式創新由外向內流動過程、由內向外流動過程以及內外雙向流動過程中網絡能力發揮的重要作用。網絡關系能力則指企業在處理與其他網絡成員之間在合作創新中可能出現的機會主義、產權和協調等問題的網絡能力。網絡關系能力越強,說明協調網絡成員之間問題的能力越強,開放式創新廣度導向是指重視企業合作伙伴進行開放式創新的程度,網路能力越強,有利于發揮創新廣度導向對內部能力的作用。開放式創新廣度導向對開放式創新外部能力的作用受到情境因素的影響,明晰這種影響能夠為企業提高開放式創新外部能力水平提供指導。Garriga等[4]提出,不考慮情境因素的研究結論缺少普適性,應該特別關注開放式創新研究的情景因素。Laursen和Salter[1]在研究中發現,網絡能力對開放式創新廣度導向與開放式創新外部能力之間有重要的作用。綜上所述,本文提出以下假設:

假設13:網絡能力正向調節開放式創新深度導向對開放式創新內部能力的關系。

假設14:網絡能力正向調節開放式創新深度導向對開放式創新外部能力的作用。

假設15:網絡能力正向調節開放式創新廣度導向對開放式創新內部能力的作用。

假設16:網絡能力正向調節開放式創新廣度導向對開放式創新外部能力的關系。

二、變量度量

(一)被解釋變量:開放式創新能力

開放式創新能力的概念出現比較晚,所以對其進行系統性測度的研究較少,代表性測量方法是Lichtenthaler、陳艷和范炳全的測量,他們認為開放式創新能力包括內部能力和外部能力兩個維度。內部能力包括發明能力、創新能力和變革能力。發明能力主要涉及在內部探索知識的活動,應從研發人員素質、創新激勵制度、研發投入以及研發人員數量等四個方面測量發明能力。創新能力主要涉及在內部開發知識的活動,從具有商業化方面的經驗和模式的成熟度、新技術推廣和應用的情況、員工對應用新技術和知識的積極性、在新產品市場開拓方面的能力等四個題項測度創新能力。沈能和趙增耀則從研發經費的支出、創新產出等指標來測度創新能力,周艷菊等則從研發人員的投入、專利情況等來測度創新能力。變革能力主要涉及在內部保留知識的活動,Judge等用信息在組織內部的流動和傳遞等來測度一部分的變革能力,陳艷和范炳全用員工之間知識的分享、內部知識共享的平臺、對知識交流和共享進行鼓勵的政策,以及編碼貯存內部知識水平測量變革能力。外部能力包括吸收能力、連接能力和解析能力。吸收能力主要是在外部進行知識的能力,只涵蓋Zahra和George對吸收能力四維度劃分的三個,分別是知識的獲取、消化和整合,Jansen等[13]用與其他組織或機構的交流、對外部信息的篩選和價值判斷、對外部技術適用性和價值的判斷、對外部知識的消化吸收等方面來測度知識的獲取、消化和整合能力。連接能力主要涉及在外部保留知識的活動,體現在企業間的關系管理方面,Tan和Tracey[14]用企業之間的合作、企業之間的知識共享兩個方面來測量這種關系管理的能力,Wong和Tjosvold[15]則從企業之間的依賴程度、企業之間合作的重要性等方面來測度這種關系保留的能力。解析能力主要涉及在外部開發知識的活動,陳艷和范炳全從技術交易平臺、知識產權制度、知識產權或專利的出售、知識產權的獲取等四個方面來測量解析能力,由于解析能力包括識別和轉移兩個過程,用對企業對自身擁有知識的理解以及企業知道如何轉移知識等來測量知識在轉移方面的能力。

通過分析上述學者對開放式創新能力各維度的測量,結合本文的研究問題和調查對象,本文采用如下測量題項,如表1所示。

(二)解釋變量:組織學習

對于組織學習的測量,目前使用最多的有兩種方法:一是學習承諾、分享愿景和開放心智三維度量表;二是團隊導向、系統導向、學習導向和記憶導向四維度量表。本文認為后者更強調組織性,而前者更突出與創新效果的因果關系,因此,本文采用謝洪明[16]對三維度測量題項的修正量表。

(三)中介變量:開放度

1開放式創新廣度導向

Laursen和Salter將企業與供應商、客戶、科研機構、中介機構和政府機構等16類外部創新組織的合作數量作為開放式創新廣度的測量。Lee等[17]把企業外部的創新要素區分為4大類17種,如果企業在創新的過程中與上述創新要素發生了聯系,那么這個創新源就被取值為1,否則為0,所有創新源取值的總和就是開放廣度導向的值,這種二分取值法,與Laursen和Salter測量開放廣度導向的方法基本一致。國內學者基本也沿用了這一測度方法,把創新要素分為領先用戶、主流用戶、競爭對手和供應商等10種,企業在創新活動中與這10種創新要素進行合作的總數(與其中一個要素合作記為1,否則記為0),即為開放廣度導向,取值范圍是0—10。但是,這些對開放廣度導向的測量都集中在關系的角度,而忽視了過程的角度。Lazzarotti和Manzini從過程視角分析開放式創新,認為開放式創新包含創新產生、研發和試驗、生產和銷售的過程,并用企業在創新過程中對外部開放的階數來度量開放廣度導向。階數包括:創意生成、研發、試驗、生產和市場化。例如,只在創意生成的階段對外開放,則階數為1,如果在創意生成、研發、試驗、生產和市場化的過程中都對外開放,則階數為5,因此,開放廣度導向取值范圍為0—5。

由于開放廣度導向本身包含關系和過程的雙維度,單獨從一個角度來測量開放廣度導向是不全面的。基于此,本文結合上述研究成果,從關系和過程角度來測量開放式創新廣度導向,在關系方面涉及8類創新合作對象,包括用戶、供應商、競爭對手、高校或科研機構、技術中介組織、知識產權機構、風險投資企業和政府部門;在過程方面主要涉及創意生成、R&D、試驗、生產和市場化五個過程,并采用二分取值法,因此,開放廣度導向的取值范圍為0—13。

2開放深度導向的測量

Laursen和Salter用企業在創新過程中與創新要素聯系的總數來測量開放深度導向,其中創新要素包括用戶、競爭對手、供應商等8類,但所測量的開放深度導向實質上也涵蓋著開放廣度導向的成分,并且,用數量來測度開放深度導向,顯然有很大不足。為避免其測量方法的不足,陳鈺芬和陳勁[18]使用企業在創新活動中與外部創新合作對象信息交流的頻率測量開放式創新深度導向,其中創新合作對象包括:領先用戶、主流用戶、競爭對手、供應商等12種,頻率采用李克特7級量表來測量,1—7分別表示:從未有過、每年、每半年、每季度、每月、每周、每天,用主成分分析法把企業向外部創新要素開放自己創新過程的程度進行綜合,用以測量開放深度導向。這種方法雖有進步,但也僅僅是從關系維度進行測量的,忽視了過程維度。本文結合上述研究成果,從關系和過程角度來測量開放深度導向,在關系方面主要涉及8類創新要素,分別是用戶、供應商、競爭對手、高校或科研機構、技術中介組織、知識產權機構、風投組織和政府部門;在過程方面主要涉及創新知識獲取、新產品開發知識獲取、與外部協同生產、利用外部渠道和與外部共享品牌等5個過程。

(四)調節變量:網絡能力

本文在Moller和Svahn[19]網絡能力測度量表的基礎上,結合朱秀梅等[20]以及王海花和謝富紀[21]的研究成果,依據研究的特點進行整合與改造,從網絡利用能力和網絡開拓能力兩個維度進行測度,具體量表如表2所示。

(五)控制變量:行業屬性、企業規模和企業性質

本文涉及三個控制變量:行業屬性,開放式創新最初是通過觀察高新技術行業總結的一般規律,最初的研究也主要集中于高新技術行業,因此,很多學者認為行業可能對開放度的選擇有較大的影響。對行業屬性的測量將采用直接詢問方式。企業規模,最初對開放式創新的研究同樣主要集中于大企業,而對于不同規模企業能否有效地采用開放式創新一直存在爭議,學者們認為企業規模是開放式創新實施的重要影響因素。企業性質,資產所有者不同,對于開放式創新的實施程度會受到來自風險、產權等方面的考慮,本文以直接詢問的方式測量國有企業、民營企業、外資企業,對于混合模式企業則以控股股份決定性質。

三、檢驗與結果分析

開放式創新的重要特征是創新的借鑒和交流,因此本文以具有聯合研發中心、存在技術購并和技術交易的規模以上企業為樣本,涉及信息、電子、能源和裝備制造業等多個行業,分布于東北、華北、華中和華東等地區。共發放問卷874份,收回問卷359份,其中有效問卷304份,有效率為8468%。

(一)主模型檢驗

在利用結構方程對模型進行檢驗之前,按照研究假設先對各個變量進行相關分析。初步檢驗要求假設中的兩個變量具有較高的相關性,且相關系數具有統計意義。表3給出了假設中各變量間的相關系數和顯著性指標,各研究假設得到初步驗證。本文雖然推導了組織學習過程四個階段的能力(水平)與企業績效之間的因果關系,但由于兩兩變量之外的變量可能會有影響,因此,相關分析的因果關系僅作為初步參考。

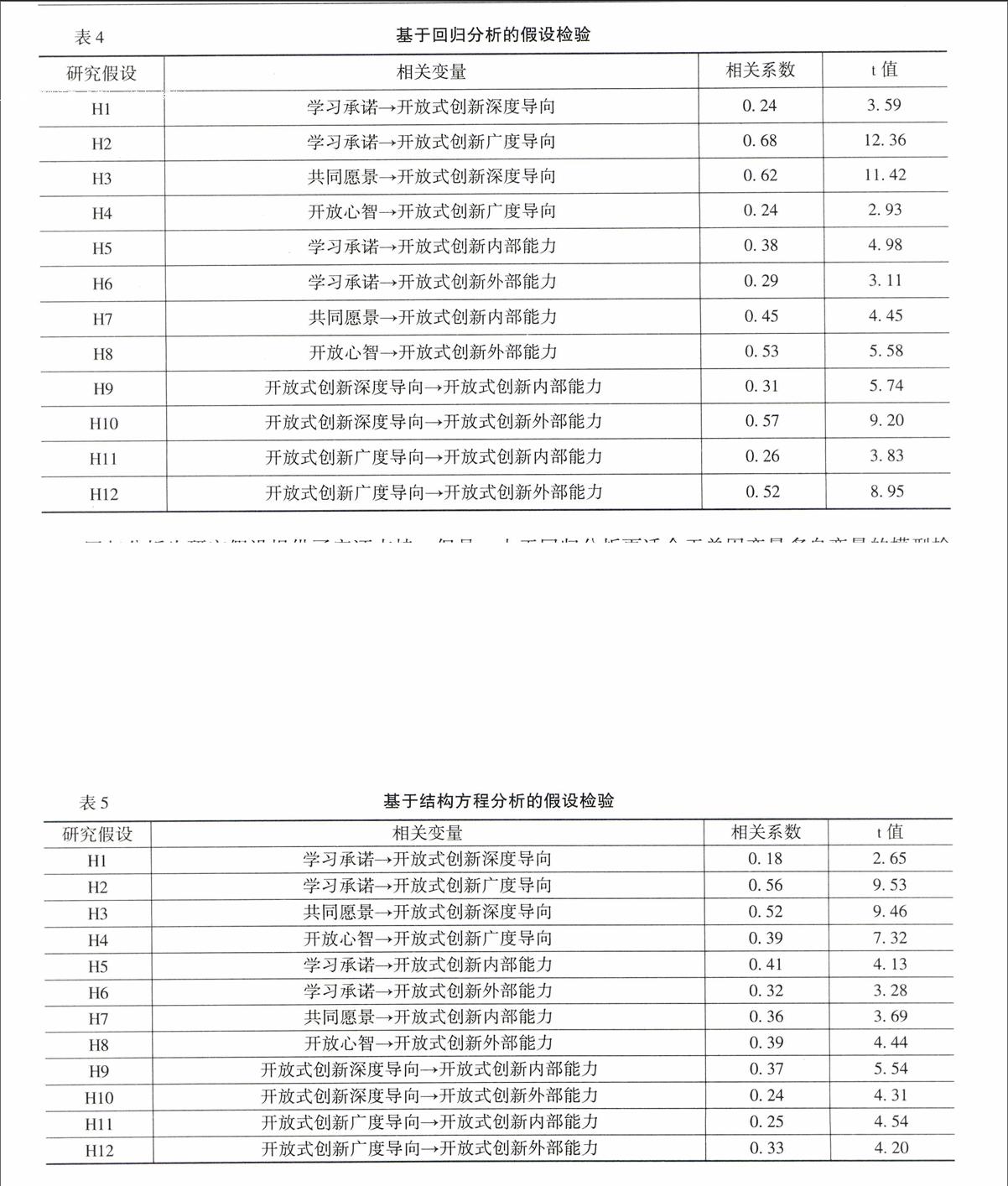

按照上述步驟對數據進行回歸分析,并檢驗是否存在回歸分析的三大問題,即多重共線性、序列相關和異方差。首先,以方差膨脹因子(VIF)排除多重共線性,通過計算,所有模型的VIF值均處于0—10之間,從而排除解釋變量之間的多重共線性問題。其次,排除序列相關問題,由于樣本是截面數據,因此,不可能出現不同期的樣本值之間的序列相關問題,通過計算,回歸模型中的DW值均接近2,說明也不存在不同編號的樣本值之間的序列相關現象。再次,排除異方差問題,通過觀察各個回歸模型以創新績效為橫坐標的殘差項散點圖分析,散點圖的無序狀態表明回歸模型均不存在異方差問題。回歸分析結果如表4所示。

回歸分析為研究假設提供了實證支持,但是,由于回歸分析更適合于單因變量多自變量的模型檢驗,數據分析結果只能證明組織學習與開放式創新導向,以及開放式創新導向對開放式創新能力的前因關系,具體的影響程度無法得知。而結構方程模型在處理多因變量和多自變量之間復雜的因果關系方面具有優勢,因此,本文還利用結構方程模型對理論模型進行進一步的檢驗。

為了使數據符合LISREL87的分析要求,首先運用LISREL87對數據進行了標準正態處理。結構方程模型分析結果顯示,卡方值和自由度的比值為262(小于5),GFI和AGFI的值分別為091和085(均大于本次研究設定的標準080),NFI、CFI和IFI的值分別為095、097和097(均大于本次研究設定的標準090),RMSEA和SRMR的值分別為007和005(均小于本次研究設定的邊界值008)。由此判斷,研究假設的理論模型與數據擬合情況較好,理論模型可以接受。基于結構方程分析的各假設檢驗結果如表5所示。

(二)調節作用檢驗

本文采用回歸分析檢驗調節作用。首先,將開放式創新深度導向(DO)和網絡能力(NC)中心化,二者相乘得到乘積項DO×NC。其次,檢驗開放式創新深度導向、網絡能力對開放式創新內部能力的影響。再次,將開放式創新深度導向、網絡能力和乘積項都放入回歸方程中進行檢驗,如表6所示。

統計分析結果表明,開放式創新深度導向和網絡能力的乘積項對開放式創新內部能力的回歸系數為018,t值為271,大于196(95%的置信水平),說明乘積項DO×NC對開放式創新內部能力有顯著影響。并且,在加入乘積項DO×NC后,調整后的R2由047上升為049,乘積項中的變量在進行標準化及控制主效應情況下的數值最小,因此,△R2增加002已經較為明顯,假設H9得到支持。同理,對假設H13—H16進行檢驗,如表7所示。

四、研究結論

從以往的研究中不難發現,雖然關于開放式創新的研究比較多,但涉及組織學習、開放式創新導向、開放式創新能力的研究卻很少。本文探索組織學習、開放式創新導向、開放式創新能力之間的聯系,以及網絡能力的調節作用。經過分析,本文的研究假設都得到了樣本數據的支持,經過系統的梳理概括,本文主要得出以下三點研究結論:

(一)組織學習對開放式創新導向有積極影響

結構方程分析結果顯示,學習承諾對開放式創新深度導向和廣度導向都有積極影響,分享愿景對開放式創新深度導向有積極影響,開放心智對開放式創新廣度導向有積極影響。從學習承諾方面考慮,當企業將學習視為一項基本價值時,組織學習成為企業的一種常規職能,而非偶然現象。那么企業的組織學習將更具系統性、全面性,員工的學習心態也將更加積極、強烈,企業從這樣的組織學習中獲取的知識、信息等也將更全面、有效、有價值。從分享愿景方面考慮,當企業有一個明確的創新目標,并將其分享給組織的各個階層,那么員工就會朝著一個目標共同努力,凝聚力的提高勢必會在創新實踐中帶來更高的工作效率。從開放心智方面考慮,當組織以及員工都帶著開放的心態去學習,打破陳規,用不同的方式去思考,會產生更多有創意的想法。分享愿景有助于組織學習所獲取的知識在組織內部自由地流動和共享,有助于企業形成深入挖掘的開放式創新理念,員工之間如果缺少分享,沒有共同的理念,那么就難以形成開放式創新導向。

(二)開放式創新導向對開放式創新能力有積極影響

結構方程分析結果顯示,開放式創新深度導向對開放式創新內部能力和外部能力都有積極影響。開放式創新導向是指企業對實施開放式創新中對外部知識、資源、創意利用的重視程度。這種重視程度越高,企業在創新的過程中,越頻繁地與用戶交流,把用戶嵌入到企業的創新過程中,能夠有效地改善企業的產品,提高產品研發和市場化效率。通過與供應商、科研機構和技術中介等組織建立長期的戰略合作伙伴關系,能夠使企業持續地獲取市場信息、技術資源和創造能力,有助于彌補企業內部資源、知識和能力的不足,而且還能夠有效地縮短研發周期,節省研發時間和成本,提高開放式創新能力。與外部伙伴合作程度越高,總收入中新產品銷售所占比例就越高。通過整合與企業相關的供應商,對新產品的開發能力有重要的促進作用。

(三)網絡能力在開放式創新導向對開放式創新能力之間的調節作用

網絡能力發揮了正向的調節作用。網絡能力可以視為一種代表整體網絡創新環境的條件變量,代表外部企業的網絡能力對本企業開放式創新決策的影響,在開放式創新過程中,網絡能力能夠有效地處理共同創新中面對的機會主義、產權和協調性問題。

網絡能力是一種整體戰略能力,幫助企業認識和理解整個外部網絡環境,從而建立開放式創新深度導向與開放式創新內部能力關系中的信任和共享機制。此外,網絡能力還是一種網絡環境下的關系管理能力,在幫助企業實現網絡定位、選擇合作伙伴和處理與合作伙伴關系方面,形成開放式創新深度導向與開放式創新外部能力的正向關系。同時,網絡創新環境的最大特征在于開放性,網絡能力是由多方面體現的,其中網絡過程能力使得企業在擴大開放式創新廣度的同時,獲得對由外向內、由內向外和雙向流程的內部開放能力的提升機會,而網絡關系能力則能夠從戰略維度對網絡態勢和環境進行系統評估,將影響開放式創新的廣度導向與開放式創新外部能力關系的情境要素考慮進來,強調了有利于自身發展的機會與資源能力的匹配性,以及對開放度進行動態規劃和變革的促進作用。

參考文獻:

[1]Laursen,K,Salter,A Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among UK Manufacturing Firms[J]Strategic Management Journal,2006,27(2):131-150

[2]Lazzarotti,V,Manzini,R Different Modes of Open Innovation: A Theoretical Framework and an Empirical Study[J]International Journal of Innovation Management,2009,13(4):615-636

[3]許慶瑞全面創新管理——理論與實踐[M]北京:科學出版社,2007

[4]Garriga,H,Krogh,G,Spaeth,S How Constraints and Knowledge Impact Open Innovation[J]Strategic Management Journal,2013,34(9):1134-1144

[5]Faems,E,Visser,M,Andries,P,Looy,B Technology Alliance Portfolios and Financial Performance: Value-Enhancing and Cost-Increasing Effects of Open Innovation[J]Social Science Electronic Publishing,2010,27(6):785-796

[6]Gassmann,O,Enkel,E,Chesbrough,H The Future of Open Innovation [J]R&D Management,2010,40(3):213-221

[7]Lichtenthaler,U Absorptive Capacity,Environmental Turbulence,and the Complementarity of Organizational Learning Processes[J]Academy of Management Journal,2009,52(4):822-846

[6]Ritter,T A Framework for Analyzing Interconnectedness of Relationship[J]Industrial Marketing Management,2000,29(4):317-326

[7]Lichtenthaler,UOpen Innovation: Past Research,Current Debates,and Future Directions[J]Academy of Management Perspectives,2011,25(1):75-93

[8]陳艷,范炳全中小企業開放式創新能力與創新績效的關系研究[J]研究與發展管理,2013,(1):1-24

[9]沈能,趙增耀 集聚動態外部性與企業創新能力[J]科研管理,2014,(4): 1-9

[10]周艷菊,鄒飛,王宗潤 盈利能力、技術創新能力與資本結構——基于高新技術企業的實證分析[J]科研管理,2014,(1): 48-57

[11]Judge,W Q,Naoumova,I,Douglas,T Organizational Capacity for Change and Firm Performance in a Transition Economy[J]The International Journal of Human Resource Management,2009,20(8):1737-1752

[12]Zahra,SA,George,GAbsorptive Capacity: A Review,Reconceptualization,and Extension[J]The Academy of Management Review,2002,27(2):185-203

[13]Jansen,J,Bosch,F,Volberda,HW Managing Potential and Realized Absorptive Capacity: How do Organizational Antecedents Matter? [J]The Academy of Management,2005,48(6):999-1015

[14]Tan,CL,Tracey,MCollaborative New Product Development Environments: Implications for Supply Chain Management[J]Journal of Supply Chain Management,2007,43(3):2-15

[15]Wong,A,Tjosvold,D Collectivist Values for Learning in Organizational Relationships in China: The Role of Trust and Vertical Coordination [J]Asia Pacific Journal of Management,2006,23(3):299-317

[18]Sinkula,JM,Baker,WE ,Noordewier,T A Framework for Market-Based Organizational Learning: Linking Values,Knowledge,and Behavior [J]Journal of the Academy of Marketing Science,1997,25 (4): 305-318

[19]Hult,M,Ferrell,OC Global Organizational Learning Capacity in Purchasing: Construct and Measurement [J]Journal of Business Research,1997,40(2):97-111

[16]謝洪明 市場導向與組織績效的關系——環境與組織學習的影響[J]南開商業評論,2005,(8):47-53

[17]Lee,S,Park,G,Yoon,B,Park,J Open Innovation in SMEs:An Intermediated Network Model[J]Research Policy,2010,39(2):290-300

[18]陳鈺芬,陳勁開放度對企業技術創新績效的影響[J]科學學研究,2008,(2): 419-426

[19]Moller,K,Svahn,SRole of Knowledge in Value Creation in Business Nets[J]Journal of Management Studies,2006,43 (5):985-1007

[20]朱秀梅,陳琛,蔡莉網絡能力、資源獲取與新企業績效關系實證研究[J]管理科學學報,2010,(4):44-56

[21]王海花,謝富紀企業外部知識網絡能力的結構測量——基于結構洞理論的研究[J]中國工業經濟,2012,(7):134-146

[26]Enkel,E,Gassmann,O Creative Imitation: Exploring the Case of Cross-industry Innovation[J]Social Science Electronic Publishing,2010,40(3):256-270

[27]Chesbrough,HWOpen Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting From Technology[M]Boston: Harvard Business School Press,2003

[28]Lichtenthaler,U Integrated Roadmaps for Open Innovation [J]Research Technology Management,2008,51(3):45-49

[29]Teece,D Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance [J]Strategic Management Journal,2007,28(13):1319-1350

(責任編輯:于振榮)