二十世紀香港竹笛音樂發展史略

從1953年竹笛大師馮子存在北京“第一屆全國民間音樂舞蹈匯演”上成功演奏《喜相逢》和《放風箏》后,中國竹笛從一件民間音樂、戲曲的伴奏樂器轉變為獨奏樂器。這種民族樂器獨奏化是20世紀繼民族樂團的出現后,中國器樂的另一種新發展。這種潮流也逐漸影響到香港的中國音樂發展,從以粵樂(廣東音樂)為主演變成為以器樂獨奏和大型合奏為中國音樂的主流呈現模式。作為民族樂團內不可或缺的樂器,竹笛在香港的發展歷程自然不可不提。以香港的中國音樂發展史為縱軸,以竹笛在香港的發展為橫軸,論述分為1949年以前、1949至1970年代、1970年代至今3個階段,試圖為20世紀香港的竹笛音樂發展勾畫出一個歷史輪廓。

香港竹笛音樂;香港中樂團;鄭濟民;香港演藝學院

一、1949年以前

自19世紀中葉英國對香港實行殖民式統治以后,殖民政府在政治、經濟、文化等不同領域向香港輸入西方模式,

但香港以廣東人占人口多數,因而中國傳統文化仍然繼續保留。在音樂方面,除了粵劇、廣東說唱等含有器樂成分的音樂外,新界鄉村地區也流傳著一些傳統音樂。“八音班”與“鑼鼓柜”是香港早期流行的傳統器樂,①粵劇、廣東說唱、以及20世紀初流行的粵樂也風行一時。竹笛在這些樂種中都是擔當合奏或伴奏的角色。直至1949年后,中國內地對民族器樂有了新的定位,竹笛在香港的發展也有所改變。

二、1949年至1970年代

1950年代,北派竹笛大師馮子存來港演出引起轟動,亦激發了不少人對竹笛的興趣,當時就讀于香島中學的溫聯華②因此而自學竹笛,推動了香島中學的中國音樂活動。除此以外,不少粵劇、粵曲的伴奏樂師也參與器樂獨奏和合奏的演出。1959年,香港著名音樂家于粦指揮了一場籌款音樂會,

其中有曾于邵氏電影公司樂隊工作的竹笛演奏家應劍民演奏《喜相逢》和《黃鶯亮翅》。[1]當時較知名的竹笛演奏家還有于粵劇名伶任劍輝、白雪仙的仙鳳鳴劇團任伴奏樂師的靳永棠,靳氏也有參與由粵樂名宿盧家熾領導的香港電臺中樂隊。

60至70年代在港活躍的竹笛演奏家有黃權、劉澤、賴紹恒、劉振詞③、林斯昆、賴錦標等。④劉澤、賴紹恒曾在呂培原領導的香港中國國樂團演奏竹笛,兩人也曾灌錄唱片。[2](圖1)

圖1 《山川的回憶》

三、1970年代至今

(一)香港中樂團

1977年,全職業香港中樂團和音樂事務統籌處(簡稱“音統處”)的成立,以及1年后“音統處” 下屬香港青年中樂團(青中)之組建是香港中國音樂發展的重要里程碑,標志著香港的中國音樂事業向專業化和普及化兩方面發展。

香港中樂團原是1個半職業樂團,于1977年4月全職業化,由市政局⑤資助和管理, 成為香港第1個由政府支持的現代職業中國器樂合奏團⑥。香港中樂團職業化初期的笛子聲部樂師均來自中國內地,如首席樂師黃權⑦、林斯昆來自廣東,賴錦標、張泰儒⑧來自福建。林斯昆、賴錦標分別于1978及1980年轉職至“音統處”,黃權也于1982年離團。來自新加坡的朱文昌和畢業于廣州音樂專科學校的陳鴻燕⑨則于1979年加入香港中樂團。加上同年加入的鄭濟民、來自福建的李崇吉和來自廣東擅長演奏洞簫的譚寶碩,6人組成了香港中樂團笛子聲部,鄭濟民后來更成為笛子首席。6人橫跨吳大江、關乃忠、石信之3任總監的時代,直至1996年鄭濟民離團,由原西安音樂學院管樂教研室主任孫永志繼任笛子首席。后來張泰儒、李崇吉也于2000年前后相繼離開,由畢業自臺南藝術大學的林育仙、香港演藝學院的陳子旭補上。⑩ 2010至2011年樂季后,任職香港中樂團近30年的譚寶碩也宣告退休,由畢業于臺灣藝術大學的巫致廷接班。

鄭濟民(圖2)曾任香港中樂團笛子首席多年,可說是80年代初至90年代中后期香港竹笛界的代表人物。他畢業于福建師范大學音樂系,后任教于福建音樂專科學校,曾隨南派竹笛大師陸春齡、浙派笛藝宗師趙松庭、北派竹笛大師王鐵錘學習。在香港中樂團工作的17年間,演出無數佳作并首演了不少新作品,包括與羅偉倫合作的竹笛協奏曲《白蛇傳》、關乃忠的第一笛子協奏曲《蝴蝶夢》、瞿小松的管樂協奏曲《神曲》等,出版過多張CD,其中臺灣福茂唱片和飛利浦唱片灌錄的專輯更風行海內外。鄭濟民也是第1位到臺灣演出的香港竹笛演奏家。

楊偉杰二十世紀香港竹笛音樂發展史略

圖2 鄭濟民

鄭濟民曾提到,香港作曲家符任之曾經寫過一首竹笛二重奏與樂隊《喜相逢》,大約在1983至1985年間由黃權和他兩人擔任笛子主奏。1983年,俞遜發在其《秋湖月夜》獲得當年全國民族器樂作品一等獎后把總譜寄給鄭濟民,由已故指揮家白德醫生(Solomon Bard)指揮香港中樂團于1985年作香港首演,其后由香港指揮家葉惠康指揮香港中樂團與鄭濟民再次演出此曲。他還把樂曲推介給新加坡華樂團前任指揮顧立民,使該曲開始在新加坡流傳。此外,還有一首20多分鐘的竹笛協奏曲《長恨綿綿》是由著名作曲家何占豪與鄭濟民合作譜寫的,1989年交稿,由香港中樂團首演,之后作了一些小修改。鄭濟民帶著這首協奏曲與高雄市國樂團在高雄及臺北演出,后來因為此曲跟詹永明與楊春林創作的《長恨綿綿》同名,就把樂曲改名為《唐玄宗與楊貴妃》。

繼鄭濟民之后出任香港中樂團笛子首席一職的孫永志(圖3)為“文化大革命”后中國內地恢復高考的第1批大學生,1977年考入西安音樂學院民樂系,師從趙松庭的開門弟子元修和,其后更赴杭州隨趙氏學習,1982年畢業后留校任教,1997年來港加入香港中樂團至今。孫永志的演出曲目非常廣泛,且風格多樣,除了與作曲家周煜國合作譜寫的《遐方怨》外,近年還多次演奏程大兆的竹笛協奏曲《陜北四章》、楊青的竹笛與樂隊《蒼》、顧冠仁的古箏、曲笛雙協奏曲《牡丹亭》、陳明志的尺八、箏與民樂團《刮

風的日子》和尺八、琵琶與民樂團《聽風的歌》等。孫永志兼擅洞簫、尺八、長笛等樂器,在演奏上融會貫通、卓然成家;在教學上則把中西器樂理論相結合,加上近30年來在音樂學院與樂團的經歷,使他對竹笛教學有一套獨到的見解。endprint

圖3 孫永志

香港中樂團歷年來的演出均有不少笛簫節目,但以系列形式呈現的當數2005年的“香港笛簫節”。“香港笛簫節”是香港有史以來第一個以笛簫為主題的藝術節,在2005年5月至8月期間推出了多項活動,包括在尖沙咀星光大道舉行的打破了吉尼斯世界紀錄的“中國笛子馬拉松”(圖4)和“國際笛子馬拉松”,在多所大學、圖書館、商場舉行“笛子世界——古今中外笛子博覽”,邀請上海著名笛簫制作家王益亮來港主持“笛子工作坊”,由譚寶碩和張向華分別主講兩場簫笛講座,譚寶碩更聯同現任藝術總監閻惠昌主持“洞簫說人生”音樂會。“香港笛簫節”的壓軸節目“南北大師喜相逢”音樂會邀請了李鎮、俞遜發、張維良,加上樂團笛子首席孫永志,演奏了多首名曲如《草原的思念》 《走西口》 《陜北四章》 《匯流》 《花泣》 《綠色交響》等。

圖4 “香港笛簫節”之“中國笛子馬拉松”

除“香港笛簫節”外,近年香港中樂團也舉辦過不少以竹笛為主的音樂會,如2008年1月的“孫永志、朱文昌——笛簫名家世界”音樂會上,由孫永志與樂團笛子助理首席朱文昌演奏了《白蛇傳》 《蒼》 《鷓鴣飛》 《綠洲》等笛曲;在2009年12月的“她們‘仨”音樂會上,樂團的青年笛子樂師林育仙演奏了《三五七》 《秋風夜雨》 《綠洲》;2010年7月的“十年經典(三)——協奏曲之夜”音樂會中,孫永志載譽重演了竹笛協奏曲《陜北四章》;在2011年12月的“傳統的魅力Ⅶ——鴻燕展翅”管樂演奏會中,樂團笛子助理首席陳鴻燕演繹了多首笛簫與葫蘆絲名曲,包括其師、已故廣東民族管樂大師陳添壽為他創作的《鴻燕展翅》;2012年3月的“樂旅中國Ⅵ”中,由臺灣國樂團樂團首席兼笛聲部首席劉貞伶香港首演陸橒作曲的笛子與樂隊《山·樂》(Ⅲ、Ⅳ);2013年1月的“名家名曲賀新春”音樂會上,中央民族樂團著名竹笛演奏家王次恒獨奏了曾永清的《沂蒙山歌》以及趙松庭、曹星創作的《幽蘭逢春》;2014年12月的“忐忑之后”音樂會上,中國音樂學院附中竹笛專業教師王華在香港首演了德國作曲家老鑼(Robert Zollitsch)的笛子協奏曲《風吻云》;2015年1月由香港中樂團聯合中英劇團制作的“笛子走天涯”以戲劇的方式呈現笛簫音樂,在首屆香港國際中樂指揮大賽冠軍孫鵬的指揮下,樂團笛子聲部的全體演奏家先后演奏了《喜相逢》 《惑》 《揚鞭催馬運糧忙》 《奔馳在草原上》 《雙聲恨》 《山·樂》 《陜北四章》等樂曲,林育仙更粉墨登場,擔任劇中的女主角。

香港中樂團樂器班隨2003年成立的香港兒童中樂團和香港少年中樂團而設,由樂團樂師和少數兼職導師擔任樂器導師。笛子組的導師是朱文昌,為香港笛壇培養了不少新秀。

(二)音樂事務統籌處

與香港中樂團同齡的音樂事務統籌處成立于1977年10月,是香港第1個由政府成立的音樂訓練機構,向青少年提供學費低廉的中西器樂訓練班及樂團訓練。最初,“音統處”屬教育司署管理,1979年轉至民政科屬下之康樂文化組,兩年后再轉入康樂文化署,并于1995年8月由市政局和區域市政局接管,改稱音樂事務處(簡稱“音事處”),現隸屬康樂及文化事務署。

“音統處”和“音事處”多年來均由林斯昆、賴錦標擔任全職竹笛導師,職稱為助理音樂主任,配合中樂組高級音樂主任徐英輝B11及一些兼職導師組成竹笛教學團隊,教授該處于全港各地開設的各類型竹笛訓練班。

林斯昆生于廣東,早年于廣州隨黃金成習竹笛,后來又受教于趙松庭、陸春齡、王鐵錘等。林氏于1970年移居香港,開始從事專業的演奏和教學工作。1975年至1978年任香港中樂團笛子首席,1978任職于“音統處”和“音事處”至退休;1978年至1984年于香港演藝學院的前身香港音樂學院任竹笛導師;1976年至今任香港中文大學音樂系竹笛導師。林氏曾赴日本、美國、英國、澳洲、加拿大、臺灣、新加坡等地巡回演出,也曾先后跟隨彭修文、夏飛云、陳佐湟、湯沐海等大師深造指揮技巧。

賴錦標早年于福建晉江文工隊擔任竹笛演奏及樂隊副隊長,1976年加入香港中樂團,1980年轉職“音統處”從事竹笛教學及樂團訓練工作至2008年8月退休。賴氏曾舉辦4次個人笛子獨奏會,亦曾灌錄竹笛演奏唱片。

在林、賴兩位帶領下,“音統處” “音事處”的竹笛教學工作對香港的竹笛普及作出了極大貢獻,其竹笛訓練班歷年來為香港培養出大量笛手,其中不少后來更考入香港演藝學院,從事竹笛專業演奏,如王嘉偉B12、朱紹威B13、陳子晉、陳子旭等。

(三)香港演藝學院

1984年成立的香港演藝學院是香港第1所提供正規中國器樂演奏專業課程的大專院校,學院聘請了鄭濟民和香港土生土長、畢業自廣州音樂學院的張向華擔任竹笛專業老師,培養本地的竹笛專業演奏人材。鄭濟民培養了曾文輝、陳一平B14、許少榮B15,張向華更是桃李滿門,其學生現在已成為香港竹笛演奏和教育的中流砥柱。

張向華(圖5)原籍江蘇泰興,在香港出生和成長,年少時已醉心笛藝,中學時期曾多次在香港學校音樂節獲獎,并參與由資深音樂家東初(源漢華)指揮的香港華人文員協會民族樂團。張氏中學畢業后到廣州音樂學院修讀竹笛專業,先后師從羅德栽、黃金成,為香港首位獲中華人民共和國教育部頒授音樂文學士學位的青年音樂家,及后更遠赴杭州隨趙松庭學習,笛藝更為精進。張氏回港后除受聘于香港演藝學院及兼職任教于香港中文大學音樂系、“音統處”外,更活躍參與竹笛演奏、推廣等工作,曾任澳門中樂團笛子首席、香港竹笛學會創會會長等職,并舉行過2場“趙松庭作品音樂會”、1場“中國民族吹管樂獨奏會”、1場師生音樂會及多場竹笛專題講座。張向華性格中正平和,且治學嚴謹、以德服人,弟子們均視他為學習榜樣。其培養的竹笛專業學生包括王嘉偉、林敬添、朱紹威、葉在銘、陳韻湘、胡潤勤B16、曾慶基、鄭旭(鄭丞泰)、莊幸智、楊偉杰、陳敬臻、姚敢為、劉志恒等。B17endprint

圖5 張向華

鄭濟民離港后,張向華是香港演藝學院主要的竹笛專業老師,陳鴻燕也有兼任,培養了陳俊年;孫永志來港后,也開始在演藝學院兼課,譚國敬、陳子晉、陳子旭、沈健榆、許俊杰、何兆昌、朱國龍、杜峰廉、曾寶心等均為其門下,楊偉杰更是孫氏為演藝學院培養的第1位竹笛專業碩士。張向華近年已不在演藝學院教課,學院的竹笛專業主課老師僅孫永志1位,副課老師有鄭丞泰、楊偉杰。學院也設有青少年音樂課程,竹笛老師除了孫永志外,還有朱紹威、楊偉杰。

香港演藝學院中樂系的學生在假期均會到中國內地拜訪名師以深造技藝。學院得到香港上海匯豐銀行的支持,贊助學生北上學習。竹笛專業的學生多年來與不少名家結緣,如趙松庭、王鐵錘、黃金成、寧保生、李鎮、曾永清、俞遜發、蔣國基、張維良、王次恒、詹永明、戴亞、杜如松等。這些學習經歷拓寬了學生的視野,讓他們接觸到不同流派、風格的竹笛音樂,豐富了他們的藝術修養。

(四)香港竹笛教學群體

香港的竹笛教學事業,以“音統處”的系統最為龐大。在“音統處”成立之前,由前殖民政府官員蕭炯柱于1974年牽頭成立的香港青年音樂協會也設有中國器樂訓練班,蕭炯柱后來成為“音統處”的首任音樂總監。在此之前,一些設有中樂團的中學,如英皇書院、拔萃男書院、圣類斯中學,以及一些愛國學校如香島中學、勞工子弟學校、福建中學等均設有中國器樂訓練班。除此以外,1950年代成立的粵華樂器工藝品有限公司為香港最早進口中國內地樂器的商家,他們于1981年成立音樂中心,其中亦教授竹笛;1980年李開與張廣升成立了凱聲琴行,附設音樂教室,至今仍是香港重要的中國音樂琴行教室;及后張廣升自立門戶,于1987年成立八音琴行暨音樂藝術中心,這兩家琴行均有專師教授竹笛,其中不乏國內音樂專科與香港演藝學院畢業生。近年擴展迅速的青苗琴行則由來自福建的黃偉達于1985年創辦,他也成立了青苗中西藝術表演團,由1980年代初從蘇州來港的竹笛演奏家、教育家嚴健民任音樂總監。

嚴健民于1953生于上海,6歲移居蘇州,1981年來港定居。1970至1980年代在蘇州從事專業竹笛演奏和創作,移居香港后任“音統處”導師及中樂團竹笛演奏員,1995年加入青苗中西藝術表演團。嚴健民在香港30年間,演奏、創作、指揮工作不輟,并曾舉辦個人作品音樂會;在教學上亦碩果累累,除了其訓練的學校中樂團曾多次獲獎外,所教授的學生郭仲揚、楊仁杰、陳敬臻、許俊杰、陳淑貞也分別考入上海音樂學院民樂系、香港演藝學院中樂系和戲曲學院。

除了上述的粵華、凱聲、八音、青苗琴行外,在香港新界西部的屯門、東部的大埔也有兩股推動竹笛教學的力量,分別是新聲國樂團和香港青少年國樂團。新聲國樂團由本地資深音樂家邱少彬創辦,香港青少年國樂團則由香港演藝學院早期畢業生吳朝勝創辦。兩團多年來為新界地區培養了不少竹笛演奏人材,有些更從事專業演奏與教學工作。

(五)香港竹笛考級

一直以來,香港的音樂教育以西方古典音樂為主導,只有英國皇家音樂學院和圣三一學院在香港設有考級機構,因此只有學習西洋樂器的學生能夠參加考級,學習中國樂器的學生一直都沒有機會參與。1994年,上海音樂學院在香港設立了音樂定級考試點,首次設立了中國樂器的考級制度;2003年,香港考試及評核局承辦了中央音樂學院在香港地區的中國器樂演奏水平等級考試;2007年,新聲音樂協會承辦了中國民族管弦樂學會“全國民族樂器演奏藝術水平考級”在香港地區的考級工作。自此,香港共有3個機構主辦中國器樂考級,報考人數與日俱增,而竹笛更為當中最熱門的報考樂器之一。

(六)香港竹笛比賽

“香港學校音樂節”自1949年舉辦以來一直只有西洋樂器的比賽項目,直至1962年才加入中國器樂比賽項目,參加人數也極少,獨奏項目只有15人參加,合奏項目只有1所學校參加[3]。相對西洋器樂、合唱等比賽項目,中國器樂在當時確屬少數。在主辦機構、學校、老師和學生的不斷努力下,參加中國器樂比賽的人數逐漸上升,其中參加竹笛獨奏項目的學生也越來越多。以1994年的“香港學校音樂節”竹笛比賽項目為例,當時只分為初級、中級、高級和深造四組;到2011年,由于參賽人數日漸增加,竹笛獨奏項目已被分為中學組和小學組,中學組設有初級、中級、高級和深造4組,小學則不設深造組,每組再細分為數個小組,共有800多位參賽者;2015年則共有500多人參賽。其他機構也有舉辦各種竹笛比賽,可謂百花齊放。于2013年8月由香港藝術聯會主辦的“2013香港竹笛邀請賽”為其中規模較大者,邀請到蔣國基、詹永明、林谷珍、孫永志、朱文昌、譚炎健、陳惠龍等名家擔任評委,并在比賽閉幕式時舉行“笛藝薪傳:名家及新生代音樂會”,可見這10多年間香港的竹笛普及事業有了較大的發展。

在全國比賽方面,張向華于1989年參加中央電視臺主辦的第一屆“山城杯”全國民族器樂電視大獎賽,獲特別演奏獎;陳敬臻、劉志恒于2007年參加首屆“松庭杯”中國竹笛邀請賽,分獲海外專業組金、銀獎;楊偉杰于2010年參加全國首屆北京竹笛邀請賽,獲中青年專業C組銀獎,2014年獲青年專業A組金獎。

(七)香港竹笛演出

除由政府資助的香港中樂團、“音統處” “音事處”和香港演藝學院外,香港不少民間團體均會舉辦竹笛音樂演出,有自籌資金的,也有申請康樂及文化事務處或香港藝術發展局補助的,或擔任策劃工作。

早在1981年,香港一個歷史最悠久的業余中樂團體宏光國樂團就曾邀請南派竹笛宗師陸春齡與琵琶名家湯良興來港演出(圖6),開香港業余中樂團為中國內地器樂名家舉辦專場音樂會之先河,其后也曾與寧保生、俞遜發,本地名家張向華、朱紹威等合作。香港女青中樂團分別于1996年和2004年邀請李鎮和馬迪與樂團合作;琵琶名家李志雄亦曾策劃多場竹笛名家獨奏會,邀得蔣國基、詹永明、譚炎健來港獻藝。由陳敬臻成立于2005年的津樂竹笛演奏團則是香港首個以竹笛為主的演奏團體,而近年較積極策劃舉辦竹笛音樂會的音樂團體為竹韻小集。endprint

圖6 宏光國樂團為陸春齡、湯良興來港演出舉行記者招待會

竹韻小集成立于2003年,以中小型合奏樂隊為基礎,研究及學習中國傳統民間音樂,并致力探索及開拓現代小型中樂的發展空間,藉以發揚中國及香港本土音樂文化,展現中國音樂“小而美、簡而精”的獨特魅力。樂團成立至今已先后為李鎮、王鐵錘、曲祥、孫永志、曾永清、劉森、杜如松、蔣國基、榮政、張延武、張維良、馬迪舉辦過專場音樂會,張維良于2011年2月的笛簫專場“行云流水——張維良的笛簫世界”更是他首次在港舉行的專場獨奏音樂會。2014年1月更主辦了“2014中國竹笛音樂節”,邀請張維良與中國竹笛樂團來港舉辦了多場音樂會、論壇與講座(圖7)。這些演出均大大促進了香港與中國內地的竹笛事業交流。

圖7 “2014中國竹笛音樂節閉幕音樂會”海報

除了中國內地竹笛名家來港演出外,香港本地的竹笛演奏家也有舉行獨奏音樂會,如鄭濟民、張向華、陳鴻燕、譚寶碩、林斯昆、賴錦標等;年輕一代的竹笛演奏家也經常有演出活動,如朱紹威與龢鳴樂坊、鄭旭與絲竹樂坊、陳敬臻與津樂竹笛演奏團、趙慶中與中樂友等。香港藝術節于2011年3月為陳子晉、陳子旭昆仲舉辦“笛韻真音”獨奏會;中樂友于2012年10月為陸春齡舉辦“天和傳九州——向陸春齡致敬暨國慶音樂會”;新聲國樂團于2014年3月為著名作曲家劉錫津舉辦“天下中華情”音樂會,由洪俠指揮曹家榮與新聲國樂團香港首演竹笛與樂隊《雪意斷橋》;樂心中樂團于2014年4月舉辦“竹林漫影”音樂會,由陳子旭、巫致廷擔任竹笛獨奏;津樂竹笛演奏團于2015年2月為張向華與3位弟子朱紹威、鄭承泰、陳敬臻舉辦“香江笛緣”音樂會;香港演藝學院于2015年6月舉辦“粵竹——楊偉杰與廣東民族樂團”竹笛協奏曲音樂會,由音樂總監張列指揮。

(八)香港竹笛作品

香港笛壇多年來均以演奏中國內地的笛曲為主,本地創作委實不多。由譚寶碩創作于1985年的兩首竹笛四重奏《吐露港漁火》和《秋之歌》與由旅港美國音樂家衛庭新(Timothy Wilson)創作的竹笛五重奏《都市雀鳴》(1986)可說是香港竹笛新作品的濫觴。

曾任香港中樂團梆笛樂師的譚寶碩以洞簫演奏和造簫絕藝馳譽樂壇。譚氏的竹笛演奏師承嶺南派一脈,其綜合了傳統和現代手法而自成一格的洞簫技法則更為人所稱道。譚氏對于洞簫演奏及制作的研究著力極深,于1993年制造出一支中國音樂史上最大的洞簫。譚氏多年來創作了不少笛簫樂曲,并結合書法、繪畫,開拓出一條以洞簫說人生,以音樂作養心的路子。

衛庭新生于美國紐約,70年代初移居香港任香港管弦樂團長笛首席,現時于香港中文大學音樂系、香港演藝學院等院校教授長笛與爵士樂。衛氏對中國文化有深厚認識,通曉普通話和粵語,并曾習古琴、洞簫,寫了多首與洞簫有關的樂曲,如簫獨奏《初心》(1984)和簫、箏、二胡、琵琶重奏《秋風瑟瑟》(1987)等。竹笛五重奏《都市雀鳴》則從80年代5位于香港演藝學院學習竹笛的學生處得到創作靈感,以模仿雀鳴并結合爵士樂、搖滾音樂,呈現他們在大都市學習音樂的困惑與矛盾。

由羅偉倫、鄭濟民合力譜寫的竹笛協奏曲《白蛇傳》(1986)、關乃忠創作的第一笛子協奏曲《蝴蝶夢》(1988)已成為竹笛音樂的經典。其他由香港作曲家創作的笛曲如莫健兒的《惑》(1999)、伍卓賢的竹笛七重奏《一陣風》(2007)、馮迪倫的雙竹笛與樂隊《竹林漫影》(2014)、霍智康的竹笛六重奏《竹動》(2015)均具有強烈的時代感;而近年創作笛曲最頻者,當數青年作曲家李昌。

李昌生于1980年,早年由澳門移居香港,2002年本科畢業于香港中文大學音樂系,兩年后獲頒作曲碩士學位,及后留學英國,獲約克大學 (The University of York) 作曲博士學位。李昌的竹笛樂曲創作始于2003年的竹笛與古箏《未圓驚夢》,及后更有竹笛與中阮《雁字回時》(2005)、竹笛與笙《爭鳴》(2007)、竹笛與弦樂四重奏《打鼓嶺》(2010)和竹笛二重奏與樂隊《對歌》(2011)問世。李昌的作品風格清新而不艱澀,且甚具靈氣,時有神來之筆。

除了香港作曲家所創作的笛曲外,不少中國內地與海外作曲家的新作品也在香港作世界首演,如瞿小松的管樂協奏曲《神曲》(1987)、錢兆熹的竹笛與樂隊《梅花吟》(1988)、顧冠仁的箏曲笛雙協奏曲《牡丹亭》(2006)、劉森的竹笛獨奏《夢中的港灣》(2007)、江賜良(馬來西亞)的竹笛二重奏《逗雞》(2008)、郭文景的第二笛子協奏曲《野火》(2010)等。

(九)香港竹笛學會

成立于1996年的香港竹笛學會(圖8)旨在為香港竹笛愛好者提供一個交流的平臺,首任會長張向華,現任會長為朱文昌。學會成立至今,舉辦過多項大型活動,1997年的成立音樂會“笛韻鼓聲”邀得著名打擊樂演奏家,中央音樂學院民樂系副教授王建華來港演出;2003年策劃了“笛藝春秋——趙松庭笛藝回顧音樂會”,邀請了杜如松、孫永志、林斯昆與及趙松庭的唯一日本入室弟子冢本平八郎,加上朱文昌和香港竹笛學會成員一同演出,更邀得臺灣著名笛簫藝術家、琴園國樂團團長林谷珍與“音事處”高級音樂主任徐英輝合作導聆,杜如松演奏了趙松庭創作于1973年的大型排笛作品《漁港春潮》;2005年與香港中樂團合辦“香港笛簫節”;學會每年亦會舉辦笛友聚會和推廣演出,為香港竹笛事業的發展不遺余力。

圖8 香港竹笛學會會長朱文昌(右一)與會員在演奏

朱文昌于1955年生于新加坡,現為香港中樂團笛子助理首席。朱氏1968年開始學習音樂,翌年加入新加坡青年華樂團,1976年擔任新加坡人民協會華樂團樂師,1979年來港任職于香港中樂團,曾隨團到幾十個國家和地區演出,亦曾與臺北市立國樂團、宏光國樂團、新加坡全國職總工會國樂團、新加坡青年華樂團、新加坡交響樂團、香港小交響樂團、新加坡華樂團等合作,擔任客席獨奏。朱氏以擅長演奏梆笛知名,在竹笛教學上亦取得豐碩成果,其學生歷年來均于香港學校音樂節各個組別獲取獎項。多年來朱氏更致力于推動大中華地區的竹笛交流活動,曾帶領香港竹笛學會多位成員赴廣東、新加坡等地演出,并與當地笛界人士切磋交流。endprint

(十)香港有關竹笛音樂的研究

在香港土生土長的民族音樂學者劉長江(圖9)生于1957年,本科畢業于香港中文大學音樂系,擅長演奏長笛,在獲得倫敦市政廳音樂及戲劇學院 (London Guildhall School of Music and Drama) 的長笛演奏文憑后負笈美國,于伊利諾伊大學厄巴納—香檳校區 (University of Illinois at Urbana-Champaign) 攻讀碩士和博士學位,主修民族音樂學與長笛。他的博士論文“Music and Musicians of the Traditional Chinese Dizi in the Peoples Republic of China”(《中國的傳統竹笛音樂與音樂家》,1991)為第一本在西方社會詳細研究中國當代竹笛音樂的學術著作。B18 取得博士學位后,他曾任教于密利克大學 (Millikin University)、威斯康辛大學歐克萊爾分校 (University of Wisconsin, Eau Claire) 和加州理工大學 (California Polytechnic State University),現任夏威夷大學馬諾亞校區 (University of Hawaii at Manoa) 音樂系民族音樂學教授。

劉長江的博士論文以中華人民共和國成立后的竹笛獨奏曲與演奏家作為研究對象。他于1986至1987年間到中國內地進行實地考查,訪問了陸春齡、譚渭裕、陳重、趙松庭、俞遜發、董克鈞、顧兆琪、張寶慶、高明、張維良、詹永明、杜聰、陳濤等笛子演奏家。劉氏認為,1949年后,國家在意識形態方面的轉變催生了一大批專業竹笛演奏家,他們對音樂的理解和演繹均遵從和體現了國家所奉行的政治路線。[4]

圖9 劉長江

譚國敬和陳子晉在香港演藝學院的竹笛專業本科畢業論文《對笛子新演奏法的思考》(2004)和《從<愁空山>一曲探討建國后中國笛子的演變及其發展》(2007),楊偉杰的竹笛專業研究生講座《劉森笛子演奏風格的形成與發展》(2010)均展示了近年來本地青年竹笛專業畢業生的研究成果,惟其主題多側重于中國內地的竹笛音樂發展,較少涉及香港。

(十一)香港竹笛書譜出版

香港出版有關竹笛方面的書譜,較早期有上世紀70年代由劉敏編著的《如何吹笛子》(香港進修出版社,1972)、胡詠光B19編著的《笛子奏法教程》(萬里書店,1978)和《笛子獨奏曲選》(萬里書店,1979)等;80年代有鄭濟民、胡錫敏編著的《中國竹笛獨奏曲精選》(上海書局,1985)、“音統處”的內部教材《笛子教材》第一、二冊(1987)及張向華編著的《笛子入門(初、中級教材)》(八藝出版社,1989,后以華夏樂坊名義再版)(圖10)等;90年代則有蘇紹勛編著的《笛子演奏法》(香港藝美圖書公司,1990)、張向華編著的《笛子入門(中、高級教材)》(八藝出版社,1994)、譚寶碩著的《笛子技法》(上海書局,1996)等。隨著香港與中國內地之間的交流日趨密切,內地出版的各種竹笛書譜也流通于香港市面,香港本地出版的竹笛書譜逐漸被邊緣化。

圖10 張向華編著的《笛子入門》

(十二)香港竹笛唱片

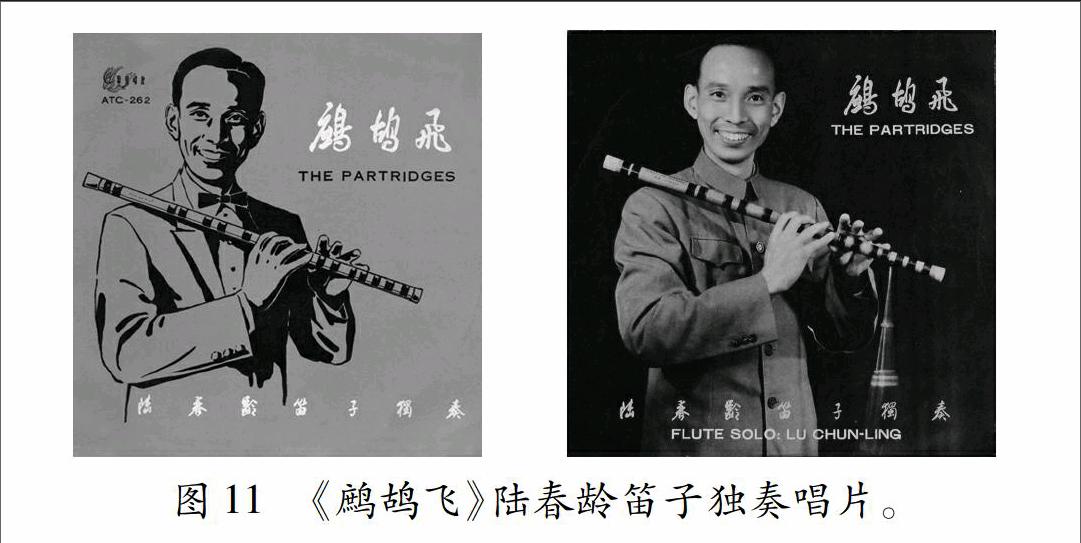

上世紀50至70年代,香港人如果要聽內地音樂,主要是通過有中資背景的藝聲唱片公司和百利唱片公司,這兩家公司把中國內地灌錄的唱片輸入到香港。由于殖民政府和中華人民共和國政府在意識形態上存在明顯差異,要使中國內地的民樂原封不動地進入香港市場幾乎是不可能的。所以經銷者會把一些帶有政治色彩的民樂曲名、伴奏樂隊的名字以及唱片封面改頭換面,以便銷售。當時香港人都是通過這種方法接觸到中國內地笛子名家的笛聲的。至70年代末中國內地改革開放后,這些樂曲也開始以本來的名稱示人。B20

圖11 《鷓鴣飛》陸春齡笛子獨奏唱片。

(左為藝聲唱片公司的香港版,右為中國唱片的原版)

有關香港的唱片公司為本地竹笛演奏家制作發行的錄音,較早的有風行唱片公司為劉澤、黃權、賴紹恒灌錄的專集,黃權也有永恒、文志、新興等唱片公司錄音;藝聲唱片公司、香港唱片公司曾分別為賴錦標、林斯昆制作唱片;張向華于1991年灌錄其個人竹笛專輯。成立于1987年的雨果唱片公司,曾為朱文昌灌錄竹笛專輯《春山采茶》(圖12),亦為譚寶碩制作洞簫專集《簫中禪》;1993年成立的龍音制作公司則為陳鴻燕出版過簫笛專輯《鴻燕展翅》。

圖12 《春山采茶》朱文昌笛子獨奏,雨果唱片公司制作

這些“港產”的竹笛唱片所錄制的曲目大多是中國內地六七十年代流行的竹笛曲。如黃權的《百鳥引》專輯,收錄了《百鳥引》 《姑蘇行》 《趕路》 《駱駝隊》 《草原牧歌》、《上游曲》 《故鄉的回憶》等曲;賴紹恒的《山村的回憶》專輯收錄了《山村的回憶》(《老工人講故事》)、《喜相逢》 《小放牛》 《黃鶯亮翅》等曲;林斯昆的《姑蘇行》專輯收錄了《姑蘇行》 《小放牛》 《上游曲》 《玉樹草原之春》 《山村小景》等曲。此外,一些粵樂名曲和喜慶音樂也會收錄在唱片內,以配合香港人的口味。到了八九十年代,中國內地的竹笛曲仍然是香港竹笛唱片內的主流曲目,朱文昌的《春山采茶》專輯更以“笛韻系念故鄉情——六十年代風靡國內外經典笛曲專輯”作為賣點,可見香港的竹笛音樂傳統與中國內地是一脈相承的,或者可以說,香港是中國笛樂向外傳播的窗口。近年唱片市場萎縮,網上音樂下載漸趨普及,已鮮有新制作的本地竹笛唱片推出市面。

結 語

香港自1841年開埠經歷了150多年的殖民統治,及至1997年回歸祖國,期間香港竹笛音樂的發展經歷了不少變遷。從1949年中華人民共和國成立到1976年“文革”結束是香港竹笛音樂發展的“啟蒙期”,通過一些早年從中國內地來港的竹笛演奏家,通過不同渠道流進香港的竹笛錄音和書譜,香港愛好竹笛音樂的人士能一窺中國內地的竹笛音樂狀況。1977年,職業化的香港中樂團和“音統處”之成立標標志著香港竹笛音樂發展“飛躍期”的開始,大批專業竹笛演奏家從中國內地移居香港,充實了香港竹笛的演奏力量。這些演奏家與作曲家合作,譜寫了多首優秀的竹笛作品,加上不少委約竹笛創作在香港首演,使香港成為了除了內地以外的竹笛發展基地,有一些作品甚至對endprint

臺灣笛界也產生了影響。在香港創作的這些竹笛樂曲,既有從中國內地移民來港的音樂家寫的,也有作曲家移居國外后與內地作曲家合作的,還有香港土生土長的新一代寫的,更有外國作曲家寫的,突顯出香港海納百川的文化特點。1984年香港演藝學院成立,更標志著香港竹笛教育步入專業化的時代,可以說是“穩定成長期”。專業的竹笛教育,加上“音統處”、香港學校音樂節等機構、賽事活動在竹笛普及教育方面的配合,使香港的竹笛事業發展有了良好的環境和條件。近年來,海峽兩岸和香港與東南亞等地的音樂交流日漸頻繁,也使香港的竹笛事業有了更廣闊的前景。香港竹笛音樂文化應立足于香港的本土文化,吸收中國內地的音樂養分,注重與各地的文化交流,從而建立具有香港特色的竹笛音樂文化。

責任編輯: 錢芳

注釋:

①有關“八音班”與“鑼鼓柜”的資料,見吳贛伯編著:《二十世紀香港中樂史稿》,國際演藝評論家協會(香港分會),2006,第28-33頁。

②溫聯華在1956年觀看了中國藝術團馮子存演出的笛子獨奏后,便愛上了竹笛。之后從書本及唱片中學習,揣摩演奏技巧。中學時期與同學組成小樂隊經常在校內及社團節慶活動中演出。1959年參加了源漢華(東初)指揮的華南電影工作者聯合民族管弦樂隊,常在音樂會中擔任竹笛獨奏。1965年至1982年間與源漢華在香港華人文員協會組織文協民族管弦樂團,除竹笛演奏外亦擔任副指揮。期間曾隨同香港電影界組成的銀星藝術團多次到新加坡、菲律賓等地演出民樂節目。退休后加入了香港愛樂民樂團及漢友中樂團,繼續推廣中國音樂。近年亦醉心于粵曲拍和,經常參與曲藝唱局及演出。

③劉振詞當時活躍于業余中樂演出,曾于1973年與宏光國樂團合作,演奏孔建華的《故鄉的回憶》,亦有從事錄音工作,現居外國。

④有關黃權、林斯昆、賴錦標的資料,見下文第三部分第一和第二要點。

⑤市政局是港英殖民政府管理香港島及九龍半島環境衛生及文娛康樂的法定機構,于1883年成立,1997年香港回歸前,由于中英兩國未能就各級議員的過渡問題達成協議,故回歸后香港特區政府把市政局改組成為臨時市政局。2000年1月1日,市政局與區域市政局解散,另成立康樂及文化事務署、食物環境衛生署以取代其職能。香港中樂團于2001年4月公司化,成立香港中樂團有限公司,進行獨立管理,但繼續由政府資助。

⑥現代中國器樂合奏團為The Modern Chinese Orchestra的中譯,有別于中國傳統的絲竹樂隊,現代中國器樂合奏團參考西方管弦樂團的編制,把樂團內的中國樂器分成吹管、彈撥、拉弦、打擊四個聲部,聲部內的樂器再細分為高、中、低音,增加樂器的數量,組成大型的器樂合奏團,并設有指揮,嚴格按譜演奏。有關討論詳見Han, Kuo-huang. The Modern Chinese Orchestra. Asian Music, 1979, 11(1): 1-43。

⑦黃權亦擅長洞簫演奏和粵劇伴奏,后來移居加拿大,以教授和伴奏粵曲為業。

⑧張泰儒于1976年來港,翌年考進香港中樂團,任職28年后離團,現在港從事竹笛教學工作。

⑨陳鴻燕生于廣東臺山,現任香港中樂團笛子助理首席,司職大笛演奏,曾把《梁山伯與祝英臺》小提琴協奏曲改編為以10支竹笛演奏。

⑩林育仙是香港中樂團創團以來首位女姓笛子樂師;陳子旭則先任特約樂師多年,后以香港藝術發展局資助 “人才培育計劃”身份受聘于樂團。

B11徐英輝1987年以一級榮譽畢業于香港中文大學音樂系,1990年獲頒民族音樂學哲學碩士銜。徐氏擅長演奏竹笛和長笛,曾與多個樂團合作,現為“音事處”屬下香港青年中樂團指揮。“音事處”現時的竹笛兼職導師包括朱紹威、許少榮、陳子晉等。

B12王嘉偉生于香港,1988年畢業于香港演藝學院中樂系,隨張向華主修竹笛、湯良德副修二胡,并隨當時的系主任唐健垣學習粵曲理論。現為全職粵劇樂師,演奏竹笛、洞簫和中胡,間中也擔任頭架(即音樂領導),演奏高胡。

B13朱紹威生于香港,自幼于“音統處”隨林斯昆學習竹笛,后于香港演藝學院師隨張向華,1989年畢業,1994年獲香港中文大學頒授音樂文學學士學位。現為“龢鳴樂坊”成員,并任教于香港演藝學院、香港教育學院等院校,亦在香港電臺第四臺擔任錄音監制和節目主持。

B14陳一平于香港演藝學院畢業后,與吳朝勝共同創辦香港青少年國樂團,亦曾任多個業余樂團指揮,現居澳洲。

B15許少榮現為跨界音樂創作人,除教授笛簫外,也兼擅兒歌和流行曲創作與填詞、舞臺表演及創意音樂教育。

B16胡潤勤除竹笛外,亦精于長笛演奏,于香港演藝學院取得學士學位后,曾任職于新加坡華樂團,現活躍于多個音樂領域,如昆曲、爵士樂等。

B17張向華在香港演藝學院的學生中,葉在銘、陳韻湘、莊幸智均來自臺灣。

B18劉長江也曾在外國學術期刊發表關于中國竹笛的論文,如在Asian Music (《亞洲音樂》)學報發表的 Individuality and Political Discourse in Solo Dizi Compositions (《中國竹笛獨奏曲創作中的個性與政治話語》)(見1996年第27卷第1期,第133-152頁);在British Journal of Ethnomusicology(《英國民族音樂學學報》)發表的 Forever Red: the invention of solo dizi music in post-1949 China(《永遠的紅色:1949年后中國竹笛獨奏曲的創造》)(見1995年第5卷, 第113-131頁)。(括號內的中文譯名為筆者所譯)

B19胡詠光為本地音樂藝術教育工作者關麟光之筆名。endprint

B20在風行唱片為賴紹恒灌錄的竹笛專輯《山村的回憶》中,點題作品《山村的回憶》實際上是中國內地作曲家吳華創作的《老工人講故事》,這也反映了早年本地唱片公司對中國內地作品的政治題材頗為敏感。

參考文獻:

[1] 吳贛伯. 二十世紀香港中樂史稿[M]. 香港:國際演藝評論家協會(香港分會),2006:123.

[2] 余少華.香港的中國音樂[M]//朱瑞冰.香港音樂發展概論.香港:三聯書店(香港)有限公司,1999: 261-360.

[3]李德君.香港學校音樂及朗誦協會有關中國器樂比賽簡報 [G]//劉靖之,李明.民族音樂研究第八輯:中國傳統音樂教育研討會論文集.香港:香港大學亞洲研究中心、香港民族音樂學會,1999:26-28.

[4] Lau, Frederick Cheungkong. Music and Musicians of the Traditional Chinese Dizi in the Peoples Republic of China[D]. Urbana-Champaign :the University of Illinois at Urbana-Champaign,1991: iii.

A Survey on Development of Bamboo Flute Music in Hong Kong in the 20th Century

YANG Weijie

Since Feng Zicun, a bamboo flute virtuoso, successfully performed Xi Xiang Feng(Happy Encounter) and Fang Feng Zheng(Kite) in the First National Folk Music and Dance Joint Performance in 1953, Chinese flute has been transformed from a traditional accompanying instrument for folk music and Chinese traditional drama into a solo instrument. This is undoubtedly a new development in Chinese instrumental music ever since Chinese orchestras were first formed and took shape in the 20th century. This trend gradually spread to Hong Kong and Cantonese music, which used to be the most popular music in Hong Kong, began to decline while instrumental solos and large ensembles come to dominate Chinese music concert stage. As an indispensible instrument in a Chinese orchestra, bamboo flute plays a vital role in this drastic change. This essay intends to outline the evolution of Chinese flute music by tracking down its three stages of development in Hong Kong in the 20th century.

Hong Kong Bamboo Flute Music; Hong Kong Chinese Orchestra; Zheng Jimin; The Hong Kong Academy of Performing Artsendprint