冷彎薄壁型鋼房屋組合鋼管試驗研究

楊倩

【摘 要】冷彎薄壁型鋼組合墻體在自攻螺釘失效后,墻體面板失去蒙皮作用,組合墻體承載性能迅速消失,因此有必要對龍骨進行加強,提高其面板失效后的力學性能。本文對不同填充材料的薄壁組合鋼管抗彎試驗對比,為冷彎薄壁型鋼組合墻體龍骨的選擇提供相應工程參考。

【關鍵詞】填充薄壁鋼管;壓彎構件;承載力

0 引言

我國是一個地震多發國,近幾年更是地震頻發,建筑抗震已經成為結構設計師越來越重視的問題,更抗震的建筑材料也逐漸被人們青睞。單一的木質結構雖然承載力高抗震性能好,但耐火性極差,易腐朽蟲蛀,我國木結構材料主要依賴國外進口,造價高。另一方面,國內住宅主要以多層、高層為主,木結構住宅難有大規模發展[1]。單一的鋼結構雖然,具有設計制造周期短、設計生產一體化、抗震性能優越、建筑空間布置靈活、有效使用面積大、綜合經濟效益好等優點[2-3],但管壁空鋼管承載力低,用壁厚的鋼管又不經濟。

將不同材料按最佳幾何尺寸制作成型,使每種材料在所處的特定位置發揮其各自的長處,這種結構稱為組合結構,組成的單根構件稱為組合構件,組成的結構物,稱為組合結構(Composite structures)[4]。因此,本文考慮將鋼材與其他材料兩者結合起來,使用廢棄木頭和塑料壓縮后填充到薄壁空鋼管中,讓兩者協同工作。使用廢棄木頭壓縮和廢塑料壓縮不僅節能環保,更加經濟實用,還能使該組合結構比薄壁空鋼管承載力有所提高,組合結構的耐火性也能得到改善。如果能得到廣泛應用,會比單一的建筑材料更經濟環保。

1 試件設計及試驗裝置

本試驗所需鋼管按照表1中數據加工,為了得到各種鋼管材料的力學性能,在試驗前進行了金屬材料的拉伸試驗,試驗按照《金屬拉伸試驗試樣》(GB6397-86)取樣。方鋼管取矩形試樣,鋼管的端部在車床上刨平,并嚴格控制方鋼管長度。因為管壁較薄,在焊接時避免滿焊而采用點焊的焊接方式,但焊點不能過少,以保證一定的穩定性。試件如表1所示。

試驗在西南科技大學結構與力學實驗室MTS機上進行。在試件中部施加集中力,通過位移計及應變片分別測試試件水平位移及應變。整個試驗裝置如圖1所示。

2 試驗結果及分析

2.1 試驗破壞現象

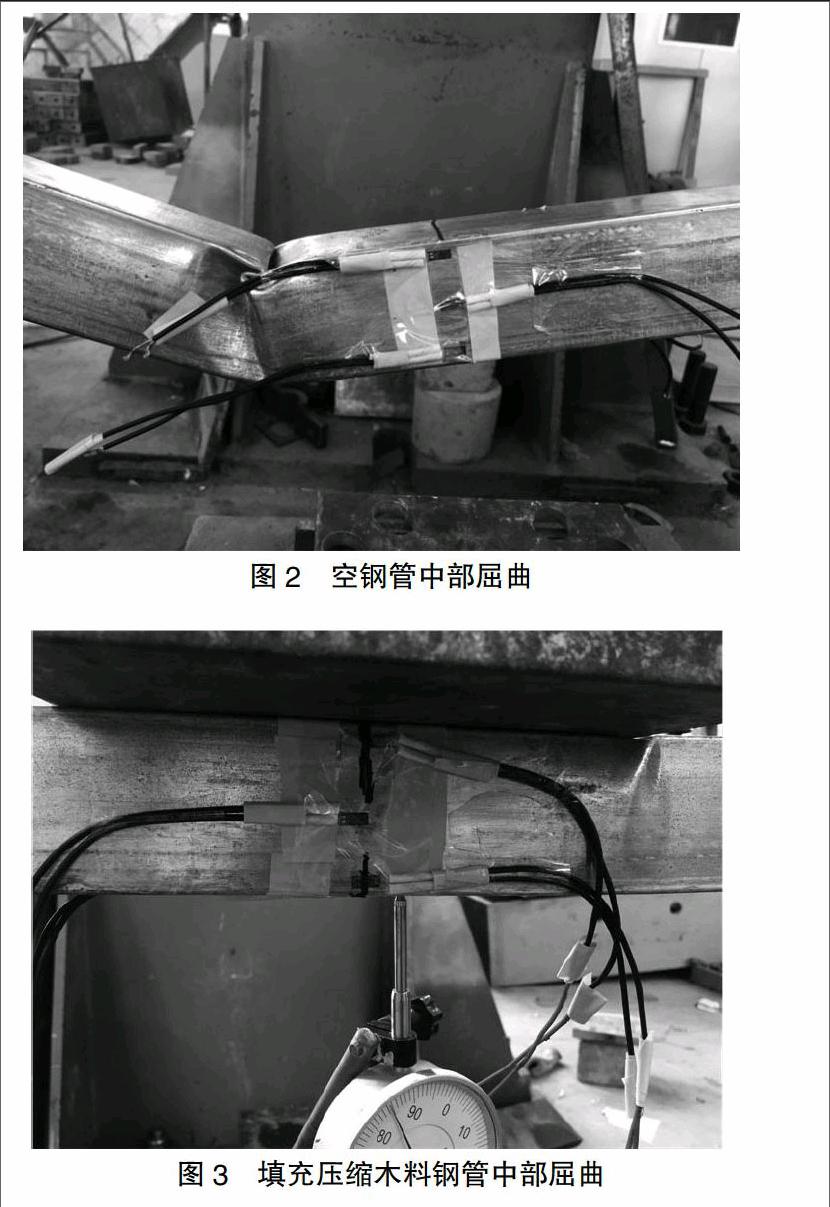

通過9個試件的測試發現,試件的破壞形態基本上一致,均為壓彎破壞。空鋼管中部屈曲現象明顯,且失效過程迅速,承載力較低,如圖2所示。填充廢壓縮木料和壓縮塑料的構件中部僅有微小變形,承載力較空鋼管高,如圖3所示。空鋼管中部及兩端豎直位移距離明顯大于填充組合方鋼管。

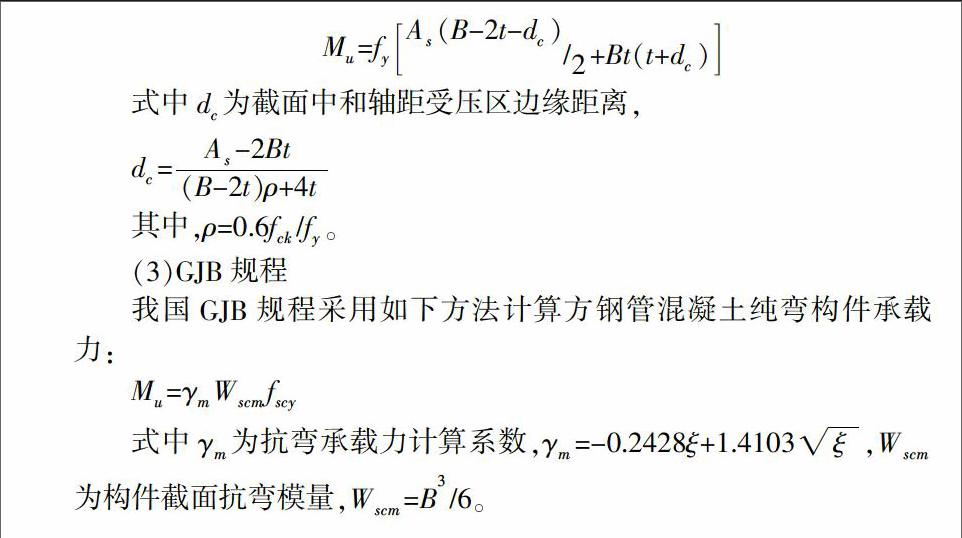

2.2 試件承載力理論計算[5-7]

因目前沒有對于填充木材及壓縮塑料方鋼管的理論計算方法,因此計算參照方鋼管混凝土理論計算方法。

(1)LRFD、AIJ規范

LRFD和AIJ規范在計算方鋼管混凝土純彎構件承載力式忽略了混凝土對構件抗彎能力的貢獻,僅考慮鋼管的作用,采用如下計算公式:

M■=Zf■

式中Z 為鋼管截面塑性抵抗矩。

(2)EC4規范

EC4規范按下式計算純彎構件承載力:(下轉第51頁)

(上接第28頁)M■=f■■/■+Bt(t+d■)

式中d■為截面中和軸距受壓區邊緣距離,

d■=■

其中,ρ=0.6f■/f■。

(3)GJB規程

我國GJB規程采用如下方法計算方鋼管混凝土純彎構件承載力:

M■=γ■W■f■

式中γ■為抗彎承載力計算系數,γ■=-0.2428ξ+1.4103■,W■為構件截面抗彎模量,W■=B■/6。

3 結論

(1)填充壓縮木方及填充壓縮塑料后的方鋼管比空鋼管抗彎性能有所增強,集中荷載下承載力上升。

(2)從塑性角度來看,填充壓縮塑料及壓縮木材的組合鋼管較空鋼管更適合應用于工程實際。

【參考文獻】

[1]董凌.工業化住宅簡述從結構材料和結構類的發展探討中國工業化住宅發展之路[J].建筑前沿,2010.

[2]張愛林,劉學春.工業化裝配式高層鋼結構建筑探究(一)[N].中國建設報,2012 -11-27(008).

[3]張愛林,劉學春.工業化裝配式高層鋼結構建筑探究(二)[N].中國建設報,2012 -12-27(008) .

[4]安棟.方鋼管混凝土共同工作性能研究[D].天津大學,2006.2001.2.20-21.

[5]Weizi Zhang,Bahram M. Shahrooz. Comparison between ACI and AISC for Concrete-Filled Tubular Columns , Journal of Structural Engineering, 1999, 125(11): 1213-1223[Z].

[6]Composite Structures / European Convention for Constructional Steelwork. London, New York, Construction Press,1981[Z].

[7]日本建筑學會.鋼骨混凝土結構計算標準及解說[M].馮乃謙,等,譯.北京:原子能出版社,1998.

[責任編輯:楊玉潔]