武陵山片區農地流轉的多維益貧效應研究

陳鳴++周發明

摘 要:本文以武陵山貧困連片地區為研究對象,運用多項式分布滯后模型,檢驗農地流轉是否具備促進當地農戶減貧的功能。研究結果表明,農地流轉的益貧效應明顯且呈現不同特征。對貧困戶的醫療貧困以及教育貧困指標而言,不論短期還是長期均表現出正向的積極作用;而對貧困農戶的收入貧困指標而言,短期會帶來一定的負面沖擊,長期來看也逐步轉變為正向促進作用。另外,經濟發展水平、公共服務供給與政策支持等環境變量也直接制約著農地流轉益貧的作用機制。因此,要充分發揮農地流轉益貧效應,在規范農地流轉程序同時,必須在體制與政策上繼續深化改革。

關鍵詞:農地流轉;益貧;多項式分布滯后模型

中圖分類號:F321.1 文獻標志碼:A 文章編號:1008-2697(2015)06-0022-06

一、引言

農地是農民的收入主要來源和精神家園,農地制度則是我國“三農”問題的根本。改革開放以后,我國實施以土地承包為核心的家庭聯產承包責任制,在取得良好經濟成效的同時,我國的貧困人口也因經濟增長帶來的“涓滴效應”而銳減。根據最新的《中國統計年鑒》數據,我國農村絕對貧困人口由1978年的2.5億下降到2013年底的8465萬。改革之初平等主義的土地分配制度能夠為窮人和農村弱勢人群提供基本保障和安全網,是中國減貧工作取得巨大成績的一個重要原因[1]。隨著中國經濟的迅速發展和農業現代化進程的加快,大規模非農就業、人口自然增長減慢和農業生產結構轉型已經成為當前歷史性變遷的重要特征,平均化、細碎化的農地分配與經營模式已經嚴重滯后于現實發展,傳統土地制度難以為繼。在新的歷史時期,農地流轉作為土地制度改革的重要政策大面積推進,探究農地流轉是否益貧以及究竟如何有益于農村貧困,進而更好地推進土地適度規模經營,維持農村經濟的繁榮和貧困率逐步下降,是亟待回答的重要問題。

有效的農地制度是農業經濟增長的源泉。國外一些研究者以此為理論基礎,得出農地制度或農地經營規模具有益貧功能的結論。早期馬克思的經典理論便指出,土地細碎化是傳統自給自足小農經濟繁榮的條件,同時也是農民階級受壓迫和剝削的制度根源。Schultz在其經典著作《改造傳統農業》一書中指出,土地資源如何分配,對農業效益和農民貧困有顯著的影響[2]。Shingo(2009)[3]通過對世界幾大發達國家的考察得出結論,農地流轉市場的建立與規范運營,對提高農業生產率及農民收入極為重要,是農業現代化的關鍵。近年來,國內學界也開始關注到農地流轉的減貧益貧效應。黃宗智(2007)[4]發現農地規模與農民收入息息相關,農地較少是國內農民貧困的重要原因。張丹(2008)[5]指出農地配置的有效性與農地集中經營是減緩貧困的重要手段。胡初枝等(2008)[6]認為,農地資源的市場化——農地的買入與賣出能夠促進農戶收入的提高,增進貧困戶的福利水平,并具備促進農戶消費水平增長的間接效應。國務院扶貧辦[7]基于數據觀測點的實地調查得出結論,地理區位是致貧的重要因素,而貧困山區的農戶人均耕地面積0.067hm2。劉娟[8]以湖北省的國家重點貧困縣為例,調查農村家庭貧困的影響因素,指出農戶戶均農地面積、固定資產投資以及技術狀況直接影響貧困。姜松等(2012)[9]認為,土地流轉模式的不同,對農民增收和農業增產的影響程度和方向存在差異。轉讓、互換、出租對農民增收具有正向促進,而其他流轉形式對農民增收的效應為負。黃艷敏和張巖貴(2014)[10]則認為,農地流轉帶來的農民與土地分離等負面效益,有可能導致貧富差距的進一步拉大。劉鴻淵(2010)[11]、林樂芬和金媛(2012)[12]、夏玉蓮和曾福生(2012)[13]運用計量方法實證檢驗了農地流轉促進農民增收的經濟效應。陳耿宣等(2015)[14]研究了農地流轉對西部地區貧困戶收入差異的影響。朱建軍和胡繼連(2015)[15]利用CHARLS數據探討了農地流轉的地權配置效應。

從現有文獻看,國內外文獻大多認可農地經營規模偏小是農戶貧困的原因,鼓勵農地流轉促進農地規模化和集中經營,也認同農地流轉的益貧效應。但仍然存在以下值得改進之處:一是農地流轉促進貧困降低的文獻偏于理論分析,實證類文獻相對較少,尤其是關于其內在機理的研究存在進一步深入的空間;二是對于貧困的衡量,主要還是集中在經濟層面,缺乏綜合性的多維視角;三是沒有考慮到農地流轉的社會經濟效益具有延續效應,即農地流轉的益貧效應,具有時間上的滯后特征,需要經過一定時間才能發揮作用,且當期的變化和成效還受到了前期行為影響。基于此,本文以武陵山連片貧困地區為研究對象,嘗試建立農地流轉對農村貧困減緩作用的PDLs模型,在分析農地流轉益貧內在機理的基礎上,探討我國農地流轉是否有效減緩貧困以及如何減緩貧困的作用機理,為實現和充分發揮農地流轉的益貧效應提供科學依據與建議。

二、農地流轉益貧效應的理論分析

農地流轉對農村貧困產生一定的影響,根本原因在于農地流轉促進農地集中和規模化經營,進而能夠促進農業生產率的提高和經濟增長,從而為農民收入提高創造條件。

(一)農地流轉促進勞動力轉移,為傳統農民提供新的工作機會

農地流轉與規模經營吸引大量的農村剩余勞動力,部分勞動力從農業轉移到二三產業后,留在農村的農業生產者人數減少,人均收入將得到改善,收入水平會逐步市場化。同時,由于農地資源的重新配置,將帶來產業結構調整,促進農業逐步淘汰落后生產方式,優化配置農業資源,提高農業生產效率,進而促進農民增收。產業的轉移使得農村勞動力更快掌握了第二、三產業的相關知識,農民的知識結構得到優化。農村向城市的轉移,促使了農業生產要素和生產資源的新一輪配置,資源結構更為合理,勞動力和農地利用更為充分,促進了經濟增長,進而帶動農民收入水平的提高。貧困農戶收入更加多元化,收入渠道得以拓寬,由此帶來的消費習慣、生活方式和行為模式、教育醫療觀念等各個方面的顯著變化,對促進貧困減緩具有積極效益。

(二)農地流轉促進農業產業化和規模化,提高農業生產率

土地分散經營導致農業生產缺乏經濟利益激勵,農戶的農業生產處于自給自足狀態。農地流轉促進了農業產業化發展,經營規模擴大有利于高新技術和大中型農業機械的推廣和運用,有效促進了農戶生產投入的積極性和有效性,大大提高了農業盈利能力。規模化經營的目的是實現規模經濟,耕地面積越大,為農業生產力提供的正向激勵概率越高。同時,土地規模經營具備零碎土地的小農并不具備的抗風險能力。伴隨著農地流轉的推進,農地細碎化狀態得到改善,農業規模經營的經濟效應逐步體現,農業盈利預期提高,經營主體抗風險能力增強,農業經濟增長帶來的紅利和涓流效應,使得農村脫貧致富的可能性大大增加。更為重要的是,農民的思想觀念將隨之發生轉變,其生活習慣、消費習慣以及教育觀念都會逐漸發生變化,農民貧困的緩解,將不僅僅體現在經濟方面,而是包括教育、醫療等全方位的變化和改善。

(三)農地流轉也可能導致貧富差距拉大等負面效益

農地流轉促進了農村勞動力轉移,但是,盡管部分農民流動到城市,卻由于包括養老、社保以及戶籍等制度障礙問題,使得他們無法真正“脫農”,依然保留著對農地的相關權利。因此在城市生活的農民并不能順利找到工作,而是淪為非工非農,非城非鄉的邊緣化群體。這不僅導致新的城市貧困現象的產生,還導致了農村地區大量的空巢家庭和留守兒童。尤其是在現實中以政府為主導的模式下,強制與非自愿流轉行為難以避免,政府利益驅動加劇了資本對農地產權的侵蝕,農地流轉規模越大,優勢農戶階層謀取自身利益現象越嚴重。貧富差距的拉大,對貧困人口無疑是雪上加霜。因此,農地流轉的負面效應,也許并不利于貧困人群。另一方面,農地流轉帶來的勞動力資源流動加速,使得農民可選擇的非農工作機會增加,可能會導致收入的穩定性降低。

三、基于分布滯后模型的經驗檢驗

(一)計量模型的設定

由上分析我們可知,經濟系統中的政策傳導,行為變化是需要一定時間的。時間序列的數值通常不僅僅由當期數值決定,還受到滯后值以及其他變量的滯后值所決定。因此應當在解釋變量中包含某些滯后變量。考慮跨時期影響關系的模型成為動態模型,如果模型中僅包含解釋變量滯后,則稱之為分布滯后模型,是指解釋變量每單位變化的影響分布到了多個時期。根據上文的分析可知,農地流轉對貧困農民的行為、狀態等特征的影響,是存在明顯的時間延遲即滯后效應的,據此構建如下基本回歸模型:

(1)

其中各變量意義如下:y是被解釋變量,表示農民的貧困程度;z為核心解釋變量,表示農地流轉水平;x是為控制異方差性而設置的其他控制變量;i和t分別表示單位變量個數和時間變量,a、b為待估參數,u為隨機誤差項。

常見的OLS模型適用于解釋變量與隨機誤差項不相關的情形,但當解釋變量的當期和滯后期之間可能存在較高共線性,通常采取Almon提出的多項式分布滯后模型(PDLs)進行估計。PDLs假設bi可以由次數較低的n階多項式來很好地逼近。本文采用PDLs方法處理,n階的PDLs模型假定系數bi服從如下形式的n階多項式:

i=1,2,3……m,m>n (2)

其中,是事先定義的常數,當n為奇數,取值為(m-1)/2,當n為偶數時,取值為m/2。常數項僅用來避免共線性引起的數值問題,并不影響的估計。將(2)式代入(1)中,可以得出(3)式,(3)式中減少了待估參數,一旦估計出r,利用(2)式就可以求得的各個系數和標準差。其中代表農地流轉變化一個單位對當期貧困程度產生的影響,可稱為的短期影響乘數;、…度量農地流轉的各個前期值變動一個單位對貧困水平的影響,可稱為延期過渡性影響乘數;所有乘數之和稱為長期影響乘數,代表了農地集中流轉時,對農民貧困水平的短期和長期全部作用。

(3)

(4)

農村貧困指標的選取,農民收入和貧困發生率是最常見的指標。這種僅僅從經濟視角衡量貧困的方法,并不能全面客觀地表征出貧困狀態。阿瑪蒂亞森指出,經濟貧困僅僅是表象,背后隱藏的權利缺失可能是貧困的真正根源。因此,除了經濟視角,教育、醫療等與權利密切相關的指標,也是衡量貧困的重要指標。本文基于此三個維度,選取醫療貧困()、教育貧困()和收入貧困()作為貧困的代理變量,來全面表征農村貧困的狀態。其中,為逆向值,用每千人衛生員占比表示;采用小學及以下文化人口占農村人口比表示;用貧困人口占農村人口比表示。

除了農地流轉,地區貧困減緩必然還要受到其他方面因素的影響和制約。本文為控制模型的異方差性,根據陳鳴(2015)[16]等的分析論述,引入經濟發展水平、農業現代化水平、教育水平、自然環境、制度因素作為控制變量,分別用來表示,其中為經濟發展水平,用年度gdp衡量;為農業現代化水平,用單位耕地農機動力表示;為教育水平,用全國每萬人大學生占比表征;自然環境條件,用各地區耕地受災面積表示;為制度變量,用每年政府對農業的財政支出占比衡量。

(二)數據來源與預處理

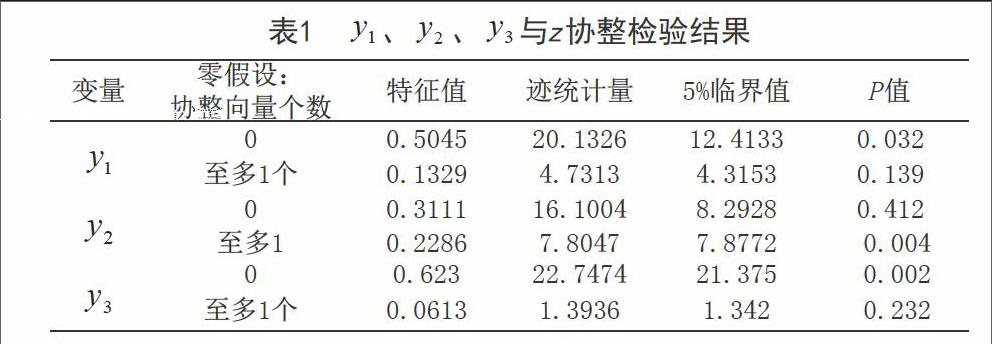

關于農地流轉代理變量z的選取,游和遠(2010)[17]以農戶戶均經營耕地面積來表征農地流轉強度,認為農地流轉與農戶經營耕地面積同方向變化。故本文選取農戶戶均經營耕地面積,來作為農地流轉z的代理變量。基于數據的可獲得性和研究需要,本文選取1990-2013年數據。所有數據均來自《中國統計年鑒》、《中國農村統計年鑒》、《中國農業統計年鑒》。在對各序列進行標準化處理的基礎上,首先對農地流轉、農村貧困的量化指標以及5個控制變量序列進行單位根檢驗。各原始序列是非平穩的,經過一階差分以后均轉換為平穩序列。其中序列在5%的顯著水平拒絕原假設,其他序列均在1%的顯著性水平下平穩。通過了各變量平穩性檢驗之后,再利用Johanson檢驗方法對各序列進行協整檢驗,避免偽回歸問題,以確定貧困程度y和農地流轉z之間的長期均衡關系。檢驗結果如表1所示,在5%顯著性水平下,醫療貧困、教育貧困與農地流轉之間存在著長期均衡關系,滯后期數由cross相關性分析確定為5期。

表1 、、與z協整檢驗結果

變量 零假設:

協整向量個數 特征值 跡統計量 5%臨界值 P值

0 0.5045 20.1326 12.4133 0.032

至多1個 0.1329 4.7313 4.3153 0.139

0 0.3111 16.1004 8.2928 0.412

至多1 0.2286 7.8047 7.8772 0.004

0 0.623 22.7474 21.375 0.002

至多1個 0.0613 1.3936 1.342 0.232

四、實證分析

(一)模型估計

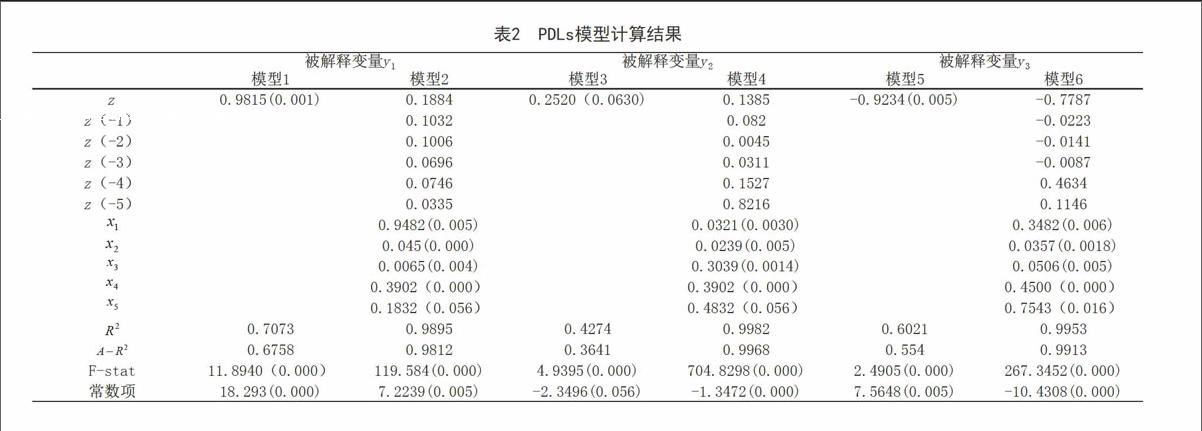

考慮到農地流轉對各個維度的貧困可能產生影響,且在5階滯后影響并不會小時,因此不對z的滯后系數加以約束,即農地流轉的滯后系數選取服從無約束進行PDLs模型估計,計算結果如表2:

其中,模型1、3、5是未作滯后處理的傳統時間序列回歸,且不考慮控制變量的情形,模型2、4、6是加入了控制變量后的PDLs模型,由結果看出,模型的擬合度大大提高,其R2都超過了0.98,F值結果顯示也比較好,因此證明本文利用分布滯后模型對序列進行解釋是合理的,選取的控制變量也是合適的。

(二)結果分析

農地流轉是否具備益貧效應,實證結果從三個維度給出了答案。在綜合考慮了現實中各種環境因素如經濟發展水平、公共服務供給、財政支持等因素的影響后,農地流轉益貧的正向促進作用是明顯的。其中對于教育貧困的改善和促進作用最明顯,其短期影響系數為0.1385,長期影響系數為1.2304。短期內農地流轉的推進促進了農業的產業化水平,促進了新型農業經營主體如專業大戶、家庭農場、農業合作社的產生,農業的規模化經營形式,有利于農戶在短期掌握和運用農業技術,從長期來看,隨著時間的積累和農地流轉的持續深入推進,貧困農民被吸引到收入水平更高的產前、產中及產后服務中,農民接觸先進的技術知識、思想觀念的機會大大提高,產業發展帶來的知識溢出效應和技術擴散效應得以實現。因此不論是從短期還是長期來看,農民的教育觀念和文化水平都能受益。從醫療貧困這一維度來看,短期影響系數為0.1184,長期影響系數為0.5699。這一結果也證實了上文的理論假定,農地流轉能有效提高農民的醫療狀況,并會體現出逐步累加的正向促進效果。這也正反映出我國的一種現實情況,農地流轉帶來了農民更多自身健康以及環境的改善,自身的健康和營養條件的提高又反過來促進了農戶對于農地規模經營的需求,二者的良性互動關系不斷增強,但其益貧效應并沒有對教育貧困的作用大。而對于收入貧困指標而言,短期影響系數為-0.7787,長期影響系數為0.0821,說明從經濟角度考察農地流轉的益貧效果時,短期來看會對農民的貧困帶來負面沖擊,但隨著時間期數的增加,其延期過渡性影響系數逐步轉正,長期趨勢最終為正。這可能是因為,短期隨著農地集中到農村精英集團手中,會加劇貧富差距而導致貧困群體更為貧困,農地流轉所帶來的規模效應,進而導致農業盈利的紅利分配需要時日。但隨著農業生產關系的理順、農業資源新一輪的分配推進以及利潤分配的日趨完善,其正向益貧效應逐步顯現,貧困群體盡管獲利較晚,但還是能夠分享到產業進步的成果和紅利。正如表2的結果所示,該系數在滯后3期開始由負變正,并且長期影響系數的絕對值要較短期影響系數縮小很多,說明農地流轉益貧的負面影響逐步減弱。把時間區間拉大到5年或者更長的時期,農地流轉對農民脫貧和增收的作用就越來越明顯了。另外,加入的幾個控制變量也通過了檢驗。其中經濟發展程度、農業現代化水平、教育與財政支農力度都直接制約著農村貧困程度的改善,并體現出明顯的同向變動關系。

五、政策建議

由上述分析可知,不論是從教育貧困、醫療貧困還是收入貧困的角度考察,農地流轉均具有明顯的益貧效應。同時改善經濟發展水平、公共服務供給、財政支持等環境因素,能夠使農地流轉益貧效應更充分地發揮。因此,首先要繼續加大支持農地流轉的政策力度,繼續大力推進農地流轉;其次應避免農地流轉過多偏向農村精英集團的趨勢,保證政府的農地流轉政策對貧困戶能共享利益,防止農地流轉在收入差距方面的強化效應;第三要大力促進農地流轉市場化,如建立與行政脫鉤、市場化、獨立于土地使用者之外的中介服務組織,以保證農地流轉的益貧傳導機制暢通;第四要在農村大力推廣多元化教育,包括各類職業教育、成人教育、技術推廣教育等,使得農民尤其是貧困戶有機會提高知識文化水平,提高專業技能,從而更充分地共享農地流轉與規模經營的紅利;第五,建立健全農地流轉后農民的社會保障體系,完善各類配套扶持政策,消除農戶對土地流轉的后顧之憂,實現農地流轉益貧效應的持續性和長效性。

參考文獻:

[1]劉波,普拉納布·巴丹.中國減貧為什么好于印度[DB/OL].

http://www.eeo.com.cn/eeo/2007/08/27/81215.shtml.

[2]Schultz T.Transforming Traditional Agriculture [M].

New Haven:Yale university press,1964.

[3]Shingo Kimura,Keijiro Otsuka,Scott Rozelle. Efficiency

of Land Allocation through Tenancy Markets:Evidence

from China[J].Economic Development and CulturalChange,

2009(01).

[4]黃宗智,彭玉生.三大歷史性變遷的交匯與中國小規模農業

的前景[J].中國社會科學,2007.

[5]張丹.農地使用權流轉的綜合效用評價[J].廣東土地科學,

2008(05):13-16.

[6]胡初枝,黃賢金,張力軍.農戶農地流轉的福利經濟效果分

析——基于農戶調查的分析[J].經濟問題探索,2008(01):

184-186.

[7]徐京躍.“窮人經濟學”的偉大實踐——“中國式扶貧”加

速世界減貧進程[DB/OL].中國政府網http://www.gov.cn/

jrzg/2005-10/09/content_75362.htm.

[8]劉娟.湖北省農村貧困測度及貧困變動原因研究[D].北京:

中國農業大學,2006.

[9]姜松,王釗.土地流轉、適度規模經營與農民增收[J].軟科

學,2012(09).

[10]黃艷敏,張巖貴.農地流轉的機會益貧化估值模型分析[J].

經濟問題,2014(04):70-74.

[11]劉鴻淵.農地集體流轉的農民收入增長效應研究——以政

府主導下的農地流轉模式為例[J].農村經濟,2010(07):

57-61.

[12]林樂芬,金媛.農地流轉方式福利效應研究——基于農地流

轉供求方的理性選擇[J].南京社會科學,2012(09):74-79.

[13]夏玉蓮,曾福生.農地流轉的經濟效應及其空間溢出——

基于“三化”發展的視角[J].技術經濟,2012(11):56-62.

[14]陳耿宣,李成林,賀茂斌.農地流轉視角下西部農戶收入差

異效應研究——基于陜西省483戶農戶的調查[J].中國勞

動,2015(06):39-42.

[15]朱建軍,胡繼連.農地流轉的地權配置效應研究——基于

CHARLS數據[J].農業技術經濟,2015(07):36-45.

[16]陳鳴.湖南省生產性服務業對制造業效率提升的實證研

究[J].南華大學學報(社會科學版),2015(03):59-64.

[17]游和遠,吳次芳.農地流轉、稟賦依賴與農村勞動力轉

移[J].管理世界,2010(03):65-75.

(責任編輯:肖訓生)