屠岸 用生命與美擁抱詩魂

余瑋

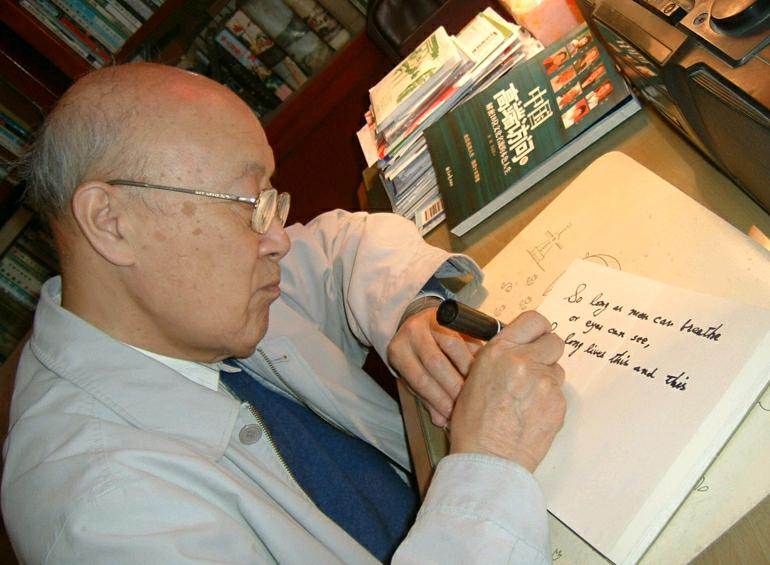

有人說,屠岸的名字是和詩歌,和惠特曼、莎士比亞、濟慈等詩人的那些閃光的詩篇緊密相連的。出于對詩的熱愛,屠岸在他的名片上印上了“詩愛者、詩作者、詩譯者”的“頭銜”,也許只有這樣才能完全表達他對詩歌的感情吧。從老人那慈祥而優雅的笑容里,記者看到了他不泯的詩心與暖暖的愛心。

母親是“詩愛者”的第一啟蒙人

“一別家園四十秋,歸心日夜憶常州。幾回夢泳塘河水,難滌鄉思萬斛愁。”在詩《鄉思》中,屠岸寄托了自己魂牽夢縈的鄉情。他坦言,隨著年歲的增大,他的思鄉之情也愈來愈濃了。

1923年11月22日,屠岸出生在江蘇常州文筆塔下的一個書香門第。他母親的家族在常州算得上是名門望族,大舅公(外公的哥哥)屠寄是大學者,編著了史書《蒙兀兒史記》;大舅屠元博也是一代名士,著名的常州中學創辦人,曾在北京擔任過中華民國國會議員。由于家學淵源,屠岸的母親屠時也是常州的才女,琴棋書畫,詩詞歌賦,無所不通,尤其是在詩詞丹青方面,造詣頗深。至今他仍精心保存著母親當年繪制的國畫,時時觀摩,以寄托對母親的思念。

屠岸原名蔣璧厚,是他父親給他取的名。至于這名字的意思,屠岸說:“大概是希望我成為一塊很好的玉吧。至于用‘屠岸作為筆名,我是學魯迅,用母親的姓。‘岸字有對當時反動政府傲岸的意思,我很喜歡。”

“我讀小學一年級是進的‘女西校(也收男生)。到二年級,母親把我轉到塘河畔的冠英小學(覓渡橋小學前身),從此我就在這所小學里讀到畢業。”屠岸說,學校里有位叫余宗英的女老師是位“自己的親生父母所不可代替的人生領航人”,常常為他和同學們講文天祥、戚繼光、史可法的故事,在他的心田種下了愛國主義的苗子。

夜燈紅處課兒書。屠岸在小學三年級時,母親就教他古文,讀《古文觀止》、《古文辭類纂》,后來又教他《唐詩三百首》、《唐詩評注讀本》。“我對詩的愛好,就從這時開始養成。她先是詳解文章的內容,然后自己朗誦幾遍,叫我跟著她誦讀。她規定我讀30遍,我就不能只讀29遍。母親教我用家鄉常州的口音吟誦古詩。這個吟誦調是我母親從我的大舅公那里學到的。從此,我讀古典詩詞必吟,不吟便不能讀。如果環境不宜出聲,就在心中默吟。平時母親一面干活一面吟詩。有好些古詩名篇我能背誦,是聽母親吟誦而聽熟了的。”屠岸說,他愿意按照母親教的調子完成誦讀若干遍的任務。“我好像是在唱山歌,對文章的內容則‘不求甚解,只是覺得能夠從朗誦中得到樂趣。”但長大后“反芻”這些詩文,越來越深入地了解其中的含義,成為終生的精神財富。在母親的教誨下,屠岸從小掌握了古詩詞的譴詞造句方法和平仄格律,這為他以后從事舊體詩和新詩創作以及十四行詩的翻譯打下了良好的基礎。

直到今天,有時屠岸心中默吟起那些詩篇,腦子里就浮現出母親的形象。薄暮、窗簾前,出現了母親的“剪影”;或者黃昏、燈下,展現了正在做針線的母親的側面——宛若清晰地聽到從她口中流出的一句句唐詩……

小時候,屠岸非常喜歡畫風景畫。在覓渡橋小學讀書時,他的風景畫曾被送入武進縣學生畫展展出,受到獎勵。“我的畫都是通過水彩或水墨對英國風景畫家透納的風格進行模仿,雖然我當時對透納的風景畫的精髓是什么并不了解。”透納始終是屠岸作畫時心儀的大師。如今屠岸到外地旅游時,也不忘隨身帶上畫筆和速寫簿,“我不是職業畫家,我的畫只在家人和朋友間傳看”。

一方水土養一方人。故鄉如畫的風景、動聽的歌謠,潛移默化地刻映到屠岸年幼時的腦子里。他學會了用眼睛默默地去看,用耳朵仔細地聽,他所留心的一切,后來都化做了充滿意象的詩句,讓人揣摩和品味。

綽號“尤里卡”與“詩呆子”的背后

屠岸的第一首詩發表在1941年12月1日上海“孤島”時期的《中美日報》副刊《集納》上,詩的題目叫《孩子的死》。“處女作是篇散文詩,寫的是一個農村孩子在日寇入侵時為保衛祖國而投奔抗日陣營,最后戰死在沙場上的故事。那時是在抗戰時期,皖南事變之后,是有感而發。但我生長在城市,詩中的人物是憑想象描寫的,詩很幼稚,但感情真實。”屠岸說:“寫詩開始時是由于讀了不少詩,自己感情高漲時,覺得需要宣泄,就用了詩的形式。”

“我學英語從學英詩開始的。還沒有學語法,先學背英詩。我讀高中時,表兄進了大學英文系。他的課本英國文學作品選讀和英國文學史都成了我的讀物。我把英詩100多首的題目抄在紙上,貼在墻上,然后用羽毛針遠遠地擲過去,看針扎到紙上是哪一題,便把那首詩找來研讀。經過兩年多時間,把100多首詩都研詩了一遍。然后選出我特別喜歡的詩篇,朗讀幾十遍、幾百遍,直到爛熟能背誦為止。”屠岸說,讀高三時,不顧功課,沉湎于寫半通不通的英文詩。

一天,屠岸正在理發館里理發。不知不覺地,他心中默誦起英詩。突然領悟到一句濟慈的詩的意義,屠岸興奮得從椅子上站立起來,大呼“好詩”!正在為他理發的師傅驚得目瞪口呆。后來,這事傳開去,屠岸得了個綽號“尤里卡”。

著名學者、教育家唐慶詒是屠岸讀上海交通大學時的英語教師。盡管他雙目失明,但講課精彩,對學生和藹、親切,深得學生的尊敬和愛戴。屠岸回憶說:“先生每周給我們上兩節課,全用英語講授。他對學生要求很嚴格,他說,你們學英文要做到能聽能說能讀能寫能譯,要做到腦子里不用中文而用英文思考問題。”

一次,唐慶詒囑屠岸到他家去一趟。屠岸如約來到霞飛路上方花園師宅。唐慶詒對屠岸說:“我因目盲,不能閱讀。所以請你來,為我朗讀中文和英文的書、報、刊,每周一二次,可以嗎?”屠岸知道先生是看中了自己的國語和英語發音準確流利,功課也好,所以要自己來幫他解決閱讀問題。屠岸喜出望外,因為這是一個接近先生又能為他服務的難得的好機會,說:“為先生讀書報,是我最愿意做的!”

此后四五年間,屠岸每周登門一二次,風雨無阻,為唐慶詒朗讀他需要了解或進一步熟悉的文學經典以及新聞報道之類的文章。屠岸回憶時說:“朗讀時,遇到我不認識的字、不懂得的文句,先生隨時指點,解惑,或指導我查閱參考書。因此這種‘伴讀本身就是往往優于教室聽課的一種學習。后來我又為他查找資料,整理他的文稿,中文則手抄,英文則打字。這也是極好的學習。我師從他真是得益匪淺啊!”

1943年夏天,屠岸曾暫住在江蘇呂城農村一段時間。在那里,他迎來了詩歌創作的第一個高潮,一個多月時間里,前后共寫了50多首詩。這一時期他的詩短小凝練,譴詞造句講究,語言干凈清爽,在意象的錘煉上也頗見功力,有小令般雅致的美。如《古寺》、《小城》、《暮》等都突出地表現出這一特點。創作于這一時期的《叩門》,則把作者向往革命、向往新生活的那種急切、新奇又驚悸的心情表現得淋漓盡致。“當時,我白天在田間、地頭、河邊、墳邊觀察,領會,與農民交談,體驗他們的情愫,咀嚼自己的感受;晚上就在豆燈光下、麻布帳里構思、默誦、書寫、涂改,流著淚謄抄,有時通宵達旦。”

一天半夜里,屠岸朗誦新作,當誦到“天地壇起火了……”這句時,他的嗓門使隔室的居者驚醒,以為天地壇(鄉間祭祀天和地的小廟宇)真的起火了,沒有來得及穿衣服就跑到屠岸所在的屋里來問是怎么回事。等弄清了事情原委,他與屠岸相視而笑。從此,這位兄長叫屠岸為“詩呆子”。

“深秋有如初春”的心境

屠岸調到人民文學出版社后,擔任過該社的總編輯、黨委書記,后又擔任了中國作協理事、國務院古籍整理出版規劃小組成員等職。詩人的創作環境改變了,詩人的人生哲學和詩歌哲學如同一棵飽經滄桑之樹,強勁、堅毅。一首首佳作從詩人心靈的深處源源不斷地流淌出來。《白芙蓉》一詩就是其中的一首力作,此詩被選入由卞之琳、牛漢主編的《共和國新詩五十年》之中。

1986年屠岸出版了他的詩集《屠岸十四行詩》(花城出版社),此詩集出版后,得到眾多詩界同仁的稱譽。詩評家楊匡漢稱“《屠岸十四行詩》的問世,標志著又一位中國十四行詩人的成熟”;李元洛對詩人的詩大加稱道,稱“屠岸是一位具有自己的風格的詩人,他的風格整體美學特色可以用‘高雅典麗一語來概括”;著名詩評家謝冕、吳思敬也都對其詩作做了充分的肯定。

“您屬于哪個詩歌流派?”對此,屠岸說:“我很難確定自己屬于什么流派,什么主義,我只是憑自己的感覺寫詩。總的說來,我寫詩是本著關懷別人,關懷群眾,關懷民族,關懷國家的初衷。孔孟之道的精髓就是仁者愛人。這一點是貫穿始終的。當然也有寫內心世界的詩。但沒有愛心,詩歌就沒有生命。”

“您認為中國新詩是否存在被冷漠的現狀?主要問題在哪里?”于此,屠岸直言不諱:“當代詩壇并不是沒有佳作、力作,但不能否認現在新詩處于低谷。真詩和偽詩在相互搏斗,新詩在嚴峻的環境中進行著艱苦的掙扎。某些詩人或者對環境不適應,或者為迎合而媚俗。科技猛進、信息爆炸、經濟全球一體化等時代特征給詩歌提出新的課題。窮則變,變則通。詩人們也許正在尋找一條適應新的時代、新的受眾的詩歌道路。但是我要說,萬變不離其宗,詩歌不能離開真善美,不能離開人民群眾的審美要求。否則,詩就變到詩的反面去了。”

屠岸這位“詩愛者”,對詩有著樸素的、不加修飾的、發自內心的喜愛。說到技巧之于創作的重要性,屠岸說:“沒有生活就沒有詩,沒有思想就沒有詩,沒有技巧也就沒有詩。詩最好不要有刀斧之痕,這不等于詩不要技巧。天然渾成,天衣無縫,不是沒有技巧,而是最高的技巧,達到了化境:‘從心所欲不逾矩。‘矩,就是技巧規范。怎樣學習技巧?說不好,靠各人自己去摸索,不僅可從文學作品,也可以從其他藝術作品去學習技藝,比如從優秀的音樂和美術作品中去學習。學習技巧,要靠領悟。”

屠岸不光是個詩人,還是個杰出的翻譯家。他小時候跟父親學過日語,從小學到大學學過英語、法語。他翻譯的《鼓聲》(惠特曼詩集)、《莎士比亞十四行詩》、《迷人的春光——英國抒情詩選》(與卞之琳等合譯)、《我聽見亞美利加在歌唱——美國詩選》(與楊德豫等合譯)、《英美著名兒童詩一百首》、《濟慈詩選》等都在讀者中產生了較大的影響。他的譯作與他自己創作的詩歌,都是我們文學寶庫中的一筆財富。

在上世紀90年代初,屠岸花了3年時間,譯成《濟慈詩選》,1997年由人民文學出版社出版,并獲得了第二屆魯迅文學獎翻譯獎。2001年8月至10月,屠岸趁著應邀赴英國諾丁漢大學講學的機會,游歷了倫敦濟慈故居,并把《濟慈詩選》譯本鄭重地贈給濟慈故居管理處。屠岸說:“雖然我的譯本是必朽的,但是濟慈是不朽的。”

屠岸對英國浪漫主義詩人濟慈的詩情有獨鐘,不僅因為濟慈用美來抗衡社會的丑惡,與屠岸的價值觀相吻合。濟慈只活了25歲,22歲得了肺結核,屠岸也在22歲得了肺結核,這在當時是可怕的病,屠岸把濟慈當作異國異代的冥中知己,好像超越了時空在生命和詩情上相遇。“濟慈的‘詩齡僅僅5年,卻寫出了那么些輝耀千秋的名篇,他所創造的不朽的詩美,使我的靈魂震撼,不由自主地成了他的精神俘虜。由于喜愛濟慈,我情不自禁地著手翻譯濟慈,在上個世紀40年代就開始了。我感到翻譯濟慈是一種愉悅,但后來中斷了數十年。”在史無前例的十年浩劫期間,尤其在五七干校勞動時,屠岸感到異乎尋常的精神壓抑和思想苦悶,便暗自背誦濟慈的詩《夜鶯頌》、《希臘古甕頌》,“是濟慈的詩成了我的精神支柱,使我獲得了繼續活下去的勇氣。所有的書被抄走了,但心中鐫刻的詩文是抄不走的,這些作品我現在依然能背誦,而且永遠不會忘記”。

在屠岸看來,濟慈的詩藝是精微與天然的奇妙結合。“他的詩既精致而又無雕飾,稍不留心,便會被粗糙的譯手碰碎。只有通過‘悟性去接近詩人的靈魂,譯事才能成功。”有位專家評論說:“一首好的譯詩付出的艱辛不亞于原作者,甚至遠遠超過原作者。而屠岸的《濟慈詩選》成功地把濟慈原詩的美引進了漢語。”

屠岸認為譯詩與翻譯其他門類相比對翻譯者要求更高,不僅要將原作的形式傳達過來,更重要的是要傳達原作的神韻。譯詩應該是兩個靈魂的擁抱,實現譯者與原作者的合一,實現兩種語言的撞擊與交融。

10多年前屠岸罹患嚴重的憂郁癥,徹夜難眠——加劑量的舒樂安定對他都已失效。他在心中默吟《琵琶行》詩句,沉浸入“天涯淪落人”的氛圍和意境中,使他恢復了心靈安寧。屠岸說:“詩使我靈魂崇高,詩使我身體康泰。”他在用生命與美的詩魂擁抱:“你所鑄造的/所有的不朽之詩/存留在‘真的心扉,‘美的靈府,/使人間有一座圣壇,/一片凈土,/夜鶯的鳴囀在這里永不消逝”(選自屠岸詩《濟慈墓畔的沉思》)。

1998年暮春,與屠岸在革命斗爭中結識、結合、相濡以沫幾十年的妻子章妙英因身患淋巴癌撒手人寰,給詩人留下了無盡的哀思。從詩人的愛情詩里,我們可以看到詩人對妻子真摯、綿長、執著的愛情。為了表達對亡妻的思念,詩人屠岸走出悲痛的陰影,著手將愛人的詩歌遺作編輯成書,分贈親友。屠岸又把他和妻子(筆名方谷繡)合譯的斯蒂文森的兒童詩集《一個孩子的詩園》交給一家少兒出版社出英漢對照本。

譯詩憑悟性,寫詩憑靈感。問到屠岸有什么創作計劃。屠岸說:“我不能訂創作計劃。搞翻譯是可以訂計劃的。雖然搞翻譯也需要悟性,但是它帶有一定的技術性,所以可以訂計劃;而寫詩是要憑靈感的。即使再專注地投入也未必能獲得靈感。”離休后,屠岸依然每天伏案工作六七個小時,進行詩歌翻譯和詩歌創作。“有時幾個月不寫詩,有時思想忽然有所觸發,就有了詩。我常常在床頭擱好紙筆,一有靈感就記錄下來。有時因為沒有準備紙筆,沒有記下,過了一些時候,會把想到的東西忘了。”屠岸說,“寫不出來時不硬寫”是他寫詩的座右銘。年至耄耋的他依然保持豐沛的詩情,詩篇充滿激情又內蘊深邃。

屠岸比喻自己的心境“深秋有如初春”,那是紅樹黃花浸透了的豐盈、成熟和沉淀之后,詩人的一顆赤誠的童心和春日般的詩心仍舊在給人們帶來鮮活的感動。他開玩笑說,如果上帝再給他10年時間,他的詩歌創作的生命將會更加充實。據他透露,他的一本新的詩集《夜燈紅處課兒詩》不久將面世。

文學的各個領域,如小說、散文、戲劇等以及社會科學方面的書,屠岸都讀。“文學以外,最感興趣的是歷史著作。對讀書,我的缺點是廣泛涉獵,精讀少。現在年齡大了,精力不如過去,但還是每天都要盡量讀一些書,不然就要落后于時代。”