我國上市銀行脆弱性分析

蔡方媛

廣西大學商學院

我國上市銀行脆弱性分析

蔡方媛

廣西大學商學院

隨著金融市場的逐步開放,內外部環境不斷復雜,金融創新不斷深入,銀行和監管部門迎來了嚴峻的挑戰,如何降低商業銀行脆弱性成為業界研究重點。本文選取了十六家我國上市商業銀行為研究對象,基于各類監管指標對相關影響因素進行實證分析,并依此對商業銀行的脆弱性狀況進行綜合度量,再運用熵值法來綜合評價所選商業銀行的脆弱性,最后根據研究結果提出相關政策建議。

上市商業銀行;脆弱性;熵值法

一、引言

近年來央行多次降準降息,目的是為了保持金融體系流動性合理充裕,緩解當前市場的資金面壓力,創造合理的貨幣金融環境來引導貨幣信貸穩定適當地增長,也為供給側結構性改革培養合適的環境。央行不定期釋放利好消息有力地支撐銀行系統的合理流動,一定程度上推進了利率市場化的發展,另一方面也促使商業銀行改變其傳統的經營模式。伴隨著政府對金融行業的管制松綁,銀行面臨著競爭加劇的局面,根據16家上市商業銀行發布的2014年年報顯示,多家銀行盈利增速明顯下降,與此同時,銀行資產回報率也在下降,但不良貸款金額卻在不斷上升。

雖然我國銀行體系還未面臨過重大危機,但隨著金融市場的逐步開放,金融創新不斷深入,內外部環境不斷復雜,銀行和監管部門都需要迎接新的挑戰。因此,無論是當前市場還是學者們的研究重點都放在了研究如何降低商業銀行脆弱性,保證其持續健康發展的問題上。本文對16家上市商業銀行進行脆弱性分析,原因在于其既涵蓋了傳統大型商業銀行也包括全國性股份制商業銀行以及城商行,使得本文的研究更具有代表性。

二、文獻綜述

1997年亞洲金融危機的爆發使得銀行脆弱性這一問題得到廣泛關注,學者們都開始投入到探究商業銀行脆弱性的相關問題之中。通過對東南亞金融危機的研究,胡祖六(1998)[1]認為銀行內部的風險因素并不完全是導致銀行脆弱性的根源,一國經濟制度的改革也會給商業銀行的發展帶來影響。章奇,何帆和劉明興(2003)[2]認為一國對金融體系管制程度的不同會對商業銀行脆弱性造成一定影響。張荔(2001)[3]認為金融自由化的過度發展會加大危機爆發的可能性,因此,銀行脆弱性也受到金融自由化的影響。黃金老(2001)[4]認為銀行脆弱性是由信息不對稱所引發的,并且銀行高負債的經營特點也會對其脆弱性產生影響。郝海龍和王樹茂(2006)[5]同樣肯定了信息不對稱會對銀行體系脆弱性產生重大影響,并且會誘導出銀行擠兌效應和風險傳導效應。周煒(2007)[6]認為不完善的內、外部金融制度會加大銀行風險,影響銀行穩定性。劉湘勤和陳建華(2010)[7]認為在金融監管體制中,激勵沖突機制為管理者進行市場操縱提供了條件,從而引發金融系統脆弱性。徐燕(2010)[8]肯定了宏觀經濟不穩定和信息不對稱對金融脆弱性的影響,并且對降低金融脆弱性提出相應對策。徐璐(2013)[9]研究發現信貸熱潮能加重銀行體系的脆弱性。

國內學者在進行上述理論研究之余也對金融脆弱性進行了大量的實證分析。

伍志文(2002)[10]運用數據研究發現宏觀因素和銀行自身因素是銀行體系脆弱性的兩大重要影響因素。范洪波(2004)[11]運用Logit模型分別從宏微觀兩個角度考察了影響我國商業銀行脆弱性的相關因素,結果表明兩方面因素對脆弱性都能產生影響,具有互補性,且宏觀因素對銀行脆弱性的影響更大。南旭光(2006)[12]將突變理論引入到銀行脆弱性的分析之中,通過構建模型來得出相關結論。張筱峰等(2008)[13]運用Logit模型從宏、中、微觀三個角度進行分析,認為這三個層面因素存在一定的互補性,但微觀因素對我國銀行體系脆弱性影響最大。陳守東和田艷芬(2008)[14]研究發現預算軟約束是影響我國銀行體系脆弱性的一個顯著因素。周麗(2009)[15]認為隨著我國金融市場的逐步開放,外資銀行的進入會增加我國金融體系的脆弱性。劉飛宇和蒲勇健(2010)[16]對1998年至2007年間數據進行動態因子分析,發現這10年間我國商業銀行脆弱性整體呈現下降趨勢,并且階段性特征表現明顯。戴枉(2010)[17]運用多元Logit模型論證了存款增長率和對外貿易狀況是影響銀行脆弱性的兩大重要因素。陳守東和楊東亮(2010)[18]運用馬爾科夫區轉移向量自回歸模型進行銀行體系脆弱性的研究和預測。陳建新等(2011)[19]引入了可拓方法來研究我國銀行體系脆弱性。康煜等(2012)[20]通過運用VAR模型,發現我國銀行體系的脆弱性主要受自身內部因素的影響較大,且具有一定的獨立性。錢雪松和袁夢婷(2012)[21]研究銀行業集中度和融資形式兩方面因素對銀行脆弱性的影響,研究發現銀行業集中度對高收入和低收入國家有正向影響,對中等收入國家則相反;而一國間接融資比率越高意味著其銀行脆弱性也相對更高。

三、我國上市商業銀行脆弱性實證分析

金融體系的正常運行關乎到整個國家經濟的穩定,由于商業銀行在整個國家金融體系中占有重要地位,絕大部分國家和地區都在結合自身實際情況不斷完善本國或本地區的銀行監管指標體系來預防風險和危機的發生。

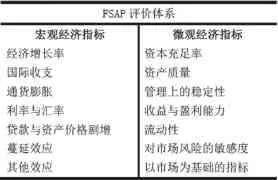

第一,金融部門評估計劃(FSAP)。該一系列的指標由國際貨幣基金組織和世界銀行于1995年共同制定并啟用。目的在于從兩個角度包括宏觀和微觀兩方面對國家和地區的銀行的脆弱性進行全方位的測度,來保障金融體系的相對穩定。FSAP評估計劃有利于實現國際金融監管的統一、國際監管標準的統一。我國于2008年也開始加入到該計劃中。

表1 “FSAP”評估體系主要指標

第二,我國銀行體系的脆弱性監管指標。我國銀監會根據2010年《巴塞爾協議Ⅲ》的各項要求也設置了相關指標體系來評估我國商業銀行的脆弱性情況。

具體包括股份制商業銀行風險評級體系、商業銀行風險監管核心指標和CARPALs評價體系。

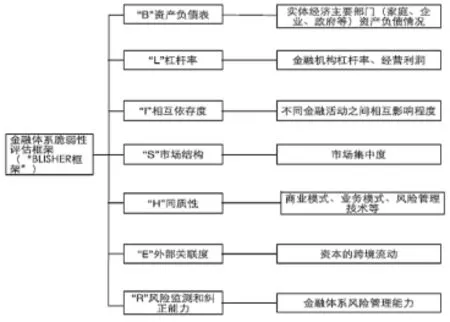

銀監會學者劉春航認為銀行體系作為我國金融體系的重要組成部分,政策頒布者應該運用結構化管理來保障金融穩定。由此,他提出了金融體系脆弱性評估的分析框架——“BLISHER框架”:

圖1.“BLISHER”框架相關指標

2.構建指標體系

構建脆弱性指標體系時,需要考慮的因素有以下幾個方面:1、要保障脆弱性分析的全面性,因此,在指標選取時,要保障所選指標能夠全面的體現評估對象的綜合情況;2、商業銀行的經營情況都是具有一定的時效性的,在指標選取時也要保障指標的有效性;3、還要保證指標數據的可獲取性、可操作性。

唐飛霄望著那往生塔。它由許許多多的骷髏頭壘砌而成,高一丈,通體帶著一股邪魅陰穢之氣。下方一個三尺多高的洞口,黑幽幽的,天葬師的身體就摔入了其中。

銀行脆弱性實質上是由于銀行內部風險大量集聚,使得其穩定性下降,這種情況也有可能會大范圍的擴散至整個金融體系。因此,本文認為內生性因素的脆弱性為決定性因素。作為信用中介,流動性與信用度問題是關乎銀行能否穩健經營的關鍵。另外,盈利情況又關系到該銀行未來的發展情況。因此,在構建脆弱性指標體系時,本文充分考慮銀行盈利能力、發展能力、經營能力等方面,選取了如下指標做為分析的關鍵因素:不良貸款率、不良貸款撥備覆蓋率、成本收入比、核心資本充足率、凈資產收益率、流動性比率、吸收存款增長率、業務及管理費/總資產、資本充足率、最大十家客戶貸款比例、資產負債率

3.熵值法分析

國內外學者研究脆弱性的方法有很多,其中熵值法中所選指標的權數是由該指標的變異程度所決定的,進而分析每個指標對系統的影響程度,是一種客觀的賦值方法,避免了人為因素所造成的偏差。

該方法的基本思想是:各指標的權重系數應根據其所攜帶的信息量的大小來確定,從而表現不同指標在整個體系中的變化程度和對其他指標的影響程度。具體操作步驟如下:

首先,根據上文所選擇的11項指標,通過搜集各商業銀行的年報數據,得到原始數據;再對各項指標的原始數據進行正向化、無綱化處理;接下來,計算指標信息的熵值和信息效用值;最后采用加權求和公式計算指標樣本的評價值,結果如下表所示:

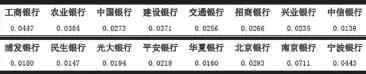

表5 2014年16家上市商業銀行樣本評價值

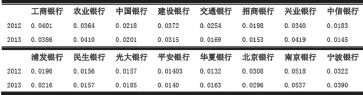

對2012、2013年數據同樣處理,得出綜合評價結果如下表所示:匯總上文3年的指標樣本評價值對其進行圖形分析:

表6 2012、2013年16家上市商業銀行樣本評價值

圖2.上市商業銀行2012-2014脆弱性對比

四、研究結論與相關政策建議

1.研究結論

通過對16家上市商業銀行3年年報數據的分析,并綜合提取出上文所選的12項指標,通過對指標賦值權重的計算分析,本文得出下列指標對銀行脆弱性的影響較大,分別為:不良貸款撥備覆蓋率、存貸款比率、凈資產收益率、資本充足率、短期資產流動性比率。根據熵值法的基本分析思路,熵值越小說明分析對象具有越高的不穩定性,其脆弱性也就越大;相反,熵值越大說明銀行越穩定。2014年16家上市商業銀行的評級排次依次為:南京銀行、工商銀行、寧波銀行、農業銀行、建設銀行、興業銀行、北京銀行、中國銀行、招商銀行、交通銀行、平安銀行、光大銀行、浦發銀行、華夏銀行、民生銀行、中信銀行。2012、2013年雖然單個銀行脆弱性順序有所改變,但按銀行類別來看與2014年像類似,我們可以看出小體量的城市型商業銀行脆弱性很穩定,其次是大型國有銀行,最弱是股份制銀行。

上市股份制商業銀行數量在所有上市商業銀行中占比最大,其規模與大型國有上市商業銀行和上市城市商業銀行相比處在中間位置。與大型國有上市商業銀行相比,其在政策優惠上并無優勢。同時,也缺乏城市商業銀行所具備的地域優勢。股份制銀行不僅面臨商業銀行普遍存在的業務轉型等問題,加之上文分析的諸多劣勢使得股份制銀行的經營壓力更大,其脆弱性程度也越高。

對比2012至2014年評價結果來看,城市銀行中表現最為突出的是南京銀行,大型國有商業銀行表現穩定的屬工商銀行,股份制銀行表現較為穩定的屬招商銀行,而上漲最快的是平安銀行。

2.降低上市商業銀行脆弱性相關政策建議

隨著巴塞爾協議Ⅲ的全面實行,國內各家銀行都面臨著更加嚴格的資本和監管約束。結合上文研究,本文認為為了降低上市商業銀行的脆弱性并相應提高其穩定性,應從兩方面入手:從政府層面上看,金融改革步伐要逐漸加快,從而為商業銀行提供更加良好的經營環境,保證其健康發展;從銀行自身微觀經營角度來看,則需要完善資產負債結構,防止不良貸款反彈,改善其傳統的盈利模式,重視發展中間業務,不斷開拓金融衍生產品市場。

(1)提高我國上市商業銀行風險管理水平

第一,樹立良好的風險管理意識。我國銀行風險管理意識相對比較淡薄,傳統觀念認為商業銀行在政府的保護與支持下其倒閉的可能性非常小。隨著市場競爭的日趨激烈,銀行所面臨的風險也在不斷擴大。因此,銀行的決策者和和執行者應該樹立牢固的風險防范意識,并將這種防范意識作用到每個工作決策中。

第二,建立完善的商業銀行風險控制機制。首先,為了控制銀行運行中的各種風險問題,商業銀行對風險的防范不應僅僅局限于風險防范,還應當將工作落實到風險控制的各個環節,包括風險預警、控制、糾正和處理等。因此,一套完善的風險控制機制是有效提高風險管理水平的必要手段。

(2)增強我國商業銀行體系監管機制

第一,商業銀行監管法律體系需完善。隨著金融創新在我國的迅速發展,當前的法律體系在一定程度上跟不上金融創新的發展步伐。當法律體系相對落后時,體系所監管的領域就會出現盲點,使得法律體系在這些地方難以有效的發揮作用。因此,建立有中國特色的監管體系,保障我國監管法律體系隨經濟發展不斷完善和充實,是保證我國經濟、金融穩定的重要基礎。

第二,改善商業銀行監管指標體系。商業銀行監管的效率是一國監管體系關注的重點,為了更好的提高監管效率,大多數國家會選擇非現場監管作為本國監管方式的主體。與現場監管相比,非現場監管能夠及時、連續的對監管對象的經營和風險狀況進行披露。因此,為了實現對監管對象的動態分析,需要監管部門頒布一套更加合理的指標體系,也需要監管對象實施及時的信息披露制度來保障非現場監管的順利實施。

第三,改進監管手段。目前我國的銀行監管體系仍然處于不完善階段,國內相關發展經驗較少,技術等環境因素都會使得監管體系的發展有所限制。隨著計量模型和信息技術的廣泛運用,我國應當加強相關技術在銀行業監管方面的運用,不斷提高現有的監管手段。

(3)完善我國商業銀行體系發展機制

第一,應當優化銀行業整體結構。目前,我國銀行業主要還是以大型國有銀行和股份制銀行為主,中小型銀行的發展很受限制,我國應當積極發展中小銀行來增強市場競爭,使商業銀行能夠從容的面對利率市場化帶來的沖擊。

第二,完善社會信用體系。作為信用中介,信用風險是影響商業銀行穩定性的最大風險之一。從整體來說,我國公眾的信用意識并不強,如果無法保證整個經濟社會信用體系的有效運行,那么商業銀行的信用風險就會更大。因此,完善社會信用體系的建設,出臺完善的法律法規、建立全社會范圍內的統一的征信平臺、加強全社會的誠信意識對于降低我國商業銀行脆弱性有重大意義。

[1]胡祖六.東亞的銀行體系與金融危機[J].國際經濟評論,1998(5-6)

[2]章奇,何帆,劉明興.金融自由化、政策一致性和金融脆弱性:理論框架與經驗證據[J].世界經濟,2003,(12):3-14

[3]張荔.論過度的金融自由化對金融體系脆弱性的助推作用[J].經濟評論,2001,(01):125-128

[4]黃金老.論金融脆弱性[J].金融研究.2001,(03):41-44.

[5]郝海龍,王樹茂.信息不對稱與銀行體系脆弱性探析[J].經濟問題,2006,(06):65-66.

[6]周煒.基于金融制度視角下的我國銀行體系脆弱性問題成因研究[J].金融經濟,2007,(08):12-15.

[7]劉湘勤,陳建華.金融監管中的激勵沖突-金融企業家行為與金融脆弱性[J].上海金融,2010,(8):51-55.

[8]徐燕.我國金融體系金融脆弱性分析研究[J].生產力研究,2010,(4):75-77.

[9]徐璐,錢雪松.信貸熱潮對銀行脆弱性的影響——基于中國的理論與實證研究[J].國際金融研究,2013,(11):84-96.

[10]伍志文.中國銀行體系脆弱性狀況及其成因實證分析(1978-2000)[J].金融研究,2002,(12):21-35.

[11]范洪波.國有商業銀行體系脆弱性的實證分析和政策建議 [J].金融論壇2004,(07):3-9.

[12]南旭光.基于突變理論的我國金融脆弱性綜合評價[J].濟南金融,2006,(08):9-11.

[13]張筱峰,王健康.中國銀行體系脆弱性的測度與實證研究[J].財經理論與實踐,2008,(151):29-33.

[14]陳守東,田艷芬.預算軟約束對我國銀行體系脆弱性影響的實證分析[J].當代經濟,2008,(11):6-7.

[15]周麗.外資銀行進入我國金融體系的脆弱性研究[J].消費導刊,2009,(01)99

[16]劉飛宇,蒲勇健.基于動態因子分析的我國銀行體系脆弱性的判斷與測度[J].南方金融,2010,(02):54-57.

[17]戴枉.基于多元Logit模型對我國銀行體系脆弱性的判斷與測度[J].2010(07):01-105.

[18]陳守東,楊東亮.中國銀行體系脆弱性的動態分析與預測[J].吉林大學社會科學學報,2010,(07):101-105.

[19]陳建新,羅偉其,龐素琳.基于可拓方法我國銀行體系脆弱性的評價[J].金融理論與實踐,2012,(05):6-11.

[20]康煜,凌鈴,羅猛.基于VAR模型的中國銀行體系脆弱性實證研究[J].金融理論與實踐,2012,(05):6-11.

[21]錢雪松,袁夢婷.銀行業集中度、間接融資比例和銀行脆弱性——基于1990-2008年跨國數據的實證研究[J].中南財經政府大學學報,2012,(04):48-53.