環境影響評價分類中不確定法律概念的司法適用*

——基于56個環境影響評價案例的實證考察

劉星辰

(北京大學深圳研究生院環境與能源學院,廣東 深圳 518055)

環境影響評價(以下簡稱環評)分類作為建設項目環評的初始環節,直接影響到整個環評過程的準確性和科學性,在環評制度中發揮著極其重要的作用。在我國,涉及環評分類的制定法主要包括《中華人民共和國環境影響評價法》(以下簡稱《環評法》)、《建設項目環境保護管理條例》(以下簡稱《管理條例》)和《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(以下簡稱《名錄》)。以上制定法中使用了“對環境有影響的建設項目”、“重大環境影響”、“輕度環境影響”和“環境影響很小”等不確定法律概念,并以此構成了環評分類管理制度的核心內容框架。

作為一種立法技術,不確定法律概念緩解了抽象規范的普遍適用效果與個案具體差異之間的緊張關系,維持了法律系統內部的自洽[1];但是不確定法律概念的存在同時給司法適用帶來了困難與挑戰。一般理論認為,法院首先需要通過價值補充等法律解釋方法將不確定法律概念具體化后才能適用于具體案例[2]。那么,在環評分類的司法實踐中,“對環境有影響的建設項目”、“重大環境影響”、“輕度環境影響”和“環境影響很小”這些不確定法律概念又是如何被適用的呢?本研究運用案例實證分析的方法,以環評分類的司法審查實踐為研究載體,對該問題進行了考察。

1 環評分類司法實踐中不確定法律概念適用概況

為了準確反映環評分類中不確定法律概念的適用現狀,本研究利用北大法寶數據庫(http://www.pkulaw.cn/),分別以“建設項目環境保護管理”和“建設項目環境影響評價分類管理”為關鍵詞搜索到相關行政案例共72個。其中,涉及環評分類審查的案例為56個,時間跨度為2005—2014年,涵蓋行政處罰(40個)、行政許可(13個)、行政命令(1個)、行政賠償(1個)和行政執行(1個)等多種行政行為。無論從時間尺度還是內容涵蓋方面,這些案例都能夠在很大程度上真實地反映我國環評分類的司法現狀,故將這56個環評案例作為基礎資料進行實證分析。

從法院的審查方式來看,在涉及環評分類司法審查的56個案例中,訴訟當事人對環評分類這一環節提出異議且法院直接審查的案例有23個,約占總體的41.1%(見表1)。在其余的33個案例中,盡管環評的分類并未成為爭議點,但鑒于環評類別的篩選和確定是對建設項目進行準確和科學環評的第一步[3],環評類別同時對行政機關的行政處罰、許可等行為有直接影響,法院也對其進行間接審查。

表1 環評案例的審查方式

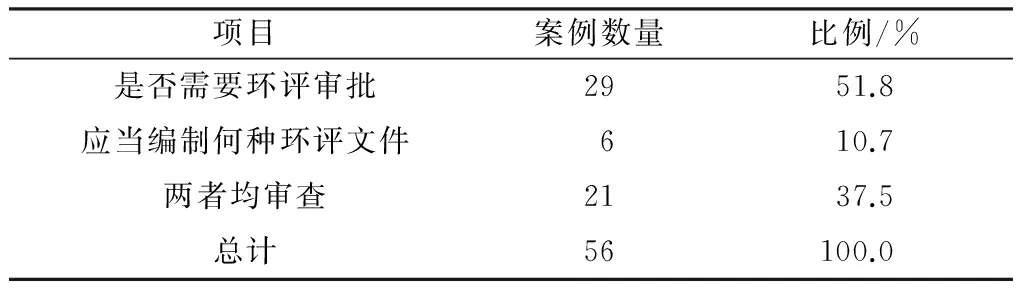

法院的主要審查內容為:(1)建設項目是否需要環評審批;(2)建設項目應當編制何種環評文件。其中,法院對(1)項和(2)項都進行司法審查的案例為21個,約占總體的37.5%;僅對(1)項進行司法審查的案例為29個,占51.8%;僅對(2)項進行司法審查的案例為6個,比例為10.7%(見表2)。因此,建設項目是否需要環評審批是法院進行司法審查的最主要內容。

表2 環評案例的審查內容

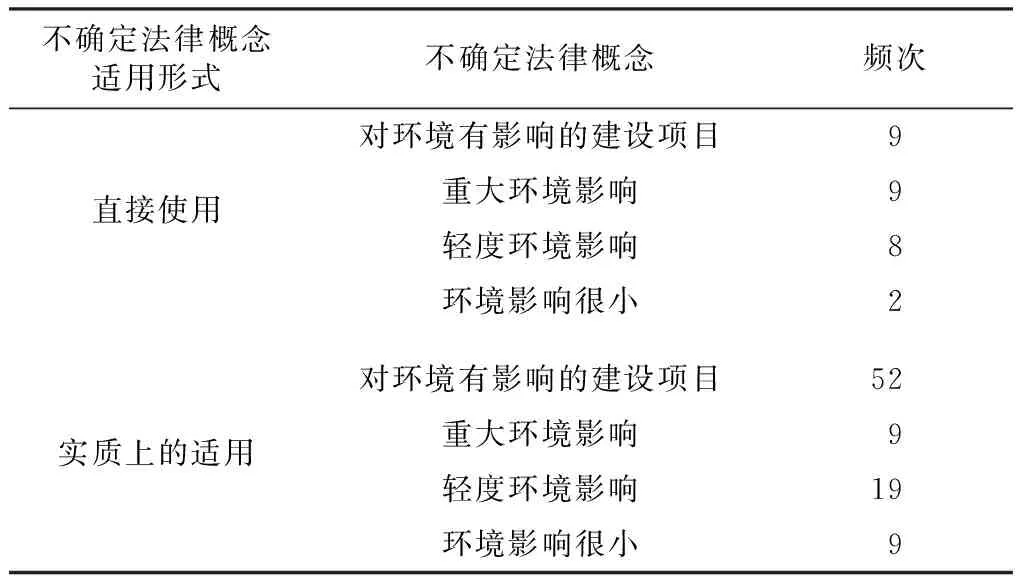

無論是直接審查還是間接審查,法院都很少在字面上直接使用不確定法律概念,在56個案例的判決書中,“對環境有影響的建設項目”和“重大環境影響”出現的頻次均僅為9次,而“輕度環境影響”和“環境影響很小”則分別為8次和2次(見表3)。但從審查內容上分析,法院對相關內容的審查實質上就是對相應不確定法律概念適用的體現。法院對建設項目是否需要環評審批的審查涉及了對“對環境有影響的建設項目”的適用,對于應當編制何種環評文件的審查則涉及了“重大環境影響”、“輕度環境影響”和“環境影響很小”等不確定法律概念的適用。如表3所示,法院在環評司法審查中實質上適用“對環境有影響的建設項目”、“重大環境影響”、“輕度環境影響”和“環境影響很小”的頻次分別為52、9、19、9。

表3 環評案例中不確定法律概念的適用

2 環評分類中不確定法律概念司法適用的常規案例分析

在56個案例中,有53個案例的終審判決是法院在參照《名錄》的情況下作出的,約占全部案例的94.6%。因此,將這53個案例統歸為常規案例并對其中的不確定法律概念適用問題進行分析與總結。

2.1 法院的審查邏輯

在53個常規案例中,法院在審查環評分類時直接引用《名錄》的案例有42個。法院運用涵攝的邏輯,以《名錄》中的明確規定為大前提,以具體的案例事實為小前提,最后得出符合《名錄》所指示的法律效果的結論。其中有36份判決書詳細描述了適用《名錄》的邏輯過程。例如:在弘治文教用品案(上海弘治文教用品廠訴上海市浦東新區環境保護和市容衛生管理局行政處罰案((2011)浦行初字第142號))中,法院參照《名錄》關于文教用品制造業的具體規定,通過涵攝的邏輯得出案例中的蠟筆、顏料和橡皮泥的加工生產屬于文教用品制造業,應當進行相應環評文件編制的結論,屬于“對環境有影響的建設項目”。

另外有11個案例中,法院雖然沒有直接引用《名錄》,但是對當事人依據《名錄》所做的行為予以認可,實質上仍然通過涵攝的邏輯適用了《名錄》。如中玉獺兔養殖案(安徽省中玉獺兔養殖有限公司與安徽省環境保護廳等環保行政許可上訴案((2014)合行終字第000108號))中,被上訴人安徽省環境保護廳適用《名錄》中有關送(輸)變電工程環評類別的具體規定(“500千伏以上;330千伏以上,涉及環境敏感區”的輸(送)變電工程建設項目應當編制報告書,其他項目編制報告表),故作出合肥市220 kV輸變電工程應編制環境影響報告表的判斷,法院在審判時也對此做出了認可。

總之,法院將常規案例中的不確定法律概念的適用轉化為對《名錄》中具體規定的適用,把《名錄》作為涵攝的大前提對環評分類相關事項進行審查,從而化解了不確定法律概念的適用難題。

2.2 法院的考量因素

不確定法律概念存在多義性,無論是行政機關還是法院在適用時都必須考量相關因素來確定其妥當含義。在常規情形下,行政機關在適用相關不確定法律概念時僅考量了《名錄》中規定的因素。但在天帆蓄電池廠案(攸縣天帆蓄電池廠訴攸縣環境保護局等環境保護行政許可糾紛案((2009)株中法行終字第30號))中,行政機關并沒有完全按照《名錄》中的明確規定,而是考量了實際的環境影響這一因素,從而對鐵礦精選項目環評作出了“環境影響很小”的等級判斷。但法院進行司法審查時,參照《名錄》中的規定(項目類別為“黑色金屬礦采選,有色金屬礦采選”屬“應當全部編制環境影響報告書”的項目),認定鐵礦精選項目應屬于“重大環境影響”,并最終通過對項目類別這一因素的考量替代了行政機關的判斷。

縱觀常規案例,法院在環評分類審查時所考量的主要因素為項目類別、項目規模以及環境敏感性等,且均來源于《名錄》中的具體規定。在53個常規案例中,法院全部考量了項目類別,考量了項目規模的案例有9個,考量了環境敏感性的案例則有5個。如天帆蓄電池廠案中,法院依據對項目類別的考量,認定涉案的鐵礦精選項目屬于對環境有“重大環境影響”的項目;再如聯興米粉廠案(融水苗族自治縣融水鎮聯興米粉廠不服融水苗族自治縣環境保護局行政處罰案((2010)融行初字第1號))中,法院依據項目規模認定年加工25萬t以下的糧食及飼料加工建設項目屬于“輕度環境影響”;而在朱甲案(朱甲訴上海市寶山區環境保護局等環評審批決定糾紛案((2011)滬二中行終字第274號))中,法院在判斷建設項目的環境影響時提及了“居民區”這一環境敏感區。

由此可見,法院在常規情形下對環評分類中不確定法律概念進行適用時所考量的具體因素主要來自于行政機關制定的《名錄》,這體現了法院在司法審查時所考量的標準與行政機關制定的標準保持了高度的一致性。

3 環評分類中不確定法律概念司法適用的特殊案例分析

法院通過參照《名錄》的具體規定化解了多數環評分類中不確定法律概念的適用難題,除此之外,法院在終審判決中并沒有把《名錄》作為涵攝大前提的案例仍有3個,分別為:林秀菊案(林秀菊不服福安市工商行政管理局行政登記案((2005)寧行終字第66號))、葉建春案(葉建春與東莞市環境保護局環保行政處罰糾紛上訴案((2012)東中法行終字第45號))和億彩數碼案(佛山市順德區億彩數碼廣告有限公司與佛山市順德區環境保護局環保行政處罰糾紛上訴案((2006)佛中法行終字第85號))。本研究將這3個特殊案例進行逐一分析,并探析特殊情況下法院適用相關不確定法律概念的方式及效果。

3.1 林秀菊案:逐級請示獲得最高人民法院的解釋

本案中林秀菊等不服當地工商行政管理部門對“農家人飯莊”作出需頒發營業執照的許可行為而提起訴訟。該案爭議問題在于“公民個人租賃住宅樓開辦個體餐館”的行為是否屬于“對環境有影響的建設項目”,是否需要報批相應的環評手續。一審法院根據《名錄》中“營業面積100平方米以下,非敏感區的飲食業應當填報環境影響登記表”的規定,將該行為定性為屬于“對環境影響很小”的“飲食業”,最終得出該行為應當填報環境影響登記表的結論。被告人不服,提出上訴后,二審法院并沒有對“公民個人租賃住宅樓開辦個體餐館”的行為是否屬于“對環境有影響的建設項目”這一適用難題立即作出回應,而是向上一級省高級人民法院請示。省高級人民法院鑒于該問題屬于“法律、法規未具體規定且有重大影響”,繼續向最高人民法院提出請示。最后,二審法院根據最高人民法院的司法解釋性文件[4]“公民個人租賃住宅樓開辦個體餐館的行為不屬于《名錄》中的建設項目”,認定該行為無需進行任何環評報批。

在本案中,二審法院未對相關行為是否屬于“對環境有影響的建設項目”這一實質性問題作出自己的獨立判斷。面對疑難案件中的法律適用問題,法院借助案件請示制度,將法律適用的疑難問題逐級上報請示,最后以最高人民法院司法解釋為依據將“公民個人租賃住宅樓開辦個體餐館”的行為排除在建設項目環評的適用范圍之外。

3.2 葉建春案:《名錄》原則轉化為常規情形

本案中葉建春因不服當地環境保護局以未經環評擅自開工建設等事項為由對其作出行政處罰,向法院提起訴訟。該案有關環評分類的爭議點在于未列入《名錄》的硅膠制品項目是否屬于“對環境有影響的建設項目”,是否應履行環評報批手續。對此問題,法院認定:經查《名錄》中并沒有硅膠制品的項目類別,但經環境保護局檢查發現硅膠制品項目在生產過程中排出污染廢氣,可推定葉建春經營生產的硅膠制品工序中除了硅膠外還含有其他對環境造成影響的成分。根據《名錄》第五條規定:“跨行業、復合型建設項目,其環境影響評價分類應當按其中單項等級最高的確定。”法院認定葉建春應依法申報其生產項目對環境產生的不良影響,履行相應的環評報批手續。

對于爭議性問題,本案法院在查閱《名錄》具體規定未果后,將視線轉向了《名錄》的原則性規定。法院根據該硅膠制品項目在生產過程存在環境污染的關鍵性事實,推出該硅膠制品工序中除了硅膠外還應含有其他對環境有影響的材料成分,故涉案的硅膠制品屬于含有多種生產材料的復合型建設項目。經過一系列邏輯論證,最終適用《名錄》中關于復合型建設項目的原則性規定,法院做出該案中的硅膠制品項目的環評分類應當按其中單項等級最高確定的決定。

3.3 億彩數碼案:判斷過程式審查

本案中億彩數碼廣告有限公司不服佛山市順德區環境保護局以其未經環評擅自開工而做出處罰,提起訴訟。該案雙方的爭議在于噴畫項目是否屬于“對環境有影響的建設項目”,是否需要申報環評文件。一審法院對這一問題未作回應,而二審法院認為:被上訴人順德區環境保護局僅根據對當事人和附近居民的詢問筆錄以及現場設施的照片就認定噴畫項目污染環境,但并無證據證明污染物是什么以及是否超過排放標準,也無證據證明該項目的實際環境影響不能滿足當地環境功能區劃要求;《名錄》并未將噴畫建設項目列入其中,同時被上訴人順德區環境保護局也沒有提供該項目由廣東省環境保護總局確定在建設項目環境保護管理類別之內,并報國家環境保護總局(現環境保護部)備案的依據。因此,認為噴畫項目在建設之前應當履行環評審批手續沒有事實和法律依據,二審法院不予支持。

本案中,二審法院并未對噴畫項目是否屬于“對環境有影響的建設項目”進行實質性審查,而僅對行政機關為何作出噴畫項目是“對環境有影響的建設項目”這一判斷的形成過程進行審查。當法院從事實和法律等層面發現行政機關的判斷形成過程缺乏合法依據時,即對行政機關的判斷予以否定,但對噴畫項目是否屬于“對環境有影響的建設項目”的最終判斷權仍然保留在行政機關手中。

3.4 評 析

在特殊案件中,為了有效實現環評分類中不確定法律概念的適用,各法院分別采取了獨特的處理方式與路徑,也對日后解決此類法律適用問題提供了不同程度的借鑒意義。

林秀菊案中,法院采用的案件請示方式作為法院在實踐中形成的審判慣例,具有現實合理性[5],尤其在出現事實和法條之間難以建立有效聯系、法院難以準確把握時,更能起到積極作用。但是由于案件請示制度本身違背了審判獨立、直接審理等現代司法的基本理念,存在著侵犯當事人訴權、導致訴訟效率低下等內在缺陷,在理論上趨向于廢除[6]。

葉建春案中,法院充分利用司法自由裁量權,通過適用原則性條款巧妙地化解了不確定法律概念適用難的問題。當然,通過適用原則性條款來判案必須符合能將其中的價值判斷加以正當化的規范性要求[7],這對法官說理和論證的職業素質提出了較高的要求。不過還應注意的是,當涉及過于專業的復雜議題時,即便法院有意適用原則性條款,其相關專業知識和經驗的局限性也不免會成為其中的一大障礙。

億彩數碼案中,法院一改傳統的替代審查模式,而采用判斷過程式審查。環評分類事項的專業性決定了行政機關對相關不確定法律概念的適用享有一定的判斷余地[8]。判斷過程式審查作為對行政裁量進行程序性實體審查的方式,有效地實現了司法權與行政權的平衡[9]。這一審查模式的創新,很好地解決了法院一方面礙于有限的知識經驗無法介入實質性問題,另一方面又需肩負司法審查重任的尷尬境遇。

4 結 語

我國立法中使用了“對環境有影響的建設項目”、“重大環境影響”、“輕度環境影響”和“環境影響很小”等不確定法律概念,構成了環評分類的基本框架。法院對這些不確定法律概念的適用蘊含在司法審查的相關內容中。除了理論上的法律解釋方法外,法院在適用時采用了多樣的處理方式。

多數情況下,法院在環評分類審查中以行政機關制定的《名錄》為涵攝的大前提,將不確定法律概念的適用直接轉化為對《名錄》中具體規定的適用,并以《名錄》中的相關因素作為主要考量,進而化解法律適用中不確定的難題。特殊情況下,當沒有《名錄》可參照時,法院也嘗試采用案例請示、原則轉化以及判斷過程式審查等多元方式為破解適用困境提供新的思路。

實證分析顯示,法院在對環評分類審查時,展現出對行政機關專業知識和經驗的強烈依賴性。法院判斷具體問題時主要參考行政機關制定的標準,而當這種標準缺失時,法院則盡量回避對專業問題作實證性判斷。針對這一突出特點,本研究提出兩點建議:第一,在立法上不斷完善《名錄》等解釋性規范,為法院提供更加全面的參考,這對于不確定法律概念適用難題的解決十分重要。第二,在司法實踐中,法院也應充分發揮自主能動性,積極解決不確定法律概念的適用問題。從本研究總結的實踐經驗看,采用判斷過程式審查的新嘗試或許是最有可能得到廣泛運用的一種路徑。

[1] 盧佩.德國關于不確定法律概念之第三審級司法審查[J].現代法學,2013,35(6):146-157.

[2] 王澤鑒.民法判例研習叢書·理論基礎[M].中國臺北:國立臺灣大學法學叢書編輯委員會,1993:158.

[3] 李寅年,解聰敏.建設項目環境影響評價類別篩選方法的研究[J].城市環境與城市生態,1995,29(增刊1):10-14.

[4] 最高人民法院行政審判庭關于工商行政管理部門審查頒發個體工商戶營業執照是否以環保評價許可為前置條件問題的答復[EB/OL].[2015-10-23].http://www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-337.html.

[5] 蘇力.送法下鄉:中國基層司法制度研究[M].北京:中國政法大學出版社,2000:74.

[6] 萬毅.歷史與現實交困中的案件請示制度[J].法學,2005(2):9-19.

[7] 林來梵,張卓明.論法律原則的司法適用——從規范性法學方法論角度的一個分析[J].中國法學,2006(2):122-132.

[8] 翁岳生.行政法與現代法治國家[M].中國臺北:國立臺灣大學法學叢書編輯委員會,1985:84.

[9] 王天華.行政裁量與判斷過程審查方式[J].清華法學,2009,3(3):96-108.