審美是個科學過程

安簡·查特吉+譯+晨飛

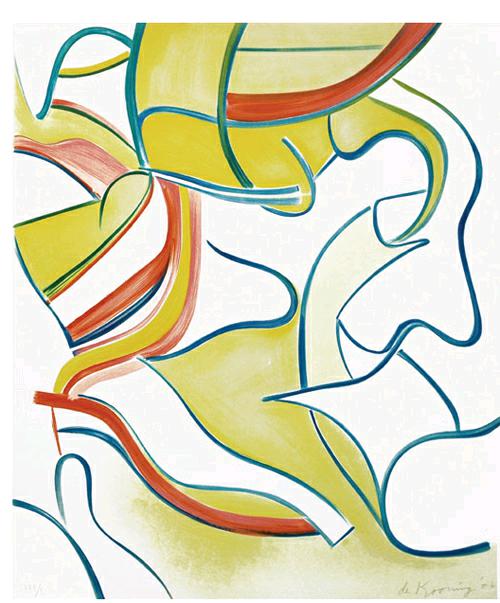

著名抽象表現主義畫家威廉·德·庫寧患老年癡呆癥之后仍堅持作畫,一些藝術評論者認為,他這個時期的作品更抽象、風格更鮮明。一些神經學家認為,他的這種變化,正好證明了藝術是通向人類大腦的一個窗口,如果大腦發生變化,藝術表現和感知也隨之發生變化。

是什么引發了大腦的審美體驗?大腦的基本機制是如何讓我們理解這些體驗的?這類問題正是新興學科——神經美學的核心。該學科于20世紀90年代由倫敦大學學院視神經科學家塞米爾·澤基提出,主要探索我們創作美和欣賞美的神經過程。

人們通常把德·庫寧1970年后的作品劃分為其晚期風格作品,事實上,這一風格在1983年時才開始成型,畫面變成了白色背景上的帶狀基本色的表現,移動的線條和動態的色彩把畫面塑造成以個難以捉摸的空間。

藝術與大腦

20世紀90年代后期,倫敦大學學院的澤基和加州大學圣地亞哥分校的神經學家維萊亞努爾·拉馬錢德蘭指出,藝術家對視覺世界的認識與其大腦對視覺信息的處理有關系。光線進入我們的眼睛之后,被分解為幾個基本的特性,如亮度、顏色和動態,這些特性分別由大腦的不同中心進行處理。 20 世紀的許多藝術家在他們的作品中玩起了這些要素,例如法國畫家亨利·馬蒂斯和安德烈·德蘭通過增強顏色的亮度來表現感情,美國雕塑家亞歷山大·考爾德的動態雕塑(指可以動的雕塑,傳統的雕塑作品都是靜態的)對作品部件的懸掛位置進行巧妙的設計,使其可以隨著空氣流動而擺動。

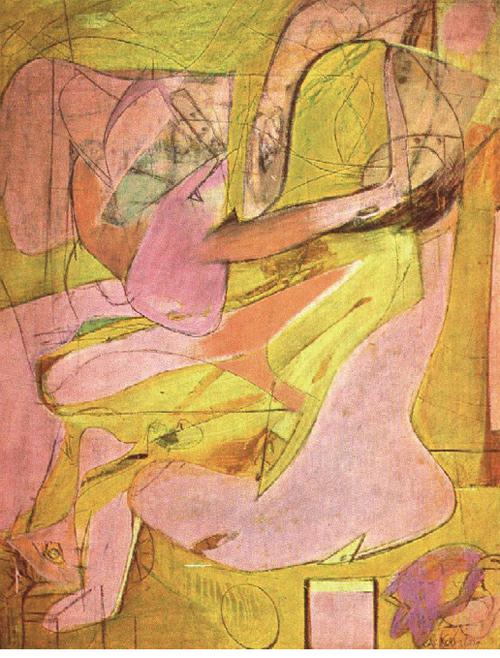

德·庫寧于1945年創作的《粉紅色天使》使他名聲鵲起,他開始了一種全新的心理動力學繪畫:畫家通過手的動作將強弱不同的力度傳送到畫布上,組合出作品的整體性。

藝術家的作品是其表現的事物在自己內心中的樣子,而非事物真實的樣子。他們的作品并不嚴謹地反映物理世界物體的光、影和色等特性,但是我們對這些作品的喜愛并未因此而打折。影子的輪廓轉瞬即逝,變化無常,無法根據它得到真實世界物體的可靠信息,所以我們的大腦對影子的形狀從來都不敏感,因此藝術作品中不精確的陰影從來沒有在視覺上給我們帶來不美的感覺。相比之下,藝術家特別謹慎地描繪出影子的亮度低于投射陰影的物體,因為人們通常對物體相對明亮于其影子非常敏感。

而且有些藝術家至少暗地里使用著感知上的“花招”,比如峰移,就是通過形狀、陰影或顏色夸張物體的某些特征,這樣做能夠強化觀者的反應。這個觀點是動物行為學家尼古拉斯·廷伯根于1954年首次提出的,他發現,小海鷗會不停地啄一端標有三個紅條的細棒,比啄它媽媽的嘴的次數還多,因為它媽媽的喙尖附近只有一個紅點。不過,藝術作品中運用峰移原理要早于廷伯根,印度12世紀朱羅王朝的青銅塑像上已具有這種藝術特征,作者用巨大的乳房和臀部及細腰突出了女神的性感、力量與尊嚴。

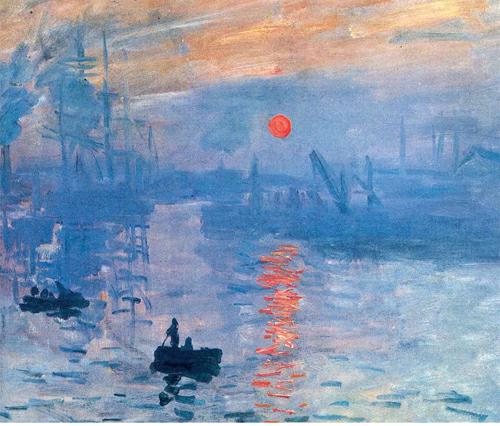

人類的視覺系統是在兩個相互影響的神經系統中加工信息。這兩個系統一個被稱為“物流”, 另一個被稱為“源流”。“物流” 處理形式和顏色,感知物的特性;“源流”處理亮度和動態,感知物的位置。印象派畫家克勞德·莫奈的《日出·印象》只通過顏色的變化,就表現出了陽光在水面閃爍的效果。這幅畫的亮度相同,只有顏色不同,雖然大腦能夠識別這些物體,但是因為“源流”不把相同亮度的背景物體區別對待,大腦很難確定它們的位置,所以莫奈繪畫中的水和太陽的位置上看上去很不穩定,因而具有了閃爍的效果。

亞歷山大·考爾德于1967年創作的動態雕塑《人》。

大腦損傷能夠給病人帶來藝術能力方面的變化,有時候有顯著的增強。

大腦中的藝術中心不止一個,藝術輸出通過靈活組織大腦不同區域的協調行動而生成,就像考爾德懸掛的運動物體一樣,由于各個部件的平衡而呈現平靜狀態。大腦受損會改變這種組合,一個部件的移除會使得整個結構發生變化,這樣的變化可能使藝術家不能正常工作,或者激發出有趣的新型藝術。

額顳癡呆癥會影響人的藝術能力。這是一種神經疾病,患者的個性會發生深刻變化,表現出強迫性神經官能傾向,語言、注意力和決策能力出現障礙。某些患者會萌發藝術創作的嗜好。他們的作品通常富于現實,具有強迫性,而且復雜,是自己強迫性神經官能癥的圖像體現。有些個案研究支持了強迫性神經官能癥會伴隨超常藝術創作能力的假說。例如,一個名叫納迪亞的小孩患有孤獨癥,許多認知和社會能力發育遲滯,但他三歲時竟然能把馬畫得栩栩如生。

最有趣的情況就是藝術家因某種腦損傷或神經變質性疾病在繪畫風格上產生新穎的變化,德·庫寧就是這樣。還有一例,德國畫家、版畫匠洛維斯·克林特1911年因中風大腦右側受損,在他此后的畫作中,人物左臉的細節常常被省略,左側的紋理與背景混為一體。這些作品備受批評者青睞,有一位批評家寫道,克林特對“外貌所隱藏的方方面面已經具有先見之明”。大腦右半球損傷會阻礙身體另一側信息的加工,還會帶來空間處理方面的障礙,所以有此問題的藝術家在創作中經常忽略圖像的左面。美國畫家羅林· 休斯右腦中風后,很難處理線條之間的關系,結果不得不拋棄現實主義畫風,走上了表現主義之路。

大腦左側受損的畫家有時候會開始使用更生動的色彩,改變畫作的意象。保加利亞畫家茲拉提奧·博雅捷夫最有名的風格是使用土色調。他的大腦左側因中風而受損后,作品更加富麗多彩,更為流暢、富有活力,甚至具有夢幻色彩。同樣,加利福尼亞畫家卡特琳·舍伍德由于大腦左側出血性中風,她那種“高度理性的”畫風將異裝癖的玄奧形象與中世紀印章等畫面合而為一,變成一種被批評家稱為“未加工的”、“直覺的”新畫風。她后來不得不使用左手作畫,她發現用左手作畫“沒有牽累”,畫起來輕松自如,原來用右手時從來沒有這種感覺。

? ? 《日出·印象》是印象主義的開山之作,莫奈大膽地用“零亂”的筆觸來展示霧氣交融的景象。這對一貫正統的學院派藝術家家來說是叛逆的,看慣了學院派作品的人們一開始也無法接受這種畫風。

我與他人合作于2010年發表了論文《藝術特征評估》,讓研究人員對一件藝術品形式上的視覺特征進行量化,如整體的復雜性、平衡、色彩飽和度及色溫,還有內容的質量,包括抽象性、現實性和象征手法。我的實驗室對克林特、博雅捷夫和舍伍德的作品進行了分析,發現大腦右半球在藝術創作方面并不像人們通常認為的那樣占有優勢。這三位藝術家(兩位左腦受傷)患病之后的作品變得更抽象、更失真,不那么現實或精確,筆畫也更松散、單調、躁動。顯然,左右大腦都參與了藝術創作。

臨床跡象還表明,藝術欣賞也會受大腦損傷影響。右額葉受傷的患者無法判斷抽象性、現實性、有生性和象征性,而右頂葉受傷的患者不能判斷有生性和象征性。

想讓神經科學方法把握藝術極其復雜的意義的方方面面,是一件相當不容易的事。

大腦的視覺聯合皮層不但要識別亮度、色彩及動態,還要對面貌、身體和風景等高階對象進行識別。其中,梭狀回面孔區負責識別肖像,海馬回激活區負責識別風景。令人吃驚的是,這些感覺區域也會介入對物體的評估,并非只將它們進行分類。例如,漂亮的臉面要比稍微遜色的面孔更能激活觀者梭狀回及鄰近區域。感覺皮層評估的量與類屬于神經學的主動研究領域,旨在探討感知與評估中神經結構怎樣整合。我們利用功能性神經影像實驗分解審美體驗過程中的情感體系,逐漸揭示了神經關聯,并且將神經美學延伸至單純快感以外的負面情緒,比如,能夠激發美感的悲傷。

人們觀看描繪動作的作品時,他們的部分運動系統會參與進來。這種反應會接入我們擴展的鏡像神經元系統。鏡像神經元是對猴子使用電生理技術時首次發現的,它對動作的執行和感知產生反應。在人的大腦中已經識辨出類似的系統,這個系統甚至在推斷藝術家描繪的動作有什么意圖,或者觀察行為的結果(如意大利畫家兼雕塑家盧齊歐·馮塔納作品中的刀痕)時產生共振。這種微妙的動作介入比較有力地說明了我們對視覺藝術有移情反應。

人們從觀看美麗的物品當中獲得愉悅,這就觸及我們大腦的獎賞回路。觀者認為有魅力的臉面會激活面加工腦區,也刺激部分側腹葉;美麗的視覺圖像同樣會引發側腹葉、腹正中前額皮質以及眶額葉皮層的活動,這些區都參與愉悅的編碼,刺激系連我們自主神經系統的腦島。不同種類的愉悅,包括音樂、視覺藝術,甚至還有建筑空間,都會刺激眶額葉皮層。

洛維斯·克林特的作品

表現主義理論認為,情感交流是藝術的基本功能。藝術可以表達文字難以表達的情感。例如,日本古典能劇中佩戴的面具會激發微妙的傷感,這種傷感會刺激觀者大腦的右杏仁核。能夠深深打動人心的圖像會激活大腦的部分前額皮層,激發我們喜悅、恐懼或憤怒的情感回路,對藝術品表達的情感做出反應。

我們的經歷與知識也會對藝術欣賞產生深刻的影響。一幅抽象藝術作品,如果你告訴觀者它是某個博物館的藏品,他們會覺得它很有魅力,如果你告訴他們是電腦繪制的,他們就不會那樣認為了。這種偏向在內側前額皮層和腹內側前額葉皮層產生較激烈的神經活動。如果相信某個圖像是館藏品,那么掌管情景記憶的內嗅皮層也會產生較多活動。同樣,人們的內側前額皮層和腹內側前額葉皮層對于“藝術狀態”或繪畫是不是真品要比其產生的現實感覺更為敏感。這是視覺形象的快樂品質又一次調動了這些神經激動模式,而非知識。

為了進一步理解神經美學,研究人員正在轉向新的非侵害性腦刺激法,例如刺激人類大腦的外側前額皮層能增強對具象藝術的欣賞能力。使用頸顱磁脈沖或直流電,使大腦部分區域出現虛擬病變或功能增強,在探索感覺運動回路、情感加工和意義發生的相互影響方面,給我們帶來了極其美好的前景。