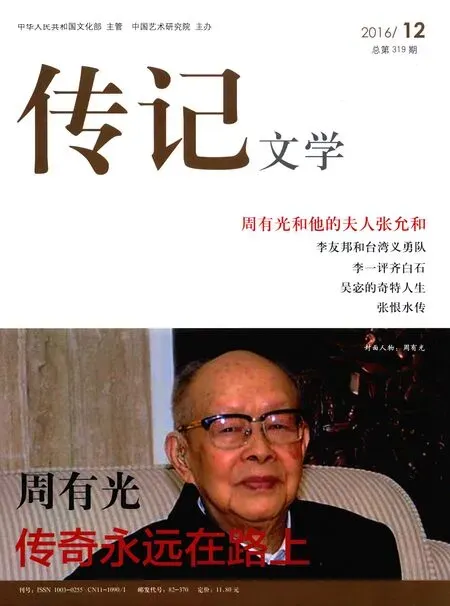

吳宓的奇特人生

文|張建安

吳宓的奇特人生

文|張建安

1934年1月25日,英文雜志《中國評論周報》發表清華教授溫源寧的文章,專門介紹了一個人:

世界上只有他這么一個人,叫你一見不能忘。他的臉就像一幅諷刺畫,腦袋像一顆炸彈,非常具有爆發性。面容瘦黃,顴骨高起,胡須幾乎有隨時蔓延全局的趨勢,但是每天早晨刮得整整齊齊。最有特點的是他的一對亮晶晶的眼睛,就像兩粒發燙放光的煤炭。而所有的這些,都被裝在一個太長的脖子和一副銅棍一樣結實的身材上。平時走路,頭總是高高昂起,背總是挺得很直,看來是有莊嚴氣象。他對于自己的學問是有相當的抱負的,而他的心靈卻永遠是不安的,不是在惆悵嘆息,便是在發憤著作。

這篇文章吸引了眾多讀者的眼球。著名作家林語堂特地把文章翻譯成中文,廣而告之。這位從外表到性格都非常奇特的文人正是吳宓。

幼年時受到的影響

吳宓,字雨僧,他的學生們習慣上尊稱他為“雨僧先生”。對于“雨僧”二字,吳宓曾專門寫過一幅對聯:“一生長畏風雷雨,三寶皈依佛法僧。”他似乎曾有過出家為僧的念頭,并為此有過內心的矛盾,但最終仍舊成為了一位入世的學者。

吳宓非常喜歡《紅樓夢》,有人隨意點出《紅樓夢》中的任一回目,他都能背誦得一字不差,連標點符號也不會有任何差錯。他對《紅樓夢》的喜愛,還落實在自己的行動中。抗戰時期,擔任西南聯大教授的吳宓見到一家飯館的名字竟然與《紅樓夢》中的“瀟湘館”同名,這令他非常氣憤,馬上找到飯館老板,要求對方更名。老板當然不同意,但吳宓百般勸說,糾纏不去,老板不厭其煩,最后只好改了名字。這樣出格的事情,普天之下,恐怕只有吳宓一人做得出來。他之所以如此癡迷《紅樓夢》,與他的家庭以及幼年生活有著密切的聯系。

1894年8月20日,陜西省涇陽縣安吳堡吳氏家族又添了一個男孩,這就是吳宓。吳宓的生父是吳氏家族的長子,生母姓徐,身體向來虛弱。吳宓出生不到半年,生母便因病去世,他就改由祖母和祖母身邊的仆人劉媽撫養。吳氏家族是當地最大的家族,分老支、新支,新支非常富厚。其東院吳式義堂,累世為鹽商,總號設于揚州,號稱“全省首富”,分號遍布漢口至上海沿長江各碼頭;其西院吳崇厚堂,則在涇陽縣有祥義和,在三原縣有全盛益藥店、永興厚布莊,數代積累,其富貴如同《紅樓夢》中的賈府。吳宓就出生在吳崇厚堂,雖然他出生后6年便趕上庚子國變,家族的商號一一關閉,財力大減,但整個大家族仍然長尊有序地生活在大宅院內,府中有丫鬟、傭人,吳宓的身份地位極像賈寶玉,其祖母則是這一大家子的“老祖宗”。

與賈寶玉不同的是,吳宓有更為特殊的身世,就是他有兩個父親、三個母親。生母去世后,他的父親吳建寅成為鰥夫,祖母憐愛他,便命令把他過繼給自己的次子吳建常,生父雖然極不情愿,但祖母是一家之主,也只好聽從。這樣,除生父外,吳宓的叔父和嬸嬸成為他的養父、養母。而他的生父后來又娶了妻子雷孺人,雷孺人便成為他的繼母。吳宓的兩父兩母以及祖母都很疼愛他,但疼愛的方式不同,有時甚至因此鬧出矛盾,這對吳宓的性格造成了很大的影響。

1904年的一個夜晚,10歲的吳宓背誦完《左傳》中的一篇文章后便睡覺了。他小時候一直與祖母住在一個屋子里,祖母對他十分溺愛,幾乎一刻不離地撫養他達14年之久,而且從不打罵。可是,這天深夜,祖母卻突然將他按在炕鋪上痛打,不僅如此,還命令仆人將他送到井邊,讓他投井自盡。事后,吳宓才知道,這件反常的事其實是由于祖母與繼母雷孺人發生矛盾造成的。雷孺人曾帶吳宓參加宴席,并親手給他夾菜,而吳宓見到不合自己胃口的菜,便會皺眉、搖頭,雷孺人認為他的這些舉動很是無禮,是不尊重自己的表現,回家后便告訴了祖母,祖母只是點頭稱是。這些事在祖母看來,是兒媳婦指責自己平日過于溺愛吳宓。為此,她心里窩氣,隱忍多日后,便在這個晚上突然爆發,痛打吳宓甚至逼令他投井。這其實是她對兒媳婦的反攻。吳宓深愛祖母,但認為祖母多年寡居持家,自律過嚴,心情過于緊張,以致晚年自己不能快樂,對別人也習慣于計較和責難。這種性格著實潛移默化地影響了吳宓。

嚴格說來,吳宓的祖母還與一樁人命案有關。這件事發生在祖母六十歲壽辰時,家中大宴賓客,每個人都在忙碌。吳宓突然大喊口渴,要喝水,而廚房的人都很忙,過了很長時間,才有一個14歲的婢女端了一碗開水給他。吳宓接過碗,說開水太熱,不能一氣喝下。這時,祖母認為孫兒受了委屈,一下子非常憤怒,奪過水碗便向婢女頭上扔去,而且不管婢女是否受傷,不讓婢女吃飯,宴席后又用盡全力地撕、擰她,她大聲喊痛,備感恐懼,此后不到一年便死去。這件事被吳宓寫在《吳宓自編年譜》中,并由此評論祖母:“姑且不去討論‘虐待婢女’的事情,就論祖母慶祝壽宴中無故發怒,就是她性情反常的表現。”

幼年時所受的刺激往往能強烈地影響一個人的性格。吳宓雖然一生好學,勤苦善良,待人誠懇,事事為人師表,但他自己也承認,祖母對他的影響太大了,以至于他的一生總是非常較真,總是處在自我矛盾當中,很容易沖動,也很容易有過激的言行。

吳宓的兩位父親都曾在國民政府監察院任職,生父吳建寅向來嚴厲,養父吳建常卻非常可親。在吳宓的心目中,祖母去世后,養父對他的影響最大。養父曾是關中大儒劉古愚的學生,后來留學日本學習陸軍,辛亥革命后曾任國民革命軍駐陜總司令于右任的秘書長、國民政府監察委員等職。他博學多文,對吳宓無所不談,很早就與吳宓談論過《紅樓夢》《西廂記》等古典小說,使吳宓對文學產生濃厚的興趣。他對吳宓還像母親一樣照顧,教他如何穿襪子、刷牙、整理儀容,如何待人接物。唯一令吳宓遺憾的是,養父風流成性,卻沒有把女子的心理以及戀愛的技巧早點教給自己,致使自己成人后感情屢屢受挫。

在中國與美國的學習經歷

吳宓的學習成績向來優秀。他有過目不忘的天賦,7歲時便能背誦《史鑒節要便讀》《唐詩別賦》等書,10歲時除讀《春秋》《左傳》等中國傳統經典外,還常閱讀養父從上海寄來的《新民叢報》《新小說》《上海白話報》等報刊小說。12歲上中學后,他的國文、英文及數理化各科成績都名列前茅。17歲時,他在全國400多名考生中,以第二名的成績考入清華大學的前身清華學堂。

在清華,學習之余,吳宓擔任過《益智雜志》的英文部編輯及《清華周刊》編輯,并一度代理總編輯。他寫過章回體小說,還發表過紀實小說、劇本、詩歌,展現出很好的國學素養和文學才華。1917年,清華選送學生到美國留學,吳宓進入弗吉尼亞大學學習文學。選科的時候,他并沒有選擇文學,因為當時的中國正屢受列強欺辱,他有著強烈的愛國心,認為文學不是當時的中國急需的,所以打算學習應用化學,接著又打算學新聞。然而,當時的清華校長周詒春認為,吳宓的才性更適合文學,所以指定吳宓必須學習文學。

對于此事,吳宓在《自編年譜》中記載:“周校長謂:宓無交際及活動之才能,不諳習實際事務與社會人情,決不宜為報館訪員。統觀宓之才性,最適合于文學——literature。故派定宓學習‘文學’,即欲在雜志、期刊中,以言論指導社會,亦必先在大學中,習‘普通文科’——liberal Arts。其中包括文學、歷史、政治、經濟、心理、社會學等課目,而仍以文學為首要,故所議者暫止于此。學校,則擬派宓赴美國弗吉尼亞省立大學。謂:該校雖在美國之南方,以‘保守’——Conservative著名,然該校之傳統、風氣及課程、教授,實皆甚好。且清華駐美學生監督黃佐廷先生即由該校畢業者。故該校曾一再表示:盼清華派學生前往肄業。故今選派宓往。實深資倚重。”這件事對吳宓的一生影響重大。他當時對校長的態度頗有意見,但晚年卻這樣評價:

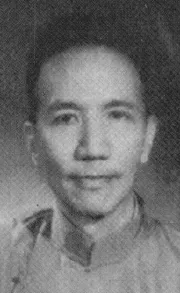

年輕時的吳宓

據周校長對宓之評斷,可云:“校長實是宓之知己。”其處理亦未為錯誤。但在當時,以至1916年之許多年中,宓恒憾周校長(由其人于中國之舊文化、舊學術,所造甚淺)從不了解宓,不賞識宓,認宓為“無用”“無前途”之人,因而輕視宓,且不悅于宓者。——此實宓之大錯誤。晚年宓始自知其誤也。

到美國后,吳宓先在弗吉尼亞大學學習了一年。該校所在的弗吉尼亞省風景優美,人情敦厚,給吳宓留下了美好的印象。而且大學內道德風氣好,文學標準高,課程內容充實,教學方法精細,均使吳宓受益匪淺。其中《英國文學》課由副教授Herman Patrick講授,其教課時勤細而懇摯,吳宓學習時亦如饑似渴,還常于晚間前往老師住處請教,得益最多。吳宓自稱,自己的英國文學基礎知識就是在這一學年中學到的,而回國后講授英國文學時,也總是用當時在弗吉尼亞大學使用的教科書。

1919年春季,吳宓轉入哈佛大學比較文學系,跟隨白璧德等教授學習。與胡適的老師——哥倫比亞大學教授杜威側重教育改革的實驗主義哲學不同,吳宓的老師白璧德被視為新人文主義和古典主義的主要代表,他既重視西方古典文化傳統和東西方文化的比較研究,又對中國的孔子思想極為推崇。他認為儒家的人文傳統既是中國文化的精萃,也是謀求東西文化融合、建立世界性新文化的基礎。因此,他對吳宓等中國留學生寄予厚望,認為中國文化的復興與否不僅關系到中國本身,還將影響世界文化的前途。吳宓接受了白璧德的教導并成為其高足,認識到中國文化“有可與日月爭光之價值”,并建立起強烈的文化使命感。在導師白璧德等人的指導下,他學習了“比較文學”“近世文學批評”等課程,校課之外,還讀完了白璧德的全部著作,自認這是“留學美國四年中學業最有成績、學問最有進益”的一年。

這段時間,吳宓還與同在哈佛進修的湯用彤、俞大維、陳寅恪、梅光迪等人建立了深厚的友誼。吳宓不喜游樂,只喜讀書,對于他人學問的長處總能極力推崇并予以學習。在一個暑假,他曾請俞大維為他單獨講授《中國哲學史大綱》,又請湯用彤為他單獨講授《印度哲學及佛教》,二人所教內容皆簡明精要,使吳宓受益很多。

1921年8月,吳宓獲得哈佛大學文學碩士學位后,本來還可以再進修一年,但他選擇提前歸國,擔任南京東南大學英語系教授兼系主任,講授西方文學與世界文學,開中國比較文學研究之先河。他所開設的“中西詩之比較”課程,是中國比較文學的第一個講座。

卷入曠日持久的文化論戰

1923年,吳宓與夫人陳心一、長女吳學淑合影

在論戰中,以胡適為代表的新文化派總是占據上風,這使吳宓備感壓力,時常悶悶不樂。有時郁結于心,無法宣泄,便在日記中罵胡適等人“豺狼當道”,粗陋不堪。在他的心目中,胡適等人不只是模仿西方的糟粕,而且在毀掉中國的文化。但這樣的觀點在當時的中國少有知音,“學衡派”甚至成為被譏笑的對象。

《學衡》雜志的訂閱者少,支持者少,一直處于慘淡經營中。吳宓這位總編輯又是寫稿,又是組稿,還干雜務,雜志社辦到了自己家中,每期要自己貼補近百元費用。同時,向外贈寄刊物也需要很多費用,他不得不向親友募捐,而在出版社不肯續印的情況下,他又四處奔走,輾轉托人周旋。從1922年到1933年的11年光陰,盡管《學衡》曾兩次停刊,吳宓仍想方設法地將其堅持辦了下去,一共辦了79期,創造了學術界和出版史上一項特別的奇跡。

由于吳宓長期辦《學衡》,反對新文化派,當時的學術界都知道他與胡適水火不容。同時,由于他性格率真,有時還特別容易沖動,以致出現這樣一則笑談。一次,吳宓在酒宴上遇到提倡白話文的胡適,胡適借用當時北京人流行的“陰謀”一詞戲問吳宓:“不知你們學衡派最近有何陰謀?”吳宓盯著胡適,脫口而出:“殺胡適!”

事實上,吳宓何曾在酒宴中說過“殺胡適”的話?但由于他的性情廣為人知,很多人便認為吳宓真能做出這樣的事。后來,人們又發現,吳宓在《學衡》中反對白話文,但他非常喜歡用白話寫的《紅樓夢》。有一次,吳宓還作了一首白話詩,不便在《學衡》上刊登,就發表在別的刊物上。這激起了學衡派同道對他的激烈批評,在世人眼中,吳宓成了一個自身有著很大矛盾的學者。

其實深析這種矛盾,對吳宓本人而言并不矛盾。吳宓從來沒有完全排斥白話文,他的真實觀點是:不必一定提倡廢棄文言文,不必全用白話文。他的學生鄭朝宗便認為他實際上是調和論者,認為他與他的伙伴們不同,并非堅定的保守派,所以他一方面維護舊學術,另一方面又常在《學衡》上發表評介西方新文化的論文。他堅持用文言寫作,但在必要時又采取權宜之計在林語堂辦的刊物上用白話發表文章。

1933年5月和7月,《學衡》雜志出刊第78、第79期。此時,《學衡》在南京的編委提出將刊物交付南京鐘山書局出版,吳宓不同意,雙方發生爭執,吳宓正式辭去總編輯職務,改由繆鳳林繼任。只是,《學衡》沒有吳宓這樣的人張羅,便無法再辦下去,自此,《學衡》再未出版。

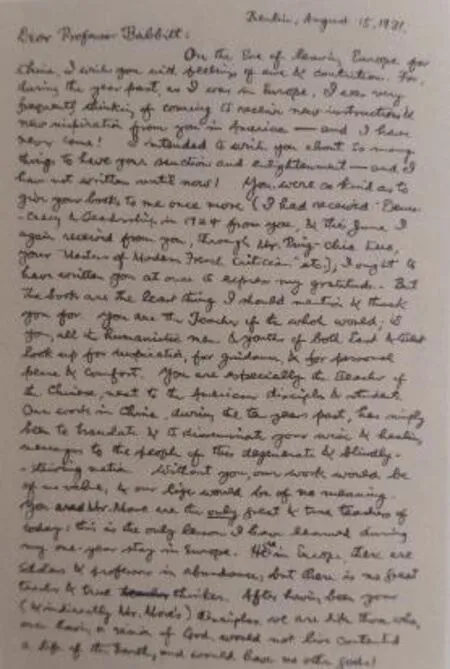

吳宓寫給白璧德的信

藤影荷聲中的清華園

吳宓最大的貢獻是在教育上,他最令人尊重的品德,也體現在與師生的相處上。作為教育家的吳宓,曾在清華大學實施他的教育理想。馮友蘭曾評價道:“雨僧一生,一大貢獻是負責籌備建立清華國學研究院。”

1925年,清華大學設立“研究院籌備委員會”,吳宓被聘為研究院主任,全力進行各種籌備工作。辦研究院最關鍵的要素之一,是能否請到有分量的老師,吳宓為此費盡心思,禮賢下士。

王國維是海內外推崇的學術大師,但他以清朝遺老自居,不愿意到大學任教。北京大學曾設法聘請他當教授,結果吃了閉門羹。當時的清華剛剛成為大學,無論從實力還是從名氣,根本無法與北大相比。所以,當吳宓提出要聘請王國維的想法時,周圍的人紛紛勸他別去碰釘子。吳宓卻堅持要去。為了表示自己的誠意,吳宓穿上長衫,恭恭敬敬地去拜見王國維。王國維沒想到在哈佛留過學的研究院主任竟是這副打扮,于是對吳宓頗有好感,把他讓進屋子。交談之下,吳宓保存和發揚傳統文化的觀點很受王國維的重視。吳宓恭恭敬敬地向王國維作揖行禮,懇請他擔任研究院教授。王國維最終被打動了。

在吳宓的誠意邀請下,除了王國維,負有盛名的梁啟超、趙元任、李濟等學者均成為清華國學研究院的教授和講師。推崇真才實學的吳宓,還想辦法說服了當時的清華校長曹云祥,將沒有任何學歷的陳寅恪聘為研究院教授。吳宓與陳寅恪最早相識于美國。1919年2月,陳寅恪入哈佛大學研習梵文、希臘文等課程,認識了吳宓。吳宓在學問上向來十分自負,但這不能掩蓋他的尊賢之心,見到陳寅恪才華橫溢,他也為之折服,遂與陳寅恪成為至交,不僅如此,他還馳書國內,認為“合中西新舊各種學問而論之,吾必以寅恪為全中國最博學之人”。陳寅恪常將詩稿給吳宓等人傳閱,然后撕成碎片扔棄,不料吳宓有過目不忘之才,回去后便寫在日記中,所以,吳宓日記中所保存陳寅恪的詩歌甚多。

吳宓將陳寅恪也聘請為清華教授后,清華國學研究院已是高師滿座,他們彼此促進,引領了一代學術風氣。

清華大學工字廳古色古香,吳宓曾在此居住。工字廳后面便是有名的水木清華,朱自清的《荷塘月色》所描寫的便是這里的景致。吳宓也根據自己的雅興,為所住居室取名“藤影荷聲之館”。

季羨林就是這個時候成為了吳宓的學生。60多年后,他特地撰文回憶:“我們曾多次應邀到他那在工字廳的住處——藤影荷聲之館去做客,也曾被請在工字廳的教授們用餐的西餐餐廳去吃飯。這在當時教授和學生之間存在著一條看不見但感覺得到的鴻溝的情況下,是非常難能可貴的,至今回憶起來仍感到溫暖。”在吳宓的品行之中,除了尊賢,還有愛才,他對學生也同樣充滿了誠意。

1926年3月,吳宓辭去清華國學研究院主任的職務,專任西洋文學系教授。其時,外文系剛剛建立,系主任正好休假,校方請他代理系主任職務,負責制定辦系方針、培養目標和課程設置。吳宓參考哈佛大學比較文學系的經驗,結合清華的具體情況,制定了外文系的“辦系總則”和課程設置,提出要把學生培養成既了解西洋文明精神、熟讀西方名著、熟諳西方思想潮流,又能創造“今世之中國文學”的“博雅之士”。他也因此身體力行,其教學實踐直接影響到20世紀二三十年代清華外文系的錢鍾書、季羨林、李賦寧、李健吾、許國璋等一代杰出學者的成長。而吳宓本人無論在清華還是東南大學,乃至后來的西南聯合大學,每到一處講學,他的獨特的、風趣的教學,都給學生留下了深刻的印象。

陳寅恪

矛盾中獨具的為師風采

吳宓先生走路直挺挺的,

拿根手杖,捧幾本書,

穿過聯大校園,神態自若;

一如他講浪漫詩,柏拉圖,

講海倫故事;寫他的舊體詩。

這首詩是由吳宓在西南聯大時的學生趙瑞蕻所寫。西南聯大是在抗戰時期,由北大、清華、南開在昆明合辦的聯合大學,聚集了當時中國最多的名師,吳宓就是其中之一。在西南聯大學生的記憶中,吳宓先生的形象永遠生動鮮明、在矛盾中獨具奇特的風采。

一方面,吳宓教學做事非常認真,一板一眼,近于古板,有時甚至到了“苛刻”的地步。他對自己要求極嚴,每次上課鈴聲一響,他就走進教室,非常準時;有時,學生還沒有到齊,他早已捧著一包書站在教室門口,所拿的書里則夾著很多寫得密密麻麻、端端正正的紙條,是他對教科書的修訂和補充。無論是寫日記、寫文章,甚至在黑板上寫字,他總是寫得端莊中正,一絲不茍。這樣的嚴格要求,吳宓堅持了一輩子。他對周圍的人也很嚴格,有一次,一位老師不知把教科書放在哪兒了,到處尋找,他知道后非常生氣,也不管這位老師是何許人便一頓斥責。到晚上大家都睡覺了,他還到這位老師的門口,詢問有沒有找到教科書。為了避免“糾纏”,這位老師只好撒謊,說已經找到了。正因如此,吳宓素以性格嚴厲著稱。

但另一方面,吳宓又非常可親可愛,且常有出人意料的舉止。他對學生非常和藹,只要學生提出合理的要求,他總會真誠而盡全力地去幫忙。尤其是對他看重的好苗子,他簡直恨不得他們馬上能超越自己,將他們寫的好文章第一時間推薦給報刊。他講課也獨具風采,趙瑞蕻曾在《我是吳宓教授,給我開燈》一文中回憶,吳宓先生在西南聯大講授“歐洲文學史”時,除繼續采用原清華大學西語系教授翟孟生編著的教科書外,還根據他集資多年的研究和獨到的見解,把這門課講得非常生動有趣,十分吸引學生,每堂課都擠滿了本系和外系的同學,成為當時文學院最“叫座”的課程之一。吳宓風趣幽默,記得當時一起上課的有一個叫金麗珠的二年級女學生,很漂亮,吳宓點名時,一點到“金麗珠”便說:“這名字多美!Very beautiful,very romantic,isn′t it?”他笑了,同學們也都笑了。這正是吳宓率真、浪漫的表現。

在師生眼中,吳宓是一位非常簡單真誠、又非常復雜矛盾的先生。

吳宓圈點的陳寅恪《王觀堂先生挽詞》

多情詩人的感情世界

吳宓還是一位感情飽滿的詩人。這不只是因為他出版過《吳宓詩集》,更重要的是他曾成為一段感情戲的主角。曾幾何時,“吳宓苦戀毛彥文,三洲人士共知聞”傳遍了學界內外。

往事要回溯到吳宓還在清華讀書之時。當時,他有一位非常要好的同桌叫朱君毅,兩人交情莫逆,彼此事事公開。朱君毅有一表妹叫毛彥文,二人青梅竹馬,彼此通信達五六年之久。毛彥文的每一封來信,朱君毅讀后都給吳宓看。吳宓私下很是羨慕朱君毅有這么一位表妹。他在哈佛留學時,朱君毅也在美國留學,有一天,他寫信給朱君毅,請朱君毅寫信給毛彥文,由毛彥文代他相親。原來,吳宓在清華求學時常在《清華月刊》發表文章或詩詞,一位同學的姐姐叫陳心一,常讀吳宓的作品,對他十分欽慕。陳心一的弟弟知道這件事后,就把姐姐介紹給吳宓。吳宓見有女子這么欽慕自己,很是歡喜,但自己身在美國,無法見面。此時,吳宓便想到了正在浙江讀書的毛彥文。

《吳宓與陳寅恪》書影

毛彥文代吳宓相親后,在信中對陳心一作了客觀的評價。認為陳心一是舊式女子,皮膚稍黑,但不難看,中文精通,西文從未學過,性情似很溫柔。如果吳宓想娶一位能治家的賢內助,陳心一則很適當;如果想娶善交際、會英語的時髦女子,則應另行選擇。吳宓顯然非常信任毛彥文,看信后便作出重要決定,與陳心一越洋訂婚,1920年回國后便立即與之結婚。

陳心一正是毛彥文所說的賢妻良母,吳宓有一些舊文人的習氣,有時候發不合理的脾氣,陳心一往往逆來順受,不予計較。婚后的最初幾年,二人婚姻生活正常,彼此平靜無事。然而,到了1928年,吳宓卻鐵了心要與陳心一離婚。

吳宓離婚這件事,不僅他的長輩反對,朋友們也多不贊同,甚至整個學界的矛頭都指向吳宓。在大家看來,平時一直提倡傳統道德的吳宓一旦離婚,不啻于自己給自己捅了一刀,自己的行為與學說背道而馳,也向學衡派乃至他們所提倡的新人文主義捅了一刀。所以,朋友們都極力勸阻。

好友吳吉芳寫信勸阻吳宓說:“離婚今世常有,并不足怪。只是嫂子并沒有做什么失德不道的事情,怎么就有這樣的遭遇!《學衡》數十期中所提倡的是何事?兄長您以至誠之德,大聲疾呼,還害怕不容易打動人心。現在您自己卻有其言而無其行,言行不一,又怎么能得到世人的信任呢?”

另一位好友、正在美國留學的郭斌和更是寫長信力勸吳宓:“吳宓你就是為《學衡》計,為人文主義計,為白璧德恩師計,為我們的理想道德事業計,都應該與心一復合。”

就連吳宓最知心的好友陳寅恪也多次規勸、告誡他,無論如何對正式之妻都不能背棄或有絲毫蔑視,應嚴持道德,懸崖勒馬,勿存他想。吳宓向來聽從陳寅恪的意見,但這一次決心已下,無論如何要離婚,并且認為:“我之所以這么做,是本于真道德真感情,真符合人文主義。”陳寅恪最終尊重了吳宓的個人決定。

吳宓離婚的事,引起了很大的風波。而他苦追毛彥文的故事,直到現在仍廣為人知。

毛彥文本來于1917年與朱君毅正式訂婚,但在1924年,朱君毅移情別戀,向毛彥文提出解除婚約的要求,吳宓曾一度從中調解,但最終失敗。過了一段時間,吳宓早已潛藏著的對毛彥文的愛戀之情越來越強烈了,也許,這正是導致吳宓離婚的最重要因素。

事實上,已婚的吳宓曾強烈壓制自己對毛彥文的感情,但最終無法控制。他離婚后更是大張旗鼓地追求毛彥文。毛彥文起初根本不同意,因為她最不愿意聽到與朱君毅有關的事情,而吳宓每次寫信,幾乎都要敘述從某年起、從朱君毅處讀到她的信便漸萌幻想,這使她無法忍受,斷然拒絕吳宓的追求。可是吳宓絲毫不受影響,曠日持久地癡心追求毛彥文,甚至讓天下人都要知道。

“吳宓苦戀毛彥文,三洲人士共知聞”,正是吳宓自己寫的詩句。他很真誠地將自己的感情公諸于世。

然而,令人不解的是,當毛彥文最終松口時,吳宓卻又止步了,這件事令毛彥文很受打擊。1935年,已經33歲的毛彥文與66歲的熊希齡在上海結婚。吳宓得知消息后深為傷感,好多天都不露面。

對于吳宓復雜而矛盾的感情世界,世人始終充滿好奇,卻又捉摸不透。

也許,毛彥文最能解開其中的謎團。20世紀70年代,居住于臺灣的毛彥文在《往事》一書中這樣說:“吳腦中似乎有一幻想的女子,這個女子要像他一樣中英文俱佳,又要有很深的文學造詣,能與他唱和詩詞,還要善于詞令,能在他的朋友、同事間周旋,能在他們當中談古論今,這些都不是陳女士所專長,所以他們的婚姻終于破裂。”

又說:“上文曾提及吳心目中有一不可捉摸的理想女子,不幸他離婚后將這種理想錯放在海倫身上,想系他往時看過太多海倫少時與朱君毅的信,以致發生憧憬。其實吳并不了解海倫,他們二人性格完全不同。海倫平凡而有個性,對于中英文一無根基,且嘗過失戀苦果,對于男人失去信心,縱令吳與海倫勉強結合,也許不會幸福,說不定再鬧仳離。”

無可替代的人格魅力

1949年新中國成立前夕,吳宓婉拒了赴美國講學的機會,辭去了臺灣方面對他的聘請,也放棄了到香港東亞書院任教的機會,最終選擇留在重慶,此后長期在西南師范學院任教。無論形勢如何變化,他對祖國始終充滿信心,并堅守自己的文化觀,認為“中國即使亡于日本或任何國家,都不足憂,二三百年后中華民族一定可以恢復獨立,驅除異族的統治,但若中國文化滅亡或損失了,那真是萬劫不復,不管這滅亡或損失是外國人或中國人所造成的”。

吳宓在湯用彤來函上所寫的復信

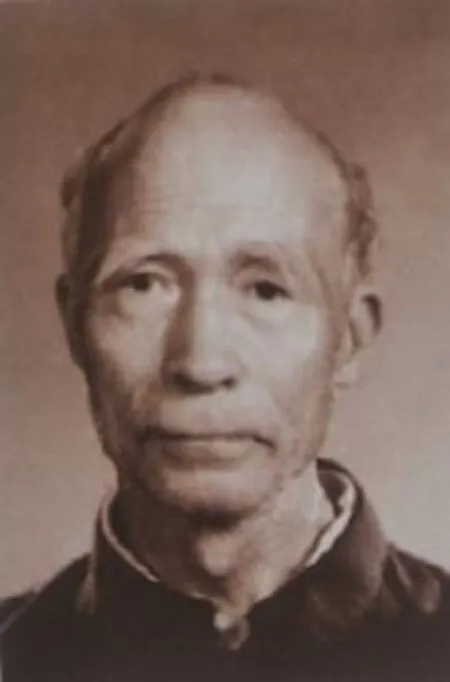

晚年吳宓

1956年,吳宓將珍藏多年的數百冊中外文珍貴圖書從北京運到重慶,全部捐贈給西南師范學院圖書館。當全國高校進行工資普調與教師定級時,吳宓被評定為一級教授,但吳宓堅辭只要三級,最后學院將他定為二級教授。他向來十分儉樸,將工資中的大部分長期用于資助親朋及困難學生。

1953年,59歲的吳宓與重慶大學法律系畢業生鄒蘭芳再次結婚,沒想到鄒蘭芳重病纏身,結婚三年后就去世了,她的一家人由吳宓長期供養。吳宓雖與第一位妻子陳心一離了婚,但離婚后,吳宓每發工資,第一件事就是把工資的一部分拿到陳心一處,見了陳心一也不說話,把錢一給,頭一扭,就走了。這樣的情況一直持續到晚年。

吳宓對中國傳統文化有著最強烈的信仰。1969年,當吳宓被造反派批斗并幾乎喪命時,他仍在交待中表明:“我的罪行的實質,是認為中國文化是極有價值,應當保存,且發揚光大——在任何政治統治與社會制度之下,都能盡量多地保存。”1974年,吳宓又成為當時全國公開反對“批孔”的三教授之一,他堅持認為:“沒有孔子,中國還在混沌之中。”

這就是真實的吳宓。有人甚至覺得吳宓被批斗,是他自己爭來的。他的學生季羨林曾說:“在十年浩劫中,他當然不會幸免。我對此絲毫也不感到奇怪。以他那種奇特的特立獨行的性格,他決不會投機說謊,決不會媚俗取巧,受到折磨,倒是合乎規律的。”

也正因此,吳宓向世人展現了無可替代的人格魅力。

“我是吳宓教授,給我開燈!”

1977年1月,吳宓被胞妹吳須曼接回陜西涇陽原籍照顧。這年冬天,中斷了10年的高考制度得以恢復,中國重新迎來了尊重知識、尊重人才的春天,成千上萬的學子重新拿起書本,投入到求學大軍中。

83歲高齡的吳宓,每天仍顫顫巍巍地在本子上寫字,他記了一輩子日記,一只眼睛已經看不見了,但仍然堅持摸索著寫一點,并誦讀幾句外文。妹妹與他閑聊,說有的學校還沒有開英語課。他著急地問:“為什么?”妹妹回答:“因為沒有外語老師。”他馬上提高了嗓門,說:“他們為什么不來請我?我還可以講課……”

1978年1月14日,吳宓被送到當地駐軍513醫院。此時,他已雙目失明,生命即將走到盡頭。他神志昏迷,無法寫字,但仍記得自己是一位老師,所以在黑暗中,他還不停地低聲呼喊:“我是吳宓教授,給我開燈!……我是吳宓教授,給我開燈!……”

1978年1月17日凌晨3時,吳宓病逝,終年84歲。

責任編輯/胡仰曦