周有光:心系天下的世紀老人

文|慕津鋒

周有光:心系天下的世紀老人

文|慕津鋒

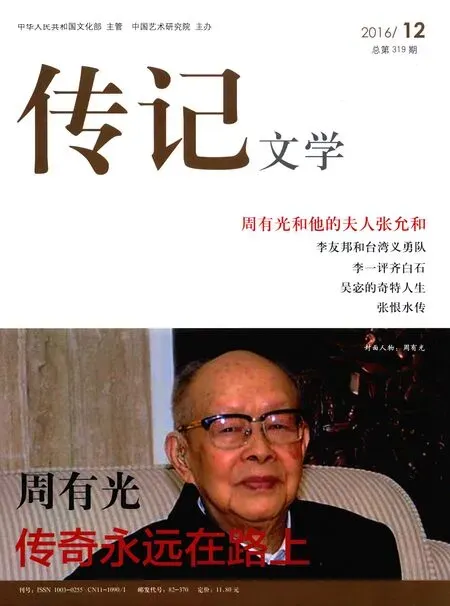

上圖:周有光先生

“從世界看國家,不要從國家看世界”

我與周有光先生相識已有十年,最初知道他還是從著名詩人屠岸先生那里。屠岸先生與周老是表親,借屠岸先生之名,我得以拜訪這位“老神仙”。這位“老神仙”可厲害了,被稱為“漢語拼音之父”,20世紀50年代,他主持設計“漢語拼音方案”,歷經六年終于完成。后來,他又致力于研究中國語文的現代化問題,研究比較文字學和文字的發展規律,還曾擔任過《簡明不列顛百科全書》編委。

每年周老的生日那天,我只要在北京,就會去祝壽。周老是一位充滿智慧的長者,他思想的深邃,觀察著這個世界的變化,思考著變化背后的原因。他還很幽默,跟我講:“上帝肯定是把我遺忘了。”

我很喜歡和周老聊天,但他畢竟是位百歲的老人,每次我都不敢耽誤他太多時間。2011年年底,馬識途先生專門從成都來北京參加第八屆作代會,會后馬老讓我替他送簽名本《黨校筆記》給周老。馬老怕親自上門會過度打擾周老,叫我代勞。

一天清早,我登門拜訪了周老。周老拿著《黨校筆記》,靜靜地看了幾頁,點了點頭,說:“馬識途是我敬佩的一位同志。”我說:“馬老也是這么說您的,您二人之間真是惺惺相惜。您前一陣子出了本書,談您對天下大勢的思量,馬老也不甘落后,把自己30年前在中央黨校的筆記重新翻出。里面許多高級干部的觀點到現在都被證明是對中國有益的,一些觀點現在看來都是超前的、大膽的,馬老希望在自己的晚年,能夠說一些對這個國家、這個民族、這片土地有益的、有用的真話。您看,您二位一個是105歲的老人,一個是96歲的老人,在自己的幸福晚年,依舊每天在關注天下大事,在用自己的筆書寫心中想說的話,而且每天都在看書、看報、上網、堅持學習,看著你們,再看看自己,我實在是羞愧不已。”周老擺了擺手,很謙虛地說不敢當。

那天周老精神狀態很好,談興也很濃,愿意與我談談他對當今世界的看法。我和周老聊了兩個小時,主要聊了六個當下熱議的話題:

問:周老,您如何看待當下的中東劇變-阿拉伯之春的影響?

答:中東劇變-阿拉伯之春導致阿拉伯世界動蕩的發生,有外因也有內因。外因不言自明,是歐美勢力的介入。他們要保持在中東的話語權、地緣政治的角力和對石油資源的控制。內因則是隨著世界發展,民主社會是必然的國際趨勢,但這種趨勢與阿拉伯傳統的君主制、獨裁制之間必然產生斗爭,再加上阿拉伯世界宗教勢力的頑固和復雜。阿拉伯之春,不是幾年就能結束的,這種動蕩很可能要持續很長時間。

問:周老,您如何看待加拿大退出《京都議定書》?加拿大環境優美,按理說它更應該支持《京都議定書》,保證地球的環境不再繼續惡化。否則環境搞壞了,加拿大也難以獨善其身啊。

答:加拿大湊熱鬧退出《京都議定書》,是因為他們發現了一個超大型油田,可能會超過整個中東的儲量。加拿大人發現了這筆超級財富,哪肯自己給自己加個緊箍咒?21世紀什么最貴,石油。可是開發石油必然會造成污染,這也就是為什么加拿大急著退出《京都議定書》的最根本原因。利益啊!滿口的仁義道德,遠不如石油、金錢來得實在。

問:周老,那您又是如何看待社會主義國家萎縮的問題?

答:社會主義國家由以前的幾十個變成現在的5個,利比亞這個自謂的社會主義也倒臺了,現在就剩下中國、朝鮮、越南、老撾、古巴。可現在金正日也去了,朝鮮會走向何方誰也不知道。越南、古巴學著中國在自救。社會主義國家未來的發展必然是重新認識馬克思主義,找到一個適合自己并具有生命力的理論,來帶領自己前進。委內瑞拉一直在蠻干,他們那一套也是走不長久的,憑著石油寅吃卯糧是行不通的。在美國的很多大學,以前開過的馬克思主義課程,現在已經開不下去了,因為沒有學生選修,原因在于歷史證明蘇聯已經走進死胡同,自己埋葬了自己,東歐劇變昭示了東歐地區社會主義國家的集體崩盤。中國在‘文革’結束后,鄧小平帶領我們找到了一條中國必須要走的正途。所以,到現在我們不僅沒有倒下,也沒有衰落,反而更加發展。這就表明了我們對馬克思主義的重新認識非常重要。

問:周老,您如何看待現在發生在歐洲的歐債危機?

答:歐債危機實質上是歐洲資本主義的福利過于超前,已經遠遠超過他們自身的承受能力,寅吃卯糧的事一時可以,想長久太難了。美國也有這個問題,但美國現在想慢慢去改變。而歐洲老百姓不愿意放棄這個金飯碗。但從長遠看,歐洲必須走降低福利、緊縮財政、嚴格控制預算的道路,否則會很麻煩。歐美應該有這種自我調節的能力,畢竟200多年的資本主義為他們打下了堅實的基礎。歐洲的盟友日本、韓國不可小覷,他們的生產能力、研發能力、對高新科技的狂熱追求、國民素質等等,值得我們嚴重關切并努力學習。

問:周老,您怎樣看待普京和俄羅斯大選?

答:俄羅斯現在的問題是:人民不太能接受一個領導人長時間占據領導的位置。在這方面俄羅斯曾經有過痛苦的蘇聯記憶,所以他們希望自己的領導人能有一個合理的任期。而普京在這幾年所做的事情并沒有讓老百姓太滿意,反而暴露出他許多的問題,獨斷、專橫、缺乏經濟頭腦,對于國家未來的發展缺乏一個科學、合理的規劃。所以,前進中的俄羅斯需要一個更加含蓄,更有學識,更能講民主、法制、發展、全球性的領導人和政府。就目前俄羅斯所處的國際、國內形勢來看,俄羅斯不會出大問題,普京應該也會順利當選。

周老的這些話讓我受益匪淺。跟這位充滿閃光思想的老人聊天,是聽者的福氣和驕傲。

在我離開之前,周老應我的請求寫了一句話送給我:“從世界看國家,不要從國家看世界。”多么有深意的一句話,我們每個人都應當好好品味其中的滋味。

兩位世紀老人的談話

我與周老相交十年,印象最深的一次拜訪是我陪著馬識途先生去看望周老。兩位世紀老人的談話令我至今難忘。說起來,那次二老相見也很巧,2011年春季,馬老來北京,我去看望他老人家。我對馬老說:“在北京有什么需要我做的就告訴我。”馬老說:“沒什么需要,我最近想去看看周有光,但我沒有他的聯系方式,正托朋友打聽著。”一聽是周老,我趕忙說:“我現在就幫您聯系周老,我每年都會去看望他兩三次。”馬老聽了很是高興。我很快就聯系上了周老,并約好時間陪馬老去看望周老。

5月24日上午,我陪馬老來到朝陽門內大街后拐棒胡同拜訪“漢語拼音之父”、105歲的周老。周老依舊住在20世紀80年代初建造的老樓房中,樓房沒有電梯,這對上了年紀的老人而言是個很大的問題。爬樓梯對96歲的馬老而言也很困難,我扶著他一步一步、小心翼翼地走到位于三層的周老家門口。

馬老走進周老的書房時,周老因年紀太大,腿腳不便,無法起身迎接馬老,只能坐在書桌旁的椅子上,向馬老微笑著招手。周老的書房不大,東邊靠墻放著一個老式沙發,顯然是為客人準備的。西面墻、南面墻門邊、北面墻窗邊都是書架,裝著語言文字、政治、經濟、科技等各門類書籍。墻上掛著周老與家人的照片。這是一個極為普通的老式書房,一看就是20世紀七八十年代的風格。馬老見到周老,大聲地說道:“周老,馬識途來看您了。”

周老雙手抱拳以示歡迎:“天氣那么熱,你還來。”

周老示意馬老坐到他書桌的另一邊。馬老坐定后,拿出兩幅書法,說:“周老,我這有一個報門的帖子,我拜門來了,您看一下。”

百歲已早過,

茶壽已到門。

大師曾自許,

百十一歸田。

2011年5月24日,本文作者與周有光、馬識途合影

后學為預卜,

百廿老壽仙。

春蠶絲未盡,

傳文待新篇。

“我這次來,還把上次您97歲時、我送給您的一首舊詩又抄了一遍,也拿過來了。”馬老繼續用川音朗讀:

行年九七未衰翁,

眼亮心明耳尚聰。

西學中文專且博,

語言經濟貫而通。

無心閑侃多風趣,

恣意放言見機鋒。

垂老初交惟憾遲,

聽君一席坐春風。

“周老,您后年虛歲108歲,我今天買了108朵鮮花,預先祝您茶壽,希望您能活到120歲。”

周老接過鮮花,表示感謝說:“過了100歲,人就很自然地退化,尤其是耳朵壞了,記憶力差了,以前知道的許多事都忘了,但思維退化得還慢些。”

馬老表示贊同,說:“我這次來,看您身體各方面都很好,特別是思維,一點都沒有減退。周老,我向您請教一個問題。您在文章中談到中國發展的問題,我很贊成您的觀點。現在很多人在討論‘中國模式’,說它可以成為非洲的模范。我很有些感想。周老您把這個問題看得很清楚,我們現在還遠遠沒有資格吹牛,還不能把現在的發展模式說成放之四海而皆準的模式。”

周老仔細聽著馬老的話語,說:“我的看法是,歷史發展道路總體上只有一條道路。這就好比開運動會,大家都在跑道上比賽。有的人跑在前面,有的人跑在后面。跑在后面的人努力一下也有機會跑在前面,跑在前面的一不當心也有可能就落到了后面,大家總是在一條道路上跑。歷史發展只有一條總的道路,沒有第二條。

“我記得在蘇聯解體后,有很多蘇聯檔案解密。歐美研究者研究了這些檔案十年,最后發現蘇聯的發展模式走到了歷史道路的誤區上,人類歷史上的第二條道路就這樣失敗了。東歐劇變,很大一部分原因也是如此。歷史的第三條道路,利比亞卡扎菲自詡的那種,更是笑話了。事實證明,人類發展的總的道路只有一條,誰也改變不了。大家努力,落在后面的不要失望,努努力是可以跑到前面去的。我80歲后就離開了辦公室,在家里隨便看看書,隨便寫寫,我的這些看法是靠不住的。”

馬老忙說道:“周老,您的看法怎么會靠不住?靠得住。您的觀點、您的許多著作我都讀過。我把您送給我的著作也給我周圍的朋友看了,大家都覺得您的思維敏銳、前衛,不像100多歲的人。”

周老忙擺手說:“哪里,哪里。一年當中天氣最好的季節,上海是春天,北京是秋天。北京發展很快,我記得1955年年底我還在上海,被叫到北京開會。開完會,周恩來總理就把我留在北京,讓我搞文字工作。1956年我搬到北京,北京當時有100萬人,現在有1900萬人。北京的大發展是從改革開放開始,以前北京30年不造房子,房子破得不得了。改革開放后開始造房子,我的房子就是當時第一批建造的,那時是很新的,現在落伍了。人老了不想搬家,老年人害怕搬家。北京現代化很明顯,特別是地鐵、高速鐵路的開通。”

周老隨后饒有興致地聊到了他年輕時上過的圣約翰大學和光華大學,尤其是圣約翰大學。圣約翰大學是一所教會學校,周老說道:“許多人以為教會學校就是傳教的,其實這只是表面現象,像圣約翰大學這樣的教會學校秉持的是信教自由的觀念。有些畢業生根本就不信教。教會學校的辦學方法有些是值得我們借鑒的。在圣約翰大學,強調學術自由、教授治校,在學校,聽課的學生是很自由的。語言學的課我是去旁聽的,沒有正式選修。我當時主修經濟學,但我對語言文字學感興趣,業余時間看了很多字母學、語言學方面的書,還去旁聽了一個英國專家的語言學課程。那時候學校和現在不一樣,什么課都可以去旁聽。旁聽也用不著申請,進去聽就可以了。后來的光華大學也是如此。現在北京大學的所在地以前就是燕京大學,燕京大學也是教會學校。我記得克林頓訪問中國時在北京大學演講,就講過‘我知道這個地方原來是燕京大學’。我沒去現場聽報告,是后來看的這個報告。我們中國現在搞經濟現代化,水平還不是很高,我們不能太滿意,還要多向別人學習。”

周有光與馬識途、馬識途大女兒吳翠蘭和女婿合影

馬老邊聽邊表示贊同,他說:“周老,您這60年來經歷了很多。您的漢語拼音對中國影響很大。”

周老笑著說道:“不敢當,不敢當。我本來是搞經濟的,當時有人跟我說漢語拼音是小兒科,叫我還是回去搞經濟,我說我回不去了。

“談到漢語拼音,就不能繞開瞿秋白。瞿秋白是留學蘇聯的,蘇聯當時有拉丁化運動;列寧是從國外回來的,他是開放的,支持搞拉丁化;而斯大林上臺后就取消了,他是‘國家主義者’,不贊成拉丁化,而贊成斯拉夫化。斯大林搞封閉主義,不開放。

“瞿秋白在中國漢語拼音拉丁化運動中是倡導者,是推進者、啟蒙者,雖然蘇聯的拉丁化語言有缺點,理論也有錯誤,但我們還是要尊重瞿秋白,他畢竟開創了一條道路。”

“周老,我記得我當時在上海求學,那時上海有‘拉丁化新文字運動’(“新文字”是指從20世紀30年代初到1958年漢語拼音方案公布前,在群眾中推行的漢語拼音文字方案),后來又提出廢除漢字。”馬老適時地提出一個問題。

“漢字是沒辦法否定的,廢除漢字是不可能的。這不是應不應當的問題,而是根本就做不到的問題。漢語拼音是用來幫助漢字的,而不是來代替它的。我們過去也用過從日本傳過來的一種漢語拼音法,現在臺灣還在用,但是那種方法不好用,臺灣也有人提出要學習大陸的漢語拼音方法。我們當年用了三年時間創造了漢語拼音,又用了三年時間根據國際標準化準則討論它的可用性,花這么多時間我認為是應該的,那時我們還是很慎重的。”周老說。

之后,我們又談到了周老的夫人和著名的“張氏四姐妹”。“張氏四姐妹”在中國現當代文壇上是非常有名的,葉圣陶曾這樣說:“九如巷張家的四個才女,誰娶了她們都會幸福一輩子。”

“九如巷張家的四個才女”,便是蘇州九如巷3號的張元和、張允和、張兆和及張充和,她們是20世紀20年代蘇州樂益女子中學校長張冀牗的四個女兒。其中,大女兒張元和嫁與小生名角顧傳玠;二女兒張允和是著名語言文字學家周有光的夫人;三女兒張兆和是著名作家沈從文的夫人;四女兒張充和嫁與美國耶魯大學著名漢學家傅漢思教授。“你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子,你裝飾了別人的夢”,這句來自詩人卞之琳的名句,相傳詩中的主角就是素有“民國閨秀”和“最后才女”之稱的張充和。

周老講道:“張氏四姐妹,老大活到95歲,老二活到93歲,就是我的夫人。老三也活到93歲,是沈從文的夫人。老四現在在美國,98歲,嫁給了美國人。前幾天她給我打電話,我耳朵不好,聽不清她說什么。”在周老書房的墻上,還依舊掛著一張他與夫人晚年在花叢中的合影,相濡以沫、舉案齊眉、琴瑟相和,怎樣美好的用詞用在他們身上都不為過。

馬老聽周老講完,拿出一本內部雜志,說:“周老,這是一本內部刊物。我的《黨校筆記》就在上面,那是1980年胡耀邦做中央黨校校長,專門開辦了高級研究班,把我們這批‘文革’中曾被打倒的人招到一起,對當時整個國家的問題、對‘文革’,各抒己見,敞開來說,我把大家的發言記了下來。今年中央黨校出版社要出版我這本《黨校筆記》,您看看。周老,今年中國作家協會11月要在北京開作代會,我還會來北京,屆時我還要來看望您,您多保重,我就不耽誤您太多時間了。”馬老說完,起身與周老緊緊握手告別。

“謝謝!請你原諒我,我不能送你到門口了。保重!”周老坐在椅子上,雙手握拳,與馬老和我告別。

兩位世紀老人的交談,讓我看到了他們的心胸和情懷。他們以天下為己任,百歲之際仍舊牽掛著祖國和民族,值得我們致以最崇高的敬意。

責任編輯/胡仰曦