林建華:大學必須“去官僚化”

張之豪

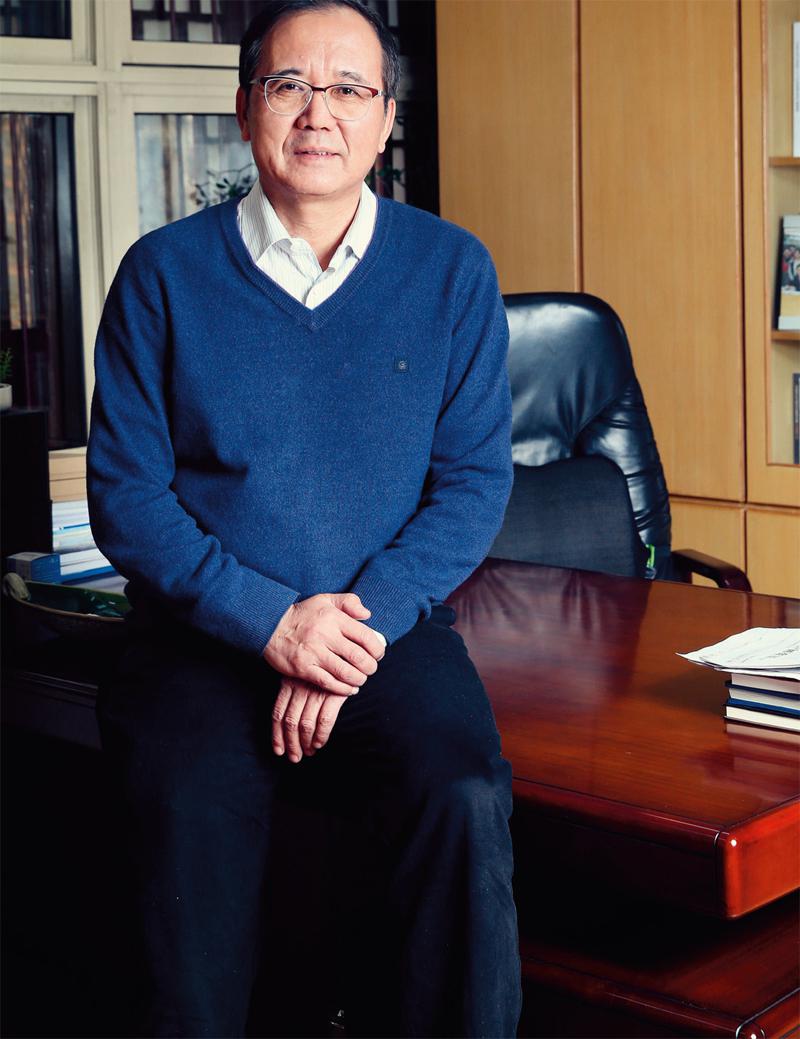

2016年3月12日,林建華在辦公室接受本刊專訪。(本刊記者侯欣穎攝)

北大校長接受本刊專訪

人物簡介:林建華,1955年生于內蒙古包頭,畢業于北京大學,曾任北京大學常務副校長、重慶大學校長、浙江大學校長,2015年2月擔任北京大學校長。

“要不我坐桌子上吧。站著拍照太官僚了,現在不是要‘去行政化嘛。”林建華提議,笑意中帶著認真。今年兩會期間,他表示:“如果能把級別去掉是最好的,對于‘去行政化肯定是有好處的。”這引發了公眾對高校“去行政化”的熱議。

從2010年擔任重慶大學校長,被冠以“改革校長”之名,到如今因建議將高校行政級別直接取消而激起千層浪,北大校長林建華已經習慣了在爭議與紛擾中前行。面對《環球人物》記者的問題,他偶爾會沉思片刻,但始終坦誠,毫無“官氣”。

“不能老想著自己”

林建華與北大結緣在38年前。

“文革”后,全國恢復高考。當時,還在內蒙古做中學教員的林建華,準備同自己的學生一起參加高考。他最初填的志愿是南京工學院,后來聽了一位年長干部的建議,才補填了北大。他沒抱太大希望,但沒想到最后被北大化學系錄取了。談起這個人生的轉折點,他有些感慨:“年輕時,我對自己的人生并沒有什么計劃,也不知道要做什么,一切都是順其自然。”

在北大讀完了本科、研究生和博士,1988年,林建華前往德國和美國從事博士后研究。“在國外那幾年,我不僅學到了新知識,而且終于知道自己適合做什么,那就是研究化學。”1993年,他回到北大,先后擔任化學與分子工程學院(下稱化學學院)副教授、教授、副院長。1998年,化學學院換屆,時任院長趙新生想讓林建華當院長,可他并不情愿。“當時沒人想當院長,因為管行政特別費時間,老師們還是想多做科研。”但趙新生的一句話不僅勸動了林建華,還成為他以后從事行政工作的準則:“如果學院里的人都想著自己,學院的文化氛圍就不好,大家也會不舒服。”

任院長后,林建華開始展現管理上的才能。1999年,北大趕上第一期“985工程”建設。他推行崗位聘任制,通過“百人計劃”引進優秀人才,并發展學科建設,使化學學院成為北大第一個成功改革的院系。

2001年4月,林建華任北大校長助理,次年2月兼任教務長,開始參與北大整體發展決策。2002年9月,他任北大副校長兼教務長,正式走上了校領導崗位。其間他協助推動了多項重要改革,如優化學科布局、推動交叉學科建設等,還創建北大社會調查中心,為國家與社會發展提供了很多重要的數據參考。

我不是“改革校長”

2010年12月,在北大耕耘近20年的林建華赴重慶大學任校長,走上獨立領導高校改革的前線。媒體稱其為“改革校長”,但林建華告訴《環球人物》記者,自己其實不喜歡這個稱號。

“我不認為我是一名‘改革校長,因為我在重大、浙大做的很多工作都是從北大復制過去的,例如建設學部和‘百人計劃。”林建華說,“新校長最重要的工作就是找準學校的定位和長遠的發展目標,與當下做對比并找出差距,然后督促大家帶著使命感去縮小這差距。”

硬件上的差距好解決。到重大的第一天,林建華帶人到第八教學樓檢查,發現教室門上的窗戶沒玻璃,窗戶合頁也快掉了。他說:“這會漏風啊。”有人答:“重慶沒北京那么冷。”他搖搖頭說:“如果你坐在破爛不堪的教室里,還會有心情學習嗎?我們要考慮學生的感受。”隨后,林建華提議重修第八教學樓,這也成為他改善學校基礎設施的第一步。

改善人事上的差距就難多了。林建華在隊伍建設上參考了美國的教師聘任制度。為了讓現任教師化壓力為動力,更好地教課,他將新聘任教師的工資提高了許多。這導致一些老教授和中層員工的抗議。面對網上的批評和誤解,林建華認為他的改革觸動了既有格局,肯定會有爭議,而絕大多數師生對重大的建設是支持的。

但圍繞林建華的爭議并未停止。2013年6月,他調任浙江大學校長。在其就任前,一些浙大校友在網絡上以“林建華非院士”等理由抵制他上任。林建華告訴《環球人物》記者,自己理解浙大校友的心情:“一個不認識的人突然來管自己的母校,肯定有人會不高興。我就多跟大家交流,做事盡職盡責,最后和大家相處得也很好。”

在浙大校長任內,林建華建立了新的研究所,招聘國際上的優秀教授加盟,招攬年輕人才。2015年,浙大引進青年“千人計劃”的人才數超過北大。浙大師生們曾有過的顧慮逐漸消失。2015年2月,林建華接過北大校長帥印。在他離開浙大時,師生們紛紛留言告別,感謝他為浙大的付出。

2013年,林建華(前)步入浙江大學學位授予儀式現場。??

重回北大,林建華既感榮幸,又覺責任重大。他的目標是要把北大打造成有中國特色、引領社會發展的世界一流大學。這一次,他把改革的刀尖指向了困擾高校多年的癥結:“官本位”的行政管理體系。

“用職業化取代官僚化”

2010年7月頒布的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》提出,要逐步取消學校的行政級別;2013年黨的十八屆三中全會《決定》,也重申取消學校、科研院所的行政級別。高校“去行政化”已在國家層面達成共識,各大高校校長也聲援支持,但落實起來卻困難重重。

《環球人物》:今年兩會上,您為什么會建議取消高校的行政級別?

林建華:我其實不喜歡這種嘩眾取寵的建議,不過“去行政化”被扭曲得太厲害了,我希望大家能認識到更深層的問題。必須承認,高校行政化的問題確實存在,近幾年還有加劇的趨向。很多人以為取消級別就是“去行政化”,其實那只是一部分。大學需要能激發老師和學生潛力的行政管理機制,并不是要完全脫離行政。

《環球人物》:您怎么看現在的高校“去行政化”?

林建華:有些高校在選院長時嚴格按照行政等級,當過副院長的人才能當院長,而不是選最適合崗位職責的人。現在大學行政化的觀念和體制結構依然存在,很多事還需要層層上報,所以“去行政化”這個表述不準確,我認為是“去官僚化”。現在教育部在高校有試水無級別待遇的副校長聘任制,面向全球招聘,但高校怎么做,其他部門會不會配合都是個問題。

《環球人物》:高校“去行政化”能夠減少校園腐敗嗎?

林建華:大學里確實存在腐敗,但程度沒有大家想象的嚴重。因為大學是學術機構,主要目的還是培養人才。況且,大學內的行政等級有限,如果有人為了以權謀私,遲早都會離開學校。

《環球人物》:除了取消等級制度,高校“去行政化”還有哪些方法?

林建華:最有效的方法就是用高校職業化管理取代官僚化管理。職業化就是讓合適的人做合適的工作。參加選聘的人必須了解崗位的具體工作、服務對象和目標,并且經過嚴格的考核。只要有能力和責任心,不謀求私利,其實有沒有級別都無所謂。聘任制的最終目標就是“近者悅、遠著來”,把人才吸引過來。

《環球人物》:北大在職業化管理上有什么成功的例子?

林建華:前段時間,北大醫學部主任的選拔就采取全球招聘的方式。我們成立了由十幾個老師組成的聘任委員會,委員會從推薦名單中選出3位。3位候選人需要向醫學部的老師們闡釋自己的發展理念。最后再由委員會和老師們選出主任。這不僅能淡化行政色彩,還能加深老師對新主任的了解。更重要的是,新主任上任前就要作出承諾,增強了他的責任感。

《環球人物》:職業化管理可以向其他高校普及嗎?

林建華:北大有很多實踐,但目前都是局部的。每個院校的文化氛圍不同,需要根據實際情況量身定做,選聘也不是萬能的。不過職業化管理這個大方向是正確的。它的目的就是打造一個對大學發展有利的管理體制,給老師和管理人員寬松自由的氛圍,充分調動大家的積極性和創造性。

行政體系要幫助學校培養人才

《環球人物》:什么樣的行政體系才算對大學有利?

林建華:好的行政體系要幫助學校實現培養人才的核心使命,需要一整套機制來激勵老師去好好教育學生。如果機制不完全,沒有好的溝通渠道,那么即使取消了行政級別,官僚主義還是會盛行。

行政體系還應該幫助學術更好發展。大學是個高度依賴人的個性與潛能的機構。現在行政化之所以讓人不舒服,是因為它在某些方面過度地干預了學術的發展,限制了人們學術思想上的自由。你可以要求一個老師去按要求上某些課,但如果老師不喜歡,那么他就不會全心全意上好這節課,到頭來是學生吃虧。

《環球人物》:一個好的行政體系的邊界是什么?

林建華:不管是學校還是學院,自主權都是管理制度改革的核心。但自主權要建立在滿足政府和社會的利益訴求上,不能越過底線。政府會給大學撥款,是因為希望大學能為國家發展提供人才和學術支撐。還有一個底線,就是堅持社會主義辦學方向,堅持黨的領導。社會希望大學能提供高質量又公平的教育,讓年輕人有更好的發展。他們有共同利益,也有矛盾點,如何平衡他們的關系是所有校長必須面對的課題。

《環球人物》:您將在北大進行怎樣的改革?

林建華:下學期開始,我們打算讓學生在學部內自由轉換專業和院系。一是為了給學生更多的選擇權,調動他們的學習興趣;二是給院系老師一點壓力,讓他們多教課、教好課。我們還會鼓勵院系老師和學術機構自己去設計新的本科教育項目,創造更多的交叉學科。學校的資源也會跟著學生走,這樣老師和院系的積極性都能被調動起來,從而釋放最大的潛能。

《環球人物》:您心目中完美的大學是什么樣子?

林建華:北大前校長許智宏說得很好。學校應該是百花園,提供充足的陽光和肥沃的土壤,老師是園丁,學生則是花花草草。雖然每種植物都不一樣,但只要環境好,大家都能茁壯成長,這就是好學校和壞學校的區別。學生在好學校能得到更自由的學習體驗,找到自己、實現夢想。