血細胞形態學檢測在發熱疾病診斷中的應用價值研究

周蘭英

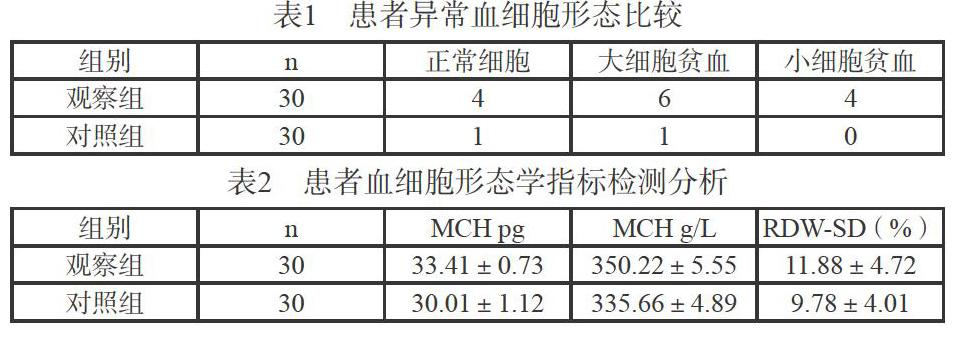

【摘 要】 目的;對血細胞形態檢驗在發熱疾病診斷過程中的應用進行研究。方法;選取2015年2月-2016年2月到我院就診的發熱患者60例為研究對象,將60例患者隨機分為觀察組和對照組,每組30例。兩組患者在性別、病情等方面差異不具顯著性(P>0.05). 對兩組患者血細胞形態陽性比例、平均紅細胞血紅蛋白等差異進行比較。結果;觀察組患者和對照組患者各方面的比較結果都具有明顯差異,而且觀察組患者和對照組患者在異常血細胞形態陽性結果比較方面的差異具有顯著性(P<0.05).患者血細胞形態指標檢測結果比較差異具有統計學意義(P<0.05).結論;血細胞形態和發熱疾病是有直接關系的, 并且血細胞可以反映患者發熱情況。可以利用血細胞形態學檢查的方式來檢查患者血細胞形態以及患者的血細胞數量等,為臨床診斷、治療提供可靠依據,值得廣泛推廣。

【關鍵詞】 血細胞形態 疾病診斷 檢驗

引言

隨著國內經濟的不斷發展,不論是醫學技術還是醫療機械,都在不斷的發展,所以對患者臨床檢驗水平的要求也有所提升。在所有醫療器械當中,血液分析儀的應用范圍比較廣,而血液分析也為臨床治療提供了更多的參數以作參考。從近年來工作開展的情況來看,導致患者發熱的因素比較多,所以工作人員必須要通過各種方式,分析導致患者發熱的原因,并對如何控制加以研究。發熱患者血細胞形態學檢驗,是目前比較常見的一項工作,而且在臨床檢驗中起到至關重要的作用。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年2月-2016年2月到我院就診的發熱患者60例為研究對象,將60例患者隨機分為觀察組和對照組,每組30例。所有患者年齡在3-66歲之間,平均年齡為37±2.2歲。對照組男性患者20例,女性患者10例。觀察組男性患者20例,女性患者10例。對照組與觀察組患者病情、年齡以及性別等一般資料比較,差異不具有統計學意義(P>0.05).

1.2 方法

通過靜脈抽取的方式,選擇觀察組和對照組患者的血液,取量為1mL。首先將血液混合,之后在顯微鏡下對血液細胞進行統計。支護將血液放到自然干燥的環境下,利用瑞氏染液制備涂片。在對染色進行檢查的過程中,要按照國內臨床檢驗操作規程進行。觀察組和對照組都要進行血細胞常規分析,觀察細胞變化情況。

2 結果

兩組患者異常血細胞形態陽性結果的比較差異具有統計學意義(P<0.05).觀察組患者和對照組患者血細胞形態指標檢測結果比較差異具有統計學意義(P<0.05).采用SPSS 17.0統計學軟件對數據進行分析,結果P<0.05,代表結果有差異性。

3 討論

血細胞形態學檢查,屬于醫院血常規檢查過程中比較重要的項目之一。血細胞形態學檢查內容囊括了患者血細胞檢查、患者紅細胞檢查以及患者血小板形態學檢查等多方面的內容[1]。如果患者出現瘧疾或者其余各種問題時,體內細胞不論是形態還是數量都會產生變化。國內抗生素管理比較薄弱,所以如果患者存在使用抗生素濫用的問題,細胞數量的變化不會很明顯。對患者的血細胞數量、患者血細胞形態變化進行分析,是目前診斷患者造血系統疾病最安全有效的方法之一[2-4]。發熱,是目前醫院臨床上比較常見的一種疾病現象,導致患者發熱的因素也比較多,部分發熱患者出現發熱癥狀的時候,患者的病情可能已經發展到了中晚期,如果不能及時的解決患者的病情,對患者進行治療,可能會導致患者病情延誤,而錯過了最佳的治療時機,威脅到患者的生命,所以血細胞形態學檢測在患者早期病情診斷中具有十分重要的意義[5]。血細胞屬于血液當中十分重要的組成部分,而且人如果出現各種疾病,患者體內血細胞質量以及血細胞的數量都會產生變化,所以要對患者血液情況進行檢查,并對患者的情況進行綜合性評價。上文通過對兩組患者的異常血細胞形態進行檢查,明確了不同檢驗指標的差異性,如果患者處在發熱狀態,則患者的蛋白質鐵元素消耗速度比較快,導致患者血紅細胞產生變化[6]。血細胞形態和患者發熱是存在一定聯系的,而且血細胞還可以在一定程度上反映出患者實際發熱情況,為診療提供依據,提升臨床檢驗準確性。

參考文獻

[1]郭明麗. 血細胞形態學檢驗在發熱疾病診斷中的應用效果觀察[J]. 臨床醫藥文獻電子雜志,2015,17:3441+3444.

[2]王玖紅. 血細胞形態學檢測在發熱疾病患者診斷中的應用價值[J]. 中國當代醫藥,2015,27:137-139.

[3]宋育智,董艷. 血細胞形態學檢驗在發熱患者病因判斷中的應用價值分析[J]. 臨床醫藥文獻電子雜志,2016,04:670-671.

[4]孫小平. 發熱病人病因判斷中血細胞形態學檢驗的應用研究[J]. 廣東微量元素科學,2016,04:27-30.

[5]成君俐,陳瑞芬. 發熱疾病患者臨床應用血細胞形態學檢測的診斷價值[J]. 中醫臨床研究,2016,12:53-54.

[6]李霞,曾文潔,郭建華. 血液分析儀聯合血細胞形態觀察在臨床診斷中的應用[J]. 國際檢驗醫學雜志,2012,07:876-878.