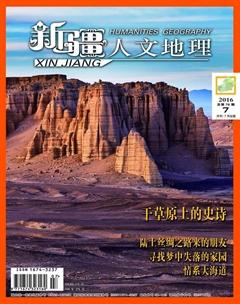

干草原上的史詩(shī)

李橋江

通向草原的路有很多,北疆草原卻有一條綿綿無(wú)期的長(zhǎng)路。春去秋來(lái),承載著厚重的草原文明;年復(fù)一年,重復(fù)著幾乎相同的故事。或許野草會(huì)將古道暫時(shí)封鎖,風(fēng)雪會(huì)將它掩埋,但是,轉(zhuǎn)場(chǎng)季節(jié)一到,細(xì)碎的羊蹄將踏破霜冷泥濘、曉月晨光將其一寸一寸鑿開(kāi)……

草原春秋

《亞洲史》一書(shū)利用很大篇幅描述了亞洲草原文明史,其中,談到中亞草原地理分布狀況篇章時(shí),作者使用了“干草原”這個(gè)稱(chēng)謂。我印象當(dāng)中這是首次讀到歷史學(xué)者使用“干草原”一詞。我個(gè)人以為“干草原”對(duì)于中亞春秋及冬牧場(chǎng)而言可謂恰當(dāng),但是,對(duì)于廣布中亞山地的夏牧場(chǎng),“干草原”之說(shuō)似乎有些欠妥。中亞游牧民棲居的絕大多數(shù)夏牧場(chǎng),實(shí)為高山草甸型草場(chǎng)。不過(guò),本文主要關(guān)注的是由冬牧場(chǎng)遷往春秋牧場(chǎng)的畫(huà)面,因此,“干草原”之稱(chēng)在這里還是非常貼切的。

中亞游牧民的游牧生活是一種師法自然的生存方式。每年春天,他們驅(qū)趕畜群從人跡罕至的冬牧場(chǎng)踏上遷往春秋牧場(chǎng)的長(zhǎng)路;初夏,遷往涼爽宜人、水草豐美的夏牧場(chǎng);秋天,再?gòu)母呱较哪翀?chǎng)遷往春秋牧場(chǎng),短暫駐牧之后,再次遷往遙遠(yuǎn)的冬牧場(chǎng),完成一個(gè)輪回。

近年來(lái),就新疆北部牧區(qū)而言,國(guó)家實(shí)施的牧民定居工程幾乎終結(jié)了這種古老的生存方式,但是,游牧經(jīng)濟(jì)畢竟是一種投入相對(duì)較少,回報(bào)比舍飼圈養(yǎng)高的生產(chǎn)方式。另一方面,牧民雖然在鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)有了條件優(yōu)越的居住環(huán)境,考慮到游牧民的傳統(tǒng)沿革、習(xí)俗,國(guó)家規(guī)定定居牧民依舊擁有自家的草場(chǎng),于是,年復(fù)一年的轉(zhuǎn)場(chǎng)就像活化石一樣保留了下來(lái)。在一些途經(jīng)高等級(jí)公路的轉(zhuǎn)場(chǎng)路線上,甚至出現(xiàn)轉(zhuǎn)場(chǎng)牧民和牲畜與各類(lèi)車(chē)輛并行的場(chǎng)景。

伊犁、塔城、阿勒泰是北疆的主要牧區(qū)。伊犁地區(qū)部分草場(chǎng)位于賽里木湖沿岸及卡昝河、鄂托克賽仁河中上游區(qū)域,因此,誕生了每年春秋兩季途經(jīng)果子溝的牧民轉(zhuǎn)場(chǎng)。阿勒泰地區(qū)各縣市呈自西向東分布,春秋兩季轉(zhuǎn)場(chǎng)相對(duì)分散。塔城盆地各縣市冬牧場(chǎng)主要集中在托里縣瑪依勒山,春秋兩季轉(zhuǎn)場(chǎng)集中,主干道轉(zhuǎn)場(chǎng)人畜數(shù)量龐大,并且途徑咽喉要道老風(fēng)口,堪稱(chēng)北疆最震撼人心的游牧畫(huà)卷。

塔城盆地至瑪依勒山干線牧道全長(zhǎng)約240公里。牧道穿過(guò)塔城盆地繼續(xù)向西,可進(jìn)入哈薩克大草原,乃至歐洲和南亞;牧道向東穿過(guò)廟爾溝山谷則可通達(dá)準(zhǔn)噶爾盆地。老風(fēng)口是這條古道上的小型十字路口。托里縣、裕民縣的部分轉(zhuǎn)場(chǎng)畜群在老風(fēng)口折向南,進(jìn)入庫(kù)魯斯臺(tái)草原及巴爾魯克山草原。通過(guò)巴爾魯克山地則可抵達(dá)伊犁河谷;一支折向西北進(jìn)入吾爾喀夏山,沿吾爾喀夏山東麓過(guò)準(zhǔn)噶爾西緣鐵廠溝谷地,前方即為賽爾草原,繼續(xù)向北則進(jìn)入阿勒泰草原;塔城市、額敏縣、農(nóng)九師等轉(zhuǎn)場(chǎng)牲畜則橫穿老風(fēng)口,西進(jìn)直抵塔爾巴哈臺(tái)山。

轉(zhuǎn)場(chǎng)途中

3月末,我在塔爾巴哈臺(tái)山前山區(qū)丘陵地帶遇到轉(zhuǎn)場(chǎng)途中小憩的哈利別克一家。這家人正在一座丘陵頂部休息,他們的畜群同樣疲憊不堪地趴在枯黃的干草原上。天很高,沒(méi)有鳥(niǎo),塔爾巴哈臺(tái)山漫長(zhǎng)的冬天已經(jīng)退縮至不遠(yuǎn)處的中山區(qū)域,更高處的深山依舊在皚皚白雪中沉睡。哈利別克家所在丘陵四散開(kāi)來(lái)的干草原被寂靜籠罩著,綠色僅僅零星復(fù)蘇,仿佛渾然不知牧人已經(jīng)歸來(lái)。哈利別克一家、畜群及他們簡(jiǎn)陋的行囊,既像被棄置與干草原的遺孤,又像干草原的主人,突兀的橫亙?cè)谔斓刂g。

哈利別克和另外一個(gè)年輕的男子斜靠在剛剛從駱駝背上卸下的行囊上,他們疲憊的面孔帶著一種愜意。兩條趴在地上的牧羊犬對(duì)著我有氣無(wú)力地吠了幾聲又睡了。哈利別克的老婆———一位中年婦女———盡管遲緩的行動(dòng)中透出深入骨髓的疲憊,但是,不一會(huì)兒,寂寥、空蕩的干草原上便升起一股淡藍(lán)色的煙柱。煙柱裊裊升騰、變化,直至消失于春天水汽氤氳的空中。沉寂了一個(gè)冬天,被大雪覆蓋了5個(gè)月的干草原在煙柱升起、消散中復(fù)活了。

哈利別克一家在路上已經(jīng)走了10天,明天能夠抵達(dá)目的地。因此,這一刻,這家人的疲憊當(dāng)中有了幾分慵懶。他們?cè)诼飞蠐p失了幾只羊,還有幾只羊早產(chǎn)。長(zhǎng)途跋涉,牛幾乎變成一具具活動(dòng)的骨架,好在都跟上了轉(zhuǎn)場(chǎng)隊(duì)伍。

我從遠(yuǎn)處的公路回首遙望哈利別克一家。那一刻,我似乎看到草原的變遷。草枯了又榮,花謝了又開(kāi),牧民們驅(qū)趕畜群追逐著越來(lái)越薄、越來(lái)越窄的草原,重復(fù)著那個(gè)累積了上千年的夢(mèng)想。我見(jiàn)過(guò)許多牧民,他們的表情有時(shí)候淡漠,有時(shí)候火熱,有時(shí)候疲憊,有時(shí)候讓人捉摸不透。通向草原的路有很多,草原上,每一座氈房的門(mén)都是敞開(kāi)的。我進(jìn)過(guò)無(wú)數(shù)氈房,在那里品茶、吃各種奶制品、雙手接過(guò)牧民們遞過(guò)來(lái)的大塊牛羊肉。在暮色蒼茫的草原上感覺(jué)草原,在旭日東升的氈房外傾聽(tīng)草原上的天籟之音……

戈壁奇跡

伊犁、塔城等地牧業(yè)轉(zhuǎn)場(chǎng)的一些路段途經(jīng)繁忙的交通動(dòng)脈,因此這一帶的轉(zhuǎn)場(chǎng)活動(dòng)出鏡率非常高,阿勒泰地區(qū)轉(zhuǎn)場(chǎng)活動(dòng)得益于旅游業(yè),同樣可以頻繁地接觸媒體,昌吉回族自治州木壘、奇臺(tái)等地的牧業(yè)轉(zhuǎn)場(chǎng)則很少被人提及。也是在一個(gè)春天,跟隨奇臺(tái)縣五馬場(chǎng)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)前往北塔山,發(fā)生在將軍戈壁的轉(zhuǎn)場(chǎng)活動(dòng)徹底震撼了我。

將軍戈壁是橫亙于東天山與中蒙邊界北塔山之間的一片無(wú)人區(qū)。奇臺(tái)、木壘(包括吉木薩爾少部分牧民)春秋牧場(chǎng)及夏牧場(chǎng)分布于東天山,冬牧場(chǎng)則位于北塔山。兩山之間的公里數(shù)約280公里。也就是說(shuō),轉(zhuǎn)場(chǎng)牧民和牲畜必須橫穿赫赫有名的死亡之地將軍戈壁。

將軍戈壁春天的荒涼、絕望完全出乎我的預(yù)料。昏沉沉的天幕籠罩著一望無(wú)際的灰褐色戈壁,世界如同被拽入月球或火星。我素來(lái)對(duì)大自然心存敬畏,面對(duì)死氣沉沉的將軍戈壁,我的敬畏變成無(wú)言的恐懼。越野車(chē)轟鳴著在戈壁上行駛了4個(gè)小時(shí),目光所及除了戈壁還是戈壁。將軍戈壁春秋兩季大風(fēng)肆虐,大部分地表僅存堅(jiān)硬的戈壁礫石,寒風(fēng)吹過(guò)光禿禿的戈壁,既掀不起任何沙塵,也沒(méi)有枯草之類(lèi)的雜物助威。

哈薩克羊以紅褐色為主,放眼北塔山方向,灰褐色的戈壁上似乎有一條流動(dòng)的紅褐色河流,我以為是大風(fēng)或戈壁的灰褐色在視覺(jué)上產(chǎn)生的幻覺(jué)。仔細(xì)觀望,灰褐色大地上滾滾而來(lái)的紅褐色分明是真實(shí)的,發(fā)洪水了?接下來(lái),我望見(jiàn)駱駝、馬和羊群。我目瞪口呆地注視著戈壁上的奇跡,忘了對(duì)將軍戈壁的恐懼,忘了狂風(fēng),忘了“我思故我在”。

將軍戈壁上轉(zhuǎn)場(chǎng)牧民的裝束有點(diǎn)奇特,皮大衣、皮褲、皮帽子,臉上蒙著只露出眼睛和嘴的毛線面具。牧民叫哈加依,38歲,奇臺(tái)縣五馬場(chǎng)鄉(xiāng)牧民,他和他的兩個(gè)雇工及500多只羊在路上走了6天了。他們每天早8點(diǎn)上路,下午6點(diǎn)左右到達(dá)休息點(diǎn),一天行程約30公里。再有4天,哈加依和他的羊群將進(jìn)入東天山春秋牧場(chǎng)。將軍戈壁的轉(zhuǎn)場(chǎng)途中分布著“休息泉”“苦水泉”“咸泉”“鐵滅克泉”等零星地下水溢出點(diǎn),泉水附近生有稀疏的蘆葦?shù)饶敛荨8瓯谥杏兴牡胤郊礊槟撩褶D(zhuǎn)場(chǎng)的救命歇息之地。其中,間隔90公里,約三天路程,既無(wú)水也沒(méi)有草料的戈壁荒漠區(qū)域,羊群全靠體能及牧民捎帶的一點(diǎn)玉米挺過(guò)難關(guān)。

哈加依帶著5峰駱駝,其中4峰駱駝馱著玉米,一峰駱駝馱著簡(jiǎn)易帳篷及食物、水。抵達(dá)休息點(diǎn)時(shí),會(huì)給羊群喂一點(diǎn)點(diǎn)玉米粒,每只羊不會(huì)超過(guò)100克,有泉水的休息點(diǎn)不用喂玉米。哈薩克羊是我國(guó)地方優(yōu)良品種綿羊的統(tǒng)稱(chēng),其中,巴什拜羊和阿勒泰羊?yàn)楣_克羊中的兩個(gè)最具影響力的品牌。

北疆其他牧區(qū)牧民一旦進(jìn)入冬牧場(chǎng),即開(kāi)始一段相對(duì)穩(wěn)定的定居生活,北塔山過(guò)冬的牧民們能否“定居”得視牧草情況而定。降水多的年份,一個(gè)放牧點(diǎn)可以待20來(lái)天,大多數(shù)時(shí)候,十天半月要換一個(gè)放牧點(diǎn),否則羊群就得挨餓。

狂風(fēng)中羊群似乎有些躁動(dòng)。哈加依扯了扯馬韁繩,吆喝一聲,松散停滯的羊群在幾只頭羊的帶領(lǐng)下,立即形成一股涌動(dòng)的激流滾滾而去。羊群的行進(jìn)速度之快出乎我的預(yù)料,看來(lái)羊群明白將軍戈壁非久留之地。

游牧定義

游牧轉(zhuǎn)場(chǎng)說(shuō)白了即是一種“人化”的動(dòng)物遷徙。再好的草原,如果不加節(jié)制的利用,幾個(gè)月之后草原即會(huì)變成不毛之地,對(duì)于游牧生活這無(wú)異于竭澤而漁。野生食草動(dòng)物通過(guò)遷徙,合理利用了不同類(lèi)型草原的植被,有意或無(wú)意實(shí)現(xiàn)了草原輪牧,保護(hù)了草原,同時(shí),又以這種方式練就了強(qiáng)健的體魄,進(jìn)而保證了物種的延續(xù)。家畜因人庇護(hù)野性基本消失,但是,牲畜必須得適應(yīng)四季天然放牧,長(zhǎng)途遷徙同樣為合理利用草原的方式之一,同樣,四季轉(zhuǎn)場(chǎng)也是游牧牲畜自然淘汰和強(qiáng)健體魄的方法之一。

人類(lèi)社會(huì),知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、文化等一代又一代流傳下來(lái),牲畜和牲畜之間也有一種東西,一代接著一代傳遞。常年的轉(zhuǎn)場(chǎng)經(jīng)歷,尤其是春季轉(zhuǎn)場(chǎng)路上遭遇的險(xiǎn)情,讓所有行進(jìn)在牧道上的生命十分清楚:這條道路上沒(méi)有所謂人與動(dòng)物的區(qū)別,只有齊心協(xié)力才能抵達(dá)充滿(mǎn)希望的目的地。

20世紀(jì)70年代以前,草原上經(jīng)常發(fā)生這樣的事情:千里迢迢,牧民趕著羊群從冬牧場(chǎng)抵達(dá)春秋草場(chǎng),繼而進(jìn)入阿爾泰山夏牧場(chǎng),時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了幾個(gè)月了,路途上還能看到單只母羊帶著羊羔趕往夏牧場(chǎng)的情景。如果路途中不出現(xiàn)意外,母羊肯定能夠帶著羊羔找到自己的主人。這是一幕非常動(dòng)人的畫(huà)卷。羊群熬過(guò)準(zhǔn)噶爾盆地(阿勒泰地區(qū)冬牧場(chǎng)之一)漫長(zhǎng)的冬季,春季轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí),整個(gè)羊群的體能幾乎消耗殆盡。有些羊,尤其是待產(chǎn)的母羊在轉(zhuǎn)場(chǎng)過(guò)程中不知不覺(jué)掉隊(duì)。有時(shí)候,掉隊(duì)的母羊可能加入從后續(xù)的其他牧民家的羊群繼續(xù)前進(jìn)。即便如此,這些母羊也不會(huì)忘記主人的聲音。它們往往在體力恢復(fù)后,便帶著羊羔踏上尋找主人之路。

游牧民和畜群之間的關(guān)系就是這樣微妙。牛羊依賴(lài)牧民的管護(hù),繁衍生息,它們每年用整個(gè)畜群一半左右的生命為代價(jià),支撐牧民的生活需要,維系著自我發(fā)展。對(duì)于畜群而言,這種生存代價(jià)肯定是殘酷的,但恰恰是因?yàn)檫@種殘酷,在生命的大多數(shù)時(shí)間,畜群保持著與自然狀態(tài)下的食草類(lèi)動(dòng)物截然不同的命運(yùn),它們可以悠然地享受大自然的恩賜,不必時(shí)刻提防食肉類(lèi)動(dòng)物的攻擊。

游牧社會(huì),牲畜就是游牧民的全部。他們?cè)讱⑸螅麄兏鼝?ài)自己的牲畜。每一頭牲畜,在游牧民的心里都有一個(gè)名字,以及圍繞著這個(gè)名字的故事。不管是漫長(zhǎng)的冬季,還是天堂一般的夏牧場(chǎng),都是游牧生活的一部分。從冬牧場(chǎng)到春秋牧場(chǎng),再到夏牧場(chǎng),從夏牧場(chǎng)到春秋牧場(chǎng),最終回到相對(duì)穩(wěn)定的冬牧場(chǎng)。牧民日復(fù)一日,年復(fù)一年延續(xù)著古舊的游牧畫(huà)卷。

巖畫(huà)及其他

中亞(新疆)草原歷史復(fù)雜,歷史悠久,正所謂后來(lái)者總是占據(jù)前人的地盤(pán),文化遺存疊壓現(xiàn)象非常普遍。因此,徹底弄清楚草原文明沿革歷史,絕非易事。

最早關(guān)注中亞草原文明的先驅(qū)是沙皇時(shí)期的俄羅斯及后來(lái)的蘇聯(lián)。我國(guó)對(duì)草原文化的研究起始于20世紀(jì)80年代以后,其中最大的考古發(fā)掘活動(dòng)在伊犁河谷。發(fā)掘成果最豐富的是吐魯番洋海古墓、巴里坤蘭州灣子、東黑溝遺址等,正在進(jìn)行中的溫泉縣阿敦喬魯草原考古發(fā)掘則進(jìn)一步完善了中亞史前時(shí)期新疆草原文明版圖。

巖畫(huà)和草原古墓及遺跡是草原文明的歷史脈搏。帕米爾高原、天山、阿勒泰山及準(zhǔn)噶爾盆地西緣阿拉套山、巴爾魯克山、塔爾巴哈臺(tái)山、瑪依勒山、加依兒山、薩吾爾山等地均分布著大量巖畫(huà)和草原古墓等草原先民遺跡。巖畫(huà)內(nèi)容有動(dòng)物、狩獵以及生殖崇拜等與古代游牧生活息息相關(guān)的內(nèi)容。

幾年前,我在巴里坤草原東黑溝考古現(xiàn)場(chǎng),面對(duì)遍布巖石表面的巖畫(huà)曾經(jīng)記錄了下面一段文字:

草原上所有繪畫(huà)高手都來(lái)了,從接到通知的那一刻起,他們就確定了自己作品的主題。比賽正式開(kāi)始了,東黑溝居高臨下的地勢(shì),浩如大海的巴里坤湖風(fēng)光,美麗的巴里坤草原風(fēng)光賦予了畫(huà)師們靈感的翅膀,他們不僅刻畫(huà)了賴(lài)以生存的牲畜,而且充分展示想象的空間,用一些抽象的圖案,將狩獵、圖騰、太陽(yáng)等等事物表達(dá)了出來(lái)。畫(huà)師們高漲的創(chuàng)作熱情,從日出延續(xù)到日落,甚至點(diǎn)燃火把工作到了深夜,以至于草原上徹夜不息的傳來(lái)畫(huà)師們?cè)趫?jiān)硬的石頭上鑿、磨、雕刻巖畫(huà)發(fā)出的響聲。

畫(huà)師們?cè)?jì)劃在東黑溝一帶所有的石頭上留下作品。也許他們做到了,只不過(guò)由于年代久遠(yuǎn),洪水、風(fēng)霜抹掉了他們的成果。總之,某一天早晨,也可能是夜里,一陣濃霧過(guò)后,畫(huà)師們攜妻帶子神秘地消失了。他們的王,繪畫(huà)大賽的組織者以及將軍、侍從、牲畜等等也消失了,只留下斑駁的巖畫(huà)以及他們?cè)?jīng)生活的遺跡等待著后來(lái)者。

草原古墓是另一把能夠幫助我們了解草原歷史的鑰匙。北疆草原古墓眾多,從封堆式樣來(lái)分有土堆墓、石堆墓、石圍墓(石板墓)、八字胡須墓等幾種類(lèi)型。

專(zhuān)家推測(cè),石圍墓很可能是家族或有血緣關(guān)系的公共墓地,神秘的八字胡須墓則可能與草原先民的圖騰有關(guān)。土堆墓和石堆墓遍布中亞草原,由于這類(lèi)墓葬數(shù)量眾多,其中不乏巨型大墓,因此備受人們關(guān)注,從現(xiàn)有考古資料來(lái)看,大土堆墓、石堆墓很早以前就引起了盜墓者的關(guān)注。正是由于這個(gè)原因,近現(xiàn)代考古工作者對(duì)這類(lèi)墓葬的了解也相對(duì)多一些。

從伊犁河谷草原古墓發(fā)掘成果來(lái)看,新疆草原古墓最早可追溯到史前時(shí)期塞人(斯基泰人),下限則到了近現(xiàn)代。大型土堆墓、石堆墓則非部族或氏族首領(lǐng)墓葬莫屬。

中亞特殊的氣候條件,為游牧文明的發(fā)展提供了先決條件。古人馴化了綿羊和牛,開(kāi)啟了利用平原草場(chǎng)的先河;馴化了生性活潑好動(dòng)的野山羊,開(kāi)發(fā)了占新疆草原面積三分之一的山地草場(chǎng)。但是,僅有這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,于是,他們馴化了草原文明的翅膀———馬。馬的馴養(yǎng)及二輪或四輪馬車(chē)的出現(xiàn),為中亞游牧文明的遷徙插上了翅膀。世事滄桑,歷史翻過(guò)了幾千年,游牧生活的基本要素及文化傳統(tǒng),隨遍布中亞及新疆的古老的牧道一起被后來(lái)的游牧民傳承了下來(lái)。

游牧沉思

新疆是我國(guó)三大草原畜牧業(yè)基地之一,草原總面積8.6億畝,可利用面積7.2億畝。草原類(lèi)型多樣,已知牧草2 930種,分布面積廣,飼用價(jià)值高的優(yōu)良牧草382種。得益于這些優(yōu)越的游牧條件,帕米爾高原牧民能夠在海拔4 000米以上的草原游牧,北疆牧區(qū)牧民則從平原草場(chǎng)一路探索,進(jìn)入高緯度海拔3 000米以上的草原。

游牧現(xiàn)實(shí),不能不讓我思考草原文明以及現(xiàn)代城市人心目中游牧生活的原始或荒涼的含義。何以我們心目中的荒涼,牧民們視而不見(jiàn)或者將其視為一種生命過(guò)程,能夠無(wú)所畏懼地往來(lái)于茫茫古道?尤其是一年兩次穿越將軍戈壁的游牧民,他們完全可以選擇離開(kāi)或者換一種生存方式,遠(yuǎn)離荒涼絕望的將軍戈壁,放棄貧瘠、封閉、寒冷、大風(fēng)肆虐的北塔山。將軍戈壁上演的轉(zhuǎn)場(chǎng)行為,北塔山游牧生活的現(xiàn)狀顯然不僅僅是一種恪守傳統(tǒng)。北疆其他地區(qū)年復(fù)一年的轉(zhuǎn)場(chǎng)牧民同樣詮釋類(lèi)似的生存之道。他們的生存狀態(tài)說(shuō)明,幸福是一種感覺(jué)。那么原始及荒涼,等等,同樣是一種感覺(jué)。

若干年前,我看過(guò)一部介紹生活在埃及撒哈拉沙漠腹地基督徒的電視片,據(jù)說(shuō),居住于此的人們至少隱居了1 000年以上,他們沿襲著古老的自給自足生存法則,日出而作日落而息,對(duì)于現(xiàn)代人而言,他們?nèi)缤钤谀硞€(gè)平和安謐的地外星球。撒哈拉沙漠是世界最大流動(dòng)性沙漠,其自然環(huán)境可想而知。他們?cè)谏衬沟卣业降男腋:桶惨荩樾闻c哈加依等牧民在北塔山的生活相仿。實(shí)際上,世界各地還有許多類(lèi)似的人群或個(gè)體,他們的生存現(xiàn)狀用現(xiàn)代文明尺度衡量簡(jiǎn)直是“苦修”,然而恰恰是他們面對(duì)荒涼的“苦修”又讓許多現(xiàn)代人心生羨慕,自愧不如。

20世紀(jì)80年代初期有一首名叫《單程車(chē)票》的歌曲曾經(jīng)風(fēng)靡世界。這首歌之所以流唱至今,反映的就是任何人從生到死說(shuō)白了就是一張單程車(chē)票。這趟沒(méi)有返程的列車(chē)上,有的人活得從容,有的人活得拘謹(jǐn),有的人活得幸福,有的人活得痛苦,有的人為自由而活,有的人為金錢(qián)或權(quán)利……差距是如何產(chǎn)生的呢?

DNA先天而成,是我們無(wú)法改變的,而后天的行為方式卻可以隨時(shí)修正。其實(shí),游牧生活現(xiàn)實(shí)的悲壯、荒涼、原始,等等,就是心靈歸所問(wèn)題。心靈無(wú)所皈依,人就處在漂泊不安當(dāng)中。心靈有了歸所,心就安定了。心靈歸所,可以是一城一地,一山一水,當(dāng)然也可以是游牧生活。生命具有極強(qiáng)的可塑性。心靈有所皈依,我們會(huì)明白幸福因人而異,幸福無(wú)所不在。