龍何為?虛構何為?(創作談)

舒飛廉

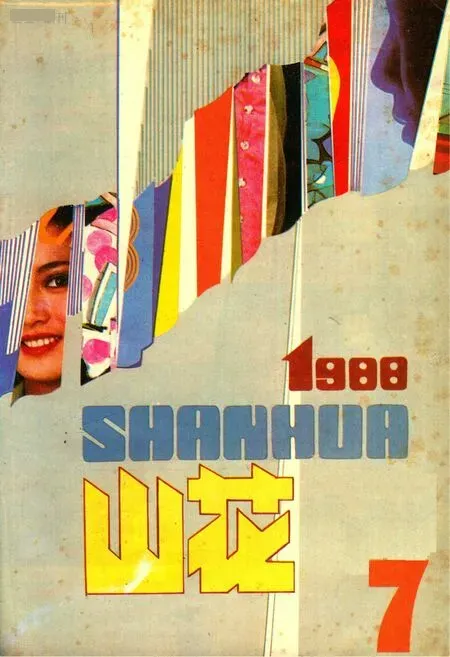

飛廉兄,你到底在寫些什么?“綠林記”系列差不多有十年的時候,我也停下來反省自己。四十歲是一個奇怪的年齡,有的人歸隱山林,有的人避世網絡,有的人混跡市井,有的人卻重新踏上長征路。由《飛廉的村莊》《草木一村》到計劃中的“風土記”與“云夢小說”,由淺入深,由易到難,由速寫到深描,由田園牧歌的鄉土寫作到“重新進入”的生態寫作,路徑清晰,我決心已定。可是在林中的另外一條小路“綠林記”上,我費時費力,寫下《洞庭記》《龍宮記》《金驢記》《會仙記》《崇寧記》《藍橋記》等二十余個非驢非馬的文本,眉目模糊地刊登在《九州幻想》《飛·奇幻世界》《今古傳奇·奇幻版》與《山花》《小說界》等絕非登對的雜志上,它們吵吵嚷嚷,互相駁斥,令作者本人心神恍恍惚惚,舉棋不定,舉燈向前,依然是山重水復疑無路,柳暗花明沒有村。也許它本來就不是路,而是一個迷宮?也許出發之前,就不應該同時選擇兩條路?同時踏入兩條河流,同時去走兩條林中小徑,這樣的家伙,就像拔著頭發想離開地球的瘋子,活該被困在米諾斯的迷宮,你還指望你的望舒送來紅繩?

“綠林記”的世界里,活躍著好幾位主角(敘事者)。飛廉是遠古神話中的風神,與月神望舒一道在《離騷》里,為詩人拉車,據說殷商時代也有一位與惡來同時的勇士飛廉,飛廉又是一種草,有刺,開著紫色的花,有清利濕熱、健脾益腎的藥效,我老家的田埂上,散播得到處都是,飛廉也是蟑螂的小號,陳村老師就是據此小強長小強短地叫喚我……“綠林記”里的飛廉復姓司馬,在廟堂之上,有著太史的身份,他其實贊成主流的意識形態,無論如何奔忙,他都會回到東京汴梁紫金山的天文臺,去鳥瞰他的宇宙——故事里的時間,的確是設置在北宋南宋之交,政治清明,都市繁華,人文薈萃,科技進步,然并卵,凜冬將至。趙文韶隱居在德安府的云夢縣,他的名字,是由南北朝梁代吳均《續齊諧記·清溪小姑》里引出來的,這位江南的士子,與清溪神女一夜歡會,第二天早上起來,發現神女又回復到冷冰冰的雕像,我覺得隱士趙文韶還有一點像柳毅,身上有一種《太平廣記》故事里的書生們孤寒深情的影子。未央生自然是由那本著名的情色小說里來的,我拔高了他的生命能量,讓他閱盡春色之外,又學習呂洞賓、張三豐這些人,在清明上河圖里,去做一個積鉛于廛市的內丹術士。未央生的師弟袁安,名字取自東漢末年的那位隱士,陶淵明贊他:“袁安困積雪,邈然不可干。”但在綠林記的世界里,他只是一個剛出師門,尋找人生道路與心中佳人的青頭小伙子,是一位地道的游俠。對,還有木劍客,我辦了十幾年的武俠雜志,在雜志與網絡上,都在用“木劍客”這個ID,綠林記中的木劍客,是武當山記名的掌門,臉長得像核桃,身材像猴子,以梯云縱云游四海——想想一只高能的跳躍在大路上的青蛙。這五個人,有讀者說,都是作者本人的化身。我從來沒有分辯過。但作者寫小說,絕非是想做意淫犯。我們誰又了解自己呢?了解自己的辦法,可能是一氣化三清,陰陽構五行,讓主體成為復數,投射出更多的他者,讓他們運作在象征世界里?這五個大人物之外,其他還有張豎,我由《水滸傳》的“船火兒”張橫改來的,朱悟能,由《西游記》里的二師兄改來,還有小轉鈴,是我熟悉的一位朋友的名字,她這個ID,自然是由王小波的小說里撿來的。我讀王小波,并沒有翻《金瓶梅》來得勤勉。也許那個神經兮兮龍精虎壯的黑驢也應算個“人物”。由種種古典與名著里收集到的這些家伙,當然是將他們的“基因”,也帶進《綠林記》系列文本,互文與反諷不可避免,油滑與吐嘈不可避免,我還是努力讓他們在戲仿之余,能夠沉潛到故事里,得到嶄新的生活,奇異的任務,真誠的生命,讓他們能在美麗新世界里重新生長出來。

集齊七個龍珠去召喚神龍?就像劉備得到五虎上將與孔明賢弟之后,去匡扶漢室,宋江聚義天罡地煞的好漢們扯旗造反,唐僧帶著取經小組直奔西天,賈寶玉在十二金釵簇擁的大觀園里領悟空與色,飛廉趙文韶袁安未央生木劍客,扯著一匹黑驢子,在大宋的晴天麗日之下忙些什么呢?我可能已經讓典型的武俠小說迷們失望了。在這個貌似江湖的世界里,沒有練功,沒有擂臺,沒有殺人,沒有攻城,刀光劍影又少又不過癮——事實上,這是一個反武俠反江湖的反故事,它的主題,有可能是“龍(俠客)的缺席”?曾經盤踞在神州各處湖泊江河之中的龍離開了我們,去往茫茫的宇宙(想想《變形金剛》里的擎天柱們不愛在地球上玩耍了),人怎么辦?有的人摹仿龍,有的想修行成為龍,有的去尋找龍珠與龍骨,發現龍的幽靈與蹤跡,有的埋頭重建龍宮,有的沉醉于撰寫《龍的歷史》……的確是召喚神龍,但龍已經不在了。于作者來講,這可能是一個隱喻。西方自十二三世紀開始,理性覺醒,肯定自我,直至二十世紀初尼采談論“上帝之死”。其時發生在中國的,大概是“龍之死”吧,唐宋以降,先是作為文化符號的龍,在《西游記》等文本里,被佛道儒的知識權力規訓——抽取龍筋得到金箍棒的孫悟空其實是龍的分身,后來在現實的世界里,作為龍的化身的“天子”被最后驅趕出故宮——科學的優勝,庶民的優勝,也是西方的優勝。龍的缺席,在我看來,大概是神話、儀禮、野性、自然、生命能量、身體、東方、鄉土的缺席,我們也許需要重新建構一個世界,去征召他者、它者與祂者?如果重建已不可能,起碼應有重構的“姿勢”?如此這般演繹下去,故事的時間會發生松動,北南宋也成為“當代”的轉喻,這些披著古裝往返的人物,他們好像有一顆驚弓之鳥般的后現代之心。因此文本的主題,并不在于拆解那個名叫江湖的世界,而是試圖建立新的圖景,但作者發現如同《龍宮記》里所寫,雖然有著并非可靠的圖紙,重建龍宮的工作也是漫長無期、后事難料。

就像《金神記》里描敘的,至少在一萬年之前,云夢澤的周邊布滿了馬來鱷,它們的存在,給湖北以“鄂”的異名。馬來鱷在撤退東南亞之前,在江漢平原上展現的技能,除了在雷雨之前打鼓一般鳴叫,還有特別的挖地洞的本領。何新說鱷魚是龍的原型,我相信的。它們挖出來的地洞,也就是龍宮的原型。《太平廣記》里有一個《震澤洞》的故事,我很喜歡,說的是梁武帝的時候,有人跟皇帝報告,說自己掉進龍宮里,結果發現,“此洞穴有四枝:一通洞庭湖西岸,一通蜀道青衣浦北岸,一通羅浮兩山間穴溪,一通枯桑島東岸。益東海龍王第七女掌龍王珠藏,小龍千數衛護此珠。”可見當我們在東亞的山地與平原上種稻麥筑城墻的時候,龍王們早就悄悄地將地下挖出了四通八達的龍宮,就像現在修好的高鐵似的,供它們往來便利交通。在我們熟悉的倫理世界之外,上有神秘莫測之宇宙,下有層層環繞的龍宮。有時候我覺得自己寫這些小說,也是像笨拙的馬來鱷在挖地洞,每一個文本都是地洞的一段溝回,它們被觸發,脫出我的控制,不知道會通向哪里,也不知道地洞能否最后連起來,說不定繞來繞去,還是在家鄉的池塘旁邊。我也喜歡給每一個文本都安排一點這樣迷宮一般的結構,主人公們興致沖沖地跑過來,經過一番行動,雖然解開了一些謎團,隨即卻發現掉進了更深的大麻煩。我在地底下虛構的時候,更多的朋友們寫大地上的寫實故事,寫人間的煙火、都市的繁復,手藝精湛,繪聲繪色,我當然有時候也是很羨慕的——這樣的時代,去談論龍太離譜了,虛構也是。可我還是忍不住要為自己辯解,小說除了努力摹仿現實,其實還可以更高蹈一些,更自由一些,更無功利一些,《聊齋志異》《鏡花緣》《西游記》以至唐傳奇、《山海經》都是很好的例子。如果說寫實是弓背的話,虛構就是弓弦,它們產生的敘事張力,才可以將人這一支虛無之箭,射向蕩漾著引力波漣漪的時空?

回到這個《金神記》,我喜歡它的地方,除了寫出了自己鄉土的痛楚之外,還在于我在盡量讓鄉土與龍宮連接起來,所以特別牽強地扯出了一條“蟲洞”,它因為能夠扭曲時間,所以能夠將未來、當日與過去連接起來,將新石器的開端、北南宋與未來的賽博空間連接起來,在這個蟲洞跳躍連接的三個空間里,馬來鱷在云夢澤自由地游弋,龍宮在洞庭湖下穿梭往復,地鐵在大武漢奔馳如電。而這些構成了古往今來那些書生、術士與俠客們游俠、修行與行樂的背景。

將兩條林中路連接起來之后,會是更麻煩的文本迷宮吧。不過話說回來,既然選擇了這樣荒唐無忌的虛構,就像熱愛挖地洞的馬來鱷,飛廉兄你就堅持到底。如果沒有地圖,就相信那些文本自身,它們會互相感應,互相召喚,自己連通。即便沒有紅線,在更深的地底下,說不定也可以遇到奇異的寶石、龍珠與玄鐵,哪怕沒有這些獎賞,能像梁武帝的報告人那樣,啃到一嘴青泥,細嚼幾只燒燕,也是好的——家鄉話講,戳了燕子窠,變成癩痢哥。學龍吃燒燕,飛廉兄你就是不長癩痢,怕也難保曾經滿頭的青發了。