探析《藝術在沒落中升起》

摘 要:德國新表現主義在上世紀70年代的西方藝術界被稱作去物質化的觀念藝術,然而傳統藝術在當時是不被認可的。《藝術在沒落中升起》一書中的偉大畫家就將焦點集中在裝置和綜合材料這樣的藝術形式上,以及它表達了當時德國的政治和文化精神。那么,這種精神對我們現當代繪畫有什么啟發和影響呢?

關鍵詞:西方藝術;觀念藝術;綜合材料

一、德國新表現主義及畫家

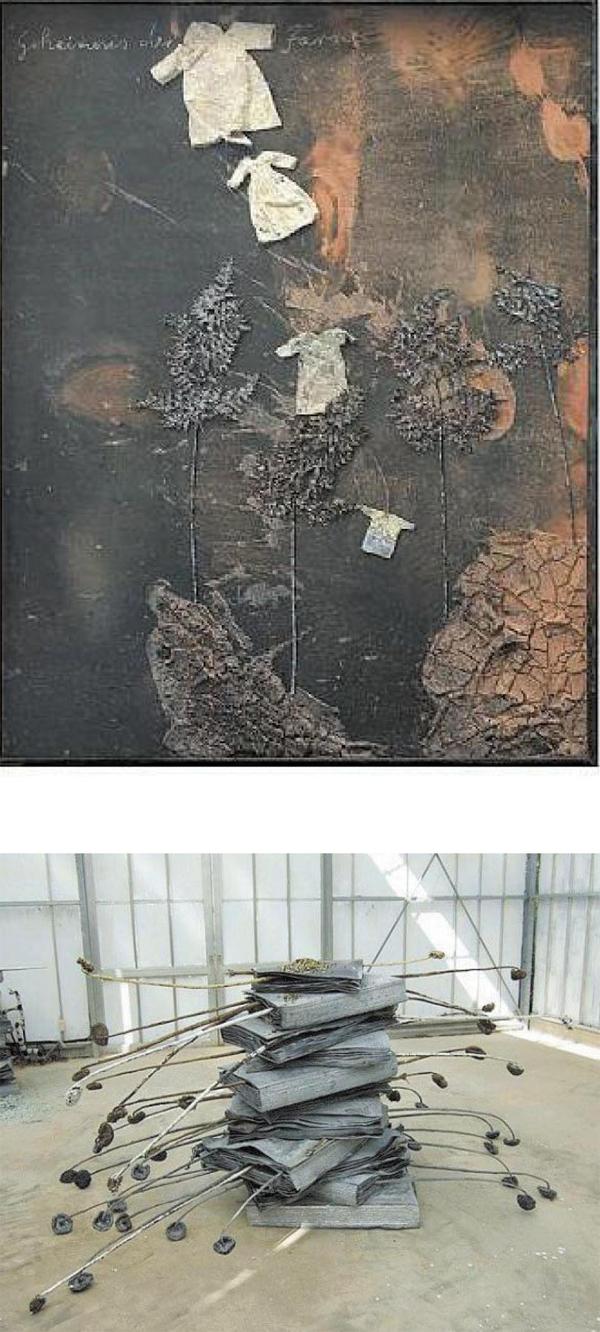

作為德國新表現主義的重要代表和當時藝術材料與藝術觀念方面的理解,我覺得這本書能高度概括。在觀念上,它包含著宗教神秘主義、德國藝術思想傳統、德國現象學哲學,等等;在材料上,它突破傳統的限制,不拘一格。這位具有神秘主義傾向的藝術大家就是安瑟姆·基弗,也是我很喜愛的畫家之一。在德國他被公認為最重要的藝術家,他的藝術無論從創作手法還是呈現面貌都極為現代,隱含著一種飽含痛苦與探索歷史的意味。

在材料上,基弗繪畫風格較為自由和抽象,大量運用樹枝、石頭等綜合材料。與當時德國的一位藝術大師格爾哈特·里希特形成了異樣的繪畫風格,基弗的作品以灰暗基調為主,這肯定是與具有著神秘主義傾向的和對自然與物質的玄奧的藝術家有關,就像基弗自己所說:“我解除物質的外衣而使它神秘化”。

在觀念上,基弗繪畫中所傳達的成分是非常復雜且多樣化的:有宗教、猶太神秘主義;有尼采哲學和波伊斯當代藝術的傳統思想;有以保羅、巴赫曼為主的當代德語詩歌;有德國海德格爾的現象學哲學。這些都表現了這位偉大且有思想的藝術家不是僅僅停留和關注民族戰爭所帶來的歷史性批判上,而是通過他的作品來思考和傳達世界的本源。這便是海德格爾真正意義上的“藝術作品的本源”。

他的繪畫理念向我們表達了當時德國的歷史和文化。我們說不管哪個時期的一個藝術家的畫都跟當時的歷史、畫家自身的經歷有關,畫面所表現的內容即是畫家內心的表達和他們的信仰!

一幅畫要有思想,思想對于一個畫家來說非常重要,它關系到創作的每一個細節和作品的整個框架,還有其所表達的精神,基弗的繪畫思想讓我們看到了整個德國歷史與文化的發展。

二、中國現當代繪畫現狀及其面臨的問題

由此,我不得不聯想到我們中國現當代繪畫的狀態又是什么樣的?現如今,在國內,當代藝術家們都小有成就,在這個圈子保持現狀,不想突破、改變。但是,從另一方面來看,當代藝術的興起反過來刺激了傳統繪畫,對整個繪畫來說提出了新要求,這是個好的趨勢。那么,后現代之后,架上繪畫我們應該堅守什么?

繪畫的語言秩序無論是中國繪畫還是西方繪畫總是跟隨著時代的發展而變化的。時代之所以發展進步也顯現出藝術家們的智慧、思想和創造力。當我們面對當今世界錯綜復雜、變化萬千、繽紛多元的文化現實時,藝術的種種行為不得不在思想的文化前沿上表現得異常活躍。我認為,西方文化觀的出現與前進都經歷了上百年的發展演變,是以一種縱觀時間序的方式來被社會接受的。中國的改革開放是將西方許多的文化觀積累在同一時間里降臨在橫向的空間序里的復雜場面,不同的人有不同的看法,當然是各取所需,各執己見,缺失了認識過渡的中間環節。

我們回想,中國這三十年的繪畫歷程,加上繪畫始終走在前頭,一些藝術家既不愿回到過去,又不敢勇往直前沖破傳統,他們就在這中間徘徊著,思索著。從文藝復興開始,藝術脫離了宗教,藝術一旦離開宗教文化就等于上帝不復存在。后來,藝術又轉向了人文主義,再到印象派的英雄主義這個過程,這期間,開始張揚人性,抹滅了神性。人定勝天,知識就是力量的這種觀念破壞了我們賴以生存的環境,最后把我們的人性也給扭曲了。以至于后來哲學家提出“從哲學意義上來說人已經死亡”。在藝術上的反映是前衛的崛起迅速顛覆了傳統,拋開技術,當代藝術的列車如何在往下開——這就是我們所面臨的問題。

在我們這個快速發展的時代,繪畫并不是越激進就越好,傳統繪畫也不能丟棄,傳統藝術形態也可以很現代很前衛。傳統文化在變革后也可成為新的文化傳統,也可使文化傳承,現當代文化就是對傳統文化的一種審視和深化。

三、德國新表現主義繪畫對中國現當代繪畫的影響

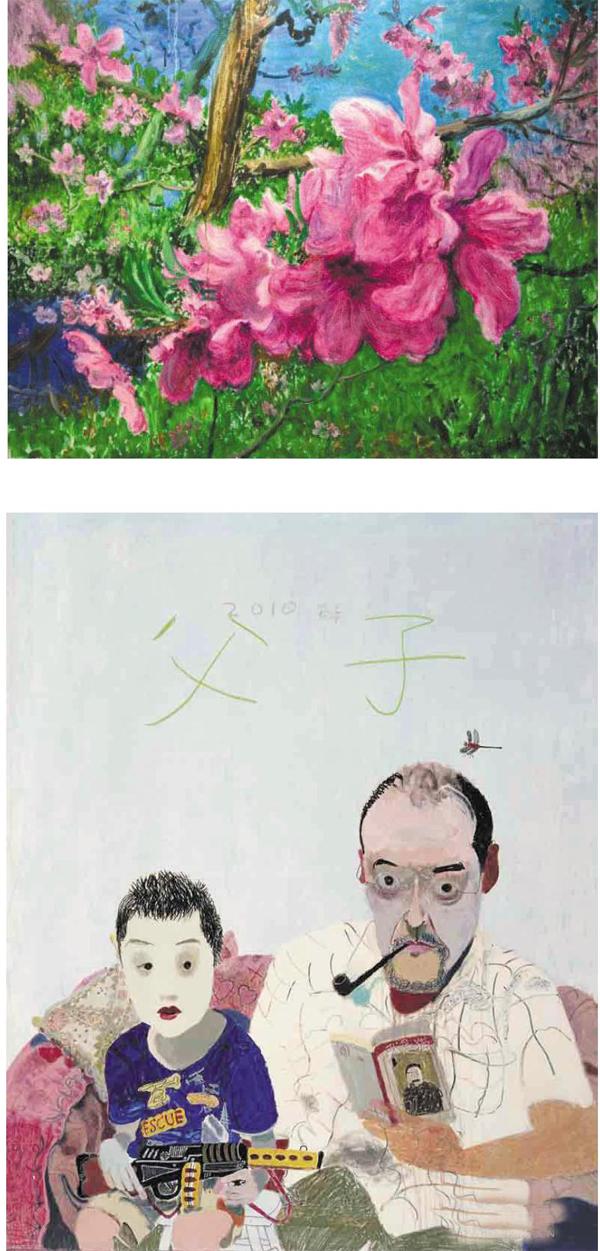

德國新表現主義繪畫大師基弗給中國繪畫帶來了很大的作用,使中國繪畫打破傳統,脫離架上寫實主義繪畫,他以材料研究為主,用材料將傳統繪畫與現當代繪畫貫穿起來,不放棄借鑒古老傳統繪畫,探究那些我們過去不為人知的極具表現力的藝術和具有審美價值的繪畫語言和當時的人文精神,這些探究對新的繪畫語言藝術極有意義。中國新表現主義繪畫借鑒了德國表現主義,并且在中國的藝術領域得到了繼承和發展,在這期間,中國涌現出了一批像周春芽、王玉平等具有中國特色的表現主義畫家,他們的作品很好地借鑒了德國表現主義的繪畫理念、審美風格、語言形式等多層面的藝術精神。使得中國的藝術包含著既有傳統又有現代,既有民族性又有世界性的表現主義藝術。

那么,我們如何選擇自己的藝術道路呢?在當今政治大變革的動蕩時代,我們要正確做出判斷與選擇來重建繪畫語言的新秩序,想要在材料語言中找到新秩序,就要將認識論與方法論相結合,尋求我們文化淵源的深度與廣度,走出狹義的傳統繪畫,形成具有民族精神和傳統內涵的個性化語言,精神穿透材料而存在,材料才具有生命力。相信我們對藝術的探索會不斷前進,與時俱進,筆墨當隨時代!

四、結語

最后小結,我想用基弗的一句話:“藝術總是在遭受危險,但藝術不曾沒落——藝術幾未沒落”。

參考文獻:

[1]安塞姆·基弗.藝術在沒落中升起[M].

[2]黃梅.對話“新表現主義”之后[J].世界美術.2013,(02).

[3]陳瀟.德國新表現主義的四重奏[J].大美術.2006,(04).

作者簡介:

蔣駿,安徽師范大學研究生。研究方向:油畫