鄧博仁:在掌控與失控之間

傅爾得

攝影記者與嚴肅的攝影藝術創作者之間,似乎有一條撕裂的鴻溝。所以,才會有攝影師們前赴后繼地從其所在的媒體辭職,全身心投入到一個不被打擾的創作世界中。

當然,也有不少商業攝影師在一次次的商業委托下,消磨了純粹的藝術創作激情。凡事很難兩全,在職業發展和藝術創作二方的撕扯中,手持照相機者往往成為一個巨大的矛盾體。

因此,1980年代曾在巴黎的時尚攝影界打出一片天的臺灣攝影界前輩郭英聲,在鄧博仁近期出版的攝影書《時光酵母》的前言中,寫下這么一句話:“在繁忙的工作中持續創作,不害怕嘗試新變化的人是很幸福的。”可見,對這條“撕裂的鴻溝”,郭英聲早已深有體會。

掙脫攝影記者的身份

隨著《時光酵母》一書的出版,鄧博仁近期在臺北接連辦了兩次展覽,這無論對觀者,還是對他的攝影記者同行來講,都是一種鼓舞。而在前輩郭英聲眼里,在工作之余能全力以赴不斷嘗試的鄧博仁,是努力為自己爭取了一份不受拘束的創作之樂。

作為一名有著十幾年資歷的報社攝影記者,鄧博仁多年來一直以一股率真且執著的創作熱忱,來“抵抗”攝影記者這份職業日積月累帶給他的消磨。或者,正是在平日工作的海量快照中,他才積累一股巨大的顛覆力量,從新聞攝影中努力掙脫出來,試圖建立個人的獨特視覺語言。

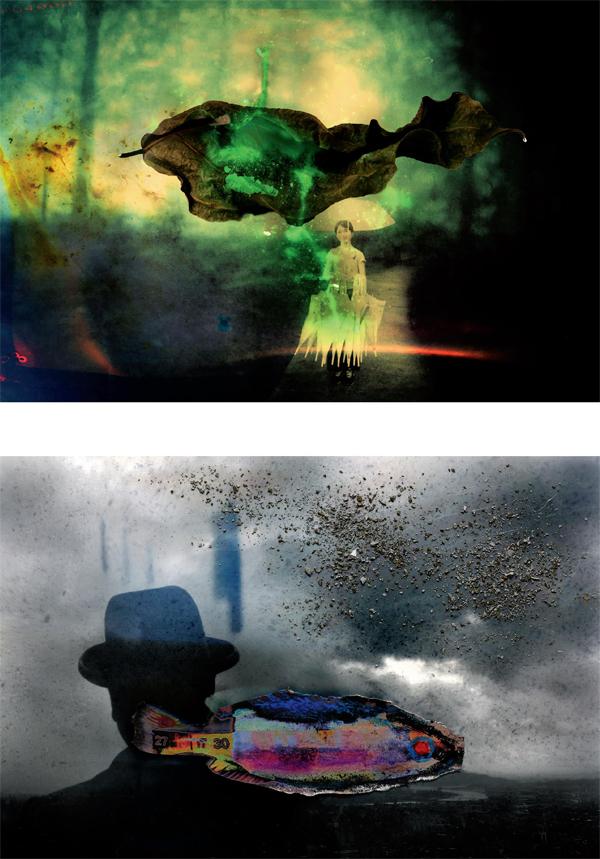

作為一種“民主”的媒介,攝影一直以來都對創作者的顛覆行為持鼓勵態度。鄧博仁的作品如同一個時間觸發器,讓觀者在進入畫面的同時,消解掉攝影本身的瞬間性,讓觀者進入一段時間曖昧的記憶與夢游中。無論是從創作形式還是在題材、故事上,鄧博仁的作品都散發著一股濃稠渾濁的氣息,讓觀者一時之間無法穿越層層疊疊的信息來把握攝影與現實的關系,最終他掉入到不知疲倦且意興盎然的創作中,進入到潛意識的神秘世界里。

突破時間的局限

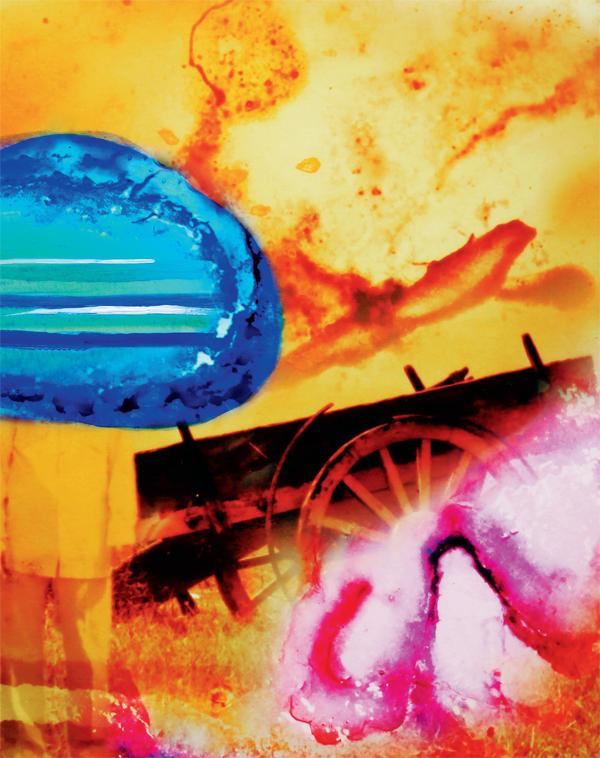

鄧博仁用了多種方法來突破攝影的時間局限,以發展他有意為之的“時間酵母”系列。為了把時間發酵,他運用了大量拼貼、繪畫、添加物等綜合媒材,且將這些不同肌理的媒材組合在一個二維的影像空間內,從影像的角度來認知世界。

鄧博仁所運用的方法之一,便是把底片故意放在潮濕的環境中,任其發霉發酵,再拿出來曬干翻拍。這是他樂此不疲的一種創作方法,他把當攝影記者時拍攝的底片放到一個自制的惡劣環境中,大約一個禮拜后進行“采收”;而采收后的底片,其原有的藥膜面大都在霉菌的作用下不同程度地發生了“病變”,那些病變的結果,成了鄧博仁最終作品中的一部分,從而在整體上加重了作品的含混和曖昧。

對底片進行再創作,并非司空見慣,但也有不少攝影師會采取這種創作方法。在“掌控”和“失控”之間,在影像創造的過程中放棄部分控制權,靠一點運氣或許會得到神來之筆,但無論如何,這種可控當中的不可控,有意無意間迎合了攝影的特性,即我們能主觀地對現實生活的某一場景進行有意的框取,卻無法隨意擺弄現實。

鄧博仁的創作,便是在掌控與失控之中,表達對可以觸摸但又回不去的記憶的憂郁之情,在有意為之和放任發展之中,表達他對社會發展有意見卻又無法改變現實的無奈。而歸結起來,這些創作都是從鄧博仁本人的成長歷程出發。我們可以從他如密碼般濃縮重疊的圖片表層,看到一個臺灣人的成長經歷,看到臺灣發展變化中的某個側面。

創作中的臺灣底色

鄧博仁1969年出生在臺灣屏東,離開家鄉到臺北念大學后,便開始懷有對家鄉的復雜懷念。從小與父親的疏離,與爺爺的親密,以及鄧博仁在成長過程中所體驗的情感,都影響了他的成長。當他近兩年在云南大理拍攝田間照片時,觸發了對家鄉屏東的記憶,對自己兒時成長的回憶。而這些即刻的反應,又在無意間呈現在過去幾十年間大陸和臺灣的人們在成長過程中的相似性。

“相較之下,小時候的生活是單純的,高中畢業之后來到臺北,我喜歡臺北,但情緒又很復雜,好像我并不是很快樂。藍綠兩黨之間又吵來吵去,我的創作很多是在宣泄對社會的不滿。”

臺灣社會現實中的某些側面,透過鄧博仁的影像表達出來。當然,臺灣社會現實與大陸社會現實也不乏諸多相似的地方,作為一個攝影記者,鄧博仁見證臺灣在過去十幾年間的發展,見證新舊交替,在商業和政策的合力驅動下,臺灣社會經歷著不可逆轉的改造。鄧博仁將個人的成長經歷和對社會現實的情緒,通過“時間發酵”的方式,進行了曖昧渾濁的表達,而我們可以從中感知到他在此過程中的憂傷、快樂、發泄、擔憂等復雜情緒。鄧博仁撇開了傳統的攝影方式,轉向自由式的發散思維,他并非對現實進行直接的框取和復制,也不是通過影像進行直接的意見表達,而是讓個人、社會的記憶,通過多樣的“掌控”與“失控”手法,含蓄且飽含深情地表達出來,指向了一個超現實的世界。

“我很喜歡達利的作品和杰利·尤斯曼的作品,好像夢一樣。雖然我的作品也像夢,但我的夢都很真實,是從生活中刻畫出來的,不是虛構的。”