戲曲電影仍有一個開放的前景和未來

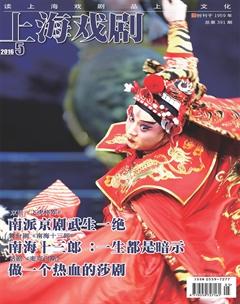

3月26日上影廠5、6號棚拍攝的最后一部膠片戲曲電影《廉吏于成龍》,時隔八年重新回到上海電影博物館藝術影廳進行了一次膠片放映。《廉吏于成龍》是本次“光影之戲——戲曲電影回顧展 ”的開幕影片,也是戲曲電影中極具創造性的作品。在映后,上海電影家協會副主席石川主持對談,與本片的導演鄭大圣、主演尚長榮深入探討戲曲電影在當代的困境和出路。

導演:鄭大圣(以下簡稱:鄭) ;主演:尚長榮(以下簡稱:尚) ;主持:石川(以下簡稱:石)

石:戲曲電影是中國電影中一個特有的類型,從上世紀30年代開始發展,持續到80年代后期,之后還陸續有少量戲曲電影出現。我做過一個統計,在這半個多世紀的時間里,大概一共出了400部戲曲電影。在1949年以前,剛好出了40部,占十分之一;在90年代以后也出了40部。而其余的80%的戲曲電影都出現在50年代到80年代這三十年中。上影廠上世紀最后一部戲曲片是1992年的《丫鬟傳奇》,之后就再也沒有戲曲片出品了,而在1993年,整個中國的戲曲片出品為零。這個片種,一方面是承載了中國傳統的電影和戲曲的集大成者,但另一方面,這個片種又離我們越來越遠。今天我們邀請了兩位著名的藝術家分別從戲曲和電影的角度談戲曲電影作為中國特有的一種藝術表現形式,它是如何傳承京劇、傳承戲曲這些傳統文化和傳統藝術的。

尚:今天很開心有機會在電影博物館和各位嘉賓共同再欣賞一次八年前我們上海京劇院和上影通力協作拍攝的《廉吏于成龍》。我自己是個電影迷,小時候就開始看電影,有時候一天要趕上兩三場。今天,我是以一個觀眾來看這個片子的。雖然參與了排演,也看過了很多次,今天再看,情感上還是很沖動的,一邊看一邊掉眼淚。

石:尚老師和“于成龍”這個角色是緊緊綁在一起的。這個戲是一個新創戲。從2002年排了這部戲后,這個題材還拍了電影、電視劇。這一系列作品都是這個原創劇目帶來的一連串影響力和效應。現在我們也請鄭大圣導演給我們介紹一下有關這部影片的拍攝經歷。

鄭:很難得有這樣一個機會,在上海電影博物館放映這部片子。這個片子放映的次數很少,首映在大光明。之后也沒有放映過幾次。而且這次還是為了支持我們,做的一次膠片放映,非常難得。另一個難得的原因是:這個片子其實是在這個院子拍的。電影博物館右邊的上海銀行,原來是上影的5號、6號攝影棚。《廉吏于成龍》是上影在這兩個攝影棚拍攝的最后一部電影,也是最后一部膠片電影。我們停機以后,第二天這兩個攝影棚就被取消了。為了紀念這兩個偉大的攝影棚,在博物館右手邊建造了一個放映廳——5號棚。

石:請問尚老師,在舞臺上表演于成龍和在攝影棚里表演于成龍有什么不一樣的地方?

尚:在攝影機前,我們沒有淡化戲曲表演,沒有追求自然主義、生活化,而是要把舞臺表演的細膩強烈地展現出來,這是一個探索。這不是普通意義上的電影,這是戲曲片,所以這種舞臺表演仍然很有沖擊力。我們用的手眼身法步、唱念做打舞都是為了這個故事和人物添磚加瓦。戲曲表演到了水銀燈下、攝影機前,要求演員更要深入、栩栩如生、有血有肉。

石:尚老師談到電影和戲曲的結合需要處理虛實的關系,但《廉吏于成龍》還是有一點和其他戲曲電影不一樣,就是讓琴師直接出現在畫面里,這也就是把舞臺的形式放在電影里呈現。請大圣導演來說一說這些鏡頭語言和構圖的想法。

鄭:坦白說,拍戲曲片是非常難的。最初我想了整整十天,不敢拍。在電影史上從來都是大師拍大家,而且都是大攝像師、大錄音師、大剪輯師、大美術師來拍京劇的大家。因為它確實太難了。從2008年逆時針往回看到四十九年前,電影大家們把戲曲電影的路徑都嘗試過了,我覺得我無路可走。最后我還是咬牙接了,但是首先要解決一個問題就是戲曲和電影的關系。戲曲和電影差別很大,戲曲和電影的虛實之間相差的不是說“遠”,而是截然相反的。

我也是一個愛看戲的人,接了片子后,我帶著我的主創看了好些現場演出,回來研究演出錄像,還包括去京劇院看排練。我發現有一個角度是以前沒有被考慮的。我看尚先生的表演,并沒有覺得和慣常的電影表演相左,你并不覺得這是一個夸張、虛擬的外殼。而我在觀眾席中,距離遠時是不容易發現的;當我站在側幕的時候,距離近并且有別樣的角度時,發現這些表演是情真意切的,并不覺得這臺戲那么的“虛”。當然,還有一個重要原因,這是一個新編京劇,不勾臉,它先天上是有空間的。

之前諸位大師嘗試過的諸多路徑,都有一個基本的前提:設定電影是實的,戲曲表演是“虛”的。但是在我看來,起碼在這部戲,虛實沒有本質上的抵觸。我想可以嘗試不去管虛實這個問題,于是我得到一個自我的自由。

在側幕我看到琴師。琴師的表現是非常精彩的,這是一位非常優秀的演奏者。在京劇創作中,琴師會參與唱腔的設計,從梅蘭芳、尚小云那一輩開始,他們藝術風格的建立和琴師的合作有很大的關系,人物的潛臺詞、內心的宣泄和表達,除了用唱詞外,還往往把感情延宕到了琴里。我認為,琴師的表現其實也是于成龍內心潛在人格的一個外化、顯現。尤其是尤繼舜老師是一位很有激情的演奏家。梨園傳統,一出戲會有幾個段落給琴師表現的。不光是炫技,這也是幫助塑造人物的。我們就想試試就做一個外化的顯現。

石:看片子時我有一個強烈的感受:琴師對人物情緒有提升作用。琴師的出場能夠帶著觀眾情緒和主人公的情緒往前走。所以這是大圣一個很獨特的地方。

鄭:琴師、攝影棚、剪影、電光等等在畫面里穿幫,這不是電影的做法,而是舞臺演出的場景;聲軌上除了伴奏,還會有風聲、鳥鳴、水流,這又是來自電影語言的,對此我們的錄音指導做了很多設計。

在剪接上,要有故事片的意識,也要嚴格遵從京劇的鑼鼓經。鑼鼓經本身就是語言,我們的剪輯陳曉紅做了很多功課,研究下來發現:京劇的鑼鼓經就是現場的剪輯點,它在我們觀劇的時候直接打出了什么時候是全景、近景、大特。非常厲害。尚先生對傳統藝術、對京劇的規矩是非常講究的。他一再和我們說,鑼鼓經是京劇的精氣神,不能隨便處理。一開始我們非常誠惶誠恐。后來,我們把每個場景做出模型來,給尚老師講解了一遍。尚老師聽我說了兩個多小時,然后說了“妙用虛實,出入古今”。我知道這不是一個簡單的贊許,而是一個很大的期許,是太理想的一個目標,我們只能盡量地朝著這個目標去做。我和我的團隊每每感嘆,尚先生來自于最深遠最精粹的藝術傳統,又恰恰永遠走在時代前面,是最開明最勇敢的藝術家。

石:尚老師和關棟天老師斗酒的那一場戲的拍法是很獨特的,一般我們假定觀眾的角度是在臺下,但是斗酒戲是從人物背后的上方俯拍的。這場戲的角度、道具、人物的演法都很奇特,向尚老師求證一下:這是專門為電影設計的還是從舞臺上搬下來的?

尚:斗酒戲是一個高潮,在舞臺上演出時也非常火爆。在電影里,我們又在聲音和鏡頭上提高了一步。扔酒杯時,舞臺上是往上扔。在拍攝時,是往后扔,往鏡頭蓋上扔。我特別想提的是,戲曲片,在換本的時候,鏡頭和音樂之間是很容易穿幫的。像3D《霸王別姬》,桑弧導演的電視藝術片《曹操與楊修》等都有一些音樂上的穿幫。《廉吏于成龍》中,經過和導演和音樂設計討論后,我們決定要做得細膩,這部影片最后沒有穿幫,銜接十分嚴謹。我們以后做戲曲片還是要嚴謹。

石:這個戲還有一個虛實的處理:在最后出現了實景,于成龍回歸田園。我們請導演談一下這里的處理。

鄭:片尾那個實景,我給大家介紹一下。影片開始,大家看到的也是實景,我們是從劇場進入,穿過南浦大橋底下那個三山會館的古戲臺進劇場,這三個是實的層次。三山會館以前是福建會館,那個舞臺是清末的,片頭這三個場景是一個實景層次。然后進入攝影棚,才是一個攝影棚的層次。就像尚老師說的,于成龍是清史稿里的名在列傳的真實人物,既然片頭是從劇場進入攝影棚,片尾我們想表達一個讓他穿行回歷史去的場景,所以在片尾也需要一個實景。

石:半個多世紀以來,戲曲電影一直在找一個結合,把實景和虛景結合在一起。所以剛才大圣說的,他是有這么一個穿越空間(時代)的探索,這背后是有匠心的。他把前輩用過的手法再沿用,同時也嘗試了過去前輩沒有用過的。我覺得只有這樣,才能把戲曲片的創作手法一步一步向前推,我是非常渴望看到每拍一部新的戲曲片出來,它都有一個新的拍攝手法。

觀眾:剛剛在這部影片中,我們看到包括剪影、二胡都非常令人激動,京劇與電影的創新很好地結合在了一起,但是內容題材稍有局限性,您覺得戲曲電影的發展是要保留傳統還是在題材上創新?您覺得有沒有可能用戲曲反映現實、突破限制?

鄭:忠奸戲是有戲曲以來民間文化的寄托所在,對清官的敬仰和賢君的期待,在現在這個時代,比你長一輩或者兩輩的觀眾還是會非常感動于這樣的故事,但是可能對你這代你不滿足,當然這是好的,你不能把社會前景寄托在貪和清的簡單分別上。那么在我們的片子中,我們既支持這種傳統,但是也要用一些方式,讓我們的影像保持在不至于沉迷的程度,讓我們知道我們在看戲,不完全等同于頌歌,我們支持傳統,但也要有祛魅。

第二個問題,我覺得戲曲電影還有無盡的可能,你剛剛提到的《霸王別姬》是戲曲片歷史上第一部3D,廣義來言,我們這個片子某種程度來說是中國版歌劇電影。戲曲電影今天的發展是每一代人一步步努力來的。而戲曲本身就有各種各樣的可能,所以不應該簡單說它會是怎么樣,而是它可能會怎么樣。這是一個開放的前景和未來。

(本文據該場對談實錄整理,有刪改,整理/龍海燕、石雪)