青澀的時光

○祝成明

青澀的時光

○祝成明

一

那是一個清晨,一個16歲少年的清晨。

1989年9月1日,我和本鄉的一幫同學相約去洋口中學報到。鄉村每天只有一趟班車抵達縣城。在麻麻亮的早晨,我們守候在路邊,等待一輛卷起漫天塵埃、噴著烏黑尾氣的老式中巴車。鄉間公路顛簸得很厲害,路面又窄,而且鋪滿了大大小小的石頭。全程幾乎找不到幾段平坦的道路。客車像一艘驚濤駭浪中的小舟,跌跌撞撞地撲通著。窗外揚起一片密密的浮塵,我們將窗戶關得嚴嚴實實的,悶罐車一路跳著勁爆的迪斯科。許多家長都陪兒女一同去學校。我的父親也陪我去。不過,我坐車,帶了一些衣服和書籍。父親騎自行車,后架上綁了一只大樟木箱子和半蛇皮袋大米,米堆里還塞著兩罐母親炒的菜,一罐是腌菜炒豆腐干(比平時多加了一些油水),一罐是辣椒醬(存放時間會長久些)。從我家到洋口有將近100里的路程,父親一大早就趕路去了,畢竟自行車跑不過客車。車到半路,一個陡坡上,客車超越了父親的自行車。透過朦朧的玻璃,我看見父親弓著背,雙手緊握車把,用勁地蹬著車。客車一擦而過,把父親遠遠地甩在了后面的煙塵中,我再也看不見。

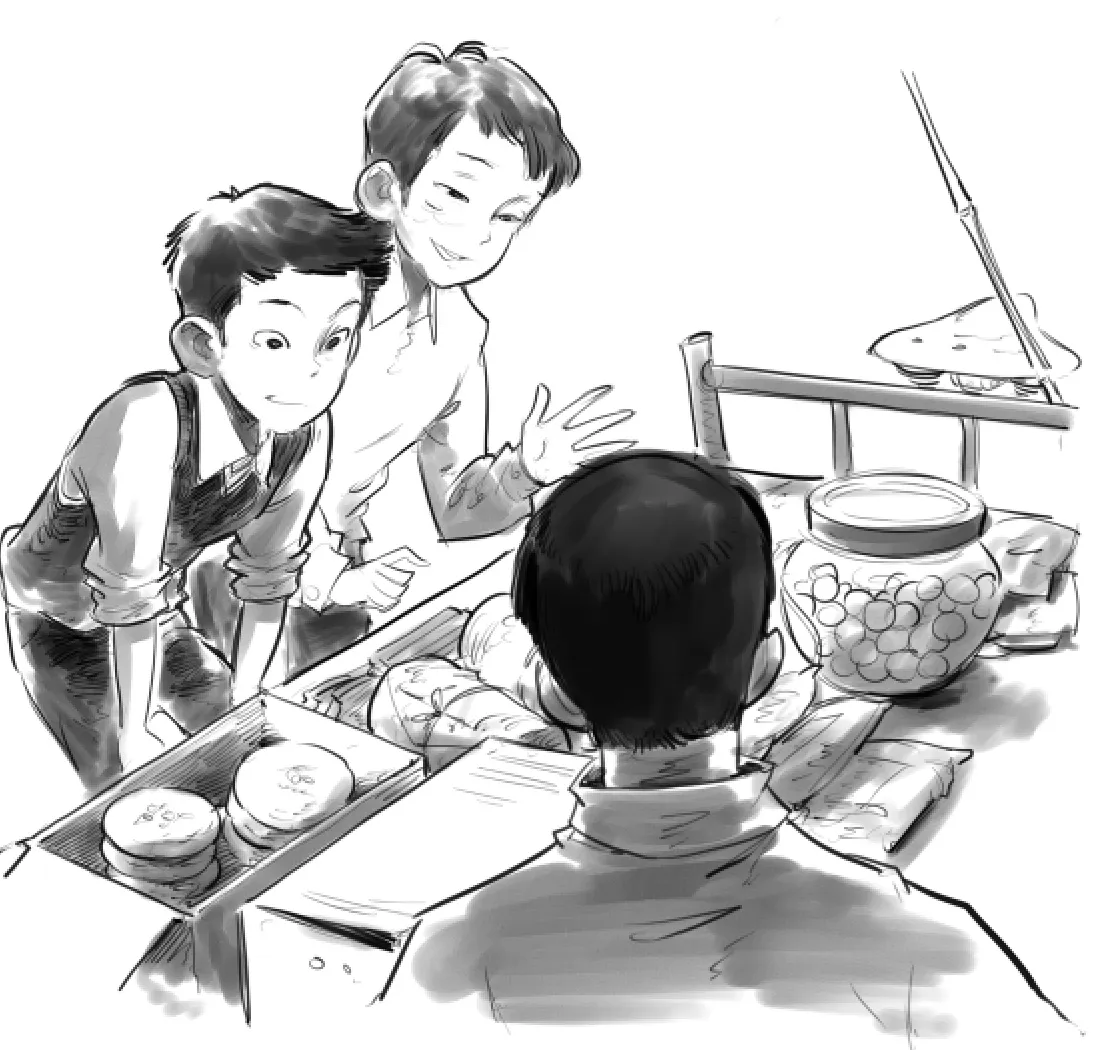

自行車成為父愛的載體,兩個瘦弱的車輪和一柄把持方向的龍頭,組成一個簡單、牢固的運動物,朝著目標咝咝轉動。學校離家有點遠,我一般不回家,太耽誤時間。何況回家一趟往返要花去5.4元錢,這在當時可是一筆不小的數目。我們的學費才30來元,一份辣椒炒肉或者胡蘿卜炒肉只要5角錢。每隔一段時間,父親及時為我送米、送菜。米要換成飯票,到食堂打飯,菜是家里的,一般都是菜干炒肉、霉豆腐、腌菜炒豆腐干和辣椒醬,變來變去就是這幾樣。其他的菜容易變質,吃不長久。高中三年都是咽干菜度過的。偶爾到食堂打點新鮮的菜,潤潤干燥的口,安慰一下開裂的嘴唇和焦渴的胃口。豆腐干吃得生白毛,還吃,以致有段時間,我見到豆腐干就反胃。長期缺油水,又長身體,我吃飯像一臺小型的挖機,一天竟然要吃掉2斤米。早上2兩稀飯外加2個大饅頭,中午8兩飯,晚上8兩飯。有一頓,我一下子扒了1.5斤米飯,感覺還不是非常飽。晚上下自習后(9點半左右),肚子又叫了,咕嚕咕嚕哼著揪心的小曲。那些賣蘋果、瓜子、油餅、豆芽餅、饅頭的小販,挎一個竹籃子,在寢室門口轉來轉去,惹得我們口水涌動。每次經過那里,我都要用手掩住鼻子,迅速離開。我怕那些撓人的香氣,挖空我的腸胃。有時克制不住,我就用飯票換一些,解一解饞。

為了饑餓的肚子,我們制作過假飯票,在黑燈瞎火時,騙騙小販。我們干過一些在今天看起來是非常荒唐的事,一幫同學圍著小販,很多黑手乘亂一齊伸下,渾水摸魚一把,撈白食。有時,故意碰翻小販的籃子,大家一擁而上,搶到一點就跑。寢室還發生過這樣的事,某某同學的箱子被撬了,一罐豬肉不知被誰吃掉了。老師總要問一下,上課時誰沒有在教室,但總是沒有結果。前幾年暑假,我到洋口菜市場買菜,遇見一位擺菜攤的中年婦女。我認出她就是20年前賣油餅的小販。我與她搭話,提起了往事。歲月將一些痕跡保存著,我們都記得清清楚楚。

青春是一所巨大的燃燒場,需要不斷地扇風,添加燃料。我的飯量大,父親來學校的次數就多了。父親到學校的時間,一般都是上午。一輛自行車支在低矮的寢室前,他坐在水泥臺階上等我下課。當我出現在教學樓3樓的陽臺上時,有同學會大聲叫喚我:“祝成明,你爸爸來了。”我會很意外地望見父親,然后咚咚咚跑下樓,把他帶來的東西提進寢室。中午吃飯,我會特意到食堂打一份5角錢的好菜,與父親一起吃。但父親總是不吃買來的菜,只吃那些家里的干菜。吃飽后,父親急匆匆地跨上那輛28寸的喜鵲牌載重自行車,回家。他的身影在陽光下拐出校門,緩緩地消失了,我的心里閃過一陣疼痛。高三的一個國慶節,我要交補課費,父親從地里摘了一大袋早熟的蜜橘,在洋口的街上賣掉,換來錢,交給我。

后來,我用支撥證轉運大米——將家里的米挑到家鄉的糧管所,換來一張票據,再到洋口的糧管所稱出大米(只要一點點手續費),將其扛到學校食堂,這樣就免除了父親長途負重的辛苦。一次,我從家返校,將一張100斤大米的支撥證放在漿洗干凈的運動鞋內。穿鞋時,我忘記了鞋內還有票據,待我想起票據時,一陣翻箱倒柜后,我找遍所有地方,硬是沒有找回這100斤大米的支撥證。回家后我還不敢與父母親說,怕挨罵。后來,我才支支吾吾地坦白真相,父母親并沒有罵我,但我難過了一個學期。

在時間的微光中,上帝伸出一只手,撫摸著我冰冷的額頭。現在,父親早逝多年,我內心流淌的憂傷和追憶,無法安慰,無處可放。

二

1989年的農村高中,蕭瑟而駁雜,紛繁而曠蕪。洋口是個尚武的大鎮,社會治安很不好,經常有一些小混混到學校鬧事。我們在寢室里,有時會遭到小混混的敲詐——錢、飯票,還有新一點的衣服,都是他們順手牽羊的目標。校方也沒有花力氣整治,整個校園亂哄哄的,打架的現象時有發生,有些同學轉學走了,有些同學跟著學壞了。

那是一個流行軍褲的年代,男同學都渴望能穿上一條肥大的褲子(褲襠大得可以藏兩只大母雞)。我也從當過兵的姑父那里搞來一條,走起路來嘩啦嘩啦的,時髦了一陣子。我們也苦練過功夫,經常在教學樓上練彈腿,背向墻壁,猛然轉身,躍起,落下,借勢反腳打碎墻壁上的一塊塊軋磚,樂此不疲。我們都有一個武俠夢,在青春的世界里飛檐走壁,行走江湖。課余,我們相約到田野里練魚躍和鯉魚打挺。有些同學浸泡在錄像廳里,天天晚自修時間與周潤發、成龍、李連杰、周星馳他們見面,一場不落。以至于到了高三,一位同班同學從上街頭晃到下街頭,竟然找不到一個沒有看過的片子。時光在混亂、嘈雜和充實中鍍上了暗亮的光澤。高二時,全國勞模王章河擔任校長,在他的鐵腕整頓下,洋口中學校風開始好轉。

生活是泥沙俱下的,像一條奔騰不息的河流,伴著一路的陽光、風雨、彩虹、落葉、污穢、波折和漩渦。對于我的學習,父親經常跟我說的一句話,就是“要扛一把紅旗回家”。在那個考大學很艱難的年代,這句話成為我刻苦向上的動力。

高三時,我們投入浩瀚的題海中,把試卷做了幾麻袋。1992年我們參加高考,那年全縣文科應屆生只考上5個人,其中縣中3人,洋口中學2人,其他兩所學校剃了光頭。我們只是一所普通高中,這樣的成績算是不錯的。

那些想讀書的同學,后來去補習,陸陸續續都考上了大學。

那個千軍萬馬擠獨木橋的黑色七月,我金榜題名。那意味著跳出農門,吃上皇糧,大學畢業安心等待分配工作。我家祖宗十八代都沒有出過讀書人,父親非常高興,擺了幾桌酒席,大宴親戚和朋友,熱鬧了一天。我似乎收獲了短暫的喜悅。