寧夏彭陽縣草廟地區地質特征及控煤作用研究

褚小東 周洪瑞 張鵬川,3 曾建平(.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京市海淀區,00083; .寧夏有色金屬地質勘查院,寧夏回族自治區銀川市,75000; 3.寧夏地質礦產勘查開發局,寧夏回族自治區銀川市,7500)

?

寧夏彭陽縣草廟地區地質特征及控煤作用研究

褚小東1,2周洪瑞1張鵬川1,3曾建平2

(1.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京市海淀區,100083; 2.寧夏有色金屬地質勘查院,寧夏回族自治區銀川市,750200; 3.寧夏地質礦產勘查開發局,寧夏回族自治區銀川市,750021)

摘 要通過對草廟地區沉積地層和構造的分析,認為研究區煤系地層為辮狀河和曲流河的泛濫盆地沉積,煤層的分布受古地形和古河道影響。成煤期研究區處于伸展拗陷環境,構造變形較弱,但構造活動使得煤層呈南北向條帶狀分布,并控制煤層沉積的厚度變化;后期構造活動先以擠壓為主,形成復式向斜的主體構造;后以逆沖推覆為主,造成主斷裂上盤煤層被剝蝕。推斷楊咀子灣向斜東翼煤系地層褶皺隆起,具有一定找煤前景。

關鍵詞地質特征 沉積環境 構造演化 控煤作用 草廟地區

草廟地區位于寧夏彭陽縣北部,為典型黃土地貌,基巖出露少。自20世紀70年代以來,在研究區西部王洼一帶開展過一系列煤炭勘查工作,查明含煤地層為侏羅系延安組,編號煤層12層,主要可采煤層6層,查明資源量38.35億t,已建有銀洞溝煤礦、王洼一礦和王洼二礦。2006年以來,先后完成了草廟地區的煤炭預查和普查工作,認為草廟地區南部煤系地層被沖刷剝蝕,草廟地區煤系地層為一東傾的單斜構造,埋藏深度大于1200m。但隨著近年來草廟地區外圍煤炭勘查工作的開展,對草廟地區的構造形態應該重新認識。本文利用近年來的勘查資料,采用大地構造與沉積環境相結合的方法,探討草廟地區的沉積背景和構造演化過程。

1 地質特征

草廟北部地區位于鄂爾多斯盆地西緣陶樂—彭陽褶沖帶,主沖斷層走向近南北向,斷面向西陡傾,造成沖斷塊向東掩沖。印支期—燕山期運動方向以自西向東推覆為主,少量有自東向西反沖,但斷裂規模不大,應屬西傾東沖主斷裂系統發育過程中產生的背沖斷層。喜馬拉雅期除繼承性的逆沖外,多兼有右行走滑特征。根據鉆孔揭露,區內地層由老至新依次有奧陶系、三疊系、侏羅系、白堊系、新近系及第四系,侏羅系延安組為區內含煤地層,屬潮濕平原型含煤建造,煤層形成于廣闊的湖濱凹地沼澤。

1.1地層特征

根據已有勘查成果,延安組平均厚度320m,自下而上劃分為4個巖段,見圖1,第一、第二巖段為含煤段,第三、第四巖段基本不含煤。含編號煤層11層,煤層總平均厚度15.19m,含煤系數為7.71%。可采煤層6層(四、五上、五、五下、七、八),厚度為1.80~6.44 m,平均厚度為2.98m,可采總厚度17.88 m,可采煤層系數5.59%。

1.1.1延安組第一巖段

該段厚3.77~28.16m,平均厚度14.85m,僅在研究區北部小范圍分布。下部為灰色塊狀含礫粗砂巖、中厚層狀中細粒砂巖、粉砂巖,向上變為灰色、深灰色具波狀及水平層理的中薄層細粒砂巖、粉砂巖,含九煤層。本段處于凹凸不平的古地形夷平階段,沉積層連通性不好,厚度變化大,僅在低洼部位沉積了九煤層,煤層連續性差,具有下粗上細的旋回,屬不穩定煤層。

1.1.2延安組第二巖段

該段厚12.84~213.14m,平均厚134.88m,研究區內連續分布,由南向北逐漸變厚。該段沉積粒度細、顏色深、含煤層多,炭屑、煤屑及黃鐵礦含量多,下部以灰-灰黑色泥巖、粉砂巖、細粒砂巖為主;上部以灰-灰黑色粉砂巖、中細粒砂巖夾煤層為主。砂巖多具塊狀層理或向上變細的粒序層理,與下伏巖層(粉砂巖或泥巖)呈沖刷接觸;泥巖、粉砂巖具波狀層理、水平層理,含黃鐵礦結核、植物碎屑化石和煤屑及楔狀瀝青。含八、八下1、八下2、七、六、五下、五、五上和四等煤層。其中五、八煤層為巨厚-厚煤層,全區大部可采;四煤層局部可采;六、七煤層局部分布,多不可采。含錐葉蕨、新蘆木、銀杏、蘇鐵格拉分羊齒、荷葉蕨、葉肢介等化石。該段為研究區的主要含煤巖段。

1.1.3延安組第三巖段

該段厚30.15~153.21m,平均厚97.55m,研究區內連續分布,由南向北逐漸變厚。底部為淺灰色中粗粒砂巖,向上為灰色粉砂巖、泥巖與中粗粒砂巖互層,粗細碎屑沉積層頻繁交替是本巖段主要特點,與第二巖段相比,該段巖石碎屑粒度明顯變粗,顏色變淺,有機質含量和炭屑含量也相對減少。總體為一向上變粗的進積序列。

1.1.4延安組第四巖段

該段厚33.39~137.85m,平均厚72.77m,研究區內連續分布,由南向北逐漸變厚。以灰-灰白色中-粗粒砂巖為主,夾薄層粉砂巖和細砂巖。以小型交錯層理、沙紋層理、水平層理最為發育。含植物化石碎片、黃鐵礦和少量的炭屑,該段的特點是粗粒砂巖厚度大,顏色變淺。下部為含礫粗砂巖,為K2輔助標志層。總體仍為一向上變粗的進積序列。

1.2 構造特征

研究區在中生代表現為拗陷盆地,新生代以來表現為自西向東的逆沖,形成現在的鄂爾多斯地塊西緣南段逆沖構造帶(青龍山—云霧山逆沖帶)。其東側以車道深斷裂為界與鄂爾多斯盆地腹地(洼陷區)相鄰;其西以固原大斷裂為界與北祁連走廊褶皺構造帶相接。研究區即位于青龍山—彭陽大斷裂與車道—阿色浪大斷裂之間,屬逆沖構造帶東緣部分。

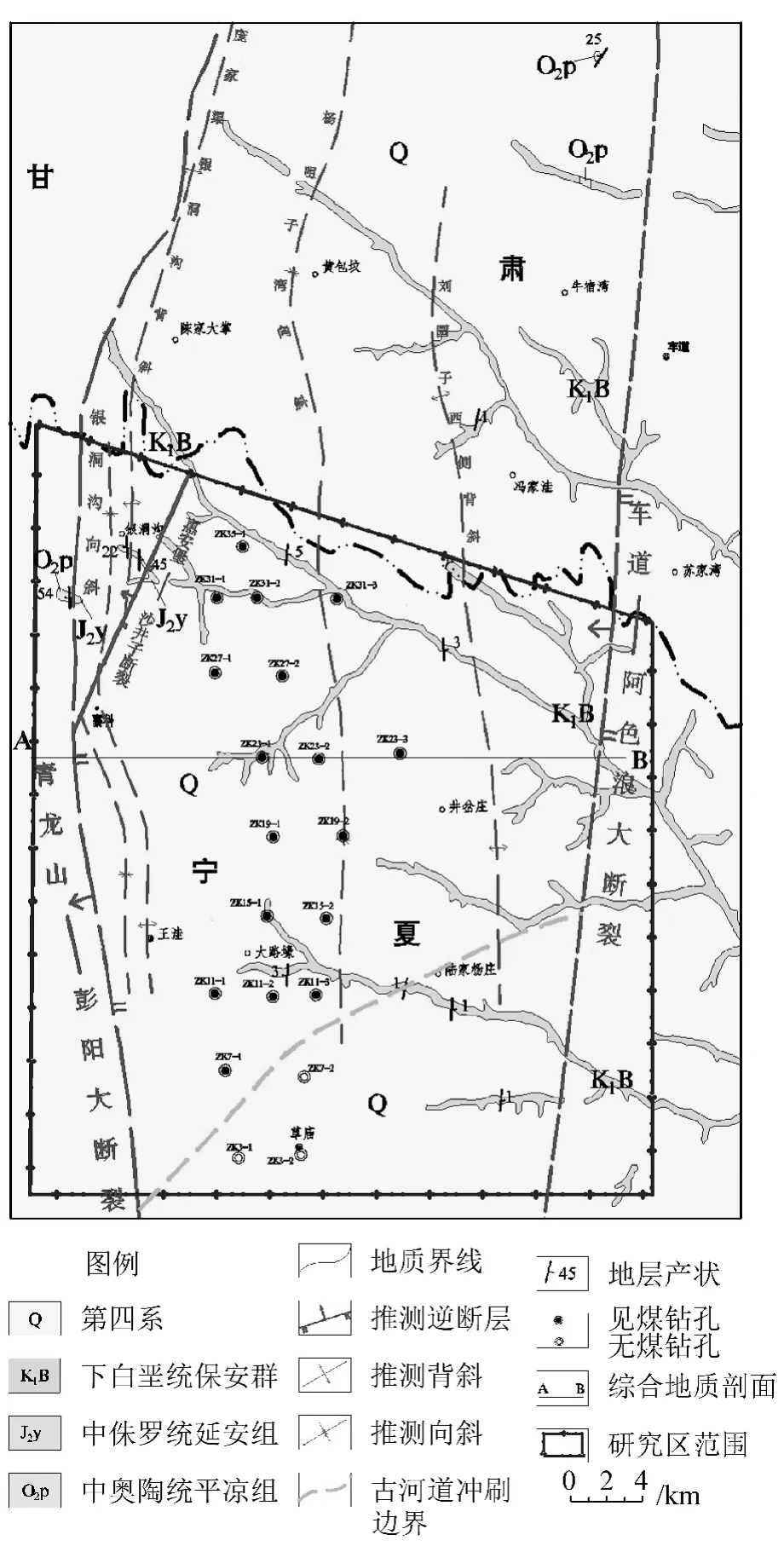

研究區主構造線近南北向,主構造自西向東有青龍山—彭陽大斷裂、惠安堡—沙井子斷裂、銀洞溝向斜、龐家梁銀洞溝背斜、楊咀子灣向斜、劉園子西側背斜和車道—阿色浪大斷裂,見圖2。

圖2 草廟地區地質簡圖

1.2.1褶皺

(1)銀洞溝向斜和龐家梁銀洞溝背斜。研究區內以往勘查工作已查明,其分布于研究區西側,延伸約20km,銀洞溝向斜兩翼傾角約15°~60°,龐家梁銀洞溝背斜兩翼傾角約10°~75°;中部被北東向惠安堡—沙井子逆斷層所切割,斷層以南軸向近南北至北北東向,南端翹起為侏羅系中統煤系地層;斷層以北軸向由北北東向漸變為北東向,銀洞溝向斜向北逐漸尖滅,龐家梁銀洞溝背斜向北延伸至甘肅境內,向南受斷層影響,向南西略呈弧形而翹起,為三疊系中下統非含煤地層。

(2)楊咀子灣向斜。甘肅境內以往勘查工作已查明,研究區內資料較少,推斷該褶皺向南延伸至研究區內,褶皺軸呈S型,褶皺樞紐向中間傾伏,南北兩端翹起;兩翼不對稱,西翼傾角6°~10°,東翼傾角16°~45°,控制研究區煤系地層分布的主體形態。

(3)劉園子西側背斜。甘肅境內以往勘查工作已查明,研究區內資料較少,推斷該褶皺向南延伸至研究區內,甘肅境內地表出露,背斜樞紐向北傾伏兩翼不對稱,東翼傾角15°~25°,西翼傾角12°~18°,核部由三疊系地層組成,兩翼為三疊系和中侏羅統地層。

1.2.2斷裂

(1)青龍山—彭陽大斷裂。為區域大斷裂,全長超過300km。斷面西傾,傾角60°~70°向東逆沖,斷裂帶寬10~200 m,最大斷距約3000 m。控制研究區內煤系地層的西邊界。

(2)惠安堡—沙井子斷裂。研究區內延展長度約12.7km,走向為NNE向,斷面傾向為NWW 向,傾角約70°,區內落差180~1000m,破壞了研究區西部煤系地層的連續性。

(3)車道—阿色浪大斷裂為區域大斷裂,總長約500km,為向東仰沖的逆斷層,傾角一般為40°~50°,部分地段達75°,斷距為200~3000m,自北向南斷距漸減直至消失。該斷裂控制了寧夏東部中—新元古代、寒武紀、早—中奧陶世地層的沉積與分布,除在加里東期—印支期有過較強活動外,它也明顯地控制了中、新生界的分布與發育。

2 控煤作用分析

2.1成煤環境及演化

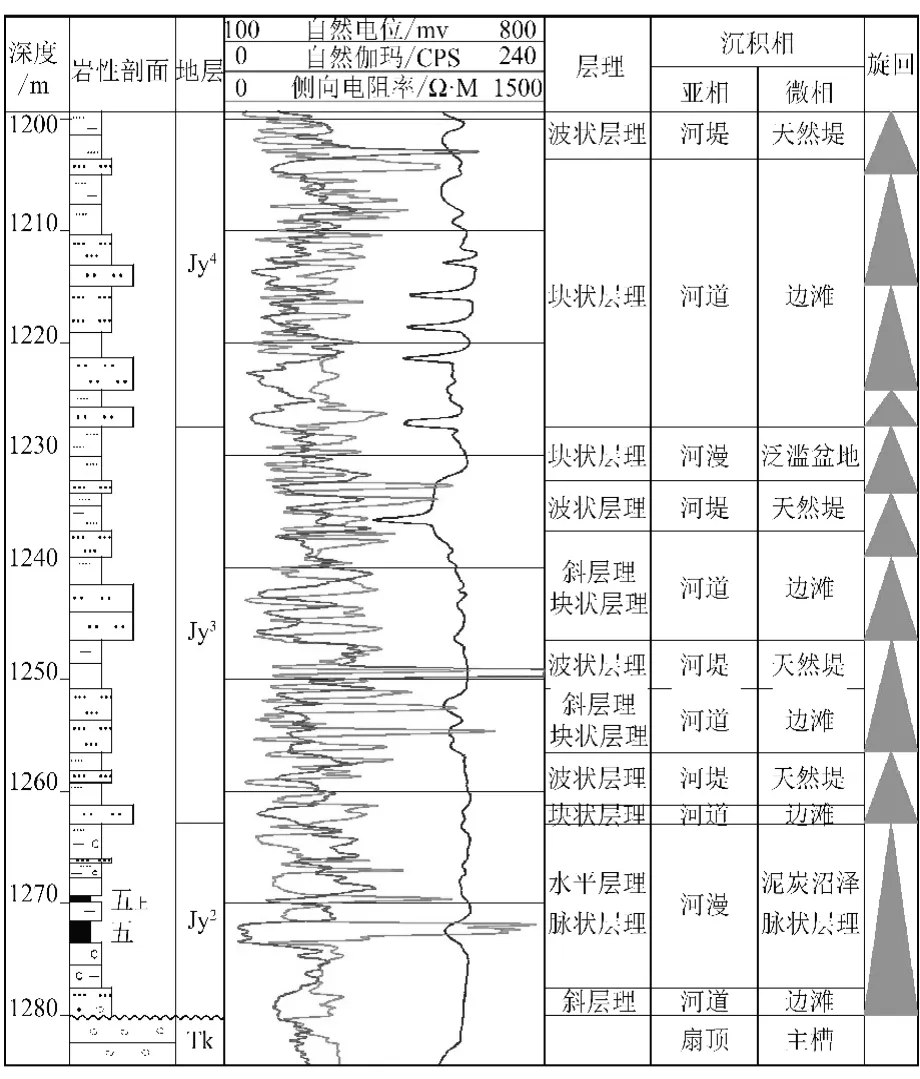

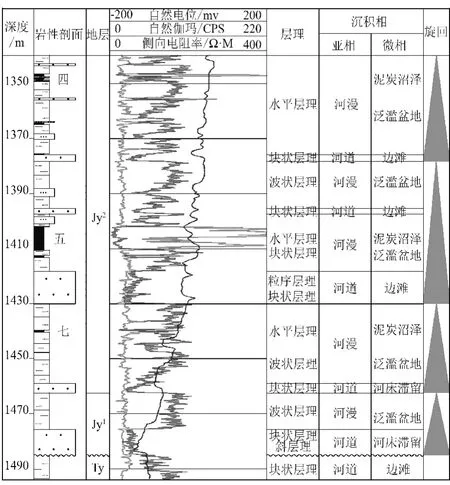

鄂爾多斯盆地延安期沉積環境總體為一巨型內陸湖盆,主要以河流、三角洲、湖泊沉積為主,巖石類型表現為砂巖、粉砂巖、泥巖及煤層,而礫巖較少。研究區位于鄂爾多斯盆地西緣,在三疊紀填平補齊的基礎上發育一套河湖相含煤地層。研究區南部為三疊系上統崆峒山組(Tk),如圖3所示,以淺灰綠色、褐紅色為主的雜色礫巖為主,呈塊狀、巨厚層狀,礫石為石英巖、硅質巖和變質砂巖,多呈橢圓狀—次圓狀,分選性差,孔隙式膠結,顆粒支撐結構。北部為三疊系上統延長組(Ty),如圖4所示,巖性以紫紅色夾淺灰綠色砂質泥巖或粉砂巖,向下過渡為灰綠色泥巖、砂巖。具有較為典型的沖積扇特征,結合已有研究認為在鄂爾多斯盆地南部侏羅紀延安期存在自環縣、西峰方向的兩條慶西古河道,推斷在三疊紀末期的填平補齊階段,研究區以北東流向的沖積扇相為主,扇根位于研究區的南西部。

圖3 三、四巖段沉積環境分析圖(以2K7-1孔為例)

早侏羅世,研究區經歷了短期的風化剝蝕,原始地貌被進一步剝蝕夷平并變得起伏不大。進入中侏羅世第1亞期(第一段),在繼承晚三疊世沖積扇沉積及后期改造的基礎上,發育辮狀河沉積。在研究區南部沒有沉積(或保存)該段地層,在研究區中部、北部見有該段地層,為一個正旋回沉積,底部發育具有河床滯留沉積的含礫粗砂巖,與下伏晚三疊世地層呈侵蝕沖刷接觸;底部砂體自然電位曲線為負值,呈典型的“鐘型”特征,與頂界面(呈“上凸”形態)為加速漸變式接觸,與底界面呈突變接觸,反映水流能量向上減弱,河道側向遷移或逐漸廢棄。推斷由于河床坡降大,河床寬而淺,河道側向遷移迅速,形成的砂體連通性不好,厚度變化較大;泛濫平原沉積不發育,剖面上僅在正旋回頂部見有煤線或薄煤層,推測為在洪水期,河水從河道溢出,流向周圍的河泛平原,故在局部地區(ZK35-1孔周邊)形成煤線或薄煤層(即九煤),同時由于河道遷移迅速,煤層也存在沖刷現象。

圖4 一、二巖段沉積環境分析圖(以ZK23-3孔為例)

第2亞期(第二段)研究區發育明顯的3個“泥包砂”的正旋回沉積。第一個旋回為第二巖段底部到五煤層下部砂巖:砂體底部為塊狀粗砂巖,磨圓度差,含煤屑和楔狀瀝青,與下伏地層為沖刷侵蝕接觸,為河床底部滯留沉積;向上逐漸變細為具有波紋層理和水平層理的粉砂巖(粉砂質泥巖)-泥巖(夾煤層),富含黃鐵礦結核、植物化石,為泛濫盆地沉積。第二個旋回為五煤層下部砂巖到四煤層下部厚層砂巖的底部:底部砂體以塊狀粗砂巖為主,多含黃鐵礦結核、植物化石,自然電位曲線呈負值的“箱型”,曲線上下值基本一致,表明水動力能量強,沉積物分布均勻,物源供給充足,沉積速率快,具有典型河道砂壩曲線特征;向上變細為具有波紋層理的粉砂巖(粉砂質泥巖)-泥巖(夾煤層),顯示第二旋回并未發生明顯的河道變化(僅在局部沖刷掉了六煤層),在第一旋回形成的泛濫盆地的基礎上發育邊灘(點砂壩)沉積,巨厚砂體的沉積使盆地古地形進一步夷平,并隨著水面的上升,形成了更大的泛濫盆地,沉積了大面積可采的巨厚煤層——五煤層(組)。第三個旋回為五上煤層頂部砂巖到四煤層。與第二旋回相似,但由于泛濫盆地持續的時間比較短,形成的四煤層厚度比較薄,結構簡單。據此判斷第2亞期總體為曲流河沉積。

第3亞期(第三段)以塊狀(含礫)粗粒砂巖與粉砂巖、泥巖頻繁互層為特征,砂體自然電位曲線具有“箱型-鐘型”的特征,反映水動力條件由強到中等,物源豐富,后期由于河道變化而能量減弱。可劃分5個小旋回。每個旋回底部粗砂巖中往往夾有薄層(10cm左右)具有水平層理的粉砂巖,向上變為具波狀層理和水平層理的細砂巖、粉砂巖,為典型曲流河邊灘沉積;頂部則為具水平層理的粉砂質泥巖、泥巖,屬于曲流河天然堤沉積。但砂體厚度較小,說明當時水動力條件變化頻繁或河床遷移頻繁,沒有形成煤層的環境或煤層形成后被剝蝕(砂巖中見煤屑)。

第4亞期(第四段)與第3亞期巖性特征相似,砂體自然電位曲線具有“箱型-指型”的特征,反映水動力條件整體較強,但物源供給由豐富到不足。具有曲流河沉積的典型特征,同樣沒有形成并保存有煤層。

2.2構造演化及控煤作用

研究區位于鄂爾多斯盆地西緣南段,該段前人已做過大量研究工作,但盆地西緣的東部均以惠安堡-沙井子斷裂為界,而研究區主體位于惠安堡-沙井子斷裂的東部,則研究工作較少,包括研究區東部邊界車道-阿色浪斷裂亦很少有人研究。但根據物探重力、電法、地震探測,以及近年來煤炭、石油地質勘查工作,均證實車道-阿色浪斷裂的存在,其北起內蒙古桌子山東麓阿色浪北,向南經寧夏馬家灘東、萌城進入甘肅省南秋子東車道坡、馮莊直抵平涼市以東,是陶樂—彭陽褶沖帶東部邊界,斷裂多被新生界覆蓋。

研究區逆沖推覆體系的斷裂為西傾東沖,由西向東分不同斷塊呈臺階式上升,中新生代的地層構造變形強烈,斷裂和褶皺發育。斷層延伸長度大,斷層產狀具有上陡下緩的特征,在斷距變化上表現為同一斷層向深部層位垂直斷距減小,淺部斷距可達上千米,而深部僅有幾百米。推斷研究區應有反向調節的反沖斷層和對沖斷層,與主逆沖斷層形成雙重構造。褶皺整體呈現東窄西寬、東陡西緩的不對稱狀,軸部靠近主逆沖斷層,受青龍山-平涼斷裂活動的影響,向斜西翼發生次級褶皺,并且銀銅溝向斜西翼發生倒轉。

研究表明晚三疊世古特提斯洋閉合,華北地塊與華南地塊對接擠壓,受控于其西南部印支期秦祁造山作用的影響和控制,鄂爾多斯盆地西南緣晚三疊世沒有發生大規模的造山,總體屬陸相殘延克拉通內疊合盆地,主體處于陸內擠壓拗陷環境。研究區以沖積扇沉積為主,對古地貌填平補齊,同時受印支運動的影響,青龍山-彭陽大斷裂和車道-阿色浪斷裂持續活動形成同沉積構造,晚三疊世巖性和沉積厚度變化大。

晚三疊世印支運動對鄂爾多斯盆地西南緣的影響一方面表現為上三疊統與侏羅系之間的不整合;另一方面表現為受逆沖斷層控制而發育繼承性的類前淵,使得鄂爾多斯盆地西南緣早中侏羅世主體處于伸展拗陷環境,沉積相對穩定,形成了早中侏羅世含煤碎屑巖沉積。聚煤期主壓應力由聚煤期前的NE向轉向近EW向,在近EW向擠壓環境下,煤系的聚集主要受近SN向的褶皺和逆沖斷裂持續活動影響,致使煤系、煤層均呈現出SN向或NNE向條帶展布,但其厚度在縱向上并不穩定,在構造盆地處最厚,在構造小盆地邊緣及鞍狀構造翼部煤層逐漸變薄直至尖滅,如草廟南部地區。此時構造變形較弱。中侏羅世早期(延安組沉積之后)受到燕山運動Ⅰ幕的影響,延安組大規模抬升,遭受強烈剝燭,在此基礎上沉積了直羅組和安定組。

中侏羅世晚期(安定組沉積后)受燕山運動Ⅱ幕的強烈影響,西緣構造帶以強烈的擠壓沖斷作用和抬升剝蝕為突出特點,形成了楊咀子灣向斜以及兩側的次級褶皺雛形,樞紐在走向上呈波狀起伏,在靠近大斷裂附近,軸向多有彎曲。隨著研究區3條主要斷裂的持續活動,由于它們均向東仰沖,導致前白堊系地層不同程度隆升剝蝕,造成靠近大斷裂附近地層老,遠離大斷裂的地層則相對較新,在橫剖面上呈疊瓦狀斷塊構造。

燕山Ⅲ幕構造運動主壓應力場仍以東西方向為主,主斷裂構造上盤上升強烈,含煤地層遭受剝蝕,白堊系直接超覆在三疊系和奧陶系之上。早白堊世僅發生輕微的褶皺和斷裂,為削高補低演化階段,接受白堊系下統志丹群的沉積,與下伏侏羅系呈高角度不整合,晚白堊紀區內基本構造格架形成。新生代為強烈擠壓階段,局部地區處于伸展環境,發生斷陷,沉積了古近系和第四系,但由于強烈擠壓推覆和剝蝕,使得草廟地區北部車道-阿色浪斷裂的上盤奧陶系出露地表,青龍山-彭陽斷裂上盤第四系直接覆蓋在奧陶系之上。正是由于多期次構造活動的復合疊加形成了研究區復雜的構造系統,如圖5所示。

圖5 草廟地區構造演化示意圖

3 結論

(1)草廟地區煤系地層(第一、二段)具有明顯下粗上細的粗砂巖(礫巖)-中、細砂巖-粉砂巖、泥巖(煤層)的正旋回沉積,為典型的辮狀河和曲流河沉積,因此煤層的分布受古地形和古河道影響。

(2)聚煤期構造活動影響了煤層的展布方向和厚薄分布。

(3)后期構造活動先以擠壓為主,形成復式向斜的主體構造;后以逆沖推覆為主,造成主斷裂上盤煤層多被剝蝕。

(4)楊咀子灣向斜東翼煤系地層褶皺隆起,具有一定找煤前景。

參考文獻:

[1] 寧夏回族自治區地質調查院.寧夏彭陽縣草廟地區煤炭資源普查報告[R].寧夏,2009

[2] 梁永平.從褶曲到斷層構造形態認識的轉變[J].中國煤炭地質,2009(11)

[3] 馬永輝.甘肅環縣西部地質構造及控煤作用[J].煤田地質與勘探,2010(4)

[4] 寧夏回族自治區地質礦產局.寧夏回族自治區區域地質志[R].寧夏,2015

[5] 楊磊.鄂爾多斯盆地侏羅紀延安期原始盆地恢復[D].西北大學,2008

[6] 李增學,常象春,趙秀麗等.巖相古地理學[M].北京:地質出版社,2010

[7] 焦葉紅.呼山煤盆地伊敏組煤層特征及聚煤環境分析[J].中國煤炭,2013(10)

[8] 李向平.鄂爾多斯盆地西南緣中生代構造事件及沉積物源環境分析[D].西北大學,2006

[9] 楊華,陶家慶,歐陽征健等.鄂爾多斯盆地西緣構造特征及其成因機制[J].西北大學學報(自然科學版),2011(5)

[10] 張松航,湯達禎,李丹梅等.鄂爾多斯盆地西緣復雜斷塊區構造控氣作用[J].中國煤層氣,2006 (3)

[11] 莊軍.鄂爾多斯盆地南部延安期成煤環境[J].中國煤田地質,1995(2)

[12] 彭文武.隴南煤田含煤沉積地質特征研究[J].煤田地質與勘探.2004(5)

[13] 張參.鄂爾多斯盆地西緣及鄰區侏羅紀延安期原始盆地沉積面貌恢復[D].西北大學,2010

[14] 王東東.鄂爾多斯盆地中侏羅世延安組層序-古地理與聚煤規律[D].中國礦業大學(北京),2012

[15] 褚小東,鄭毅,張鵬川等.寧夏固原炭山地區中侏羅世沉積地質特征及其意義[J].中國煤炭地質, 2014(5)

[16] 許亞琴.東曲礦區晉祠組8#、9#煤層聚煤規律分析[J].中國煤炭,2010(S1)

[17] 張磊,牛軍強,張培賢.新疆克孜勒陶地區構造演化及控煤作用分析[J].中國煤炭地質,2014(8)

[18] 曹代勇,王林杰,易海霞等.毛易礦區及其外圍控煤構造成因與演化[J].中國煤炭,2014(6)

(責任編輯郭東芝)

ResearchongeologicalcharacteristicsandcoalcontrolpatterninCaomiaoareainNingxia

ChuXiaodong1,2,ZhouHongrui1,ZhangPengchuan1,3,ZengJianping2

(1.SchoolofEarthSciencesandResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing,Haidian,Beijing100083,China; 2.NingxiaNon-ferrousMetalExplorationInstitute,Yinchuan,Ningxia750200,China; 3.NingxiaGeologicalMineralExplorationandExploitationBureau,Yinchuan,Ningxia750021,China)

AbstractByanalyzingthesedimentarystrataandstructureofCaomiaoarea,theauthors foundthatthecoalmeasurestrataintheareawasfloodbasinsedimentwithbraidedriverandmeanderingriver,andthecoalseamdistributionwasinfluencedbypaleotopographyandpalaeochannels.Incoal-formingstage,theresearchareawasinextensionalanddepressingcondition,and tectonicdeformation wasweak.Butthetectonicaction madethecoalseam beanorth-south strippeddistribution,andcontrolledthethicknesschangeofcoalseamsediment.Inlaterstage, thetectonicdeformationwasdominatedbyextrudingactions,whichcausedthemultiplesynclinal structure;thenthetectonicdeformationwasmainlydominatedbythrustnappe,whichcausedthe coalseamdenudation.Atlast,theauthorsinferredthatthecoalmeasuresstratawasfoldedinthe eastwingofYangzuiziwansyncline,sotheremightbeagoodprospectforfindingcoalresources.

Keywordsgeologicalcharacteristic,sedimentaryenvironment,tectonicevolution,coalcontrolpattern,Caomiaoarea

中圖分類號P618.11

文獻標識碼A

作者簡介:褚小東(1983-),男,寧夏回族自治區固原市人,2004年畢業于蘭州大學資源環境學院地質學專業,2013年中國地質大學(北京)沉積地質與沉積礦產專業工程碩士研究生,現為中國地質大學(北京)在讀博士,工程師,主要從事煤炭及其他固體礦產的勘查工作。