不同模式“長江2號”扣蟹培育試驗

徐旦紅,王振芳,孔金妹,張建新

(1.常熟市水產技術推廣站,江蘇 常熟 215500;2.常熟市辛莊鎮農技推廣服務中心,江蘇 常熟215555;3.常熟市海虞鎮農技推廣服務中心,江蘇 常熟 215519)

?

不同模式“長江2號”扣蟹培育試驗

徐旦紅1,王振芳1,孔金妹2,張建新3

(1.常熟市水產技術推廣站,江蘇常熟215500;2.常熟市辛莊鎮農技推廣服務中心,江蘇常熟215555;3.常熟市海虞鎮農技推廣服務中心,江蘇常熟215519)

“長江2號”河蟹是以江蘇省淡水水產研究所從荷蘭引進的萊茵河水系原種中華絨螯蟹為基礎群體,經連續4代選育而成的河蟹新品種(登記號GS-01-004-2013),該品種具有體形好、生長快、成活率高、群體規格大而整齊等特點。為改良江蘇省常熟地區河蟹品種,2014年購進“長江2號”大眼幼體(母本平均規格為150 g)82 kg,分別在江蘇省常熟市辛莊、支塘、海虞鎮和常熟水產技術推廣站小山基地進行扣蟹培育試驗,選取辛莊荷花蕩1口池塘和小山基地2口池塘進行不同放養密度培育,均取得了較高的產量和效益,充分顯示出了“長江2號”河蟹的養殖優勢,為其進一步的推廣養殖提供了理論依據,現將試驗情況簡介如下。

1 試驗池準備

1.1池塘選擇

模式1池塘選擇辛莊荷花蕩新開挖池塘,面積為10×667 m2,模式2選擇小山基地2口池塘,面積分別為3×667 m2和3.7×667 m2。池塘均為東西向,靠近水源,有獨立的進排水系統,池深1.0~1.2 m,池埂四周用塑扣板固定作為防逃設施,同時在池底淺水處到池坡用聚乙烯網片埋入泥土,進出水口用60目過濾網,以防野雜魚進入和扣蟹逃逸、打洞。試驗池塘全部安裝了微孔增氧設備。

1.2清塘消毒

模式1由于是新開池塘,曬塘后用生石灰150 kg/667 m2化水全池潑灑;模式2用池塘前一年用于養殖成蟹,3月份抽干池水曬塘一個半月后,用生石灰100 kg/667 m2化水全池潑灑。

1.3施足基肥

模式1在進苗前20 d進水30~45 cm,每667 m2用復合肥15 kg化水潑灑,半個月后追施氨基酸肥水膏5桶(10 kg/桶);模式2由于池塘稍有滲水,在進苗前15 d進水30 cm,每667 m2用復合肥20 kg、過磷酸鈣10 kg化水潑灑,10 d后追施“肥水王”2.0~2.5 kg/667 m2,培育水體中的浮游生物,確保苗種下塘后有充足的開口餌料。兩種模式均在苗種下塘2 d前用解毒活水素調節水質,并連續開啟微孔增氧機24 h增氧。

1.4種植水草

在進水前一天種植水花生,呈“回”字型種植,水花生占池塘面積的30%~40%。

2 苗種放養

選擇規格均勻、老嫩一致、溯水能力強、光潔度好的大眼幼體,采用汽車木格子干運方式,于5月13日早上5:00左右將大眼幼體運至塘口放入池中,由于放苗前剛下過陣雨,對水質進行了檢測,放苗前將木格子浸入池水中點水幾次后,讓蟹苗吸足水分和適應水溫后自行爬入池中。兩種模式的放養情況見表1。

3 養殖管理

3.1投飼管理

模式1:大眼幼體入池后,因池中有大量的浮游生物,2 d后全部變態為Ⅰ期仔蟹,6~7 d后變態為Ⅱ期仔蟹,Ⅱ期仔蟹后開始投喂白對蝦0#料和粗蛋白含量為42%的顆粒飼料,投飼量與仔蟹體質量相同。到Ⅴ期幼蟹后投喂破碎1#料,投喂量為幼蟹體質量的12%~15%,大約為3 kg/667 m2。在6月中旬投喂粗蛋白為38%的顆粒飼料,7月中旬—8月底投喂粗蛋白為36%的顆粒飼料,9—10月投喂粗蛋白為32%的顆粒飼料,11月到越冬停喂前投喂粗蛋白為38%的顆粒飼料,投飼量從6月中旬占存塘蟹體質量的8%~10%逐步減少到3%~5%,具體還應結合天氣情況、河蟹攝食活動情況相應調整。

表1 放養情況

模式2:從大眼幼體下塘后到8月中旬投飼量與模式1基本相同,8月下旬投喂小麥和粗蛋白為30%的顆粒飼料,比例為1∶2,直到11月初到停食前改投小麥和粗蛋白為38%的顆粒飼料,比例為1∶4,投飼量以第2天早上吃完或略有剩余為準。

3.2水質管理

大眼幼體入池時水深為0.4~0.5 m,5 d內不添水,不換水,以增氧為主,5 d后開始變態為Ⅱ期仔蟹時逐步添水,根據水色追施生物肥料,保持水體透明度在30 cm左右。到6月中旬水位保持在0.8 m左右,每10~15 d換水1次,每次換水3~5 cm,換水后用生石灰5~10 kg/667 m2化水后全池潑灑,適當補充水體中的鈣離子。每隔20 d用磷酸二氫鈣2~3 kg/667 m2緩沖水體pH值,平衡鈣磷營養鹽。在7月下旬—9月上旬水位保持在1.0~1.2 m,并加大換水量,每15 d換水5~10 cm,先抽后添,換水后用生石灰3~5 kg/667 m2或聚維酮碘1瓶/667 m2消毒,第2天上午全池潑灑化水后的VC或微量元素,補充水體中微量元素,增強幼蟹抗應激力和抗病力。間隔施用生物肥料和底質改良劑,保持水體“活、爽、亮”。9月中旬到越冬期間水位保持池塘最高水位,增加換水次數,減少換水量,刺激幼蟹蛻殼。

蟹苗放養后要充分利用微孔增氧機,正常天氣中午前后開機1~2 h;下半夜24:00開機,到第2天7:00太陽出來后關機;遇到悶熱、暴雨、低氣壓天氣,延長開機時間,確保池水溶氧充足。

3.3水草管理

水花生在4月中下旬種植后,前期池中基肥較足,不需另外施肥,待水花生長成且發棵后,要密切注意水花生的生長情況,若發現水花生葉面開始發黃或無力,應追施復合肥或生物有機肥。

3.4底質管理

兩種模式管理方法基本相同。在7月中旬隨著幼蟹不斷長大,攝食量增加,排泄物也隨之增多,適時開啟增氧機,定期用底質改良劑加微生物制劑如EM菌、光合細菌等改善底部環境,確保池底溶氧充足,有利于幼蟹健康生長。

3.5病害防治

在整個培育過程中以預防為主,未發生病害。在6月中旬、7月中旬和越冬前各用1次“纖蟲凈”(1包/667 m2)殺纖毛蟲,隔1~2 d用聚維酮碘全池消毒,3 d后對水體進行解毒。平時在飼料中經常拌服VC、EM菌等提高扣蟹體質,增強其抗應激能力。3.6其他管理

堅持早晚巡塘,觀察扣蟹攝食、蛻殼、活動、水花生生長情況以及水質變化等情況,特別要注意觀察有無敵害生物和逃逸現象,發現問題及時處理。在9月中旬及時捕獲性早熟蟹。在扣蟹捕獲前或冷空氣來臨前將水花生打堆,供扣蟹鉆居越冬。

4 試驗結果

4.1產量與規格

捕撈結束后,把池塘中所有規格的扣蟹均統計在內,模式1的總產量為1 620 kg,每667 m2產量為162 kg;模式2的總產量為1 125.6 kg,每667 m2產量為168 kg。詳見表2。

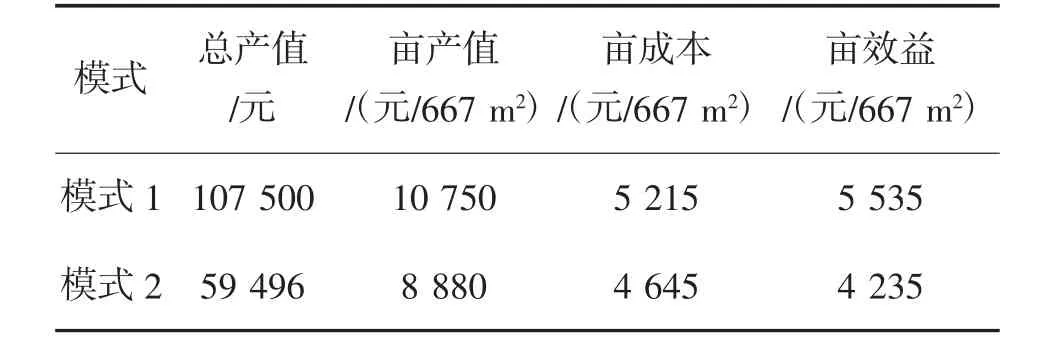

4.2產值與效益

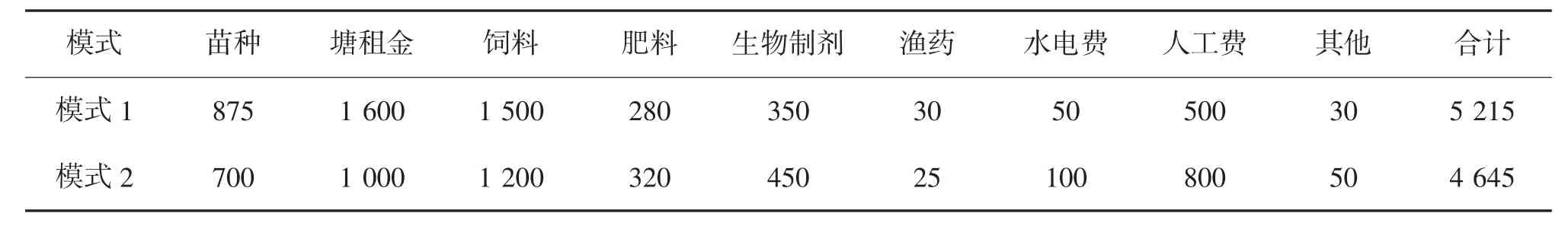

模式1的總產值為107 500元(含出售的Ⅴ期幼蟹的產值),產值為10 750元/667 m2,成本為5 215元/667 m2,效益為5 535元/667 m2;模式2的總產值為59 496元,產值為8 880元/667 m2,成本為4 645元/667 m2,效益為4 235元/667 m2。詳見表3、表4。

表3 兩種養殖模式畝成本情況表元

表4 兩種養殖模式畝成本情況表

5 討論與分析

5.1扣蟹產量

模式1的蟹苗放養量為1.25 kg/667 m2,干池產量為162 kg/667 m2,在Ⅴ期幼蟹時已出售了25 kg/667 m2;模式2的蟹苗放養量為1 kg/667 m2,平均產量為168 kg/667 m2。兩種模式在蟹苗成活率相當的情況下,模式1的產量要高于模式2,而模式1在Ⅴ期幼蟹時適當降低了密度,其最終產量只比模式2低6 kg/667 m2。可見扣蟹產量除了與成活率有關外,與養殖管理和池塘的環境條件如水質、水草、敵害有關。

5.2扣蟹規格

模式1養成的大規格扣蟹(80~120只/kg)占55.55%,而模式2養成的大規格扣蟹(80~120只/ kg)占37.5%,中小規格占56.55%,由于在養殖過程中未出售Ⅴ期幼蟹,密度相對于模式1要大,且池塘小投飼均勻、中后期投喂的飼料比模式1要多,造成了整體規格比模式1要小。

5.3扣蟹品質

扣蟹體形佳,步足長(經抽檢:90只雄蟹平均殼寬與步足之比為0.5412,81只雌蟹平均殼寬與步足之比為0.5441),深受養殖戶歡迎。模式1池塘面積大、密度稀、水花生長勢好;模式2池塘面積小、密度相對大些、水花生到后期衰敗后水發渾,扣蟹的殼色沒有模式1清白有光澤。可見,扣蟹的殼色與水質、水花生密切相關。

5.4性早熟比例

池中種植的水花生占水體面積60%以上,為扣蟹提供安靜的蛻殼場所和生長所需的植物營養素,同時在養殖中后期降低飼料粗蛋白含量,補充植物性飼料如小麥、浮萍等,能有效控制扣蟹性早熟,提高成活率和養成規格。模式1因出售Ⅴ期幼蟹降低了養殖密度,扣蟹養成規格大,早熟蟹比例相對高,為9.26%;模式2養殖密度相對低,扣蟹養成規格比模式1小,早熟蟹比例相對低,為5.95%。

doi:10.3969/j.issn.1004-2091.2016.055..000011

收稿日期:(2015-09-28)