莆田人的海洋精神文化基因

——中華媽祖文化交流協會、《中華媽祖》雜志社副社長翁衛平

莆田人的海洋精神文化基因

——中華媽祖文化交流協會、《中華媽祖》雜志社副社長翁衛平

莆田是媽祖故鄉,莆田人很早就有海洋精神的文化基因。這種基因的存在,因媽祖文化而生,因媽祖文化而長,兩者緊密結合,相依相存,相互促進,交相輝映。

媽祖信仰傳播,宋代為起源期,元代為拓展期,明代為遠播期,清代為鼎盛期,當代為復興期。中國海洋文化發展軌跡,契合并同步了媽祖文化的發展與傳播。中國的海洋精神,因媽祖文化而更充實和絢麗,媽祖文化因中國的海洋精神,弘揚與傳播歷久而彌新。

莆田是媽祖文化發祥地,從歷史角度看,這里的人們海洋意識、海洋精神萌生及其發展,其表現非常典型。

莆田湄洲灣

首先,誕生于莆田的媽祖文化是中華海洋文明的一種特質。從媽祖傳說故事看:關于媽祖“鐵馬渡江”“掛席泛槎”“拯溺救難”“降妖伏魔”,這些故事都體現海洋文化的特征,故事本身就反映出莆田人民早在宋代時期就有著強烈的戰勝海洋的大無畏精神。

其次,從歷史文獻看,莆田人海洋意識發端時間較早而且非常強烈,這種海洋意識與媽祖文化有關。例如海上貿易活動,宋代蔡襄在《荔枝譜》明確講到,當時莆田的荔枝貿易出口是“一歲之出,不知幾十億,內入京師,外至北戎西夏”。而當時人們在海上貿易謀生,正是在媽祖信仰的鼓舞下,吹響了向海洋進軍的號角,揚起海上貿易的風帆,媽祖成為當時人們與大海搏斗時的精神力量。

再次,莆田人有著海洋一般寬闊的胸襟稟賦。位于莆田黃石的東甲塔、位于仙游縣楓亭鎮塔斗山上的萬壽塔,位于吉寮港的北塔,千百年來,三塔巍然屹立于濱海邊,作為航標,默默地為出入海港的船只指明航向;在這些古塔周邊,或是它們自身,都有著許多與媽祖文化密切相關的故事。它們用自身存在證明了:莆田人正是在媽祖精神的鼓舞下,從狹隘走向開闊,從封閉走向開放,從安于現狀走向開拓進取。

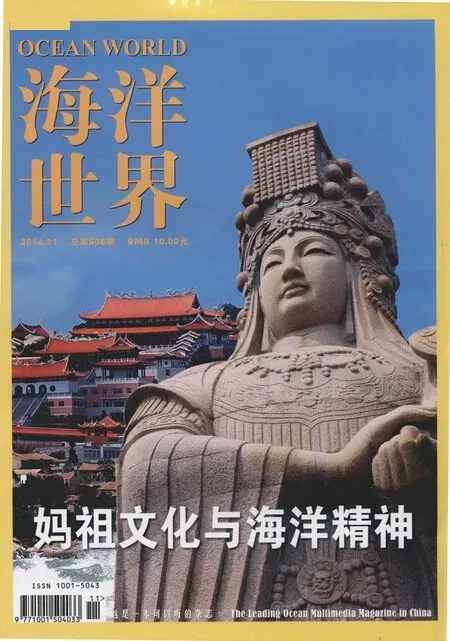

湄洲島媽祖廟廣場

同時,莆田人勇于通過海上之路闖蕩世界。荔城區古代白湖港、仙游縣的楓亭港、秀嶼區的秀嶼港、北岸的賢良港、吉寮港,涵江江口鎮通應港,這些古代港口,都是莆田人民從黃色的陸地文明走向藍色的海洋文明的出發點。媽祖文化,伴隨著莆田人闖天下的腳步,以莆田為起點,從宋代開始,沿海岸線延伸,不斷對外擴展。對內通達我國內河港口城市乃至內陸地區,對外從中國大陸向港澳臺地區擴展乃至東南亞、東北亞、南亞等海上絲綢之路沿線地區,并逐步向五大洲四大洋的廣大地域傳播,傳播范圍廣,影響深遠。以至于出現當今凡有海水的地方就有莆田人,有莆田人的地方就有媽祖文化。

如今,隨著“一帶一路”新的戰略構想在世界范圍內展開,中國文化正在走向世界,作為中國傳統優秀文化的一部分——媽祖文化,也必將在這個過程中繼續走向世界。在這個過程中,莆田人不僅應該繼續“傳播好中國聲音”,同時也更應該認真“講好媽祖的故事”,并向新的層次和新的境界推進。這不僅對構建海上絲綢之路的文化有著重要的歷史意義,而且對于加快建設宜業宜商宜居莆田,提前全面建成小康社會有著現實意義。

海上石油鉆井平臺