高門與孤寒:南朝謝氏族人的升沉

Cynthia L. Chennault(陳美麗,著),賈驕陽(譯)

( 1.佛羅里達大學 亞非語言文學系,美國 佛羅里達州;2.中國社會科學院 研究生院,北京 102488 )

?

高門與孤寒:南朝謝氏族人的升沉

Cynthia L. Chennault1(陳美麗,著),賈驕陽2(譯)

( 1.佛羅里達大學 亞非語言文學系,美國 佛羅里達州;2.中國社會科學院 研究生院,北京 102488 )

摘 要:謝氏歷來被視為東晉世族的代表,但隨著東晉王朝的轟然倒塌,當年風光無限的謝氏一族的后裔們也迎來了重大的轉關。雖然依仗先輩們昔日的榮光,謝氏子弟對于新的統治者們來說還有種種的利用價值,但另一方面,他們巨大的影響力又讓統治者們十分忌憚而想方設法對之進行削弱。在政壇世風的急劇變化以及權力的洗牌之中,謝氏族人面對著種種的選擇與困境,這也導致了其家族各個支脈之間的巨大分歧,其中,謝瞻、謝莊、謝?三人的命運便是謝氏一族乃至整個世族階層在南朝沉浮的縮影。通過對此三人的個案研究,特別是從其文學作品中,可以清楚地感受到世族的日漸式微,以及世族子弟在新的社會結構之中的掙扎與困頓,這與之前他們那種沉浸于奢靡唯美的生活中的形象有很大的出入。

關鍵詞:世族; 高門; 謝氏; 謝瞻; 謝莊; 謝朓

譯者賈驕陽,男,漢族,現為中國社會科學院研究生院文學系博士研究生,譯文由其導師范子燁教授審訂。

引言

公元548年,不久即與梁朝結盟的魏將侯景試圖從王氏或者謝氏家族求得一位新娘。梁武帝(464~549)說:“王、謝門高,非偶,可于朱、張以下訪之。”①李延壽,《南史》(共6冊)[以下簡稱為“NS”],第6冊,第80卷,第1996頁。所有關于正史的引文,均以北京中華書局1959年版和1974年版為依據。所有譯文均出自譯者個人的手筆,而非他人。朱氏和張氏是三國時期吳郡(蘇州)的著姓。案:劉義慶(403~444)《世說新語》第8門《品藻》第142條:“吳四姓舊目云:‘張文、朱武、陸忠、顧厚。’”劉峻(462~521)注引《吳錄·士林》曰:“吳郡有顧、陸、朱、張為四姓,三國之間,四姓盛焉。”本文征引《世說新語》,依據楊勇《世說新語校箋》,香港:正文書局,1969年版;臺北:樂天出版社,1973年版。以下簡稱為“SSXY”。但是,顯而易見,這些家族到梁代已經衰落。根據胡三省注,梁武帝的兩位輔臣即是具有同樣血統的成員,而這位皇帝尤其被認定為屬于他們的家族。見司馬光(1019~1086)《資治通鑒》(以下簡稱為“ZZTJ”),北京:中華書局,1957年初版,1987年再版,第11冊,161卷,4979頁。這位皇帝不再支撐在其王國里巍然屹立的高門大族。在遭到斷然拒絕的幾個月內,侯景率部圍攻了首都。那些具有古老的血統的人們在其野蠻、殘酷的進攻中很少幸免于難;正如南朝的史書所作的簡要的描述,侯景的勝利導致了一種結局,那就是使得持續了將近兩個半世紀的豪門貴族搖搖欲墜。

豪族的“高門”轟然倒塌,同時,他們歷久綿長的顯赫地位也慘遭毀滅。最新的研究把這些豪門的長盛不衰歸功于在東晉所建立的一套政治模式②論及精英(世族子弟)在當時政府中的角色,有影響力的專著包括毛漢光的《兩晉南北朝世族政治之研究》第2卷,(臺北,中國學術著作獎勵委員會,1966年版);宮崎市定的《九品中正制研究》(京都,1956年;RPT,京都:Dobosha出版社,1977年);以及大衛·G·約翰遜(David G. Johnson)的《中世紀中國的寡頭》(The Medieval Chinese Oligarchy)(科羅拉多州,博爾德:westview出版社,1977年)。。南朝貴胄的祖先們在西晉時已然在都城洛陽執掌權柄,但當時這一文化中心卻深陷于內戰與外族的入侵之中。北方世族一手促成晉朝東渡,移都建康,并授予司馬氏有限的權力,但轉而卻投入到互相不斷取而代之的殘酷斗爭之中。這些北方的流亡世族通過內部聯姻,與長江以南的諸多本地士人以及寒族平民都決然分開①與長江以南的少數民族不同,這些所謂的南方世族,是漢朝(公元二世紀到三世紀初)分封定居長江三角洲的漢人后裔。由此在社會上形成了一種處于社會頂層的堡壘般的群體。,之后,政府頒布法律禁止平民與世族的聯姻,這也體現出,世族具備著掌控官方制定相關社會條例的能力②謝和耐(Jacques Gernet)著《中國社會史》(A History of Chinese Civilization),(“世界的命運叢書”,巴黎,1972年),JR.福斯特(J. R. Foster)譯,(劍橋大學出版社,1982年),第181~182頁。此書對于當時社會結構與政治系統之間的關聯的分析,對學術界如何看待六朝至關重要。阿爾伯特·E·迪恩(Albert E. Dien)指出,近代歷史學家以及該領域在二十世紀的先驅們,已經從與豪門血統地位相關的證據推斷出當時世族權力大小。參見《國家與社會在中世紀早期中國》(State and Society in Early Medieval China)的“引言”,(斯坦福大學出版社,1990年),第1~3頁,第9頁,第24~25頁。。在東晉之后的那些更加短命的朝代之中,北方世族依舊執掌政府的中樞機構,如中書省和門下省。當時的潛規則使得只有出自顯赫的北方世族的子弟才有資格躋身政界③由地方來評定等級一直是南朝大多數時候取士的基礎,這便是制定于魏國的“九品中正制”,這是為了讓諸多世族回歸他們由于戰亂而遠離的故土,最終卻成為豪門為其子弟從政保駕護航的工具。毛漢光描述了這一制度的起源與發展,I: 第67~98頁;第130~158頁。丹尼斯·格拉芬(Dennis Grafflin)描述了東晉時期特殊壓力的傾向,《社會秩序的早期南朝:東晉的形成》(參見“附錄”),第一卷,第86~105頁。由于翻譯的諸多差異,在本文中,都將標明中國官職的相應名稱。大部分官職的等級與功能可以在查爾斯·O·哈克(Charles O. Hucker)的《中國古代官名詞典》(斯坦福大學出版社,1985年)中找到。。

在南朝這種情況仍然很普遍,其政權依舊把持在世族寡頭的手中,對與此相關的世族權力的持續時間以及規模等諸多問題已經有了一些研究成果。例如,川勝義雄認為,此后不明智的財政政策使得豪門的莊園經濟逐漸變得無法盈利,從而導致了南朝經濟的衰敗。他進一步推測,早在侯景叛亂之前,世族已然放棄了地方的莊園,轉而依靠在政府中任職來謀生④《中國世族在南朝的沒落》(La decadence de l’aristocratie chinoise sous les Dynasties du Sud),《亞洲學》,1971年第21期,第13~38頁。川勝義雄把五世紀中期的農業危機歸咎于貨幣提供量的短缺,以及日常所用的貨幣與稅收所來的純金銀之間的交換比率。同時他舉例說明侯景之亂后北方流亡貴族的困境,例如兩名謝氏家族的幸存者并未逃去自己家族控制的莊園之中避禍,而是逃去廣州,這明顯是去尋求政府作為依靠。。另一個相關變化便是世族不再掌控軍隊的實權職位。手中沒有了軍隊,這些豪門子弟便無法如同他們的祖上在東晉那樣保衛國家⑤蘇紹興認為,東晉之后兵權的喪失是世族道德淪落的外在體現。參見《論江左世族無功臣》一文,(《聯合書院學報》,1972年,第10期,第54~67頁。)。即使是在官場之上,所謂豪門的力量其實也有被高估之嫌。丹尼斯·格拉芬在對正史提及的世族子弟數目進行統計后,發現東晉所謂的“五大豪門”中,易代南朝之后,只有瑯琊王氏與陽夏謝氏還有較多的成員活躍于政壇⑥《中世紀中國南方豪門》(The Great Family in Medieval South China),《哈佛亞洲研究雜志》41.1(1981年,第65~74頁),格拉芬對幾大豪門發展軌跡的描述駁斥了所謂這些門第起自于晉朝早年的觀念,他指出,在這段時期的結尾,只有太原王氏(他們在公元五世紀在中國北方重振勢力)以及起自于山東的瑯琊王氏,能在唐代東山再起。起自河南的謝氏,他們的故土陳郡早在周朝就被封為陳國而聞名,而謝氏一族的后裔則又與陽夏息息相關。見顏師古(581~645)所注的《漢書》第12卷 (此后簡稱“HS”),第10冊,第71卷,第3052頁,注釋1,以及胡三省的《資治通鑒音注》第1冊,第9卷,第313頁,第7段。在此也要感謝王伊同先生對注音的考訂。。而且,由于朝廷對王、謝的削弱以及非世族勢力對軍隊的掌控,與印象中他們崇高的門第相比,世族所把持的高位已然喪失很多權力,所謂豪門,變為一種名不副實的豪華名號⑦貴族之名在初唐之時是有重要的作用的,格拉芬認為當時起自于北魏的混血貴族,之所以保留了晉朝的貴族,是因為這樣一來,原本是外族血脈的統治者,便可以堂而皇之地執掌中國。。

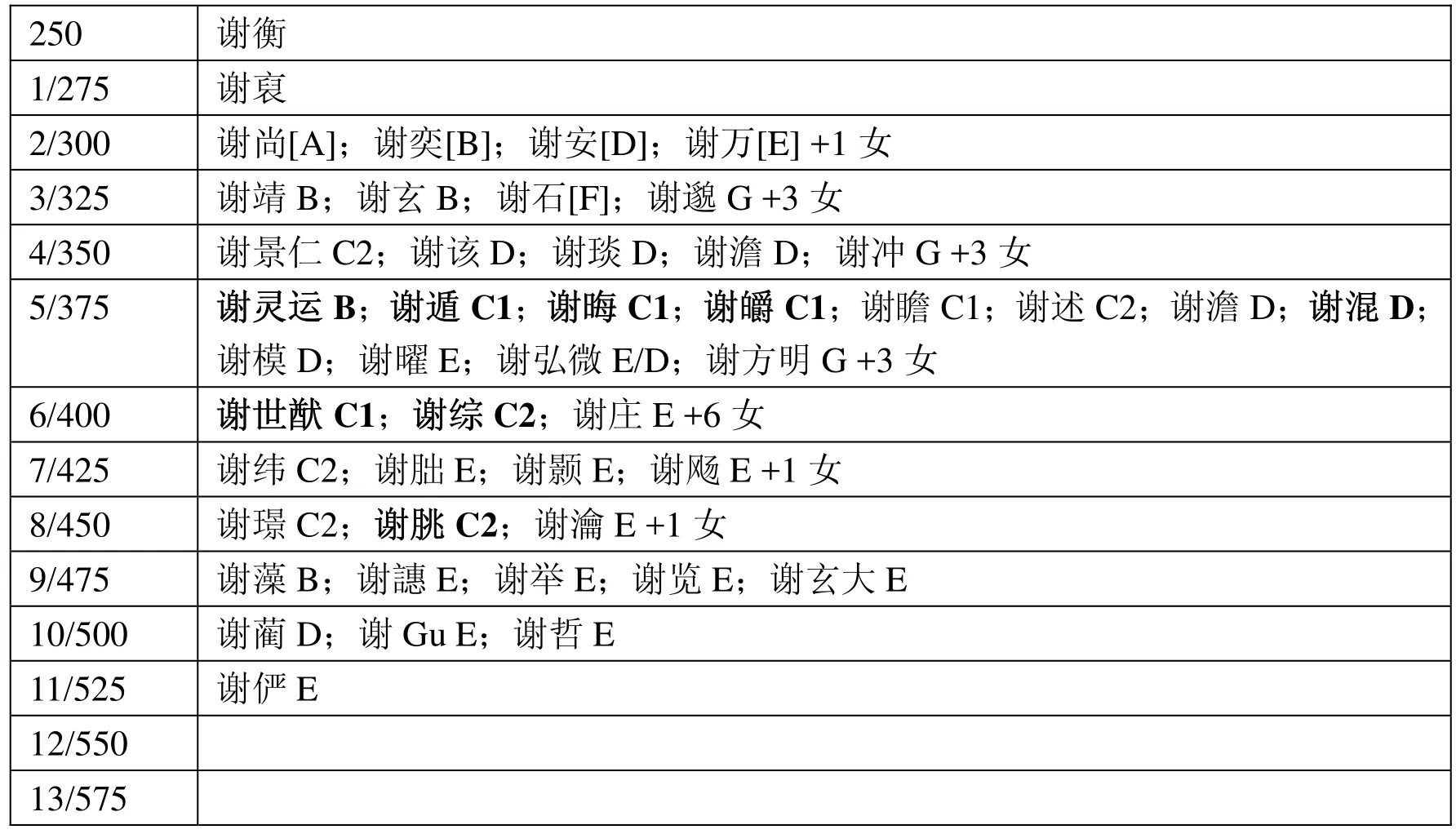

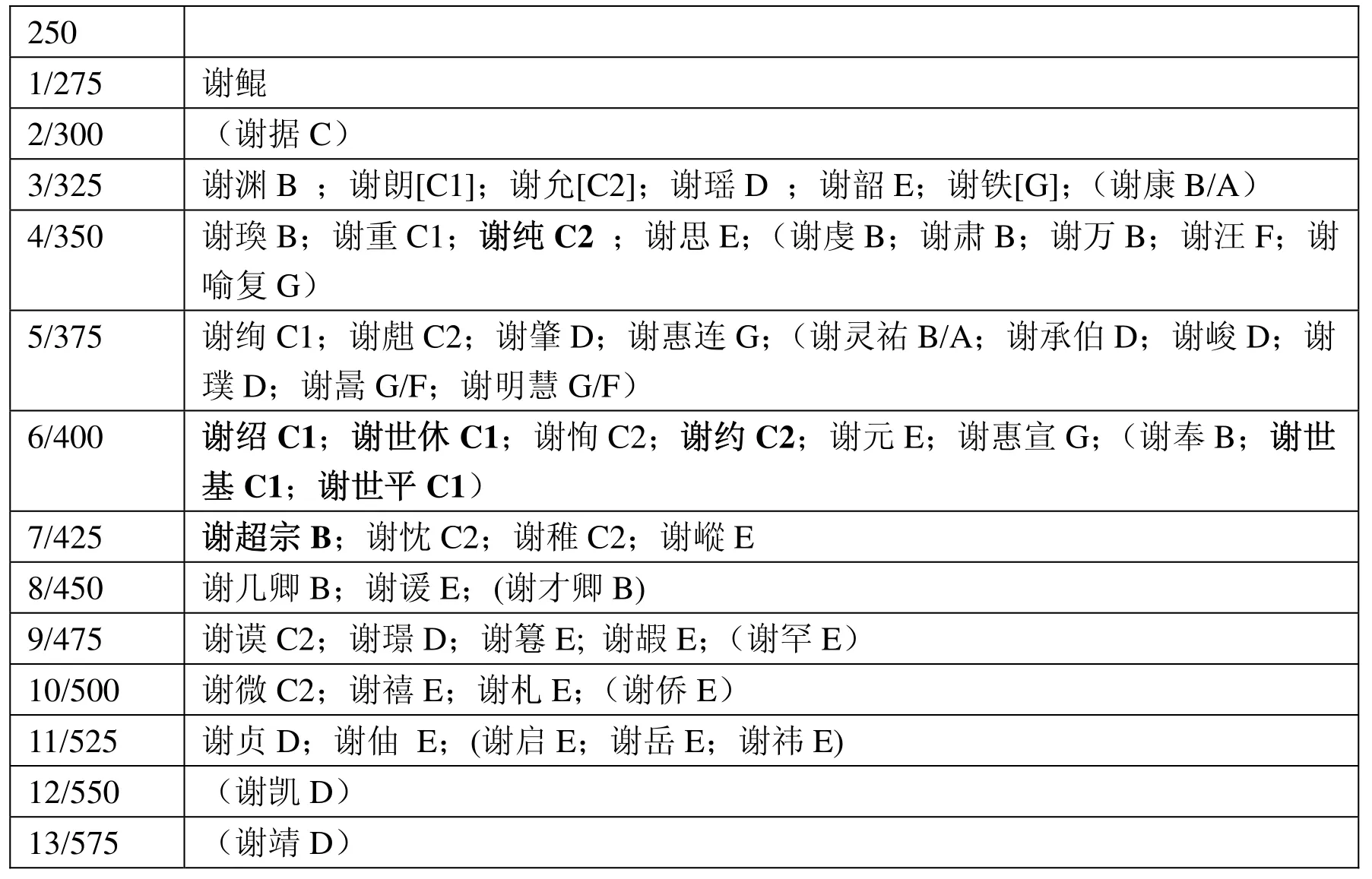

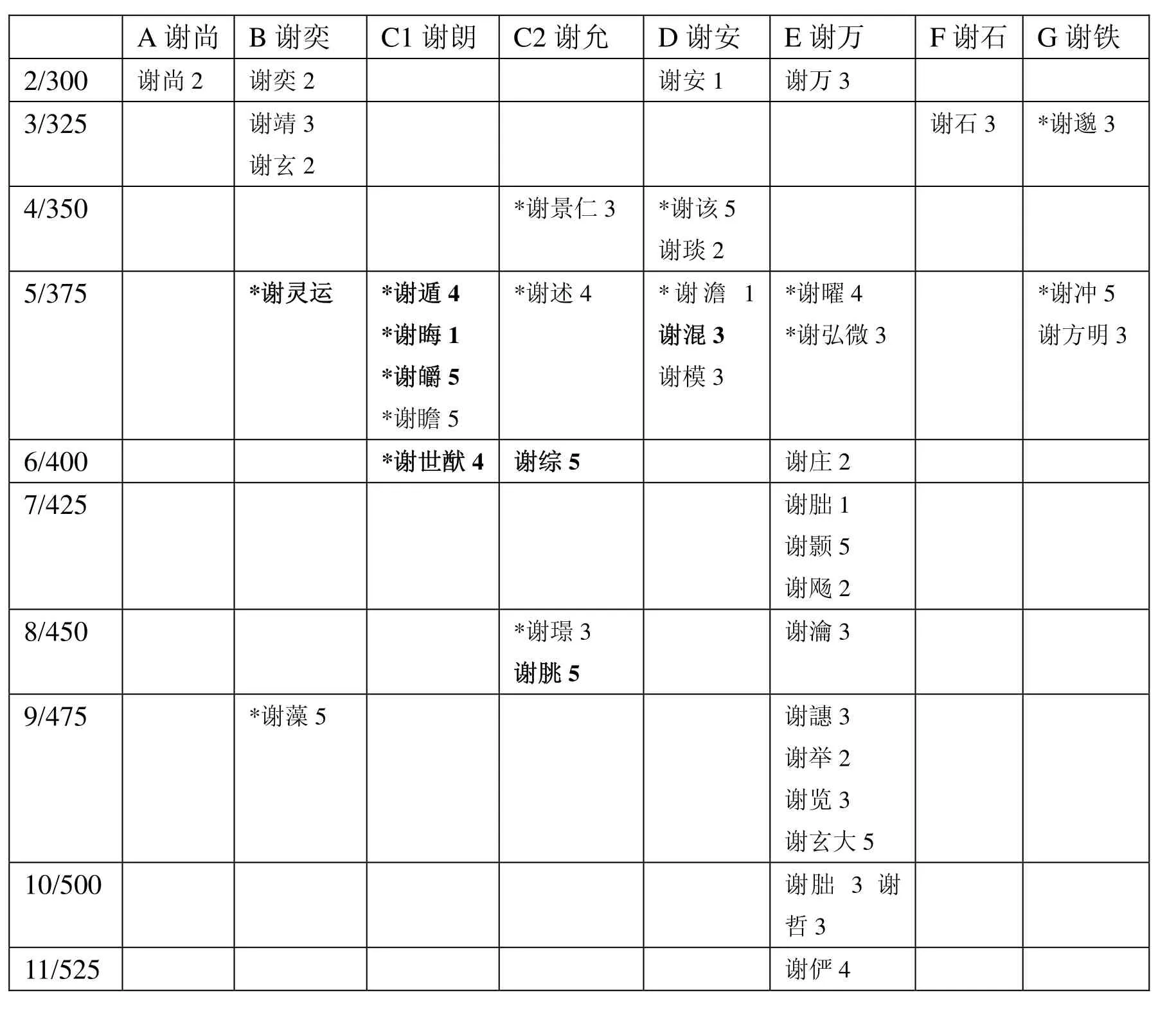

以上幾部分著眼于謝氏一族的命運變遷及其個體成員之于這種變化的應對。首先要說明的是,從史書上的種種跡象來看,所謂大姓豪門的貴族勢力是值得懷疑的。當我們對五品以上的謝氏子弟以其生日進行整理、歸類(參見附錄一,表一右側)就會發現,出生于375年到399年之間的這代人中,謝氏一族的政治勢力急劇擴大①我以每二十五年為一列,將謝氏子弟以“出生年份”進行分組,這與傳統上單純以年齡來整理人物不同,可以更清楚地看出處于同一時期的謝氏家族成員的活動。由于諸多名人傳記中提及的家族成員眾多,為了避免數字的波動,表一之中將居于高官與處于低級官職的成員分開。并且,只考慮其成員在有生之年所擔任的官職,有些人會在死后被追封為更高的職位,這些情況則不予考慮,因為這并不能代表其本人的政治生涯,而是高層之間關系的反映。同時,為了表述的連貫性,雖然梁武帝將官職改為了十八班,但在此梁代的官職也依照“九品”分列。。在下一代子弟之中,能占居高位的卻少了許多,之后不到一個世紀的時期里,謝氏再次復蘇。而且,通過以門第為導向的征兵制度的研究,可以評估貴族血統的優勢,我們發現,在劉宋初年(420~479)居于高位的五大家族之中,到了梁代,只余一家(表二,E)②問題在于正史究竟在多大程度上能完整體現那些居于高位的謝氏子弟。在現存文集以及自1964年以來發現的五個墓葬(見注33,41,60,62,76)之中的兩篇銘文中,我們又發現了三位史上有名的居于高官的家族成員。其中一座古墓是在1972年發現的,墓主為(七品)地方官謝言,其生于350年,卒于374年,并且與陽夏謝氏的任何一支與任何一人都毫無關聯。考古報告認為其屬于南方的謝氏宗族,其故鄉應當是會稽山陰(《考古》,1973年第4期,第227~231頁)。同時,碑文對于其家族譜系的記載,以及其墓地坐落于建康郊外都表明謝言并非陽夏謝氏的成員。在此我要感謝蘇州大學圖書館的華仁德對此發表的高見(1998年8月29日信件)。我們并未發現更多五品以上的官員。顧頡剛《二十五史補編》第六卷中所列《三公宰輔年表》(上海:開明書店,1936年版,第6卷。北京:中華書局,1955年版),萬斯同《歷代史表》第3卷和第4卷,謝鴻軒(音譯)的《會稽謝氏世系圖傳》附錄中列其本家族譜,列出史書未載的二十七位成員。但此類屬于下層官僚,同時與文章主題也并無太多瓜葛。其大部分成員應該處于陳代或梁代末年(其生卒年并未列出)。因此,正史中的記載依舊是當今關于陽夏謝氏所出高官的最全面的資料出處。。由此可知,豪門子弟確實有直達政壇的特權,但不一定就能官運亨通,居于高位。

唐代則對南朝的政治文化建構做了許多反思與整理,例如唐太宗(627~649在位)曾經說,在南朝局促狹小之地,有一些以身殉國的大臣還是值得尊敬的。因此,大唐依舊如梁陳(557~589)兩朝那般,“尤以……王、謝為重”③參見劉昫《舊唐書·高士廉傳》第16冊,第7卷,65.第2443~2444頁。唐太宗認為由于北朝區區一域之地,崔盧兩家因此才世代為人所重。,太宗召集文士根據社會聲望,結合近世功勞來修《氏族志》,對之進行評定。此時他忽略了一個事實,梁武帝曾經也因相同的目的做過一樣的舉動,他極力提升為本朝立下汗馬功勞的各家族之地位。梁朝于公元508年開啟這項改革,將那些功名沒落的家族降級,但此項措施并未進行到底,不過可以看出,政府對社會等級進行干涉的目的明顯是為了提高支持者的社會地位④這種舉措特別提升了當時并非最高層的一些家族(次門)。越智重明對此改革的研究認為這種舉措使得名門不再決定于家族譜系,而是由官方認定。參見其《梁代天監的改革與門第》,《史學研究》,1966年第94卷,第1~20頁。,任何一個名家大族都不可能在政府的干預之外而保持高位。以謝氏的早期歷史為限,我斷定世族豪門之所以能長久持續,是因為當時王朝的短命以及東晉統治者獨特的社會背景。為了弄清歷來為人輕視的南朝政府的背景,論文接下來便對頻繁的王朝更迭對倫理觀造成的影響予以討論。文章的第三部分回顧了謝氏在東晉的崛起以及在晉朝覆滅之時的境遇,并以此界定了謝氏是什么時候開始成為一種很有價值的政治資產的。執掌政壇的軍閥們會拉攏謝氏以支持他們的統治,但也正是在同一時期,謝氏宗族中第一次有人被以叛亂為名處死。

本文接下來論述了從東晉到南朝齊(479~501)之間,三名出自謝氏一族的高官,他們之間彼此相隔大約四十年。雖然與北方相比,南方少有相關的碑文資料,但卻有豐富的文獻可供研究。每個案例都結合其個人作品予以觀照,這些文獻資料與個人傳記的記載息息相關。從詩文之中可以看出他們對政事、退隱的真實動機,這也修正了這些貴族歷來寄生蟲一般的形象,而且,從這些位居高官的謝氏子弟的個人描述中,能夠對他們在從政之中面對的問題有更深的了解。結語是對陽夏謝氏沒落的總結,這同樣適用于整個晉朝東渡的貴族階層。在附錄中列出了謝氏所獲的封賞。我十分感謝王伊同先生與小松英朗對相關家譜的整理分類以及其他涉及東晉時期謝氏的研究,這些都讓我受益匪淺,這同樣已經在注釋中標明。當然,本文所援引的學術觀點對現今之于中古時期世族的理解不一定十分認同。

國家的優勢

許多人都認為當時的豪門具有極大的勢力,這種看法要追溯到這些家族從東晉以來的統治地位。但與后世王朝相比,東晉有一些獨特之處,所以對當時世族的地位也應當進行重新考量。東晉皇帝的平均在位時間是十年左右,而南朝的君主則要短得多,平均只有六年①在劉宋與南齊之時,在位年限的記錄則跌落到平均五年。唐代皇帝則平均為十五年。參見浦薛鳳《對348位中國皇帝的統計分析研究》,《清華學報》13.1-2,1981年,第53~132頁。。王朝本身都朝不保夕,并且在各朝的歷史之中,暗藏著重重危機,充斥著因繼位問題而起的激烈斗爭。在政權的頻繁更迭之下,瑯琊王氏與陽夏謝氏則極具代表性地站在了歷史舞臺中央,隨時準備在一些代表性的時刻發揮效用。例如,在新皇帝的登基儀式之上作為皇權的陪襯,“代群臣”給那些篡位之人上書請求他們登基稱帝,等等。在東晉之時,這些豪門英杰輩出,不論在政治上還是文化上,他們的確都極具影響力,而他們的后裔卻借此協助篡位者取得合法之位。

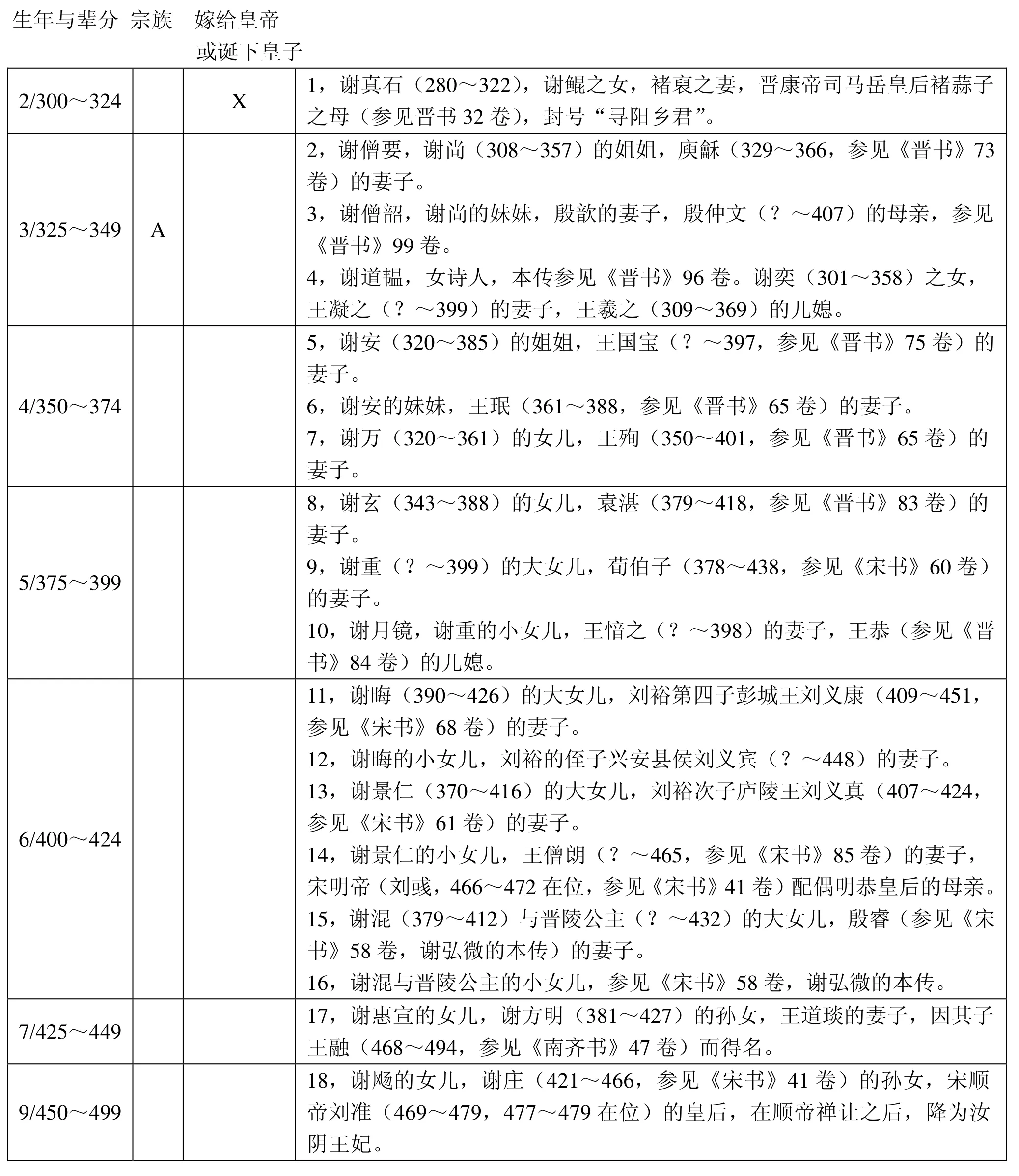

南朝的皇帝們保留這些豪門的另一個好處就是,他們可以通過娶這些血統純正的世族之女來提升自己的門第。司馬氏本身也是高門大姓,有著良好的社會背景與教育傳統,與之相比,劉宋的建立者則家族無名,起自行伍。同樣的,蕭梁與陳朝也是由門第不顯的寒族軍閥所建立②作為南齊皇族的旁支,同時也是歷史上著名的哲學家與文學家,蕭衍(梁武帝,464~549)認為,出身鄙陋的缺點是必須予以掩飾的。。最初,謝氏與劉宋結成了政治聯盟,但之后謝氏的女性則沒有人嫁入皇室(表三,謝氏女性),這表明他們的家族地位有所下降,當然肯定有部分原因是許多謝氏子弟因謀反被問罪,而其他一些位居高位的謝氏子弟對南齊的支持也以失敗告終。雖然如此,公元六世紀中期謝氏對侯景聯姻請求的拒絕也表明,能與謝氏聯姻代表著得到豪門的獎掖,是一種對功績的獎賞和對聲譽的肯定,還是有些價值的③侯景為了考驗梁武帝對他的信任,提出了一系列要求,與王氏、謝氏聯姻便是其中之一。侯景歸順梁朝的復雜歷史可參見約翰·馬尼(John Marney)的《梁簡文帝》(Liang Chien-wen Ti),(波士頓:特維恩出版社,1976年),第135~140頁。。

當南朝的皇帝處于皇位繼承人的位置時,總是面臨著重重危險。當世族成員將其無形的豪門遺產用于反抗政府時,將非常危險。例如,蕭道成(齊高帝,479~482)選擇謝朏(439~506)在其登基儀式上作為侍中,負責解璽授予登基的皇帝(表一,第7代)。但是,謝朏對其急于稱帝,而未能如古制三讓帝位之事非常反感。他為了拒絕出仕,在典禮當天謝職,身著朝服,從熙熙攘攘的宮門揚長而去,同時宣稱自己身體健康,并非因病去職。謝朏的反抗之意顯而易見,蕭道成之所以沒有因此殺掉他,是因為蕭氏認為殺了他正好可以成就其正直高名④姚思廉,《梁書》,(共3冊),第1冊,第15卷,第262頁。。

同時代的謝超宗(483年去世)是一位天賦卓絕的清談家,如東晉名士一般,任誕簡傲,蔑視世法。超宗并未居于高位,他之所以能作為皇帝宴席的常客,是因其坦率能使諸人甚歡。但有一次論及北方事之時,超宗借著酒興,宣稱“虜動來二十年矣,佛出亦無知如何”。他因此被貶為南郡王中軍司馬。落寞失意之下,超宗開玩笑地把這個職位稱為“管理馬匹”之“司馬”,其實他是在“司驢”。又因此戲語,謝超宗被罷黜十年⑤蕭子顯,《南齊書》(共2冊),第2冊,第36卷,第636頁。。在一落千丈的仕途之中,超宗言談之輕慢比之過去有過之而無不及,因此他之后遭遇到了更多的艱險,直到最后被皇帝賜死。與之相對的南齊初年掌管教育的褚淵也值得一提,因為他代表著南朝時期異于傳統的君臣觀念與道德規范。褚淵騎馬過橋,因閣道損壞不慎落水,超宗在旁大加嘲諷,褚淵大為光火,呵斥超宗為“寒士不遜”。此時,“寒士”已成為出身高貴但仕途不顯,地位卑下的代名詞。超宗則反唇相譏道:“不能賣袁(粲)、劉(秉)得富貴,焉免寒士?”袁、劉二人與褚淵、蕭道成在劉宋時期皆執掌重權,并稱“四貴”。袁、劉為劉宋朝廷盡心竭力,褚淵卻助蕭道成實現其野心,并逼迫宋帝退位。由此,蕭道成的篡位之心可謂昭然若揭。

謝超宗對褚氏的譏諷之語傳承了《論語》中對不義之富貴無比厭惡的精神意蘊。同樣在自己職位上以德行為重的還有以性情純正見稱的袁粲,其本傳記載,作為一個道家高士,袁氏生活至簡,視貪戀權位為愚蠢之舉。他無視政壇高壓,不顧友人的勸阻,堅決不肯出仕新朝。參見《宋書》,著者沈約對袁粲還是極為推崇的,稱其冒險抗蕭道成之舉為“義重于生”,認為其壯舉昭示了天下“其道有足懷者”①參見《宋書》第8冊,第89卷,第2234頁。沈約在袁粲本傳之后評道:“世及繼體,非忠貞無以守其業。”。根據越智重明的觀點,在六朝之時,所謂的天命觀已經淪落。民心(或是官僚的支持)與上天懲罰之間的關聯性已然變得無關緊要。所謂天命成為確認權力的程序,并屢屢被軍閥任意支配。當朝廷孱弱之時,忠誠于當前的君主遠不如去輔佐一個野心勃勃的實權人物來執轡天下。因此,如此的行為并不一定就是處心積慮的背叛[1]61-63②輔佐自己前任上司的敵人并不被視為恥辱,這在當時各人仕途之中是很普遍的情況。就在這本刊物中,安田二朗解讀了當時關于袁粲與褚淵各自行徑的評論,證明世族道德觀的重新覺醒。他認為褚氏的立場代表著一種新形成的更加實用的理論,即更加強調承擔公共責任,致力公共事務,袁粲所持觀念則更加傳統但也不失開明,更強調人身之間的忠誠,而前者則蓋過了后者。。

與時俱變的道德觀

南朝世族的道德觀與東晉北方世族領袖們那種清高冷淡的姿態截然不同。例如,謝氏的眾多后裔,當他們初臨政壇之時,先祖之精神有時還隱隱閃現心中,但當他們真正處理政務時,他們的成功則全然賴于所謂“滯事”。一般說來,南朝的謝氏子弟能登上高位取決于其適應朝廷政治體系變化的能力。那些政治生命完滿而長久的人,在他們的實用才能中,有兩項很是重要:一是在權力的角逐之后能讓自己列于勝利一方陣營的政治智慧;二是能使自己從糾結繁雜的境況之中脫身而出的辭令功夫。與此同時,諸如謝朏與謝超宗那般直截了當的反抗批評,會極大破壞朝廷的公信力,這種鋒芒畢露的抗爭所付出的代價,便是葬送其子孫之前程③謝朏之后重入南齊政壇,卻因直諫抗爭再次被黜。他極為幸運地活到了梁代,但依然傲然以劉宋忠臣自居。至于超宗,袁粲關于其“罪”的上書態度寬宏,使得他免于被列為反賊。但是,蕭道成還是私下讓人逼其自盡,只是不讓在其身體留下任何傷害的痕跡。《南齊書》,第2冊,第36卷,第636~639頁。,大多數的謝氏子弟都選擇那條更加明智的“和平”道路。

歷史學家常常將世族豪門描繪成對政事輕松處之而簡傲無比的群體,他們沉浸于驕奢淫逸與對佛道的追慕之中。同時,南朝歷代王朝始終無法重新奪回北方的悲慘事實也被歸咎于世族領袖們對實務的輕慢態度④是否有統一天下的理想是中國歷史學家的一項評價標準,馬克思主義者與前現代主義者都以此批判南朝政府的領導。在一眾整齊的批評聲中,查爾斯·E·霍爾科姆(Charles E. Holcombe)對當時文人關于佛道的論爭之舉持欣賞的態度。《漢朝的陰影——南朝初年文學思想與社會研究》(In the Shadow of the Han, Literati Thought and Society at the Beginning of the Southern Dynasties),(夏威夷大學出版社,1994年),第5~6章。。但是如果我們以當時的角度來重新思考統一天下的難題(而不是以唐代或其他有著強大中央統治的時期作為標準),從蠻夷手中奪回故土并維持統治的可行性是令人懷疑的。針對北方侵略者的最后一場戰爭是在東晉末年,當時的朝廷在內部黨爭,國內暴動,難民安置等難題下風雨飄搖。在不久之后的五世紀初,長江流域的本地勢力崛起而成為國家的政治核心。在公元369~372年的戰爭之后,洛陽與河南大部都已經收復,而此舉的反對者們認為長江天險已經庇護東晉六十年,與其在北地中原面對荒城敗壁與巨大危險,盤踞南方是更加明智的做法。就我所知,這是最后一次關于收復北土的爭論。之后南朝領袖的北伐更多是被動防御或是累積個人功績。

中村圭二發現在劉宋時期,當年北方流亡而來的家族已然將中國南方視為自己的故土,在當時墓志銘中對故鄉的限定便可見一斑。東晉之后的另一趨勢便是去世的世族成員不再葬于以其北方故鄉命名的地區。具體可參考《六朝貴族性研究》(風間書房,1987年)。

唐代詩人李商隱(約813~約858)的一首《南朝》絕句雖然秉承了傳統上對六朝的嘲諷之意,但依舊極其精確地描繪出六朝氣韻的另一些方面。首先,為了顯示出自己在精神與文化上的優越性,同時也為了解決執政合法性的問題,六朝政府持續對北方外族發動一系列戰爭。李商隱的詩將這種在意識領域的自傲宣言表現入微:

地險悠悠天險長,金陵王氣應瑤光。

休夸此地分天下,只得徐妃半面妝。[2]1370

昔日俯照長安的漢家宮闕的“瑤光”(北斗七星之一,稱為“北斗七”),轉而與建康城(古稱“金陵”)天地相應,這顯示出上天對于南方流徙朝廷的祝福①“上飛闥而仰眺,正睹瑤光與玉繩。”出自張衡(78~139),大衛?R?內格奇斯在《文選》英譯本中將此句翻譯為:“Above the ‘flying doors’ [of Jianzhang Palace] one could peer upward / And directly sight Jasper Light and Jade Rope.”(普林斯頓大學出版社,1982年版,第1卷,《兩京賦》,第197頁,246~247行)。自古以來便在建康山嶺開采鐵礦,自公元前4世紀便以“金陵”稱謂,之后秦始皇得知此地有天子氣,便將之改名為“秣陵”,意為:“養馬之地”。,但詩中的這一表述是一語雙關。徐妃即是籍貫湘東的梁元帝蕭繹(508~555)的妻子,她常去瑤光寺與一名僧人私通,在詩的最后一句寫的便是其標志性的“半面妝”。當她等待夫君之時(因為梁元帝并不喜歡她,因而極少見她),她為了嘲諷梁元帝只有一只眼睛,只化半邊臉的妝。徐妃的本傳中記載她在552年5月被處死,不久之前蕭繹剛剛登基,但史書中卻不載其夫婦失和之事。通奸之舉讓徐妃從未被人同情,但仔細品味李商隱詩中諷刺的指向,南朝政府真正痛恨的是對朝廷的不忠,而皇帝是要求絕對的忠誠。正如之前對南朝政治的概括總是忽略皇權的鞏固加強一樣,南朝君主的殘暴也總被忽視,反而是他們的奢靡享樂更多為人所詬病。以梁元帝蕭繹為例,因其對自己身體殘疾極其敏感,整個朝廷都沉浸在恐懼之中。任何與那只眼睛失明有關的表述(包括經典著作中的句子)都是禁忌。徐妃被殺可能是罪有應得,但那些因其言辭犯禁被罰的大臣們又作何解釋呢?②錢鐘書認為,因此種原因被蕭繹流放、拷打乃至殺害的眾多人之中,只有徐妃一個人是故意嘲諷他的。(《管錐編》(共4冊),北京:中華書局,1979年版。第2冊,第786~787頁,第149條。

熟讀南唐詩的讀者會想到,正是這位之后成為梁元帝(552~555在位)的湘東郡王,派庾信出使西魏修復雙方關系,這招昏棋使得梁朝陷入絕境。庾信《哀江南賦》中的一些片段表明,梁元帝陰暗多疑的性格讓末代的梁朝染上了濃重的絕望色彩。由于內心的嫉妒與偏執,梁元帝一次次與朝廷中的股肱之臣兵戎相見。最后,當他在江陵(今湖北荊州)陷落之時,已經無人接受召喚前來勤王③《哀江南賦》寫出了梁元帝的失誤決斷與道德敗落。參見威廉·T·格雷厄姆的《哀江南賦》英譯版(The Lament for the South),(牛津:牛津大學出版社,1980年版,第87~93頁,以及第99頁)。關于他面臨的軍事與外交困境可參見第10~15頁。。接下來,我們將探討謝氏在東晉時期如何一躍而為世族首領,以及其宗族成員與東晉末年陰謀篡位者之間的關系。在此可做一假設,這一時期軍閥領導之所以對謝氏分外看重,是由于謝氏能證明其政權合法性。為了擴大這一政治資本,謝氏宗族的不同支脈彼此聯合,從而使得整個家族皆能被看重、尊崇。

集體權威的建構

西晉時期(265~316),陽夏謝氏只有一人執掌過朝政——作為一名儀禮專家和碩學鴻儒,謝衡曾擔任國子祭酒一職。在元嘉之亂中,他的長子謝鯤與一個兄弟去往建康,謝氏在長江以南的歷史從此埋下伏筆④謝衡曾經位居博士。從1964年發現的謝鯤墓以及相關碑文中,我們得知謝衡還有一位未曾知名的三子謝廣葬于河南滎陽的謝氏舊墓。史書中謝鯤的卒年不詳,(《晉書》,房玄齡,共10冊,此后簡稱JS,參見第5冊,第49卷,第1377~1379頁。。謝鯤毅然拒絕走傳統的儒家道學之路,這個決定對謝氏一族前景極為有利。事實上,他與其他數位玄學名士并稱“八達”。(按:“八達”之稱號是對“竹林七賢”的致敬。早期的個人主義者之間的交往結社如今被認為是虛偽的,他們之間的區別無非在于極端狂放之“通”與更加溫和所謂“次者”的“達”。后世文人沉浸“玄學”的一個原因便是西晉時期黨同伐異之舉,當時“竹林七賢”中最為激進的嵇康以有損社會道德為名被殺)。謝鯤的學問路徑使得自己的家族與流亡江左的社會主流緊緊聯系了起來。大多數逃到南方的名士皆出自玄學之家,雖然在儒家占統治地位的西晉這些家族大多稱不上頂級的豪門,但在東晉他們卻成了政壇核心①見附錄葉妙娜的《東晉南朝僑姓高門之仕宦——陳郡謝氏個案研究》,第43~44頁。。

謝鯤的放誕之舉引起了大將軍王敦(265~324)的注意,并任命其為長史。之后,在王敦以“清君側”為名圍困都城之時,謝鯤的高名重望使他躲過了王敦的屠戮。雖未被殺,但謝鯤卻被改任為地方官②謝鯤墓志銘言其是作為豫章(今江西南昌)“內史”,在其本傳與《世說新語》(第10門《規箴》,第12條)中則記載他的職位為豫章太守,這兩個職位的職責是一樣的,但前者是皇家封地長官的稱謂。這實際上表明,王敦雖然在322年將其任命為豫章地方官,并迫使他參與對建康的進攻,因為謝鯤具“朝廷之望”。。謝鯤墓志銘中言其是作為豫章(今江西南昌)“內史”,在其本傳與《世說新語》(第10門《規箴》,第12條)中則記載他的職位為豫章太守,這兩個職位的職責是一樣的,但前者是皇家封地長官的稱謂。這實際上表明,王敦在322年將謝鯤任命為豫章地方官,并迫使他參與對建康的進攻,因為謝鯤具“朝廷之望”。在謝鯤本傳與《世說新語》的記載之中,其狂放行為并未給家族帶來利處。在他去世之后,被草草葬在建康郊外的亂葬之地石子崗③“石子崗”位于建康以南的“朱雀門”一帶,在當地歷來被用為公共墓地。但自東晉初期,豪門通常是以自己北方故土的名字來命名本族私家墓地之所。例如,瑯琊王氏與瑯琊顏氏是將去世的成員葬在建康北部象山與幕府山,見郭立安的《試論六朝時期的建業》,《中國古都研究》,杭州:浙江人民出版社,1988年,第4期,第280~282頁。。但另一方面,若無謝鯤以其奇崛之行卓然于世,出自當時更加強盛之禇氏家族的禇裒不一定會娶他的女兒(表三,謝氏女性,第1)④在東晉新立的十數年之中,世族階層的高低與私人資產是有所相關的。葉妙娜證明了品性、容止以及“清談”實力都可以促成與高門望族的聯姻。見附錄葉妙娜的《東晉南朝僑姓高門之仕宦——陳郡謝氏個案研究》。。正是這次聯姻使得謝氏開始為人矚目。謝真石(謝鯤之女)與褚裒(303~349)的女兒被選為瑯琊王司馬岳(321~344)的王妃。未曾想,機緣巧合之下,這位郡王成為皇帝。當他在登基三年駕崩之時,因新皇幼小,謝鯤的外孫女開始臨朝聽政。這位年幼的皇帝是司馬彭子,生于343年。也就是晉穆帝(344~361在位)。此時,謝鯤之子謝尚(308~357)作為皇太后的舅舅,仕途出現了極大的轉機,被任命為南中郎將。謝尚死后無子嗣,因此他的軍職被授予其最年長的堂弟謝奕(308~358)。當然,謝尚與謝奕在仕途后期都聽命于野心勃勃的權臣桓溫(312~373)。譙國桓氏憑借軍事才能闖入東晉世族階層之中,而謝氏則是因其與皇家的聯系,成為極為合適的聯姻對象⑤桓溫娶了瑯琊王的姐姐。發現謝氏是通過謝鯤外孫女而崛起的是石川忠久,見附錄《謝氏的家風與家族興盛》。桓氏故鄉譙國(安徽懷遠地區),在淮河以北大約150公里處。。到東晉中期,謝奕的弟弟謝石被任命為管理皇家圖書館的秘書郎,這在謝氏一族之中尚屬首次⑥這個六品職位通常是作為被重視的大族子弟進入政壇之后的第一個職位。謝石的父親曾經向東晉的高官諸葛恢提親,希望他將女兒嫁給謝石,但是被拒絕了。但在345年諸葛恢去世之后,這樁婚事最終還是成了,可能是因為謝石在當時擔任了這樣榮耀的職位。根據石川先生的推斷,謝石是在344~347年之間任職的。諸葛恢對子女婚姻對象的社會階層極為在意,可參見馬瑞志的《南朝作為家族衡量標準的聯姻》(Intermarriage as a Gauge of Family Status in the Southern Dynasties)(《中古中國的國家與社會》,第216~217頁)。在1984年發現的謝奕孫子的墓葬揭示了一段不為人知的歷史。南朝謝莊(生于421年)擔任過五品的散騎長史。而這位墓葬主人的父親謝攸最高也做過五品的散騎侍郎(《文物》1998年第5期,第4~14頁。同一期的第15~18頁是關于謝奕另一個孫子謝溫的墓葬發掘報告,其英年早逝,職位不詳。他的父親謝朏是謝莊的弟弟。。一部分世族階層的成員視謝氏為暴發戶。一位貴族以“新出門戶,篤而無禮”之語點明了謝氏在典雅傳統上的欠缺。還有人對謝氏子弟高調地駕馬車在都城大路上喧囂馳騁的舉動予以批評——在他們眼中這是又一個依仗顯赫家世的典型?有趣的是,謝氏自身卻有許多關于表現自己優良家風的傳聞。女詩人謝道韞(表三,謝氏女性,第4)嫁到瑯琊王氏之后,在回家省親時悶悶不樂地說,由于在謝氏一門才俊的撫養與陪伴中長大,她完全沒料到還有他丈夫這樣的人。又有,當謝胡兒從鄰里得知自己家族的一個成員曾經上房熏鼠,便時常嘲笑此人,之后發現故事的主角正是自己的父親,他的叔父謝安卻援引自己的過失來開導寬慰他:“世人以此謗中郎,亦言我共作此。”

謝安作為一位出色政治家,其才能為家族博得了聲望。當360年謝安離開會稽(浙江紹興)出仕,便給了當時憑借軍隊對東晉朝廷虎視眈眈的桓溫一種無形的道德壓力。謝安更值得一書的拯救國家之功績是在383年,他和侄子謝玄(343~388)一舉粉碎了前秦氐族的入侵。“淝水之戰”被視為對中華正統的拯救,在南朝為后世所銘記①邁克爾·羅杰斯(Michael Rogers)對傳統觀點賦予這次戰爭的重要性表示質疑,他認為對外戰爭對于東晉與唐朝的作用被夸大了。(《苻堅紀事》(The Chronicle of Fu Chien: A Case of Exemplary History),《中國王朝歷史翻譯》第10期,伯克利:加利福尼亞大學,1968年,第58~73頁。)。除了這次勝利外,謝安為人尊崇的英雄形象(當然,其聲名經過漫漫歷史長河,如今依舊為人銘記于心)與其堅決拒絕專權樹私息息相關。他完全可以充分利用自己憑救國得來的權力與盛名,但他卻選擇退隱。不論謝安的歸隱出自何種原因②在384年,謝安上書請求授權蕩清苻堅在河南地區的殘余勢力。但此次請求遭到拒絕,同時懷疑其與司馬道子(364~402)身邊所形成的“反貴族”派別有聯系。謝安的侄子謝玄也去職調任會稽內史。,他都留給后人一種在世事煩擾之中不為所動,心神平和的形象。根據謝道韞的敘述,她的叔叔在中年之時有了一種從厭煩人事到盡心世務的超越,這種理性超脫從謝安出仕伊始便有引導作用:

亡叔太傅先正,以無用為心,顯隱為優劣,始末正當動靜之異耳。

謝安沉著自若的精神在之后東晉時代的謝氏一族中喪失殆盡。388年謝安去世以后,謝氏子弟分裂成不同的政治派系,他們并非血腥政治斗爭中的領袖,而是隸屬于比他們分裂更早更厲害的不同皇室子弟或宗室。例如,謝琰(352~400)屬于司馬道子的陣營,但它的侄子謝澹(371~425)卻與其政敵,“前貴族”派的王恭聯合。在397年孝武帝駕崩,司馬道子弄權之后,王恭設計將司馬道子的首要助手王國寶除去,他也是太原王氏的子弟,為王恭的侄子,同時也是謝安的女婿(表三,謝氏女性,第5)。第二年的反政變直接導致王恭被殺,而他的兒子娶了謝重的女兒(表三,謝氏女性,第10)。當桓溫的兒子桓玄(369~404)在402年以楚為號立國之時,謝氏宗族面臨著是否與這個屠殺多名皇族成員與謝氏姻親的領袖合作的難題。桓玄非常希望謝氏子弟能參與自己的政府。他甚至想將原來謝安的住宅改為自己的軍事府邸。直到謝混(379~412)將自己祖父的聲名喻為周朝召伯,使得桓玄十分慚愧,此事方才作罷——“召伯之仁,猶惠及甘棠;文靖之德,更不保五畝之宅邪?”姬奭(公元前12世紀)被文王任命為周西部地區的首領,稱為“召伯”。他在一棵棠梨樹下露天辦公,歷來將《詩經·甘棠》一詩作為對他公正執政的稱頌。此言暗示了桓玄政權的不義,也表示真正的對謝安的崇敬就是使其財產與后裔免于被隨意地征用與驅馳。

桓玄極力爭取與謝氏結成友好聯盟,另一個人也注意到了這一點,他就是劉裕。這位將軍在平定孫恩(398~400)反叛的戰爭中聲名鵲起。在404年春天,劉裕滅桓楚恢復東晉,并且輔佐司馬氏達二十年。他耐心地計劃著篡位奪權,因為他意識到,僅僅憑借暴力難以達到自己的目的,他需要設法取得那些控制政壇的舊世族的認可。劉裕早在桓玄當政之時便已經對謝氏有了濃厚的興趣。謝景仁與劉裕一起吃飯期間,桓玄派人數次急召,謝景仁則安然地吃完飯才應召而去,這讓劉裕印象深刻。劉裕常常稱其為“太傅(謝)安孫”。謝景仁原名謝裕,與宋武帝劉裕同名犯諱,因而以字見稱于世。當劉裕將桓玄的軍隊趕出京城,在來拜見他的眾多官員之中,他對謝景仁特別注目,言曰:“此名公孫也!”事實上,謝景仁真正的祖父當年“熏鼠”的行為已經成了會稽郡時常提起的笑談,他與謝景仁的父親也都未擔任過什么重要的職位。謝景仁的祖父謝據并無從事任何官職的記載,而其父親謝允只擔任過宣城(安徽)太守。

從謝、劉交往初期開始,謝景仁就對劉裕的雄心十分敬佩。而且,在劉裕的權力核心內部,大多數成員都來自于他的家鄉京口(江蘇鎮江),景仁則是唯一的世族子弟,因此通常是由他來指導這位未來雄主如何獲得最大程度的支持。當劉裕對南方政敵的行動感到十分憂慮的時候,謝景仁則力排眾議勸他先一心抵抗外敵,樹立威望,只有在平定被鮮卑人再次威脅的邊疆之后,才能有力對付內部的敵手。因此,劉裕于409年到410年發動了他的第一次北伐。司馬光點明孟昶是另一位支持北伐的大臣。但謝景仁對劉裕完全是出自一種私人的建議。在他離開朝廷期間,為了對付敵對勢力,劉裕將謝景仁委派到幾個關鍵位置。他甚至將謝景仁任命為吏部尚書,因其從兄謝混任左仆射,依制本不得如此①作為官僚體系最根本的效用,是要這些位置上的人互相監督。謝混從410年5月起擔任左仆射,是在與南燕戰爭結束前的兩月。也有可能,劉裕對謝景仁的任命是在其勝利凱旋建康之后。萬斯同先生在《二十五史補編》(第3冊,第3353頁)中認為411年(義熙七年)是謝景仁任職的第一年。。當謝景仁去世之時,劉裕在其葬禮之上,慟哭不止。

劉裕與謝氏其他年輕的迅速崛起的子弟則并無與謝景仁那么好的感情。在謝氏出現過的十二個高官之中,至少有一半是謝氏第五代成員擔任的,謝氏家族的這一高峰,得益于劉裕對他們的喜愛與舉薦。但一開始,謝安的孫子便讓他無比失望。(表二,D)謝混被任命為中書令,而且劉裕對有此“玉人”相伴感到十分驕傲。但是,在謝混卷入一場叛變之后,劉裕這位獨裁者毫不遲疑地逼其自盡。直到八年之后建立宋朝,劉裕依舊懷念謝混的“風流”,并且因登基典禮上的眾人不能親眼目睹謝混之風姿感到無比遺憾②《晉書》第七卷,第79章,第2079頁。馮友蘭描述了道家自然與晉朝風流的理念之間的聯系,而且闡明了它所要求的浪漫優雅的舉止。(《中國哲學簡史》,德克·博迪(Derk Bodde)譯,紐約:麥克米蘭公司,1948年版,第231~240頁。)我對這個含義多元的概念的理解來自于“好風”的原意,此意是形容與貴族熏陶相關的一種魅力與雅致。。

劉裕登基典禮上的進璽人是謝安的另一個孫子謝澹(371~425)。劉裕不同意別人來擔此任,認為“此選當須人望”③《南史》第2冊,第19卷,第527頁。《晉書》所記的謝澹的簡短公告表明,劉裕之所以將如此高貴的職務交給謝澹,是因為他祖父謝安的名聲,劉裕稱其為謝安的孫子。現在還不清楚謝安的另一個孫子謝璞在此從事了什么職務,他之后能官至光祿勛,恐怕也是得益于劉裕的庇護。謝璞字景山,本傳列于《南史》第19卷,第528頁,從此傳中我們得知他是謝濤(393~441)的父親,這位謝氏子弟并不見稱于史書,只有其墓志銘傳世。《全宋文》第60冊,9a~b,嚴可均(1762~1853)編,《全上古三代秦漢三國六朝文》(共9冊,臺北:世界書局,1982年版),第6卷。謝濤作為散騎常侍,位列于謝氏居于高官的黃金一代中。。謝澹本人自負而性急,對朝廷的此種交易并無興趣。但是那些對劉裕這個決定感到驚奇的人們,都無法理解對于一個未受多少教育,毫無社會文化背景的暴發戶一般的人物來說,此舉是有多么重要,他需要借此來表明自己獲得了世族豪門的支持。之后劉裕寬恕了謝澹的無禮,不以常規俗理限制他,而將其稱為“方外士”。這不免令人聯想到桓溫對謝奕的“我方外司馬”之評語。二者是出于相同的目的。但劉裕對謝澹的容忍之中,實際是有私人的不滿的,因此他讓謝澹處于體面卻沒有實權的高位。

在劉裕執政東晉的那些年中,他肯定已經意識到,謝氏的兩條支脈秉承祖德,不能報以太大期望。除了與劉裕交往的謝安的幾位孫子,謝玄的后裔謝靈運(385~433),任性不羈,只能讓劉裕感到尷尬窘迫④謝靈運無比任性的氣質自其年輕時候便已經是麻煩。當他與自己的叔叔謝混駐扎江陵之時,卷入了劉裕下屬劉毅(?~412)的叛變,但他僥幸逃脫了懲罰。之后又傳出了關于他的丑聞,他殺了一個勾引自己小妾的家臣,并將尸體扔進了長江。因此,謝靈運在418~419年被禁止出仕。謝丘(377~407)是謝靈運的堂兄,史書不載,其墓在1986年被發現。謝丘是謝重(注釋41)最小的弟弟,曾經在某位將軍手下任七品的撫國參軍。我推測這位將軍是諸葛長民(《晉書》第七冊,第85卷,第2212~2213頁),他在協助劉裕擊敗桓玄之后得獲此任,但之后卻被劉裕處死。我認為最不可能的是桓振,他是在桓玄執政時期獲得此位的。謝丘的墓志銘被華人德在《論東晉墓志兼及蘭亭論辨》(《故宮學術季刊》1995年,第13期,第32頁)一文中轉引。。我們已經知道,劉裕力圖讓公眾知道謝景仁是謝安的后裔。他之后的方法則更加實用,只要謝氏成員很好地服務于他,是沒有必要糾結于他們的祖先的,不論是哪一支的成員都可以給予高位。從劉裕對待謝方明的態度便可以看出其想法的變化。在劉裕登基之后,謝方明被委以侍中之職,被看做值得信賴的法律顧問(表二,G)。在他的表兄謝景仁最初舉薦他的時候,方明非常窮困。從400年夏天孫恩對會稽發動第二次進攻時,他便無家可歸,四處無助。劉裕謂方明曰:“愧未有瓜衍之賞。”這既是對謝氏家族的恭維,也表達出對謝方明游離于家族主脈之外的偏見①《綿》一詩以葫蘆遠遠伸展的藤的形象開頭,描述了周室從開始的發展歷程。(《毛詩注疏》16、2.12a)謝景仁在提攜其堂弟之時,任中軍主薄,他從408年9月以來就擔任此職。此次交談必然發生在409年4月以前,即在劉裕離開建康,出征南燕之前。。雖然并沒有授之以職,但劉裕將自己作為豫章郡公的一部分俸祿給了他。劉裕在406年獲封豫章郡公,每年食邑一萬戶。謝方明在劉裕手下作為隨從不過四五年,直到謝混在412年時死去。其后,一位有影響力的推薦者再次向劉裕舉薦了謝方明:“……可為名家駒。直置便自是臺鼎人,無論復有才用”。這位舉薦人是丹陽尹劉穆之,他初見謝方明便對之無比欣賞,而方明在謝混死前從未拜謁過他。在被劉裕陣營接納之后不久,方明出任左將軍劉道憐長史。當時的軍隊首領稱號在414年發生了改變,可以推之,劉穆之對謝方明的舉薦應該是在412年末到413年。臺鼎的三只腳代表著三公或三祀。因此,“臺鼎人”的稱號便意味著其有身居高位的非凡才能。但是在此,最需要關注的是謝氏這個姓即意味著這種資格。方明證明了自己的可靠,在422年,也就是劉宋建國后的第三年,他返回故鄉會稽任太守,并且執政嚴厲,對世族的腐敗與招搖行為予以修正,使得“貴族豪士,莫敢犯禁”。

豪門世家的綿延長久給了我們一種印象,認為世族階層都是為了自身利益而共同進退。其實,即便是在同姓的各個支脈內部,是否有這樣的凝聚力都未可知。從東晉到劉宋的謝氏子弟的諸多傳記中,可以看出,他們對于出仕與家族利益的看法分歧巨大。在五世紀時,謝氏某位家族成員一再回避某些親屬,很大原因便是害怕被這位族人蔓延的野心牽扯到②由于謝混與劉毅的親密關系,他的大侄子謝澹從其陣營脫離并聲稱謝混之為人會威脅到整個家族。謝澹的警告使他免于牽連到謝混因支持劉毅叛變而被殺的事件之中。謝澹也對謝晦(在上文有過討論)的野心予以嘲諷。(《南史》第2冊,第19卷,第527~528頁。)謝方明則避免與謝晦同時出現在公共場合,并且只在節日必須訪親之時才去謝晦的家中。(《南史》第2冊,第19卷,第536頁)。。在這一時期的謝氏已成年子弟中,謝瞻的個案特別耐人尋味。他不但羨顯位而居于更為低調的位置,同時他還著力聲辯,從而使自己的這一支家族脈絡與輝煌的家族盛名脫離開來。

獨立離群:謝瞻(380~421)

在415年的冬天,謝瞻任職安城(江西安福)太守,他回和了一首族弟謝靈運給他的詩。在詩中他稱贊謝靈運是“華宗誕吾秀”。這并非夸諛之詞。他們幼時一同與叔叔謝混學習,在那個時候,謝靈運的出色才華已經展露無遺,而且此時他正在京城任秘書丞,而謝瞻自己,用他自己的詩來說,過去十年之間都是“迢遞封畿外”。謝靈運同時在劉裕手下任太尉參軍。謝瞻在安城太守之前所任的一個早期職位是桓楚時期的秘書郎。后來他擔任了數個軍隊顧問的職務,大多數是在地方。將自己與才華橫溢的族弟對比之后,謝瞻的稱贊之詞中卻包含了對謝靈運未來的擔憂。詩中“鴻漸隨事變”之意象取自《易經》,原意是勸人容忍順從。謝瞻將謝靈運比喻為“云臺與年峻”,暗含著《淮南子》之中的名句 “云臺之高,墮者折脊碎脛”。在詩歌結尾,謝瞻認為兄弟之間相隔的遙遠距離并非天生之結果,而是自己選擇的結局。而他自己的抉擇才是更加明智的:

尋途之既暌,即理理已對。絲路有恒悲,矧乃在吾愛。量己畏友朋,勇退不敢進。

“歧路”與“練絲”意味著人最初的信仰有可能發生變化或根本就是錯誤的。墨子見練絲而泣,只因素絲可染作黃色也可染作黑色,如同學生可以違背老師最初的教誨。楊子見歧路而哭,只因南北兩方只能選擇其一(《淮南子逐字索引》17.184.229)。更加特別的是,詩中暗示謝靈運,君主是有可能對一個臣子生出猜疑嫉妒之心的。在《左傳》之中,陳國一個貴族敬仲(陳完)投奔齊國尋求庇護。當齊桓公準備拜他為卿時,敬仲認為自己自齊國所獲已然過多,因而堅持不受。所受君主的好意越多,就越容易為朝廷其他臣子所妒忌而謠言四起。敬仲引用《詩經》之話云:“翹翹車乘,招我以弓,豈不欲走,畏我友朋”。敬仲所頌之詩未錄入現存的《詩經》之中。

謝瞻在族弟謝晦(390~426)舉辦的一次晚宴上以更加簡素的語言形容了在高位之上面臨的諸多危險。他們隨即談到了三位晉朝早期名人的功過是非:潘岳(247~300)、陸機(261~300)以及賈充(217~282)。謝靈運向來在審美之上有著非凡的判斷力,他認為賈充實不能與其他二人相提并論,因為潘、陸二人的文才比之強了太多。而謝晦則基于道德品格的標準得出了相反的評點:潘岳附庸權貴,陸機卷入無盡紛爭,二人都死于對自己私利之追逐。而賈充則不然,他得以善終,又得極力惠及眾人的美名。謝瞻對此觀點進行了反駁,認為無私之心并不就能保證仕途得以善終:“若處貴而能遺權,斯則是非不得而生,傾危無因而至。君子以明哲保身,其在此乎?”謝瞻未能使得謝晦明白,兄弟二人之所以分屬了不同陣營,是因為他對于自己處境位置的想法過于天真。他們關于是否加入劉裕政權的分歧在419年新年之時到達一個戲劇性的地步,當時謝晦剛從劉裕在彭城(江蘇北部,銅山)的大本營休假而回。謝晦積極參與了416年到418年之間的第二次北伐,在這次戰爭中,在劉裕領導之下的東晉軍隊一舉摧毀了陜西的后秦帝國。謝晦作為“太傅主簿”統領劉裕的貼身衛隊。大批傾慕謝晦的追隨者以及對之好奇之人將謝家的過道圍得水泄不通,謝瞻對此無比驚懼。他謹遵家族傳統告誡謝晦道:“吾家以素退為業,不愿干預時事,交游不過親朋,而汝遂勢傾朝野,此豈門戶之福邪?”謝瞻此言不虛,謝氏家族的謙卑確實為真,(表二,C-1)①見《宋書》第5冊,第56卷,第1557頁。“門戶”可以表示一個人獨立的直系親屬,或三代以內的后裔。(諸橋轍次,《大漢和辭典》,共13冊,大修館書店,1957~1960年),第11冊,第41208頁,第41285~41288頁。謝氏兄弟的祖父謝朗,曾任東陽太守,(見謝晦本傳,參見《宋書》第44卷,第1347頁)。他們的父親謝重(399年去世)則卷入了謝安去世以后的那場血腥的爭斗之中(見注釋51)。從司馬道子的陣營退出之后,謝重為王恭(卒于398年)所賞識而被重用。但在399年司馬道子擊敗他的敵人之后,謝重又如戰利品一般被其再次啟用。謝重的女兒嫁給了王恭的兒子,而且司馬道子質疑有流言稱其早年間獻策王恭幫其謀劃,對此,謝重回答:“豈以五男易一女”。(《世說新語·言語》,見馬瑞志英譯版,第75頁。)謝重在司馬道子手下,官至六品。從其墓志銘可知,謝重死于反政變之時。(《寶刻叢編》,第15卷,宋陳思撰,黃仁德注釋本,第34頁。)但他無法說服謝晦如其先輩那般謹慎。因此,謝瞻率其宗族分家,自立門戶。因其兄弟的風光耀眼,謝瞻之后從高位之上離職而去。作為相國從事中郎,他在新年休假之時去彭城軍營專程拜謁劉裕,自稱為平常出身之人:“臣本素士,父、祖不過二千石。”②晉代的中層官僚的俸祿是每年兩千石,術語“二千石”指代實際的農村官員。這要與其他一些高官更好的待遇分開(“比二千石”)。參見中村圭二的關于品級與俸祿的比較表, 《六朝貴族性研究》,第440頁。又有,哈克的《官名辭典》(A Dictionary of Official TItiles),第1828頁。謝瞻深知劉裕起自寒素之家,于是他接著以宿命論解釋了為何他要因謝晦的成功而低調從事,避開焦點:“弟年始三十,志用凡近,榮冠臺府,位任顯密,福過災生,其應無遠。特乞降黜,以保衰門。”劉裕很不情愿地將謝瞻從其封地“宋地”調走。劉裕在418年被封為“宋公”。在419年的一月,他被第二次授予爵位,但他延期直到七月才踏出了篡位的最后一步。在此期間,劉裕通過重立君主,以及將支持者升遷到他的權利中樞,來為建立新朝做準備。他希望謝瞻去吳興(浙江湖州)任職,那是謝氏早期得名之地。謝瞻仍然堅決拒絕,我認為謝瞻之所以拒絕在吳興從政,是因為此地與謝氏那些光輝耀眼的前輩關系密切。謝安在長時間的隱居以及重新出仕輔佐桓溫之前,曾經在此地做過太守。而謝玄曾經被罵作“吳興溪水中的羯奴”(“謝羯”)。最后履職豫章太守。

事實上,謝瞻曾應劉裕的要求寫過一首詩,在詩中向其解釋了他不接受先前職位的哲學上的考慮。當時是417年的二月,數月之前后秦的統治者剛剛被逐出洛陽。為了追擊其君主,劉裕調動彭城北部的一隊人馬,路過留城附近(江蘇沛縣)。此地是當年張良(張良,字子房,公元前187年)的封地,他是劉邦建漢的必不可少、居功至偉的謀士。劉裕見張良的廟殘破不堪,感到十分沮喪,于是命人修葺,同時也讓部下寫詩作賦來紀念張良為國家做出的卓越貢獻,沒人會忽略此舉的象征意義。謝瞻的《張子房詩》贊美劉裕,緬懷劉邦。劉裕自稱是漢高祖劉邦弟弟的后代。正史追溯了這段令人懷疑的世系,而且描述了他的家族自晉代到南朝以來從彭城到京口的遷徙歷程。這即是劉裕從維護司馬氏的朝廷到實現自己更大野心的一種轉變。謝瞻在詩中將劉裕與劉邦相提并論,對此清人批其記錄為不實之“謠言”,因為劉裕當時尚未登基。與南朝的許多作品一樣,此詩名義上是贊美當時的政治秩序的“詠史詩”,但在對當權者的贊美之中,也抒發了個人情懷。謝瞻在詩歌開頭描寫了朝廷的衰敗之狀,這種對指定題目的個性化表達讓人贊嘆:“王風哀以思,周道蕩無章。卜洛易隆替,興亂罔不亡。”衰敗的“周道”代表著晉朝的衰亡,而且劉裕對詩中所流露出的新舊交替的時代已然來臨的說法應是非常高興的。然而有趣的是,這句關于周之衰敗的描寫也包含著朝代的初始時刻的一些史事。巫師占卜到洛邑之仁德的領袖將迅速崛起,取代不義之君(第三句)。接下來,周武王自信得到天命,在此地建造城市①《尚書》第十五卷《洛誥》篇,記載有一個很好的占卜結果,但沒有提供具體的內容。對于洛陽這一地理中心可以加速一個國家的興旺與覆滅的理論,我們必須再關注一下婁敬(他后來被賜姓“劉”)的相關言論,他勸劉邦不要仿照周朝那樣定都于洛陽,而要選擇長安作為都城,因為其周遭的山川可為都城提供各方面的庇護。參見《漢書》第7冊,第43卷,第2119頁;又參見司馬遷著《史記全本新注》,張大可編,第四卷,陜西新華書局,1990年;也可參見華茲生(Burton Watson)翻譯的《史記》(Records of the Grand Historian),《漢朝》第1冊,第235頁(共3冊),修訂版,紐約:哥倫比亞大學出版社,1993年版。。謝瞻對洛陽的暗喻表明危機就在權力中心,無論他們怎么想,周朝末年在洛地的命運都是簡短至極的(第4句)。這種自然迅速的王朝更迭同樣適用于現在的朝廷②何焯認為這是錯誤的,而且謝瞻引用《尚書》預言那些引起天下大亂之人將遭厄運之句也是錯誤的。按照此說,所謂新舊之循環之說是不存在的(《尚書注疏》,8.23a,《十三經注疏》第1冊)。可參見理雅各(James Legge)所譯的《書經》第3冊。(《中國經典》,1871年初版,香港大學出版社,1960年再版。第210頁。)。

如無張良在側,劉邦恐怕無法在天下大亂中取得帝位。但是,此詩塑造的張良絕非其《史記》本傳中那種復仇者形象③張良的目的是為自己的祖國韓國報仇,他的祖父、父親皆為該國的官員,而被秦朝所滅。張良花費家產來行刺秦始皇,但沒有成功,之后他遇到劉邦,并開始輔佐他。當漢朝建立,張良便滿足地辭職:“為韓報仇強秦,天下振動”。(《史記·留侯列傳》第2冊,第55卷,第1249~1258頁。)可參見,華茲生《史記》英譯本,《漢朝》第1冊,第99~114頁。。而是將自己視為實現天意的工具。從詩中張良對天命轉變的洞察力,可以看出謝瞻自己的理想:“息肩纏民思,靈鑒集朱光( 火是漢朝的象征。《詩經·大明》第4章,《毛詩注疏》)。伊人感代工,遂來扶興王。婉婉幕中畫,輝輝天業昌。”正如張良冷靜而理性地選擇輔佐一名獨裁者,他也同樣選擇了從政治舞臺突然隱退。謝瞻對張良歷史形象的描述暗含了他政治生涯的突然開始(始自一個男巫對他的指導),與這一點相對的,則是其卸任而去昆侖山——在謝瞻的筆下——張良在那里從塵世間悄然隱去:“肇允契幽叟,翻飛指帝鄉。”④在關于富有傳奇色彩的黃帝的一篇記載之中,他變成了神仙并與全家共同升天。當張良隱退之后,他計劃通過絕食與修行使得自己身體變輕而成仙。之后,呂后告誡他這種對身體的懲罰性的行為會減短他的壽命。張良又開始吃東西,并以正常的年齡去世。雖然與張良的傳記記錄出入頗大,但當我們明白作者深知自己處于盛名所帶來的危險之中時,這種“消失”反而更加真實。這種隱退于“帝鄉”的意象其實正是謝瞻希望從名聲之累中逃脫的真實反映。晉朝有關成仙游仙的文學作品都源自當時的人想要擺脫俗世間諸多煩惱的想法。麗維雅·科恩(Livia Kohn)認為,早期的宗教體驗的焦點是從向往來世轉變為渴望逃避現實,這源于人內心的焦慮與懊喪。(參見《早期中國的神秘主義》(Early Chinese Mysticism),普林斯頓,普林斯頓大學出版社,1992年版,第86頁等處。)

在對漢高祖劉邦的豐功偉業大幅渲染之后,謝瞻在詩中描繪了一幅嶄新的君臣關系畫面。在這位杰出領袖的成熟階段,他已經不再需要謀士軍師的指引。在詩歌最后,大臣們用自己華美的文筆贊美自己君主公正的統治,并以此宣揚皇帝的權威:“圣心豈徒甄,惟德在無忘。逝者如可作,揆子慕周行。濟濟屬車士,粲粲翰墨場。瞽夫違盛觀,竦踴企一方。四達雖平直,蹇步愧無良。饗和忘微遠,延首詠太康。”所謂“揆子”這個代詞可指代張良,也可指代劉邦,發散開來的話,甚至也能指代劉裕。這一結論將讓我們注意到劉裕紀念張良在漢朝初立之時的豐功偉績的最初要求。恐怕正是因此,謝瞻將自己描繪成與這幅場景頗有距離的人,這從詩歌“瞽夫違盛觀”一句便可清楚看出。唐代的一位《文選》注者評論說:謝瞻當時是豫章太守(事實上,他是在兩年之后,也就是419年履任的),他寫《張子房詩》之時是不在場的,屬于“和詩”。(參見劉良批注,《增補六臣注文選》,陳仁子校補,洪楩清平山堂刻本,1549年;重印,臺北:華正書局,1974年,第1299頁。)另一方面,在五世紀的相關記載中,當劉裕要求大臣隨從們在張良廟創作詩歌時,謝瞻的創作在當時拔得頭籌。這里并沒有跡象表明謝瞻是從其他地方將詩歌遞交的,但細節表明,從其對劉裕命令的積極反應來看,此詩應是謝瞻出于興趣主動為之①相關內容出自王儉的《七志》一書,此書現已散佚,只李善在注中有所引用。劉裕在其登基之前的另一次宴會之上要求眾人寫作慶賀,這表明他對于文士創作帶來的好處并非無動于衷。劉良的注釋忽略了謝瞻有可能在417年已經在安城任職,此時則被召去彭城大營去見劉裕。謝瞻本傳之中在記述其419年去彭城見劉裕時是其“還”彭城。(參見《宋書》第5冊,第56卷,第1557~1558頁。)。當時謝瞻究竟處于何地恐怕已經無法得知,但是他在場與否并不妨礙我們探求他的心理。在“瞽夫違盛觀”一句中,謝瞻自認為僅僅是一個相隔頗遠的“瞽夫”。也就是說,作者自己只是在遠遠的一方土地上謙恭地面向著那個方向,在重重阻隔之外注視著劉裕與其部下的輝煌場景。僅僅是文字的表面并不能真正權衡其作品的傾向,謝瞻詩中的這一形象取自《莊子》“瞽者無以與乎文章之觀”。(見《莊子集解》,王先謙編著。)在這部道家經典之中,身體的缺陷反而是一種矛盾的財富。正是身體的缺陷使得生命免于毀壞,對于人來說,這意味著從公眾的注意與職責之中退隱。因其錦繡文章,謝瞻為劉裕所賞識而入其陣營,對他來說這卻是需要極力躲避的危險。在謝瞻“竦踴企一方”這句詩中,不論是文學體制使然,還是其故意為之,都表明了一種傾向。開頭的“竦踴”一詞中,“竦”意為“因驚恐而戰栗”,“踴”則是“切掉腳趾的刑罰”②在古代中國,殘害肢體是一種刑罰方式。由于受此刑之后行動不便,被斬斷腳趾或手指的犯人有時會被作為看門人。參見華茲生所譯《莊子》,第268頁,注釋9。。所謂“蹇步”在謝瞻優雅的筆下被映襯得分外光輝:他謙卑地表示,自己才能匱乏,無法位列劉裕的隨從之中。這再一次暗示了一些更加危險也更加真實內在的東西。這句詩引用了《左傳》中一個身負殘疾的貴族請求讓他的弟弟成為繼承人的故事③公元前535年(昭公七年),有預言稱讓天生“足不良”的孟縶回衛國繼承社稷,有人爭辯說孟縶“非人”,無法行使一個君主的職權。《左傳注疏》第44卷,第19~20頁a。參見理雅各所譯《春秋左氏傳》,《中國經典》第五期,1872年,第619頁。。謝瞻以此典故再一次強調是由于他的才能匱乏使得自己與劉裕的榮耀永遠相隔。他應這位雄主的命令而歌,歌罷他還將返回那卑下卻安全的位置。

在421年,謝瞻在豫章身染重病。當謝晦趕到他的床榻邊時,有謠言稱謝晦從建康的軍隊職位離開是準備發動叛亂。謝瞻則親眼見到自己的弟弟被軟禁。之后,謝晦擺脫了這一指控,但在五年后依然由于密謀謀殺劉裕的繼承人而被殺掉④在看到指控他串通他人謀殺宋少帝(422~424在位)的詔書之時,謝晦感到無比震驚。判決是在謀殺發生十八個月之后宣布的,當時他的女兒剛剛嫁入皇室。(表三,謝氏女性,14號,15號)。J. D. 弗洛德山姆形容新皇帝對輔佐自己登上皇位的幾位大臣心意大變,而謝晦正是由于與這個派系糾纏在一起而被殺害。《幽咽之泉》,第一卷,第48~53頁。。

在被押解去京城監牢的途中,謝晦在挽歌中承認高貴的志向是無法讓人免于誹謗的。此外,他對自己帶給家族的盛名感到后悔:“辱歷世之平素,忽盛滿而傾滅”。謝晦的兄弟謝遯、謝皭以及他的下一代謝世猷、謝紹、謝世休、謝世基、謝世平與其一同被殺。

謝瞻對災難的預測基于對無情的循環轉變的信仰,以及對人命運的悲觀看法。南朝末年,顏之推(531~591)也同樣告誡他的后輩(們)不要汲汲于攀爬權力高峰,也不要尋求中等以上的官位。一個人的職位越高,權力越大,他面臨的危險也就越大。但是另一方面,我們也需要客觀評價謝晦的悲劇下場,他的死應歸因于劉宋第三個皇帝回收權力之舉。年輕的宋文帝(劉義隆,424~453在位)出人意料地將那些輔佐其登基的年長官員處死,然后讓那些并不希望做官的人從事一二品的高官,因為他們更加易于控制。劉義隆以此為始,力圖創立一個更加專制的統治模式①具體可參見河合康,《關于元嘉時代后期的文帝親征:南朝皇權與寒門士人》,《文帝在元嘉后期的個人政府:南朝的皇權與世族、寒族》,《東洋學集刊》,1983年第49期。。劉宋期間的政策削弱了世族在政府的影響力,那些社會背景更淺,甚至出身寒族的人,則在政壇增加了許多,特別是在中書省內②《南齊書》有《倬臣傳》,其中描述了劉宋的政府機構提攜出身較低的人。在最近出版的歷史著作中討論了出身較低的官員積累經驗,發展交際的當時政府的附加機構。(《六朝史》,張承宗等著,鎮江:江蘇古籍出版社,1991年。)。非世族的官員在仕途之初常常被派往地方輔佐分封各地的皇族子弟。在那里他們顯露才能,并與當地的皇族子弟建立個人關系,于是在朝廷決議上,他們比那些地位高過他們的貴族子弟反而有了更大的影響力。唯有在軍隊中,世族依舊保持其掌控力。盡管如此,通過在這些機構上層設立監督官員,例如在戶部設立兩個并列的高官,個人的權力還是被大大削弱了。這正是這些政策的目的。由于那些設立了監督人的部門權力被分散,劉宋皇帝實際上自己把持了政務,掌控了這個龐大的機構。按照河合康的觀點,是宋文帝開始真正實行這種權力監管的。

雖然世族的權力被削弱,但世族子弟依舊保持著極高的社會地位,統治者希望他們以其行為與態度成為規范之標尺。從這一點來看,謝晦希望以高行來維護高位的想法也不能說完全是幼稚的。但在劉宋時期,究竟什么樣的性格品質才是為人所欽佩的?而且,那些世族高官究竟是如何有說服力地證明自己的品質的?這些問題將在對接下來一位橫跨五個皇帝的謝氏官員的論述中予以解答。

歸隱之益:謝莊(421~466)

明代學者張溥在其所作的《謝莊集序》中批評了那些對謝賦無比推崇的讀者,認為他們對謝莊作品只有粗淺的理解。要真正理解謝莊身為“國器”的那種典雅氣韻,就必須參見其與政權的聯系——例如他關于修改法律的請求,關于遴選人才制度改革的建議,以及是否接受北方少數民族的通商請求的意見[3] 184。

南朝對于謝莊文章的品評極為興盛。他有四百多篇作品流傳于世,同時在他去世數十年之后所編寫的《宋書》之中,他的本傳大半都是政壇的實用文章。但是,讀過謝莊本傳中的史評之后,我們發現謝莊那些誠摯而有說服力的建議極少被真正采納③除了一份署名為張璞的文件為例外。其本傳引用了關于孝武帝計劃在登基之時發表其公告的評論,還有一條實際建議是拒絕一位皇子要求外派的請求。在已知范圍內,只有最后一條建議真正被實行。其他的則皆被拒絕或是答復不明。。謝莊的這種無用之功正好印證了張溥將其與商代的微子啟(公元前12世紀)相提并論的觀點(微子啟是商紂王的兄長,以忠實勸諫皇帝見稱于世)。但是同時,張序認為謝莊在仕途之中是極為幸運的,因為他繼承了祖上的爵位④“(莊)郅章比節,居風貌之中,獲高明之福,有微子遺則焉。”阮韜(?~484)本傳之中,他本人與謝莊以及其他二人被任命為孝武帝的侍中,四人被視為“并以風貌”。見《南齊書》第2冊,第32卷,第586頁。,這就讓人十分迷惑了。微子啟意識到他對商紂王的愚蠢行徑已經無能為力,便毅然決然地遠離朝廷。孔子認為他的做法是在面對無以解決的難題之時的明智之舉,自此以后微子啟便因其出走為后人所銘記。而謝莊則從未遠離朝廷,他的確因病請求過短暫的離職,但就像他的其他很多建議一樣,這一請求也被拒絕了。但我認為張溥對謝莊的類比是深有意味的,這表現出其對于人、事皆無留戀,希望歸隱而去的態度。有人將謝莊與孝武帝劉駿(453~464在位)的寵臣相對比,這一說法正好印證了以上的假設。這描述了他們對朝廷遴選之人不同的審查方式:“顏竣嗔而與人官,謝莊笑而不與人官。”①參見顏竣本傳,見《宋書》第7冊,第75卷,第1960頁。張溥以“隨令顏旀讓清”暗指謝莊的妙語。我認為殷孟倫此注有誤。吏部掌管人事調配,充斥著那些對自己任命不滿之人的抱怨之聲。雖然謝莊在選拔人才之上并不成功,但我們不知道這種失敗對他有何影響,他表現出來的僅僅是溫和平靜。顏竣本傳使得我們知道,謝莊的大部分建議都未被采納,而顏竣本人的每一條舉薦都會被接受。

為什么別人的傳記記載謝莊的執政風格比其傳主還要多?在459年,謝莊取代顏竣任吏部尚書五年之后,顏氏因其對朝廷牢騷滿腹,口出怨言而在牢中死去。謝莊之態度與顏氏之錯誤形成鮮明的對比——顏氏對自己的建議遭拒表現出無比的憤懣,他對自己辛勤的工作遭到無視感到極端的沮喪,他還期望憑借其與孝武帝早年的交情凌駕于其他高官之上。這些傲慢自大的缺陷并不致死罪,顏竣同時也被以瀆職之名彈劾。顏竣當時已經開始脫離重要職位,以此試圖從朝廷脫身。孝武帝本不愿殺掉他,但看到顏竣對彈劾之詞的回復之后便改變了心意。很快,顏竣便以勾結某位皇子陰謀叛亂為名被殺。但同樣的高位之上,有人可以行事如此謙遜而周到,相比之下,顏竣的過錯便被放大了。謝莊早年是顏竣的父親顏延之(384~456)的同僚。顏延之自認才華橫溢,曾經自夸若沒有自己作品的引導啟發,謝莊不可能寫出《月賦》。謝莊并未與這位年長的詩人直接爭辯,只是背誦了顏延之自己作品中借用他人作品的片段。這一反擊精妙至極,讓孝武帝一天之中拍掌不住,回味不已。在另一個場合,孝武帝質問謝莊為何將自己賜予他的一柄鑲著寶石的寶劍給了叛亂之人,謝莊回答自己贈與叛賊寶劍是暗指歷史上的前例——讓叛賊用此劍自盡。這個回答使得謝莊有善辯之名。(見《宋書》第8冊,第85卷。)

在詩歌領域,現代讀者對于鐘嶸(468~518)對于顏延之的品定應當是認同的。特別是他通過對“竹林名士”的描寫來抒發其遭到流放之憤懣的著名組詩②鐘嶸將顏延之列于“中品”,將謝莊列于“下品”。顏氏的那組詩叫《五君詠》,《宋詩》,第5卷,第1235頁。逯欽立編。顏延之的不幸遭遇可見寇志明《印第安納中國古代文學研究》(上)的論文,布魯明頓:印第安納大學出版社,1986年版,第932頁。。顏延之曾因直言性急,與同僚交惡,被貶職流放七年。在返回朝廷之后,他又一次被貶謫③顏延之的本傳在宋書第7冊,第73卷,第1891~1904頁。在第一次個人危機之時,他因質疑劉湛(392~440)的能力不足以身居高位而被外派為永嘉(浙江,溫州)太守。顏延之便在組詩《五君詠》之中宣泄自己的憤懣,詩中露骨的諷刺激怒了劉湛與其他權臣,于是將顏延之完全排擠出了朝廷。。《詩品》對于謝莊詩的評價是“氣候清雅”,并未達到其同輩詩人的水準,但另一方面,又稱其“興屬閑長,良無鄙促”④謝莊被與袁淑(408~453)、王微(415~442)相稱,二人都是玄言詩的代表。而明毛晉所輯的《津逮秘書》則用范曄取代了王微。例如,《詩品》,第3卷,第3a,見清何文煥所輯《歷代詩話》,1740年耘經樓重刊宋本,臺北:藝文書局,1971年版,第16頁。對此高木正和作了非常有說服力的考證,認為毛晉觀點是正確的。《Sho Ko Shihin》,東海大學古典叢書,1978年, 第 337頁。。

有一種說法將利他主義當作了中古時代世族的主流思潮。他們的論點很簡單,漢朝覆滅后,一些世族開始組織家鄉的防御并取代政府對貧困的緩解作用。經過幾代人為大眾的犧牲,這些家族在當地獲得了聲譽和地位,并以此保證了他們的子弟可以順利進入仕途⑤谷川道雄與川勝義雄最早提出此觀點,這種對六朝政治體制的理解著眼于與區域群落形成的社會聯盟,被稱為“共同體”。不出所料的是,這種由跨越階級的聯系構成的社會凝聚觀點遭到秉持馬克思主義的漢學家的嚴厲抨擊。也正是為了確定階級斗爭是否是這一歷史發展模式的動力,秉持“共同體”的理論家關注地主的慈善行為,某些文人理想主義者的積極評價,如儒家的公共倫理和道家的無為自放。如果要綜合看待這個問題,可參見傅佛國(Joshua A. Fogel)的英譯本《中國中世社會與共同體》(原著:谷川道雄),(伯克利 & 洛杉磯,加利福尼亞大學出版社,1985年版),第9~29頁。谷川道雄收集了中國北方社會的數據并基于其倫理價值觀構建了這一社會結構,查爾斯·霍爾科姆則將其擴大到了中國南方的地主,他發現有證據顯示公元3、4世紀的農民更希望向政府納稅。《漢朝的陰影》,第42~56頁,第60~61頁。。這種無私在謝莊的父親謝弘微(392~433)身上表現得極為明顯,他將自己的這一支門戶置于公眾視野之中(表二,E ),但是卻犧牲了自己作為謝安孫輩繼承而來的土地所有權①謝琰的第二個兒子謝竣于401年死于孫恩叛亂之中,謝弘微則在第二年被指定為謝峻的繼承人,因為謝琰的小兒子謝混并未留下子嗣,謝弘微也繼承了謝混的財產。根據《宋書》第5冊,第58卷,第1593頁,隨著謝混的妻子東陽公主的死去,他們的兩個女兒應當有資格繼承謝混的資產,但連同房產,土地和幾百名家奴卻都合法地被歸為謝弘微所有。謝竣與謝混共有十處莊園,分別位于會稽、吳興、瑯琊,但謝弘微拒絕接受。。也就是說,他放棄了自己的莊園——理論上可以支持其后輩升遷的基礎。謝弘微心甘情愿地讓自己的財產落入一個毫無廉恥的妹夫的手中,更讓人吃驚的是那人用這些財產還他自己的賭債②這位謝家的女婿叫殷瑞,是謝混小女兒的丈夫(表三,謝氏女性,第1號),殷氏不僅篡奪了自己未出嫁的小姨子的財產,而且從謝混長子謝肇的遺孀那里攫取錢財,她的丈夫與謝混一同死于孫恩攻打會稽的戰爭中。。無怪乎弘微的表兄問他連自己的家產都控制不好,又如何能執掌國家事務?并希望以此點醒他。這個問題是劉湛提出的,他的父親劉柳是謝弘微母親的弟弟。弘微的另一位友人也用了同樣的反詰語氣諷刺弘微,說他所謂“無為”無異乎將謝氏歷代積累的財富“譬棄物江海”。人們懷疑弘微是否想通過損害自己家庭而獲得“廉”名?弘微則認為維持家庭和睦,必須尊重雅士,他以此回答質疑:“親戚爭財,為鄙之甚。今內人尚能無言,豈可導之使爭。今分多共少,不至有乏,身死之后,豈復見關。”③面對表兄的質疑,謝弘微笑而不語,但他向不知名的熟人解釋了他為何允許這些積攢的財富被如此地浪費掉。但在此謝弘微如此看重家中婦人的美德似乎與其本傳不和,其本傳記載是他自己決定不去譴責殷瑞的這種貪婪行徑的。謝弘微的主動放棄行為似乎是遠遠超出東晉“中和”思想的范圍之外,但當時政府和大莊園主之間的巨大分歧值得我們細細思量一番。對耕地的私人占有極大地阻礙了政府將土地分給農戶的目標。而且,依附于莊園主的家奴與農民成千上萬,這些遠遠超過合法數目的人口被土地所有者隱匿,使國家在稅收上損失巨大。

在東晉時期,那些私人莊園的擴大之所以能免于檢查,一個很大的原因還在于政府希望借此來發展南方的農業,安置大量的難民④那些引導農民移居南方的富豪世族在勞動力、社會組織上必然會與政府形成競爭。朱紹侯認為世族家庭成為大地主是不可避免的,其中有些個人甚至控制著上千戶家庭。除了完全控制這些農戶的賦稅,這些北方的移民貴族還可以通過貿易以及政府獎勵來攫取財富。參見《魏晉南北朝土地制度與階級關系》,鄭州:河南古籍出版社,1988年版,第222~226頁。。而隨著時間的流逝,大量的土地私有已經對國家沒有什么正面效用了。在劉宋早期,長江三角洲地帶是最為適合從事農業的地區。荒野成為最后可以被擴張的領域,但將“山川沼澤”轉變為農田會損害大眾貧民的利益,因為傳統上,他們可以在這些地區漁獵采集,收集柴火。劉宋政府所面臨的另一個問題便是,那些私人擁有的土地是否能被用于農業生產。例如,在450年,山陰縣(位于浙江,會稽附近)的一名同樣是大地主的地方官請求將他土地上缺乏耕地的農民轉移到其他三個地區去。這一提議遭到了孝武帝的叔叔江夏王劉義恭的強烈反對,他認為那些農民可以在山陰富戶的土地上耕作。為什么在山陰擁有豐富土地資源的情況下要讓他們流徙到別的地方?他觀察到,問題出在那些地主身上,他們喜歡將自己的地產用于無聊的玩樂之上⑤從孔靈符的本傳之中可知,南朝世族家庭的子弟一般居于浙江山陰。在其上書之時,他任丹陽尹,見《宋書》第5冊,第54卷,第1533頁。傅漢思(Hans Frankel)研究了他的家族歷史,見《山陰孔氏》一文,《清華學報》臺灣,1961年,第2期,第291~318頁。。大地主同樣也被認為貪婪地極力謀取暴利,這在顏延之440年遭到的第二次彈劾中可見一斑。按照尚書左丞荀赤松的彈劾狀,顏延之此次“以強凌弱”是長期求利的結果。而其“求田問舍”之舉,實為“前賢所鄙”。(參見《宋書》,第7冊,第 73卷,第1902頁。)

在431年,也恰好就是謝弘微悄悄把謝安的后裔留給他的資產視如敝屣地拋棄的那一年,他的堂弟謝靈運因為想將平民經常采集的一片湖并入自己的莊園,而被朝廷處罰。這是謝靈運第三次試圖兼并土地而最終失敗,每一次都是被地方官員阻撓。正如J. D. 弗洛德山姆所說,當貴族在敏感的地區將那些未知的土地予以兼并的時候,平民大眾對于貴族的敵意便會被激化①參見J. D. 弗洛德山姆的《幽咽之泉》,第1卷,第65~66頁。。大概,低級貴族對法律規定的不同階級間不平等土地所有權的反感,加劇了他們當時帶有階級意識的怨恨情緒。當時,一個人可以擁有的土地面積取決于他的社會地位,而北方世族后裔子弟的地位極高,且多為京城之中的高官。會稽太守之前已經向朝廷匯報,謝靈運對于荒地的兼并會引發暴亂。而此時,太守宣布地方警戒。文帝寬容地免除了謝靈運的死罪,但禁止他返回自己任何一所風景美麗的莊園中②即便之后文帝發現此事是靈運遭到會計太守誹謗,他仍然不愿放靈運“東還”,他的莊園都坐落于東邊的會稽、永嘉、始寧(浙江上虞)。在京城軟禁一年之后,謝靈運被任命為臨川(江西)內史。參見《宋書》,第6冊,第 67卷,第1776~1777頁。。正是由于這個原因,謝弘微的行為便似乎被視為更加嚴格的豪門行為標準的榜樣。政府已然改革了私人土地所有制③在459年到460年,第一部控制占據田地的法規“占山格”實行。這部法律將傳統上大眾對山川沼澤的公共權利免除,而且徹底消除了世族與平民之間的區別,使得平民也能夠如同九品官員一樣擁有土地。至于通常的土地占有,私人可擁有的土地不再取決于其階層,而是看其可以支出多少金錢。可參見張承宗的論述,《六朝史》,第121~126頁。,大莊園主的不義之行被廣為譴責,他們的妄行也在公眾前遭到前所未有的嚴厲監視。謝弘微對財產的犧牲使得他的家庭免受譴責,并從那種正在被抨擊的生活方式中逃脫開來。在行使職權之時極力避免沖突已經成為謝弘微仕途生涯的一條準則。正因為如此,當他去世之后,文帝對沒能及時給謝弘微機會充分發揮才干感到十分悔恨④謝弘微在死前將文帝親手寫給他的兩份文件燒掉,希望將一切有關他貼近權力的證據毀滅掉。文帝知道后,大為感動,在其死后將他封為“太常”。。

謝莊由其父謝弘微引薦而出仕,當文帝第一次見到他的時候,便評論其為“藍田生玉”⑤參見《宋書》,第8冊,85卷,第2167頁。藍田位于陜西,此種稱號用于形容出自名門的子弟。文帝稱贊謝莊之時,劉湛是當時的大臣之一,所以這次會面一定在440年10月劉湛被殺之前。。雖然如此,謝莊在低級的參軍職位之上依舊停留了將近十二年,直到452年才被提升為五品的太子中庶子。接下來幾年中,文帝遭繼承人謀殺成為謝莊仕途的分水嶺⑥劉劭是文帝的大兒子,在453年5月16日到5月20日之間執政,并未舉行登基典禮,在劉宋的皇帝列表中常常被忽略。本傳見《南史》第2冊,第14卷,第386~392頁。。他雖然很信任新的政權,而且升任司徒左長史,但謝莊依舊與這位篡位者的最大對手,文帝的第三子,未來的孝武帝成為同盟,他被秘密地授予檄書,并被要求將之修改之后公之于眾。兩個月之后,孝武帝攻下都城,順利登基,自此,謝莊不只是以文才名世⑦北魏使者因久聞謝莊文名,在450年專門求見。兩年之后,南陽王送給自己的父親一只紅鸚鵡,謝莊寫《赤鸚鵡賦》紀念此事。袁淑讀過此賦之后,嘆道:“我若無卿,亦一時之杰也”,然后自己也寫了一篇賦。,還成為新朝得以建立的“功臣”。

但凡重權在握的人便有了一種責任,除非他對于朝廷極為不認同,否則便不能拒絕之后的任何職位,或者如顏竣一般。當謝莊意識到孝武帝對他的疏遠之后便想要隱退,這并未被指責成忘恩負義之舉。當時在京任職的官員不許請求外調,正表現出這個問題的敏感。謝莊的身體狀況一直不好,在454年,孝武帝登基的第二年,他被任命為吏部尚書,謝莊表示因身體不堪重負,希望不擔任此職務⑧參見《宋書》第8冊,第85卷,第2170頁。即便是對于身體健康的人,都不愿從事于此職位。顏竣之外,還有兩人曾經在謝莊調任之前的454年擔任此職。萬斯同,《二十五史補編》,第3卷,第4249頁。,但在謝莊寫給江夏王請求他為自己求情的信中,對吏部的紛爭卻絲毫未提⑨那位反對遷移山陰農戶的江夏王劉義恭,在皇族內部是很有影響的人物。因在劉劭統治時期支持孝武帝,他的十二個兒子皆被殺掉。之后,由于反對孝武帝的大兒子繼位,他被殺掉并被肢解。謝莊原文參見《宋書》第8冊,第 85卷,第2171頁。。當然,因職務過于繁重,不希望自己成為他人的負擔,此種說法不太可能成為拒絕履職的被接受的原因。謝莊的信寫得機敏智慧,雖然不那么坦率,但卻極為得體,在陳述觀點之時得以避免冒犯他人。例如在信的開頭,謝莊對他人的精神能力表示尊重,這實則在暗示對自己來說最有價值的是忠誠:“下官凡人,非有達概異識,俗外之志,實因羸疾,常恐奄忽,故少來無意于人間,豈當有心于崇達邪。”有人以放棄公眾生活而游心騁懷為由而光榮退隱,與他們相比,謝莊的理由僅僅是糟糕的健康狀況。他這種平庸的狀態與言語當然可以避免被人贊美羨慕。事實上,這是一種所謂的減省筆法。謝莊所面臨的難題是,退隱總會引得一片贊譽之聲,這讓我們想到與其同時代許多人的策略。在劉宋期間,想要退出政壇的人總是宣稱自己對道家的喜愛,但實際上卻是為了以此追逐名聲甚至可能是為了獲得更高的職位①一個臭名昭著的例子便是在謝莊給劉義恭寫信的兩年之前,何尚之在七十一歲的時候退隱鄉下。阿蘭·伯克維茨(Alan Berkowitz)指出,正是何氏短暫的退隱又復出,促使袁淑編出了《真隱傳》,記錄了自古以來那些沒有留下名字的諸多真正的隱士。參見《隱藏的痕跡:阮孝緒和他的隱逸觀》(Hidden Spoor: Ruan Xiaoxu and His Treatise on Reclusion),《美國東方學會會刊》,111.4,1992年,第706頁。。這種目的雖不明言,但總是隱含其中。類似的伎倆總是被謝莊的同僚們使用,從而讓自己在皇帝眼中有特殊的重要性。同樣,至少在最初此類刻意表現謙遜與不愿汲汲于升官的行為,一般是被拒絕的,這種舉動被叫做“飾讓”②此類行為的頻率在李延壽的筆下毫無疑問是有些夸大了,據他記載,劉宋時期僅僅有兩位官員從未“飾讓”而接受了所有委派給他們的職位(《南史》,第2冊,第23卷,第626頁)。。但如何區分真實的退讓請求與那些想以此謀取權利的虛假表演呢?在此段結尾,謝莊將自己無力承擔職位視為理所當然的結果,在他對自己逐漸枯萎的生命的描述之下,政務顯得并非那么重要了:“前以圣道初開,未遑引退,及此諸夏事寧,方陳微請。款志未伸,仍荷今授,被恩之始,具披寸心,非惟在己知尤,實懼塵穢彝序。”謝莊巧妙地將自己退隱的請求與政權的成就結合了起來。正如他在信中后文所寫的,他早先面見孝武帝直接提出隱退要求,這個很艱難的場景在其筆下則被渲染得十分美妙③其中一個場合,是謝莊特別要求外調到“三吳”地區。據他的信中說,這個請求依舊被拒絕了,因為朝廷規定禁止官員主動請求外調。參見《宋書》(第8冊,第85卷)。“三吳”最初是指吳國的三個皇帝所定的三座都城。在南朝期間,則是指建康與會稽或者丹陽以及太湖附近的吳興、吳郡之間的地區。在464年,謝莊被任命為吳郡太守,但他因病無法成行,進而辭去官職。。謝莊將退休原因歸結為自己的虛弱與無力,不僅避免站在政府的對立面上,而且使得江夏王礙于先例無法拒絕他的請求:

前時曾啟愿三吳④據我所知,官方并未允許謝莊所請求的短休。,敕旨云“都不須復議外出”,莫非過恩,然亦是下官生運,不應見一閑逸。

謝莊并未著力于辯解他的動機,而是將自己糟糕的身體狀況娓娓寫來。按照他的說法,自己的這些癥狀是眾所周知的:“稟生多病,天下所悉,兩脅癖疾,殆與生俱,一月發動,不減兩三,每至一惡,痛來逼心,氣余如。利患數年,遂成痼疾,吸吸,常如行尸。恒居死病,而不復道者,豈是疾痊,直以荷恩深重,思答殊施,牽課瘵,以綜所忝。眼患五月來便不復得夜坐,恒閉帷避風日,晝夜懵,為此不復得朝謁諸王,慶吊親舊,唯被敕見,不容停耳。”⑤佛羅里達大學醫學院緊急護理科主任大衛·J·奧班重新審閱這篇文章,(其家族歷史會在以下敘述)認為謝莊患有遺傳性的內分泌紊亂癥狀。他的部分診斷如下:“我無法在實際生活中檢查這位病人,他最引人注意的癥狀是腫脹和呼吸急促……可以解釋為有先天性的心臟病,而眼球感光能力與視力的下降可能是由于糖尿病或遺傳性高脂血癥。同時,可能會進一步引發暫時性的充血性心力衰竭(CHF)以及二級心肌病……以及腹水的積聚。這些病癥,以及動脈硬化會導致最終的失明,或視網膜脫落……以及毛細血管疾病。謝先生可能最終死于多器官功能衰竭,慢性心力衰竭,肝充血以及末期腎病。”(1996 年8月29日的信)。謝莊的另一個非常可觀而可考的論點是他的長輩就多有身體衰弱的情況,也許他們的自然早亡使得這一支血脈有了遺傳的弱點:

家世無年,亡高祖四十,曾祖三十二,亡祖四十七①謝莊的高祖謝萬(320~361)的本傳中說他四十二歲去世。從謝莊自己的敘述中,我推斷他的曾祖謝韶生卒年為340~371年,而他的祖父謝思(在《晉書》第7冊,第79卷,第2087頁,他的名字寫作“恩”),則是358~404年。謝弘微的傳記寫明他是在小時候便失去父親。謝弘微本人活到了四十二歲。,下官新歲便三十五,加以疾患如此,當復幾時見圣世,就其中煎若此,實在可矜……若不蒙降,下官當于何希冀邪?仰憑愍察,愿不垂吝。

從這篇文本以及其他一些資料收集出的數據,程章燦注明謝氏一族極少有人能活過五十歲。他認為謝氏衰落最重要的原因便是其精英統治在隋唐的消解,他還認為是謝氏后裔身體的孱弱以及政治環境的動蕩造成了以上的結果。具體可參見《陳郡陽夏謝氏:六朝文學世族個案研究》,《魏晉南北朝文學論集》(見附錄)。

雖然這一請求最終并沒有被認可,但在數年之后,孝武帝將吏部的任務分派給兩名官員,謝莊的職責因此便減輕了。而皇帝的目的實際是為了削弱個體官員的權力。這個決定是在458年實行的。孝武帝“常慮權移臣下”(參見《宋書》 第8冊,第85卷,第2173頁),想要親自監督政府,孝武帝的兒子出于同樣的原因,繼續實行雙管理者的方法。(參見《宋書》,第7冊,第77卷,第1995頁。)之后,在463年,謝莊的搭檔違逆孝武帝的意思通過了一項任命,謝莊本人也因此被處罰卸職一年。此事源于任命一個平民出身之人為“公車令”,可參見謝莊傳記中所載。顏師伯(418~465)屬于瑯琊顏氏。(參見《宋書》,第7冊,第 77卷,第1994頁。)其曾祖父是顏竣的曾祖父的大哥。他另一次遭到停職處分是在456年,理由很有諷刺意味,是因為他遞交了太多述說自己身體羸弱的報告。(參見《宋書》,第8冊,第85卷。)謝莊在第二年復職。以下這首《游豫章西觀洪崖井》詩很可能是在謝莊這兩次革職期間寫成的,詩中所描述的地方在豫章郊外的一座山上,臨近江西的鄱陽湖。傳說周靈王之子在此得道飛仙,此處因此聞名于世。在其附近,從隱于懸崖之上一潭水池之中,泉水翻滾而出,傳說堯成仙之后,道號洪崖,在此煉丹②該詩見《宋詩》第6卷,第1252頁,逯欽立編,第二冊。傳說公元前6世紀,周靈王之子姬晉,與道家的仙人修行三十年后得以成仙。根據傳說,洪崖是黃帝樂官伶倫的道號。參見劉向,王運鵬編輯,《列仙全傳》(臺北:臺灣學生書局,1989年版),第39頁,第51頁。與洪崖之上的水潭相連,在豫章西邊的陡峭懸崖之上形成了瀑布。(《中國古今地名大辭典》,臧勵龢主編,香港:商務印書館,1982年版,第645頁。)而“鶴嶺”之稱,則見清代倪璠在其給庾信的詩所做的注釋之中,《庾子山集注》,徐益民編,(共3冊,北京:中華書局,1980年版),第一卷,第214頁,注釋2。:

幽愿平生積,野好歲月彌。

舍簪神區外,整褐靈鄉垂。

林遠炎天隔,山深白日虧。

游陰騰鵠嶺,飛清起鳳池。

隱曖松霞被,容與澗煙移。

將遂丘中性,結駕終在斯。

謝莊這首詩的內容與其寫給江夏王的信并不吻合,在信中他否認自己有任何的精神追求。盡管如此,他的隱退還是染上了一種世俗主義的色彩。正如他寫的信一樣,謝莊沒有摻雜任何可能挑動政府對其離職的敏感之心的內容。在詩的開頭“舍簪神區外”一句中,他將此地遺跡稱為“神區”,而對政治中心則表現出崇敬之情,視之為“靈鄉”。“神”常被用來形容國家的都城,在此可能是對豫章首府的形容。歷來文人抒發精神追求之時一般都將污濁的俗世與觸動內心的精神之地截然分開,而詩中平衡的用詞將這種慣用套路做了調整。詩的5~6句描繪了詩人被山之深邃所吸引,這是步入歸隱之地的暗喻。同時,從謝莊對自己病情的描述中可知,他時常躲在簾后躲避白天的光,因而我們猜想,這正是他期望與“炎天”與“白日”相隔的生理原因③“白日”之意象可能是委婉地代指皇帝。因謝靈運在一句詩中曾言:日月推薄,帝心彌遠。謝莊請求退隱的政治動機不應忽略。。在詩的第7句,不知是否是一個對于道家學說頗為無知的人誤將“鶴嶺”錯作“鵠嶺”?④在大漢和辭典之中,鵠似乎也可以指代鶴,但在地名之中是不能竄用的,一般是用來指宮殿的環境,出處同上,分列1號,24號,26號,28號。“飛清起鳳池”一句,可能是洪崖丹井所起之清氣使謝莊有“鳳池”之嘆,但他的同時代之人會立刻想到,這是他暗指“禁苑”之詞①“鳳凰池”是洛陽禁苑旁的一潭水池。因此,“鳳池”成為這個機構的代稱。可參見荀勖的本傳。感謝馬瑞志于1997年2 月17日來信,指出另一版本的翻譯:“Roaming in [the Realm of] Yin, he mounted the Heron Summit; / Flying through [the Heaven of Highest] Clarity, he rose above the Phoenix Pond.”這樣一來,王子晉和洪崖便成了詩歌的主題,也就成了謝莊自己實現超越的模范,或者更簡單來說,為了身體與心靈的解脫。!詩的最后是此類作品的慣用套路,尋訪偏遠神秘之地乃是為求未來的永生。謝莊所抒發的豪情,并不是拋棄仕途的決然的承諾,而是更加理性的旨在以一種更加安寧平靜的理性方式完成仕途的期望②在形容解除仕途的負擔以及卸除身上的重擔時,時常會用到諸如“結”、“脫”等字眼。。

在謝莊的隱居生活中,自然的原始神秘與文明的人為創造處于一種微妙的共存狀態。恐怕正是由于這種包容性,使得鐘嶸認為謝莊的作品沒有達到那種最高層次的純凈。典范的意象應當是自然與人世決然分開,唯其自我便足以存在運轉。然而不論謝莊在心中究竟傾向于何種信仰與何種目的,我們都不能忽視自然與社會之間巨大差異造成的尖銳反響。在對顏竣的彈劾之詞中有:“山川之性,日月彌滋,溪壑之心,在盈彌奢。”顏竣因其滿足精神的目的而希望退出官場,卻被認為是以政府之資滿足自己欣賞自然之癮,因而對他決不能予以寬恕。謝莊雖然十分小心,但在危機四伏的朝廷之上也有過一次明顯的過失。462年,孝武帝的寵姬去世,謝莊被要求為其葬禮寫一篇誄。這篇文章多為人所贊揚,但謝莊完全沒有意識到,由于他在文中將這名寵姬與漢代的一名生了下一代皇帝的妃子聯系了起來,引起了東宮太子劉子業(464~466在位)的憤恨③孝武帝對殷姬極為喜愛,她為其生了一個女兒。(《南史》,第2冊,第11卷,第323~324頁。)冒犯到劉子業的字眼是:“贊軌堯門”。(《文選》,第57卷,第21頁b。)因漢昭帝的母親懷孕十四個月才生下他,與上古的堯帝一樣,于是通往昭帝出生之室的大門便被命名為“堯母門”。劉子業(后稱為“宋廢帝”)的母親是出身于瑯琊王氏的一個姬妾。。直到劉子業登基之后,他仍然對謝莊的遣詞用語耿耿于懷,雖然授予其“金紫光祿大夫”的尊稱,但依舊打算殺掉他。幸運的是,皇帝的一名密友提醒他說,以如此的理由將一名廣受尊重的大臣殺掉,有損于皇帝的形象。劉子業因此罷手:“莊少長富貴,今且系之尚方,使知天下苦劇,然后殺之未晚也。”謝莊因此變成一個為宮中生產所需用品的工人④謝莊本傳記載他被囚禁于左尚方,“尚方”另有中、右兩部。在劉宋時期,兵器已經成為常見的商品,其他還有寶劍,轎子,傘,墨汁,以及漆器。這里可能是作為一個短暫的拘留場所。在謝晦被殺之后,他的遺孀以及女兒們被關在此好幾個月,直到一名親屬上書才將她們釋放。參見范泰(355~428)的本傳。(《宋書》第6冊,第60卷,第1621~1622頁。)。雖然劉子業在其登基第二年殺掉了許多大臣,但似乎忘掉了處死謝莊。劉子業被其叔叔劉彧(宋明帝,466~472在位)廢掉之后,謝莊才被釋放。謝莊的身體在這期間肯定已經極為糟糕,在被釋放的當年年底便去世了。但是他卻熱情洋溢地起草了可能是自己最后一篇政府文件。這是宋明帝恢復那些在他侄子殘暴統治之下幸存之人官職的大赦天下的詔書:“莊夜出署門,方坐命酒,酌之已微醉,傳詔立待詔成,其文甚工。”⑤參見《宋書》,第1冊,第8卷。這條法令是明帝作為皇帝所發的第一份文件。

謝莊在朝廷有“玉人”之稱,但他對自己的兒子謝朏更加看重,稱其為“吾家千金”。這一新的稱號預示著一個人的價值從行家對品質的鑒賞跌落到公眾市場的交易,這也真實反映出在之后的數十年中,在謝莊與其同事的詩歌作品中不可想象的物質主義將大行于世。隨著城市的發展,到了唐代詩人李商隱的時代,他的詩中便直觀地反映出了更多的世俗社會的因素。在其遭貶之時,他抱怨此時春風過于凌冽,用“謝家輕絮”之意象入詩描寫當年的微風,而以“沈郎錢”來襯托連厚實的種子都能吹散的狂風。“謝家輕絮”暗指在《世說新語》之中的軼事:“謝太傅寒雪日內集,與兒女講論文義。俄而雪驟,公欣然曰:‘白雪紛紛何所似?’兄子胡兒曰:‘撒鹽空中差可擬。’兄女曰:‘未若柳絮因風起。’公大笑樂。”(《世說新語》第2門《言語》,第71條)沈充(324年卒)與沈約同宗,在東晉之時建立了私人的鑄幣廠。這種錢在南朝通行,被稱為“沈郎五銖錢”或“沈郎錢”。之后則成為榆莢之稱呼。(具體可參考彭信威著,《中國貨幣史》,也可參見愛德華多·H·卡普蘭(Edward H. Kaplan)的英譯本,西部華盛頓大學出版社,1994年版,第一卷,第187頁,以及第36篇,1~2號。)

南朝詩歌廣為接受的特點是其反映了貴族閑適頹廢的豐富意象,這使得我們總以為世族仿佛是越來越多地集聚在一起來尋歡作樂。我們將在最后一個個案研究中探討南齊沙龍中嶄新的意象與主題——對當時愈發強大的統治者表達敬意。同時,由于混雜的社會背景,世族的構成已經變得復雜,因此,與抒發自己的曼妙情性相比,更多的詩歌創作旨在取悅君王。

尋求庇佑:謝朓(464~499)

當謝朓于482年出仕之時,正是南朝歷史上少有的太平歲月。比起劉宋無止境的互相殘殺(劉裕之后的每一個皇帝都是使用非法的手段繼位,他們自己也是被兄弟或是叔叔廢黜),作為開國皇帝的長子,齊武帝(蕭賾,482~493在位)在統治期間僅僅遭受過一次挑戰①當武帝的第四個兒子蕭子響(469~490)執掌荊州之時,私自從蠻族那里非法購入武器,還拒絕讓朝廷的巡視員進入他在江陵的府邸,因此被逮捕處死。本傳見《南齊書》第2冊,第40卷,第704~707頁。武帝統治時期唯一發生過的動亂是在485年,當時政府橫征暴斂,對逃避賦役之人治以重罪,一個叫唐寓之的看風水之人利用民眾的不滿發動暴亂,但很快就被鎮壓。五年后蕭齊政府作出讓步,對賦役制度進行了改革,這似乎反映出平民在政治和經濟領域做出的進步作用(《六朝史》,第43~44頁)。。他之所以可以統治穩定的另一個原因便是與拓跋魏(386~534)保持和平狀態。在五世紀中期,北魏吞并了其他少數民族的國家,成為北方中國的絕對霸主。武帝的對外政策發生轉變,極力減少與北方的戰爭,同時減輕了兵役給農民造成的壓力②宋文帝在450年發動的北伐是災難性的,不僅喪失了國家邊境上一片極具戰略性的土地,而且使得江蘇、安徽北部的農戶幾乎喪盡。在齊武帝時期,建康與平城(山西,大同)之間每年至少會通使一次,拓跋魏之后在493~494年遷都洛陽。。國家的賦稅花銷可以更多地向國內事務傾斜,這直接促使建康成為一個學術中心。

劉宋時期,以謝靈運為代表的詩人們在自己的領地之中隱居探幽,尋索自然,到了永明年間,詩歌的代表性出處便成了那些文學復興的推動者所有的莊園了③孫康怡研究謝朓的《游后園賦》一詩,認為王公的莊園是文人創作的中心。(《六朝詩歌》,普林斯頓:普林斯頓大學出版社,1986年版,第113~115頁。)。謝朓在出仕京城的早年間在他們大部分人手下都服務過。他最初是作為蕭嶷(444~492)的行參軍,此君在自己的府邸中設立學校,召集了許多青年才俊,開展學術活動④這些學子年齡在十五到二十五歲之間,他們的課程包括儒家經典,禮儀,文學以及佛典翻譯。(《南齊書》,第1冊,第22卷,第408頁。)蕭嶷是齊武帝的兄弟,謝朓在其手下擔任七品的行參軍之時,他正擔任太尉之職。。謝朓還在文惠太子(458~494)處任過職,在其剛剛上任的那年夏天,文惠太子在自己的元圃園中組織大規模的講經活動⑤元圃園緊鄰宮殿的北墻,太子命人栽種了大量高竹,擺放了許多畫屏,以掩蓋其中的豪華之景(《南齊書》,第1冊,第21卷,第401頁)。謝朓在489年在其手下任職。。謝朓的另一個職務是在王儉(452~489)手下作隨從,王儉是禮儀詔策的專家,曾執掌尚書令,他手下的幕僚乃精挑細選而出,被稱為“蓮花池”。這個稱號是時人對王儉手下幕僚的美稱。武帝一直對王儉言聽計從。謝朓488年在其手下任衛軍東閣祭酒。但在文學史上,謝朓與上層集團的聯系最為人稱道的,還是他位列“竟陵八友”之一。時任司徒的竟陵王(蕭子良,460~494)組織了一大批學術與文學活動。這些活動的一大偶然成果,便是在翻譯佛經時為將梵文的聲調更加傳神地表達出來,促進了聲調的分析與最初的中國詩歌的格律化。梅維恒(Prof Victor H. Mair)與梅祖麟認為,出自永明年間的所謂“八病”在很多方面與梵文中要避免的詩歌錯誤很相似。他們發現,南齊詩人所發明的聲調比較系統,是模仿佛教中為贊美佛主與國王的“頌”的模式(《近體詩源于梵文考論》,《哈佛亞洲研究雜志》51.2,1991年,第375~470頁)。謝朓與其他兩位“竟陵八友”的成員沈約、王融(468~494)領導了新的聲韻格律詩歌的變革。鐘嶸言“王元長創其首,沈約、謝揚其波。”(《詩品序》,何文煥《歷代詩話》版,第9頁。)竟陵王于487年專門為其眾多跟隨者修建了西邸,此地成了永明年間文人匯聚之所。考慮到匯集京城的人數之巨,以及眾人想要顯露才能的雄心,眾“友”之中總會有人覺得這處莊園之中浮躁喧囂,氣氛不佳——這大概是因為訪客們的激烈競爭①范云(451~503)對這些莊園提出了批評(《南史》,第5冊,第 57卷,第1417頁)。在蕭子響叛亂之后,范云想要逼迫竟陵王不再退縮,而是執掌拱衛京師的“石頭”。。但是,對于竟陵王的這種資助行為,歷史上最為關注的則是他將個人才能視為獲得贊譽與取得升遷的基礎②見安田二郎的論文,他認為梁武帝自己作為竟陵青年才俊群體中的一員,所發起的改革是以其“個人才華與學識是為唯一標準”的原則進行的。而在竟陵西邸中的文學資助也體現了在封建寡頭政治中,精英實用主義的擴張。,一項有關“竟陵八友”出身階層的研究證實了在此地,才華更重于血統。在這個群體之中,有屬于蕭氏皇族的兩名成員(蕭氏在之前的朝代還是以軍事能力見稱的)③除了梁朝的建立者蕭衍,還有蕭琛(478~529),王儉為其辯才所折服,將他舉薦到朝廷(其本傳見《梁書》,第2冊,第26卷,第396~398頁)。蕭氏宗族來自于蘭陵(山東嶧縣),在西晉之亂的時候逃到了南方。還有兩名南方子弟,(167)沈約的家族原在江蘇九江,在公元1世紀遷移到吳興之前,是南方的顯赫門第。另一個南方的世族子弟是陸倕(470~526),他的家族定居吳地,最早是由河南的同名之地遷來的(其本傳分別見《梁書》第1冊,第13卷,第233~243頁以及第2冊,第27卷,第401~403頁)。而沈氏與陸氏的族譜列表可參照《五朝門第》,王伊同著,(見附錄,王伊同)第二卷,69號以及62號。,其他一些來自于貧窮或毫無政治地位的北方家族④任昉(460~500)的祖上來自山東樂安(博昌)。任氏移居南方的時間未知。范云是晉代一名將軍的第六世子孫,是他這一代第一個位居高官之人。唯一確定的范氏家鄉在河南南鄉(淅川),此地在漢水北岸,緊鄰拓跋魏的邊界。,只有謝朓、王融可稱為世族貴胄。但是,在王融所處的近兩代人中,瑯琊王氏沒有占據任何一個有影響力的高位,王融認為自己的父親在官場中受到了不公正的待遇,而自己就是要在自己的仕途中重振家族⑤其本傳見《南齊書》(第2冊,第 47卷,第817~825頁)。王融希望輔佐竟陵王成為武帝的繼承人,失敗身亡。他英勇的行動可參見馬瑞志《王融〈圣君曲〉Entrance into the Pure Life》一文(《美國東方學會學刊》,106.1,1986年,第80頁)。。

至于謝朓,雖然他的祖上為其爭得了優勢地位,但稍有不慎便會喪失殆盡。他的父親謝緯(425出生)在幼時與宋文帝的女兒訂婚,文帝對于謝朓祖父謝述(390~435)的絕對信任很明顯地延續到謝朓的伯父謝綜(出生于415年,表二,C-2)⑥當謝述被任命為劉義康的左長史之時,皇帝勸告劉義康一定要依仗謝述,因為他才華橫溢,品格端正。之后,當劉義康因圖謀作亂而被降級,文帝斷言如果謝述還活著,一定不會發生這樣的事情(參見《宋書》,第5冊,第52卷,第1496~1497頁)。。在440年,文帝野心勃勃的同父異母兄弟劉義康被貶為庶人,在這位前司徒的朋友之中,謝綜是唯一被留在朝廷的。(具體情況參見《宋書》第6冊,第 68卷,第1792頁)。

劉義康的下屬對其極為忠誠,特別是來自下層的那些人,所以對朝廷的報復是難免的,而謝朓父親與伯父的前程也是因此被毀的。孔熙先(卒于446年)來自一個富有但社會地位不高的家庭,劉義康對其有知遇之恩,他下決心要推翻宋文帝為劉義康報仇⑦孔熙先的父親在廣州任職之時因受賄被逮捕,是劉義康將其釋放(參見《宋書》,第6冊,第 69卷,第1820頁)。其家族最早來自山東魯國,后來似乎遷移到了嶺南(廣州),此處應注意其與三角洲地帶的著名的孔氏家族并非同宗。。孔氏有足夠的金錢招兵買馬,但缺乏在朝廷的關系。此時他看中了范曄(399~446),這是一名資深的官員,并且才華橫溢,郁郁不得志。他的家族地位不高,只是因為是外戚而為身居朝堂。

謝緯與他的兄弟是范曄的外甥,范曄的小妹妹是謝緯他們的母親。同時,謝緯與其二哥謝約(生于423年)與孔熙先交好,因為孔氏贈與了他們貴重的禮品。通過這種極為妥當的路徑,孔氏之后得以面見范曄,范曄答應其在別的官員之中尋求支持,立劉義康為帝。但是他們的計劃泄露了,謝綜、謝約被公開處死。而謝緯則因為他的兄長們對他與皇族的婚姻的嫉妒而得以保存性命——雖然謝約娶了劉義康的女兒,但他依舊對謝緯與文帝女兒的訂婚感到非常嫉妒(《南史》,第2冊,第19卷,第532頁)——被發配廣州,在那里度過了十年。之后在大赦中,他返回建康,時人認為他繼承了其父親的風姿,可稱“方雅”,但是過去的誹謗之名依舊縈繞不散。如果早十年,謝緯還可能仕途有望。此時,雖然他只有三十多歲,但職位一般只會給予那些處于政治生涯初期的世族子弟。根據《宋書》(第5冊,第52卷,第1497頁),在太始年間(465~471),也就是謝緯流放歸來的大概十年之后,他被任命為正員郎中。而且,在《南齊書》(第2冊,第47卷,第825頁)謝朓的本傳之中,有謝緯官至五品散騎侍郎的記載。裕二雅美推斷之后的這個職位應當是在宋末期或南齊之時授予的。(《中國中世文學研究:以南齊永明時代為中心》,新樹社,1960年,第486~487頁。)

謝朓本傳沒有記載任何有關他與其父親以及其他長輩的關系的內容。對其官宦生涯最為重要的是他與蕭氏皇族的關系。在永明年間,他與隨郡王蕭子隆(474~494)關系密切,并在其手下任“文學”之職。由于謝朓出色的文才,隨郡王在眾多官員中對他尤為喜愛。謝朓的本傳描述了他們親近的友誼以及隨郡王對謝朓作品的欣賞。在張欣泰(456~ 501)的本傳之中,可見“多使關領,意遇與謝相次”。謝朓對蕭子隆這位盛名在外的文學贊助人也萬分感激,將其莊園比作漢朝的“兔園”。“兔園”是梁王(公元前2世紀)所建,他與許多才華橫溢的文人都相交甚歡,諸如司馬相如(公元前179~公元前117),以及枚乘(公元前141年去世)。不幸的是子隆手下的高官對謝朓十分嫉妒,并設計將謝朓逐出了這個群體。王秀之(442~494)向齊武帝告密說蕭子隆年紀尚輕,而謝朓則給他造成了不良的影響。皇帝于是將謝朓從隨郡王在荊州的部眾之中召回。在謝朓本傳與《文選》之中保存有謝朓寫給蕭子隆的信,在信中他傾吐著自己與子隆分別的巨大悲痛。最引人注意的是謝朓描寫自己與子隆之間的關系所用的意象:一雙便鞋,一個發飾和一床被褥①參見《拜中軍記室辭隋王箋》,部分收入《南齊書》,第2冊,第47卷,第826頁,全文參見《文選》,第40卷,第24頁a~26頁a。英譯版可參見蘭斯·達米安·H·埃克爾斯(Lance Damien H. Eccles)的 《謝朓與其詩歌風格》(Hsieh T’iao (464~499)and his Poetic Style),(悉尼大學1979年博士論文),第26~27頁。。當然,也有婦女意象,例如為悅己者精心裝扮,以及在其愛人溫暖的目光注視之下梳洗頭發再晾干②通常,表達可以被使用的愿望是在最后一句的。在以下節選的詩歌中,最后一句是:“曲躬奉微用,聊承終宴疲。”在《南齊詠物應制詩》(Odes on Objects and Patronage during the Southern Qi)(將發表在對侯思孟教授和馬瑞志教授的紀念文集中)一文中,我就是以謝朓以及其他永明時期的詩歌來探討詠物詩的。。在第一部分,我們還能讀到描寫瑣碎但是獨特精妙的“詠物詩”。這是謝朓那個時代最為流行的應酬詩,一般是以此來表達被寫之物希望引起注意或被主人使用。謝朓詩中的女性形象是基于曹植(192~232)的《美女篇》以及楚辭《九歌》中的《少司命》而來的。關于這種暗示的研究,可參見《謝宣城集校注》,曹融南校注,上海:上海古籍出版社,1991年。在第二層次,我們發現女性主題轉為了“宮體詩”的風格。宮體風格的詩歌源于南齊,但“宮體詩”之名則起自于六世紀前期。梁武帝早先對此十分不滿,而且想要將詩人徐摛(473~550)貶職——徐氏因此風格的詩聞名,而且指導過梁武帝的兒子蕭綱。(具體見《梁書》,第2冊,第30卷,第447頁。)

詠物詩的焦點是詩歌技巧的藝術性,這完全可以理解,因為這些詩歌是唐代律詩的原型。但是,在形式之外,這些詩中所反映的社會高層的奢侈生活的主題使得我們忽略了這些寫的并非作者的個人生活,詩中描寫的那些物品是只有宮中或皇室的莊園才會有的。而且,詩中表現出來的諂媚情緒不可能是高傲的貴族姿態。在以下一首謝朓詩的片段中,很明顯地表現出所寫對象心甘情愿的附屬姿態:

蟠木生附枝,刻削豈無施;

取則龍文鼎,三趾獻光儀。

“隱幾”可以視為一種可以倚靠的小桌子,但正如詩人所寫的,人也可以在其上“曲躬”而臥。好的形容應該是一種帶著弧度靠背的矮凳。(《同詠坐上玩器 烏皮隱幾》)

詩以此物在野外的原料形態開始,在經過匠人的精心創作之后,得以有資格成為上層家庭之中的一件物品。因此,在詩歌1~2句,這把隱幾上雕刻的裝飾物可謂是天然“蟠木”自然形態的延伸。第一行的主旨與謝朓的同僚,王融所言的“木有附枝”遙相映之。而“龍文鼎”則更加精確地描繪出那種曲線的形態,寫出其如同風化的金屬般的色澤。同時,這個詞暗指漢朝的一件吉兆之事(當年一件古時候丟失的祭祀的青銅器重新被找到)①一尊寶鼎在周朝時期丟失,然而在63年之時在河南出土,后來被置于漢朝的祖廟之中。班固(39~92)因此事件寫道:“寶鼎見兮色紛缊,煥其炳兮被龍文”,見其《寶鼎詩》。英譯版可參大衛?R?內格奇斯所譯的《文選》英文版,第1卷,第179頁。。我認為,謝朓將這件木椅與青銅器聯系起來,是受了《淮南子》的影響,雖然詩人已經將道家的意象匠心獨具地進行了轉變與簡化。這首詩其他之處也有來自《淮南子》的典故以表達鼓勵與時俱進之意。(參見《謝宣城集校注》,曹融南校注,第5卷,第396頁,注釋4以及《淮南子逐字索引》,19.206.22。)謝朓用此典故表示,隱幾之主人不會改變其顏色,而是借助其天然本色。在《淮南子》“本經訓”一章之中,作者批評了在衰世之時君主的五種亂相,其中作者批評工匠將野獸雕刻在宮殿內部的木料之上,使其如同金屬的鐘磬與鼎足一般,在其批語之中,我們看到了“蟠龍”一詞,它可以棲息在謝朓詩歌開頭所寫的那種樹木之中。《淮南子》中有:“寢兕伏虎,蟠龍連組。”(《淮南子逐字索引》,第8冊,第65卷。)形容隱幾的“光儀”一詞讓我們想到禰衡(173~198)《鸚鵡賦》中鳥兒的卑曲之態:“背蠻夷之下國,侍君子之光儀。懼名實之不副,恥才能之無奇。”謝朓以精巧的語言將物品所蘊含的意蘊表達了出來(從道家的觀點來看這就是“亂”),當我們認清權力是其潛在的主題時,就會明白這完全不是一堆無用的辭藻:無價稀少的寶物是仕途雄心的象征,同時也是皇帝啟用他們的物化表達。從黑格爾關于封建貴族權力衰落,并讓位于絕對皇權之后的語言運用上的差異分析來看,謝朓在作品中做出的這種嶄新的解釋是必須的。謝朓運用自由的詩歌語言使其具有了為人矚目的獨立的藝術韻味,而將自我的才華與情感隱藏其中,在詩歌的語言之中,他在贊美君主的同時,也創造了一種自我的象征主體。正如在歐洲文藝復興時期侍奉皇族的大臣“向豪華的擺設一般匯聚在君主的周圍……不斷地告訴他,它們是什么,誰又在使用著它們”②G. W. F. 黑格爾,《精神現象學》,英譯版可參見A. V.米勒的譯本,由J. N. 芬德雷作序,(牛津:牛津大學出版社,1977年版),《文化》一章,第 511節,第311頁。以前,在封建時期,臣工通過塑造自己在公共輿論中的光榮形象來表達他對國家的忠誠。當時的表達僅僅限于“大眾的好口碑”,由于歐洲貴族真正把持實權,他們的話語總是含糊不清,別有深意,而且他們所謂的真相也總是向私人利益妥協。在我看來,這種特性可以形容向來謹慎甚至有時說一些違心之話的謝弘微以及謝莊,他們同樣注意在公眾或朝廷面前表現出忠誠。。

宮體詩中所寫的優雅的女性正如所詠之物一般,被視為取悅滿足君王的物品。這類詩歌總被認為反映出道德的墮落,我們對這種說法也要提出質疑。實際上,此類詩歌是對人與權力的關系的寓言化、藝術化的表達③我認為應酬詩的藝術是為了適應于官員與更加有力的君主政治之間的關系,而不是像之前通行的說法所認為的它僅僅是一種文學上的發展。批評家向來將此類詩歌的體制與內容分開(他們認為這些詩歌的內容平庸,場景奢靡),照此來看,這些宴會的目的之一便是著力于書寫現實。例如,林文月便對這些詩歌中對宮女的栩栩如生的刻畫褒獎有加。見《山水與古典》,臺北:純文學出版社,1976年。。在閱讀以下一首詩歌之前,先讓我們考慮一下在一首毫無疑義的莊嚴的詩歌之中,女子意象究竟有何作用:

生蔑苧蘿性,身與嘉惠隆;

飛纓入華殿,屣步出重宮。(《永明樂》其九)

苧蘿村是西施與鄭旦(公元前5世紀)①《謝宣城集校注》,曹融南校注,第2卷,第187頁。在此,洪順隆則給出了不同的解釋。他沒有將“苧蘿”理解為地名,而是以其本意解釋為圍繞在樹木上的藤,這個意象則指代“依靠”的特性。見《謝宣城集校注》,臺北:中華書局,1969年,第2卷,第192頁,注釋1。《南齊書》第1冊,第11卷,第196頁《志第三 樂》中記載:竟陵王與其他皇室子弟以及一些學者,皆以“永平樂”為名,總共創作了十篇組詩,并呈送皇帝。此處“平”當是“明”。的出生之地,謝朓用此典故是要表達,雖然自己不是女子,但依舊受到武帝給予寵姬那樣的心意。一位現代評論家認為詩中的“性”應當理解為“才華”之意,結合下一句中的“飛纓”來看,這不失為一種合理的解釋。同時,女性的倩影在詩中所寫的重重建筑中穿梭——很明顯,她們是住在宮殿深處的。在此,女性形象的描寫究竟是什么目的,難道是詩歌本意的一種掩飾?如果我們有機會見識到這些組詩宣讀吟唱的場合,我們可能會聽到對君主美德的贊揚,對永明治世的歌頌,以及民眾無比的滿足之情。《永明樂》十首其十描寫了五彩的鳳凰與舞蹈的白鶴,在此之前,謝朓卻將贊美給予了那些在宮中看上去毫無歌頌價值的宮女。如果說這是對詩人自我的贊美抒發,就無疑太過突兀而自傲了。也許,這一章是獻給整個官員群體的。詩中被賦予傳奇性的后宮似乎使人感受到了官員群體的存在,而女性對于男性權威的完全依賴也夸張地表達出官員深受皇恩的意味。女性形象也可以與一些特殊經驗聯系起來。例如,在任昉寫給“竟陵八友”中一人的誄中,他如此描述他們的仕途變遷:“運阻衡言革,時泰玉階平”。“衡言”表示因真摯友情相聚一起的文友相互之間的商議之語,因此,必然是男性之間的話題。而“玉階”則是通往后宮的,代指任昉與其密友在仕途順利之時面見君王是如此的容易②班婕妤的《自傷賦》書寫自己在長信宮中的居所,有“華殿塵兮玉階苔”之句。《漢書》,第12冊,第 97卷-B,第3987頁。大衛?R?內格奇斯(David R. Knechtges)認定這里是“玉階”的出處,南朝詩歌中常常引用此語來指代后宮。《最美的禁令——一位后宮妃子的詩》(The Poetry of an Imperial Concubine: the “Favorite Beauty” Ban),論文選第四十三屆亞洲學術協會年會論文集,(洛杉磯,1993年)。。

南齊的宮體詩常常是關于女性失寵或失卻君王之心的擔憂。詩中表現出他們對于所寫對象的極端自信的把握,但越是如此,他們的才華在此卻越是表現出可悲的諷刺感。另外,宮體詩以宮中女性的住宅或豪華的居室為開頭,這些與她的背景毫無關系。因此,他們的筆調只能對準所有女性都擁有的特征——胭脂與香粉以及頭飾等等——通過描寫步驟的不同,表現出物品特殊的使用功能。保羅·F·羅澤爾(Paul F. Rouzer)在談到梁朝的宮體詩的時候,指出歷史之上缺少對宮中女性的記載,而宮體詩的描寫技巧指明:“所有女性都是共通的,她們的心性都是相通而普遍的”(《旁觀者:宮廷詩與樂府詩》,《CLEAR》11期,1989年)。不管這些女子在自己的梳妝臺前作何悲嘆,她們的失寵境遇是相同的,一般是由于有別的女人吸引了君王的注意。但詩歌并不明言這位女性因何被取代,如以下的這首詩一般,但正因如此,她所處的毫無安全感的狀態便分外動人了。

生平宮閣里,出入侍丹墀。

初別意未解,去久日生悲。

憔悴不自識,嬌羞余故姿。

以一個豪華而高貴的場景開始,之后轉變為表達含蓄但依舊可以看出很平凡的生活,詩歌在此采用了倒敘手法。當女子離開宮廷,也失卻了美麗的容顏,這的確值得人同情,但最能打動讀者的,卻是她的一片天真:她不知道嫁給一個平凡的士卒究竟會帶給她什么樣的未來(第5行,“意未解”),還有那不時閃現眼前的昔日場景——在宮中宴會之上,她與自己的傾慕之人傾心雅談(第9~10行)。到結尾,在她含羞之狀中,還余留幾分昔日的嬌媚。

從詩歌題目的細節來看,我們總懷疑它寫的是一個真實的事件,在一定程度上,的確是這樣。在戰國時期,趙國的都城(河北邯鄲)遭到燕國的攻擊,趙王被囚禁。使者一個接一個地趕往燕國的軍營談判希望釋放趙王,但所有人都被當場殺死。最后,一個下層的軍士毛遂自薦,說他可以帶回趙王。他面見燕王,急言怒色,威逼謾罵,但無人料到,燕國的將領居然就此釋放趙王。在《史記》該篇的結尾,司馬遷所作的史評給了謝朓靈感,由此寫出了宮中的歌伎與士兵的婚姻。謝朓在非現實的文本之中描述了這樣一種“獎賞”,這種手法自然極富爭議性①楊慎(1488~1559)對此作出了不一樣的解釋,他認為謝朓此詩取自于《史記》中記載的更早的一件事。參見洪順隆注,《謝宣城集校注》,第5卷,第462~463頁。《史記》關于趙王得救的記載見第三卷,第89篇,第1629~1630頁。。《史記》關于趙王得救的記載見第3卷第89篇。現在看來,謝朓是為這個故事簡單地加上了自己的結局,這種設定使得他可以細致描繪一個生活急轉直下的女子的內心。更準確地說,謝朓雖然沒有對女子的情感作深刻的挖掘與刻畫,只是對其情緒與感覺施下寥寥幾筆(反而更好地表現了其優雅),卻突出了女子的無助,以及其脆弱不安的處境。一位傳統的詩歌評點家也持相近的觀點,他認為詩中加了這一段下嫁情節可能是因為謝朓“寓臣妾淪擲之感”。[4]407

南齊的應酬詩可以被理解為新晉文士對自己的心態與抱負的抒發。由于一直處于“文士”的境地,賦與宮體詩的主題一直都是關于他們對仕途發達的向往。我認為,這些詩歌所寫的形象都在敘述著關于未來的經驗與前景,包含了對于未來不確定的焦慮。當然,傳統的中國讀者在格律詩中所探求的不是群體的一般感覺,而是從作者個人經驗中提煉出來的獨特體驗②《論語》中倡“詩言志”,這在《詩大序》中有著很詳盡的解讀。劉若愚(James J. Y. Liu)在《中國文學思想》(Chinese Theories of Literature)(芝加哥&倫敦,芝加哥大學出版社,1975年,第67~87頁)一文中探討了個人表達的思想。也可參照宇文所安(Stephen Owen)對中國傳統讀者預期的分析。見《傳統中國詩歌與詩學:世界的征兆》(Traditional Chinese Poetry and Poetics: Omen of the World),麥迪遜:威斯康辛大學出版社,1985年,第二節,第54~77頁。。但這種標準卻不太適合永明時期的應酬詩。謝朓在其仕途末期寫的應酬詩相對較少,但在其中卻能感覺到一種玩世不恭之態,這可能是他對于武帝統治末期的血腥結局的個人反應。

最后要提到的謝朓的一首詩是他寫給自己的小舅子王季哲(卒于498年)的。謝朓的岳父,大將軍王敬則(卒于498年)與武帝有深厚友情,又是南齊建國的元老功臣。在武帝駕崩之時,太子也意外亡故,還有很多高級官員也都去世了。在此情況下,備受皇室其他成員懷疑的蕭鸞(齊明帝,494~498在位)輔政,他很快證明,大家對他的這種不信任是多么的正確。他在武帝的一個孫子在位一年之后逼其退位,讓廢帝的弟弟取而代之。在他自己篡位登基之前,他以攝政王的權力在蕭氏宗族內大肆翦除異己。在其登基之時,謝朓的岳父在地方做官,他對皇帝的疑慮最終釀成了一場叛亂③雖然王敬則備受尊重,但他仍然感覺到自己不被信任。他在498年夏天發動了叛亂,其導火線,是明帝對于皇室的第二次清洗,當時明帝已經病重,他希望借此來讓兒子的繼位更加順利。。至于謝朓,他應攝政王要求主要從事文告寫作,之后也承擔了文學寫作以外的一些職務。他雖然被新皇帝信任,但看著自己昔日的資助人與伙伴隨郡王被殺害,他依舊感到無比難受④蕭子隆的本傳見《南齊書》第2冊,第 40卷,第710頁。其中記載蕭鸞特別害怕子隆,因為他是武帝的眾多兒子中最有才華的。494年,蕭子隆與其叔父叛變的計劃被發現,于是10月份他在自己的家中被殺。。通常說來,宮體詩與賦不會對“文士”的形象予以細致的刻畫。作者是暗藏在詩歌主題之中,通過抒發詩歌所寫對象的想法與行為來表達自己⑤按照羅澤爾的說法(第20頁),梁朝宮體詩中極少出現男性角色,這表明他們是“財富與政治權力的主宰”。但在齊梁兩代的作者之間,卻有著明顯的不同。南齊皇族與高官之中沒有人寫宮體詩或是詠物詩。但到了梁朝,他們卻沉迷于其中。徐陵(507~583)所編的《玉臺新詠》收錄了大批梁朝皇室成員創作的詩篇。我認為,此類詩歌主題最初是一種新的晉升手段,后來發展為一種群體潮流。。但謝朓給王季哲的詩歌卻很獨特,詩中直接抒發了那些貴族的聲音,在詩句的字里行間都表現出一種豪橫的氣質。

清吹要碧玉,調弦命綠珠。

輕歌急綺帶,含笑解羅襦。

余曲詎幾許,高駕且踟躕。

徘徊韶景慕,惟有洛城隅。(《贈王主簿詩》二首其二)①《謝宣城集校注》,曹融南校注,第4卷,第355頁。史書中記載的王季哲唯一擔任過的職位是記室參軍。(《南齊書》,第1冊,第26卷,第486頁;《資治通鑒》,第10冊,第141卷,第4426頁。)但是我們可以從李善對謝朓寫給他的另一首詩歌的注釋中看出,謝朓稱其“主薄”。(《文選》,第30卷,第18頁b。)

按:“高駕”是專供權貴和富戶的子弟們乘坐的車。

詩的前四句描寫碧玉與綠珠無以倫比的音樂才華,高妙可愛,攝人心魄,伴隨著羅裳微解,衣袂輕飄②郭茂倩(1041~1099)注稱碧玉是汝南王(?~291)的愛妾,他為其寫了五首贊美之詩。有現成的說法稱碧玉是非常有才華的歌手與音樂家,正如謝朓的詩中提到的這樣,但是郭茂倩所做的序中卻沒有提及。(《樂府詩集》,共3冊,臺北:世界書局,1961年,第2冊,第45卷,第8頁a。)而綠珠則是石崇(249~300)眾多歌伎之中最為喜愛的一位。后來綠珠堅決不從將其家庭毀滅的高官,自殺身亡(《晉書》,第4冊,第33卷,第1008頁)。,兩人在各種感覺之上都與自然相融合。第五行有著豐富的內涵,這種寫法對應酬詩的技法是一種挑戰。“余曲詎幾許”,惟愿閑適,但時日著實又所余不多,“韶景慕景暮,惟有洛城隅”,曹植曾經驕傲地寫他的兒子們在洛陽的城墻角處舉辦宴會,但是正如曹融南所言,謝朓以此典故書寫了他自己的意思[4]355。等待是孤獨的代價。謝朓以這種寫法,將文人的目光從零亂繁華的局限之中移開,從而擴大了詩歌主題的范疇。在詩中,歌伎華美的表演之外,充斥著黑暗與危機,因此我們很想知道謝朓為何不選擇一種更加安全的寫法來抒發自己的憤懣,比如以描寫歌伎的困苦結局來創作一個可悲的詩意,卻將筆調移向了一個無情的君主。

在498年,王敬則的另一個兒子給謝朓寫信告訴他正在實行的對齊明帝的反叛計劃。謝朓不僅沒有予以支持,反而立即向明帝告密。在幾個星期之后,叛亂被鎮壓了,王敬則和他的兒子們皆被殺③王敬則在建康的兩個兒子一個孫子在它們的家中被殺。他的小兒子,一名在外征戰中的將軍,則在地方被抓住。王敬則自己則被皇家的軍隊搜捕處死。有關他起事以及被鎮壓之事可參見《資治通鑒》,第10冊,第141卷,第4425~4428頁。謝朓的妻子自此身懷利刃,揚言要殺掉謝朓為她的父親報仇。(《南齊書》第2冊,第47卷,第828頁。)。很難完全說清謝朓背叛其親屬的目的究竟是什么。當然,在他孩提時代心中便留有陰影,正是因為叛亂,他的伯父被殺,父親被流放。但害怕被反叛失敗所牽連只是謝朓作出如此選擇的其中一個原因。正如他的一個熟人所言,謝朓此時面臨著家庭與國家的矛盾抉擇④沈昭略(去世于499年)是謝約(455~498,表二,E)的好友,同時也是一名正直敢言的官吏,他對謝朓說:“卿人地之美,無忝此職。但恨今日刑于寡妻。”沈在此指的是謝朓面臨來自家庭的更多的傷害,即他的妻子被自己父親的死極大地刺激,而要向謝朓尋仇。。而且,雖然謝朓無法在齊明帝身上找到如同當年與隨郡王那樣的情誼,但正是在明帝手下,他官至五品,仕途有望⑤在蕭鸞登基不久之后,謝朓被任命為六品的尚書吏部郎,但在就職之前,他被提升為五品的中書郎。考慮到他在明帝時期擔任過的其他官職,特別是謝朓在494~495年間擔任的宣城太守,佐藤政光發現這正好符合一個規律,即對某人十分器重,便會將其升遷為具有代表性的“郎官”(正如謝昉得在劉裕統治時期那樣),顯然明帝更加器重謝朓。(《宣城時代的謝朓》,《日本中國學》,1989年第41期,第63~78頁)。。

不幸的是,齊明帝在王敬則作亂的四個月之后去世了。謝朓對明帝的接班人蕭寶卷(498~501)十分不滿,因為他不但性格放浪,而且任人唯親,完全無視謝朓等官員的存在。但當又有人拉攏謝朓來推翻蕭寶卷之時,謝朓又一次選擇了對皇帝的忠誠——按照其本傳的說法,這是因為他摯愛的明帝曾托付他如此。當接到反叛集團的劉沨(卒于499年)的提議時,謝朓斷然拒絕支持這個反叛計劃,史書記載:“(謝朓)自以受恩高宗,非所言,不肯答”(《南齊書》第2冊,第 47卷,第827頁)。為了對抗這次陰謀,謝朓把計劃向“太子右衛率”和盤托出,而且警告了其中一名密謀者,如果叛亂成功,他在朝廷內也會地位盡失(參見《資治通鑒》第10冊,第142卷,第4446~4447頁)。毫無疑問,當那些叛亂者拉攏謝朓的時候,就已經提防謝朓像對待王敬則那樣對待他們。他已經知道反叛的行動,這是非常危險的,于是他們共同誣告謝朓誹謗皇室①這份供出反叛者所寫的誣告信的英譯版,可參見埃克爾斯的論文(注釋179)第 72~73頁。。正如其謚號“東昏侯”形容的一樣,蕭寶卷愚蠢地做出了錯誤的判斷,同意處死謝朓。

彼時,謝朓的兒子謝謨已經與永明年間的“八友”之一的蕭衍的女兒訂婚。蕭衍在所有詩人之中對謝朓分外尊崇,認為三日不讀謝朓之詩,便覺口臭②《太平廣記》,李昉編,臺北:藝文印書館,1960,第9冊 ,第198頁,1b。梁武帝之言取自已散佚的《談藪》(隋陽玠松)。。盡管如此,他還是很現實地解除婚約,將女兒另嫁他人。謝謨的家庭被稱“門單”,一是說其人丁稀少,即謝家已沒什么影響力③這條資料附于謝朓在《南齊書》中的本傳之中。據說謝謨寫的信讓蕭衍和她女兒都感到非常慚愧,但依舊沒有挽回這樁婚事。。蕭衍——未來的梁武帝看中了南方張氏的一員將領的兒子,認為他更具前途。當那位將軍在蕭衍攻打京城的戰爭中陣亡后,蕭氏又將自己的女兒許配給一支依舊興盛的瑯琊王氏的子弟④那位將軍是張弘策(455~501),他是蕭衍的老戰友,在攻打建康的戰役之中被蕭寶卷的殘兵殺掉,謚號閔侯。蕭衍的母親與其是同宗。(《梁書》,第1冊,第11卷,第205~208頁。)這位公主的第三個未婚夫是王志(460~513),其本傳見《梁書》第2冊,第21卷,第318~320頁。其中記載了他的兄弟,兒子,侄子等多人的美行。。謝謨對遭到悔婚感到無比傷痛,極為憤懣——這是謝朓的后裔留下的最后一絲痕跡。

結語

陽夏謝氏是最后一支進入格拉芬所謂“頂級精英”階層的家族,而且他們的家族史從某些方面來說很獨特。雖然謝氏常常會從其他世族家族非法輔佐上臺的統治者身上得益,但他們自己卻從未指定過皇位的繼承者⑤為了保持自己家族的影響力,庾冰(296~344)極力聲稱晉成帝(325~342在位)的兒子年齡太小不能登基,于是將地位傳給了瑯琊王(謝鯤孫女的丈夫)。瑯琊王與死去的皇帝都是庾冰的妹妹穆皇后所生。潁川庾氏,在桓氏之前把持東晉朝政。。但謝氏實際上也一直影響著其前任:譙國桓氏。在這兩個家族之間的斗爭——從謝安應桓溫之命出仕,一直延續到四十年后桓玄建楚而敗——也是東晉王朝的歷代君主所要面對的挑戰。司馬氏憑借軍事實力登臨權力的頂峰,但想要維持其統治的合法性,就必須與諸多世族家族合作。

劉裕努力獲取謝氏的支持,他所看重的是淝水之戰的英雄謝安與謝玄的孫輩。劉裕混淆了謝景仁的真實血統,并且猶豫著是否啟用謝方明,由此我們可以推斷,在5世紀早期,這些世族的代表所受待遇彼此之間大相徑庭。據我所知,劉裕對在其政府之中具有顯赫位置的謝氏支脈成員的看重使得整個謝氏的名望大漲。這個問題要從家族生存的角度來探討,要知道,5世紀的孫恩叛亂幾乎將這支會稽最為顯赫的家族毀滅。哪怕是謝氏中一些不太顯赫的分支旁脈不愿支持劉宋王朝,謝氏作為豪門的名聲也會與東晉王朝一起湮滅不存。

隨著時間的流逝,皇權逐漸加強,世族豪門的重要性隨之下降。在謝氏逐漸沒落之后,只有通過與皇族的聯姻才能保障他們在朝廷中的地位。與當權者的聯姻在出生于400年到424年的謝氏第六代中達到頂峰,與之相隨的,便是這一代人在高官數量上達到謝氏歷代中的最高點。另外,謝氏中唯一一名嫁給皇帝的女性是謝莊的孫女,她嫁給了劉宋的末代皇帝(表三,No.18)。在5世紀后半葉,謝氏最為重要的婚姻則是謝朓的叔叔娶了皇室的女子為妻。也許娶豪門的女性這一手段就是一個輪回,昔日世族豪門此時為了重振家門而希望娶到皇室的女性。范曄曾因自己的家族未能與皇室聯姻感到失望怨恨,這就出現一個問題,那些新晉豪門此時是否開始被皇室青睞而與其聯姻?最后,謝朓娶了一位出身普通而沒有世家背景的女性為妻,但此家族為皇帝所信賴,這其實也是其希望借此拯救自己陷入困境的沒落家族的手段⑥王敬則的母親是一個女巫,他父親的名字不明。但是他因建南齊有功而身居高位。丁愛博(Albert E. Dien)在其論文之中(第16頁),引用了王敬則本傳中的一件軼事來說明他在朝廷之中的地位,以及世族成員在權力機構中的相對的軟弱性。。

在梁武帝改革朝政之前,從未對豪門特權有過制度性的約束。但對所選擇的案例研究表明,皇帝著力于用間接的方法在政府高層力量中對其施加控制,同時在表面上對世族階層禮遇有加,保持其重要的象征作用。此類的方法有:給予那些順從政府與退休的世族官員以榮譽性的顯赫職位(宋文帝),或是非正式的皇家事務管理職務,以及實行吏部的雙長官制(宋孝武帝以及其后裔)。在低級別的職位人選上,從宋代早期開始,皇帝與各親王便開始啟用那些來自平民家族的能干的人,一般是先將他們召入秘書省。在孝武帝時期,平民出身的郎官已經完全融入了機構之中。南齊永明時期特別是以竟陵王為代表的皇族資助,擴大了那些非世族的人進入仕途的機會,當時對個人才能的開放性評判是梁代此類政策的先聲。

貫穿于本文所有案例研究的主線就是威脅到世族階層的成員的權力的不穩定性。謝瞻著力卸去施加給自己的榮耀,但他兄弟謝晦的野心卻害了他。謝朓對皇帝忠心耿耿,但依舊遭到誤解死在獄中。這些諷刺性的悲劇,以及謝朓背叛自己的岳父將其反叛計劃向皇帝告密,都與李商隱的詩歌中所寫的貴族反差巨大——李詩之中著力于諷刺六朝官員的不可靠。謝莊謹慎而有智慧,在承擔重任的十年之間,從未冒犯其同僚與皇帝。但是,在無數證明其勤勉的相關記錄與朝廷文告之中,一篇誄文中的區區四字便幾乎讓其殞命。這些都不是特殊的事例,在官居五品以上的謝氏子弟中,六分之一的人死于朝廷之手。

南朝作家因其在作品中不諳世事,缺乏所謂“正道”而被詬病,但他們所處的政治環境的確不適合寫一些直面現實、忠心規勸的文章。同樣,六朝的純文學歷來被視為秉承唯美主義,并且只限于上層階級。但是如果對謝氏子弟在仕途中面臨的難題加以研究的話,這種詮釋便值得商榷了。從文中所引用的詩歌、信件可以看出,政治壓力決定了謝氏文人們運用的那些微妙的修辭、暗指,以及極具個性的意象。因此,希望我們的研究可以推動對六朝世族家族的進一步重新評定。

參考文獻:

[1] (日)越智重明.南朝貴族體系與改朝易代[J].亞洲學刊,1991,(60).

[2] 劉學鍇,余恕誠.李商隱詩歌集解(第五卷)[Z].北京:中華書局,1988.

[3] (明)張溥,著.殷孟倫,注.漢魏六朝百三家集題辭注[Z].北京:中華書局,1981.

[4] (南朝)謝脁,著.曹融南,校注.謝宣城集校注[Z].上海:上海古籍出版社,1991.

① 關于秘書省,《南齊書·幸臣傳》記載:“孝武(454~464)以來,士庶雜選”。之后則引用了鮑照(414~466)的例子,鮑照出身庶族,因其才華學識而被征召入仕。(《南齊書》第2冊,第56卷,第972頁。)在文學評論之中,鮑照通常被認為是階層歧視的犧牲品。

② 八位謝氏高官被殺或者死于獄中。除了謝恒為西晉人,正史中記錄的在南朝位居高官的謝氏子弟有四十五人。(表一)從出土的墓志銘中又可加上三人:兩名為謝奕的后代,一個屬于其后第三代,另一人屬于第四代。還有一位是謝安的后代,屬于其后第五代。

[附錄一]

表一 A.官位五品以上謝氏成員排列+謝氏女性

表一 B.官位五品以下謝氏成員排列

表二 謝氏各支脈中五品以上的成員

表三 謝氏女性

[附錄二]

陽夏謝氏研究著作

程章燦:《陳郡陽夏謝氏:六朝文學世族個案研究》,見鄧仕梁主編,《魏晉南北朝文學論集》,臺北:文史哲出版社,1994年,第529~560頁。謝氏成員的教育;道家與佛家的信仰;文學上的天才與創造;生活的期待;在隋唐的沒落。

丹尼斯·格拉芬(Dennis Grafflin):《社會秩序的早期南朝:東晉的形成》(Social Order in the Early Southern Dynasties: The Formation of the Eastern Jin),哈佛大學1980年博士論文,兩卷本。在文中按照首字母順序列出了謝氏成員,并且附以中文,數字化地顯示出謝氏一族的各個支脈與家族譜系。參見第二卷,第431~438頁,第492~498頁。

——《中世紀中國南方豪門》(The Great Family in Medieval South China),見《哈佛亞洲研究雜志》41期,1981年1月,第65~74頁。列出謝氏成員的人數以及其他各輩之中有名的家族成員;列表對比了各支脈以及各輩之間的家族起落。

洪順隆:《謝朓的作品是對其先祖的內心投射》,見《東方學》52期,1976年,第61~76頁。該文論述了先輩對于謝朓詩歌創作的影響,主要是謝靈運以及其他那一代人,這種影響體現在其詩歌的主題、詞語以及句法形式上。

石川忠久:《謝氏的家風與家族興盛》(見“東晉文學研究札記”的第二部分),見《中國文學教研》,1979年第7期,第49~67頁。他認為謝氏在320~350年間通過婚姻等手段與東晉政壇諸多重要人物發生聯系,其家門的崛起與之息息相關。

蘇紹興:《東晉南朝王謝二族關系初談》,見《聯合書院學報》1971年第9期,第103~111頁。文章主要探討了東晉時期的王謝兩族之間在政治、社會以及通婚等各個方面的聯系。

——《兩晉南朝的世族》,臺北:聯經出版事業公司,1987年。書中對謝氏與其他世族豪門做了對比,包括《世說新語》中的記載,第128~130頁;謝氏以及王氏成員的文學才能;以及各個家族之間的聯系,第192~200頁。

田余慶:《東晉門閥政治》,北京:北京大學出版社,1989年。書中討論了謝氏在淝水之戰中的角色,以及在此戰之前與之后的聲名地位,見第197~227頁。

王伊同:《五朝門第》(成都,1943年初版),修訂版兩卷本,香港:中文大學出版社,1978年。在書中第二章中列出75家南渡或南方本地的豪門的“高門權門世系婚姻表”,表五中列出謝氏的過繼、婚姻、官位、本傳在正史之中的位置,同時在注釋之中對謝氏成員各自的身份與后裔等問題進行了探討。第一卷中著眼于世族成員在政壇、經濟以及文化上所扮演的角色的研究。

小松英生:《六朝門閥陳郡陽夏謝氏的家族譜系與其他》,見《中國中世文學研究》,1981年第15期,第1~17頁。文中第2~3頁列有謝氏族譜表,之后附有22條謝氏與東晉、劉宋其他顯赫門第的通婚資料。

謝鴻軒:《會稽謝氏世系圖傳》,見《駢文衡論》(1948年初版),再版兩卷本,臺北:廣文書局,1975年。文中第7章是關于謝氏的早期起源以及家族中著名的文章家的,見第一卷,第146~193頁。文中還列出了由謝氏本族保存、在南宋與明代進行過修訂的家譜,列出了西晉到南朝末年謝氏的16代男性成員,同時提供了未見于正史的許多材料,例如其妻子的名字以及個人的住址等。

葉妙娜:《東晉南朝僑姓高門之仕宦:陳郡謝氏個案研究》,見《中山大學學報》,1986年第3期,第43~51頁。文中探討了謝氏成員在軍隊之中所把持的職務,以及他們在地方事務上的重要性的減退,同時列出了謝氏成員在不同歷史時期在高品、中品、下品或無官的數目百分比。在第50頁列出了謝氏家譜。

——《東晉南朝僑姓世族之婚媾:陳郡謝氏個案研究》,見《歷史研究》,1986年第3期,第160~167頁。文中探討了謝氏各代男性與女性成員的婚姻,認為世族之間門第相對的婚姻是逐漸減少的,由此在各家族分支之中血統的純潔性也逐漸發生變化,同時,文章還提出了齊梁之際寒門的經濟需求。

佐藤正光:《晉末宋初的政變和謝氏文學》,見《魏晉南北朝文學論集》,第561~573頁。文章對謝氏成員以及晉末宋初的社會結構做了研究,同時將部分謝氏與皇家以及權臣的通婚情況列出表格。同時,作者認為謝靈運詩歌的一些信息反映出他對劉裕政權的態度。

(責任編輯 白俊騫)(責任校對 郭玲珍)(英文編輯 何歷蓉)

Nobleness and Lowliness: Rise and Fall of Family Xie in the Southern Dynasty

Cynthia L. Chennault (CHEN Meili)1,the writer (USA) JIA Jiaoyang2, the translator

( 1.Department of Asian -African Languages, University of Florida, Florida, USA; 2. Graduate School, Chinese Academy of Social Science, Beijing 102488, China )

Abstract:Family Xie had been regarded as the representative of the aristocracy in Eastern Jin Dynasty, during which time, they were glorious and prosperous. However, with the collapse of this Dynasty, their descendants were confronted with great challenges. On one hand, depending on their ancestors’ glory and honor, they were still useful to the new rulers but on the other hand, their great influences were forced to be weakened in every possible way by those rulers who were afraid of this Family’s threat. During the course of the dramatic political changes and power’s alternations, Family Xie had to be faced with various choices and predicaments, which bring about a big divergence among this Family’s branches. Among them, Xie Zhan, Xie Zhuang and Xie Tiao were regarded as an epitome of the rise and fall of Family Xie as well as the whole aristocracy in Southern Dynasty. In accordance with the case study on the three persons, the gradual decline of the aristocracy and their descendants’ struggle and distress in a new society can be clearly seen in their literary works, which forms a big gap compared to their previous extravagant and enjoyable life.

Key words:an aristocratic family, nobleness, Xie family, Xie Zhan, Xie Zhuang, Xie Tiao

中圖分類號:I206.2

文獻標識碼:A

文章編號:1673-9639 (2016) 03-0004-34

收稿日期:2016-01-31

作者簡介:Cynthia L. Chennault,中文名陳美麗,文學博士。現為美國佛羅里達大學亞非語言文學系教授。研究方向為六朝文學和六朝歷史。曾師從劉若愚教授和王伊同教授。她是原美國飛虎隊隊長陳納德將軍和著名美籍華人陳香梅女士的次女。