長三角地區物流服務業效率的時空變化及動因

■ 張 瑾(上海東海職業技術學院經管學院 上海 200241)

?

長三角地區物流服務業效率的時空變化及動因

■ 張 瑾(上海東海職業技術學院經管學院 上海 200241)

內容摘要:本文首先探究了2005-2012年長三角地區16個城市物流發展水平的時空差異特征。接著計算長三角物流勞動生產率,發現各城市物流勞動生產率均顯著上升。最后運用因素分解法對長三角地區物流勞動生產率變化的影響因素進行分析,發現結構效應貢獻率為-63.49%,技術效應貢獻率為163.49%,技術效應對提高長三角地區物流勞動生產率起主導作用,結構效應對提高長三角地區物流勞動生產率具有負作用。

關鍵詞:物流服務業 因素分解 時空差異 長三角地區

引言

物流服務業效率是衡量國家或地區物流發展程度以及對物流投入和產出能力進行評價的重要指標。長三角是世界六大城市圈之一,是我國經濟實力最雄厚,現代物流業最具競爭力的區域。“十一五”規劃以來,長三角各城市都把物流作為發展本地經濟的戰略目標。隨著對外開放的不斷深入,長三角物流發展迅速,物流服務業效率的提高是長三角物流產值增長的源動力。國內學者對現代物流業發展進行了深入研究,如高秀麗等(2013)測算了我國物流業TFP值并對其影響因素進行分析。余泳澤等(2013)評價了我國東中西部物流技術效率和TFP生產率,指出我國物流業全要素增長率處于震蕩上升階段。楊杰等(2010)基于省級面板數據對我國物流業效率進行測算,對物流服務業效率影響因素進行分析。宋英杰等(2012)對我國2008年物流業生產效率進行評價,基于研究結果提出相應的對策。現有研究表明,我國學者對物流業服務效率的研究還較為欠缺,且研究方法也較為單一,多集中在DEA模型。本文以長江三角地區為例,從物流規模和質量兩個角度出發,探討長三角地區物流服務業效率的時空差異、地域差異以及驅動因素,以期為提高長三角地區物流服務水平提供參考。

研究方法

(一) NICH指數

NICH指數反映個體在某時段內相對于整體的發展速度,公式如下:

式中,T2i和T1i為i城市2012年和2005年的物流增加值(物流從業人員),T2和T1為2012年和2005年長三角的物流增加值(物流從業人員)。

(二)空間自相關

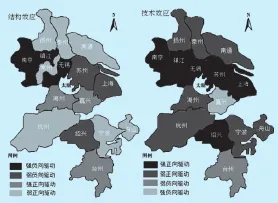

用Z統計量檢驗測度樣本之間的空間顯著水平,計算公式為:

(1)(2)(3)式中,n表示樣本總數;xi、xj表示檢測樣本i和j的數值;S2表示樣本的方差;Wij表示空間權重矩陣;E (I)、VAR(I)分別表示期望和方差。

(三)數據來源

2005年物流統計數據采用新的行業劃分標準,為了保證數據統計口徑一致,本文中物流業增加值(用交通運輸、倉儲和郵政業增加值指標來衡量)、物流從業人員數等數據均來自2006-2013年《中國城市統計年鑒》、16個城市統計局,部分缺失數據采用平均值法預測。

長三角地區物流服務業效率的時空變化

(一)物流業發展的時間分布特征

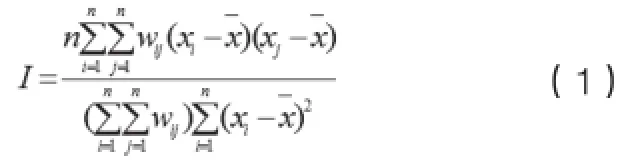

如圖1所示,本文對長三角16個城市2005-2012年間的物流增加值與物流從業人員發展狀況劃分等級,描繪城市物流發展規模與質量的時間差異。上海、南京、杭州、無錫、南通、寧波、蘇州的物流發展規模最大,常州、泰州、嘉興、紹興、臺州次之,湖州、揚州、鎮江、舟山的物流發展規模最小;同時從物流質量差異來看,上海、南京以及浙東北的杭州、寧波的物流質量最高,常州、南通、蘇州、無錫次之,嘉興、紹興、臺州、揚州、泰州、湖州、舟山的物流質量最低。總體來說,長三角城市群物流業發展規模與發展質量均具有一定的廊道效應,呈現“S型”曲線,以滬寧軸線為主導,杭甬軸線次之(蔡海亞等,2015)。

圖1 長三角物流規模和物流質量水平分級

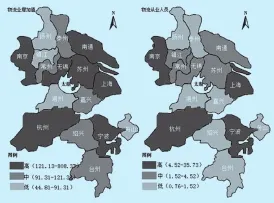

圖2 長三角物流勞動生產率強度驅動效應

城市物流增加值NICH指數均呈現正向增長,但城市內部發展不平衡,極化作用較大,表現在高于長三角NICH指數均值的城市有4個,分別為上海、南京、蘇州、寧波,而NICH指數最低的城市為湖州。從地域角度來看,2005-2012年長三角物流增加值NICH指數由高到低為浙江7市、江蘇8市和上海。物流增加值NICH指數的地區分布與經濟發展實力具有一致性,且地域分布差異顯著,這主要是由于上海物流市場廣闊、擁有較大的物流腹地、生產性服務業發展迅速的原因。接著計算城市物流從業人員的NICH指數可知,16城市之間發展不平衡,物流從業人員密度NICH指數最快的4個城市依次為杭州、寧波、上海、嘉興,而最低的為無錫。值得一提的是,江蘇大部分城市物流從業人員NICH指數呈現負增長,即表明江蘇物流從業人員在不斷流失。物流從業人員NICH指數的地區分布與經濟發達程度具有非同步性,區域分布差異顯著,由高到低為上海、浙江7個市和江蘇8個市。

(二)物流產業發展的空間分布演變特征

全局空間差異特征。本文借助GeoDa軟件計算物流業增加值和物流從業人員的全局Moran指數,具體結果如表1所示。2005年、2012年的物流業增加值的全局Moran's I指數分別為0.2193、0.2135,物流從業人員的全局Moran's I指數分別為0.2675、0.2251,均為正數,說明長三角16個城市物流服務水平存在明顯的空間正向相關性,表現在物流服務水平高的城市在空間上趨于同物流服務水平高的城市相鄰近,物流服務低水平的城市在空間上趨于同物流服務低水平的城市相鄰近,具有馬太效應。最后,采用Z統計量檢驗空間相關性水平可知,Z(I)值均大于1.96,P值均小于0.01,表明城市空間關聯性是顯著的。

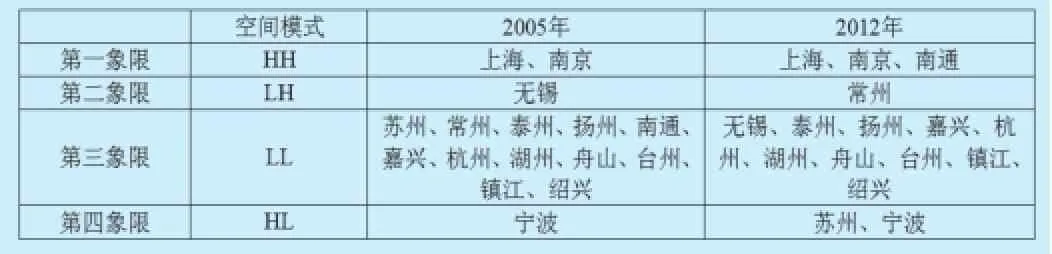

局部空間差異特征。首先計算物流增加值的局部Moran指數。由表2可知:上海、南京落在第1象限,為物流規模的熱點區域,空間上具有顯著的正向相關性,對周邊城市物流規模的提升存在正向推動作用;無錫落在第2象限,空間上表現為異質性,但周邊的城市物流實力較高,易受其擴散;蘇州、常州、泰州、揚州、南通等12個城市在第3象限,該類城市在空間上被物流較低規模的城市包圍,物流發展相對緩慢,需因地制宜的發展特色物流;寧波在第4象限,空間上表現為異質性,周邊城市物流規模發展相對較低,區域內部空間差異明顯,物流發展受到抑制。與2005年相比,2012年城市物流規模空間格局變化較小,僅有南通從LL區轉移到HH區,無錫從LH區轉移到LL區,蘇州從LL區轉移到HL區,其余城市所處象限均不變。

其次計算物流從業人員的局部Moran指數。由表3可知:上海、南京落在第1象限,為物流高質量的熱點區域,空間上具有顯著的正向相關性,對周邊城市物流質量的提升存在推動作用;無錫落在第2象限,空間上表現為異質性,但周邊的城市物流質量較高,容易受其擴散;蘇州、常州、泰州、揚州、南通等12個城市在第3象限,該類城市在空間上被物流質量較低的城市包圍,物流發展水平相對緩慢;杭州在第4象限,空間上表現為異質性,周邊城市物流發展質量相對較低,區域內部空間差異明顯,物流質量提升空間不大。與2005年相比,2012年城市物流質量空間格局變動不大,其中寧波從LL區轉移到HH區,泰州從LL區轉移到LH區,蘇州從LL區轉移到HL區,其余城市所處象限均不變。

總體來看,2005-2012年長三角物流規模和物流質量的空間分布具有高度一致性,城市物流規模與物流質量的空間集聚性有所下降,但總體空間格局基本保持一致,即上海、南京為熱點區域,揚州、嘉興、湖州、舟山、臺州、鎮江、紹興為冷點區域。

物流服務業效率變化的動因分析

用物流增加值除以物流從業人員計算物流服務業的勞動生產率(見表4),即:

(4)式中,W為物流增加值(單位:億元);L為物流從業人員(單位:萬人);t為年份。

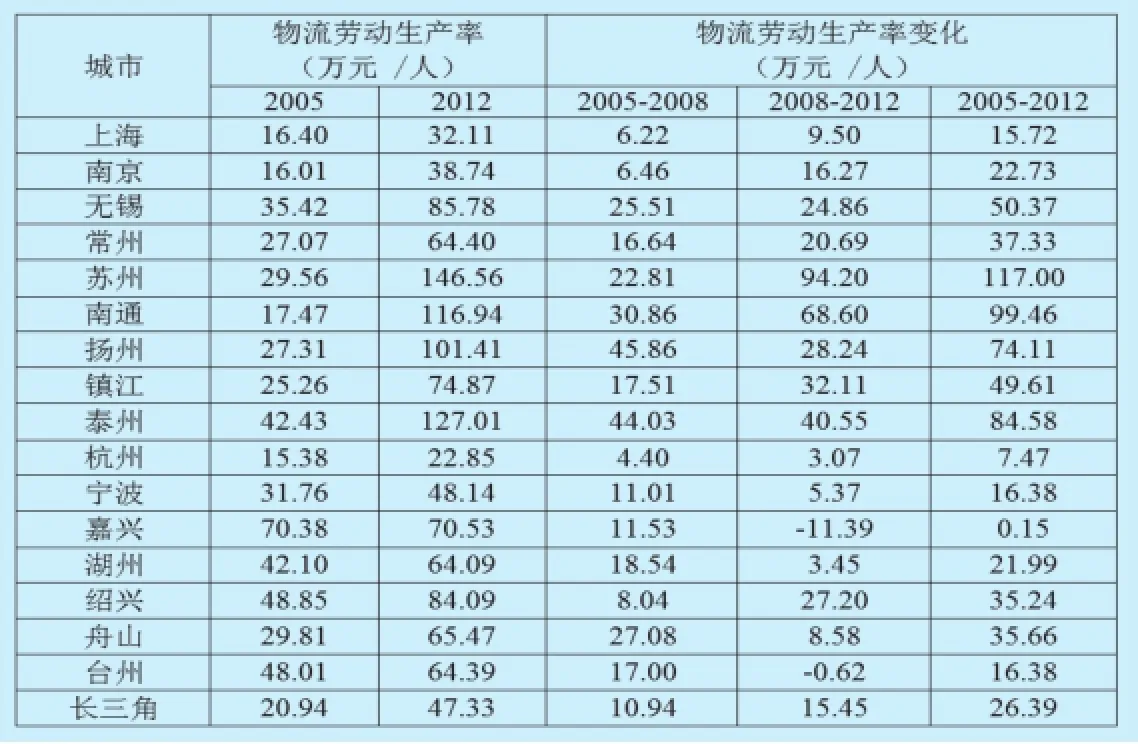

2012年長三角物流勞動生產率為47.33萬元/人,與2005年相比增長約2.26倍,年均增長率為28.25%。從城市角度來看,2005-2012年各城市的物流勞動生產率均有大幅度的增長,其中,蘇州上升速度最快,物流勞動生產率年均增長速度達到117%,其次為南通、泰州,而排在倒數3位的是嘉興、上海和杭州。2005年物流勞動生產率居長三角前3位的嘉興、紹興和臺州,2012年物流勞動生產率居長三角前3位的分別是蘇州、泰州和南通。雖然上海、南京、杭州、無錫和寧波單位物流勞動生產率相對較低,但其物流增加值總量很大,仍然保持較快的增長速度,2005 和2012年5個城市物流增加值分別占16個城市的59.96%、57.59%,對長三角物流業發展有較大的推動作用。

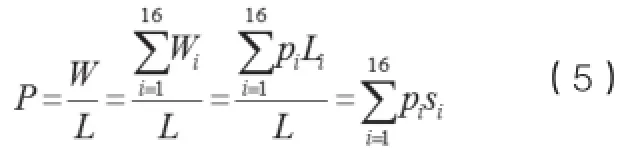

(一)因素分解方法

物流服務業效率的因素分解公式如下:

(5)式中,Wi表示i城市物流增加值;Li表示i城市物流從業人員;pi表示i城市物流勞動生產率;si表示i城市物流從業人員占服務業人員比例。令pn(n=0,1,…,N)表示第n期物流勞動生產率,p0表示基期物流勞動生產率,則[n-1,n]期間物流服務業效率變化量為:

表1 物流增加值與物流從業人員Global Moran'

表1 物流增加值與物流從業人員Global Moran'

?

表2 長三角城市物流增加值的空間模式

表3 長三角城市物流從業人員的空間模式

結構效應指產業結構因素產生的效應;技術效應指技術進步產生的效應;交互效應是技術效應和結構效應共同作用的余量,所占比重不大,本文采用加權平均法,將其分解到技術效應和結構效應中。

(二)結果分析

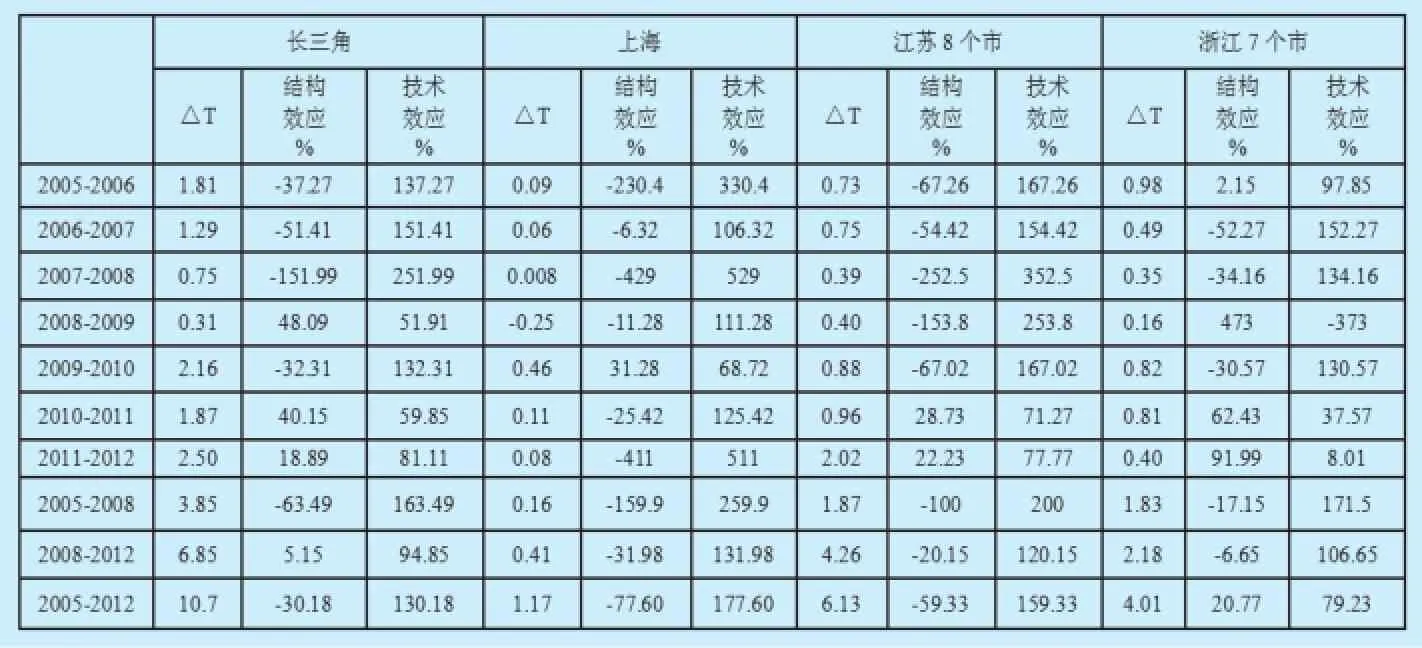

區域差異分析。2005-2012年長三角物流勞動生產率的結構效應貢獻率為-63.49%,技術效應貢獻率為163.49%,技術效應遠大于結構效應,對提高物流業勞動生產率起主導作用,結構效應對長三角地區物流業勞動生產率的提高具有負作用。2005-2008年隨著技術投入的增加,呈現快速上升趨勢,2008年受金融危機的影響有所回落,此后在2009-2010年又保持快速增長,在2011-2012年間有所回落(見表5)。以上各時段內技術效應貢獻度均大于結構效應貢獻度,表明物流信息、管理和服務水平的提升能夠在很大程度上促進長三角物流勞動生產率的提高。從地域角度來看,2005-2012年長三角物流服務業效率由高到低依次為上海、江蘇8個市和浙江7個市,與經濟發展水平呈現高度一致性。“十一五”規劃期間,江蘇8個市技術效應歷年均保持較快增長速度,歷年均大于167.02%,表明江蘇8個市注重物流技術和服務水平的提高,而上海和浙江7個市雖然技術效應對地區物流業發展起主導作用,但相比于江蘇8個市,落差起伏較大,發展不穩定,易受到國家政策和社會環境的影響。

表4 長三角物流勞動生產率的變化

表5 2005-2012年長三角物流業服務效率變化的因素分解

城市差異分析。由于城市發展受到多種合力的影響,城市物流服務效率變化的驅動因素具有差異性。依據效應的數值大小,將其劃分為強正向驅動、弱正向驅動、強負向驅動、弱負向驅動4種類型。由于物流服務效率在2005-2012年處于逐年上升的趨勢,因此,正向驅動效應代表產業結構調整或技術變動導致物流勞動生產率的提升,負向驅動效應代表產業結構調整或技術變動導致物流勞動生產率的下降(見圖2)。

南京、無錫、鎮江處于強負向驅動的發展階段,對產業結構調整最為敏感,原始的產業結構對該地區物流發展抑制作用最大,需加快產業結構轉型。嘉興、湖州、臺州處于結構調整效應強正向驅動,繼續增強粗放的產業比重,有助于提升物流水平。而上海、蘇州、紹興處于結構調整效應弱負向驅動的發展階段;常州、南通、揚州、泰州、杭州、寧波、舟山處于結構調整效應弱正向驅動的發展階段,這些城市現有產業結構調整對物流發展有一定的抑制或促進作用,驅動能力較小,產業結構需進一步優化。

技術效應主要集中在正向驅動上,其中強正向驅動的城市集中在京滬線一帶,囊括上海和蘇南板塊,此類地區經濟發展水平較高、工業化進程較快,城市物流信息的發展對物流服務水平的提升顯著,南通、揚州、泰州、杭州、寧波、湖州、舟山處于效率效應弱正向驅動的發展階段,這些城市技術效應對物流業的促進作用較小,具有較大的增長空間。臺州和嘉興處于負向驅動發展階段,表明現有的產業結構達到最優,一味的加大技術投入所獲得的經濟效應并不顯著。

結論與建議

2005-2012年正值我國“十一五”、“十二五”規劃期間,長三角地區注重對物流產業結構的調整,加大現代物流園區的建設,物流業效率有了大幅度提升,其中技術效應貢獻率遠大于結構效應貢獻率,對長三角物流勞動生產率的增長起主導作用,結構效應對提高長三角物流勞動生產率具有負作用。然而現階段我國物流產業盲目投資,運行效率偏低,今后長三角各地首先要發展地區經濟,注重服務業的發展,利用服務業帶動物流業的發展,不能片面追求經濟發展速度,而要注重發展質量。各城市需因地制宜,對傳統物流運作模式進行改革,對物流產業結構進行轉型和升級,合理建立現代化高新物流園區。其次政府要加大資金投入力度,加強物流技術和人才的培養,提高物流服務水平。最后積極引進外資,加大對外開放力度,同時對物流資源規劃與建設進行協調,減少物流資源的浪費。

參考文獻:

1.高秀麗,孟飛榮.我國物流業全要素生產率及其影響因素分析[J].技術經濟,2013,32(2)

2.余泳澤,劉秉鐮.中國區域物流產業技術進步及其影響因素研究[J].上海經濟研究,2013(10)

3.楊杰,宋馬林.中國物流服務業效率評價及影響因素分析—基于我國省級面板數據的研究[J].石家莊經濟學院學報,2010,33(6)

4.宋英杰.中國物流服務業生產效率評價與優化—基于區域比較的視角[J].北京交通大學學報,2012,11(3)

5.謝守紅,蔡海亞.中國物流產業的空間集聚及成因分析[J].工業技術經濟,2015(4)

6.蔡海亞,謝守紅.長江三角洲物流業集聚及其影響因素研究[J].浙江樹人大學學報,2015,15(4)

中圖分類號:◆F252

文獻標識碼:A