三件古突厥語《五臺山贊》殘片

[德]茨默著 楊富學 熊一瑋譯

?

三件古突厥語《五臺山贊》殘片

[德]茨默著楊富學熊一瑋譯

摘要《五臺山贊》是文殊崇拜與名山崇拜結合的產物,吐魯番出土有三件回鶻文《五臺山贊》寫本殘卷,編號依次為Ch/U6956 (TIII 62-1004)、U 5684a-c和U 5335。其中第一件為《五臺山贊》前部第一、第二、第六贊之譯文;第二件為《五臺山贊》后部第十五至十八贊內容之譯本;第三件為用回鶻文拼寫的漢語《五臺山贊》起首部分。回鶻文譯本與敦煌漢文本《五臺山贊》契合度極高,只是偶有因理解錯誤而導致的誤譯。回鶻文本《五臺山贊》的底本當來自敦煌的漢文本,這一發現,進一步證明了吐魯番與敦煌間存在的密切關系。

關鍵詞五臺山贊回鶻文文殊信仰敦煌文獻

智慧菩薩文殊師利以由五要素組成的諸多名號而聞名于世,邁耶爾(F.J.Meier)認為這五要素與五臺山的五座山峰恰成對應*邁耶爾(F. J. Meier):《中國佛教神話(Die Mythologie des chinesischen Buddhismus)》,《神話辭典(W?rterbuch der Mythologie)》第1卷,第68頁。。如所周知,至少自5世紀始,文殊崇拜即已與名山崇拜密切聯系在一起了*施耐德(Richard Schneider):《印度僧人對五臺山的朝拜(Un moine indien au Wou-t’ai chan-Relation d’un Pèlerinage)》,《遠東亞洲叢刊(Cahiers d’Extrême-Asie)》第3卷,1987年,第28頁。誠如拉莫提(E.Lamotte)所言,文殊崇拜在唐代臻至極盛*拉莫提(étienne Lamotte):《文殊菩薩(Maī)》,《通報(T’oung Pao)》第48卷,1960年,第54~55頁。。歐陽瑞(Raoul Birnbaum)曾就這一問題進行過若干研究,指出五臺山成為佛教勝地的要因在于朝圣者曾在此山目睹了文殊菩薩的“真容”*歐陽瑞(R. Birnbaum):《唐代佛教名山傳統意識及相關問題(Thoughts on T’ang Buddhist Mountain Traditions and Their Context)》,《唐學報(T’ang Studies)》第2卷,1984年,第8頁。。

對圣山的詩詠贊頌,尤其是五臺山贊,不絕于書,其中相當一部分通過敦煌而廣為人知。它們以“贊”為題寫成。饒宗頤已對部分歐洲所藏材料進行過研究*饒宗頤(Jao Tsong Yi)、戴密微(P. Demiéville):《敦煌曲(Airs de Touen-Houang)》,巴黎,1971年。。杜斗城的專著則對相關漢文原典做出了綜合性的論述*杜斗城:《敦煌五臺山文獻校錄研究》,山西人民出版社,1991年。。

本文旨在對《五臺山贊》回鶻語譯本殘卷進行研究。這些殘卷不僅展現了回鶻佛教徒興趣之廣泛,也體現了敦煌佛教文化與吐魯番宗教信仰之間的密切關系。

在殘卷轉寫、譯文后附有對詩句的重構和進一步釋讀,后者的工作主要借鑒了卡特里(A.M.Cartelli)的論文。

一、Ch/U6956 (T III 62-1004)《五臺山贊》前部

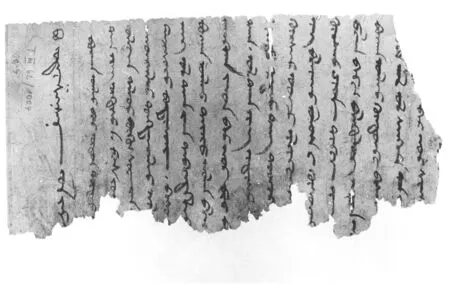

Ch/U 6956 (T III 62-1004)*《大正藏》第28卷,No.1547,頁518b-c。的正面為漢文,殘卷背面有類似于《柏林藏吐魯番文獻(Berliner Turfantexte)》第13卷中所提到的題詩*茨默:《回鶻佛教韻文(Buddhistische Stabreimdichtungen der Uiguren)》(=《柏林藏吐魯番文獻》第13卷),柏林,1985年,第10號。。再后是《五臺山贊》*茨默《回鶻佛教韻文》第67頁誤寫為wutaishansan。回鶻文譯本的前部(圖1)*卡拉(G. Kara):《高昌館雜字(Sino-uigurische W?rterkl?rungen)》,羅波恩(K.R?hrborn)、溫克爾(W. Veenker)編:《中亞佛教語言(Sprachen des Buddhismus in Zentralasien. Vortr?ge des Hamburger Symposiums vom 2 Juli bis 5. Juli 1981)》,威斯巴登,1983年,第45頁。,由德國(普魯士)第三次探險隊獲自吐魯番綠洲,具體出土地點不明。文書每行文字都有殘缺,存余內容僅占原文書的一半左右。是故,將其還原為可讀文獻誠可謂困難重重。

圖1 Ch/U 6956(T III 62-1004)背面回鶻文《五臺山贊》

Ch/U 6956背面《五臺山贊》文本轉寫

第一贊原文轉寫

a 02 burhan ogl? bir üdün taidap[...]

c be? yü[z agulug luular] 04 ulug taluy ?güz suv-?n[...] 05 aktargal? todargal?*這證實了克勞遜的說法:“在回鶻文中,盡管t?it-在那種語言中有前元音并且這個動[詞]在其他地方也都有前元音,但仍然常被拼寫為totar-(或todar)。”見克勞遜:《十三世紀前突厥語語源辭典》,第518頁b欄。k?l[ur]*aktargal? todargal沒有對應詞

回鶻文本直譯:

a 佛之子!暫時地,[端坐于]道場*漢文原典中的“道場”與梵語bodhimanda(la)對應,但此處應為變體:taidap可能源自漢語“大塔”(中村元:《佛教語大詞典》,東京,1975,年,頁925b)。按照語音學觀點,tai可追源于漢語“大”字,而在漢語中,ta有古音*tp。參見高田時雄:《敦煌資料與中國語史的研究——九十世紀的河西方言》,東京,1988年,第549號,

b [某人聆聽超凡入圣之人的思想是如何][念誦]對[五臺]山的贊揚。

c 五百[毒龍]*漢文原典中只有“毒龍”二字,但在回鶻文本中,應有“五百”二字,只是回鶻文本“毒龍”二字殘損。令大海之水涌流泛濫,

d [既然]文殊菩薩[鎮壓了邪惡],他便決不能翻動這座山峰*將古突厥文本與中文原典比照,可明顯看出譯者在“鎮壓”之后增加了tag?g“山”作為賓語,誤解了原典的本意。。

敦煌寫本原文:

佛子!

道場屈請暫時間,

至心聽贊五臺山。

毒龍雨降為大海,

文殊鎮壓不能翻。*英譯文見卡特里(Mary Anne Cartelli):《五臺山頌詩:敦煌出土漢文佛教韻文(The Poetry of Mount Wutai:Chinese Buddhist Verse from Danhuang)》(歌倫比亞大學博士學位論文,1999年),第112頁。

第二贊原文轉寫:

a 08 burhan ogl? tai?iu atl(?)g bal? [k-n?] 09 y?ak-?nta bar ?rür . bir b[e?...] 10 tag

回鶻文本直譯:

b 山之高[仿佛直插云霄]。

c [從東面]望去,出現了[琉璃光如來]的國度,他正[如]諸藥師之王,

d [從西面]望去,[出現了]祇陀太子的[...]清晰智慧[...][樹林]

敦煌寫本原文:

佛子!

代州東北五臺山,

其山高廣共天連。

東臺望見琉璃國,

西臺還見給孤園。

第三贊到第五贊似乎被省略了,因為與其它部分相比,下列詩句與第六贊的開篇更為相符。

第六贊原文轉寫:

a 16 burhan ogl? kündünki basa[...17[sa]ram ol

c svas[...]*此處文意不明。

d[...]

回鶻文本直譯:

a 佛之子![在]南方[...]是一座[禪]窟,

b 在這禪窟內有[眾多...阿羅漢。]

c [...]

d [...]

敦煌寫本原文:

佛子!

南臺窟里甚可增*對“增”字的探討可參考卡特里(Mary Anne Cartelli):《五臺山贊:敦煌出土漢文佛教韻文(The Poetry of Mount Wutai: Chinese Buddhist Verse from Dunhuang)》,哥倫比亞大學博士學位論文,1999年,第121頁注24。,

里畔*“里畔”,見于S. 4039、S. 5487、P. 4647,而S. 4429、P. 3563皆作“邐迆”,蜿蜒貌,意合。對“里畔”的討論,可參考卡特里:《五臺山贊:敦煌出土漢文佛教韻文》,第112頁注25。多少饒羅漢僧。

吉祥圣鳥時時現,

夜夜飛來點圣燈。

二、U 5684a-c《五臺山贊》后部

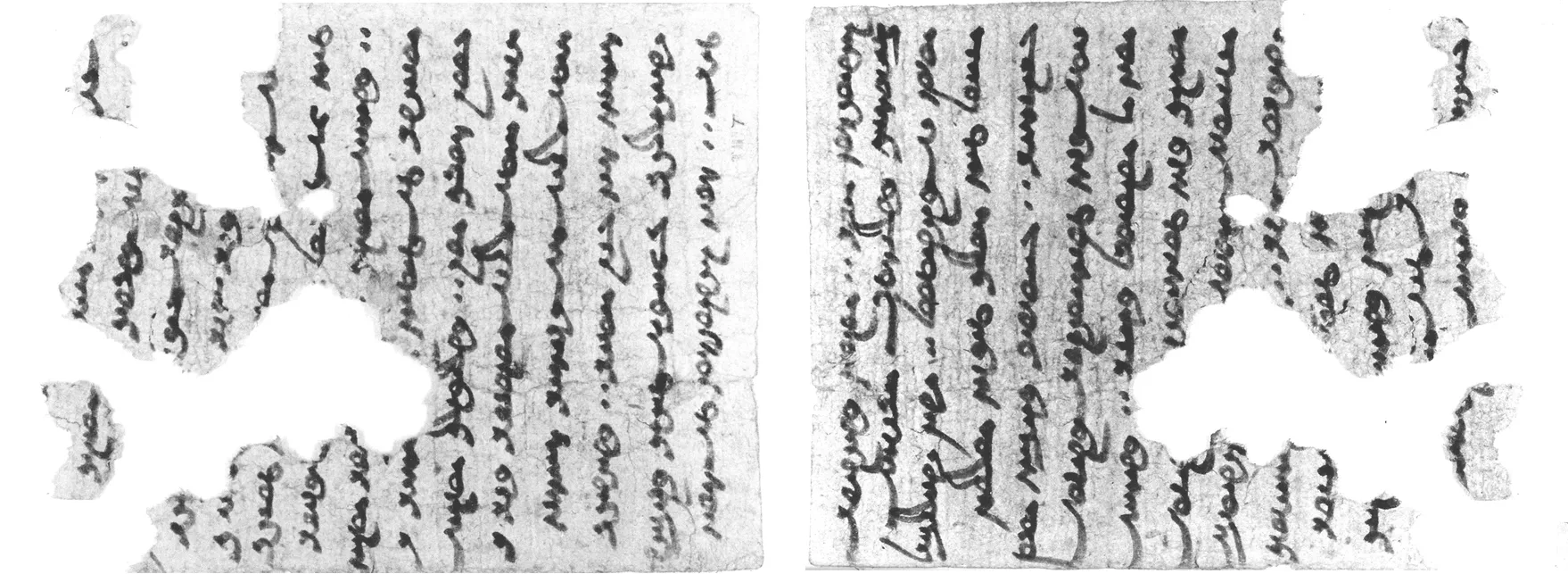

另一份殘卷編號為U 5684a-c (TIIT),出自吐魯番吐峪溝石窟,由三個小殘片構成,其中最大一片U 5684a(圖2、3)與詩歌結尾的第十五至十八贊對應,其他兩片僅殘存部分字詞,無法定位,只能音寫,故而略去文本闡釋。

圖2 U 5684a正面 圖3 U 5684a背面

殘卷U 5684a音寫

正面

01[] "nk[]

02[]t'n pwyty[]

03 []wklwk y'p[]kz

04[]p'r pyr []zy

05 []'n s[]c't[]z twnky

06 t'qc' t[]p[]t'pynwr

07 : pwrq'n'wqly []cwr'tlq

08 ’wynkwr t't't'q l[]'q'r r

09 ywwl swβy 'wl pwd'p'dy'tlq

10 ”c'ry ”nt'dy'n 'wlwrwr pyr r

11 q't' dy'n q' kyrs'r s'nsyz

12 s'qys syz yyl ‘rt’r : pwykwnky

13 kwynk'd'ky βcr'p'n tnkry pylm'kw

14 t'k : swyzl'kwlwkswz t'swyz

背面

01 l'kwrwkswz'rwr :'wlwq pwykwlwk

02 m'ncwsyry pwdystβ ″ βycq'

03 'twzyn plkwrtwp : kwyn kwynd'm'k

04 'ynyp t'q qwdy t'pyq 'wdwq

05 yrlyq’r : y'ntwrw p'rmys 'wyt

06 ynt' pys twysrwklwk pwlyt

07 'wyz' 'wlwrwp p'ryr : pwrq'n

08 'wqly pys twysrwkl[]lyt

09 'ycynt' ″ltwn []lkwrtm'

10 kwyprwk p'r : []q'ncwcy

11[]q twt[]ynwr

12[]lyq pwrq[]l'ry

13[]k tyn'[]

14[] pwrq'n[]

U 5684b音寫

正面

01 [...]qwqly[...]

背面

01[...]ltwq[...]

U 5684c音寫

正面

01 [...]yn[...]

背面

01 [...] y'nk's[...]

第十五贊原文轉寫:

a 01[...]ang[...]02[...]-t?n b?ti*b?ti之漢語對應詞為駱駝,一般拼寫為pwtw= botu,參見克勞遜(G. Clauson):《十三世紀前突厥語語源辭典(An Etymological Dictionary of pre-Thirteenth-Century Turkish)》,牛津,1972年,第299頁。但也有一些寫作büti的例子,多見于塔塔爾方言中,使人推想其前元音有發生變異的可能。如果俄語bitjug“馱馬”源自突厥語之說不誤,則顯示bitü(g)之類詞匯的前元音形式可能成立。[...]

b 03[...]üglüg yap[...]gz 04[...]

回鶻文本直譯:

a [在北臺的東面腳下是]駱駝[巖,]

b [隱匿,盤繞,又曲彎。]

c 有一位[天上的少]女,被稱作“三昧”,

d 最高的山峰[聚積],她供奉[大米]。

敦煌寫本原文:

佛子!

北臺東腳駱駝巖,

密覆盤迴屈曲連。

有一天女名三昧,

積米如山供圣賢。

第十六贊原文轉寫:

c bir 11 kata dyan-ka kirs?r sans?z 12 sak??-s?z y?l trt?r :

回鶻文本直譯:

b 名為佛陀波利(*Buddhapāda*據哈克曼(H., J. Nobel Hackmann):《漢梵德語對照漢傳佛教解釋詞典(Erkl?rendes W?rterbuch zum chinesischen Buddhismus. Chinesisch-Sanskrit-Deutsch)》(萊登,1951~1954年)第134頁a欄,覺護為梵語Buddhapālita或Buddhapāla的意譯,同名者有二。其一,為龍樹(Nāgārjuna)大弟子名,創立中觀學派(Mādhyamika);其二為罽賓僧人佛陀波利,于676年入華。索斯爾(W. E. Soothill)、霍都斯(L. Hodous)編《漢英佛學大辭典(A Dictionary of Chinese Buddhist Terms)》,倫敦,1937年,第229頁作:Buddhapāla (Buddhapālita);《法寶義林目錄》第238頁a欄作:Buddhapāli (?),參見拉莫提(tienne Lamotte):《文殊菩薩(Maī)》,《通報(T’oung Pao)》第48卷,1960年,第86~88頁。盡管這個梵文名字確實為中文佛陀波利的音譯,但這一突厥語形式卻不好理解,應構擬為*budapali而非budapadi。也許在某種情況下,出自中印度某種語言之形態。參見歐陽瑞(R. Birnbaum):《圣山秘堂:五臺山的洞窟(Secret Halls of the Mountain Lords: The Caves of Wu-t’aishan)》,《遠東亞洲叢刊(Cahiers d'Extrême-Asie)》第5輯,1989~1990年,第129頁:“金剛窟中最著名的事件涉及了一位名叫佛陀波利(Buddhapāli)的迦濕彌羅僧人。佛陀波利于676年到達中國,游歷的主要目的便是在五臺山謁見文殊菩薩。”關于佛陀波利與文殊菩薩相會的情景再現,可參見王靜芬(D. C. Wong):《再論敦煌第61窟五臺山圖(A Reassessment of the Representation of Mt. Wutai from Dunhuang Cave 61)》,《亞洲藝術檔案(Archives of Asian Art)》第46卷,1993年,第37頁;史蒂文森(D. Stevenson):《文殊菩薩在五臺山的顯靈(Visions of Maī)rī on Mount Wutai)》,洛佩茲(D. S. Lopez)編:《實踐中的中國宗教(Religions of China in Practice)》,普林斯頓,1996年,第203~222頁。)的尊者于其中坐禪。

c 一經入定,無數年歲過去,

d 人們仿佛不知不覺*這里應為對漢語原典的誤讀,因為,“至”本意為“達”“到”,而回鶻文譯者卻理解為“知”與“知覺、知道”了。直到今日那羅延(God Vajrapāni*參考索斯爾(W. E. Soothill)、霍都斯(L. Hodous)編《漢英佛學大辭典(A Dictionary of Chinese Buddhist Terms)》,倫敦,1937年,第248頁a欄;哈克曼:《漢梵德語對照漢傳佛教解釋詞典》第376頁b欄。漢文原文為那羅延(Nārāyana),我無法解釋何以在回鶻文本中卻變成了金剛(Vajrapāni)。費舍爾(J. Fischer)和橫田武三(Yokota Takezō)在他們對《維摩詰所說經》的德語譯本中寫道:“那羅延(Nārāyana)或金剛(Vajrapāni)為古印度神祇,擁有非凡的能力和碩壯的身軀,異常勇武。”見費舍爾、橫田武三:《維摩詰所說經(Das Sūtra über die Erl?sung)》,東京,1944年,第151頁。突厥語文獻U 5791是對曼荼羅壇場的描述,茲引錄其中的2~5行:mantal k?lm?? k?rg?k [mantal]-n????k k?rg??g udai ?an tag-tün ündürüp k?lürüp mantal otur-a-s?n-ta turm??-?n sak?nm?? k?rg?k“造曼荼羅必須[如是]做:曼荼羅的內部、外部以及整個外形應當是藍色的,瑜伽行派應稱頌來自五臺山的閻魔(Yamāntaka)金剛,并想象其佇立壇場正中。”)。

敦煌寫本原文:

佛子!

金剛窟里蜜流泉,

佛陀波利里中禪。

一自入來經數載,

如今直至那羅延。

第十七贊原文轉寫:

a s?zl?gülüksüzt? s?z(背面 01)-l?gülüksüz?rür :

c kün küns?m?k 04 enip tag kod? tap?g udug 05 y(a)rl?kar :

d yanturu barm?? üd 06 -int?be? tü?rüglüg bul?t 07 üz? olurup bar?r :

回鶻文本直譯:

a 這比無法言說更加無法言說,

b 大智慧文殊菩薩將自己以老人之身顯現。

c 每天他下山并獲取祭品,

敦煌寫本原文:

佛子!

不可論中不可論,

大圣化作老人身。

每日下山受供養,

去時還乘五色云。

第十八贊原文轉寫:

c 12 [ ]l?g burh[an oglan]lar? 13[k?prü]g-tin a[gt?nur]

d 14 [] burhan [oglanlar?]

回鶻文本直譯:

a 佛之子!在五色云中有一座金色橋梁[經由]變化顯現,

b [大慈大]悲的[和尚舉起]招揚著[經幡]。

c [有緣分〗的佛[子〗在[橋]上過去,

d [無緣分的〗佛[子遭遇旋風。]

敦煌寫本原文:

佛子!

五色云里化金橋,

大悲和尚把幡招。

有緣佛子橋上過,

無*“無”,杜斗城《敦煌五臺山文獻校錄研究》第5頁誤讀為“天”。緣佛子逆風飄。

三、U 5335用回鶻文書寫的漢語《五臺山贊》起始部分

《五臺山贊》的起首部分又見于U 5335,抄本,草體,保存于柏林勃蘭登堡科學院吐魯番藏品中,由多件漢語佛教著作構成,其中大多為用回鶻文書寫的漢語佛典,而以回鶻文拼寫的漢語《五臺山贊》即包含于U 5335中,見于第22頁第1行至23頁第5行。對這一文獻的透徹研究,將由莊垣內正弘(M.Shōgaito)和卡拉(G.Kara)來進行,期待著相關研究著作的出版。

四、結論

要言之,我在此只想強調一點,即上述這些新刊殘卷進一步證明了吐魯番與敦煌之間在佛教信仰與行為方面存在著的緊密聯系。回鶻文《五臺山贊》及其他相關文獻與敦煌文化契合度極高,因而我們可以認為,回鶻文《五臺山贊》及其他相關文獻之文本當來自敦煌。尤有進者,越來越多的證據顯示,敦煌歷史并未隨著藏經洞的封閉而結束,而是在回鶻佛教徒的主導下,持續發展,直到元代結束,盡管在14~15世紀時,穆斯林的壓力已經越來越明顯。

(本文原刊于《內陸アジア言語の研究(內陸亞細亞言語的研究)》XVII,中央ユーラシァ學研究會,2002年。作者茨默(P. Zieme)1942年4月19日出生于東柏林,1960-1965在洪堡大學師從匈牙利著名突厥學家哈蔡(G. Hazai)教授學習突厥學。大學畢業后進入東德柏林科學院古代史和考古研究所“吐魯番出土文獻研究組”工作,獲博士學位,先后出版有關著作十余部,論文與書評200余篇,在國際學術界有著廣泛的影響。)

Three Old Turkic Wutaishanzan Fragments By P. Zieme

Translated by Yang Fuxue & Xiong Yiwei

Abstract:Wutaishanzan is the product of the combination of Ma?rī veneration and holy mountain veneration. There are three Fragments from Turpan, i.e. Ch/U6956 (TIII 62-1004), U 5684a-c and U5335, whose translations of the Wutaishanzan into Uighur. Ch/U6956 (TIII 62-1004) are the first, second and sixth stanzas from the beginning part of Wutaishanzan translation. U5684a-c corresponds to the end of Wutaishanzan translation including the fifteenth to the eighteenth stanzas. U5335 is Chinese Wutaishanzan in Uighur script. The Uighur texts are so intermingled with Wutaishanzan in Dunhuang manuscript that one can conclude that the origins of these fragments could prove that there was close relationship between Turfan and Dunhuang at that time.

Key Words:Wutaishanzan; Uighur; Ma?rī; Dunhuang manuscript

*經費來源:國家社科基金重點項目“唐宋回鶻史研究"(編號14AZD064)、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“敦煌民族史研究”(編號14JJD770006)。在此我謹向松井太(Matsui Dai)在漢語文獻方面的慷慨幫助表示感謝,同時感謝笠井幸代(Kasai Yukiyo)為我提供了卡特里論文的復印本。