潼南脫貧攻堅紀行

◇ 文/本刊記者 劉自良 李仕羽 圖/霍智偉

潼南脫貧攻堅紀行

◇ 文/本刊記者 劉自良 李仕羽 圖/霍智偉

2016年1月14日,重慶市“總編臺長看扶貧”主題采訪走進第一站——潼南。

穿行在鄉村,潼南脫貧攻堅戰役畫卷次第展開:特色產業百花齊放助力脫貧攻堅;鄉村旅游與現代農業的深度融合帶領村民趟出致富路;“網上村莊”紅紅火火,幫助土特產走出鄉野。

2015年,潼南對精準識別出來的50個貧困村、15353戶貧困戶和50272名貧困人口幫扶脫貧,經過鎮街初驗、區級復核和第三方評估,整體越過了扶貧標準線,貧困發生率降到了3%以下。

百花齊放,特色產業助脫貧

潼南崇龕鎮,封壩村。

檸檬樹邊,69歲的鄭弟元算起去年家里的收入,有些興奮:“家里種檸檬的收入有七千多塊,到檸檬企業種植園打工也有一筆收入,老婆養雞、養羊利潤3000多塊,還有土地流轉的收入……”

崇龕鎮是陳摶老祖故里,土地肥沃,降水充沛,光照充足,極宜檸檬種植。近年來,依托自然資源優勢,崇龕鎮大力發展檸檬種植特色產業。目前,全鎮檸檬種植面積已達13500畝,年產量15000噸,年產值6000萬元以上。為防“果賤傷農”,當地還著力延長產業鏈,引進檸檬深加工企業,開發出檸檬飲料、面膜、檸檬凍干片、檸檬精油等4大檸檬系列上百種產品,建成兩個檸檬加工廠,保護價回收果農的檸檬鮮果,確保果農收益。

“你現在還算貧困戶嗎?”

鄭弟元憨笑:“肯定脫貧了噻。”

檸檬基地靜謐,柏梓鎮中渡村溫氏畜牧有限公司的生豬養殖場則是熱鬧。看著一頭頭健康肥碩的生豬,飼養員夏洪國的心情都寫在臉上:“廠里推行‘托管代管’模式,由生豬養殖場為貧困戶代養豬仔,從中產生收益全部支付給貧困戶。貧困戶也可在企業打工,既學習養殖技術,又獲得收益。”

按“生豬托管代養”三方協議,潼南溫氏畜牧有限公司及其合作的家庭養殖場為貧困戶代養豬仔,代養期三年,每年兩批,每批不超3頭。公司負責代養期間的所有飼養和管理工作,家庭養殖場負責養殖生豬。同時企業讓利,將貧困戶的豬仔價格下浮10%、出欄收購價格上浮5%,從中產生收益全部支付給貧困戶,使每頭豬的收益比養殖場高出不少。

自去年8月在柏梓鎮試點,“托管代養”模式已在潼南區全面推廣,1000余貧困戶依靠這一模式脫貧。

五礦銅業電解投產狀況良好,首批陰極銅就可以在陰極剝片機組成功剝離,未出現酥脆和分層等現象,銅含量達到99.998%,物理性能良好,但是外觀質量不佳,表面密布扎手銅粒子。

“發展產業,著力解決貧困群眾持續增收的問題,才是拔掉‘窮根’的根本。”潼南區扶貧辦主任李萬隆說。截至目前,潼南已確立蔬菜、糧油、生豬、經果、水產、鄉村旅游六大主導產業,設立2000萬元產業扶貧專項資金和1000萬元貧困救助專項基金,協調8家金融機構為貧困村貸款授信5億元,派遣科技特派員幫扶,從資金、金融、技術、市場等多方面解決“造血”問題。

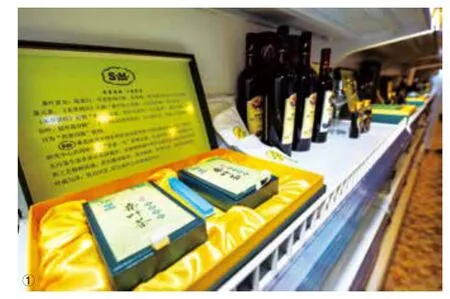

①通過加工包裝后的桑葉茶商品

②通過加工包裝后的桑果干、桑果醬等商品

③加工包裝好的生姜成品

農旅融合,“雙贏”中趟出致富路

當傳統農業邂逅旅游,會迸發出怎樣的火花?

潼南依托資源,以“產區變景區、產品變禮品、民房變客房”,探索出一條農旅融合的產業發展之路,讓農業和旅游生發出意想不到的強大合力。

潼南桂林街道雙壩村,劉世平有一個特殊的職業——“蔬菜經紀人”。他自己種蔬菜,也為菜農和外地收購商當“月老”,隨著潼南“菜籃子”的名聲愈加響亮,蔬菜供不應求成為常態。

這背后,是潼南一貫堅持的現代效益農業發展之路。當蔬菜成為潼南規模最大、最具特色的一項農業產業,如何讓產業效益最大化,成為擺在潼南現代農業發展道路面前的新課題。

“讓蔬菜產區變為景區,把蔬菜從食物發展成觀賞品,會讓蔬菜的存在價值進一步提升,從而實現蔬菜效益最大化。”潼南區委書記辛國榮給出答案,“潼南不僅要打造西部的蔬菜大縣,還將從蔬菜觀光旅游中實現產業的突破。”

以崇龕為核心的油菜花景區,當農業資源延伸到旅游產業,農業資源得到大幅增值。如今,以原生態鄉村美景為核心,特色節慶和地域文化為載體,當地的菜花節已成為集田園風光欣賞、特色文化展示、鄉村休閑體驗于一體的農業旅游示范活動。

數字能說明問題:連續8年,每屆潼南菜花節吸引數十萬游客前來觀光旅游,年接待游客超過100萬人次,旅游綜合收入超過58億元。

在崇龕鎮薛家村,依托菜花景區,幾年前的貧困戶李江濤如今與周邊鄰舍共同開起了“潼南人家”農家樂有限公司,也開啟了通往幸福生活的大門。

“‘民房變客房’是農旅融合發展的又一條路。”李萬隆說,潼南以農業觀光、休閑度假、農家體驗為主題,采取統一標準、統一布置、統一培訓、統一收費、統一管理方式,讓更多農民從第一產業走向第三產業,使傳統農業向現代農業轉變進程加速。

融入電商,貧困村變“網上村莊”

“網上村莊”“電子商務”“互聯網+”……對不少罐壩村的老人來說,這些詞語不再艱深難懂,而是解讀這座村莊的關鍵詞之一。

罐壩村是潼南新農村示范村和太安20平方公里現代農業核心區,依托地理區位和產業優勢,當地著力發展農村電子商務,全村生產面貌和生活水平得到全面改善。

“長期以來,農村土特產品缺乏暢通的銷售渠道,買方難賣方也難。現在,這個難題已經被農村電商網絡解決。” 罐壩村主任助理邱金打開電商平臺系統后臺,列舉村民們最近的買賣,“1月14日下午成交了四單:潼南桂林街道的客戶通過平臺購買了30斤大米,另外一位客戶購買了100枚土雞蛋……”

在邱金看來,隨著網絡的帶動,罐壩村不僅聚集起了人氣,還促進了當地農戶特別是200多戶貧困戶增收,他們通過網絡,將自家的農產品賣向全國。“沒想到養了幾十年的雞,現在還可以上網賣,方便、省事。”村民吳柳芬以前一只雞賣七八十塊錢,現在卻能賣到一百多塊。

大棚蔬菜產業示范點

總編通過交流了解當地農民的生活情況

這只是一個縮影。隨著農村電子商務快速推進,“互聯網+農產品”儼然成為當地鄉村一種流行趨勢。截至目前,潼南在中心鎮、邊貿鎮及經濟較發達、特色產業突出、交通便利、人口集聚村建立直營店(農家店)、村級服務中心等建設電商服務站10個,還選擇全區域內50個整村脫貧村,優先建立電商平臺,幫助各村進行線上線下農產品交易。

在罐壩村,到家門口的“電子商務服務站”看看自家產品在網上的銷量,已成為村民每天的必修課。2015年,全村人均純收入也達到10839元,全面跨越貧困線。

A Note on Tongnan's Poverty Alleviation