下肢機器人結合核心穩定性訓練對腦卒中患者步行能力的影響

陳福強+莊妙玲

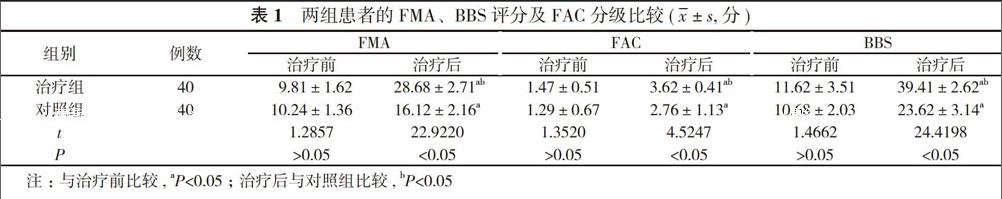

【摘要】 目的 探討下肢機器人與核心穩定性訓練方法聯合對腦卒中患者的步行能力改善效果。方法 80例腦卒中偏癱患者隨機分為治療組和對照組, 每組40例。兩組患者均給予常規康復干預及核心穩定性訓練, 治療組在此基礎上增加下肢機器人訓練。治療前、后采用簡化Fugl-Meyer運動功能量表(FMA)評定下肢運動功能、Berg平衡量表(BBS)評定平衡功能、功能性步行分級(FAC)評定步行能力。結果 治療后兩組FMA、FAC分級評分及BBS評分均明顯優于治療前(P<0.05), 且治療組上述指標分別為(28.68±2.71)、(3.62±0.41)、(39.41±2.62)分, 均明顯優于對照組的(16.12±2.16)、(2.76±1.13)、(23.62±3.14)分(P<0.05)。結論 下肢機器人與核心穩定性訓練聯合對腦卒中偏癱患者步行能力有較好的改善作用。

【關鍵詞】 核心穩定性訓練;下肢機器人;腦卒中;步行能力

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.20.188

腦卒中患者步行能力的提高對于患者康復信心及生活自理能力的提高起到決定性的作用。本次臨床研究將下肢機器人與核心穩定性訓練結合, 并分析其對腦卒中偏癱患者的步行能力影響, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2012年2月~2016年1月在本院康復科和神經內科住院并接受治療的80例腦卒中患者, 入選標準:①經顱腦CT或MRI等影像學檢查證實;符合1995年中華醫學會第四次全國腦血管病學術會議制定的診斷標準[1];

②患者均為首次發病, 且年齡45~80歲, 病程<6個月, 患者血壓控制較好, 入院生命體征穩定。③患者意識清楚。④患者可以積極地配合臨床康復訓練。排除標準:①既往有脊髓損傷, 有截肢和嚴重的下肢關節疾病, 有嚴重的骨性關節炎, 有嚴重共濟失調癥狀, 有步行功能障礙。②合并有嚴重的心肺疾病、嚴重肝腎疾病等臟器功能減退, 糖尿病疾病。將患者隨機分為治療組和對照組, 每組40例。治療組男22例, 女18例, 平均年齡(69.51±9.87)歲;對照組男24例, 女16例, 平均年齡(69.71±8.85)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 兩組患者均給以包括神經促通技術及神經調控修復技術(MRC)治療的常規康復治療;兩組患者在此基礎上加以核心穩定性訓練, 包括:①床上翻身訓練;②橋式運動訓練;③床上腰部屈伸訓練;④床上腰部旋轉訓練;⑤站立位的骨盆訓練;⑥平衡板訓練。由專職治療師負責, 對照組1次/d, 40 min/次。治療組在此基礎上給予下肢機器人訓練, 1次/d, 40 min/次, 6次/周。兩組均治療8周。

1. 3 觀察指標 對比治療前及治療8周后的步行功能:①采用下肢FMA[2, 3]評價患者的下肢運動能力, 總分34分;②采用BBS[4]評定患者的平衡功能, 總分56分;③采用 FAC[4]評定患者的步行能力, 總分6分。均由專門治療師完成評定。

1. 4 統計學方法 采用SPSS21.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數± 標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

治療8周后, 兩組患者FMA、BBS評分及FAC分級均明顯優于治療前 (P<0.05), 且治療組在治療后明顯優于對照組(P<0.05)。見表1。

3 討論

提高和恢復步行能力是腦卒中患者的康復目標, 也是其爭取早日生活自理的必要條件。患者早期承重不足、平衡功能差及異常的運動模式是影響步行能力恢復的主要因素。

核心肌群包括腹內斜肌、腹橫肌、多裂肌等, 在協同收縮后能夠形成一個完整的動力鏈, 并可以穩定軀干, 具有較好的作用[3]。核心穩定性是在將運動鏈整合的基礎上, 進一步控制腿部及髖部以上的軀干姿勢及軀干運動, 從而促進肌肉的最佳做功, 使機體的力量能夠在運動鏈的各個環節有效地傳輸和控制力量[4]。經本次研究結果可以看出, 在治療前兩組偏癱患者的FMA、BBS及FAC評分比較差異無統計學意義(P>0.05);經8周訓練后, 兩組患者上述評分均有明顯改善。由此說明, 在常規訓練的基礎上, 給予核心穩定性訓練, 可提高患者的步行能力。核心穩定性訓練雖可以改善患者的平衡及步行能力, 但是對于下肢異常模式的糾正及正確的引導需要耗費大量的人力及時間, 且療效一般。

下肢機器人可定量地為患者提供客觀有效的訓練方式, 且不會增加醫護人員的工作量, 還可記錄詳實的治療數據及圖形, 以提供患肢運動的反饋信息及康復評定參數, 有助于改善康復效果和提高康復效率[5]。在利用下肢機器人系統輔助運動訓練模式下, 可控制患肢隨意運動, 機械腿牽引患者下肢能夠進行正常運動模式的訓練, 還可以實時顯示患者髖、膝、踝關節是否有抵抗力。機器人的實時監測能夠更好地觀察患者與機器人之間力的作用, 進而在患者主動能力進行不足時, 提供更多的輔助力。而在患者有足夠能力完成運動時, 則減少輔助能力甚至給予阻力幫助患者充分地發揮自己的殘余功能。而機器人對腦卒中患者的運動感覺、神經功能重塑均有較好的效果, 可以充分地發揮運動功能[6, 7]。下肢機器人的運動模式是一種節律性的運動, 能夠很好的激活步態中樞模式發生器(CPG), 有利于誘導正確的步行模式[8], 提高患者的步行能力。

綜上所述, 下肢機器人與核心穩定性訓練相結合, 可顯著地提高腦卒中偏癱患者的下肢運動功能, 促進平衡及步行能力的提高, 而且可以節約大量的人力, 提高訓練的精確性, 值得在臨床上推廣。

參考文獻

[1] 全國第四屆腦血管病學術會議.各類腦血管病診斷要點.中華神經科雜志, 1996, 29(6):379-380.

[2] 張玥, 王宏圖, 巫嘉陵.強制性使用運動療法在腦卒中應用中的研究進展.中國康復醫學雜志, 2015, 30(12):1318-1321.

[3] 王加亮, 唐文晶, 王雪峰.“脊背六法”對痙攣型腦性癱瘓兒童脊背部核心肌群影響的臨床研究.遼寧中醫雜志, 2015, 42(12):2368-2370.

[4] 歐陽迎, 吳毅, 周立晨, 等. Bobath理念引導下的核心肌群訓練對腦卒中偏癱患者步行功能的影響.中華物理醫學與康復雜志, 2015, 37(6):424-427.

[5] 楊宗林, 曾億山, 王善杰. 下肢外骨骼機器人結構設計和動力學仿真. 機械設計與制造, 2016(1):91-93.

[6] 張軍, 王寶軍, 李月春.一種下肢機器人對腦梗死偏癱患者步行能力療效的觀察.中國康復醫學雜志, 2015, 30(10):1068-1070.

[7] 林海丹, 張韜, 白定群.下肢康復機器人訓練對腦卒中偏癱患者下肢運動功能的影響.中華物理醫學與康復雜志, 2015, 37(9):674-677.

[8] 王俊, 廖麟榮, 楊振輝, 等.運動想象結合下肢康復機器人訓練對腦卒中患者步行障礙的影響.中國康復醫學雜志, 2015, 30(6):542-546.

[收稿日期:2016-03-28]