試論仰韶文化人面魚紋的內涵

□尤培培

試論仰韶文化人面魚紋的內涵

□尤培培

一、概況

仰韶文化的人面魚紋,均出土于陜西省境內:西安半坡遺址[1]和臨潼姜寨遺址[2]各出土有7件;寶雞北首嶺[3]和西鄉何家灣[4]、臨潼史家遺址[5]較少,各發現1件。另外,還出土有人面紋。南鄭龍崗寺遺址[6]出土一件陶尖底罐,上面繪有12個人面紋,寶雞北首嶺發現有3件繪有人面紋的彩陶片,何家灣有1件。這些人面魚紋,主要出土于甕棺葬和舉行慶祝、宗教活動的大型房址中。2002—2005年,半坡遺址發現了一些祭祀遺跡。既有祭祀,則必有巫師。筆者認為,人面魚紋通常繪在舉行宗教祭祀時巫師作法所佩戴的面具上。

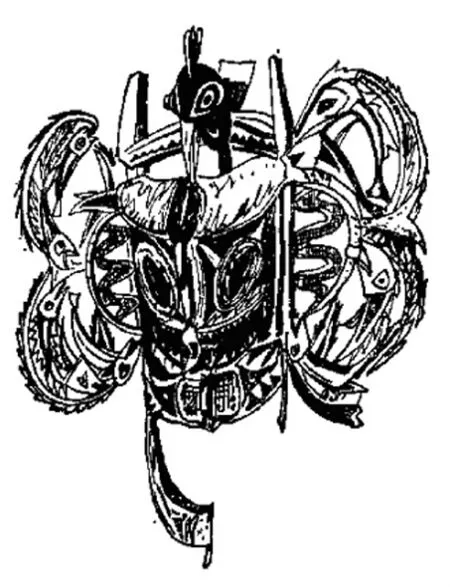

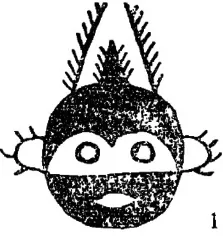

現有考古資料表明,早在舊石器時代中期,人類已產生原始的宗教信仰。如:歐洲著名的尼安德特人墓葬和我國舊石器時代晚期的北京山頂洞人墓葬中,均發現有為死者隨葬的裝飾品,死者身上及周圍撒有赤鐵礦粉末。美籍華人學者張光直先生認為,仰韶文化已有巫覡角色的存在。他將《山海經》中記載的巫師常常“珥兩青蛇”,和半坡的人面以魚貫耳相比較,認為它好像是巫師的一種形式,并引用瑪瑞林·胡之語:“人面魚紋可能是巫師的面孔。”[7]朱狄先生在《藝術的起源》一書中,將仰韶文化中的人面魚紋與日本平凡社出版的 《原始藝術》[8]一書中收錄的假面(圖一)做了比較,認為兩者在結構上有極大的相似之處。他依據法國學者列維·布留爾《原始思維》[9]論著中“在以保證捕魚成功的舞蹈中,面具是呈魚形狀的”這一觀點,推測人面魚紋是舉行巫術儀式時所用的假面,即面具。

圖一 假面

二、類型學分析

人面魚紋的形象:圓形人面,在人面的頭頂飾有實三角形尖狀物,似高高盤起的發髻;其上有交叉紋,似尾尖向上的半條魚形的尖頂高帽;額頭全部是黑色或有小面積的留白,像是帽子的幞頭;耳朵處均有向上翹起的彎曲物,很像是古人佩戴的帽子兩旁的帽翅;嘴巴左右兩側各有一條魚。

依據上文提到的遺址考古發掘報告,筆者將出土的人面魚紋分為五型。

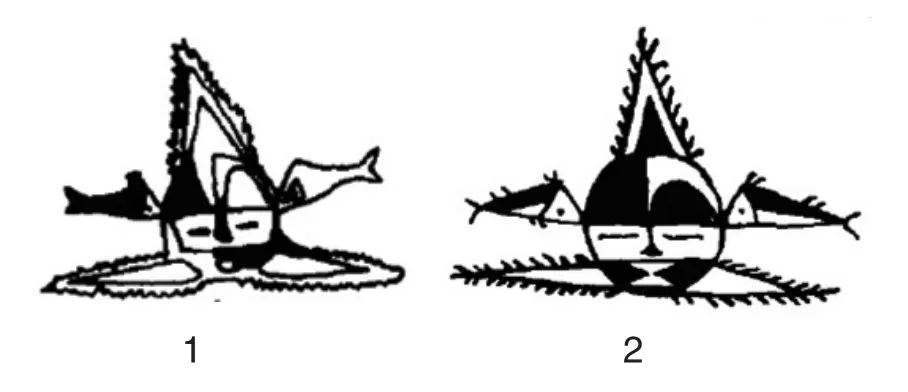

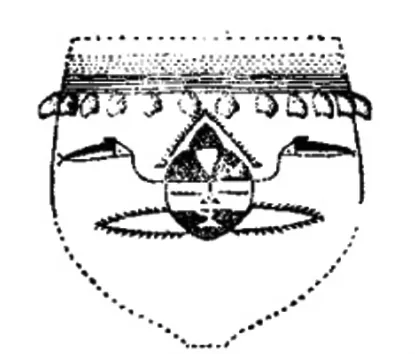

A型 3件。額部的左側涂黑,右側底部作半圓弧面;用一橫黑道表示瞇眼狀,倒“T”形鼻子,兩耳處各有一條寫實的魚紋;下頜兩側各有一變體魚紋,兩個魚頭交疊于嘴部,留出“X”形或“工”形空白。根據細節特征,可分為兩個亞型:

Aa型 1件。標本寶雞北首嶺遺址的T129:2(圖二:1),繪于一殘片上。

Ab型 2件。標本陜西西安半坡遺址W18:1(圖二:2),繪于一彩陶盆上,兩個人面魚紋呈對稱分布于盆內。

B型 8件。根據人面的額部留白和眼睛特征,分為四個亞型。

Ba型 4件。額部露空倒三角形,耳兩側向外平伸后向上彎曲,其余特征與A型相同。標本陜西臨潼姜寨遺址T254W162:1(圖三:1)、T254W156:1(圖三:2),陜西西安半坡遺址(圖三:3)所出。

Bb型 2件。額部全部涂黑。標本陜西臨潼姜寨遺址 T252F84:14(圖三:4);人口部是兩條寫實的魚紋,標本為陜西西安半坡遺址所出(圖三:5,該人面魚紋無具體出土單位)。

Bc型 1件。人面眼睛圓睜,耳兩側向外平伸后向上彎曲、附著有小短線,其余特征與Ba型相同。標本為陜西臨潼姜寨遺址T254W176:1(圖三:6)所出。

Bd型 1件。新月形眉毛,額部留白處的倒三角的面積減小,其余特征與Ba型相同。標本為陜西西安半坡遺址F1:3(圖三:7)所出。

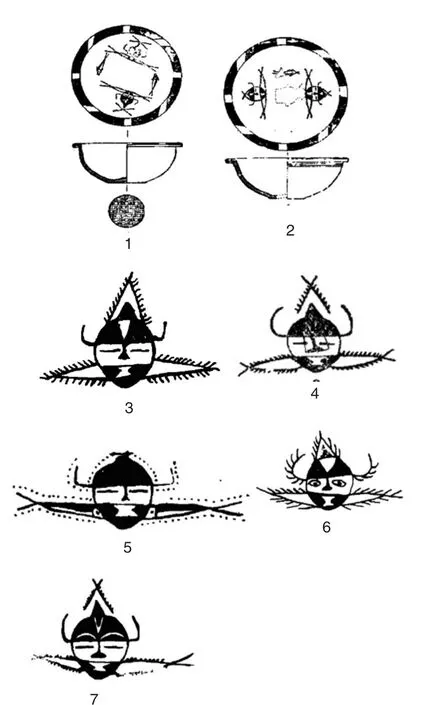

C型 1件。出土于何家灣遺址 (圖四)。圓眼,額頭全部涂黑,耳朵一周有刺狀線條。

圖二 A型人面魚紋

圖三 B型人面魚紋

圖四 C型人面魚紋

圖五 D型人面魚紋

圖六 E型人面魚紋

圖七 人面紋

D型1件。耳兩側向外平伸后向上彎曲,曲端處各連一條小魚,其余特征與Ba型相同。標本為陜西臨潼姜寨遺址ZHT37H493:32(圖五)所出。

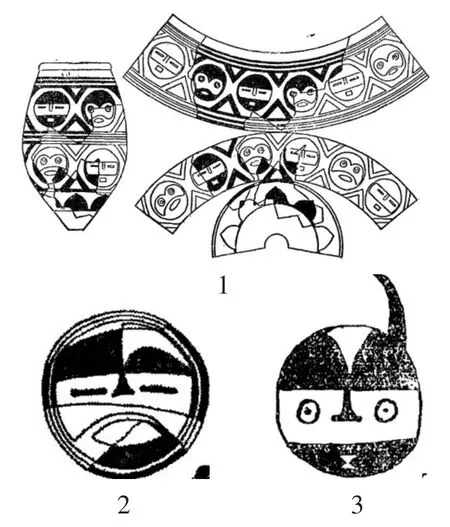

E型 1件。出土于臨潼史家遺址 (圖六)。該人面有兩只環形大眼,“丁”字形大鼻子,鼻頭很大,上有兩個朝天鼻孔,一張大口咧向兩頰,上下四顆門齒涂黑,兩只獠牙突出口外,頭上長有三只繪有彎曲紋的大角,旁繪兩條魚的圖案。

另外,仰韶文化還出土有人面紋,與前文中介紹的人面魚紋中人面的構圖較為相似。南鄭龍崗寺遺址標本H23:1(圖七:1),尖底罐上的第二種彩繪圓形人面與D型在額頭繪彩部分的形態、圓眼的畫法形狀、眼區空白的構型、嘴型以及頦下著彩等方面都是相同的;北首嶺遺址所出的圓形人面,標本T144:2(圖七:2)與A型在眼睛、鼻子、口形、下頦和額頭著彩際線完全一樣;西鄉何家灣遺址所出的人面(圖七:3),與Bd型的人面基本相同。

在上述類型分析的基礎上,結合人面魚紋的出土單位,筆者將人面魚紋的演變過程大致分為三期四段。

第一期:包括Aa型和同出的人面紋(圖七:2),是人面魚紋的興起期,年代是北首嶺文化早期。

第二期:年代處于半坡文化時期,是人面魚紋的興盛期,類型最為豐富。可以分為前后兩段:前段包括Ab型、Ba型、Bd型、C型和龍崗寺遺址、何家灣遺址出土的人面紋。它不僅傳承了第一期的特點,又在傳承的基礎上進行創新,將人面耳部的魚紋抽象化為兩條曲線,額部出現了較多的倒三角留白。另外,何家灣遺址除了保留人面魚紋的基本造型外,眼部、耳部做了較大改變。后段,包括Bc型和北首嶺遺址F34所出的人面紋彩陶片,在早段的基礎上做了細微的改變,額部的倒三角留白的面積減小,且出現了新月形的眉毛。因北首嶺中期遺存屬于半坡類型,而中期遺存又是在早期遺存的基礎上發展而來,人面魚紋的發展過程與其相一致。

第三期:包括Bb型、D型、和E型。沿襲了第二期的主流形式,有些在人面左右兩耳的曲端處添加了寫實魚紋,史家遺址所出的人面魚紋變化較大。這個時期,年代屬于史家類型,直接由第二期即半坡類型發展而來。

縱觀人面魚紋的發展過程,可能是北首嶺早期文化沿著渭水流域一路向東傳播的結果。先是發展為半坡類型并達到鼎盛。至此,擴大了文化半徑,姜寨遺址、龍崗寺遺址和何家灣遺址均不同程度地受到半坡文化的影響,創造了符合當地文化需求的人面魚紋;繼而半坡文化繼續向東邁進,經過繼承、創新發展成了一個新的文化類型,即史家類型。

三、含義

人面,是巫師的“面孔”;人面魚紋,是進行祭祀活動時的裝飾,多位學者對此持較為肯定的態度,如張光直先生[10]、石興邦先生[11]和孫作云先生[12]等。《山海經》中描述的“氐人”[13],就是作“人面魚身”打扮;“互人”[14]能上下于天;“氐人”通“互人”,可能是指“人面魚身”者中可以溝通生死的神或巫師。在夏家店上層文化中,就有巫師的存在,骨畫中的巫師形象[15](圖八)與仰韶文化的人面魚紋十分相似。巫師皆穿著怪異[16],重視頭部裝飾[17],有專門的神帽、神衣及各式法器。從民族學資料來看,凡是信仰原始宗教的民族,都由巫師主持各種宗教儀式。巫師作法時,必須經過化妝,化妝的方式無非是涂面[18]文身,或者戴上面具[19]。在歐洲巴爾干地區的新石器時代遺址中,也發現了一些面具,有橢圓形、菱形等,常常見到一種人和動物相混合的形式[20]。

接下來,筆者結合人面魚紋的出土位置、出土數量、使用者等因素,做進一步的分析。

首先,出土位置。從前文中提到的仰韶文化遺址的考古發掘報告可知,人面魚紋已明確的出土位置有三種情況,即甕棺葬、房址和灰坑,其他位置不明的暫不做討論。甕棺葬中,繪有人面魚紋的彩陶盆均是作為蓋具出現的;房址,分別是半坡遺址的F1和姜寨遺址的F84,是具有祭祀性質的兩座房址;灰坑,僅出土1件,由姜寨遺址ZHT37H493:32出土,大概是由于使用過程中不慎被打碎,便被丟掉。從這里可知,除去灰坑中的1件殘片,甕棺葬和數量較少的大型房址中的人面魚紋均帶有濃厚的宗教祭祀色彩。

其次,出土數量。如姜寨遺址,它的五期文化遺存中,第一期的出土文物最為完整、豐富,陶片共出土了100余萬片,而繪有人面魚紋的彩陶盆只有3件,相對于數量眾多的普通陶片,人面魚紋無疑有著更為特殊的含義。在半坡遺址亦是如此,50多萬件彩陶片中,繪有人面魚紋的僅僅7件。其數量之少,說明在當時,這種特殊的紋飾僅為少數人所享有,為特定的人群所用。與上文介紹的出土位置相結合,可知人面魚紋與巫師有著密切的聯系。

最后,再看使用對象。從上文介紹的人面魚紋的出土位置可知,其出土位置主要有兩種情況,即甕棺葬和房址。這十多件繪有人面魚紋的容器,有盆和尖底器,無論是盆還是尖底器,都是作為水器存在的。筆者認為,它們最初應是巫師用具,在進行宗教祭祀活動時是巫師作法所用的工具,儀式過后便同死者埋入地下。同時,又因人們相信靈魂不死,用繪有巫師面具的形象化圖案象征巫師可以到另一個世界為人們繼續作法。在姜寨發掘報告中,可知W156、W162埋葬的皆為嬰兒,W176為兒童。筆者認為,這些嬰兒或兒童,可能是舉行宗教儀式時巫師將他們作為禮品獻祭給神靈的。在原始宗教和巫術行為中,常以人作為犧牲獻祭神靈,這是許多原始部族都經歷過的事實。腓尼基人和迦太基人都有以初生子女作祭品的習俗,古代猶太人和迦南人也是如此。考古學也發現過這樣的證據,如法國費拉西洞穴遺址的灶坑下有為祭奠被殺的女童的尸骨,在黃河流域史前居址的灶坑、房基、墻壁乃至柱底都見到過為奠祭而殉葬的幼童尸骨。故而在幾十座甕棺葬中,僅在這幾座甕棺葬中發現有人面魚紋,顯示了與普通甕棺葬的不同,這大概是因為他們被作為獻祭的對象而存在的。

四、余論

至于為何選用魚來作為裝飾,石興邦在西安半坡的發掘報告中做了闡釋:“人面魚紋圖像……人口銜魚,也許是漁獵季節開始時,人們為祈求取得更大量的食物,而以圖畫表示自己的心意。”這一點,從人面魚紋的共存圖案主要是魚紋和網紋可得到驗證。人類學資料也為祈求捕魚豐收說提供了旁證:以捕魚為主要生活來源的原始民族,與那些靠狩獵來獲取食物的民族一樣具有相同的風俗,他們都借助舞蹈來對魚施加巫術影響。托列斯海峽島民的舞蹈是在晚上舉行的,舉行舞蹈活動的目的是保證狩獵和捕魚的成功。此外,筆者認為還有以下幾個方面的原因。

首先,是因為魚符合“互物”的標準。《周禮·天官》載:“鱉人掌取互物,以時魚、鱉、龜、蜃,凡貍物。春獻鱉蜃,秋獻龜魚。祭祀,共、贏、蚳,以授人。掌凡邦之事。”《周禮·地官》載:“掌蜃掌斂互物蜃物,以共壙之蜃。祭祀,共蜃器之蜃,共白盛之蜃。”從《周禮》可知,這些祭天祀地的互物,都是水族動物,魚類就是其中之一。選取互物的標準,注引鄭司農說:“互物,謂有甲滿胡。”甲指鱗甲,胡指胡須,半坡人面魚紋的形象,確是“有甲滿胡”,應表示能上下于天的互物或互人。

其次,是因為在諸多水族動物中,魚與仰韶文化的先民關系最為密切,易于捕捉。這一點,可借鑒《淮南子·汜論》中對為何用豬作為家祭的回答:“夫餉大高而彘為上牲者,非彘能賢于野獸麋鹿也,而神明獨享之,何也?以為彘者,家人所常畜而易得之物也,故因其便以尊之。”由于北首嶺遺址、半坡遺址、姜寨遺址和史家遺址位于渭河流域,龍崗寺遺址和何家灣遺址位于漢水流域,優越的地理位置為當地先民帶來了充足的魚類,從出土的各種捕魚工具和魚骨得知,魚易于捕撈,是當時人們的主要食物之一。魚于先民,可謂易得之物,故而被巫師尊之。

最后,與魚本身所被賦予的美好寓意有關,如豐收、多子多福和生死轉化等。魚象征豐收,在現有考古資料中有多處例證,如在蒙古、北高加索、格魯吉亞和西伯利亞安加拉河流域都發現過大約公元前2000年的石魚像,有的高達5米,考古學家一般都認為這是當地的豐收之神。關于生死轉化,古文獻中有多處記載,如《山海經·大荒西經》:“有魚偏枯,名曰魚婦。頊死即復蘇。風道北來,天乃大水泉,蛇乃化為魚,是為魚婦。頊死即復蘇。”又如《淮南子·墜形篇》:“后稷壟在建木西,其人死即復蘇,其半為魚。”

五、結語

現有考古資料表明,我國早在舊石器時代晚期已有原始的宗教信仰。在遠古社會,先民受萬物有靈觀念的支配,舉行祭祀活動十分頻繁,而祭祀活動,每每都由巫師主持。巫師為了顯示自己有異于常人的能上下于天的稟賦,皆著裝怪異,尤其注重頭部裝飾,往往會借助動植物的力量,所有這些都適合他們在宗教祭祀中所扮演的令人敬畏的角色。相比其他動物,魚與仰韶文化的先民關系更為密切,且有諸多美好寓意。人面魚紋即是仰韶文化時期人們舉行宗教祭祀活動的產物,是巫師作法時所佩戴的面具的真實寫照。

人面魚紋的發展,隨著文化間的傳播交流,經歷了一個從興起到繁榮的過程,造型豐富,形象生動。人面,即巫師,因頭部是掌管一個人思想與靈魂的地方,是一個人最有代表性的部分,故而只有一個人面而沒有身體其他部位;魚,是舉行宗教儀式巫師所借助的具有宗教色彩的工具;甕棺葬中的嬰幼兒,是為神明所獻祭的禮品,這三者的結合,構成了一個完整的宗教儀式。之所以多出于墓葬和具有祭祀活動的房址,是因為人們相信靈魂不死。用這種圖案化的工具,代表巫師在另一個世界為人們繼續施法和主持各種活動。

注釋:

[1]中國科學院考古所、陜西省西安半坡博物館:《西安半坡——原始氏族公社聚落遺址》,文物出版社,1963年版。

[2]西安半坡博物館、陜西省考古研究所:《姜寨——新石器時代遺址發掘報告》,文物出版社,1988年版。

[3]中國社會科學院考古研究所:《寶雞北首嶺》,文物出版社,1983年版。

[4]王育成:《仰韶人面魚紋與史前人頭崇拜》,《江漢考古》1992年第2期。

[5]同[4]。

[6]陜西省考古研究所:《龍崗寺——新石器時代遺址發掘報告》,文物出版社,1990年版。

[7]張光直:《美術、神話與祭祀》,遼寧教育出版社,1988年版。

[8]平凡社:《世界美術全集》第1集《原始藝術》,昭和29年版,圖版第138,假面。

[9]列維·布留爾:《原始思維》,1981年版中譯本,第230-231頁。

[10]張光直:“這個頭形,我個人的看法,似乎很可能是畫的一個掌管祈漁祭的巫師,畫在盛魚或用于祈漁祭的器皿之內,器內除他之外還有兩尾魚。”(《中國遠古時代儀式生活的若干資料》,《中國考古學論文集》)。

[11]石興邦:“人面魚紋圖像,可能是氏族部落舉行宗教祭祀活動時氏族成員裝飾的圖像,頭頂上戴有非刺狀的尖狀物……和今日一些后進的氏族部落,在舉行慶典祭祀活動時頭戴盛飾的帽子,滿身繪刺圖騰物以及其他花紋的情景相仿佛。”(《西安半坡——原始氏族公社聚落遺址》,文物出版社,1963年版)

[12]孫作云:“……此人頭像皆帶角,表示他的身份與眾不同;此人頭像前額涂黑,并有彎曲空白,整個臉的形狀是陰陽臉,表示故作神秘,令人莫測高深,或以此表現‘陰陽’有巫術的用意。”他認為,人頭紋就是巫,代表氏族中的巫師,即民族學上所謂“薩滿”。(孫作云:《中國古代器物紋飾中所見的動植物》)。

[13]《山海經·海內南經》:“氐人國在建木西,其為人,人面而魚身,無足。”

[14]《山海經·大荒西經》:“有互人之國。炎帝之孫,名曰靈恝。靈恝生互人,是能上下于天。”

[15]馮利:《半坡彩陶人面紋的巫師屬性》,《民族藝術》,2001年第3期。

[16]《周禮·夏官》在描述當時的巫師方相氏時說:“方相氏嘗蒙熊皮,黃金四目,玄衣朱裳,執戈勾盾,帥百棘而時難(儺),以索室驅疫。”

[17]《山海經·東次二經》:“其神狀皆獸身人面載觡。”(郭注:觡音格;觡,角之中實者,鹿麋之屬也。載戴通。)《山海經·東次三經》:“其神狀皆人身而羊角。”

[18]孫作云:“……人頭的前額大部分涂黑,但留有彎曲的白‘地’前額與面部形成‘陰陽臉’這應該是中國最早的‘涂面’。”

[19]柴勒:“面具是我們遙遠祖先音樂巫術忠實的附屬物,它幾乎在非洲和澳洲所有原始部族中都起著同樣的作用。首先是動物的面具,然后是神的面具,再后就是傳說中英雄的面具。”(柴勒:《音樂的四萬年》,倫敦1964年版,第61頁)

[20]凌純聲:“歐洲舊石器時代的壁畫中,有個著名的巫師,頭戴鹿角,身穿鹿皮,畫在洞穴的深處,四周的墻壁上也繪滿了鹿及其他獵物的翊生形象。當時的獵物,以馴鹿為主,所以祈獵祭的巫師著鹿飾。至今在西伯利亞的漁獵民族,這種巫師,成為薩滿的,即常以鹿角或羊角為頭飾。”(凌純聲:《松花江下游的赫哲族》,上海文藝出版社,1990年)

(作者單位 首都師范大學歷史學院)

[責任編輯 孟昭勇]