巖體的年代學和地球化學及其巖石成因探究

申姍姍+高原+王月平

[摘 要]多年來,對于黑龍江綏陽鎮巖體的巖性特征有著比較系統的認識,然而,對于年代學的工作研究比較薄弱,亟待深入的研究突破。本文通過巖相學、鋯石U-Pb年代學、主量元素、微量元素和Sr-Nd同位素等綜合研究,對黑龍江綏陽鎮早侏羅世花崗閃長巖的年代學和地球化學及其巖石成因進行了深入剖析。從而揭示研究區花崗巖成因類型和構造環境。通過對鋯石U-Pb同位素定年,巖體的巖漿結晶年齡為190±3Ma(MSWD=1.75)。結合巖體地球化學總體特征分析,確定了綏陽巖體與為I型花崗巖。并進一步確定了巖漿主要來自于地殼物質的部分熔融,部分熔融作用可能起因于基性巖漿的底侵作用。通過對閃長質包體元素分布模式分析,確定其巖相為花崗閃長巖,結合前人的研究成果及綏陽巖體花崗閃長巖的地球化學特征,認為其形成與古太平洋板塊俯沖作用存在密切聯系。

[關鍵詞]花崗閃長巖及包體;鋯石U-Pb定年;地球化學;巖石成巖;綏陽巖體

中圖分類號:TU45 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)15-0240-04

一、地質背景

1.1 區域構造

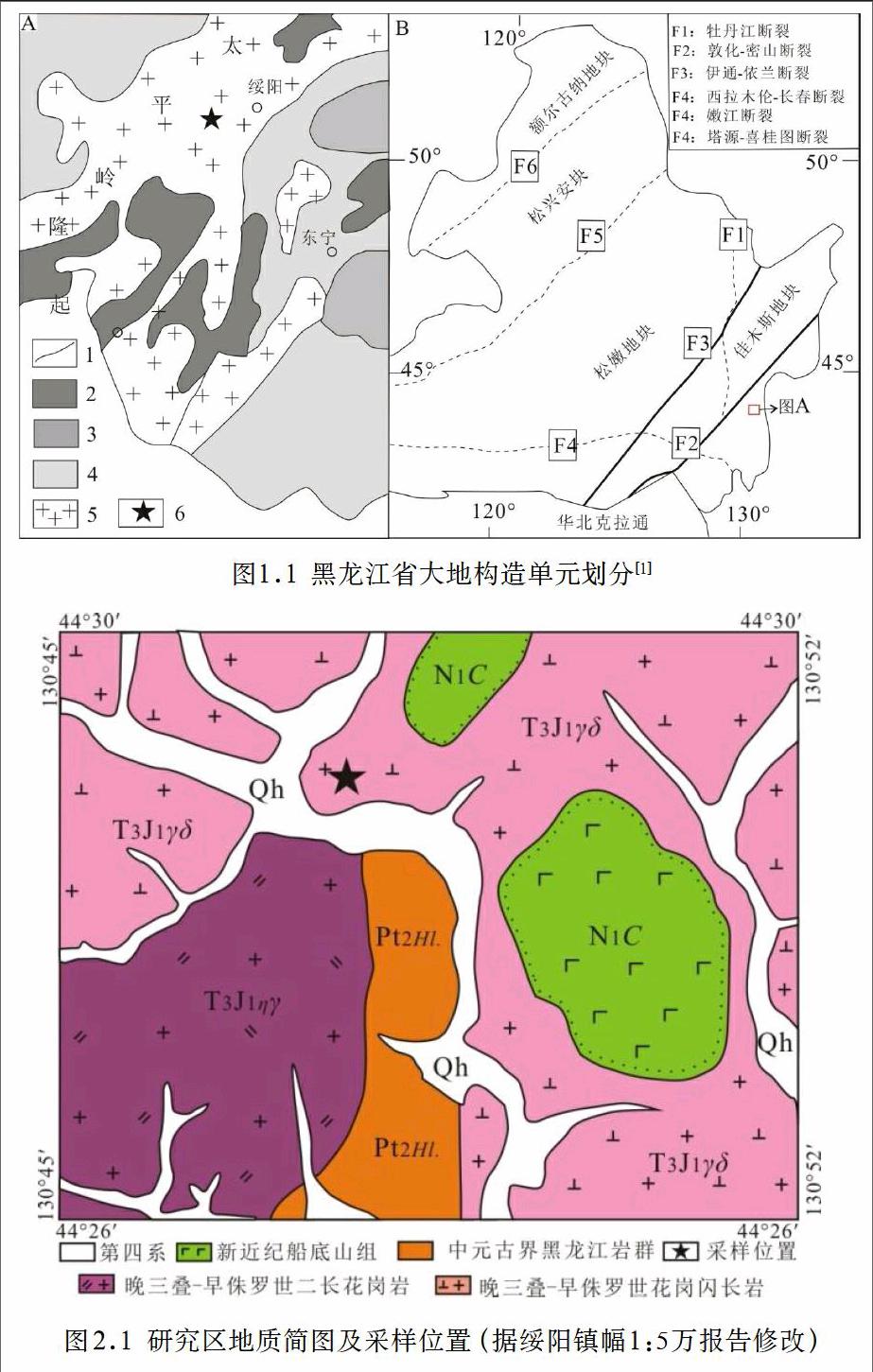

研究區位于興蒙造山帶興凱湖地塊的太平嶺隆起帶[1](圖1.1),興凱湖地塊北側和西南側分別與佳木斯地塊和華北地塊相鄰。地質演化歷史漫長,地質構造復雜、礦產資源豐富。

1.2 區域地層及巖漿巖

自晚古生代一直持續到新生代火山活動強烈,區內巖漿巖廣泛分布。其中侵入巖以中深成花崗巖類為主,巖石類型以花崗閃長巖、二長花崗巖、白云母二長花崗巖、正長花崗巖為主,呈巖基狀產出,其次有少量閃長巖、蛇紋巖,主要呈巖株狀產出。地層區劃早三疊世之前隸屬興凱地層大區,延邊地層區,東寧—汪清地區地層分區,雞東和老黑山地層小區。中新生代為濱太平洋地層區,雞西—延吉地層分區,鶴崗—東寧地層小區。

1.構造單元線;2.上元古界構造層;3.印支期構造層;4.燕山構造層;5.花崗巖類;6.年代學采樣點

二、巖體及巖相學特征

2.1 巖體地質特征

研究區內侵入巖是太平嶺花崗巖帶的東延部分(圖2.1),出露面積665 km2,主要見于綏陽鎮、八里坪、二道崗一帶,多呈巖基狀產出,也有呈巖株狀產出,巖體的分布方向以北東向為主。巖石類型相對簡單,主要有花崗閃長巖、二長花崗巖、石英閃長巖等。

趙春荊等[2]認為太平嶺花崗巖的主體形成于晚海西期(γ43),而印支期(γ51)和燕山早期(γ52)則發育較少;孫德有等[3]獲得的太平嶺花崗巖為中生代花崗巖(鋯石U-Pb年齡介于193 Ma~216Ma);呂長祿等[4]獲得這些花崗巖的SHRIMP 鋯石 U- Pb 年齡介于179~204 Ma 之間;門蘭靜[5]等獲得金廠地區花崗斑巖的鋯石年齡為 203.0±3.6 Ma;韓世炯[6]獲得高麗溝地區石英閃長巖巖漿結晶年齡為191.4±6.7Ma;趙玉鎖等[7]認為在該區域存在兩期巖漿活動,分別為印支晚期到燕山早期巖漿活動(190-210Ma)、燕山晚期巖漿活動(110-125Ma)。

2.2 巖相學特征

細粒閃長質包體在花崗閃長巖中十分發育,由北(綏陽巖體)到南(太平川森調隊檢查站巖體)均有出露。閃長質包體的顏色比寄主巖的顏色深,為深淺不一的灰黑色、灰色。組成包體的礦物粒徑絕大多數小于1 mm,甚至小于0.5mm,為微粒—微細粒結構,說明形成閃長質包體的巖漿比寄主巖巖漿冷卻時間更短,更快,而只有少部分的(石英)閃長質包體結構較粗,粒度接近寄主巖石的礦物粒徑。

花崗閃長巖中分布的包體大小不一,絕大多數集中在幾厘米到二十幾厘米之間。閃長質包體與寄主花崗巖的接觸面大都呈彎曲狀,接觸界限清晰可見,也有見過渡關系,也有見呈霧迷狀,部分還可見冷凝邊,個別包體具條帶狀,長寬之比可達3:1,部分包體具定向排列,有的包體周圍具有長英質暈圈。

三、巖體的年代學和地球化學分析方法

將研究范圍內獲取的未經腐蝕風化的綏陽鎮的巖體全新樣品進行分析,通過鋯石測年法、全巖地球化學以及同位素法進行了分析。

3.1 鋯石測年分析

鋯石是一種較為多見的副礦物,其分選、穩定性能好、熔點高,另外U和Th的含量較高,Pb的含量較低,在U-Pb定年方法中第一考慮會采用鋯石。本次研究利用LA-ICP-MS法對鋯石進行U-Pb測年工作。進行透射光、反射光顯微照相,觀察其拋光面有無裂隙及包裹體等,然后再進行陰極發光照相,以進一步反映鋯石的內部結構特征。

3.2 全巖地球化學分析

對主、微量元素、稀土元素的分析測定。主要實驗步驟為:首先熔化樣品,制成玻璃餅,然后測定主元素(應用X射線熒光光譜儀,型號為XRF-1500),分析精確度要達到并強于1%。稱取樣品40毫克,將其放置在Teflon中,加入溶解液HNO3與HF,然后用HNO3(l%)稀釋溶液,測定微量以及稀土元素的設備為雙聚焦電感耦合等離子質譜儀,型號為(ICP-MS)ELEMENT,采購自FinniganMAT公司,分析精確度要達到并強于5%。

3.3 同位素(Sm-Nd、Rb-Sr)分析

在中國科學院地質與地球物理研究所同位素超凈室完成了Sr、Nd 同位素的測定工作。Sr同位素質量分餾用86Sr/88Sr = 0.1194開展校正,Rb-Sr分析全過程空白本底大概是( 2.5)×10- 10克,Nd同位素質量分餾以146Nd/144Nd= 0.7219開展校正,Sm-Nd全過程空白本底大概是5×10-12克。

四、分析結果

4.1 鋯石分析結果

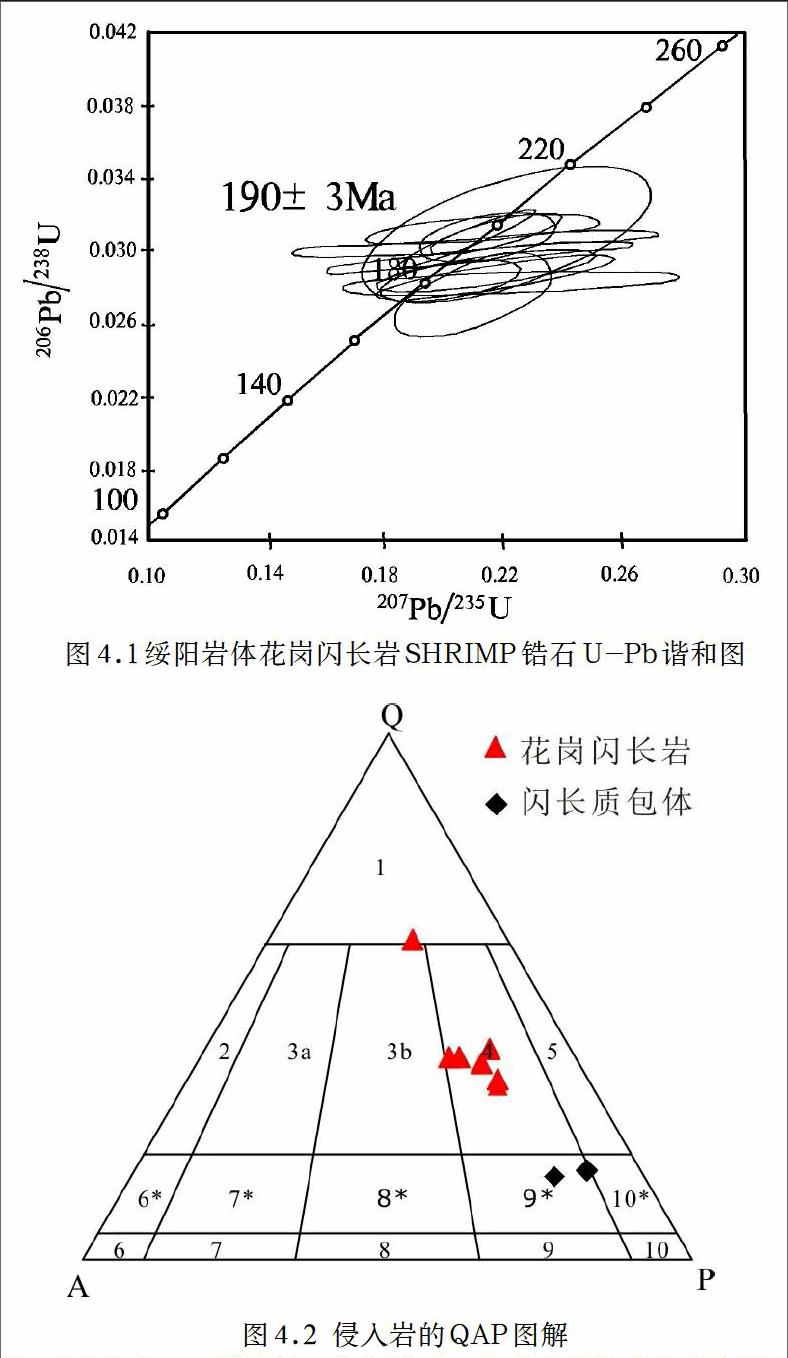

對樣品進行了13顆鋯石U-Pb同位素測試,鋯石Th/U值介于0.38~1.0之間,與巖漿成因鋯石的典型Th/U值0.1~1.0相一致。206Pb/238U年齡為(176±6)~(197±10)Ma,在U-Pb諧和圖上(圖4.1),均位于諧和線上及其附近,顯示了出一致的諧和年齡,其206Pb/238U加權平均年齡為190±3Ma,代表了綏陽鎮巖體的巖漿結晶年齡。

4.2 巖石地球化學特征

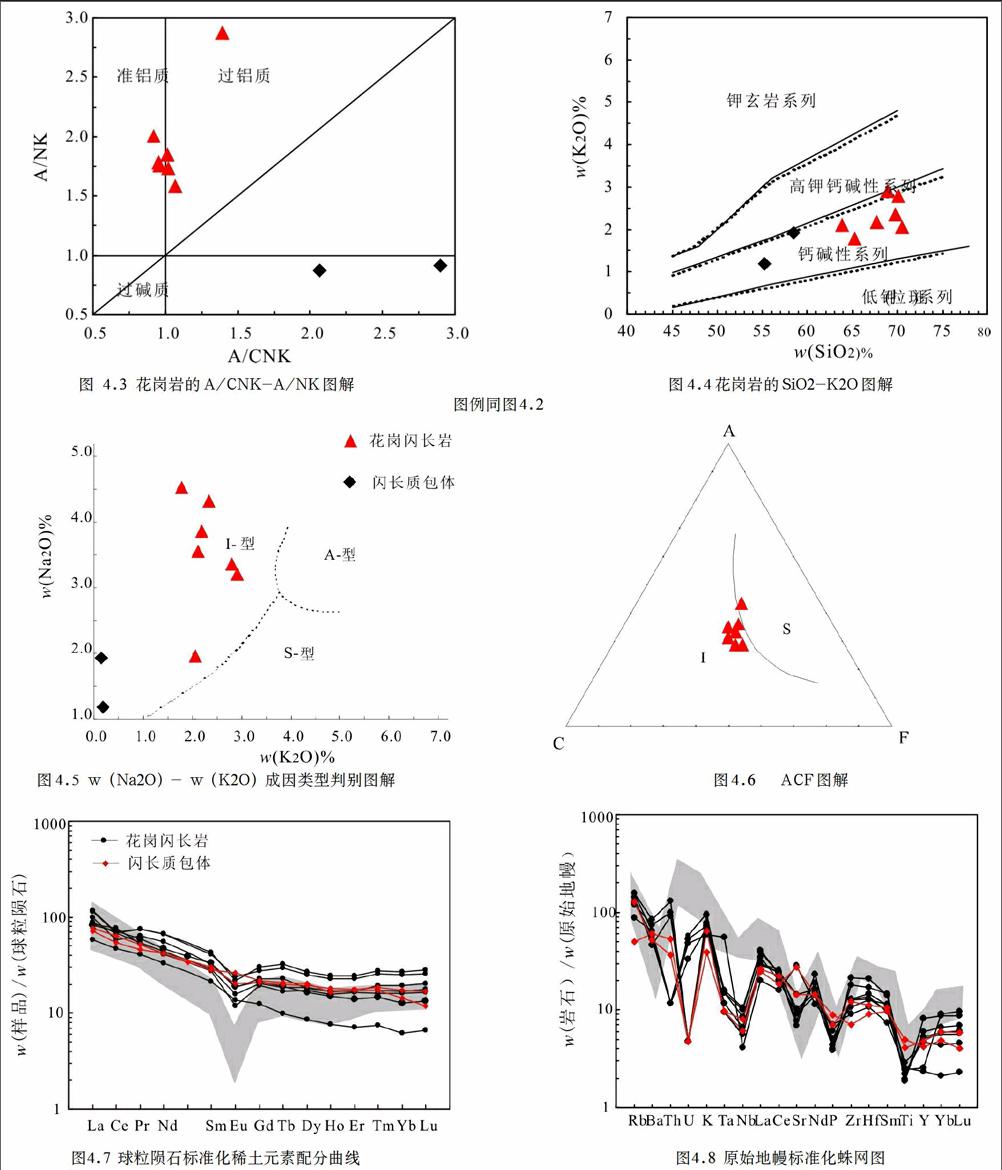

在侵入巖的QAP圖解上(圖4.2),綏陽巖體巖石成分點均落入花崗閃長巖范圍內;巖石固結指數(SI)為5.69~19.3,分異指數(DI)為61.8~78.38,里特曼指數(δ)為0.59~1.79。A/CNK值主要介于0.92~1.07,(除樣品GS7199為1.40)平均值為0.99(<1.1),在A/CNK-A/NK圖解中(圖4.3),綏陽巖體花崗閃長巖成分點大都落于準鋁質-過鋁質過渡區間內,在w(SiO2)- w(K2O)圖解中(圖4.4),巖石樣品點多投入鈣堿性系列區域。

該巖體的鎂值Mg#即100 w (Mg)/ w (Mg+Fe2+)為15.55~45.78,平均值為28.99,遠低于原生巖漿鎂值的范圍(68~75),說明了該套巖石經歷了一定程度的分異演化。隨著w(SiO2)的增加,w(Al2O3)、w(TiO2)、w(MgO)w(CaO)、w(P2O5)和w(TFeO)降低,而w(MnO)和w(alk)則呈現增加的趨勢,說明巖漿經歷了一定程度的分離結晶作用。在w(Na2O)- w(K2O)成因類型判別圖解中(圖4.5),所有樣品均落入I型花崗巖區;在ACF圖解中(圖4.6),花崗閃長巖樣品均落入I型花崗巖范圍內。

花崗閃長巖稀土元素總量(ΣREE)為(73.89~140.45)×10-6,平均值為114.77×10-6,低于陸殼平均值154.7×10-6(表4.2),稀土元素球粒隕石標準化配分模式曲線圖顯示出(圖4.7),整體上右傾的趨勢,輕稀土略富集,輕、重稀土比值(LREE/HREE)為4.51~8.10,平均值為5.79,LaN/YbN值為4.25~6.42,平均值為5.76,δEu介于0.51~0.83之間,平均值為0.67,具有明顯的負Eu異常,表明了巖漿演化過程中發生了斜長石的分離結晶作用或源區發生了斜長石的堆晶作用。

原始地幔標準化“蛛網圖”(圖4.8)(花崗閃長巖樣品中部分Th含量極低標準化中用1.00代替,包體U含量極低用0.1代替),整體呈現出右傾趨勢,Th、U、Nb、Ta、Ti和P出現明顯的虧損谷, Sr也出現一定程度的虧損,而K、La則較富集。

陰影部分為興蒙造山帶東段低鍶花崗巖樣品

4.3包體巖石全巖地球化學特征

最近十多年來對包體的研究大多是基于地球化學角度,即根據包體的巖石化學、同位素、稀土元素組成等推斷包體的物質來源[15-22]。在侵入巖的QAP圖解(圖4.2)中,閃長質包體巖石成分點均落入石英二長閃長巖/輝長巖范圍內;巖石固結指數(SI)的平均值為20.1,分異指數(DI)平均值為48.28,里特曼指數(δ)平均值為1.9。A/CNK平均值為0.89(<1.1),在A/CNK-A/NK圖解中(圖4.3),閃長質包體成分點落于過鋁質間內,在w(SiO2)- w(K2O)圖解中(圖4.4),巖石樣品點投入鈣堿性系列區域。閃長質包體的鎂值Mg#的平均值為35.66,比花崗閃長巖高。在w(Na2O)- w(K2O)成因類型判別圖解中(圖4.6),閃長質包體巖石樣品均落入I型花崗巖區。

閃長質包體的稀土元素總量(ΣREE)平均值為101.08×10-6,低于陸殼平均值154.7×10-6,稀土元素球粒隕石標準化配分模式曲線圖顯示出(圖4.7),整體上右傾的趨勢,輕稀土略富集,輕、重稀土比值(LREE/HREE)平均值為4.77,LaN/YbN平均值為4.33,δEu平均值為0.94,具有弱的負異常。

原始地幔標準化“蛛網圖”(圖4.8),整體呈現出右傾趨勢,與花崗閃長巖的曲線形式相似。

4.4 同位素結果

綏陽巖體花崗閃長巖Sr、Nd同位素(根據侵入巖Sm-Nd同位素特征表和侵入巖Rb-Sr同位素特征表)87Sr/86Sr=0.706274~0.714468,Sr初始比值(ISr)為0.704893~0.70609。147Sm/144Nd值為0.1266~0.2151、143Nd/144Nd值為0.512635~0.512722、Nd初始比值為0.512792~0.512987。εNd(t)值變化于-5.12~-8.92之間,表明巖漿源區主要來自于地殼物質。

五、巖石成因及構造意義

5.1巖石時代確定

通過野外綏陽巖體的產狀以及之前測得鋯石U-Pb年齡為190±3Ma,確定巖體的結晶形成時代為早侏羅世。

5.2巖石成因探究

研究區內早期花崗巖普遍含有角閃石和黑云母,副礦物種類較多,主要由鋯石、榍石、磷灰石、磁鐵礦等;巖體中普遍發育有豐富的細粒閃長質包體,而且形成了一些幾十厘米級的包體群,在這些侵入的花崗巖類邊緣附近捕虜體和長英質包體是較普遍的;樣品的Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)(分子比)介于0.87-0.914之間,主要為偏鋁質花崗巖類,少量為弱過鋁質花崗巖類;以上均說明巖石組合具I型花崗巖的特征。

在興蒙造山帶東端,發育大量早侏羅世的花崗巖,它們與研究區的綏陽巖體屬同一巖漿—構造活動的產物。這些花崗巖大都以富硅、堿和鋁,貧鎂、鐵和鈣,以及富集大離子親石元素和虧損高場強元素等為特點,暗示了興蒙造山帶東端的大量花崗質巖其漿源區應為下部陸殼[8],與此同時,許多學者還通過Hf同位素等有力證據,證實了該區域上的花崗巖的巖漿源區應主要為下地殼新增生陸殼物質[9-10]。

綜上所述,研究區綏陽巖體為低Sr的I型花崗巖,巖漿物質主要來自于地殼當中的基性巖漿的部分熔融。

5.3、構造環境及其意義

中生代以來,東北地區經歷了極其復雜的構造演化過程。主要表現在其經歷了古亞洲洋構造域濱太平洋構造域的演化與轉換。研究區綏陽巖體花崗閃長巖巖石化學SiO2、鈣堿指數、山德指數、Na2O/CaO、Na2O/K2O、 MgO/TFeO、MgO/MnO、Al2O3/Na2O+K2O等特征與Maniar對花崗巖構造環境的研究對比發現,具有大陸碰撞花崗巖(CCG)與大陸弧花崗巖(CAG)的特點。

在Rb-(Yb+Nb)判別圖(圖5.10)上投點多位于火山弧花崗巖+同碰撞花崗巖區,說明為造山期的深熔產物為主。判別圖Nb-Y(圖5.10)中巖石投點位于火山弧花崗巖區,個別落入同碰撞花崗巖區。在花崗巖的R1-R2多陽離子圖解(圖5.11)中,花崗閃長巖、閃長質包體多落入板塊碰撞前的,可能暗示了閃長質巖漿形成于造山前期的基性巖漿的底侵作用,也說明了包體成因為巖漿混合成因的特征。

研究表明,在興蒙造山帶東端,小興安嶺地區分布著早侏羅世(182~186Ma)的基性侵入巖,顯示為一種伸展的構造環境;從巖石的礦物組成和化學成分資料來看,花崗閃長巖的特征,暗示了當時存在與古太平巖板塊俯沖的板塊體制。因此,綏陽巖體花崗閃長巖形成與古太平洋板塊俯沖產生的擠壓構造環境有關。

六、結論與認識

本文在對綏陽巖體花崗閃長巖及其閃長質包體進行了詳盡的野外調查的基礎上,進一步開展了SHRIMP鋯石U-Pb定年、地球化學和Sr-Nd同位素地球化學等綜合研究,主要取得以下認識:

1、綏陽巖體花崗閃長巖形成于190±3Ma,形成時代為早侏羅世。

2、綏陽巖體花崗閃長巖與世界代表花崗閃長巖化學成分相似,屬I型花崗巖類。

3、巖漿主要來自于地殼物質的部分熔融,部分熔融作用可能起因于基性巖漿的底侵作用。

4、綏陽巖體花崗閃長巖形成與古太平洋板塊俯沖產生的擠壓構造環境有關。

參考文獻

[1] 李體剛,王艷忠。郎利國. 黑龍江金廠金礦床地質特征及找礦前景分析[J].物探與化探,2007,31(supp),94-97.

[2] 趙春荊,彭玉鯨,黨增欣,等.吉黑東部構造格架及地殼演化[M].沈陽:遼寧大學出版社,1996.

[3] 孫德有,吳福元,高山,陸孝平.吉林中部晚三疊世和早侏羅世兩期鋁質A 型花崗巖的厘定及對吉黑東部構造格局的制約[J]. 2005a.地學前緣,12( 2) : 263 - 275.

[4] 呂長祿,徐東海,李新鵬,郝興中. 黑龍江太平嶺早侏羅世花崗巖成因及殼幔混合作用 [J] .現代地質,2012

[5] 門蘭靜. 黑龍江東寧縣金廠超大型金礦床的地質、地球化學特征及成礦模式 [M]. 吉林大學,2008

[6] 韓世炯. 黑龍江省金廠金礦床成礦時代及其地球動力學意義 [D].吉林大學,2010

[7] 趙玉鎖,閻家盼. 黑龍江金廠金礦成巖成礦時代及成礦地質背景 [J]. 礦物學報,2011

[8] 徐美君,許文良,王楓,高福紅,于介江. 小興安嶺中部早侏羅世花崗質巖石的年代學與地球化學及其構造意義[J]. 巖石學報,2013,29(02):354-368.

[9] 隋振民,葛文春,吳福元,張吉衡,徐學純,陳瑞玉. 2007. 大興安嶺東北部侏羅紀花崗質巖石的鋯石U-Pb 年齡、地球化學特征及成因[J].巖石學報,23(2):461-480.

[10] 曾濤,王濤,郭磊,童英,張建軍,史興俊,張磊,李永飛. 2011. 東北新開嶺地區晚中生代花崗巖類時代、成因及地質意義[J].吉林大學學報(地球科學版),41(6):1881-1900.

中國科技博覽2016年15期