基于城鄉統籌發展的江蘇省農村土地整治模式研究

楊新文, 張建亞, 曹春艷, 許桃元, 鮑桂葉

(1.江蘇省土地勘測規劃院,江蘇南京 210024;2.國土資源部海岸帶開發與保護重點實驗室,江蘇南京 210024;3.張家港市國土資源局,江蘇蘇州 215600)

?

基于城鄉統籌發展的江蘇省農村土地整治模式研究

楊新文1,2, 張建亞3, 曹春艷1,2, 許桃元1,2, 鮑桂葉1,2

(1.江蘇省土地勘測規劃院,江蘇南京 210024;2.國土資源部海岸帶開發與保護重點實驗室,江蘇南京 210024;3.張家港市國土資源局,江蘇蘇州 215600)

結合江蘇省城鄉統籌發展協調度研究和土地利用政策資料分析,通過實地調查,探討城鄉發展和農村土地整治的相互關系。以江蘇省城鄉統籌發展程度、自然地域特征、待整治土地類型和土地整理目標為指標,建立標準,劃分協調發展型、沿江城鎮擴張型、沿海陸海統籌發展型、采煤塌陷地復墾型和城鄉發展滯后型5種土地整治模式;結合區域自然和社會經濟條件,針對不同整治模式提出整治對策。

土地整治;城鄉統籌發展;農村土地;模式

土地整治是城鄉統籌發展的重要抓手,是促進城鄉土地資源、資產、資本有序合理流動的重要渠道。土地整治對增加耕地有效面積,提高土地利用效率,促進城鄉統籌發展有著重要的作用[1-2]。但是在土地整治的推行過程中,仍然存在不少問題。首先,土地整治與城鄉統籌發展的互動關系缺乏廣泛認識,土地整治對促進城鄉統籌發展未得到高度重視,在一定程度上阻礙了農村土地整治工作的全面推進;其次,如何在土地整治中有效推進城鄉統籌,并依據地區城鄉統籌發展的實際情況選擇恰當的土地整治模式,目前缺乏相關的研究。該研究分析了江蘇省城鄉統籌發展協調研究和土地利用政策資料,經實地調查,探討5種土地整治模式,并提出整治對策。

1 江蘇省農村土地整治模式劃分

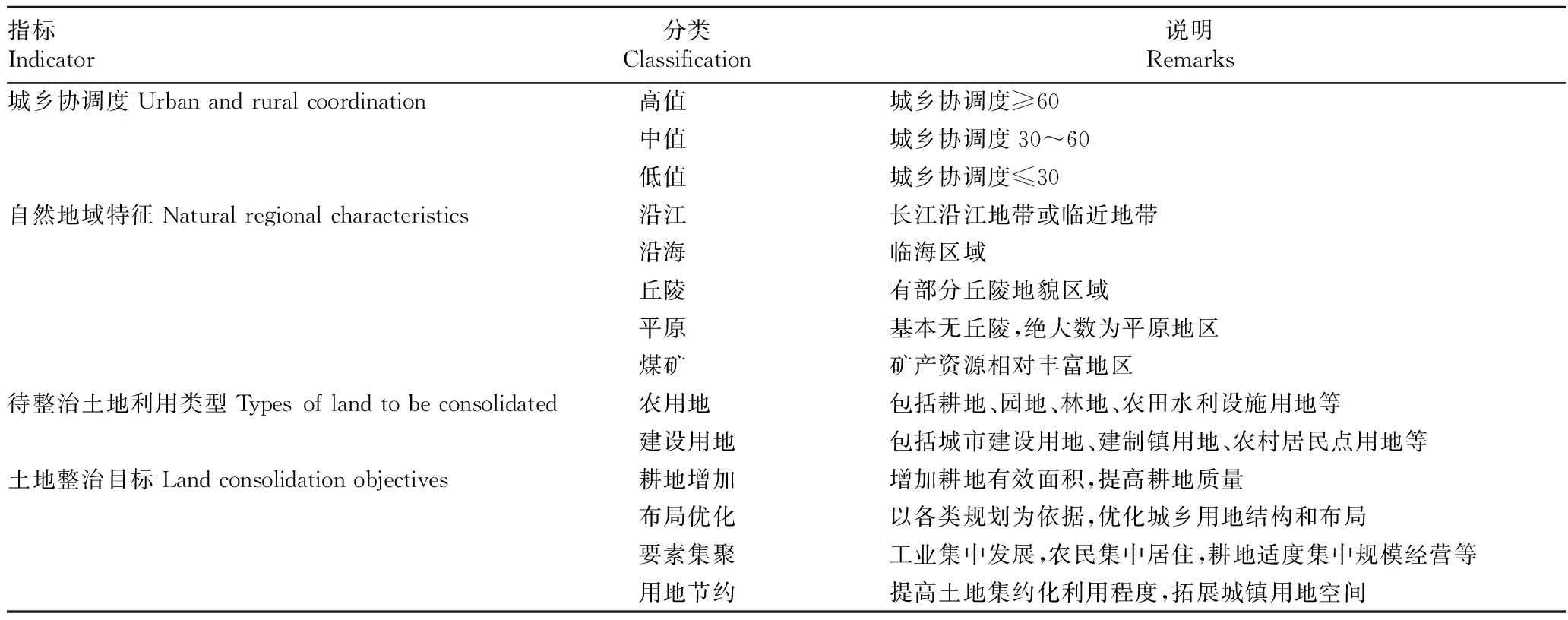

土地整治模式是待整治土地、勞力、技術、資金等構成要素在特定的時間和特定的區域中,按照一定的構成方式所組成的具有一定外在表現形式與組合規律的總稱,是由特定的土地整治構成要素和自然地域單元耦合而形成的表現形式。結合江蘇省社會經濟發展現狀土地利用戰略目標,選用城鄉協調發展狀況、自然地域特征、待整治土地利用類型和整治目標4個指標進行整治模式劃分。

1.1土地整治模式劃分標準

1.1.1城鄉協調度。依據城鄉統籌評價,將城市劃分為城鄉協調度高值區、中值區和低值區。高值區,城市工業發達,經濟實力雄厚,農村基礎設施完善、農民生活水平較高,城鄉發展主要用地問題為城鎮建設用地擴張對農用地尤其是耕地的蠶食,整治重點為城鄉建設用地整理,主要有無錫和蘇州;在中值區中,發展力量多集中在城市地區,農村經濟發展較為緩慢,城鄉發展主要用地問題為土地資源閑置較多,耕地產出低下,其整治重點為建設用地整理、農用地復墾和開發,包括常州、南通、南京、徐州、揚州、鎮江、泰州、鹽城;在低值區中,城市經濟實力薄弱,發展緩慢,農業生產力低下,農民生活質量較低,城鄉發展的主要用地問題為建設用地尤其是農村居民點用地分布雜亂、農業基礎設施用地不足等,整治重點為農用地整理和開發,包括淮安、連云港和宿遷。

1.1.2自然地域特征。根據江蘇省自然地域特征以及土地利用的主要特點,將省內的自然地域歸納為沿江、沿海、丘陵、平原和煤礦用地五大特征。沿江指長江沿江地帶城市或臨近城市,其土地整治的重點為沿江產業用地,包括常州、南京、揚州、鎮江、泰州5市;沿海指臨海城市,江蘇沿海地區是江蘇省土地資源后備開發區,土地整治重點在于對沿海灘涂資源的合理開發與利用,統籌安排用于省以上重點工程建設用地耕地占補平衡(包括南通、鹽城兩市);丘陵地區的土地整治重點在于對農用地的高效整理與布局,調整中低產田配置,合理安排農業生產;平原地區應重點保障原有耕地的高質產出,積極配套農業基礎設施,開發新的耕地資源,整理散亂農村居民點等;煤礦地區主要指工礦廢棄地較多地區,應積極進行廢棄地整理與復墾,為城鄉建設用地擴張提供后備資源。

1.1.3待整治土地利用類型。主要分為農用地和建設用地兩大類。在農用地中,主要分為耕地、園地、林地和農田水利設施用地;建設用地中,主要分為城市建設用地、建制鎮用地和農村居民點用地。

1.1.4土地整治目標。不同的自然地域特征和城鄉發展水平,對土地整治關注的角度或對土地整治的預期是不一樣的,依據對土地整治基本要求的分析,將土地整治目標概括為:耕地增加,布局優化,要素集聚和用地節約[3]。

1.2江蘇省農村土地整治模式分類結果根據土地整治模式分類標準(表1),以江蘇省13個地級市為研究單元,劃分出5種土地整治模式,具體有:蘇南城鄉協調發展型土地整治模式(包括蘇州、無錫兩市),沿江城鎮擴張型土地整治模式(包括常州、南京、揚州、鎮江、泰州5市),沿海陸海統籌發展型土地整治模式(包括南通、鹽城兩市),徐州采煤塌陷地土地整治模式、蘇北城鄉發展滯后型土地整治模式(包括淮安、連云港、宿遷3市)。

表1 基于城鄉統籌的江蘇省土地整治模式分類標準

2 不同整治模式下的整治對策

2.1蘇南城鄉協調發展型土地整治模式該整治模式是指發展協調度高值區,是蘇州、無錫兩市采取的模式。其整治的重點是城鄉建設用地土地整理。①以土地最有效利用為前提,重新進行行業布局;②以土地集約化利用為條件,重劃土地權屬區域,使用地形狀有利于建設布局。此外,建制鎮的土地整理應以鄉鎮工業用地為重點,最重要的是改鄉鎮工業用地的分散布局形態為集中布局形態,變鄉鎮工業用地的粗放型利用為節約型利用,形成規模相當、節約化水平較高的工業區域,便于基礎設施的配套,以利于產業化規模的形成以及企業經營機制轉換和企業產權流動。要努力挖掘存量用地潛力,積極置換淘汰的產業用地,推進城鎮建設用地集約化;實施城鄉建設用地增減掛鉤,實施土地綜合整治,提高土地資源利用效率;強化基本農田保護措施,建立健全耕地保護制度,確保耕地面積基本穩定;嚴格控制面源污染,加強太湖流域污染土地治理,改善生產條件。

2.2沿江城鎮擴張型土地整治模式在城鄉統籌發展中,針對城鄉發展協調度中值區的沿江城市(常州、南京、揚州、鎮江、泰州5市),根據其進程上的滯后性,空間上的分散性提出的土地整治模式。①保護長江岸線資源,構筑沿江生態防護體系,限制污染企業用地,提高工業用地投資強度。②統籌安排各類基礎設施用地,控制建設用地外延擴張,提高集約用地水平。③積極改造可整理的農用地,大力開展旱澇保收高標準基本農田建設。④提高農業基礎設施配套水平,引導工業、城鎮、村莊和集鎮集中建設、集聚布局。

2.3沿海陸海統籌發展型土地整治模式包括南通和鹽城兩市。該區東臨黃海,屬濱海沖積平原,灘涂資源豐富,農業開發以水稻田和棉田為主,土地后備資源得天獨厚,開發潛力巨大。但城鎮布局失衡,企業布局分散;自然生態被忽視,歷史風貌漸失;基礎設施滯后,產業承載能力弱;融資渠道狹窄,建設資金短缺。①堅持生態保護與建設開發并舉。加強生物多樣性載體保護區的生態建設和近海地段污染防治,合理開發旅游、度假、休閑等具有自然保護意義和經濟開發效益的綠色產業和沿海水產養殖業,加強對已圍墾土地潛力挖掘,逐步擴大圍墾范圍。②適度增加城鎮工礦用地供給,引導村鎮布局集聚化、用地集約化,提高存量建設用地利用強度,科學規劃后備土地資源用地布局。③提高防災減災能力,完善沿海地區防災建設與預警,高標準規劃、設計和建設防洪防潮大堤與護岸工程、沿海防護林體系工程。

2.4徐州采煤塌陷地土地整治模式城鄉發展協調度中值區的工礦廢棄地和煤礦塌陷地較多區域為徐州市。徐州市社會經濟近年來發展較快,但工業結構偏重,產業集中度低,縣域經濟發展落后于市區,農村科技、教育、衛生、社會保障等事業發展滯后,城鄉收入、經濟、社會發展差距較大。

具體對策為:①整頓礦區周邊污染源,提倡企業環保生產、清潔生產,建立生態產業鏈,發展礦區循環經濟。②加強工礦廢棄地復墾和采煤塌陷區治理,打破塌陷地農林用地復墾的固有思維,將塌陷地的生態環境恢復,同城市空間拓展、塌陷地村莊搬遷、新農村建設一體化結合在一起,打破城鄉界限,根據城市未來發展方向和村鎮建設重點進行科學規劃;探索新的塌陷地修復技術,基于塌陷地塊建立人工濕地、生態綠地、復墾農田等綠色開敞空間,完善城市綠地系統,實現塌陷地到城市綠肺的轉變,調節區域小氣候,增加城鄉結合部的景觀多樣性。③積極響應國家及地方政府老工業基地復興的方針政策,加大各方的交流合作力度,尤其要發揮政府和礦山企業雙方的積極性,加大煤礦塌陷區生態環境治理的資金投入,并從管理制度上進行創新,逐步改善區域投資環境,吸引人才、留駐企業,形成塌陷區經濟與社會發展的良性循環。

2.5蘇北城鄉發展滯后型土地整治模式針對城鄉統籌度低值區中經濟發展水平較低、糧農產業發展亟待提高的區域提出的優先保障經濟發展的土地整治模式,具體為淮安、連云港、宿遷3市。①加強中低產田改造和土地整治,提高補充耕地質量。②科學規劃引導農村建設用地集約化,工業布局集聚化,保護重要河系、湖泊等水源地。③優先保障重點產業基地,鼓勵存量建設用地深度利用,支持承接產業和技術密集型產業發展。④加強退化土地防治,支持山體、河流、海岸、林網和灘涂等生態網絡建設。

3 結論

江蘇省13個地級市劃分為5種土地整治模式。蘇州、無錫的蘇南城鄉協調發展型土地整治模式,要求以土地最有效利用為整治前提,以土地集約化利用為條件,努力挖掘存量用地潛力。常州、南京、揚州、鎮江、泰州的沿江城鎮擴張型土地整治模式,要求整治中要保護長江岸線資源,統籌安排各類基礎設施用地,提高農業基礎設施配套水平。南通、鹽城的沿海陸海統籌發展型土地整治模式,要堅持生態保護與建設開發并舉,適度增加城鎮工礦用地供給,提高防災減災能力。徐州采煤塌陷地土地整治模式,要結合國家及地方政府老工業基地復興的方針政策,整頓礦區周邊污染源,創新工礦廢棄地復墾和采煤塌陷區治理技術。淮安、連云港、宿遷蘇北城鄉發展滯后型土地整治模式,要提高補充耕地質量,農村建設用地集約化,工業布局集聚化,加強退化土地防治。

[1] 崔永慧.城鄉統籌理論發展述評[J].農村經濟與科技,2008(3):5,7.

[2] 楊濤,羅必良.資源節約型、環境友好型新農村建設的必要性及長效機制探討[J].生態經濟, 2006(12):118-120,123.

[3] 劉彥隨.農村土地整治要讓農民受益[J].農村經營管理,2010(12):23.

Rural Land Consolidation Modes Based on Integrated Urban and Rural Development: A Case Study of Jiangsu Province

YANG Xin-wen1,2, ZHANG Jian-ya3, CAO Chun-yan1,2et al

(1. Jiangsu Institute of Land Surveying and Planning, Nanjing, Jiangsu 210024; 2. Key Laboratory of Coastal Zone Exploitation and Protection, Ministry of Land and Resources, Nanjing, Jiangsu 210024; 3. Bureau of Land and Resources of Zhangjiagang City, Suzhou, Jiangsu 215600)

Combining researches on coordination of integrated urban and rural development and land use policy data of Jiangsu Province, through field survey, this paper discussed interaction between urban and rural development and rural land consolidation. Besides, taking the degree of integrated urban and rural development, natural regional characteristics, types of land to be consolidated, and land consolidation targets as objectives, it established five land consolidation modes: coordinated development type, river side city expansion type, coastal region and land overall development type, coal mining subsidence and reclamation type, and urban and rural lagged development type. In view of these five modes, it put forward consolidation recommendations combining regional natural and social and economic conditions.

Land consolidation; Integrated urban and rural land development; Rural land; Mode

楊新文(1973- ),男,湖北公安人,高級工程師,碩士,從事土地整治研究。

2016-05-30

F 301.2

A

0517-6611(2016)19-151-02