那些向《神奈川沖浪里》的致敬

撰文|倚恒

那些向《神奈川沖浪里》的致敬

撰文|倚恒

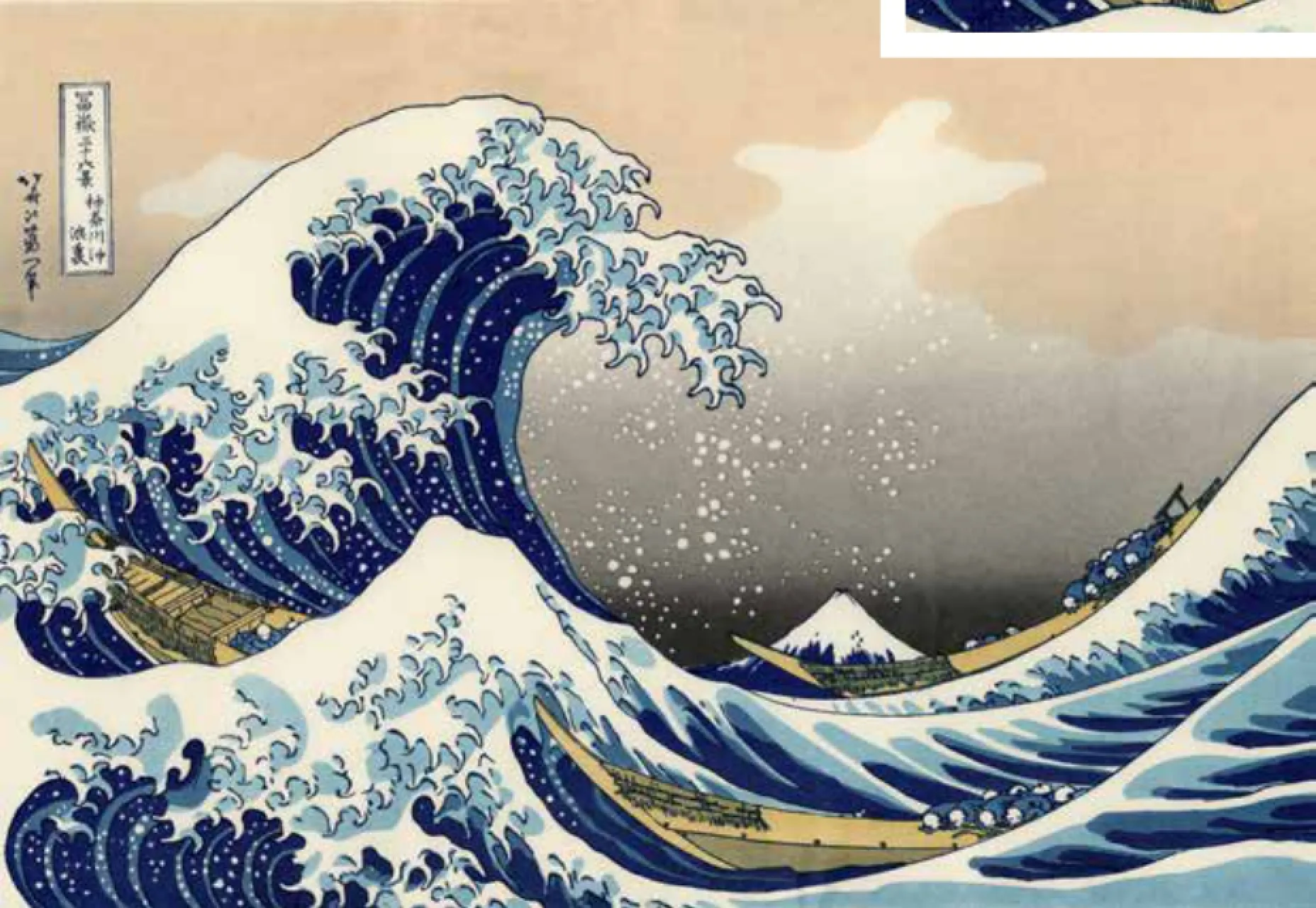

葛飾北齋是日本江戶時代最有影響力的浮世繪畫家之一。他的畫風對后來歐洲畫壇有著很大的影響,我們熟知的許多著名畫家都曾臨摹過他的作品,如梵高、高更、馬奈、德加等。他的作品不僅有風景名勝,也有人間生活、鬼怪世界。葛飾北齋是一個多產畫家,直到他90歲去世,他為世人留下了大量的作品。

葛飾北齋70歲時,他的繪畫成就達到巔峰。他一生之中最精彩、也是對歐洲影響最大的風景版畫系列《富岳三十六景》就出自這個時期,而這其中最廣為人知的作品《神奈川沖浪里》就是出自《富岳三十六景》這個系列。這幅畫誕生至今,有著持久不衰的神秘魅力,影響深遠。梵高的《星月夜》曾參考這幅畫的感覺;德彪西也曾從中汲取靈感,創作的交響詩《大海》,連曲譜的封面設計都照搬了《神奈川沖浪里》中的浪花。

《星月夜》是荷蘭畫家文森特·梵高于1890年在法國圣雷米的一家精神病院里創作的一幅油畫,現藏于紐約現代藝術博物館

德彪西創作的交響詩《大海》,曲譜的封面設計照搬了《神奈川沖浪里》中的浪花

克勞德·莫奈的作品——《身著日本和服的卡美伊·莫奈》

《神奈川沖浪里》這幅畫的神秘吸引力究竟來自哪里,要從其初始的創作年代說起。19世紀中葉“閉關鎖國”的幕府時代一去不復返,日本開始對外貿易。各種小商品隨之流入歐洲,在出口的茶葉包裝上常印有浮世繪畫作。1867年,在巴黎博覽會上,日本人展示了大量的浮世繪,讓歐洲人眼前一亮。浮世繪獨特的畫風吸引了歐洲人的關注,尤其受到了印象派畫家的追捧。

浮世繪熱潮在歐洲蔓延開來,當時的歐洲畫廊里,日本舶來的和服、團扇是畫家們最愛的小玩意兒。

莫奈還曾為第一任妻子作過這樣的畫:

在這些浮世繪版畫中,《神奈川沖浪里》成為最廣為人知的一幅。這并不奇怪。葛飾北齋創作這幅木版畫時已超過70歲,手法的老練與純熟度不言自明。畫面主色調鮮明,葛飾北齋印刷時用到了“普魯士藍”,這種顏色在歐洲也十分流行。畫面層次豐富,不對稱構圖帶來強大的視覺沖擊。

作為藝術家成熟期的作品,《神奈川沖浪里》的藝術價值本身已相當高。

畫面呈現的內容有富士山、大海、漁民。和其他浮世繪題材不同,并不是單純刻畫市井百態,也不是空鏡頭一般的抒情風景。葛飾北齋將人放進最原始的自然狀態中,畫面的語境脫離了狹小的江戶時代的日本,而是顯現出一種悲天憫人的情懷,自然能引起西方世界的共鳴。

最為關鍵的是,《神奈川沖浪里》不只是浮世繪中的杰作,它更代表了典型的東瀛美學:看似靜態的畫面,卻蘊含著巨大的動勢;巨浪似乎很危險,巨浪下漁民的表情卻又很平靜;近景處海水是波動的,遠景處富士山是靜止的。畫面美而危險,這種劇烈反差,不動聲色地透出來,回味無窮。

將畫作放大,漁民的表情刻畫得較為平靜,一副順應天意的模樣。

魯斯·本尼迪克特在《菊與刀》一書中,點出日本國民性蘊含“極端化”與“雙重性”特征。這幅畫所傳遞的,正是這種極致矛盾的美感。

隨著時間的流逝,這幅畫的魅力謎一般持久,無論走到哪里,都有人能夠認出這幅日本畫,儼然成為一個著名的符號,讓無數大咖文青源源不斷地爭相致敬。

雜志Giant Robot封面。注意看浪花細節。

谷歌在葛飾北齋誕辰250周年時,推出了致敬LOGO。

和梵高《星月夜》的混搭。渦旋狀筆觸的星空與滾滾巨浪融為一體。

德國電影《浪潮》中,少年社團設計的graffitti,儼然是哥特版《神奈川沖浪里》, 讓人看了熱血沸騰。

日本東映電影公司片頭的構圖。三角形的東映LOGO標志好似富士山,配上巨浪滔天,簡直是一幅活生生的巨浪圖。

能看出來這其實是手指泡芙嗎?把手指泡芙做成如藝術品一般細膩,簡直不忍心下口哇。

漫畫上的兩只貓說:“地圖上說,這里曾經是一片汪洋大海。”

咖啡杯里的巨浪。

極簡又幽默的海報。

圓潤的手繪瓷盤。

松下的電冰箱廣告。生菜組成浪花,富士山是茄子。

書本 形狀的便當盒。《神奈川沖浪里》是這本“書”的封面。如果有一個如此美貌的便當盒,我想我會天天帶飯去上班。

咖啡豆子組成的巨浪。廣告語:少一點牛奶,多一點咖啡。

日本龜甲萬醬油廣告,表達了醬油在舌尖上掀起的味蕾風暴。

俄羅斯藝術家Salavat Fidai致力于微觀藝術,他在一粒大米上畫了完整的《神奈川沖浪里》。這是在向葛飾北齋本人致敬,因為傳說葛飾北齋曾在一粒米上畫了兩只小麻雀,轟動了江戶。

插畫家Sheharzad繪制的拉面招貼畫。

《神奈川沖浪里》的英文名字被稱作“the Great Wave",意為巨浪,亦是偉大之浪。看完以上這些厲害的致敬作品,您是否也感受到這張神作的偉大之處呢?

經典之所以成為經典,其精神內核必然深遠長久。《神奈川沖浪里》表現自然的威力與人類的渺小,是引人思索的永恒主題。

巨浪的回響必將生生不息!