04 建筑結構設計中的對稱美在斯特拉文斯基復調音樂組織結構中的體現

李洋LI Yang1. 武漢理工大學,武漢430070(Wuhan University of Technology,430070 Wuhan)2.鄭州師范學院,鄭州450000 (Zhengzhou Normal University,450000 Zhengzhou)

04建筑結構設計中的對稱美在斯特拉文斯基復調音樂組織結構中的體現

李洋1,2LI Yang

1. 武漢理工大學,武漢430070(Wuhan University of Technology,430070 Wuhan)

2.鄭州師范學院,鄭州450000 (Zhengzhou Normal University,450000 Zhengzhou)

建筑結構設計中的對稱美不僅使實用功能得以體現,而且提升了建筑自身的美學價值,重要的是這種對稱美的美學品質作為一種外部驅動力,對包括作曲家在內的藝術創作主體產生了相應的影響。以斯特拉文斯基新古典主義時期的復調音樂作品作為研究對象,闡釋了建筑結構設計中的對稱美在作曲家對稱的整體結構思維與音樂要素組織結構等方面的影響與顯現。

建筑結構設計;對稱美;斯特拉文斯基;音樂要素;結構思維

一、前言

作為凝固的視覺藝術的建筑與作為流動的聽覺藝術的音樂同為藝術領域的兩大分支,盡管在材料組織、符號形態等方面具有截然不同的特質,但二者在追求諸如“對稱”等“美”的共同價值取向上卻毫無二致,以至于形成了結構形式上的相互影響。如建筑結構顯現出節奏的、韻律的音樂性美感,就被音樂大師所接受,如“歐洲音樂之父”巴赫的音樂透視出建筑式的、精密的組織結構而被喻為“流動的建筑”,便是極好的例證。

伊戈爾·費奧多羅維奇·斯特拉文斯基(I·F·Stravinsky)作為一位被《時代周刊》評為20世紀最具影響力的100人之一的20世紀作曲家,在音樂乃至整個藝術領域居于顯耀地位,在其新古典主義時期復調音樂創作中,各音樂要素的組織結構顯現出建筑結構設計中對稱美法則的影響。西方學者曾指出斯特拉文斯基癡迷于故鄉圣彼得堡融合了巴洛克風格的建筑,這些體現出均衡感與對稱美的建筑風格特征對其新古典主義時期音樂作品的建構起到了相當程度的影響。以下筆者將嘗試著從對稱美法則在圣彼得堡建筑中的顯現、斯特拉文斯基“對稱”的整體性結構思維、斯特拉文斯基音樂要素的“對稱”組織結構等三個方面進行論述。

二、對稱美在圣彼得堡建筑中的顯現

對稱美是指“平衡或和諧布置所產生的美”[1]而俄羅斯圣彼得堡眾多融合了巴洛克風格的建筑就體現出這種平衡、和諧的對稱美。如建于1704年的由著名建筑師扎哈洛夫設計的海軍部大廈,融合了巴洛克建筑風格與俄羅斯建筑藝術的特點,使其成為圣彼得堡的象征之一(見圖1)。

圖1 圣彼得堡海軍部大廈

如圖1所示,海軍部大廈最醒目的標志是一根高達72米的金色“長針”,它處于大廈頂部的正中位置,從而使建筑物整體呈現出對稱的結構特征。

此外,竣工于1858 年的伊薩基耶夫斯基大教堂則結合了巴洛克與俄國19世紀晚期的建筑風格特征(見圖2)。

圖2 圣彼得堡伊薩基耶夫斯基大教堂

如圖2所示,伊薩基耶夫斯基大教堂最顯著的標志是其直徑為22.15米的巨大金色穹頂,它位于建筑物整體結構的正中,顯示出整體對稱的結構特點。

俄羅斯音樂理論家米哈伊爾·德魯斯金就曾指出圣彼得堡的海軍部大廈與伊薩基耶夫斯基大教堂是青年時代斯特拉文斯基每周必去的場所,這些融合了巴洛克建筑風格的建筑所透露出的對稱美,對作曲家新古典主義時期崇尚巴洛克音樂形式的風格轉變起到了潛移默化的作用。這種作用主要反映在他這一時期音樂創作中的“對稱”的整體性結構思維與實踐。

三、斯特拉文斯基“對稱”的整體性結構思維

包括音樂藝術在內的各藝術門類的創作,從本質上講是社會意識形態的產物,是哲學、美學思潮支撐的形式體現。當我們回顧20世紀西方重要的哲學、美學思潮的產生,可以看到它們大多發軔于文學、語言學領域,如結構主義起始于索緒爾對語言學的研究,并逐步滲透到藝術學、人類學和心理學等其他學科。

斯特拉文斯基在哈佛大學所作的《音樂詩學六講》中談到,“對我來說,創作欲望一旦激發,我就會開始對那些感興趣的音樂要素進行組合排序”[2]。這段話表明了作曲家新古典主義時期的音樂創作是從各音樂要素之間整體關系的角度出發來建構音樂作品的。這種整體性的結構思維顯然與發軔于20世紀初的結構主義思潮不無聯系。奧地利哲學家維特根斯坦( L·Wittgenstein)在1922年出版的《邏輯哲學論》中指出,世界是由許多“事態”組成,而各個“事態”又是一條包含多種事物的“鏈條”,它們之間特定的關系就是“事態”的“結構”,哲學的任務就是在對這些關系的考察中達到對整體結構的把握與認知。維特根斯坦關于結構、關系的哲學觀念與同一時期反映在文學、藝術等領域的思潮相呼應。如崛起于20世紀60年代的“結構主義”潮流對當代西方哲學、美學與文論產生了深遠影響,但最初卻起端于瑞士著名語言學家索緒爾(F·D·Saussure)所著的《普通語言學教程》一書的正式出版(1915年)。索緒爾在書中闡述了“語言是一種結構,它不是以要素、以詞為中心,而是以它們之間的‘關系’為中心;要素本身并不具有任何意義,而是從它和其他要素之間的關系中獲得意義,這些同時存在著的(即共時的)‘關系’是結構性的,它構成一個完整的結構體系”[3]。

此外,英國著名美學家克萊夫·貝爾(C·Beel)在1913年出版的《藝術》一書中,闡述了視覺藝術背景下“有意味的形式”的含義,即“在各種不同的作品中,線條、色彩以某種特殊方式組成某種形式或形式間的關系,激起我們的審美感情。這種線、色的關系和組合,這些審美的感人的形式,我稱之為有意味的形式”[4]。還值得提及的是,興起于20世紀20年代英國形式文論領域的“新批評派”也強調了應從語詞、音響、節奏和文體等形式要素的整體結構中對文學作品展開研究。

毋庸置疑,藝術創作也體現出個體意識的影響因素。在體現對稱美的建筑風格浸染下,斯特拉文斯基新古典主義時期的復調音樂作品中顯現出“對稱”的整體性結構思維,各音樂要素(如音高、節奏、音色、力度等)經過縝密的組織與設計,形成了其自身富于對稱美的邏輯結構,極大地增強了作品的藝術表現力。下面就以《圣詩交響曲》第二樂章的賦格等5部復調音樂文本為例,對斯特拉文斯基音樂要素的“對稱”組織結構進行具體說明。

四、斯特拉文斯基音樂要素的“對稱”組織結構

根據斯特拉文斯基5部復調音樂整體的結構特征,分別從音樂要素對稱的二分性組織結構、音樂要素對稱的三分性組織結構以及音樂要素對稱的拱形組織結構這三個類別進行闡釋、探討。

1.音樂要素對稱的二分性組織結構

對稱的二分性組織結構是指音樂要素依據作品曲體結構的二分性特征,而形成的整體對稱結構。

以《七重奏》第三樂章賦格為例——它是由音高材料高度統一的四首賦格組成的。其中,賦格I、II與賦格III、IV在主題形態上形成了倒影對置,體現了對稱的二分性特征。

在賦格的規模上,賦格I、II與賦格III、IV兩部分的規模大致相當。其中,賦格I、II共88小節,賦格III、IV為98小節,趨近于對稱的二分性組織結構。

在整體音色調配上,賦格I、II與賦格III、IV兩部分形成照應,體現了對稱的二分性特征。

2.音樂要素對稱的三分性組織結構

對稱的三分性組織結構是指音樂要素依據作品曲體結構的三分性特征,而形成的以中間音樂部分為軸心的整體對稱結構。

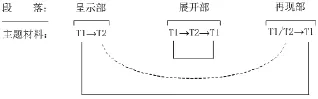

以《圣詩交響曲》第二樂章的雙主題二重賦格為例——它的曲體結構是由呈示部、展開部和再現部三個部分組成的。

在音高組織方面,第一主題的四音動機通過節奏加密與音程轉位等手法生成,而第二主題是在第一主題及其對題的基礎上衍生出來的。從主題材料的整體分布來看,顯現出對稱的三分性組織結構(見圖3)。

圖3 《圣詩交響曲》第二樂章賦格音高對稱的三分性組織結構

在節奏組織方面,如以第一主題為對象,其在呈示部的節奏密度為1.6,展開部的節奏密度為1.0,再現部的綜合密度為1.7,即賦格的三個樂部之間的節奏密度依次是1.6→1.0→1.7,顯現出對稱的三分性組織結構。

再以《雙鋼琴協奏曲》第四樂章賦格為例——其曲體結構也是由呈示部、展開部和再現部三個部分組成的。

在調性布局方面,賦格呈示部主題建立在D調上,答題分別建立在在C調的下屬調G調與屬調A調上,從而形成了扇型的調性布局。在再現部中,如果排除D調在樂部前半部分的進入,調性布局便形成了以E調為中心,其屬調B調和下屬調A調為兩翼所構成的扇型調性布局——這就與呈示部調性布局的手法形成呼應,于是在調性布局上體現了三分性的組織結構。

另外,以《D調小提琴協奏曲》第一樂章托卡塔為例——它的曲體結構也是由呈示部、展開部和再現部三個部分組成的,并在音高組織、音色調配等方面呈現出三分性組織結構的特點,賦予托卡塔以豐富的表現力。

在音高組織方面,展開部音高材料由主、副部主題衍生而來,再現部的副部主題首先再現,與呈示部對照形成倒裝的再現。因此,樂章在音高組織上整體呈現出三分性組織結構的特點。

3.音樂要素對稱的拱形組織結構

對稱的拱形組織結構是指音樂要素的組織邏輯整體顯現出以中間音樂部分為軸心的拱形對稱結構。

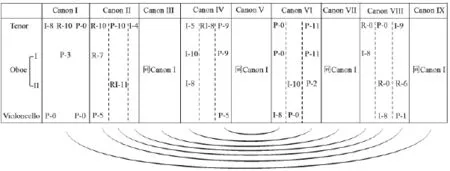

同樣以《D調小提琴協奏曲》第一樂章托卡塔為例——在音色調配方面,主部主題最后由小號聲部奏出,與呈示部主部主題第一次呈示的音色調配形成照應,并結合倒裝再現的小提琴聲部奏出的副部主題的相關情況,從而在整體音色調配上呈現出拱形結構的特征。此外,再以《康塔塔》第四樂章9首卡農曲為例,在音色要素的組織邏輯上形成了對稱的拱形組織結構(見圖4)。

圖4 《康塔塔》ⅠV 卡農曲音色調配對稱的拱形組織結構

如圖4所示,以卡農曲V為拱形結構的“拱頂”,卡農曲I 與卡農曲IX、卡農曲III與卡農曲VII、卡農曲IV與卡農曲VI形成音色調配的照應。而在卡農曲II與卡農曲VIII中,則更體現出樂器聲部逐漸遞減與逐漸增多的逆行關系。因此,9首卡農曲在音色調配上顯現出明顯的對稱拱形組織結構特征。

五、結語

綜上所述,建筑藝術強調結構形式與實用功能的和諧統一,以達到適用、安全、經濟與美觀的要求。同樣,在音樂藝術領域也強調音樂文本的整體建構與審美的實用功能之間的協調,作曲家通過對音高、節奏、音色等音樂要素組織結構之間關系的考量、設計,使音樂作品形成嚴密的、邏輯的整體性結構,并賦予深層次的藝術表現力。而兩者對于對稱美的美學價值的追求不僅使建筑滿足了平衡的力學原理基礎之上的實用要求,音樂獲得了整體性的結構力,而且進一步提升了建筑、音樂的審美趣味,賦予建筑作品、音樂作品豐富的藝術表現力。而以建筑結構設計所顯現出的美學取向為外部驅動力因素,它對作曲家音樂作品的建構起到了直接或間接的影響。

斯特拉文斯基新古典主義時期復調音樂體現出受到建筑結構設計對稱美影響的整體性結構思維,各音樂要素在整體結構上展現出明顯同步的關系的特點,凸顯出音樂要素富于邏輯的對稱組織結構,并形成了二分性、三分性與拱形等多元化的對稱結構,構成了復調音樂文本結構力生成的重要途徑,加強了作品內部各音樂要素結構的整體性與聚合力,賦予復調音樂豐富的藝術表現力。

[1]郭亮.建筑結構設計中對稱美法則的運用[J].民營科技,2010(5):251.

[2]伊戈爾·斯特拉文斯基.音樂詩學六講[M].姜蕾,譯.楊燕迪,校訂.上海:上海音樂學院出版社,2014:31.

[3]于潤洋.現代西方音樂哲學導論[M].長沙:湖南教育出版社,2002:62.

[4]克萊夫·貝爾.藝術[M].周金環,馬鐘元,譯.北京:中國文聯出版公司,1984:4.

Embodiment of Symmetric Beauty of Building Structure Design in Stravinsky’s Organizational Structures of Polyphonic Music

Symmetric beauty in the design of building structure not only embodies its practical function, but also improves the buildings’own aesthetic value. The aesthetic taste of symmetric beauty, as a kind of external driving force, generates a corresponding impact on the artistic creation subjects, including composers. This thesis, taking polyphonic music works in Stravinsky’s neoclassical period as the analysis object, explains the infl uence and embodiment of symmetric beauty of building structure design in composers’ symmetric overall structure thinking and music elements organization structure.

building structure design;beauty of symmetry;Stravinsky;music elements; structure thinking

J60-05

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2016.01.004(0017-04)

2015-12-11

李洋,武漢理工大學藝術與設計學院博士生,鄭州師范學院音樂學院講師。