東西方史學家著述中國史的對比分析

——以《中國的歷史·魏晉南北朝》與《草原帝國》為例

陶染春

(中央民族大學世界民族學人類學研究中心 北京 100081)

東西方史學家著述中國史的對比分析

——以《中國的歷史·魏晉南北朝》與《草原帝國》為例

陶染春

(中央民族大學世界民族學人類學研究中心 北京 100081)

《中國的歷史·魏晉南北朝》一書以外族自覺、外部勢力反過來影響中國的視角對這段動蕩的歷史進行研究,強調胡族對中國的影響,以及南方的“蠻族”在漢民族的形成過程中所起到的重要作用;《草原帝國》以游牧民族在歐亞大草原上的遷徙為主線,串連起基督教文明、伊斯蘭文明、印度文明和中華文明互動的歷史畫卷。兩部著作的作者分別來自于日本和法國,皆為外國史學家,且不同于國人著史以“漢人”與“漢人王朝”為中心的傳統。因此分析兩部著述的特點,對比東西方學者之間著史的異同,具有重要的借鑒意義,發人深省。

東西方 中國史 魏晉南北朝 草原帝國

一、試析《中國的歷史·魏晉南北朝》一書的著述特點

(一)歷史變遷的結構性分析

以往的歷史著述多以歸納規律性的特點為主,而本書作者對于歷史變遷進行結構性分析,這是一個創新,意義也更為重大,因為結構性分析可以跨越時間軸的桎梏,而規律性概括還是屬于時間范疇之內。

1、 均質性社會被打破,階層分化、私權出現

東漢末年,階層分化的出現,財富的創造和積累,使得原本經濟水平上幾乎沒有差別的平民階層,出現了廣泛的貧富差距,從而產生階級分化的新局面。豪族階層分化出來。由各階層所構成的國家和社會的“分層化”,對于一君萬民、主權在君的秦漢帝國類型的國家而言,可謂是對政權存立本身都有影響的結構性變化。秦帝國是均質性社會,而魏晉南北朝則形成分層社會,上層逐步向地方和中央晉級,“一君萬民”的結構被徹底打破。豪族將普通平民階層納入自己勢力階層之內,將先前集中于國家層級的稅收納為己有,壟斷、兼并土地的現象時有發生,公權開始受到私權的沖擊。①川本芳昭:《中國的歷史·中華的崩潰與擴大:魏晉南北朝》,余曉潮譯,廣西師范大學出版社2014年,第18—19頁。

2、意識結構分析

作者認為魏晉南北朝時期的胡漢雙方存在一種意識結構,這個結構也是超越了時間,幾乎貫穿整個魏晉南北朝時期甚至更久。即在漢族人心里,存在著文化上對胡族具有優越感的夷狄觀,但在政治、軍事上被胡族壓抑的屈辱感和恐懼感;反過來,在胡族心里,或多或少有軍事上的優越感和對漢文化的情節。總結起來就是,魏晉南北朝時期胡人在軍事上的優勢和漢人在文化上的優勢在意識上產生了一種意識結構,致使胡漢雙方長期對立和不信任。

3、地權擴大與抵抗勢力之間的矛盾

皇帝追求自身權力的確立和擴大是歷史上任何時期都普遍存在的現象,然而在北魏時期尤甚,因為在這段歷史中,胡漢對立嚴重,皇帝偏向哪一方都可能會造成權力和政權分裂的危險。有些執政者信任并任用“新人(新近納入國家版圖的人)”,而有的則依賴“舊人(構成自己權力基礎的人)”,兩種情況皆有利弊,重新輕舊會招來舊人的抗拒,甚至政權的瓦解,但若重舊輕新則與帝國國土急劇擴張,新人不斷增多的現象相背離。因此,整個北魏的帝權呈現輪流偏重新舊人的情況,而皇帝的權威必須置于超越胡漢對立、至高無上的位置,這樣才能將矛盾統一。①川本芳昭:《中國的歷史·中華的崩潰與擴大:魏晉南北朝》,余曉潮譯,廣西師范大學出版社2014年,第102—103頁。而這種“對立統一”成為跨越時間界限而存在的一種結構性模式,甚至在魏晉之后的歷朝歷代中,雖然不是新人舊人之間的對立統一,卻也存在著其他勢力之間的對立統一,比如外戚與宦官,文官與武官等。

(二)解構漢民族的形成史

《中國的歷史·魏晉南北朝》一卷中最精彩的內容之一是對于漢民族的解構。作者用了一整章的內容來闡述魏晉南北朝時期中國南方的非漢民族。從三國時期勢力強大,一度迫使孫權降低姿態,足以牽制吳國國力的“山越”(大致分布在長江中游山區)說起,到諸葛恪平定山越立下戰功,再至魏晉南北朝時期,大量原先被稱為“短人(山越)”的非漢族在戰爭中被淪為奴隸,并隨著歷史推移,到唐一代地方官為民請命,請求免去“短人”的奴隸身份,恩準之后他們被編入戶籍,納入大唐王朝統治體制之內,成為具有良民身份的新“漢族”。作者結合歷史文獻,脈絡清晰地向我們展示了“山越”隨著漢人南下,被逐漸納入“漢人”體系的整個歷史過程。而四川的“獠”亦是如此,獠在南北朝時期遍布四川全境,之后隨著漢人的遷徙與征伐,獠族的原住地已經逐漸被漢人“內地化”,中央隨后設置了州、縣等許多新的行政機構,將獠及其原住地也納入中央控制之下。另一方面,據史載,西晉時期在中國西南部貴州地區,與蠻族結為姻親的漢人被蠻族稱為“遑耶”(有親人之意),這些遑耶在當地惹是生非,形勢不妙之后即逃入蠻地,受到蠻族庇護,蠻族地盤成為收容畏罪潛逃者的地方。作者認為由此可探析當時蠻漢之間的通婚關系,兩者之間的混血程度已經相當,蠻漢的界限在當時已經模糊。

(三)中心影響邊緣,邊緣推動中心的現象

我們再談談中心與邊緣之間的關系。作者在開篇即提及,漢至魏晉積聚的文化巔峰對周邊非漢民族有極大的吸引力,東漢末年的混戰又促進了非漢族對中原的遷徙或者侵入,導致各集團之間的利益之爭更加頻繁和混亂。而生活于亂世中的人們將救贖寄托于宗教和文學,這又推動了佛教、道教在這一時期的傳播,和詩詞繪畫等藝術的一個巔峰。從這段歷史描述中,我們可以看到中心的文化吸引了周邊民族的遷徙或者入侵,造成了一定的社會混亂,而生活于亂世的人們將精神救贖寄托于宗教和文學,又再次推動了中心文化向巔峰發展。

縱觀作者筆下南北朝對峙的這段歷史,“中心與邊緣的互動”可謂體現的淋漓盡致。北方政權雖為胡人所建,但胡人君主以“中華”自居,在其統治下的中原名士也逐漸認可胡人政權并以“中心”自詡,視江南人為貉或野蠻人,他們自然質疑司馬睿東晉政權的正統性,即使是漢人主政也被視為“南蠻”國家,統治著一幫蠻民,在中原士大夫的意識里把遠離中原的南方看做“邊境(邊緣)”;另一方面,在江南人士和北來人士的輔助下統治南方大部分區域的的東晉,自認為承繼了西晉的正統,是為中華的“中心”,都城建康更是中心的中心,所以視遠離京師的地方皆為邊緣,這個邊緣既包括北方的政權也包括自身統治體系之下的嶺南等蠻荒之地。也就是說,這一時期存在并立的多個中心和邊緣, 而且這些中心和邊緣處于相互轉換的動態之中。事實上,正是這種對立轉換的動態逐漸混淆了蠻、漢、胡之間的界限,使得漢與蠻、漢與胡不同民族之間的融合不斷推進,亦成為現代漢族在形成過程中十分重要的一個歷史階段。

作者在全卷結尾部分詳細分析了華夷秩序的變貌。原屬于夷狄、從五胡中崛起的北魏,被中原的士大夫從排斥逐漸轉變為接納、承認為北朝,而在北朝基礎上發展起來的隋唐更是順理成章的成為中國的正統王朝,盛極一時,其皇族的鮮卑血統也從未成為統治的障礙。這是一種意義重大的逆轉,從秦漢到魏晉再到隋唐,歷史的流向發生變化,被中心視為邊緣的“非正統”在經歷合法化的過程之后逆轉為中心,成為真正的“正統”。作者最后總結道:五胡、北朝、隋唐,甚至日本都是以秦漢帝國為母胎,以接受其冊封的形式存在于中華的華夷秩序之中,繼而成長壯大并最終突破這一體系不斷崛起①川本芳昭:《中國的歷史·中華的崩潰與擴大:魏晉南北朝》,余曉潮譯,廣西師范大學出版社2014年版,第318—319頁。。筆者認為這對思考近代日本社會發生轉型,脫離華夏秩序,積極加入西方工業文明體系,乃至發動侵華戰爭及其之后對待二戰的態度具有一定的啟發意義。

我被她說服了。因為是同代人,很容易理解各自的苦衷。更重要的是,這次交談使我學會了換位思考。如果你試著站在大媽們的立場上去思考一下,或許就會理解當今老年婦女內心的酸甜苦辣,甚至會對她們忍辱負重、甘于奉獻,苦苦支撐著一個個家庭的毅力、韌性和無私,寄予無限同情和敬意了。做兒女的想過嗎,母親們多半輩子都在操勞,與其責怪她們,何不平時善待她們,有空多帶她們到各處走一走看一看?見多識廣,走過了、見過了、嘗過了,她們還會少見多怪么?

(四)對中國歷史的論述更加客觀、公正

作者不完全以“漢人(華夏)”和“漢王朝”為中心脈絡,在很多推動歷史進程的事件中都突顯出非漢人的參與以及他們的重要性,在行文中也多次向讀者傳遞“漢文化與非漢文化”相互吸收、借鑒的信息。

比如,書中在敘述董卓尚在甘肅“起家”的時候,聯合了當時逐漸強大的羌族,率領一支強大的軍隊,配合何進滅宦官的計劃,向洛陽進軍,擁立漢獻帝,遂掌握了政權。這在當下的中國,汗牛充棟的各種歷史著述中鮮少有過類似的表述,大概也鮮少有國人知道東漢末年群雄割據的歷史中有羌族助董卓這么一件史事。

國內的史書在述及五胡十六國時,經常會用到一個詞來加以統括,即“五胡亂華”,對漢人王朝東晉著墨頗多,善于突顯漢人王朝的負隅頑抗,以及北方各民族政權之間的混戰,包括他們對漢人王朝的“野蠻入侵”等。但在《中國的歷史·中華的崩潰與擴大》一書中我們通過一些零星的史料記載,顯然看到了歷史的不同側面。比如,后趙政權的建立者石勒在年輕時被虜至山東做漢人的奴隸,但登基為王之后,為了改變胡漢之間不信任、相互對立的現狀,對漢族實施保護政策,嚴禁胡人凌辱漢人,十分尊重漢人文化,甚至下令嚴禁漢人厭惡的一些胡人風俗,比如服喪中結婚,續娶亡兄之妻等。兩千年前的胡人君主尚能為維持國家穩定團結,而去尊重其他民族的文化,這在今天也是具有很大的借鑒意義。更難能可貴的是,作者在詳述漢人與非漢人之間爆發的數次戰爭時,這樣說道:“根據漢族的史料記載,之所以進行討伐,是因為蠻族擾亂了漢族的和平。然而,當我們站在蠻族的立場看待當時漢族所推動的開發、漢族的擴張這個問題時,討伐則意味著漢族對蠻族領域的入侵。伴隨著討伐,王朝方面掠奪了鐵、銅、銀、鹽等物質資源。另一個層面是,蠻族被抓去當兵或為奴,王朝方面又獲得了人力資源”。寥寥數句寫出一些漢人著史的偏頗與不公正,少數民族在他們筆下被刻意歪曲,數千年來卻無處伸張。

另一方面,值得一提的是,在作者的行文中我們可以看出胡人政權及其統治者并非如漢人著書中所說的對漢文化絕對的崇拜,并進而被吸收、融合進漢文化圈的情形;反而,他們對自己的民族身份有著明確的意識并把自己定位為統治本民族與境內其他民族的中國的皇帝。比如,北魏太武帝向南朝皇帝寫信自稱“鮮卑”,并以鮮卑的強盛為榮;接受經本土宗教五斗米教改革而成的“新道教”為國教,派使節祭拜鮮卑先祖的發家之地。而更有意思的是,南朝中的陳朝統治者陳氏一族長期與福建蠻族交往,接受他們的風俗習慣,發型、言談舉止也模仿蠻族。不僅如此,還得到了蠻族的支持,成為族長,甚至還通過通婚有了血緣關系,這是歷史著述中比較罕見的漢人主動向非漢人文化靠攏、學習的案例。但我們不禁要推測這種情況是否應該在漢、蠻初次相遇、毗鄰而居的歷史進程中普遍存在過,因為本土居民對于原住地地理環境的熟悉,生存技能的熟練掌握,使得新來的漢人勢必有一段時間要依附于他們,向他們學習,而這一過程很可能被漢人刻意的排除在歷史記憶之外罷了,關于客家人起源的爭議似乎能夠印證這一現象。

(五)將史地緊密的結合起來加以敘述

書中在介紹苻堅登上歷史舞臺的章節,開篇即陳述“氐族是當時生活在現中國陜西省和甘肅省的一個民族,他們以長安以西的武都、略陽為根據地,以楊氏、苻氏、呂氏等豪族為中心,勢力不斷增長,建立了前秦、后涼等政權”;在敘述陳朝的時候,特意指出陳朝的一大特點:它是第一個發端于在當時被稱之為嶺南的、尚未開發的一大片廣闊荒野地帶——廣東及其以南地區,而在江南的中心建康建立政權的王朝。

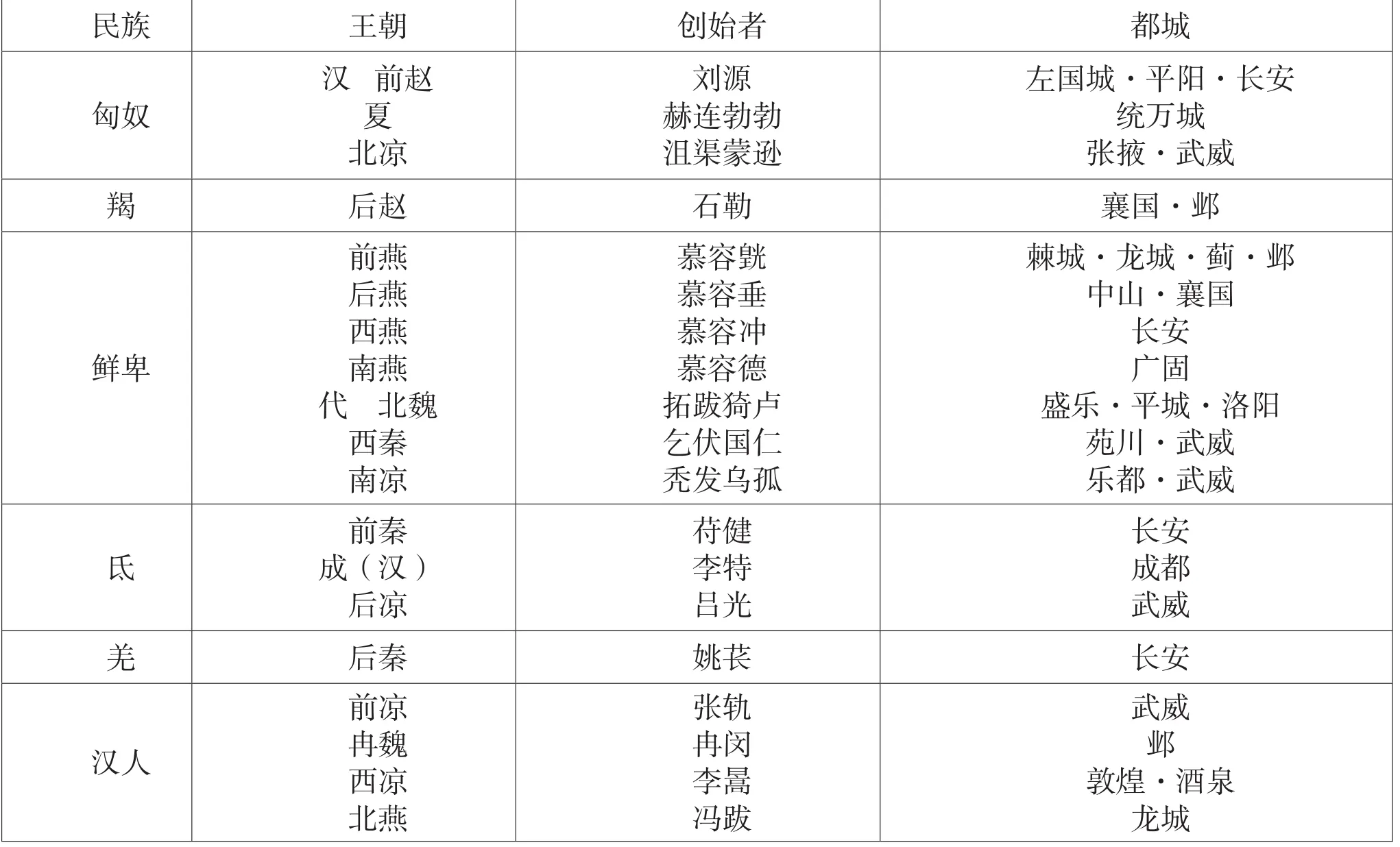

在論述五胡十六國時,清晰的列出民族與王朝及其創始者、都城之間的關聯表格(如圖一),使讀者能夠迅速的將王朝歷史與民族地理分布、統治區域結合起來形成統一的印象,較之國人著史多是按照時間順序、歷史事件更迭為線索的敘述方式,前者顯得更為條理清晰,而更重要的是這兩種表述方式背后的學術立場,甚至是政治意義也大不相同,后者強調的是漢人王朝,以漢人王朝的興衰為敘述主線;而前者希冀客觀對待少數民族政權的力量及其統治者的威懾力,書中像“前燕一躍成為中原大國”、“華北地區迎來了氐族的前秦和鮮卑的前燕這兩個大國東西對峙的時期”、“劉源、慕容廆雖然是胡族君主,卻對‘胡族終歸不能當帝王'的漢族思想進行反駁,從他們口中表現出超越這種思維的邏輯”、“當時的北魏是個強大的國家,乃至從蔥嶺以西到大秦(東羅馬帝國),百國千城,無不追隨,胡人的商隊和販客,每天都朝國境涌來,仰慕北魏風土而到此定居的人不可勝數”等表述比比皆是。

圖一 五胡十六國王朝表①川本芳昭:《中國的歷史·中華的崩潰與擴大:魏晉南北朝》,余曉潮譯,廣西師范大學出版社2014年版,第52頁。

(六)對各個時期的重要新政進行深入思考,有“酌古準今”之義

例如,為躲避戰亂而從華北大量涌入江南的百姓成為無籍流民,為避免管理上的混亂,東晉在江南當地按照難民原來在華北故鄉的所在地設置了同名的州、郡、縣,為難民新設了白籍,努力推行管理。但白籍與原住民的戶籍(稱為‘黃籍')存在較大區別,包括稅收負擔、管理系統等,這一新政的推行使得原住民與移民之間產生各種歧視、混亂和不法行為。之后,東晉意識到這一點,改進了戶籍政策,實行“土斷”,將移民戶籍從白籍改為黃籍,給移民分配新的土地,數十年之后,大多數北來的百姓已將當地視為生養自己的故土而安定下來。這與今天中國的戶籍政策也是很有借鑒意義,有區分的戶籍制度必然造成社會階層的區分和各種歧視,最終還是會導致社會的不安定。

再如,五胡十六國的成漢政權建立者李特是巴蠻,他有一位善于騎射、文武兼備的弟弟李庠,州政府認為李庠是人才遂向郡推薦,郡又將其名字上報中央,中央于是熱切的征召他,授予他中軍騎督一職。川本芳昭認為李庠并非因戰功被授予官職,而是得益于州、郡的層層推薦;但在當下,特定的群體會由于國籍或者民族等各種條件的限制,被剝奪參政權和一些就業機會。在魏晉南北朝時期,不論中央還是地方,都沒有完全將蠻族排除在選拔官吏的一般途徑之外,這一點值得我們注意和深思。

(七)十分重視歷史的細節表述

例如,在論及王朝更迭的時候,作者都會繪制出一張清晰的統治者氏族系譜圖;在出現一些民族稱謂的時候,比如鮮卑,作者會將“鮮卑”這一民族稱謂從第一次出現在歷史記載中,直至三世紀稱霸一方,這期間的來龍去脈交代清楚,大到整個民族的遷徙進程,小到鮮卑內部各個部族的稱謂、發家史都會逐次交代。這種例子在書中比比皆是;再如作者談到北周年間,公元六世紀時,“蠻”是指被漢人看不起的比“胡”還要“愚昧”的種族,清晰交代出這一時期在漢人眼中周邊民族的地位等級區分。書中在敘述重要的歷史事件、歷史人物時,常會附有考古發掘等佐證,比如在說到北魏建立者拓跋鮮卑,文中附有拓跋部起家的嘎仙洞圖片,并詳載一九八零年的考古經歷及證明其為發祥地的佐證。諸多細節可見作者用功之深,著史的謹慎。

其次,作者善用獨特的視角描述某個人物的人生起落,有政治事件中的大人物也有坎坷經歷的普通人,以此從側面解讀這段歷史沉浮。例如在描述侯景之亂時,作者用了一整節講述《顏氏家訓》的作者顏之推跌宕起伏的一生,他先在梁、北周、北齊為官,后為躲避苛政攜帶妻兒順黃河水而南下,漂泊七百里亡命北齊,之后又經歷侯景之亂、江陵陷落,在寒冬里一路步行至長安而生存下來,得以善終。作者認為正是他不平凡的人生經歷,才使得《顏氏家訓》真實而刻骨銘心,成為中國人的家教典范。并從顏的肺腑之言中作者總結道:顏之推這個人在力圖打破當時的門閥制度、企圖緩和民族間的相互爭斗,思想具有先進性。

(八)作者不會簡單的附加個人觀點或者妄下結論

但川本芳昭并不急于在書中小節處做出結論或評論,而是多采取一種啟發式的關聯性表述,既為后續鋪墊,也在循序漸進的表達自己的著史邏輯。比如,在“石勒登場”一節結尾處,作者關注石勒的民族政策與后來歷史發展由胡漢對立向胡漢融和、融合的演變之間的關聯;在“佛教與后趙”一節結尾處,作者拋出佛教信仰問題,引出關于五胡十六國、北朝各國對佛教的尊崇與王朝權力之間關系的思考。這很值得我們借鑒,一改妄下結論為后人詬病的不謹慎著史態度。

二、對比《中國的歷史·魏晉南北朝》與《草原帝國》之間的異同

《草原帝國》是法國史學家勒內·格魯塞的名著,書中將活躍于歐亞草原的匈奴、鮮卑、突厥、蒙古等民族歷史以草原帝國的視角進行研究。從上古匈奴人開始,以成吉思汗時期為重點,描述了新石器時代到清朝吞并喀什噶爾、新疆被納入中國版圖為止這片歐亞大草原上無數征服者的歷史,蔚為壯觀。由于是一部通史,書中對魏晉南北朝的論述著墨不多,也僅數頁內容。但將《草原帝國》與《中國的歷史》兩者之間作對比,仍舊是件有意義的事情,可以反映出東西方史學家在論述中國史(嚴格的說,《草原帝國》還不能夠稱為一本中國史)的時候存在的異同之處與各自的特點。我們以兩本書中的魏晉南北朝時期的歷史著述為例,試加分析。

首先,《草原帝國》的作者是以歐亞大草原上千百年來各民族之間的縱橫捭闔為著述線索,顯然不以“漢人”和“漢王朝”為切入點和中心,可以說這是它與《中國的歷史·魏晉南北朝卷》之間的相似之處。后者雖然在詳述魏晉南北朝史,不可避免的會對中原漢人與漢王朝多所著墨,但對待北方的少數民族政權已經相對客觀、公正不少,這是國人著史需要深刻反省并嘗試改變的地方。

其次,兩者都十分重視歷史的細節。他們不謀而合地都對“汗(khan)”這一稱謂做出仔細的考證,但其不同之處在于,勒內·格魯塞認為第一次出現汗或者可汗的稱號是在柔然統治整個北戈壁(東起高麗邊境上的遼河,西至額爾齊斯河上游和焉耆附近)時期,“汗”是蒙古語的稱號,取代了原匈奴的“單于”稱號,而“單于”更可能是一種突厥語稱號;但川本芳昭則認為拓跋鮮卑發祥地嘎仙洞內的祝文可見“可寒”等字樣,可認為這是此后北方民族首領“汗”、“可汗”等稱號的始源。兩者發現時間相當,皆是公元五世紀初,但發現地區以及首使民族差異很大,值得深究。其次,兩位學者都注意到魏晉南北朝時期佛教的突然興盛與推廣并對此做出試析,勒內覺得這是由于北方民族向來民風彪悍,是為蠻族,當南下入侵初次接觸漢文明而受到感化,產生了一種普遍反常的心理,即對佛教事業的熱忱與保衛,甚至認為北方民族在不同歷史時期所締造的草原帝國一再遭受瓦解的原因之一,即是由于統治者好戰的本性受到佛教各種教條的弱化。而川本芳昭認為北方的少數民族政權統治者大多具有明確的胡人君主的“自覺性”,自身有外來者的感覺,而佛教也是一門外來宗教,所以這些統治者對其更有親切感,也更利于成為他們用于安定社會的工具。筆者更傾向于后者的分析,這一時期政權頻繁更替,統治者們出身不同,文化背景差異很大,有施暴政者也有懷柔者,不能以格魯塞筆下的野蠻民族統而概之,說他們受到佛教感化太過于從個體心理層面看待問題,難免忽視佛教盛行與推廣的各種社會因素,前者結論有些草率。

第三,勒內·格魯塞的視野更為寬廣。《草原帝國》更像是一部快節奏的“電影”,你方唱罷、我方登場,書中數段就可能涵蓋了兩三百年的歷史,格魯塞并沒有像川本芳昭那樣執著于一個王朝或者一個統治民族,詳述一整個章節,而是把功夫下在橫向歷史與縱向歷史的結合,把歷史上亞洲的草原民族與西邊的歐洲大陸民族做對比,并從中得出一些相通的結構。比如把拓跋鮮卑在中國北方建立北魏政權與法蘭克人在勃艮第人、西哥特人和倫巴德人的土地上建立加洛林帝國做了對比;其次,作者有一種魄力,他很擅長于用一個民族的遷徙史、發達史和衰落史把整個歐亞大陸完全串聯起來,比如對嚈噠匈奴人的論述,讓讀者看后大呼精彩而且不得不質疑今天的歷史表述為何要人為割裂,受到國家、邊界和民族的各種桎梏。比較起來,川本芳昭則把視線集中在中國,最遠也僅擴展到古代東亞地區(古代朝鮮、日本),向西(甘肅以西)的脈絡并沒有展開,這點委實有些遺憾。

第四,兩部著作都突破了歷史學的學科界限,兩位作者將語言學、考古學、民族學的知識結合在一起,用于佐證自己的觀點。比如,川本芳昭在書中論述道“如今的中國,只有云南仍有數量極少的大象棲息,而《南史》中有一段記載‘淮南有野象數百,壞人室廬',可見六世紀中葉淮南地區至少有數百頭野象存在。但如果考慮到‘象'這個漢字的字形本身便是模擬大象的外形創造出來的,則大概可以斷定,象在中國遠古時期的分布范圍更為廣闊。既然淮南地區在這一時期還能夠有提供數百頭象群生存的自然環境,那么,這與南朝發達的貨幣經濟等情形從表面上看是矛盾的,由此推測,淮南地區乃至江南的開發也不是多么迅速的。 ”①川本芳昭:《中國的歷史·中華的崩潰與擴大:魏晉南北朝》,余曉潮譯,廣西師范大學出版社2014年版,第169—170頁。格魯塞在著《草原帝國》的過程中本就大量借鑒了伯希和的學術文章,后者語言學造詣極高,所著文獻多為民族與語言、文字之間關聯的考證,這影響到格魯塞在書中每提及一個民族時,都會闡明其蒙古語名稱、突厥語名稱甚至阿拉伯語—波斯語名稱的寫法等,也會以此作為佐證否定一些漢人史書中的觀點。

責任編輯:林建曾

Comparative Analysis of Chinese History in the Writings of Eastern and Western Historians

Tao Ranchun

A History of China — Wei, Jin, Northern and Southern Dynasties from the perspective of external consciousness and external forces in turn affecting China to research Chinese history; The Empire of the Steppes takes the migration of nomadic people in the Eurasian steppes as the main lines, to link up the interactive historical picture scroll of Christian, Islamic, India civilization and Chinese civilization. The authors of these two books are all foreign historians who were living in Japan and France, unlike the Chinese writers' tradition to write Chinese history centers around ‘Han people' and the dynasty built by them. Therefore, the analysis of the characteristics of the two books and comparing similarities and differences between eastern and western scholars, which has important reference meaning and thought provoking feeling.

Eastern and Western; Chinese history; Wei Jin Southern and Northern Dynasties; The Empire of the Steppes

K107

A

1000-8705(2016)02-65-71

陶染春,生于1987年,女,安徽人,中央民族大學在讀博士生,研究方向:世界民族研究。