百歲兄弟馬士弘與馬識途

文 張建安

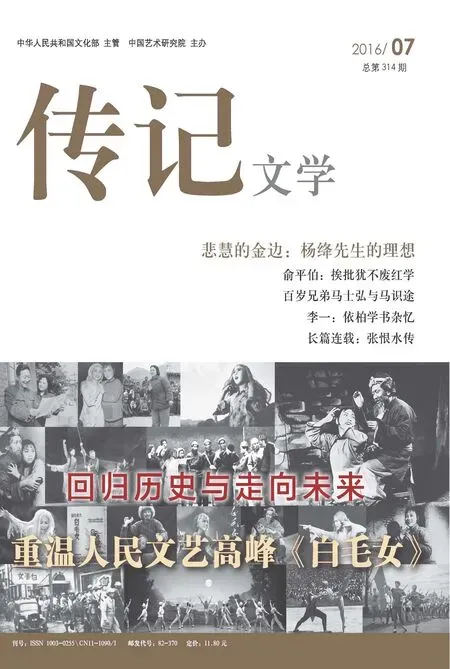

百歲兄弟馬士弘與馬識途

文張建安

突然聽到馬士弘先生去世的消息,哀悼之余,很多往事一下子涌到了腦海。除了2013年專程飛往成都采訪他的一些細節,還特別記起他多次提到與弟弟馬識途的親情。那一次,等我采訪完畢返回北京后,103歲的馬士弘還特地給我來信,提及他與弟弟馬識途的“五同

一異”。“五同”是指:“同一個娘出親兄弟;同進入百歲,士弘103歲,識途100歲;同時寫百歲回憶錄,士弘寫《百歲追憶》,識途寫《百歲拾憶》;同時(1937年)參加抗日戰爭;同時正式(1950年)參加(在成都)新中國建設工作。”“一異”是指:“一文一武。識途文,士弘武。”如今翻閱此信,仍是感慨萬千。

學習與救國

1911年,馬士弘出生于四川忠縣(今重慶忠縣)的一個書香門第,這一年正好是晚清民國交替時期,辛亥革命爆發。三年多以后,五弟馬識途出生。兄弟倆自幼同食同寢,同游同樂,同讀古籍,同聆家訓,接受了良好的教育,在嚴父慈母的教育下,養成了剛毅近仁的德行、悲憫報國的志向。

他們的父親馬玉之出任過八年縣令,嘔心瀝血造福一方,受到民眾擁戴。馬玉之嚴格教育子女為人處世之道,要求子女要以德行為先,與人為善,光明正大,坦坦蕩蕩。他非常希望子女們能到外面廣闊的天地去學習,去開拓一番事業。但由于為官清廉,馬玉之的經濟能力無法供應所有的孩子到大學深造,所以他安排大兒子在家里繼承祖業,務農經商,以此供應馬士弘、馬識途等人到外求學。

1929年,馬士弘初中畢業后到成都大學高中部就讀,兩年后回家鄉小學義務教學半年,然后前往上海,考入光華大學,半年后轉而到北平的中國大學學習經濟。三年后,馬士弘快要畢業了,他的舅舅希望他去山東發展,但在九一八事變之后的北平,已到處可見日本人迫害中國百姓的行為,馬士弘義憤填膺,決心投筆從戎,把日本人趕出中國去。這樣,他投考了國民黨中央陸軍軍官學校,接受了嚴格的軍事訓練。1935年10月,馬士弘從中央軍校畢業后,先被安排到川軍擔任軍事隊長、連長,不久后轉入國民黨中央軍嫡系主力陸軍第十八軍擔任偵察連連長,成為國民黨的職業軍官。

在此期間,馬識途也已負笈外出。1931年,馬識途進入北平大學附屬高中接受新式教育,學習中英文教材,主編學校壁報,胸懷“天下興亡,匹夫有責”之志。1933年,平津一帶的日軍更加猖獗,市民紛紛南逃,馬識途也被迫逃亡,飽嘗顛簸之苦后,轉學上海浦東中學。1935年,馬識途加入到“一二·九”學潮當中,呼吁“停止內戰,一致對外”,他還參加了上海學生組織的“南京請愿”,謀求救國之路。學潮退后,馬識途見到揚州中學辦大學先修班的廣告,便跑到揚州就學。他此時仍不忘救國鴻志,邊學習邊辦壁報宣傳抗日,結果遭到校方嫉恨,唆使當地學生尋釁打架,然后將其投入大牢。臨被抓前,馬識途急中生智叫四川同學給三哥馬士弘發電報求救。等馬士弘心急火燎地趕往揚州救出弟弟時,馬識途已在大牢中吃了很多苦頭。這是馬士弘第一次救弟弟。二人此時已有不同的政見,但兄弟情深。馬士弘請弟弟吃東坡肘子時,閉口不談國事。

1936年,馬識途考入南京中央大學工學院化學工程系,希望走實業救國的道路。然而,面對日軍在中國橫行的殘酷現實,馬識途無法做到“兩耳不聞窗外事,一心專讀科學書”,他參加了共產黨領導的秘密革命組織南京學聯,積極參加南京學生的愛國運動。他認識了志同道合的女同學劉惠馨,二人互相促進,革命熱情更加高漲。一次學校慶典中,馬識途與劉惠馨傾聽了已經工作的校友的講述,才知道這些人畢業后只能給別人當“擺設”當“花瓶”,這對他們是一個很大的刺激,“工業救國”的美夢徹底破碎。馬識途進一步認識到國民黨的腐敗,他毅然放棄了繼續深造的條件,走上了坎坷的革命道路。不久,馬識途成為中共地下黨員,手無寸鐵地在危險的敵統中心工作,真正是九死一生。而馬士弘則在關鍵時刻向弟弟施以援手。

危難見真情

1940年,馬識途擔任中共鄂西特委副書記。他已和劉惠馨結婚,并一起在湖北恩施進行地下活動。就在這一年,他們的女兒出生了。馬識途樂開了花,這在革命歲月中是多么溫馨的事呀。可是,沒過多久,劉惠馨便因叛徒出賣,被敵人抓了起來,小女兒也被帶到了獄中。出事時,作為地下黨的領導同志,馬識途正在各地巡視。等不幸的消息傳來時,馬識途立刻意識到至愛的親人將永遠離開他,心中悲憤至極。然而在當時的情況下,馬識途不僅需要保全自己,更要想辦法做好地下黨的善后事宜,疏散地下黨成員。他強忍著悲痛,處理了一些事情后趕緊離開,到達重慶八路軍辦事處。

此時的馬識途早已上了國民黨的黑名單。正在八路軍辦事處的周恩來對他說:“按照中央的方針,你要隱蔽一段時期,積蓄力量,以待時機。你舊社會還有沒有關系?暫時隱蔽起來。”馬識途回答:“我回老家,到我父親那里。”馬識途想著坐輪船回忠縣,但他已被通緝,碼頭上到處都有特務,而且無論坐船坐車,都有憲兵嚴格檢查,稍有懷疑就會被扣下來,他一個人很難回到忠縣。在情況非常危急的時候,馬士弘在父親的吩咐下,匆匆忙忙來到重慶,尋找五弟。

時隔三年,馬士弘已是國民黨少校參謀。在參加“八一三”淞滬戰役后,他先后轉戰江西、浙江、湖北、湖南、四川等地。知道弟弟有事,馬士弘立即以出差為名到達重慶。但重慶那么大,馬識途又不敢公開露面,馬士弘也不敢大張旗鼓地去找,怎么辦?馬士弘想來想去,實在沒辦法,最后決定在報紙上刊登消息。他當然不能在報紙上直接寫馬識途的名字,而是這樣寫:“五弟我已到渝,見報,速來朝天門忠和鹽號,一唔三兄。”他想,如果馬識途見了這些文字,會明白的。這其實是一個沒有辦法的辦法。因為一張報紙那么大,都是廣告,那個豆腐塊大的廣告,弟弟能看到嗎?馬士弘登了廣告后,就在忠和鹽號焦急地等待,一直等了三天。奇跡終于出現,馬識途竟然見到了那則廣告,來了,馬士弘、高興得一下子把弟弟擁抱起來。此后,靠著馬士弘的一身戎裝,兄弟倆安全地回到了忠縣。

馬識途回家后,本打算過段時間再走,可是不到一個月的時間,馬士弘所在部隊最高長官羅廣文的老婆突然來到他家,意外地見到了馬識途。雖然馬、羅兩家是世交,在父親和馬士弘的周旋下,羅廣文暫時沒有抓捕馬識途。然而,部隊的參謀長已在暗中布置羅網,要抓馬識途。馬士弘得到消息后,馬上回家,連夜帶著馬識途離開險地……

不過,要說明的是,此時的馬士弘救弟弟,完全是兄弟情深,對共產黨并沒有什么好感。真正觀點上的轉變,是在他見過弟媳劉惠馨以后。

劉惠馨被抓捕后,和剛剛兩個多月的女兒一起,被關押在湖北恩施方家壩獄中。1941 年4月,馬士弘參加過異常激烈的宜昌戰役返回戰區后,父親寫信要他去看望弟媳。馬士弘抱著試試看的心情來到恩施,通過副參謀長劉云翰等人的關系,經過三道關口,終于見到劉惠馨和她出生不到一年的女兒。他們互相點頭后落座,然后便有了下面感人的一幕。

馬士弘說:“父親要我來看望你們母女,母親也很想念你。”劉惠馨說:“感謝爹媽的關懷。”馬士弘看見自己的小侄女又瘦又小,急切地問:“你有奶喂她嗎?”劉惠馨說:“獄中伙食粗劣,連大人都受不了,哪里還有奶?”馬士弘又問:“那娃娃吃什么?”劉惠馨回答:“沒辦法,我只有把粗糙的飯,先嚼得很爛,再吐出,向小嘴一點一點地喂。”

四月的天氣已漸漸熱了,馬士弘見弟媳只穿一件空心棉襖,就說:“你怎么沒穿內衣?”她說:“撕來做尿布了。”

馬士弘進一步知道:獄中硬板床上鋪那個席子沒辦法睡,到了晚上,劉惠馨要把自己的空心棉襖脫下來,鋪在席子上讓娃娃睡。

馬士弘心里好難過,不由得掉眼淚。劉惠馨微微一笑,說:“三哥,干嘛這么婆婆媽媽,有啥子呀,共產黨員就這么樣子。”

馬士弘攝于1941年,時任國軍18 師53團3營少校營長

馬士弘一剎那非常感動,弟媳明明知道自己沒多少時間了,還對孩子那樣好。馬士弘暗示,馬識途現在安全,劉惠馨欣慰地點一下頭。出來后,馬士弘給了看守所所長400元大洋,請他多關照。他還買了大人小孩衣服、白布、奶粉、白糖等,托人送去。但他也只能做這些事了,他無法救出弟媳和侄女。1942年初,馬士弘在部隊得到消息,劉惠馨已被殺害了,劉惠馨的孩子則失蹤了。馬士弘想要找到孩子,可那個年代,到哪里去找呀?

2013年5月的一天,我采訪馬士弘。他鄭重地說:“我就是在那次看望劉惠馨以后,對共產黨的態度完全改變了。劉惠馨個子不高,但她的堅強、她對孩子的愛、她的大無畏的精神,讓我感受到什么是真正的共產黨員。”

戰后重逢

自1940年馬士弘幫助弟弟脫離險境后,兄弟倆一別就是近十年。馬識途先后在云南、四川從事地下黨的活動。他還想辦法考入了云南的西南聯合大學,一邊學習,一邊發展地下黨的組織,并爭取和聯合聞一多、吳晗等進步人士反抗黑暗勢力,做出突出的貢獻。

馬士弘則跟隨軍隊開赴鄂西前線,一直擔負著守衛長江石牌要塞及三峽地區任務。他曾親口向我講述一場非常重要而激烈的會戰:

1943年的石牌要塞會戰非常重要。如果打不好這場戰役,國民黨就很危險了。從長江口一直到重慶這一段,有七座要塞,石牌要塞是最后一個要塞。如果石牌要塞守不住,日本軍艦就可以長驅直入到重慶。那國民黨就完了。但是這一仗我們打贏了。這場戰役,日軍投入海陸空二十幾萬人,志在必得。我們也有二十幾萬人。那個時候我還是當營長。我就是在這一戰受了傷。這一仗打得很激烈。每個師長都寫了遺書,每個少將以上都寫了遺書。就是打得最后只剩一個人,也必須要守。如果打仗中有人逃走,就軍法從事。所以呢,每個人都有必死的決心,蔣介石把這一仗看得是最重要的。

石牌要塞很寬,有幾十里。那個地方很險,那個山呢,只有石頭,不長樹。就像昆明那個石林,但比昆明那個還高。石頭底下挖空,放炮。不僅放大炮,還有小炮。一直打了28天,最后打敗了日本人。

當時我擔任18師53團副團長兼第三營營長。有一天,我營和日本一個大隊在溝里遭遇,這個時候絕對不能退后,誰也不能退,退就完了。我們打了一天。第二天,我的副營長的下巴被打下去了。指揮就成了我一個人了。日本在對面山上有機關槍,我沒看到。子彈飛了過來,我沒注意到,但我正好在扭頭,嗖的一下,我自己都不覺得有子彈過去。當時的戰斗是非常緊張的。那個子彈從我額頭擦過去,就流血了。但我以為是汗水。緊張嘛,前面打得很激烈!前面那個連說,兵都死了幾十個。我就派兵去增援嘛。正在這個時候,我身邊的衛兵說:“營長,你受傷了。”我一摸,人就昏了。但我考慮,我是營長,我要下去就沒人指揮了。我告訴衛士:“你不要說。”然后我就喊衛生員,給我包扎起來。我又繼續在那指揮。一直打到黑了,團里面曉得了,就帶著兵,從日寇背后打了過來,日寇就跑了。我們就追過去,打贏了這場戰斗。這只是小的戰斗。整個會戰,幾十萬人呢……

青年馬識途

這就是當時戰爭的真實情形。而在湘鄂大會戰中,馬士弘帶領他的部隊追擊日寇,還成功地救出了512名中國年輕婦女,可謂功德無量。

1945年抗戰勝利后,馬士弘曾因憎惡國民黨搞內戰而離開軍隊。但不久之后,因父親不愿意他在家里閑住,他又回到部隊,曾擔任國民黨國防部上校科長和副處長,主管全國陸軍編制。1949年,馬士弘被任命為國民黨第十五兵團一〇八軍二四一師少將副師長。同年12月,馬士弘與他所在的部隊國民黨羅廣文兵團起義。由于他積極促成起義,羅廣文特別任命他為聯絡官,代表兵團去成都的解放軍司令部向賀龍司令員報到。這一次,他與弟弟馬識途又意外地相逢。

原來,馬識途從西南聯大畢業后,遵照組織上的安排,又重新回到四川,在敵人的包圍中展開“命懸一線”的地下工作。這一時期,馬識途與志同道合的地下黨成員王放結為革命伴侶。他們一起戰斗,歷經千難萬險后,終于以豐碩的成果迎來中國的解放。1949年12月28日,成都解放日。解放大軍舉行了盛大的入城式,隊伍以首長們的一隊小車為先導,馬識途作為熟悉成都的地下黨負責人,坐在第一輛吉普車上。

馬士弘是在1950年1月1日前往解放軍司令部向賀龍司令員報到的。賀龍正在會議室開會,里面人很多。馬士弘忽然看見這些人里就有他的弟弟馬識途。馬識途已成為成都市軍事管制委員會委員。他也看到了馬士弘,驚喜地打招呼。兄弟重逢,真是喜出望外,而聯絡工作也就更加順暢了。第二天中午,人民解放軍十八兵團司令員周士第設宴招待了羅廣文與馬士弘,馬識途做陪。接著,周士第委任馬士弘為解放軍十八兵團設在成都的聯絡處長,專門負責羅廣文兵團聯絡事宜。1950年1月4日,成都市人民政府成立,周士第兼任市長。1月15日,成都市商會實行軍事管制。周士第從馬識途處知道馬士弘在大學是學經濟的,在成都供職和生活時間較長,認識一些工商界知名人士,于是調馬士弘到成都軍管會工商處,并派他擔任成都市商會軍代表助理。

建國之初的工作

生命中總是有意外的轉機。馬士弘沒想到自己起義后竟會受到共產黨的重用,十分欣喜,全身心地投入到新中國的建設。

當時的成都市場出現了混亂局面,舊商會根本無法控制,很多商店、工廠都關門了。在這樣的情況下,成都市軍事管制委員會決定對市商會實行軍事管制,收拾國民黨留下的爛攤子。馬士弘到軍管會接受任務時,周士第指示:“目前要做好兩件事,一是商店開門,工廠開工,保障供給,穩定物價;二是做好稅收工作,爭取提供市財政全部預算的80%。”馬士弘問軍代表金力聲:“如何開展工作?”金力聲說:“深入調查,沒有調查就沒有發言權;走群眾路線。”回到商會后,馬士弘徹夜難眠,感到壓力太大,私下去請教馬識途。

馬識途剛被任命為成都市委組織部長,說:“不要怕,有黨的領導和支持,大膽地按政策辦事,多請示,多匯報。”馬士弘暗下決心,一定要抓住這個讓他發揮才能的難得的好機遇,真心實意努力工作。他用三天時間深入調查,找到他所認識的幾位工商界知名人士,包括商會會長和抗戰時遷川工廠的廠長、經理,舉行座談。又深入到重點行業,訪問了幾位理事長,基本了解當時成都市工商業存在的問題。知道這是一個大城市在新舊政權交替時必然產生的現象。當務之急,是安定人心和化解工商業者的疑慮心理。

針對這些問題,馬士弘結合一些工商界人士提出的意見,擬出對策和解決辦法:

對于征稅問題,雖然財政需款心急,仍應以“養雞生蛋,培養稅源”的宗旨,源遠流長得好。

對于解決急需問題,馬士弘建議先向人民銀行在代管各私營銀行存款中借用,共60億舊人民幣,到開征一季度營所兩稅時補還。

馬士弘的申報案經軍代表金力聲同意后,分報市委、市政府和軍管會會同審核,批復照辦。由軍管辦印制宣傳小冊,發給各同業公會,同時分別請市委、市政府、軍管會領導做報告。各行業理事和工商代表聆聽后回去傳達,做到家喻戶曉。這樣處理以后,工商界人士疑慮頓釋,收到預期的效果。他們還配合職能部門采取措施,加強城鄉治安管理,使農民放心運農產品進城;取締黑市交易,打擊投機倒把;對工人進行教育,遵守勞動紀律,改善勞資關系,搞好生產和營業。到三月底,整個成都市的工廠、商場基本上大批開工、開門了,生產逐漸走上正軌。

前面的工作做好后,馬士弘得到更多的信任和支持。新的成都工商聯籌委會成立后,他被選為秘書長。為配合行政需要,市委還任命他為市工商局行政管理科科長。他一身兼三職,白天在工商聯,傍晚回工商局處理科內公事,批閱文件,沒有休息過一個星期日,但他感到非常充實,十分愉快。馬士弘晚年這樣回憶:“從我擔任助理軍代表到后來任工商業聯合會籌備委員會秘書長,有近三年時間。這三年正是黨和政府帶領和依靠廣大人民克服重重困難,千方百計恢復和發展國民經濟的重要時期。因為工作關系,我有幸親眼目睹了中共成都市委為恢復經濟作出的艱苦努力,也在黨的領導下直接參與了一些工作,身心都很愉快。在這個時期的工作中,成都大多數私營工商業者深明大義,認真接受黨的領導,擁護黨的對私改造的方針政策,積極努力經營,按月完成稅收,為成都國民經濟的恢復和發展作出了貢獻。抗美援朝期間,全市工商界積極響應號召,捐獻六架戰斗機,踴躍購買拆實公債,許多人和事都給我留下了深刻印象。由于黨的政策好,通過國營企業的收購、包銷、加工、訂貨等扶持措施,私營工商業很快得到全面發展。由1950年底經過登記的18600多戶到1951年12月增加到34600多戶。新開業的幾乎增加一倍,而稅收由1950 年12月止全年所營兩稅共收交285億元,到1951年12月增到415億元,增加了43%。生產發展了,商品豐富,商業也就繁榮起來,國私兩營,同步興旺,物價穩定,一派繁榮景象。1951年第二屆成都市人民代表大會,我被選為人民代表。黨對我信任,賦予我職權,我兢兢業業正確對待。做出一點成績,卻給我不低的享受和榮譽。對中國共產黨,我是赤誠擁護的。”

馬識途可能要更忙一些。新中國成立后,他先后擔任四川省建設委員會主任、建設廳廳長及中國科學院西南分院黨委書記、副院長、中共中央西南局宣傳部副部長、科委副主任等職,盡心盡力地為黨和國家奉獻自己全部的才智。尤其令人欣喜的是,他與劉惠馨失蹤近20年的孩子竟然找到了。原來,劉惠馨在走向刑場時,巧妙地將孩子放置在路邊。等押解劉惠馨的人返回時,孩子已經不在了。一個工人家庭收養了孩子。這件事令馬識途喜出望外。他拿起了筆,根據劉惠馨、何功偉等人的事跡,創作了長篇小說《清江壯歌》,使烈士的英名激蕩于中華大地,感動了20世紀60年代的中國讀者。

在很小的時候,馬識途就喜歡文學。年輕時曾辦過文學刊物,1935年起開始在一些報刊上發表短文。第一篇文章《萬縣》發表在葉圣陶主編的《中學生》“地方印象記”征文中,還獲得六塊大洋獎金。1942年,他開始創作《夜譚十記》,但在1946年奉命到四川做地下工作前,他不得不將原稿焚毀。1949年以后,馬識途主要從事黨的宣傳工作,他又開始利用業余時間進行創作了。1959年,馬識途在《四川文藝》發表了短篇小說《老三姐》,此后陸續在《人民文學》《解放軍文藝》等發表短篇小說《找紅軍》《接關系》《小交通員》和《回來了》等等。他也開始重寫《夜譚十記》,人民文學出版社已向他約稿,只要一寫完就可以很快出版。然而,劫難又一次來臨,不僅《夜譚十記》又一次“被判死刑”,而且馬識途本人也又一次陷入巨大的苦難當中。

劫難中的兄弟情深

首先受到劫難的是馬士弘。

1952年11月,成都工商局的“三反運動”開始了,馬士弘被調回局里參加運動。局里發動“大膽懷疑”,很自然就盯在馬士弘身上,說:“馬士弘本身就屬于資產階級,長年在資產階級窩里鬼混,還能沒有問題嗎?肯定被腐蝕了。”馬士弘雖然嚴詞駁斥,但運動聲勢大,他百口難喙,轉瞬間就由一位受領導器重、群眾夸譽的中層干部變為“居心叵測混進革命隊伍的假積極分子”。很快,馬士弘被以“莫須有”的罪名判以機關管制兩年。他的家被抄了,連妻子給孩子所織的十多件新舊毛衣也被強行拿走,妻子因此生了一場病。緊接著,馬士弘的房產也被全部沒收,一家人擠在一個小房子里,饑寒交迫。在這樣的情況下,原來的由兄長幫助弟弟,轉為弟弟幫助兄長了。

這年冬天,馬士弘的孩子萬杰穿著單衣走在寒風中,馬識途妻子王放見了,趕緊牽孩子去商店買一件新棉衣、新棉鞋穿上。馬士弘說:“在困難的時候,孩子們仍能按學齡升級,沒有荒廢,這主要得之于我五弟馬識途的資助。他那時擔負著贍養我媽媽、救濟岳父家和撫育三個女兒等重擔,無有余資,仍毅然從1956年起,每月補助二十五元,逢開學時是五十元,直至1964年我主動請免才停,一共八年,這是手足情深呀。”

雖然有人想方設法搜集馬士弘的“黑材料”,想盡辦法想要整垮馬士弘,但查來查去,并沒有查到什么,相反,馬士弘是有功的。同時,由于工商局長金力聲一直不同意整馬士弘,所以原本兩年的管制被縮短了,一年后即撤銷了對馬士弘的管制。然而,馬士弘仍不被信任,被下放到成都市食品公司,一直到1975年退休。在食品公司,馬士弘又經歷了千般劫難,最苦的時候,他想自殺,但為了孩子,他還是忍辱活了下來。這些劫難中,有一次是與弟弟馬識途直接相關的。

1966年“文革”剛剛開始,馬識途就被打成“走資本主義道路的當權派、寫反黨反社會主義文學作品的反革命修正主義分子”,隔離審查和入獄達六年之久,遭受各種折磨。如果說,馬士弘是食品公司最大的批斗對象,馬識途則是四川最大的批斗對象。各種勢力都想盡辦法要從馬識途的政治歷史中找到問題,造反派們還因為爭奪馬識途發生武斗,他們下決心要把馬識途打成叛徒,并以此為突破,揭發出一個叛徒集團,以使自己名利雙收。這樣一來,馬識途不僅遭受種種恥辱和迫害,還多次到了性命攸關的地步。

有人還試圖從馬識途的哥哥身上找到突破口,于是,馬士弘再次遭殃。1967年,四川省革委會成都軍區派來兩名軍官到食品公司審問馬士弘,要他坦白1941年馬識途回老家隱藏那段時間是在進行叛黨活動。馬士弘回答:“馬識途那時是鄂西特委副書記,因叛徒出賣,他的妻子劉惠馨剛生了孩子被國民黨特務提去,后被殺害。他當時不在家,躲過一劫。那時正逢國民黨‘反共’高潮,周恩來要他暫時利用舊的社會關系,按黨中央指示‘隱蔽精干以待未來’。我父親命我去重慶接他回家。我其時是國民黨軍隊十八師少校參謀,部隊駐扎忠縣。我去重慶以登報形式找到了他,把他接回家,住了二十多天。他感到忠縣有軍隊,非久留之地,就在父親的安排之下,去川西洪雅我大哥處住下。他在家中二十多天,不出去,也不和任何人沒有接觸。他是不是叛徒,我不在黨,我不知?我去接他回來,一來是父命,二來是出于弟兄手足之情。”馬士弘如此回答顯然不是兩名軍官想得到的。他們連續審問馬士弘七天,一開始態度特別好,還許諾給馬士弘高官,但馬士弘不可能昧良心亂說。于是酷刑來了,他們開始用恐嚇、欺騙的方式,達不到目的,就要馬士弘跪在玻璃渣上,打他,侮辱他,想著法子整,但無論怎樣,馬士弘咬緊牙關,絕不屈服。

2013年5月13日,本文作者張建安在采訪馬識途時合影

千錘百煉二壽星

“文革”結束,馬士弘、馬識途兄弟終于迎來了生命中的第二個春天。他們的冤案都得到了平反,過上了幸福的生活。

馬識途重新拿起了筆,不僅再次將《夜譚十記》寫完,而且創作了大量的作品。2005年,長達500萬字的《馬識途文集》出版了,里面包含了小說、雜文等多種文學體裁,一時轟動全國。馬識途還重新拿起了毛筆,在博大精深的書法藝術中陶冶情操。他的書法以隸書為主,汲取了漢簡的精妙,并熔鑄篆法,形成獨特的風格。他的精神境界尤為高遠,認為“書貴有法,書無定法,要在于有法中求其無法耳”。他更將自己的人生體驗融入到書法作品當中,很多書法都是他生命的寫照。當2014年“馬識途百歲書法展”在北京舉辦時,作家王蒙當場吟誦馬識途書法中的對聯,稱贊不已,說:“‘人無媚骨何嫌瘦,家有藏書不算窮’,境界非常高。馬識途老大哥了不起。……‘能耐天磨真鐵漢,不遭人妒是庸材。’看來馬識途先生他也有遭人妒的經歷,也有遭天磨的經驗,行啦,很過癮。”他還兩次高吟馬識途的這幅對聯,說:“‘與萬卷詩書為友,留一根脊骨做人。’‘與萬卷詩書為友,留一根脊骨做人。’馬識途先生,我服了您啦!”

馬士弘也開始安度自己的晚年。1982年正式平反后,他被特邀為成都市第六、七屆政協委員,發表若干篇回憶文章,并花費數年時間寫出《四川忠縣石寶鄉坪山壩上壩馬氏家史先父馬玉之生平述略》一書。他還八十學唐詩,書寫古詩詞。他也關心國家大事,關心民生,匯10000元資助忠縣將軍林的建設,還慷慨解囊為蘆山地震捐款……

2013年5月16日,本文作者張建安在采訪馬士弘時合影

經過了千錘百煉后,馬士弘與馬識途的兄弟感情更加深厚了。2006年12月,馬識途臨去北京前特地為馬士弘寫了一首蘇軾詩句條幅:

此去青山可埋骨,他年夜雨獨傷神。

與君今世為兄弟,又結來生未了緣。

附語:士弘三兄,與我自幼同起居,共學讀,感情靡篤,及長,天各一方,勞思無已,退休后,來往頗密,匆匆均已愈九十,白首相聚,怡如也。今檢出東坡在臺獄中贈弟子由詩句,囑書贈之。五弟識途書。

2006年12月

馬士弘為這幅書法作品裱褙后懸掛于書齋,經常誦讀,手足之情,油然而生。他們兄弟間九十多年來風雨歷程所積累起來的堅貞情感,又豈是今生所能了結?

馬士弘100歲時曾得了一場大病,在醫院做手術搶救了過來。有記者問他有什么心愿。他說:“國強則民富,民富則人壽。我的愿望就是參加我弟弟100歲的生日。”他的愿望顯然已經實現。不僅如此,馬識途在100歲時還到北京參加“馬識途百歲書法展”。他現在雖然已經102歲,仍筆耕不輟,是令人敬佩的老壽星。

如今,105歲的馬士弘老人已經離開人世,但他的人生可以說沒有什么遺憾了。還記得和他在一起時,他的豁達和開朗,他的充沛的令人驚訝的精力;還記得每次去他家,他都待我為忘年交,熱情地請我吃飯,而且換著花樣;還記得我在撰寫他口述的《百歲追憶》過程中,一次次彼此間的書信往來;還記得《百歲追憶》出版后,他在電話中爽朗的笑聲……這一切均已逝去,卻又如在昨日。

責任編輯/胡仰曦