宋代巴蜀郡圃興盛及其原因淺析

李聞杰

?

宋代巴蜀郡圃興盛及其原因淺析

李聞杰

郡圃是我國古代園林的一種類型。宋代巴蜀郡圃眾多。宋代巴蜀地區經濟文化的發展和繁榮促進了郡圃的盛行;士大夫階層的壯大影響著郡圃的審美情趣和藝術風格;城市市民階層的壯大和對閑暇生活的追求促進了城市游樂之風的盛行。

宋代;巴蜀;郡圃;興盛原因

【Abstract】Junpu is a type of ancient garden in china. There were many Junpus in Bashu area in the Song Dynasty. Bashu's economic and cultural development and prosperity promoted the prevalence of Junpu in the Song Dynasty. The growth of literati class affected the Junpu's aesthetic and artistic style. Moreover, the growth of civil class and the pursuit of leisure life promoted the prevalence of urban tourism.

【Key words】Song Dynasty; Bashu; Junpu; prosperity reason

郡圃是我國古代府州衙署治所園林的簡稱,作為古代園林的一種類型,成為我國園林的重要組成部分。尤其到了宋代,無論是地理志還是文人詩文集中都有關于各地郡圃的大量記載。本文擬就宋代巴蜀郡圃興盛及其原因進行分析。

一、宋代巴蜀郡圃眾多

巴蜀郡圃作為府州治衙署的重要組成部分,主要為官員提供偃休習射、四時觀景、蔬圃稻植、賞花品果、雅集宴飲、倡和題詠的場所。在宋代,郡圃園林往往在寒食、清明節等節日定期向市民開放,縱其游觀,成為大眾游樂的好去處。

《永樂大典》所引《江陽譜》記載了宋代瀘州郡圃有東園、西園、北園,規模宏大。如瀘州郡圃東園即熙春園。該園“久蕪不治”,于是“帥守尚書楊公鋤荒洞窒,疏為三徑,以暢盤旋。自得禮堂之后得故亭,榜曰抱膝。架橋曰太一蓮,以達池亭,亭曰方壺。后復架橋達淇奧,曰八月槎。淇奧之后得書室,移遂志齋顏以揭之。循觀音堂而左曰列岫、曰浮月、曰朝陽閣、曰護寒,皆公之所更革也。復自抱膝之左,結茅曰草廬。自草廬直北曰月窟,曰清芬,經達園門曰清風圃。又自草廬而左為桃李場……自桃李場而北,直貫四香亭,夾徑為二庵廬,東曰秋巖,西曰春塢。”該圃雖無“徑丘尋壑之意”,卻有“池臺亭榭之美”。

瀘州西園與東園相比,更得山水形勝之美,該園為帥守尚書楊昉(字汝明)所辟,旁通鈐幹廳,右傍小山,后瞰水池,“有巖壑林麓之狀”。該園從衙署西面進入,有東川道院,道院之后有荔丹園,“為郡治絕品”。其下作自知亭,取杜甫“紅果酸甜只自知”之句。自知亭左右兩翼廡廊,東曰橘中之樂,西曰山中之樂。亭后有臺,循臺而右,緣石磴,越小橋,有云雨觀,取范成大所作樂府“借君南定倚欄干,和雨和云仔細看”之語。自觀而東,有亭介于園池內、外水之間,池中波光鱗鱗,清澈透明,舊名五柳亭,后改名冰壺。自觀而南,尋石徑,緣山坡而下,在小山懸絕處有一小亭,名環觀。自環觀亭而下,與道院相會,繼續前行,有環翠、映紅、粹芳、錦繡谷諸名勝。錦繡谷下俯瞰深池,如在巖谷之底,這里“異木名花,幽篁靈草,牙排棋布,蔭匝柯交”。春夏秋冬,四時之景,各有不同。春則有“牡丹海棠”,“夭桃艷李”,又有“幽蘭被徑,紅藥翻階”;夏季則有“海榴噴火”、“丹荔含漿”;秋季則有“黃花薦修齡之酒”、“芙蓉集初服之裳”,又有“丹桂飄香,綠橘登俎”;冬季則有“江梅一色,傲雪欺霜。”游人若此時“俯欄于濃陰隱映之間,步梯磴于翠阜縈紆之際,擷英攬秀,潄潤含芳”,四時之樂,皆有不同。

相較于東園和西園,瀘州郡圃北園則更得山川之勢。瀘州北園在北巖之上,有北定堂,堂后有臥龍堂,臥龍堂之后有曲徑,直通桃源。在桃源前面有一條蜿蜒的山路,梯山而上,有橘洲、道山、蓬丘、無盡藏諸勝跡,極為清邃。該圃“雖無花木之秀,然兩江橫陳,群岫環列,奇形異態,在在不同,則又非東、西園所能及”。從中可以想象瀘州北園在山勢迤邐、岷江繞郭、山水交會的自然環境中呈現出的園林意境之美[1]。《輿地紀勝》也記載:“北巖,在州治水北,與南定樓相對。舊止小庵,尚書楊公汝明鼎新,創為大剎,又于寺北作北園,建北定樓及五峰書院,以為士友會課之所,月書季考,若郡學焉。”[2]

除瀘州外,宋代巴蜀郡圃分布廣泛,諸如達州、巴州、順慶府、閬州、隆慶府、雅州、潼川府、合州、資州、重慶府、忠州、昌州、梁山軍、長寧軍、興元府、洋州等都有郡圃。這些郡圃中既有魚池、溪流、井泉,也有地形高爽之地,如順慶府郡圃內有九崇山[2]。昌州郡圃有一個面積很大的鑒湖,圍繞湖的周圍“亭樹對列”[2],異香堂、平山堂、香霏霏堂、先春閣、春風臺與周圍的水色天光融為一體,昌州郡圃“以海棠名”,每當海棠盛開,景色更加宜人,仿佛讓人置身于“東風嫋嫋泛崇光,香霧霏霏月轉廊”的意境之中。在鑒湖旁有一大片濕地,名芙蓉洲。為方便郡人通行和游觀,在鑒湖旁修建了云錦渡,并且“有亭架于墻之兩隅”[2]。像昌州郡圃擁有大面積湖景的還不止一處,如崇慶州西湖“在郡圃,蓋皂江之水皆導城中,環守之居,因潴其余以為湖也。”[3]黎州有東湖,在黎州宣撫司治舊州圃,湖方廣十丈,芙蓉萬枝,錦麟千尾,架橋其中,揭亭橋上,名喚魚亭[4]。潼川府流杯池在“府治后圃”,形如琵琶。兩股屈曲,長三丈許。該池開創于唐天復年間[2],屬人工開造的景觀。普州樂至縣圃南山下有一處天然石洞仙游洞,“可容十許人”[2]。洋州郡圃山水構成更為豐富多樣,既有橫湖、冰池、竹塢、荻浦、蓼嶼等水景湖島,也有荼蘼洞、篔簹谷等石洞山谷景觀[2]。

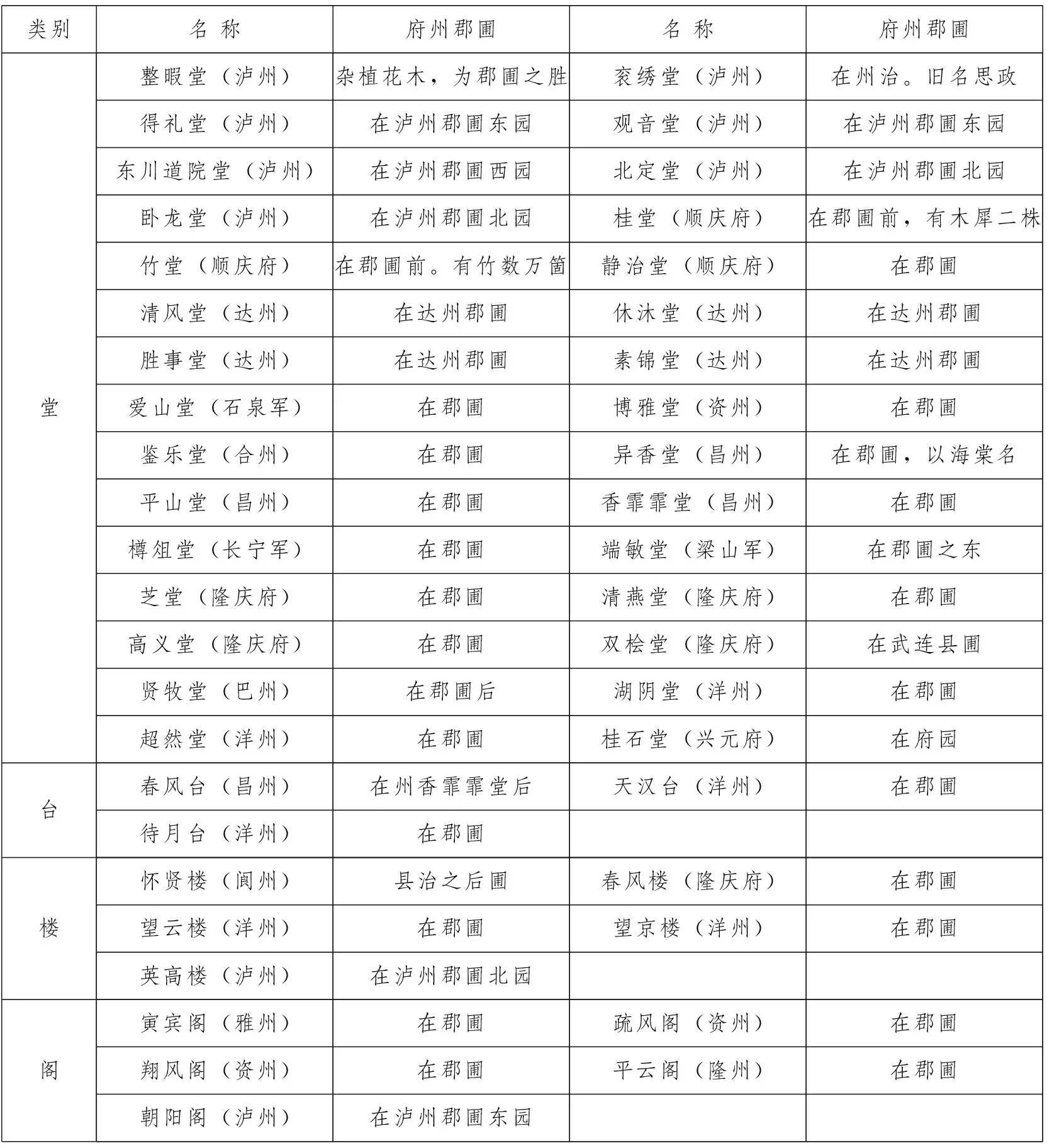

在宋代巴蜀郡圃中,修建了眾多的亭臺樓閣、軒榭堂館等,與相應的場景相結合,形成豐富多樣的空間形態,其中洋州郡圃建筑最具代表性。“洋守所居園池在西南諸郡中最為佳絕”,“郡圃亭榭,以二蘇、文、鮮于四先生詩文為重”[2],其“佳絕之處,過于所聞”[2]。洋州郡圃有書軒、望云樓、天漢臺、待月臺、二樂榭、吏隱亭、霜筠亭、無言亭、露香亭、涵虛亭、溪光亭、過溪亭、披錦亭、禊亭、菡萏亭、寒蘆港、野人廬、金橙逕、此君庵、南園、北園等[2],這里每一處建筑名稱和建筑形式都恰如其分地起到了點景、點意的作用,并構成了豐富多樣的景觀形態和文化意境。

在宋代,巴蜀郡圃的植物種類也是多種多樣,主要植物有竹木、荔枝、海棠、牡丹、木犀、海榴、芙蓉、丹桂、芙蕖、荼蘼、桃、李、杏、梅、松、柏、柳樹等,巴蜀地區亞熱帶季風溫暖濕潤氣候非常有利于郡圃植被的生長,適合栽種珍果異草,奇樹名花。如宋代李石《眉州郡圃種稚柏三千》云:“三千稚翠繞池亭,他日摩挲考歲星。為語邦人須耐久,春紅何必似冬青。”《輿地紀勝》記載遂寧府郡圃逸休亭旁有“梅、杏、桃、李,皆一時所移,而蒼陰老干如舊封植。”[2]昌州郡圃異香堂因栽植“海棠名”[2]。順慶府桂堂“在郡圃前,有木犀二株”[2]。順慶府竹堂“在郡圃前,有竹數萬個”[2]。《江陽譜》記載瀘州東、西、北園郡圃種植的花卉植物有荔枝、牡丹、海棠、桃李、蘭花、紅藥、海榴、黃花、芙蓉、丹桂、綠橘、江梅等。雖然一些文獻只是籠統地概述“雜植花木,為郡圃之勝”[2]等,但仍可通過郡圃建筑名稱如桂堂、竹堂推知種植何種植物。

宋代巴蜀郡圃(縣圃)建筑景觀一覽表*參見《輿地紀勝》卷152石泉軍、卷153瀘州、154潼川府、卷155遂寧府、卷157資州、卷158、卷159合州、卷161昌州、卷166長寧軍、卷179梁山軍、卷185閬州、卷186隆慶府、卷187巴州、卷190洋州;《方輿勝覽》卷53隆州、卷66興元府;《大元混一方輿勝覽》卷中忠州、《永樂大典》卷2217引宋曹叔遠編《江陽譜》;《蜀景匯考》卷1堂部、《大明一統志》卷68重慶府。

二、宋代巴蜀郡圃興盛原因分析

對宋代巴蜀郡圃興盛原因的分析,離不開當時具體的政治、經濟和文化背景。宋代經濟的高度發展促進了文化的盛行和繁榮,這為郡圃等官府園林的興盛提供了條件。

(一)宋代巴蜀地區經濟文化的發展和繁榮促進了郡圃園林的興盛

五代兩宋時期,巴蜀地區農業和工商業得到了迅速發展和繁榮,尤其是成都為“西南大都會”[5],延續著唐代“揚一益二”的城市繁榮,號為“天下繁侈”[6],“奇物異產,瑰琦錯落,列肆而班市”[7]。隨著城市商品經濟的發展,帶來了城市格局的變化,尤其是唐代中后期已經松弛的封閉型坊市制度到北宋時就逐漸解體,商業的發展沖破了坊市制度的約束,城市商品交易不再受空間的限制,居民們甚至拆除坊墻,面街而居,臨街設肆,坊中設市和夜市都很盛行。隨著坊市制度的解體和城市格局的變化,為城市居民釋放出更加廣闊的公共空間和自由出入的街坊場所,市民才有機會到以海棠花著稱的碧雞坊等坊市內賞花游樂,也才有可能進入到子城內官府定期開放的園林中盡情游玩[8]。

唐安史之亂和唐末五代時期,中原戰亂頻繁,北方大量士人、畫家來到成都,促進了成都等巴蜀地區文化藝術的發展。五代前后蜀時期,四川相對安定的局面使巴蜀地區經濟得以繼續發展,同時也促進了這一時期文化的興盛。前后蜀王在成都大肆修建皇家園林,營造離宮別墅,這對宋代巴蜀郡圃等園林的發展產生了重要影響。

兩宋時期,巴蜀經濟的高度發展,市井繁榮,尤其是號稱“西南大都會”的成都“素號繁麗,萬井云錯,百貨川委,高車大馬決驟乎通逵,層樓復閣蕩摩乎半空。綺縠晝容,弦索夜聲。倡優歌舞,娥媌靡曼,裙聯袂屬。……此成都所有也。跂而望山林泉石,不啻楚越之隔,曾得而夢見之哉!”[7]這段文字生動地描述了成都城市繁華的景象,巴蜀其他城市也不例外。正是由于巴蜀富裕安定的生活和濃郁的文化氛圍,使人們有雅興侍弄花草,建設園林,亭臺樓閣、奇花異卉,交相輝映,使成都成為一座高度園林化的城市,如因錦江而興的大慈寺、合江園、西園、東園、趙園等,都是當時成都官民、文人游賞的最佳去處。

(二)士大夫階層的壯大影響著郡圃等園林的審美情趣和藝術風格

宋朝以“文治”立國,從建國之始就推行“重文抑武”的文治政策,組建文官政府,加上較完善的科舉選官制度,造就了強大的士大夫階層,他們的審美情趣和對高雅藝術品味的追求,對當時的園林藝術產生了重要影響,并推動了包括巴蜀園林的興建和園林藝術的發展。據明代程百二《方輿勝略》記載,早在唐代,滕王元嬰刺閬州,“以衙署卑陋,修治宏大之,擬于宮苑”,故閬中有閬苑之稱,這種園林化城市建設理念客觀上對巴蜀城市園林建設起到了重要的推動作用。

到了五代兩宋時期,巴蜀古典園林的發展進入興盛階段。這些園林,無論是皇家園林(前后蜀),還是官府園林、郊野園林、私家園林、寺觀園林等,都承接了隋唐園林的傳統藝術風格,為元、明、清乃至現代園林的發展奠定了良好基礎。自唐安史之亂以后,唐朝皇帝兩次入蜀,大批文人、畫家進入四川,促進了巴蜀文學藝術的發展,并對巴蜀園林的審美情趣產生了潛移默化的影響。在宋代,文人在社會中所處的地位高于之前任何朝代,他們寄情山水,寓情于景,通過對園林景觀的營造來表達內心的情感,具有簡遠、疏朗、雅致、天然的風格。大量文人雅士徉徜于巴蜀園林,贊美園林美景,甚至親自創設園林,修建亭臺樓閣,廣植花木果樹,將官署衙府按照他們的園林理念進行規劃,對園林內的自然景觀和人造建筑加以命名,賦予特定的含義,從而大大地提升了園林的景觀意境和文化品味,極大地促進了巴蜀郡圃等園林的修造。

(三)宋代城市市民階層的壯大和對閑暇生活的追求促進了城市游園活動的盛行

隨著宋代巴蜀城市經濟的發展,市民階層迅速壯大,市民對豐富多彩的城市文化的追求日益強烈,對城市文化娛樂活動表現了前所未有的需要,而郡圃園林的開放為城市市民提供了重要的活動場所。在宋代,除官府園林局部開放以外,許多私家園林也向民眾開放,尤其是成都更是如此。在這些開放的園林中,市民可以隨意在園內開展游覽、飲宴、觀戲、娛樂競賽等活動,在這樣的園林中,市民感到自由舒暢,無拘無束,其活動令人目不暇接,而官府在“與民同樂”中獲得市民的好感和認可。對士大夫而言,追求獨賞已經不能滿足他們的精神需要,而“與民同樂”才是士大夫追求的最高境界,尤其是成都更充分地反映了宋代市民階層對園林游樂活動的追求。

五代兩宋時期,成都園林游樂十分興盛。五代王、孟偏安成都,大修宮殿院亭,“諸勛貴功臣競起甲第”[9],“臺樹亭沼,窮極奢侈”[10]。如偽蜀時中令趙廷隱起南宅、北宅,千梁萬栱,無不奢麗。后枕江瀆池,中有二島嶼,遂甃石為池,池中“有島嶼竹樹之勝,紅蕖夏發,水碧四照,為一州之觀”[11]。四岸皆種垂楊,或植芙蓉,池中種藕,每至夏秋花開,魚躍柳陰之下,士女拖香肆艷,“看者甚眾”[9],成為中國第一批定期向民眾開放的私家園林,在五代時期,成都西郊、南郊沿錦江、浣花溪一帶已形成長達十余里的園林區。

到了宋代,成都園林范圍更加擴大,如成都西郊前蜀時的宮廷梅苑。已任人游玩。南宋馮時行就曾說,他在一個臘月冬日,遍邀親朋好友十五人到成都西郊前蜀梅苑舊址游玩。雖然梅苑經過百余年風雨侵洗,宮闕已頹,但梅樹猶存。有的老梅,樹蔭可覆蓋一畝多地,樹干因風而開裂,倒仆在地上,曲折盤旋如龍[7]。除遠郊園林外,城內園林更是宋代成都市民的游樂勝地。陸游詩云:“當年走馬錦城西,曾為梅花醉如泥。二十里中香不斷,青羊宮到浣花溪。”[12]可見宋代成都園林之多,舉凡西園、合江園、東園、中園、趙園、劉園、房季可園、王氏莊、瑤林莊等等都是當時著名的官私園林,其中尤以成都西園最為有名,游樂也最盛。

西園是宋代成都府路轉運司在后蜀權臣故宅基礎上營建的規模最大的園林,也是成都最著名的官府園林。吳中復《西園十詠并序》說:“成都西園樓、榭、亭、池、庵洞最勝者凡十所”,有西樓、眾熙亭、竹洞、方物亭、翠柏亭、圓通庵、琴壇、流杯池、喬柟亭、錦亭[11]諸勝,其中尤以西樓最著,“為成都臺榭之冠”,充分體現出宋代文人園林與繪畫藝術緊密結合的特點。吳師孟《重修西樓記》也說:“成都樓觀之盛,登覽殆遍。獨西樓直府寢之北,謹嚴邃靜,非參僚賓客不得輒上。每春月花時,大帥置酒高會于其下,五日縱民游觀,宴嬉西園,以為歲事。”自天禧三年(1019年)知益州趙稹開西園縱民游觀以來,這里成為成都士庶游樂的好去處。《歲華紀麗譜》說,宋代成都寒食節,官府“辟園張樂,酒壚、花市、茶房、食肆,過于蠶市。士女縱觀,太守會賓僚凡浹旬,此最府廷游宴之盛。近歲自二月即開園,踰月而后罷”。甚至“酒人利于酒息,或請于府展其日,府尹亦許之”[11],反映了宋代成都城市居民休閑娛樂觀念的進一步開放。同時,在西園里還可以欣賞到精彩的雜戲和木偶戲演出。雜戲在唐代成都即已繁榮,到宋代,成都雜戲公開演出的規模更大,并首次出現由民間酒商出資、在官府園林舉辦長達數月的雜戲演出活動。莊綽《雞肋編》卷上說:北宋“成都自上元至四月十八日,游賞幾無虛辰。使宅后圃名西園,春時縱人行樂。初開園日,酒坊兩戶各求優人之善者,較藝于府會。以骰子置于合子中撼之,視數多者得先,謂之‘撼雷’。自旦至暮,惟雜戲一色。坐于閱武場,環庭皆府官宅看棚。棚外始作高撜,庶民男左女右,立于其上如山。每諢一笑,須筵中哄堂,眾庶皆噱者,始以青紅小旗各插于墊上為記。至晚,較旗多者為勝。若上下不同笑者,不以為數也。”[13]從中可見成都西園戲劇演出期間士庶同樂的盛況。

《歲華紀麗譜》說:“成都游賞之盛,甲于西蜀,蓋地大物繁,而俗好娛樂[8]。凡太守歲時宴集,騎從雜沓,車服鮮華,倡優鼓吹,出入擁導。四方奇技,幻怪百變,序進于前,以從民樂,歲率有期,謂之故事。及期則士女櫛比,輕裘袨服,扶老攜幼,闐道嬉游。或以坐具列于廣庭,以待觀者,謂之遨床,而謂太守為遨頭。”[11]太守帶頭游遨,叫做“遨頭”,民眾帶著坐具跟著游樂叫做“遨床”,“遨”是成都游樂文化的主要特征。北宋中期以后,成都遨游民風更加盛行。宋任正一也說:“成都之俗,以游樂相尚。”[11]張詠在北宋前期曾二任成都地方長官,對蜀中情況有親身的感受和體會,他在《悼蜀詩》中說,成都“蜀國富且庶,風俗矜浮薄。奢僭極珠貝,狂佚務娛樂。虹橋吐飛泉,煙柳閉朱閣。燭影逐星沈,歌聲和月落。斗雞破百萬,呼盧縱大噱。游女白玉珰,驕馬黃金絡。酒肆夜不扃,花市春漸作。”[11]從他的描述中可見,宋代成都的游樂生活豐富多彩,不僅有絲竹歌舞,也有斗雞走馬、飲酒賭博,還有郊外踏春,街市觀花。游樂不分晝夜,酒肆通宵不閉。游樂之風不僅在地域上擴展到主要的商業街市,而且也還表現在居民休閑娛樂在時間和空間上的極大延展上,既有民俗節日的大眾狂歡,也有日常酒樓茶坊娛樂的通宵達旦[8]。宋田況也說,近年來治理蜀地的官吏,都把民眾游樂作為政務的一個重要組成部分[14],故田況《成都遨樂》詩中多處提到成都“遨游空閭巷”、“顧此歡娛俗”、“登舟恣游娛”[11],《宋史·吳元載傳》也說:“蜀俗奢侈,好游蕩,民無贏余,悉市酒肉為聲妓樂。”[15]其他諸如成都“俗尚嬉游”、“家多宴樂”[7]、“歲時游樂”、“遨頭行樂”、“馳騁游遨”等記載,充分反映了成都游樂文化的獨特個性。兩宋時期,成都游樂活動豐富多彩,如春游錦江與浣花溪,以及登山游、寺院游、園林游、賞花游等吸引了眾多市民甚至近郊民眾參加,形成“遨游空閭巷”、“車馬擁行道”的壯觀場面[11]。如北宋初,每年二月二日踏青節,大地回暖,百花盛開,成都士女紛紛出郊踏青,“絡繹游賞,緹幕歌酒,散在四郊”[16],最初沒有固定游樂的地方,官府還時常派士卒監視,“慮有強暴之虞”。自張詠鎮蜀,立即撤掉士卒,認為與其“慮有他虞”,“不若聚之為樂”,于是每逢踏青節,從萬里橋開始,為彩舫數十艘,張詠“與郡僚屬官分乘之,妓樂數船,歌吹前導,命曰游江”[17],即“小游江”,“蓋指浣花為大游江也”,成都士女“駢集于八九里間,縱觀如堵,抵寶歷寺橋,出宴于寺內。寺前創一蠶市,縱民交易,嬉游樂飲,復倍于往年。”[18]從此開啟了成都太守率郡府僚屬結隊游江、百姓聚觀的先河。至趙抃任成都守臣時,“彩舫至增數倍”[11]。除二月二日踏青節外,成都其它重要節慶大都在官府的主導下進行[8]。正如韓琦所說,張詠知益州,“蜀風尚侈,好遨樂。公從其俗,凡一歲之內,游觀之所與夫飲饌之品皆著為常法,后人謹而從之則治,違之則人情不安”[12]。成都城市游樂的興盛,促使官府園林定期向民眾開放,寺觀園林、郊野園林、私家園林任人游玩,客觀上反映了宋代官府園林向公共園林過渡的歷程,無疑是宋代大變革時期社會進步的反映。

[1] (明)解縉等.永樂大典[G].北京:中華書局,1986年,卷2217

[2] (宋)王象之.輿地紀勝[M].李勇先校點.成都:四川大學出版社,2006年,卷153、卷156、卷161、卷154、卷158、卷190、卷155、卷161、卷156

[3] (明)曹學佺.蜀中名勝記[M].巴蜀珍稀名勝古跡匯刊.成都:成都時代出版社,2015年,卷7

[4] 大清一統志[M].影印文淵閣四庫全書.臺北:臺灣商務印書館,1986年

[5] (宋)扈仲榮等.成都文類[M].影印文淵閣四庫全書.臺北:臺灣商務印書館,1986年,卷46

[6] (宋)樂史.太平寰宇記[M].王文楚校點,北京:中華書局,2008年,卷123

[7] (明)楊慎.全蜀藝文志[M].劉琳,王曉波校點.北京:線裝書局,2003年,p940、p497、p1369

[8] 粟品孝等.成都通史[M].第四卷.成都:四川人民出版社,2011年,p145、p524

[9] (宋)李昉.太平廣記[M].北京:中華書局,1961年,p3323

[10] (清)吳任臣.十國春秋[M].北京:中華書局,1983年,p721

[11] 李勇先主編.成都舊志[M].成都:成都時代出版社,2007年,第3冊p360,第12冊p642,第4冊p31,第4冊p29,第1冊p497,第3冊p14,第3冊p97-99,第3冊p97,第4冊p30

[12] (宋)韓琦:《安陽集》卷50《張公神道碑銘》,明刻安氏校刻本,第6冊

[13] (宋)莊綽.雞肋篇[M].卷上.北京:中華書局,1983年,p20-21

[14] 曾棗莊,劉琳主編.全宋文[G].第30冊.上海:上海辭書出版社,2006年,p520

[15] (元)脫脫.宋史[M].北京:中華書局,1977年,p8950

[16] (宋)江少虞.宋朝事實類苑[M].上海:上海古籍出版社,1981年,卷62

[17] (宋)陳元靚.歲時廣記[M].影印文淵閣四庫全書.臺北:臺灣商務印書館,1986年,卷1

[18] 永樂大典方志輯佚[M].馬蓉等校點.北京:中華書局,2004年,p3116、p532-533

[責任編輯:林俊華]

Reasons of Prosperity of Junpu in Bashu Area in the Song Dynasty

LI Wenjie

李聞杰,四川農業大學風景園林學院園林專業。(四川成都,郵編:611130)

K244

A

1674-8824(2016)03-0037-07