界別協商:人民政協的發展陷阱、制度本源與優化路徑

胡守勇

(湖南省社會科學院,長沙410003)

界別協商:人民政協的發展陷阱、制度本源與優化路徑

胡守勇

(湖南省社會科學院,長沙410003)

中共十八大、十八屆三中全會對更加活躍有序地組織人民政協界別協商提出了更高要求。本文從人民政協界別協商的演變歷程分析了現實中存在的發展陷阱,即在人民政協 “權力化”思維中設計界別協商、在社會階層分化關照中造成界別設置職業化、在界別協商運行中存在界別主體意識模糊化等;從中國特色政治制度體系的角度追溯了界別協商的本源,即 “兩會”制度中人大與政協的憲法定位、政黨體系中共產黨與其他黨派的關系、人民政協組成單位與政協界別的性質區分;從提高人民政協履職能力的角度提出了完善界別協商的建議,即以社會階層結構為基礎設置政協界別、以界別為平臺推進多黨合作和政治協商、創新機制提升人民政協界別協商的活力。

界別協商;人民政協;發展陷阱

界別協商是人民政協進行民主協商的一種歷史最為悠久的重要形式。中共十八大報告提出 “深入進行專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商”,十八屆三中全會通過的 《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出要 “更加活躍有序地組織專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商,增加協商密度,提高協商成效”,為人民政協拓展和豐富界別協商提出了明確要求。本文以 “更加活躍有序組織”好界別協商為目的,從三個方面展開思考,以期能對進一步完善界別協商提供一定的理論借鑒。

一、從政協界別演變歷程看界別協商的發展

人民政協是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是中國特色社會主義民主實現的重要形式。界別作為人民政協的組織機制和重要載體,在人民政協成立以來的六十多年中,不斷隨著社會結構的發展變化而相應作出調整,在人民政協政治協商、參政議政、民主監督的履職活動中發揮著越來越重要的作用。回顧政協界別的演變歷程,預測其發展趨勢,我們不得不警惕實際存在的發展問題。

(一)在人民政協 “權力化”思維中設計界別協商

人民政協的定位問題一直是學術界帶有爭議性的問題。在人民政協成立之初,有人就提出應該仿效西方議會分為上議院和下議院的做法,讓人民政協成為與人民代表大會并列的上議院,如 “章伯鈞主張中國應實行兩院制,使政協變成建議、監督、審核的機關,相當于資本主義國家的上議院”[1]。改革開放以后,這種將人民政協 “權力化”為與人民代表大會對應的 “上議院”的思潮始終存在。進入新世紀以來,一些學者還公開地為這種 “權力化”思維辯護,認為將政協改造成為上議院和中國是否實行西方式的 ‘三權分立’政治制度毫不相關,“一院制”或者 “兩院制”涉及的只是立法機構本身,根本不涉及政體問題[2]。在全面深化改革的新階段,這種人民政協 “權力化”的思潮還有一定的活動空間。體現在界別協商的制度設計方面,存在按照人民代表大會產生和組織方式來安排人民政協的傾向,比如過度強調政協界別的代表性、過度強調界別界限的準確性、過度強調界別身份的固定性等,還有的提出政協委員的產生要適度采取選舉制等。這些思考對于完善界別協商均有一定的借鑒意義,但如果沒有把握人民政協非權力機關的本質屬性和協商民主的本質特點的話,就容易步步為營地將人民政協推向權力機關的陷阱,進而從根本上改變中國特色社會主義民主制度。

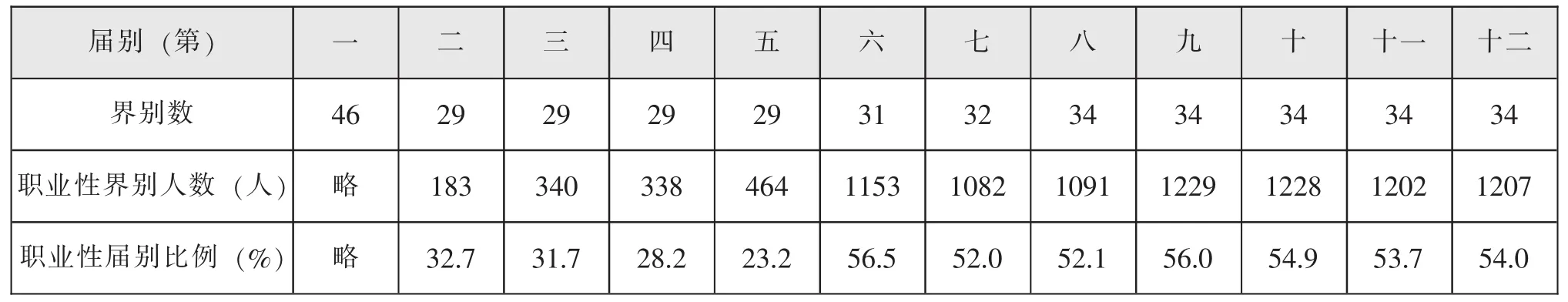

(二)在社會階層分化關照中造成界別設置職業化

從人民政協的發展歷程看,盡可能廣泛地將全體社會主義勞動者、社會主義事業的建設者、擁護社會主義的愛國者和擁護祖國統一的愛國者納入愛國統一戰線是人民政協發展的主線。隨著改革開放的深入推進,人民政協逐步向社會各階層 “擴容”。據統計 (見表1所示),全國政協從第一屆由46個方面組成,演變到第十二屆由34個界別組成,其中增加的界別基本都是為了應對社會階層結構的分化,基于職業群體而產生的。目前,全國政協共有34個界別,由黨派、團體、職業、特邀四類組成,其中職業性界別的比例從第六屆政協開始,所占比都在50%以上,成為人民政協演變過程中結構性變化的顯著特點。不可否認,基于社會階層結構的分化,從不同階層中協商出代表參加人民政協,有利于廣集民智,增強人民政協的履職水平,但從界別結構的演變趨勢看,如果簡單按照 “界別—階層—職業”的思路設置界別,那么隨著職業門類的不斷增多,政協的界別就可能會無限擴大,人民政協就成了 “職業的組合”,而不是 “黨派或團體的代表組合”,人民政協也就不是一個參政議政的機構,而更像是一場 “職業交流會”[3]。

表1 歷屆全國政協界別結構一覽表

(三)在界別協商運行中出現界別主體意識模糊化

界別主體意識是政協界別協商的內在要求和存在條件。然而,從界別協商的實際運行來看,界別主體意識體現不夠。從形式來看,以界別名義提交的提案僅占極小部分,絕大多數提案是委員個人或聯名提交的。以全國政協第十二屆四次會議為例,在4248件立案提案中,委員提案數量達到3859件,占到全部立案提案的90.8%;而界別和小組提案只有54件,占比非常小①。從內容來看,反映界別問題的不多,有的委員幾年來甚至未提交過與本界別有關的提案[4]。出現這種狀況主要有三個方面的原因。一是界別邊界不清晰。“界別”這個概念不是從來就有的,據研究,在20世紀80年代中共中央才在提出政協委員人員名單時提出,2004年修訂的 《中國人民政治政協會議章程》才增加 “界別設置”的內容。界別設置沒有統一嚴格的標準,一些界別的設置隨意性較大,界別的重復與交叉問題普遍存在,如,社會科學界、科學技術界、科學技術協會構成身份模糊不清,區分不明顯。同樣,共青團界和青聯界、科協界和科技界的成員重疊[5]。二是界別運行缺乏組織載體。無論是從人民政協的成立初衷看,還是從現行中國政治運行模式看,各民主黨派、無黨派人士和人民團體在政協中發揮作用更加制度化和機制化,而帶有明顯職業性特點的界別協商還缺乏制度化和組織載體,導致職業性界別的主體性難以發揮。三是委員的界別產生機制有待完善。目前政協委員的產生存在單純重視個人成就和影響力的精英取向,而對委員的參政議政意愿和能力顧及不多,導致不少委員很少從界別的角度、以界別代表的名義參政議政,使得界別協商的功能大打折扣。

二、在中國特色政治制度體系中追溯界別協商的制度本源

繞開界別協商的發展問題是促進人民政協事業科學發展的必要選擇。為此,應該站在實現國家治理體系和治理能力現代化的高度,基于道路自信、理論自信、制度自信,在中國特色政治制度體系中追溯界別協商的本源。

(一) “兩會”制度中人大與政協的憲法定位

作為人民民主專政的社會主義國家,社會主義制度是我國的根本制度。我國的政體不是 “三權分立”,也不是 “兩院制”[6]。人民代表大會制度是我國的政體,人民通過人民代表大會統一行使國家權力,國家行政機關、審判機關、檢察機關都由人大產生,對它負責,受它監督。我國 《憲法》規定,“中國人民政治協商會議是有廣泛代表性的統一戰線組織,過去發揮了重要的歷史作用,今后在國家政治生活、社會生活和對外友好活動中,在進行社會主義現代化建設、維護國家的統一和團結的斗爭中,將進一步發揮它的重要作用。中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度將長期存在和發展”。“兩會”制度是中國特色社會主義制度體系的重要內容,這根本不同于西方國家基于 “三權分立”原則構建的、普遍存在的議會 (國會)“兩院制”。人大和政協是兩種不同的組織形式,憲法定位差異明顯,主要體現在三個方面。首先,從功能定位看,人民代表大會是國家權力機關,通過選舉產生的人大代表代表人民統一行使國家一切權力。人民代表大會制度是中國的根本政治制度,功能上側重治國理政的運行實施。 “政協的性質有別于國家權力機關——全國人民代表大會,它也不是國家的行政機關。有人說,政協全國委員會的職權要相等或大體相等于國家機關,才說明它是被重視的……不能這樣看。如果把政協全國委員會也搞成國家機關,那就會一國二公,是不行的。”[7]384政協功能上側重大政方針的謀劃協商。其次,從組成特點看,人民代表大會制以區域為組成部分,由各區域產生的人大代表來滿足共產黨執政的廣泛性;人民政協則以各民主黨派、人民團體為組成部分,由各黨派、人民團體產生的政協委員來滿足共產黨執政的統一性。最后,從相互關系看,人大是實行選舉民主的主要政治形式和組織形式,政協是實行協商民主的主要政治形式和組織形式,兩者擁有不同的特點和優勢,相互補充,相輔相成,共同保障社會主義民主的發展。

(二)政黨制度中共產黨與其他黨派的關系

中國特色的政黨制度是在長期的革命和建設過程中不斷成熟和完善的。其顯著特征是 “共產黨領導、多黨派合作,共產黨執政、多黨派參政”,充分體現了合作、協商、和諧統一的價值追求,凝聚著中國共產黨與各民主黨派的政治智慧,既具有歷史與現實的合理性,更具有創造性價值[8]。共產黨與其他黨派的關系可以從三個方面來考察。首先,從政治層面看,兩者是領導與被領導的關系。這主要體現在政治權力配置中的非競爭性,亦即其他合法政黨都必須接受中國共產黨的統一領導。這種關系既是歷史形成的,也是現實中政黨力量對比的必然要求。其次,從政策層面來看,兩者是相互合作關系。在政府治理與具體的公共政策決策中,各民主黨派與共產黨圍繞滿足民生需求與實現社會公平的政治議題精誠合作,為政府決策與執行的合法性進行佐證[9]。各民主黨派云集了各條戰線上的精英,具有鮮明的界別特點,他們在具體政策的決策中發揮了重要的專業優勢。最后,從根本利益層面來看,兩者是休戚相關的命運共同體。無論是在革命、建設還是改革開放各個歷史階段,中國共產黨和各民主黨派在根本利益上都是一致的,共同堅定走中國特色社會主義道路,共同為實現中華民族偉大復興中國夢而奮斗,相互之間以 “長期共存,互相監督,肝膽相照,榮辱與共”為合作的重要方針。

(三)人民政協組成單位與政協界別的性質區分

人民政協的組成單位和政協界別在實踐中常常被混淆,對兩者性質的準確區分對于推進界別協商的頂層設計非常必要。對于人民政協的組成單位,毛澤東在1954年曾有清晰的表達,“政協是全國各民族、各民主階級、各民主黨派、各人民團體、國外華僑和其他愛國民主人士的統一戰線組織,是黨派性的,它的成員主要是黨派、團體推出的代表”[7]385。由此可見,他首先明確了政協是 “黨派性”的,成員主要是 “黨派、團體”推出的代表。至于政協界別的含義,通常有兩種提法,一是將產生政協委員的34個方面統稱為界別;二是僅指政黨和團體之外參加政協的各個方面。由于表達場合的差異,實踐中造成了政協組成單位和政協界別的概念混淆。綜合各方面的意見,筆者認為,組成單位和政協界別是兩種不同性質的概念,政協界別是人民政協的運行機制,而不是組成單位。政協的組成單位應該突出最初的 “黨派性”,且應相對固定,亦即由中國共產黨、各民主黨派、無黨派人士和各人民團體組成。這些組成單位都有相對成熟的組織機制和參政議政風格。設置政協界別的基本目的是為了將各民主黨派、各團體以及社會各界吸收到政協組織之中,通過政協這個組織平臺充分反映和代表社會各方面的利益,實現社會各界的有序政治參與[10]。

三、在提高政協履職能力中完善界別協商的優化路徑

習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立65周年大會上的講話中指出:“要適應經濟社會發展和統一戰線內部結構變化,深入研究更好發揮政協界別作用的思路和辦法,擴大團結面、增強包容性,拓展有序政治參與空間。”[11]為此,要更加活躍有序地組織好界別協商。筆者認為,應從界別的設置、界別實體化、機制創新等方面進一步完善、優化界別協商的制度設計。

(一)以社會階層結構為基礎設置政協界別

隨著全面深化改革的深入推進,中國的社會流動和階層分化更加頻繁。當階層分化與組合改變了政治權力運作的社會基礎,觸及到體制的深層矛盾時,要有相應的政治制度安排對社會各階層的意見表達和利益關系進行協調和整合[12]。根據我國經濟社會發展狀況和我國社會階層結構的發展變化,人民政協界別設置也應該與時俱進,這樣才能充分保證人民政協協商民主始終具有充分的代表性和包容性[13]。為此,應該改變現行的界別劃分方式,以社會階層結構為基礎來設置界別。根據各民主黨派、無黨派人士、各人民團體在不同階層中的成員數量,確定委員比例,由人民政協各組成單位在社會各階層中推選委員。按照這樣的設置原則,既保持了組成單位的穩定性,又賦予了界別劃分的靈活性,能夠與社會階層結構變動同步,更好地發揮好人民政協的作用。

(二)通過界別實體化推進多黨合作和政治協商

基于政協界別劃分的社會階層結構基礎,唯有將界別做實才能更好地活躍和有序推進界別協商。現行的界別協商主要是一種理念倡導,還處于一種沒有落地的虛化狀態。一是缺乏組織載體。按照現行的界別劃分方式,各界別均缺乏類似黨派團體所具有的專門組織機構。由于缺乏有效的組織形式和載體,各界別的委員時常面臨 “無組織”的尷尬。二是缺乏高層次制度化的協商平臺。隨著我國多黨合作和政治協商制度的不斷完善,目前已經形成了中共中央與人民政協組成單位領導人之間就重大問題的通報機制,而界別協商依然停留在政協會議期間的幾場會議上。為此,應該通過界別的實體化來推進多黨合作和政治協商。按照各組成單位在不同界別中的名額,設立黨團 (小組)等組織機構,常年在所在界別所代表的社會階層中開展工作。形成界別界限清晰,界別內存在不同黨派從不同角度體察社情民意的格局。這樣,界別協商就可以通過高層次的黨派團體之間的協商來實現,真正使界別協商實體化。

(三)通過創新機制提升人民政協界別協商的活力

機制創新是提升人民政協界別協商活力的關鍵。一要建立界別與專門委員會的對接機制。政協各專門委員會是常設機構,建議以專委會為依托,建立專委會聯系界別制度,組織界別委員開展專題協商、對口協商、提案辦理協商、會議協商以及日常調研等工作[13]。每一個專門委員會與各界別對接以后,界別委員的提案通過各專門委員會向政府部門提出,并通過各專門委員會與政府部門對等協商,從而提高界別委員提案的效力。二要建立完善界別協商調查考察機制。建立界別協商年度選題機制,設置體現界別代表性、領域深度性和行業專業性特點的課題。建立界別考察調研機制,以界別為單位,深入實際調查研究,形成具有界別特色的專題調研成果。改進調查研究工作,堅持問題導向選好調研課題,根據課題需要選配調研力量,加強研究論證,增強調研工作實效和意見建議的可操作性[14]。三要建立界別協商的督促落實機制。建立界別召集人制度,把各黨派、團體負責人確定為本界別召集人,其他界別召集人由其內部協商推薦產生[14]。各界別與政府相關部門要建立制度化的溝通機制,就協商議題的落實情況進行有效督促,逐步凸顯出界別協商的重要價值。

注釋:

①數據來源于兩會專題報道“全國政協十二屆四次會議共收到提案5375件”,網絡地址:http://www.china.com.cn/ lianghui/news/2016-03/14/content_38021665.htm.

[1]江平.當代中國的統一戰線(上冊)[M].北京:當代中國出版社,1996:308.

[2]鄭永年.改革及其敵人[M].杭州:浙江人民出版社,2011:230.

[3]石紹斌.人民政協界別性歷史變遷的反思[J].社會主義研究,2012(06):19-23.

[4]宋華忠.新社會階層的興起與中國共產黨領導權實現路徑[D].中國社會科學院研究生院博士學位論文,2013:89.

[5]盧劍峰.政協界別改革與弱勢階層政治參與[J].湖北省社會主義學院學報,2013(02):52-55.

[6]王萬賓.堅持和完善人民代表大會制度這個根本政治制度[J].求是,2013(05):27-29.

[7]毛澤東文集(第六卷)[M].北京:人民出版社,1999.

[8]劉紅凜.我國政黨制度的創造性價值與發展要求[J].中共中央黨校學報,2013(02):44-49.

[9]丁長艷.中國黨際協商民主的政治價值與功能開發[J].社會主義研究,2014(02):8-14.

[10]殷嘯虎.發揮政協界別作為擴大社會各界有序政治參與的重要渠道作用研究 [J].上海市社會主義學院學報,2012(03):2-8.

[11]習近平.在慶祝中國人民政治協商會議成立65周年大會上的講話[EB/OL].(2014-09-21).http://news.xinhuanet.com/politics/2014-09/21/c_1112564804.htm.

[12]周振超.主題·難題·問題:社會階層結構大轉型背景下的中國政治發展[J].理論探討,2013(03):35-39.

[13]朱哲,劉秀玲.人民政協協商民主的實現形式與完善路徑[J].理論探討,2014(01):29-32.

[14]政協全國委員會辦公廳.以改革創新精神加強人民政協協商民主建設[J].求是,2015(06):26-29.

(責任編輯:劉 穎)

10.3969/J.ISSN.1672-0911.2016.04.032

D627

A

1672-0911(2016)04-0032-05

2016-05-11

胡守勇 (1975-),男,博士,湖南省社會科學院公共文化研究中心副主任兼秘書長,副研究員。